Разработка методических подходов к оценке инновационного потенциала региона

Автор: Абазова Л.Х.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 5 (5), 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140266645

IDR: 140266645

Текст статьи Разработка методических подходов к оценке инновационного потенциала региона

Основной целью разработки комплексной и системной оценки инновационного потенциала является выработка конкретных практических рекомендаций по стимулированию инновационной активности как на уровне отдельного предприятия, так и на уровне национальной экономики.

В современной мировой практике существует значительное число различных показателей, оценивающих уровень развития инновационной деятельности. Различные международные организации разрабатывают собственные системы показателей, отражающих уровень инновационного потенциала страны (региона). В качестве таких примеров можно привести следующие системы показателей:

-

1. Индекс научно-технического потенциала (Всемирный экономический форум) как составляющая интегрального показателя оценки уровня конкурентоспособности страны.

-

2. Система показателей оценки инновационной деятельности Комиссии европейских сообществ (КЕС), используемая для сравнительного анализа оценки развития инновационной деятельности в странах Европейского Союза (ЕС), а также сопоставление их с показателями США и Японии.

-

3. Ежегодно публикуемые Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показатели, характеризующие уровень и динамику развития инновационной экономики по развитым и отдельным развивающимся странам.

Представленные системы показателей направлены преимущественно на оценку инновационного потенциала развитых стран. В связи с этим они не учитывают ряда факторов, характерных для развивающихся рынков. Последние накладывают ограничения на стимулирование инновационной деятельности. В этом случае, помимо традиционных показателей, целесообразно рассчитывать ряд индикаторов, оценивающих результативность инновационных процессов, влияющих на социальноэкономическое развитие страны (отдельных регионов). Однако расчет и анализ таких показателей в отечественной практике ограничен как недостатком соответствующей информации (особенно в региональном разрезе), так и отсутствием собственно методики их расчета в разрезе основных составляющих инновационного потенциала. Отсутствует также научное обоснование необходимого и достаточного числа и состава показателей, оценивающих инновационный потенциал [3].

Отметим, что в российской практике оценка инновационного потенциала регионов приводится в ежегодных исследованиях национального рейтингового агентства «Эксперт РА». Однако в данном случае такая оценка не может дать полной картины инновационного развития, поскольку представляет собой лишь ранги регионов по инновационному потенциалу и выступает составляющей частью инвестиционного потенциала субъектов.

Таким образом, комплексная оценка инновационного потенциала региона предполагает, во-первых , существование обоснованной и научно выверенной системы показателей. Во-вторых, наличие статистической базы. В-третьих, показатели составляющих регионов могут быть использованы для оценки совокупного потенциала страны.

Формирование и развитие инновационного потенциала России предполагает учет и анализ специфики инновационного развития отдельных регионов. В условиях становления принципиально новых федеративных отношений целесообразно в каждом регионе, учитывая его специфические условия развития, исходя из наличия ресурсов, кадров, инфраструктуры, разработать свою инновационную среду. Совокупность региональных инновационных систем, объединенных единой целью и действующих в рамках государственной экономической политики и законодательства, будет формировать инновационный потенциал страны в целом [1].

Методологические подходы к оценке инновационного потенциала региона должны вытекать из его сущности. Учитывая основные составляющие, а также исходную информационную базу, которую сегодня может предложить официальная статистика, оценка инновационного потенциала будет осуществляться по следующим показателям (рис. 1).

Рисунок 1 – Мониторинг развития инновационного потенциала региона

Заметим, что современная отечественная методология статистического анализа не совсем пригодна для оценки инновационных процессов и значит, для принятия обоснованных управленческих решений. Это во многом обусловлено нечеткостью понятийного аппарата, что вынуждает использовать для различных субъектов и стадий инновационной деятельности общие во всех случаях критерии продукта.

Не может быть показателей, единых для всех стадий инновационного процесса, а, следовательно, единых для всех форм государственного участия в нем. Таким образом, для адекватности оценки инновационных процессов необходимо провести реформу статистики инноваций. Одним из ее направлений может быть разработка статистических форм, фиксирующих «разрыв» стадий инновационного цикла, т.е. промежуточные и конечные результаты с использованием соответствующих индикаторов (табл. 1).

Таблица 1 – Признаки и индикаторы инновационной деятельности

|

Признаки |

Индикаторы |

|

Качественные |

Появление нового или усовершенствованного продукта, технологического процесса, информации либо нового подхода к рыночным и социальным услугам, реализованным на рынке |

|

Количественные |

Минимальная доля затрат на исследования и разработки в себестоимости продукции. Предельный срок использования продукции. Наукоемкость (отношение затрат на НИОКР к продажам) и др. |

|

Сравнительные |

Соответствие стандартам и лучшим отечественным и зарубежным образцам |

|

Рыночные |

Формирование нового сегмента рынка. Способность товара, услуги или технологии на коммерческую реализацию |

Реформа статистики инноваций позволит повысить качество оценки инновационной деятельности и инновационного потенциала экономических систем.

В настоящее время в отечественной теории уже есть предложения по совершенствованию системы анализа научно-технологического потенциала. Научно-технологический потенциал страны должен анализироваться как единство двух его основных характеристик:

1) как совокупность ресурсов, связанных с научно-технической сферой; 2) как выражение результативности функционирования, особенно в аспекте влияния на экономику и общество в целом.

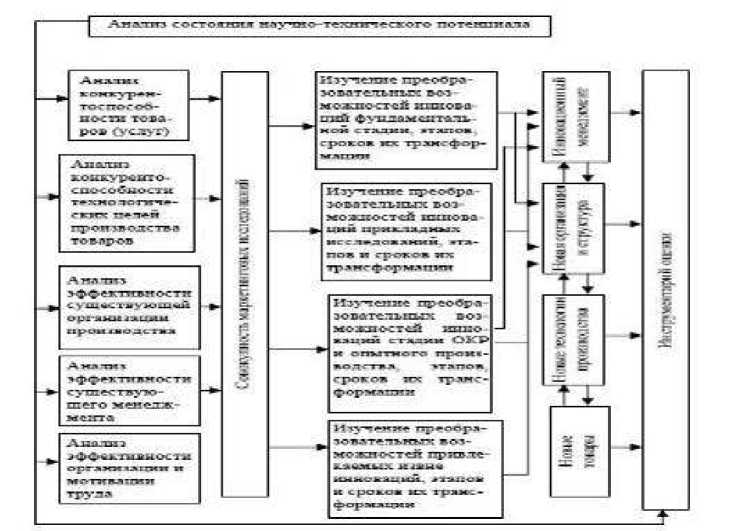

Обобщая вышеприведенные методологические подходы, укрупненно алгоритм анализа научно-технологического потенциала хозяйственной системы представлен в виде следующей последовательности действий.

На основе анализа конкурентоспособности товаров, услуг, технологий их производства, эффективности менеджмента, организации, структуры и мотивации производства; через совокупность маркетинговых исследований;

Рисунок 2 - Алгоритм анализа состояния научно-технического потенциала изучение преобразующих возможностей существующих инноваций различного характера внутри и вне системы в отношении товаров, технологий, организации труда и производства оцениваются качественные и количественные характеристики инновационного потенциала [2].

Список литературы Разработка методических подходов к оценке инновационного потенциала региона

- Карачурина Р.Ф., Карачурина Г.Г. Анализ инновационной конкурентоспособности регионов (на примере Приволжского федерального округа) //Вестник УГАЭС. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2013. № 2 (4). С. 20-24.

- Тарчокова К.А., Кокова Э.Р. Инновационные и инвестиционные процессы в АПК: сущность инаправления развития // В сборнике: Аграрная наука и образование в начале XXI века и проблемы современной аграрной экономики Материалы международной научно-практической конференции памяти профессора Б.Х. Жерукова. 2013. С. 378-380.

- Региональные аспекты инновационной и инвестиционной деятельности / Под ред. Румянцева А.А. - СПб.: ИРЭ РАН, - 2011.