Разработка методов помехозащищенности радиотехнических систем путем реализации технологии индивидуального отбора и квалификации радиационно-стойкой электронной компонентной базы на этапе ее производства

Автор: Дементьев А.Н.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 3 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье обобщены и сформулированы методики экспериментального извлечения информации о скрытых параметрах радиационно-стойкой технологии больших интегральных схем, включая методику извлечения дефектных центров оксида кремния. Описаны радиационно-физические методы неразрушающего контроля изделий электронной компонентной базы при ее производстве. Рассмотрены теоретические механизмы ионизационных явлений космического пространства с учетом не локализованных электронных состояний и поляризационных явлений в кристаллах полупроводника и промежуточного слоя диэлектрика. Рассмотрены методы обеспечения помехозащищенности электронной компонентной базы, и сделан вывод о безусловном преимуществе развития технологии «кремний-на-диэлектрике», обеспечившей радиационную стойкость приоритетного уровня как к дозовым эффектам воздействия заряженных частиц космического пространства, так и одиночным сбоям под действием протонов высокой энергии и тяжелых заряженных частиц.

Деградация электронной компонентной базы, доза поглощенной энергии, линейные модели аддитивного нагружения, субмикронные и наноразмерные технологические стандарты, методики экспериментального извлечения информации

Короткий адрес: https://sciup.org/140256050

IDR: 140256050

Текст научной статьи Разработка методов помехозащищенности радиотехнических систем путем реализации технологии индивидуального отбора и квалификации радиационно-стойкой электронной компонентной базы на этапе ее производства

Радиационная деградация электронной компонентной базы (ЭКБ) на борту космического аппарата определяется не только дозой поглощенной энергии радиации космического пространства, что согласно нормативной документации определяет радиационную стойкость изделия, также демонстрирует нелинейное наложение воздействий различных факторов – радиации (дозы и мощности дозы) постоянно воздействующих космических излучений, температуры и приложенного электрического напряжения прибора при его активном функционировании. Синергетика указанных воздействий изменяет результат в сторону увеличения темпа деградациив 2...3 раза. Такое положение рассматривается как основной вариант испытаний электронной компонентной базы с обоснованием в виде линейных моделей аддитивного нагружения в существующих нормативных документах по надежности.

Как яркое опровержение возможности применения линейных моделей можно привести известный эффект низких мощностей дозы в космическом пространстве. Экспериментально он проявляется в том, что радиационная деграда- ция ЭКБ в условиях воздействия изотропного излучения космического пространства с их чрезвычайно низкими интенсивностями осуществляется значительно более высокими темпами, чем при наземных (ускоренных) радиационных испытаниях, проводимых с высокой (увеличенной в тысячу раз по сравнению с реальными значениями в космосе) мощностью дозы. Синергетика совместных нагружений также проявляется в радикальном изменении (увеличении более чем на 100 %) темпов радиационной деградации изделий полупроводниковой электроники при включении электрического потенциала или изменении температуры кристалла большой интегральной схемы (БИС).

Длительное активное функционирование электрорадиоизделий на борту космических аппаратов при сроке активного существования (САС) выше 10 лет сопровождается постоянным воздействием радиации космического пространства, что практически совпадает с длительностью жизненного цикла этих изделий и коренным образом изменяет обычные процессы деградации, которые приобретают регулярный характер процессов релаксации во времени, определяемых уровнем интенсивности (мощностью дозы) и накопленной дозой воздействующей радиации. Это обстоятельство позволяет обозначить возможность компьютерного прогнозирования расходования радиационного ресурса при активномфункционировании ЭКБ на борту КА, с разработкой специальных разделов системы автоматизированного проектирования (САПР), которая хорошо зарекомендовала себя на стадии проектирования, и до сих пор остается основным средством проектирования БИС с большим числом активных элементов. За статистическим описанием остается лишь разброс начальных значений и параметров для фундаментальной системы уравнений электропереноса в полупроводнике, а также дополнительных уравнений, описывающих накопление паразитного заряда и дефектов структуры, вводимых радиацией, и их проявлений в изменении электрофизических характеристик транзистора. Регулярное изменение вольтамперных характеристик (ВАХ) и параметров транзистора при воздействии радиации зависит от параметров реализуемого приложенного режима – потенциалов, температуры, что автоматически вводит эффекты синергетики и приводит к параметрическому изменению наиболее важных параметров, определяющих работоспособность транзистора, вплоть до их толерантного предела – отказа, когда параметры и характеристики выходят за коридор разрешенных значений. Такое описание радикально отличается от концепции статистического «внезапного всплывания» технологического дефекта – необратимого отказа (разрушения) элемента, лежащего в основе традиционной теории надежности. При накоплении алгоритмов, программ и необходимых параметров для новых глав САПР, в частности, в рамках информационной базы радиационно-стойких элементов, предлагаемый путь прогнозирования радиационного ресурса должен стать основным при обеспечении индивидуального отбора и квалификации радиационно-стойкой электронной компонентной базы на этапе ее производства.

Субмикронные и наноразмерные технологические стандарты, характерные для ЭКБ в последние годы, приводят к низким значениям управляющих напряжений и токов. Это проявляется в дополнительном снижении радиационного ресурса по отношению к величине паразитного заряда, вводимого ионизирующими излучениями космического пространства (ИИКП), а также в появлении нового вида (недозового) отказа при единичном взаимодействии тяжелых заряженных частиц (ТЗч) с веществом в объеме рабочей области – обратимого сбоя (ОС), связанного с изменением информационного состояния ячейки памяти или вентиля аппаратуры на борту космического аппарата (КА).

Кристаллический характер полупроводника проявляется неожиданным образом, приводя к появлению аномально высоких линейных передач энергии (ЛПЭ) ТЗч, что также является проявлением фундаментальных аспектов взаимодействия ТЗч с кристаллами, в частности, специального когерентного рассеяния ТЗч в кристалле с передачей его решетке импульса, равного нулю. Этот эффект существенно важен при интерпретации подпороговых сбоев БИС, наблюдаемых при воздействии ионов высокой энергии на ЭКБ, проводимых на наземных ускорителях, а также при воздействии протонов высокой энергии (ПВЭ) в космосе, для которых как таковые сбои вообще не должны происходить в виду их ничтожной линейной передачи энергии (ЛПЭ). В теоретическом плане эффект когерентного рассеяния повышает вероятность ОС в кристаллах по сравнению с моделями аморфного тела, применяемых повсеместно, что требует радикального пересмотра результатов процессов дозиметрии для кристаллов с учетом разброса ЛПЭ и присутствия длинных «хвостов» их аномально больших значений. Ранее эти хвосты давали вклад только в увеличение сттрагглин-га энергетических потерь. В настоящее время их влияние значительно усилилось в связи с тем, что при генерации ОС кристалл работает как пороговый детектор, и в определенных условиях весь «хвост» ЛПЭ может реализоваться как причина ОС, полностью отсутствующая в теории торможения ТЗч в аморфном теле и, следовательно, неожиданная для кристалла полупроводника БИС.

Понимание физики механизмов и процессов радиационного повреждения изделий электроники, разработка соответствующих физикоматематических моделей деградации позволяет предложить новые эффективные методы сопровождения производства ЭКБ и новых испытаний. Так, в технологии при создании радиационно-стойких изделий предложено использовать моделирующее радиационно-термического воздействие на тестовые комплементарные МОП- структуры (КМОП) БИС для диагностики микроскопических параметров, определяющих радиационную стойкость производимой продукции и саму технологию. В частности, радиационный сдвиг электрофизических характеристик и параметров, поможет оптимизировать выпуск высококачественных и радиационно-стойких изделий, а в конечном итоге и осуществлять прогнозирование параметрических радиационно-стимулированных отказов и радиационного ресурса изделий ЭКБ на борту космического аппарата.

Учитывая возможное влияние санкций на реализацию опытно-конструкторских работ и мероприятий, предусмотренных Федеральной космической программой, а также с учетом сроков комплектования КА иностранными изделиями ЭКБ, обеспечивающими сроки готовности КА; темпов импортозамещения; рисков при соблюдении сроков комплектования КА ЭРИ актуальной становится задача разработки технологии радиационного тестирования КМОП БИС с использованием тестовых структур на пластине и модельных излучений на этапе производства изделий ЭКБ.

Целью данной статьи является разработка предложений по обоснованию методов вычислительно-экспериментальной диагностики скрытых микроскопических параметров КМОП БИС на основе полуаналитического моделирования, а также разработка предложений в руководящие документы по применению технологии радиационно-термической неразрушающей диагностики МОП-структур для отбора наиболее качественных БИС на этапе производства. Данные мероприятия необходимы для повышения радиационной стойкости и радиационной надежности продукции, предназначенной для космического применения с длительными сроками активного существования 10–15 лет.

Направление исследований является новым, что отражено патентным поиском, который привел к отрицательному результату – полному отсутствию прямых аналогов по исследованию концепции радиационной надежности и экспериментально – расчетных и компьютерных моделей прогнозирования расходования радиационного ресурса ЭКБ, а с ними, как итог, – надежности и сохранения работоспособности КА в целом при длительных САС.

Методики извлечения скрытых параметров технологии производства радиационно-стойкой ЭКБ методами радиационно-термической не- разрушающей диагностики предназначена для определения энергетических характеристик и параметров скрытых дефектов, в том числе эффективных сечений в отношении захвата неравновесных провалов характеристик. Получаемая микроскопическая информация о важнейших параметрах реальных изделий, определяемых конкретной технологией, необходима для новых нелинейных физико-математических моделей, предназначенных для компьютерного прогноза динамики радиационного сдвига важнейших электрических параметров, например, порогового напряжения МОП-транзистора, при стимулированном радиацией паразитном транспорте в диэлектрике с учетом поля внешних источников питания и поля пространственного заряда дефектов объема диэлектрика и заряда поверхностных состояний границы раздела полупроводник – диэлектрик.

Основной причиной изменения параметров интегральных схем и, в конечном счете, их отказа при воздействии ионизирующего излучения является образование и накопление в чувствительном объеме интегральной схемы паразитного заряда радиационных дефектов – глубоких ловушечных центров различных типов, которые вносят свой вклад в изменение суммарного паразитного заряда и радиационную деградацию параметров приборов.

Рассмотрим основные закономерности процесса отжига заряда, захваченного на глубокие ловушечные центры подзатворного диэлектрика МОП-транзистора при облучении. После облучения большая часть ловушек перешла в положительно заряженное состояние, при отжиге, будет преобладать процесс захвата электронов, что приводит к уменьшению суммарного положительного заряда диэлектрика. Таким образом, изменение концентрации положительно заряженных ловушек при отжиге будет описываться уравнением непрерывности [1]

dNt- = YpPN0 - YnnNt + ln№ — W, (1) dt где N0, N+ — концентрации нейтральных и положительно заряженных ловушек соответственно; n, p – концентрации электронов и дырок соответственно; уn, Yp — коэффициенты захвата электронов и дырок соответственно; ln , lp – вероятности эмиссии электронов и дырок с ловушек соответственно.

Концентрации положительно заряженных и нейтральных ловушек в сумме дают об- щую концентрацию ловушек в диэлектрике:

N t = N 0 + N + . С учетом этого уравнение (2)

можно переписать в виде dNt „

, = (1n + Ypp)Nt - dt

(Y n n + Y P p + l n + l p ) Nt .

Уравнение (2) является линейным неоднородным дифференциальным уравнением первого порядка, решение которого находится в виде суммы общего решения однородного уравнения и частного решения неоднородного уравнения. В отличие от облучения, при отжиге общая концентрация ловушек Nt остается практически постоянной. С учетом этого, а также квазиста-ционарного приближения для концентраций электронов и провалов и начального условия Nt (t = 0) = Nto, где N+ - концентрация заряжен- ных ловушек в начале отжига, решение уравне- ния (2) получается в виде

N t ( t ) = <0

I

-

( У pp + l n ) N t

Y pp + Y n n + l p + l n у

)

■ x

x e ~(Y p p +Y n n + l p + l n ) t + ( Y pp + l n ) N t

Y pp + Y nn + lp + ln

.

Так как отжиг облученных МОП-структур обычно проводится при сравнительно небольших температурах, а ширина запрещенной зоны достаточно велика, то концентрацией электронно-дырочных пар, генерируемых вследствие нагрева, можно пренебречь по сравнению с концентрацией электронов, инжекти- руемых в диэлектрик из кремния посредством туннелирования. В облученных структурах кон- центрация положительно заряженных ловушек будет значительно превышать концентрацию нейтральных ловушек. Следовательно, основными процессами, определяющими релаксацию положительного заряда диэлектрика при облучении, будут захват положительно заряженными ловушками электронов, инжектируемых в диэлектрик посредством туннелирования из кремния, и эмиссия провалов с положительно заряженных ловушек. В случае, когда концентрации положительно заряженных и нейтральных ловушек сравнимы между собой, будет за- метным влияние процесса эмиссии электронов с нейтральных ловушек. С учетом этого выражение (4) упрощается

f

N t ( t ) = <0

I

-

l n N t

Y -n n 1 1 ^ 1 1^

* IL p In у

)

■ x

x e -( Y n n + l p + l n ) t + l nNt

Y nn + lp + ln

Из (4) следует, что изменение концентрации положительно заряженных ловушек при отжиге можно описать функцией типа у (t) = = a exp(-1 / т) t b. При этом параметры a, b и т будут определяться следующим образом:

a = N t + 0

-

l n N t

b =

Y nn + l p + l n l n N t

Y nn + l p + l n

т = ( Y n n + l p + l n ) 1 .

При определении энергетических характе- ристик далее используется закон изменения концентрации заряженных ловушечных центров. Количество ловушечных центров каждого i-типа при отжиге при постоянной температуре уменьшается во времени по экспоненциальному закону

N i ( t ) = N i 0 exp( - 1 / т i ), (6) где Ni ( t ), Ni 0 – количество РД i -типа в момент времени t и t = 0, соответственно; т i — постоянная отжига, численно равная времени отжига, в течении которого количество РД i -типа уменьшается в « е » раз.

Постоянная отжига т i зависит от температуры отжига по известному закону Аррениуса

"EQi f 11

т i 1 =т i 2exP^H^-^b

_ k V где тi 1, тi2 — значение постоянной отжига РД i-типа при температурах отжига T1 и T2, соответственно; T1 и T2 – температура отжига; EQi – энергия активации процесса отжига заряда ЛЦ i-типа, эВ; к = 8,617 ■ 10 5 эВ/К — постоянная Больцмана.

Энергия активации EQi может быть рассчитана по выражению:

к ln ^ 31-

E Qi = Т^Г. (8) --- T 1 T 2

Энергия активации EQi процесса отжига является основным параметром, по которому мы характеризуем тип ловушечного центра, его энергетический уровень в запрещенной зоне материала (например, кремния или окиси кремния).

Таким образом для проведения тестирования образуются две выборки тестовых структур

а )

а ) б )

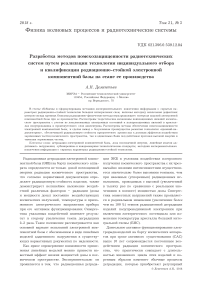

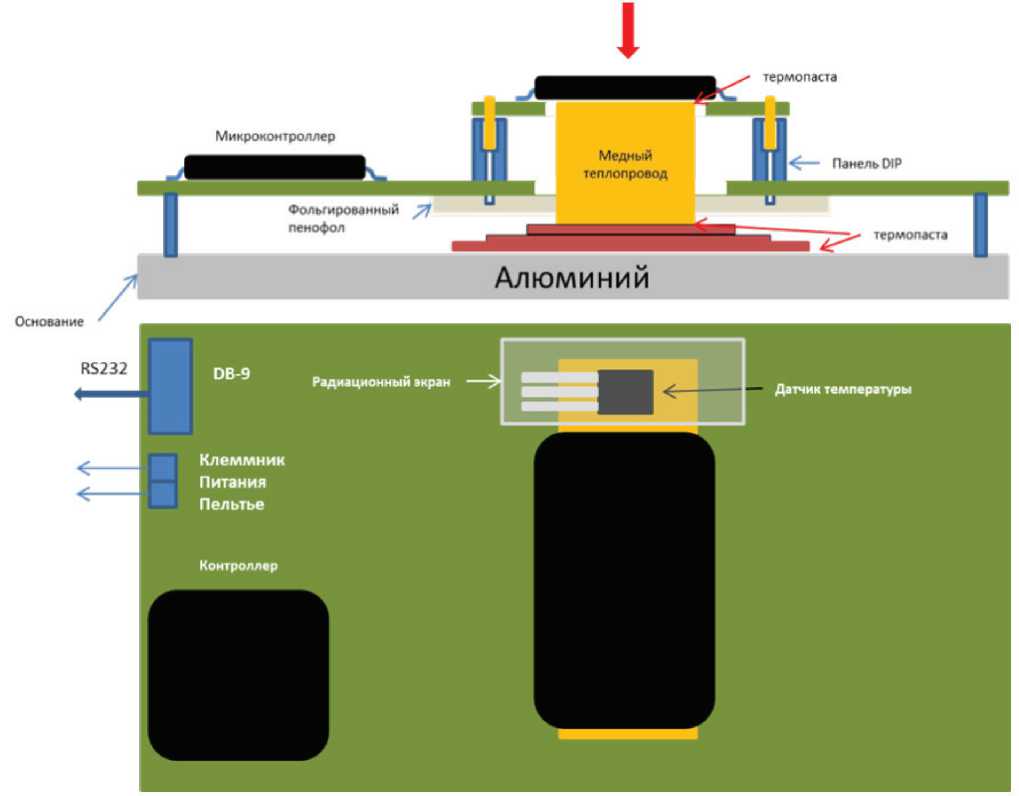

Рис. 1. Элемент Пельтье для контроля температуры элемента памяти

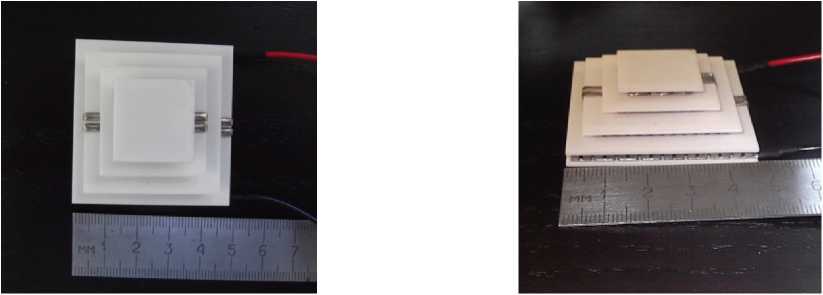

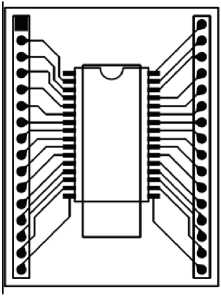

Рис. 2. Разъемная колодка с элементом памяти

б )

МОП-транзистора. Каждую выборку облучают до дозы, согласованную с производителем КМОП БИС, затем каждую подвергают изотермическому отжигу, причем с разными температурами T 1 и T 2 в обесточенном состоянии в течение времени, определяемом дополнительно. Периодически проводится измерение порогового напряжения МОПТ и строится график его зависимости от времени в логарифмическом масштабе, который согласно закону Аррениуса представляет собой прямую линию.

Количество заряженных ловушечных центров каждого i -типа при отжиге при постоянной температуре уменьшается во времени по экспоненциальному закону

N i ( t ) = N i 0 exP( - t / т i ), (9) где Ni ( t ), Ni 0 – количество ловушечных центров (РД) i -типа в момент времени t и t = 0, соответственно; т i — постоянная отжига, численно равная времени отжига, в течении которого количество РД i -типа уменьшается в « е » раз.

Для тестирования КМОП БИС и определения плотности дефектов в результате произведенного радиационно-термического воздействия была разработана специальная оснастка и комплекс программных средств анализа экспериментальных результатов. Исследование влияния радиационного воздействия проводился на развитом ускорительном комплексе НИИЯФ МГУ, поэтому изготовление новых оснасток для тестирования элементов памяти производилось с учетом конструкционных и крепежных решений, реализованных на ускорительном комплексе.

Реализована схема тестирования с применением микроконтроллера для тестирования съемной панели тестируемой памяти типа SRAM. Контроль температуры исследуемого элемента памяти осуществляется с помощью микросхемы DS18S20. Погрешность измерения температуры составляется ± 0.5 ° , а диапазон исследуемых температур — от - 40 ° до + 120 ° . Измерение и запись температуры выполняется встроенным микроконтроллером, а полученные значения передаются по протоколу RS-232 через встроенный на плате порт ввода-вывода. Поддержание необходимой температуры исследуемого элемента памяти осуществляется с помощью модуля Пельтье размером 40 х 40 мм, соединенного с исследуемым элементом памяти с помощью термопровода из меди или алюминия (рис. 1).

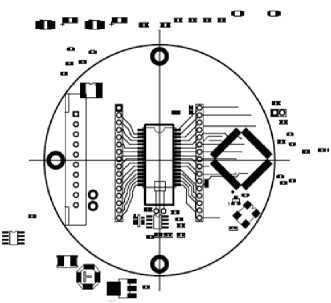

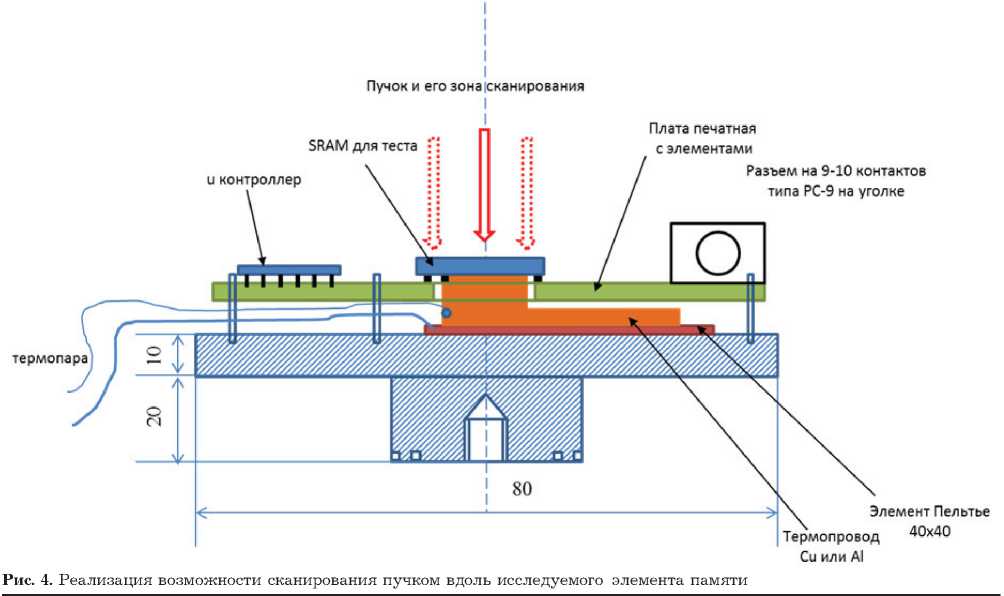

Рис. 3. Оснастка для тестирования КМОП БИС

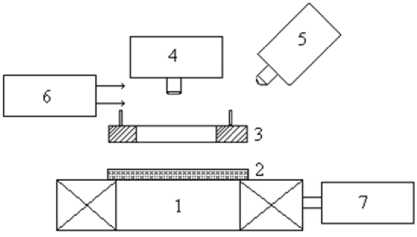

Рис. 5. Блок-схема стенда для исследования радиационных воздействий на МОП-структуры: 1 – столик-держатель пластин; 2 – кремниевая пластина с МОП-структурами; 3 – зондовая система; 4 – облучающее рентгеновское устройство; 5 – микроскоп; 6 – измерительный комплекс; 7 – блок поддержания рабочей температуры

Элемент памяти установлен на разъемной колодке для возможности его быстрого демонтажа и замены. Установленная DIP-панель на 32 вывода с переходной плату DIP-SОP для распайки микросхемыпамяти позволяет реализовать возможность быстрого демонтажа и замены исследуемого элемента памяти (рис. 2).

Разработанная специальная оснастка для тестирования КМОП БИС и определения плотности дефектов в результате произведенного радиационно-термического воздействия представлена на рис. 3. Оснастка имеет многоуровневую структуру с основанием из платы с установленным микроконтроллером, датчиком температуры и портами питания и ввода-вывода.

Реализация оснастки с учетом конструкционных и крепежных решений позволяет производить сканирование пучка вдоль исследуемого элемента памяти и выявлять наиболее чувствительные к радиационному воздействию регионы элемента памяти (рис. 4).

Как уже было сказано выше, на основной плате стенда установлен микроконтроллер. Данный микроконтроллер осуществляет запись/ считывание информации на/с исследуемого элемента памяти, осуществляет контроль текущей температуры элемента памяти, получая информацию с микросхемы DS18S20, а также хранит эталонный информационный пакет. Данный информационный пакет с определенной периодичностью записывается на исследуемый элемент памяти, затем происходит его считывание и сравнение. В результате радиационно-термического воздействия происходит случайное изменение значений элементов исследуемой памяти, в связи с чем считываемый пакет информации отличается и содержит ряд ошибок, вызванных внешним воздействием. Микроконтроллер про- изводит запись адресов обнаруженных ошибок и передает их на внешнее устройство для дальнейшего анализа. Передача адресов ошибок, текущей температуры исследуемого элемента памяти осуществляется на внешнее устройство после завершения каждой операции сравнения данных.

Комплекс программных средств на внешнем устройстве разрабатываемого стенда радиационно-термического тестирования плотности дефектов в подзатворном диэлектрике КМОП БИС работает под управлением ОС Windows 10. Комплекс программных средств реализует следующие функции:

-

1. Контроль текущей температуры исследуемого элемента памяти;

-

2. Изменение температуры исследуемого элемента памяти с помощью управления внешним источником питания элемента Пельтье;

-

3. Сбор и хранение информации об обнаруженных ошибках и сбоях в элементе памяти в результате проведенного радиационно-термического воздействия.

Для проведения радиационного тестирования плотности вводимых дефектов в КМОП БИС создан стенд [1] на базе многозондовой установки. Стенд активно используется для тестирования полупроводниковых стриповых детекторов, для экспериментов с пучками частиц высоких энергий в ряде международных коллабораций [2]. Блок-схема установки приведена на рис. 5.

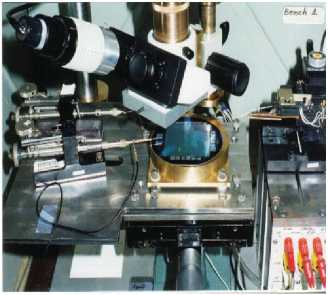

Установка (рис. 6) оборудована длиннофокусным микроскопом с увеличением до 350, цветной телекамерой и монитором, что позволяет визуально анализировать топологические особенности тестовых БИС. Имеется возможность долгосрочных испытаний, позволяющая отслеживать поведение некоторых параметров БИС в течении нескольких месяцев работы при различной радиационной нагрузке, при различной температуре и влажности.

Измерительная аппаратура стенда включает следующие приборы:

-

– источник высокого напряжения (до 500 В);

-

– высокоточный источник низкого напряжения (до 10 В);

-

– высокоточный мультиметр (основная используемая функция – пикоамперметр);

-

– многочастотный измеритель емкости;

-

– релейный коммутатор.

Используемые мультиметры также могут использоваться как электрометры с большим

а )

б )

Рис. 6. Стенд на базе многозондовой установки для проведения радиационно-термического тестирования тестовых структур КМОП БИС входным сопротивлением, позволяющим измерять электростатический потенциал на некоторых структурах БИС. Все приборы управляются от персональных компьютеров через стандартные интерфейсы.

Так как некоторые параметры БИС зависят от температуры, то температура внутри стенда измеряется в процессе работы (рис. 6).

Таким образом,

-

1. Проведенные исследования позволяютопро-бовать альтернативный подход к проведению испытаний ЭКБ на радиационную стойкость. Существуют наработкив изготовлении аппаратных средств радиационного тестирования КМОП БИС с использованием тестовых структур на пластине и модельных излучений, пригодных для использования в лабораторных и промышленных условиях.

-

2. Разработаны инструментальные средства контроля, которыми являютсямодель радиационного заряжения диэлектрика МОП-транзистора при воздействии внешнего ионизатора и программное обеспечение для приближенного описания зависимости радиационной деградации порогового напряжения МОП-транзистора от накопленной дозы, которое должно существовать в общем подходе и развиваться в рамках САПР БИС радиационно-стойкой ЭКБ субмикронной и нанотехнологии. На этой основе сформированы методики экспериментального извлечения информации о скрытых параметрах радиационно-стойкой технологии КМОП БИС, включая методику извлечения одного из важнейших и трудно доступных для наблюдения скрытых параметров – плотность дефектных центров оксида кремния КМОП БИС.

-

3. Описаны радиационно-физические методы неразрушающего контроля изделий ЭКБ, со-

- держащие основы инструментальных и аппаратных средств для повышения радиационной стойкости ЭКБ при производстве.

-

4. Рассмотрены теоретически механизмы ионизационных явлений при воздействии заряженных частиц с учетом нелокализованных электронных состояний и поляризационных явлений в кристаллах полупроводника и промежуточного слоя диэлектрика МОП-структур.

-

5. Проведен анализ радиационной деградации важнейших параметров МОП-транзисторов, даны экспериментальные обоснования моделей деградации и выбора прогнозирующих параметров в условиях совместного радиационного и электрического нагружения изделий ЭКБ на примере представителей важнейших типов КМОП БИС.

-

6. Рассмотрены методы обеспечения и повышения радиационной стойкости ЭКБ в технологии, и сделан вывод о безусловном преимуществе развития технологии «кремний-на-диэлектрике», обеспечившей радиационную стойкость приоритетного уровня как к дозовым эффектам воздействия заряженных частиц космического пространства, так и одиночным сбоям под действием протонов высокой энергии и тяжелых заряженных частиц.

-

7. Рассмотрен радиационный метод контроля качества и отбраковки КМОП БИС с использованием модельных излучений, в частности, технологического рентгеновского излучения. Представлены экспериментальные доказательства состоятельности метода рентгеновского облучения при регистрации ВАХ и сдвига порогового напряжения МОП, причем прошедшие и промышленную проверку.

Список литературы Разработка методов помехозащищенности радиотехнических систем путем реализации технологии индивидуального отбора и квалификации радиационно-стойкой электронной компонентной базы на этапе ее производства

- Татаринцев А.В. Воздействие ионизирующих излучений и импульсных магнитных полей на поверхностные свойства полупроводников. Автореферат дисс. … доктора физ.-мат. наук. Воронеж: ВГУ, 2010.

- Двумерное моделирование короткоканальных МОП-транзисторов с учетом поверхностных состояний / М.Н. Левин [и др.] // Автометрия. 1992. № 2. С. 7-12.

- Нестационарная спектроскопия поверхностных состояний в режиме постоянного подпорогового тока МДП-транзистора / М.Н. Левин [и др.] // Журнал технической физики. 1999. Т. 69. Вып. 8. С. 60-64.

- Программно-методическое обеспечение прогнозирования радиационного ресурса кристаллов БИС на борту космического аппарата / М.Н. Левин [и др.] // ВАНТ. Серия: физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. 2008. Вып. 1. С. 32-36.

- Таперо К.И., Ладыгин Е.А. Кинетика отжига радиационных дефектов в кремниевых МОП- и КМОП-структурах // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. 1999. Вып. 1-2. С. 39-42.

- Проблемы радиационного повреждения элементной базы аппаратуры космических аппаратов с длительными сроками полетов / В.С. Беляев [и др.] // 61 Международная конференция по структуре атомного ядра «Ядро-2011»: тез. докл. 2011. С. 219-221.