Разработка научно-теоретических основ дозиметрии звука

Автор: Овчинников Е.Л., Александрова М.Ю., Ромашова Н.А., Адыширинзаде К.А.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общие вопросы экологии промышленная экология

Статья в выпуске: 1-8 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведенный анализ звукового воздействия на человека, стандартов безопасности его жизни и труда и способов измерения характеристик звуков и шумов вызывает необходимость разработки концепции научно-теоретических основ дозиметрии звука. Физиологический аспект концепции основан на том, что общее число Z слуховых рецепторов, способных на каждой частоте создавать ощущение тонов разной громкости, соответствующих звуковому давлению p(L), устанавливается как Z=Nн+Nв, где Nн=15 наружных ВК и Nв=1 внутренняя ВК. Связь между уровнем звукового давления L и числом n функциони- рующих наружных ВК приводит к реперам в физиологии слуха для предельного звукового давления во внутреннем ухе g(Lc,nc)=2,156.10-4 Па, для предельной дозы звукового воздействия D(Lс)=0,147 Па2.ч. В акустической метрологии реперами становятся: предельно допустимое звуковое давление pΠ=0,135 Па, предельно допустимый уровень звукового давления LП=7,7 Б и предельно допустимая доза звукового воздействия DП=0,147 Па2.ч. Реперами в психофизике слуха становятся: предельно допустимый уровень громкости ЕП при предельно допустимой дозе DП.звукового воздействия и экспозиции Тр человека ЕП=7,7 дафон = 77 фон, и максимальная экспозиция человека τП в звуковом поле с уровнем звукового давления LП, в звуковом поле τП=8 ч.

Дозиметрия звука, предельно допустимые уровни звуковых давлений, предельно допустимая доза звукового воздействия

Короткий адрес: https://sciup.org/148205488

IDR: 148205488 | УДК: 534.835.46:658.382.3:006.354

Текст научной статьи Разработка научно-теоретических основ дозиметрии звука

шумы; нормируют ПДУ в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Эта регламентация базируется на экспериментальной основе.

Разработка научно-теоретических принципов дозиметрии звука заключатся в физиологическом, био- и психофизическом обосновании, дефиниции и расчёте предельно допустимых доз звукового воздействия на человека, предельно допустимых величин звуковых давлений, предельно допустимых уровней звуковых давлений и санитарных норм пребывания (экспозиции) человека в звуковом поле. Этот комплекс исследований по проблеме предполагает выявление: 1) физиологических механизмов ощущения звукового давления от внешних раздражителей слуховыми рецепторами;

-

2) биофизических механизмов передачи звукового давления от внешних раздражителей к слуховым рецепторам;

-

3) психофизических механизмов восприятия слуховыми рецепторами звукового давления от внешних раздражителей;

-

4) предельно допустимых доз звукового воздействия, предельно допустимых звуковых давлений, предельно допустимых уровней звуковых давлений и санитарных норм экспозиции человека в звуковом поле.

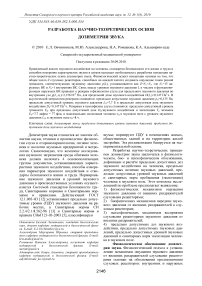

Физиологическое обоснование дозиметрии звука. Физиологический подход к установлению механизмов ощущения звукового давления от внешних раздражителей слуховыми рецепторами основан на обосновании предназначения слуховых рецепторов: внутренних и наружных волосковых клеток (ВВК и НВК), функциональные свойства которых определяются их структурной организацией. Для ощущения высоты одного тона на любом уровне громкости необходимо только наличие смещений покровной мембраны относительно ВК (F .Ryan, P. Dallos, 1970). Такой одномодальной связью с покровной мембраной обладают внутренние волосковые клетки спирального органа, расположенные на базилярной пластинке в один ряд (рис. 1). Поэтому именно внутренние ВК можно считать структурами, ответственными за восприятие высоты тонов как психофизического коррелята частоты звуков. Такое предположение допустимо и по той причине, что число ВВК (NBBK ~ 3250) совпадает с количеством тонов, различаемых человеком на любом уровне громкости. Для сигналов одного тона, но разных уровней громкости требуется наличие более сложных, полимодаль-ных по характеру, смещений покровной мембраны относительно ВК. Таким разнообразием отличаются связи и, соответственно, колебания покровной мембраны относительно наружных волосковых клеток, поскольку они расположены на базилярной пластинке в 3 ряда. Количество НВК превышает число ВВК примерно в 6 раз [3], а плотность их распределения вдвое бо́́льшая, чем ВВК. Расположение НВК относительно ВВК таково [16], что одной внутренней сенсорной клетке может соответствовать не менее 13^15 (до 20, [15]) клеток всех трёх наружных рядов улиткового протока, возбуждаемое число которых будет определять многовариантное восприятие по уровням громкости одного тона. Тогда допустимо считать структурами, ответственными за восприятие громкости тонов, именно НВК, а уровень громкости тона определять числом вовлеченных в процесс восприятия акустической энергии НВК, которые по координатам соотнесены с ВВК, отвечающими за восприятие частоты звука как ощущения высоты тона (рис. 1). Такой подход также не является необоснованным. Заметная первичная потеря ощущения громкости наблюдается на уровне громкости 50 фонов (В.Ф. Ундриц и др., 1962), или, что то же самое, на уровне интенсивности звука 5 Б. Патология этих шести НВК первого ряда (НВК1), возбуждаемых звуками малых интенсивностей, возможно, и вызывает наблюдаемое увеличение порога громкости. Косвенным подтверждением этого же феномена может служить нелинейность амплитудной характеристики вызванной отоакустической эмиссии, относящейся к характеристикам типа насыщения. Отмечается (С.М. Петров, 2000) насыщение раздражения рецепторов при 6 Б уровня интенсивности звука (звукового давления). Этот эффект зависимости амплитуды отоакустической эмиссии от интенсивности звука увязывается с участием структур внутреннего уха. Более того, дальнейшая потеря громкости становится ощутимой чаще всего (В.Ф. Ундриц и др., 1962) на уровне 100 фонов (на уровне интенсивности звука 10 Б). Это может быть объяснено наличием патологии НВК первого и второго рядов спирального органа (НВК1 и НВК2), возбуждаемых звуками как малых, так и средних интенсивностей. Таким образом, представленные предположения являются феноменологически обоснованными, а физиологическая и психофизиологическая роль волосковых клеток, и внутренних, и наружных, становится более понятной.

Рис. 1. Анализ микрофотографии [16]: соответствие одной внутренней волосковой клетки 15-ти наружным ВК трёх наружных рядов улиткового протока (по 6, 5 и 4 НВК).

Проведенный анализ предполагает, что

-

1) для нормальной работы слухового органа необходимо:

-

а) для ощущения высоты одного тона, в мелах [11], – возбуждение одной внутренней волосковой клетки (ВВК) по соответствующему распределению [9, 16] (рис. 1, сектор, выделенный жирными линиями);

-

б) для одного тона ощущение разных уровней громкости Е, в декафонах [4, 15] (разных уровней интенсивности звука или звукового давления L , в белах [6]), – возбуждение нескольких наружных волосковых клеток (ВВК) количеством n, на единицу превышающим значение уровня громкости или уровня интенсивности звука или звукового давления ( n = L +1= Е +1, поскольку на уровне Е = L =0 возбуждено n =1 НВК, на уровне Е = L =1 возбуждено n =2 НВК и т.д.), по соответствующему распределению [10] (рис. 1, любой выделенный сектор);

-

2) для стационарной (безадаптационной) работы слухового органа на любой частоте необходимо:

-

а) раздражение слуховых рецепторов с возможностью получения ответного сигнала на звуковой стимул [1, 3],

-

б) раздражение слуховых рецепторов, не приводящее к их адаптации;

-

3) для полнофункциональной работы слухового органа на любой частоте необходимо (рис. 1):

-

а) предписание непременного использования звукозащитных средств при звуковых стимулах крайне высокого звукового давления (крайне высокой интенсивности) с L >13 Б при возбуждении более n >13 НВК и приводящих без защитных средств, даже при кратковременной экспозиции, к слуховой контузии (оглушению), частичной и полной глухоте [10],

-

б) предписание осторожности и использования звукозащитных средств при звуковых стимулах любой длительности и звукового давления (интенсивности), при уровнях 11< L <13 Б и возбуждении 11< n <13 НВК,

-

в) предписание осторожности и по возможности использование звукозащитных средств при звуковых стимулах более продолжительных по времени и по уровням 6< L <11 Б и возбуждении 6< n <11 НВК, которые угнетают человека и могут привести к частичной глухоте и снижению восприятия громкости звукового сигнала,

-

г) толерантное отношение к стимулам малого звукового давления (малой интенсивности) с уровнями L <6 Б при возбуждении n< 6 НВК, не приводящим к адаптации слухового восприятия в течение длительного времени.

Таким образом, физиологический подход к проблеме являет собой тот факт, что для устойчивой работы рецепторов необходим такой уровень звукового давления, который вовлекал бы в ощущение звука до 6 рецепторов (НВК). Возбуждение большего числа НВК может вызвать проблемы в работе слухового органа.

Биофизическое обоснование дозиметрии звука. Для биофизического решения проблемы воспользуемся законом Вебера-Фехнера, обоснованным только для частоты fc =1000 Гц, называемой стандартной. По закону Вебера-Фехнера на этой частоте уровень звукового давления L, производимого на человека, ощущается как величина ухом среднестатистического человека на стандартной частоте fc =1 кГц с вероятностью %. Тогда для уровня звукового давления L имеем давление

L

p ( L ) = p o • 10 2. (2)

Разделив эту величину p ( L ) на функциональную мобильность [7] НВК Z -( n -1) на уровне L [10], где Z = Ne + NH - общее число всех клеток ( NH =15 наружных ВК и Ne =1 внутренней ВК, рис. 1), получим величину p ( L ) , приобретающую Z - ( n - 1)

смысл восприимчивости НВК на соответствующем уровне L звукового давления p(L). Поделив далее восприимчивость НВК на общее число клеток Z и умножив на число n НВК, отзываю- щихся на приложенное давление, получим величину того давления g(L, n) во внутреннем ухе, которое можно идентифицировать с уровнем L для n возбуждённых НВК g ( L,n ) =

p ( L ) n

------------------------------------.------ .

Z - ( n - 1) Z

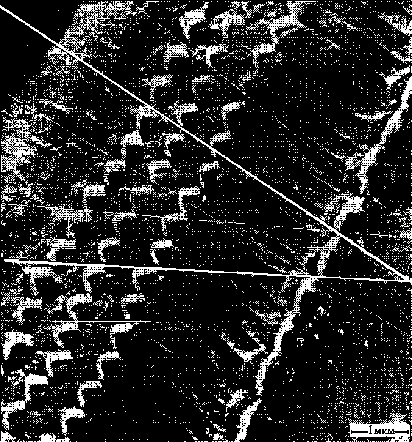

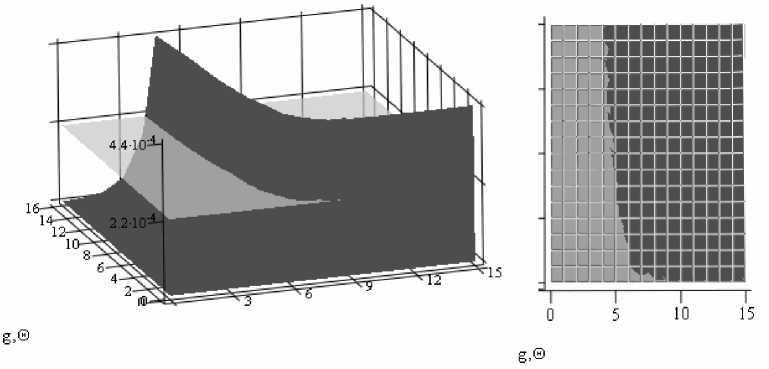

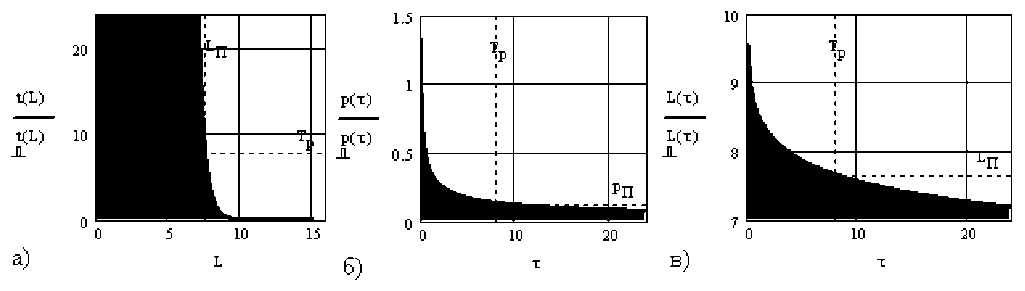

Графический анализ (3) и расчёт (рис. 2) давления g ( L , n ) для n c =6 НВК, которым соответствует создаваемый ими уровень L c =5 Б (поскольку n = L +1), получаем g ( L c ,n c )=2,156 ' 10 " 4 Па. Это значение можно считать репером давления в физиологии слуховых ощущений. Тета-плоскость 0 = g (5, 6) = 2,210 " 4 Па (рис. 2, светлосерая полупрозрачная плоскость) выделяет ниже себя все значения g ( L , n )< g ( L c , n c ). Формула (3) может быть упрощена до одной переменной связью n = L +1 так, что (рис. 3, штрихпунктирная линия)

,n_ p ( L ) L + 1 g ( L ) - Z - L

где для Lc =5 Б имеем также g ( Lc )=2,56.10 " 4 Па.

Это такое давление, которое, как отмечалось, не может вызвать деструктивных изменений самих рецепторов на протяжении длительного времени (возможно, всей жизни).

Рис. 2. Графический расчёт давления g ( L, n ) для n c =6 НВК, которым соответствует создаваемый уровень L c =5 Б. Светло-серая тета-плоскость 0 = g (5, 6) < 2,2.10 " 4 Па выделяет ниже себя все значения g ( L,n )< g ( L c ,n c ). Слева представлен расчёт для малых значений функции g ( L,n ), справа - вид сверху

Его можно считать базовым для установления предельно допустимой, воздействующей на слуховые рецепторы во внутреннем ухе без ущерба для их полноценного функционирования длительное время, дозы (репер дозы в акустической метрологии). Для любого уровня L, доза звукового воздействия может быть установлена формулой

D ( L ) = g ( L fl , (5)

причём для Lc =5 Б и времени Т =360 лет, на которое рассчитана работа уха [9], имеем D ( Lc )=0,147 Па2.ч.

Доза звукового воздействия, по сути, является энергетической величиной [8] и по закону сохранения и превращения полной механической энергии [14] доза звукового воздействия во внутреннем ухе D ( L ) за время Т является дозой воздействия звукового давления G ( L ), подвергающегося расчёту во внешнем звуковом поле за рабочую смену длительностью Т р , т.е. D ( L )= G ( L )2 Т р , откуда

G ( L ) = DL . (6)

Tp

(рис. 3, штрихпунктирная линия).

Рис. 3. Графики зависимостей внешнего звукового давления p ( L ), звукового давления g ( L ) и предельного звукового давления G ( L ) во внутреннем ухе, идентифицированного с уровнем L для n возбуждённых НВК. Тонкими пунктирными линиями помечены: предельно допустимое давление g ( L c )~2.10-4 Па (нижняя горизонтальная) для уровня звукового давления L c =5 Б (левая вертикальная), для которого при расчёте за рабочую смену длительностью Т р =8 ч звуковое давление G ( Lc ) является предельно допустимым p ^ =0,135 Па (верхняя горизонтальная), позволяющее определить предельно допустимый уровень звукового давления Ln=7,7 Б (правая вертикальная)

Для Lc =5 Б давление G ( Lc )=0,135 Па. Именно это давление, подвергаемое измерению в окружающем человека пространстве, и является пороговым, или предельно допустимым, при расчёте за рабочую смену длительностью Т р =8 ч:

Р п = G(L c ) , (7)

причём р п =0,135 Па (репер давления в акустической метрологии).

Психофизическое обоснование дозиметрии звука. Психофизическая основа концепции заключается в том, чтобы оценить уровень громкости звукового сигнала, не вызывающего деструктивных изменений в слуховом органе. Для стандартной частоты f c =1000 Гц это достигается с помощью закона Вебера-Фехнера [1], который для установленного р л =0,135 Па даёт значение

L n =7,7 Б (или в привычном виде Ln=77 дБ). Это значение уровня звукового давления (для стандартной частоты f c =1000 Гц) является предельно допустимым (репер уровня звукового давления в биофизике слуха). Предлагаемая концепция позволяет, преобразовав (6), получить зависимость для определения экспозиции человека в звуковом поле с предельно допустимой дозой звукового воздействия D n =D ( L c )=0,147 Па2.ч

т ( L ) = ,

Р ( L ) 2

график которой представлен на рис. 4, а (заштрихованная область соответствует безопасным экспозициям человека в звуковом поле с заданным уровнем звукового давления L ).

Рис. 4. Расчёт отдельных показателей звукового поля: а – экспозиции человека в поле с предельно допустимой дозой D П =0,147 Па2.ч (заштрихованная область соответствует безопасным экспозициям человека в звуковом поле с заданным уровнем звукового давления L ); б – звуковых давлений p ( τ ), выдерживаемого человеком в поле с заданной предельно допустимой дозой D П , в зависимости от экспозиции τ (заштрихованная область соответствует безопасным давлениям звукового поля с заданным уровнем звукового давления L ); в – уровней звукового давления L ( τ ) как функции экспозиции человека τ в поле с заданной предельно допустимой дозой звукового воздействия D П (заштрихованная область соответствует безопасным уровням звуковых давлений)

С использованием этого же соотношения можно решить и обратную задачу определения звукового давления, выдерживаемого человеком в звуковом поле с заданной предельно допустимой дозой D П в зависимости от длительности экспозиции τ (рис. 4,б, заштрихованная область соответствует безопасным давлениям звукового поля с заданным уровнем давления L )

p(т ) = DT^T " . (9)

Применение закона Вебера-Фехнера и соотношения (8) даёт решение психофизической задачи определения уровня давления L ( τ ) как функции экспозиции человека τ в звуковом поле с заданной предельно допустимой дозой звукового воздействия D П

L ( t ) = 2lg р ^ )- . (10) p о

(рис. 4в, заштрихованные области соответствуют безопасным уровням давлений экспозиции человека в звуковом поле).

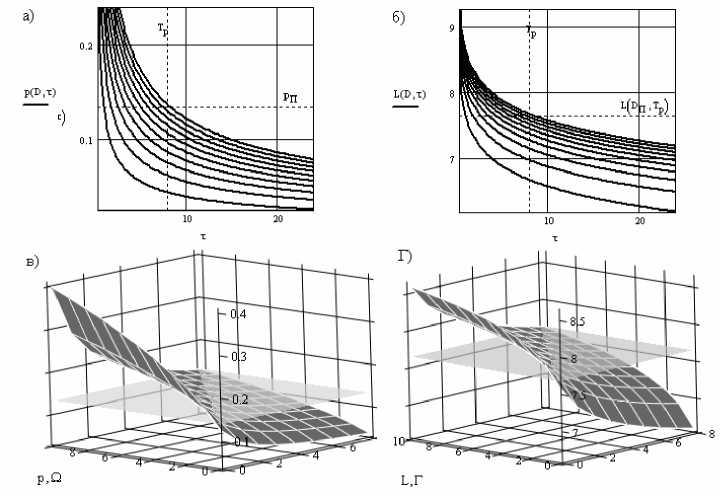

На рис. 5 соотношения (9) и (10) даны в 2D- (а, б) и 3D-представлении (в, г) как функции двух переменных – предельной дозы звукового воздействия D П и экспозиции τ : в виде

L ( t , D n ) = 2lg р( T , Dn ) . (12) p о

На рис. 5,в, кроме поверхности давлений р ( τ, D П ) представлена дополнительная омега-плоскость Ώ = р П , которая отделяет толерантные давления ( р ( τ,D П )≤ р П ) от превышающих пороговые (с р ( τ,D П )> р П ). На рис. 5,г, кроме поверхности уровней давлений L ( τ,D П ) представлена также дополнительная гамма-плоскость Γ = L П , которая отделяет толерантные допустимые уровни давления (с L ( τ,D П )≤ L П ) от превышающих пороговые (с L ( τ,D П )> L П ). Кроме того, здесь представлена тау-плоскость τ = Т р , ограничивающая снизу экспозицию τ ≤ Т р .

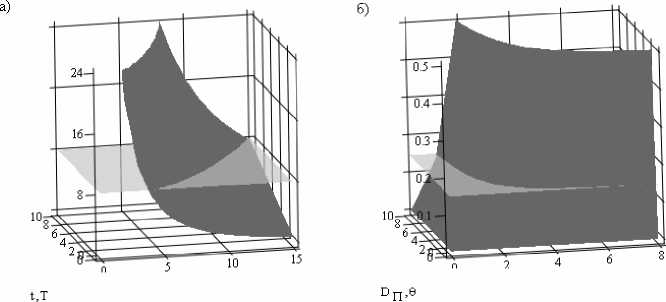

На рис. 6 дано 3D-представление зависимости (8) как функции двух переменных – предельной дозы звукового воздействия D П и звукового давления р ( L )

t ( D n , L ) =

D П p ( L ) 2 ,

Рис. 6 определяет также характер изменения предельно допустимых доз D П как функцию двух переменных – L и τ в виде соотношения

D T (T,L ) = P o I

L ) 2

■ 10 2 -t .

)

P(T,D n ) = Ti" ,

Здесь также показана дополнительно кси-плоскость Ξ , ограничивающая снизу допустимые уровни звукового давления L и допустимые экспозиции τ .

Рис. 5. Графики зависимостей звукового давления р ( т, Dn ) и уровней звукового давления L ( т,DП ), выдерживаемого человеком в звуковом поле с заданной предельно допустимой дозой Dn и экспозицией т в 2 D- (а, б) и 3 D -представлении (в, г). Дополнительно представлена омега-плоскость D = р П (в), которая отделяет толерантные давления р ( т,DП )< р П от превышающих пороговые р ( т,DП )> р П , и гамма-плоскость Г = Ln (г), которая отделяет допустимые уровни давления L ( т, Dn )< Ln от превышающих пороговые L ( т, Dn )> Ln .

Рис. 6. 3В-представление зависимостей: а - экспозиций человека в звуковом поле т ( Dn,L ) вместе с тау-плоскостью Т = Тр , ограничивающей снизу экспозицию т < Тр , как функцию двух переменных -предельной дозы звукового воздействия Dn и звукового давления р ( L ), б - предельно допустимых доз D n ( т,L ) вместе с кси-плоскостью Е = Dn , ограничивающей снизу дозы D < Dn , как функцию двух переменных - уровней звукового давления L и экспозиций т

Обсуждение результатов. В качестве итога приводим примеры некоторых конкретных числовых расчётов. Эти результаты при их сопоставлении с действующим ГОСТ показывают значительные расхождения в сторону завышения в ГОСТ всех величин, характеризующих воздействие звука на человека на стандартной частоте 1000 Гц: предельно допустимых доз (почти в 7 раз - 1 Па2.ч по ГОСТ против 0,147 Па2.ч по теории), предельно допустимых звуковых давлений (более чем в 2,5 раза - 0,356 Па по ГОСТ против 0,135 Па по теории), предельно допустимых уровней звуковых давлений звукового поля (почти на 10 дБ - 85 дБ по ГОСТ против 77 дБ по теории). Вместе с тем отметим, что сопоставление этих результатов с рекомендованными параметрами звукового воздействия на стандартной частоте 1000 Гц по ВОЗ [2] отмечает незначительное увеличение ПДУ давления звукового поля всего на 1,7 дБ (по сравнению с рекомендованным ВОЗ 75 дБ).

Выводы: используя представленную концепцию, устанавливающую физиологический, био- и психофизический подходы к механизмам восприятия звуковой энергии (звукового давления, интенсивности звука), разработаны научные основы дозиметрии звука. Они дают теоретическое обоснование установлению на стандартной частоте 1000 Гц предельно допустимых доз звукового воздействия, предельно допустимых звуковых давлений, предельно допустимых уровней звуковых давлений и предельных экспозиций человека в звуковом поле.

Список литературы Разработка научно-теоретических основ дозиметрии звука

- Албертс, Б. Молекулярная биология клетки: в 5 т., т. 5/Б. Албертс и др.//М.: Мир, 1987. 232 с.

- Гигиенические критерии состояния окружающей среды. 12. Шум. Всемирная организация здравоохранения, Женева, 1983. М.: Медицина, 1984. 156 с.

- Гистология/Ред.: В.Г. Елисеев, Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина//М.: Медицина, 1983. 592 с.

- Громкость звука/БСЭ, т. 7. М.: Сов. Энцикл., 1972. С. 348-349.

- Защита от шума/СНиП 23-03-2003. М.: ГК РФ по строительству и жилищно-ком. комплексу, 2004. 12 с.

- Звуковое давление/Физика. БЭС. М.: Бол. Рос. Эн-цикл., 1999. С. 198-199.

- Макаров, В.А. Физиология. Основные законы, формулы, уравнения//М.: Изд. дом ГЕОТАР-МЕД, 2001. 112 с.

- Международный электротехнический словарь. Гр. 65. Радиология и радиологическая физика. М.: Сов. Энцикл., 1966. 256 с.

- Пат. № 2184485 РФ. МПК7 А61В5/12. Способ установления координатного распределения внутренних волосковых клеток на базилярной пластинке периферического отдела слухового анализатора человека/Е.Л. Овчинников, Н.В. Ерёмина, Н.Ю. Хохлова, заявители и патентообладатели, заявл. -05.01.2000, опубл. -10.04.2002//Бюлл. № 19, 2002. С. 149.

- Пат. № 2248752 РФ. МПК7 А61В5/12. Способ определения громкости тонов для произвольной частоты звуков по Е.Л. Овчинникову с учетом закона Вебера-Фехнера/Е.Л. Овчинников, заявитель и патентообладатель, заявл. -12.03.03, опубл. -27.03.05.//Бюлл. № 9, 2005. 26 с.

- Русаков, И.Г. Мел//БСЭ, т. 16. М.: Сов. Энцикл., 1974. С. 38-39.

- Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.1.003 -83. М.: Изд. стандартов, 1983. 12 с.

- Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96. М.: МЗ РФ, 1997. 14 с.

- Яворский, Б.М. Справочник по физике/Б.М. Яворский, А.А. Детлаф//М.: Наука, 1990. 624 с.

- Fernandez, C. The innervation of the cochlea (guinea pig.)//Laryngoscope. 1951. V. 61. P. 1152-1172.

- Lim, D.J. Fine morphology of the tectorial membrans: Its relationship to the organ of Corti//Arch. Otol. 1972. V. 96. P. 199-215.