Разработка протокола комплексной криоконсервации кровеносных сосудов для создания тканеспецифичных матриксов

Автор: Лаук-дубицкий С.Е., Астрелина Т.А., Брумберг В.А., Никитина В.А., Сучкова Ю.Б., Усупжанова Д.Ю., Брунчуков В.А., Расторгуева А.А., Ломоносова Е.Е., Кобзева И.В., Махова А.Е., Карасева Т.В., Бушманов А.Ю., Самойлов А.С.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Радиационная медицина

Статья в выпуске: 4 т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель: разработать протокол комплексной криоконсервации кровеносных сосудов в полидиметилсилоксане для создания тканеспецифичных матриксов. Материал и методы. Материалом исследования являлись подвздошные артерии от посмертных доноров, изъятые в рамках мультиорганного донорства, отбракованные по невостребованности и утилизированные впоследствии. В качестве хладотеплоносителя использовался поли-диметилсилоксан (ПДМС) вязкостью 5-25 сантистокс (Спектропласт, Россия). Проводили стендовые испытания скорости охлаждения и нагрева кровеносного сосуда в ПДМС, тестирование нагрева и охлаждения ПДМС до рабочих температур (-80°С) разными способами и вариантов его теплоизоляции. Оценивали различные скорости охлаждения сосуда во время криоконсервации. Выполняли моделирование трех типов рабочих камер для криоконсервации, стерилизации и размораживания до десяти сосудов, моделирование схем криоконсервации и размораживания сосудов в ПДМС в разных условиях; подбор подложек из силикона и пластику для равномерной фиксации сосудов разных типоразмеров в рабочих камерах или без них. Результаты. Разработанный протокол дает возможность криоконсервировать от 1 до 10 и более сосудов всех основных типоразмеров как сразу после изъятия, так и после транспортировки в лабораторию; варьировать скорость охлаждения от 1,5 до 300°С/мин и выше; использовать лаборатории с разным уровнем комплектации, как с жидким азотом, сухим льдом, так и только с медицинским морозильником. Заключение. Разработанный протокол позволяет применять его в случаях комплексной криоконсервации кровеносных сосудов для создания тканеспецифичных матриксов и может быть рекомендован для проведения доклинических испытаний

Криоконсервация, полидиметилсилокса, тканевая инженерия

Короткий адрес: https://sciup.org/14918569

IDR: 14918569

Текст научной статьи Разработка протокола комплексной криоконсервации кровеносных сосудов для создания тканеспецифичных матриксов

1Введение. Одной из основных проблем в современной сердечно-сосудистой хирургии остается отсутствие функционально надежных сосудистых протезов среднего и малого диаметра, необходимых для протезирования малых артерий и вен при заболеваниях периферической сосудистой системы, а также для аортокоронарного шунтирования при ишемических болезнях сердца. Для увеличения количества и доступности донорской сосудистой ткани создаются банки биологического материала, однако методы криоконсервации имеют ограничение по производительности, по безопасной фиксации сосудов и их криоконсервации сразу после изъятия и по возможности их повторной криоконсервации [1–4]. Согласно результатам проведенных ранее экспериментов криоконсервация сосудов в полидиметилсилоксане низкой вязкости (ПДМС) позволяет сохранять ткань без значительных негативных изменений в ее структурной целостности, однако для дальнейшего применения подобного метода требуется создание и оптимизация протокола криоконсервации и размораживания [5–10].

Цель: изучение использования полидиметилси-локсана в качестве хладотеплоносителя и криопротектора, обладающего низкой температурой стеклования и гидрофобными свойствами; разработать протокол комплексной криоконсервации кровеносных сосудов в полидиметилсилоксане для создания тканеспецифичных матриксов.

Материал и методы. Материалом исследования являлись подвздошные артерии от посмертных доноров, изъятые в рамках мультиорганного донорства, отбракованные по невостребованности и утилизированные впоследствии. В качестве хладотеплоносите-ля использовался ПДМС вязкостью 5–25 сантистокс (Спектропласт, Россия).

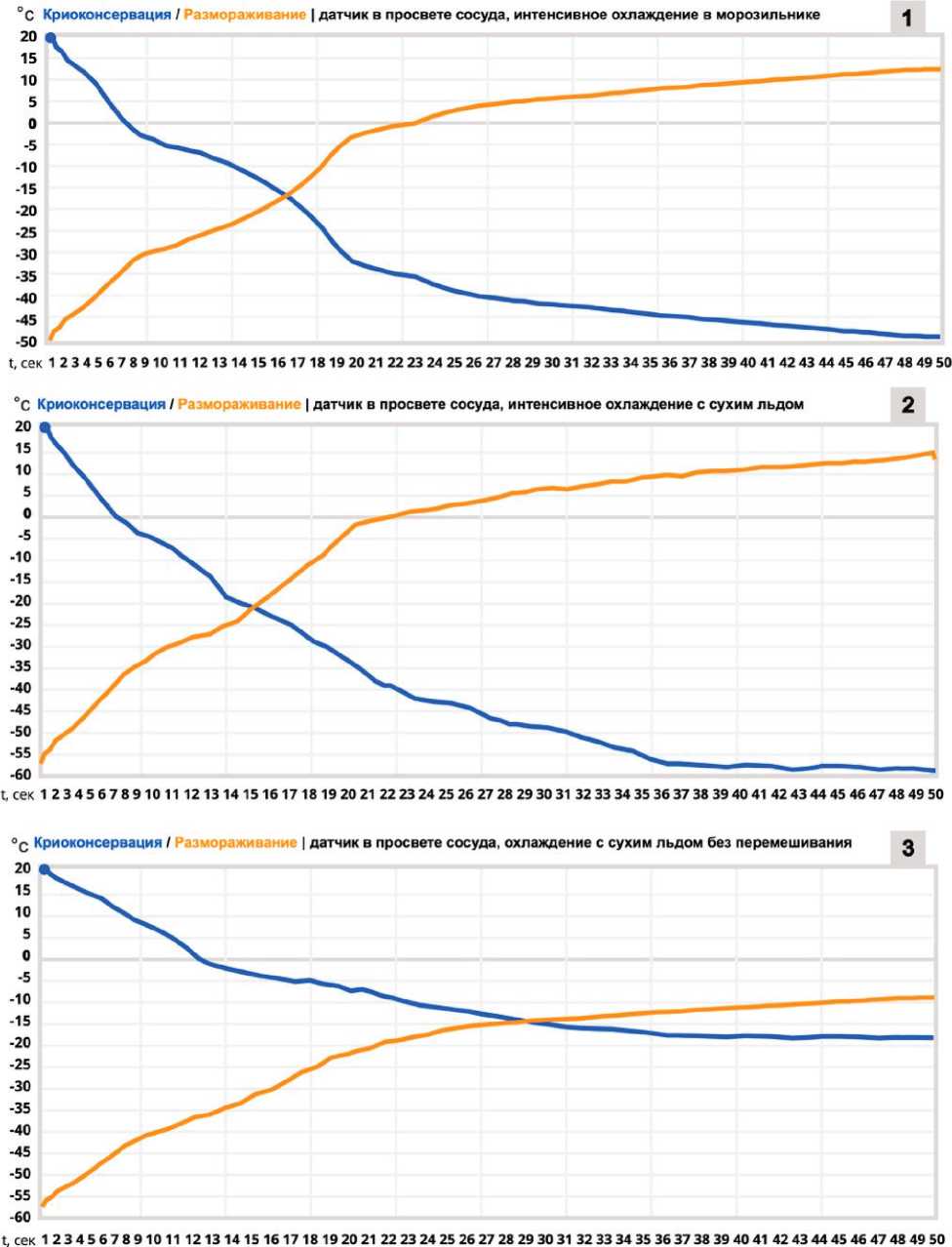

Стендовые испытания процессов теплообмена. Для подтверждения математического моделирования использовались три участка подвздошной артерии длиной 4 см каждый и ПДМС-5 в количестве 1000 мл, из них 500 мл залито в пластиковый контейнер и охлаждено до –80°С в камере морозильника, а оставшиеся 500 мл помещены в криоконтейнер на слой сухого льда. Для сосудов подготовлена силиконовая подложка с вырезанным окном (0,5х0,5 см) на расстоянии 3 см от одного из концов. Для проведения измерений температуры 6 раз в секунду использовалась термопара с диаметром головки, не превышающим 1,5 мм, и диапазоном измерений от –200°С до +450°С. Термопара подключалась по трехпроводной схеме. Кабельные вводы подсоединены клеммами к вторичным преобразователям Овен МВ110, а затем на порт USB для последующей обработки данных на компьютере. Проведено три измерения с размещением термопары в просвете сосуда с прилеганием к подложке, для этого термопару изнутри пропускали через окно подложки и затем крепили сосуд поверх нее. В итоге для первого измерения сосуд с закрепленной термопарой помещался в контейнер с ПДМС (–55°С) в морозильнике с открытой дверцей и активными теплопритоками. Охлаждение проходило с постоянным перемешиванием сосуда в объеме ПДМС со скоростью 2 об/сек. Для второго измерения сосуд помещался в криоконтейнер с ПДМС (–75°С) между слоями сухого льда и охлаждался аналогично перво-

му измерению. Третье измерение проходило так же, но сосуд не перемещался по объему ПДМС во время охлаждения. Измерение нагрева замороженного сегмента проходило по окончании каждого из измерений без дополнительных процедур, путем погружения сосуда с подключенным термометром в контейнер с ПДМС комнатной температуры и интенсивного перемещения по его объему в течение трех минут, однако для третьего измерения сосуд нагревался в объеме ПДМС без перемешивания.

Во второй части эксперимента в криоконтейнер закладывали пакеты с сухим льдом по всему периметру, оставляя по центру свободное пространство, куда устанавливалась емкость с предварительно охлажденным ПДМС-5 и магнитным якорем на дне. Затем криоконтейнер помещался на магнитную мешалку со скоростью 800 об/мин. Для криоконсервации СКС на подложке с закрепленным термометром сопротивления опускался в емкость без дополнительного перемешивания. Для размораживания использовалась аналогичная схема с емкостью с ПДМС комнатной температуры.

Тестирование охлаждения и нагрева ПДМС. Проводили тестирование охлаждения ПДМС до рабочих температур разными способами (от +22 до –75°С) и определяли его оптимальный рабочий объем для этапа подготовки растворов. Охлаждение ПДМС проходило последовательно: для первого варианта две емкости на 250 и 500 мл с ПДМС устанавливалась в камере низкотемпературного морозильника; для второго варианта те же емкости охлаждались в криоконтейнере с частичным заполнением жидким азотом и фиксацией изменения температуры в режиме реального времени с помощью термометра; для третьего варианта емкость охлаждалась в криоконтейнере с заполнением сухим льдом до трети емкости с нахождением криоконтейнера при комнатной температуре. Проводили контроль температуры каждые 10 минут. Нагрев емкости ПДМС происходил без перемешивания при комнатной температуре.

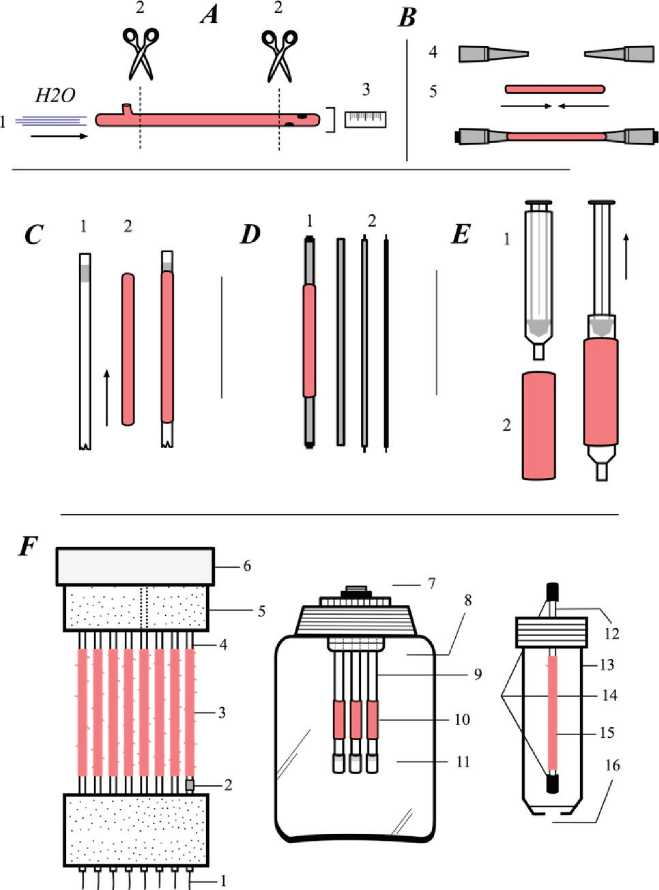

Моделирование рабочих камер и подложек для фиксации сосудов. Для подбора подложек с равномерной фиксацией сосудов разных типоразмеров рассмотрены следующие варианты: 1) стерильные одноразовые полые пластиковые подложки для сосудов с диаметром от 5–8 мм; 2) стерилизуемые силиконовые подложки для сосудов с диаметром 5 мм и менее; 3) две конусовидные подложки на концах сосуда с его растягиванием по длине для сосудов с диаметром 4 мм и менее; 4) пластиковые подложки на основе стерильных шприцов для сосудов диаметром более 1 см, в том числе для аорт.

После подбора подложек смоделированы три варианта рабочих камер для крепления и равномерной фиксации по всей длине разного количества СКС от одного или разных доноров для дальнейшей компоновки из доступных стерильных расходных материалов: 1) камера на 1 сосуд с вертикальным креплением на силиконовой подложке с использованием емкостей 50–100 мл с двумя портами на дне и в крышке; 2) камера на 3 сосуда с вертикальным креплением в емкости на 50 мл и последующей установкой в большую емкость на 500–1000 мл; 3) открытая камера для горизонтального крепления 10 и более сосудов на пластиковых подложках с использованием двух держателей со сквозными портами.

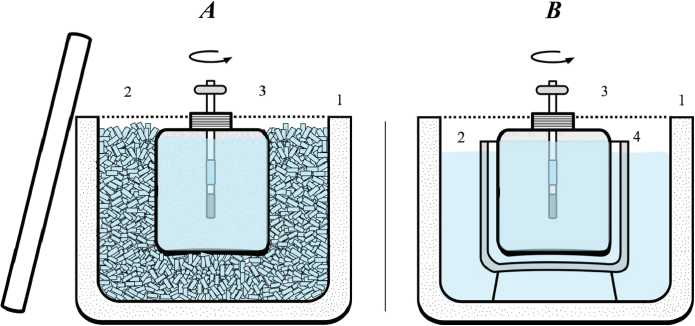

Моделирование схем криоконсервации и размораживания. Для реализации схем криоконсервации проведено моделирование трех вариантов теплоизоляции емкости с ПДМС или создания рабочих зон с минимальными перепадами температур и теплопритоками воздуха комнатной температуры: 1) мобильный короб из теплоизоляционного материала Cryogel-Z (AspenAerogels, США) (30х50х60 см; В/Ш/Г) с открывающейся передней стенкой и без задней стенки для размещения на металлической полке в камере низкотемпературного медицинского холодильника; 2) термоконтейнер с его охлаждением по контуру сухим льдом (от 3 кг на 1 л ПДМС) или жидким азотом с контролем за температурой; 3) обертывание емкости с охлажденным ПДМС теплоизоляционным материалом, обработанным спиртом или дополнительно стерилизованным.

По результатам исследований смоделировано несколько схем криоконсервации кровеносных сосудов для их последующей апробации:

-

1. Стационарная криоконсервация сосудов без стерильного ламинарного потока (криобанк). Рекомендуется использование рабочей зоны с теплоизоляцией и охлаждение в низкотемпературном медицинском холодильнике с вертикальным или горизонтальным погружением сосуда на любой из подложек в емкость с ПДМС в течение 1 минуты. Альтернативным вариантом является фиксация сосуда в емкости с небольшим количеством ПДМС на сосуд. Для криоконсервации сосудов в открытой камере на 10 сосудов помещали в контейнер с ПДМС (минимум 3 л) с теплоизоляцией.

-

2. Стационарная криоконсервация СКС в условиях стерильного ламинарного потока с использованием рабочих камер. Использовали криоконтейнер с жидким азотом или слоем сухого льда для теплоизоляции и охлаждения емкости с ПДМС. Для рабочих камер на 1 и 3 сосуда заполняли ПДМС в криоконтейнере, устанавливали в них крышки с сосудами и перемешивали с попеременно раскручиванием и закручиванием крышки для создания интенсивного перемешивания ПДМС в емкости.

-

3. Криоконсервация по «мобильной схеме» для обработки сосудов сразу после их изъятия. Использовали компактный криоконтейнер со слоем сухого льда и пластиковой емкостью с ПДМС-5. Криоконсервация проходила по стандартной схеме с погружением сосуда на подложке в емкость с ПДМС. В случае отсутствия сухого льда использовали емкость с жидким азотом и обязательным дополнительным слоем теплоизоляции во избежание переморажива-ния объема ПДМС.

Хранение криоконсервированных СКС осуществляли без ПДМС, так как ПДМС-5 может застывать в течение суток. При всех схемах рекомендуется использовать стерильные пакеты для упаковки кри-оконсервированных СКС, зафиксированных в камерах или без них.

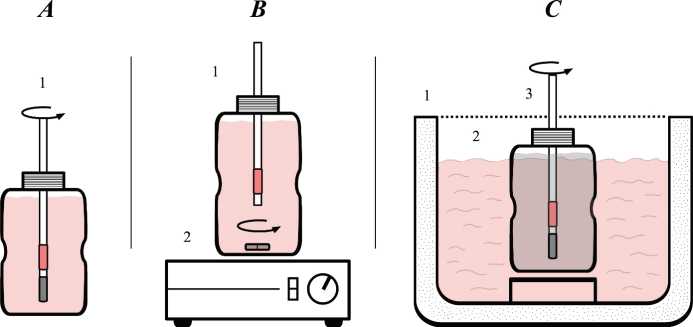

Использовали следующие схемы размораживания криосохраненных кровеносных сосудов: во-первых, размораживание в емкости с ПДМС комнатной температуры, подходящее для криоконсервации по мобильной схеме; во-вторых, стационарное размораживание в условиях ламинарного потока в водяной бане и с перемешиванием с использованием магнитного якоря на дне емкости с ПДМС. Для размораживания сосудов без стерилизации использовали фильтрованный объем ПДМС-5. Стерильный ПДМС-25 использовали для нагревания сосудов после их стерилизации.

Результаты стендовых испытаний процессов теплообмена. По результатам стендовых испытаний скорость охлаждения при размещении контейнера с ПДМС в камере морозильника составила 138°C/мин, а при использовании криоконтейнера с сухим льдом 155°C/мин, в обоих случаях криоконсервация проходила с перемещением СКС в объеме ПДМС со скоростью 150–200 об/мин или 800 об/мин без перемещения СКС, но с перемешиванием ПДМС в емкости при использовании магнитной мешалки. Скорость преодоления критической температуры для клеток с +20ºС до температуры, близкой к -40ºС, составила 15 сек (240ºС/мин) (таблица). Скорость нагрева в обоих случаях была идентична скорости охлаждения; при охлаждении и нагреве без перемешивания скорость значительно падала и составляла 32–37°C/ мин (общее время охлаждения 150 сек) (рис. 1). Изначальная температура раствора может снизить минимальную скорость охлаждения с 32 до 1,5°С/мин, как было показано в отдельном эксперименте ранее.

Результаты тестирования охлаждения и нагрева ПДМС. Натурный эксперимент по охлаждению объема ПДМС в емкости на 500 мл показал, что охлаждение ПДМС в морозильнике от +20 до –60°С занимает более 90 минут для объема 250 мл и 120 минут для объема 500 мл; охлаждение ПДМС в жидком азоте занимает менее 10 минут, но обязательно требует проверки материала емкости на устойчивость к сверхнизким температурам; охлаждение ПДМС в контейнере с сухим льдом может занимать 60 минут с погружением емкости в сухой лед на 30% от высоты и 50 минут с заполнением по горлышко и изначальной температурой раствора в +27°С. Если используется один и тот же объем ПДМС для криоконсервации и размораживания, то его нагрев удоб-

Возможные варианты скоростей охлаждения сосудов в ПДМС

|

Изначальная температура ПДМС (°С) |

Условия охлаждения |

Скорость перемешивания (оборотов/мин) |

Скорость охлаждения (°С/мин) |

|

+20 |

Морозильник |

б / перемешивания |

1,5°С/мин |

|

0 |

Морозильник |

б / перемешивания |

5–10°С/мин |

|

–70 |

Теплоизоляция, криоконтейнер |

б / перемешивания |

35°С/мин |

|

–70 |

Теплоизоляция, криоконтейнер |

50 об/сек мануально или 350 об/сек магнитного якоря |

90°С/мин |

|

–70 |

Теплоизоляция, криоконтейнер |

100 об/сек мануально или 350 об/сек магнитного якоря |

150°С/мин |

|

–70 |

Теплоизоляция, криоконтейнер |

200 об/сек мануально или 800 об/сек магнитного якоря |

300°С/мин |

|

–70 (-120) |

Жидкий азот по контуру |

200 об/сек мануально или 800 об/сек магнитного якоря |

400°С/мин и выше |

Рис. 1. Стендовые испытания скорости охлаждения и нагрева: 1 — охлаждение с размещением контейнера с ПДМС в морозильнике; 2 — охлаждение с размещением контейнера с ПДМС в криоконтейнере меж слоев сухого льда; 3 — охлаждение с размещением контейнера с ПДМС в криоконтейнере меж слоев сухого льда, но без перемешивания. Во всех трех схемах нагрев происходил при комнатной температуре в контейнере с ПДМС, в случае третьей схемы без перемешивания

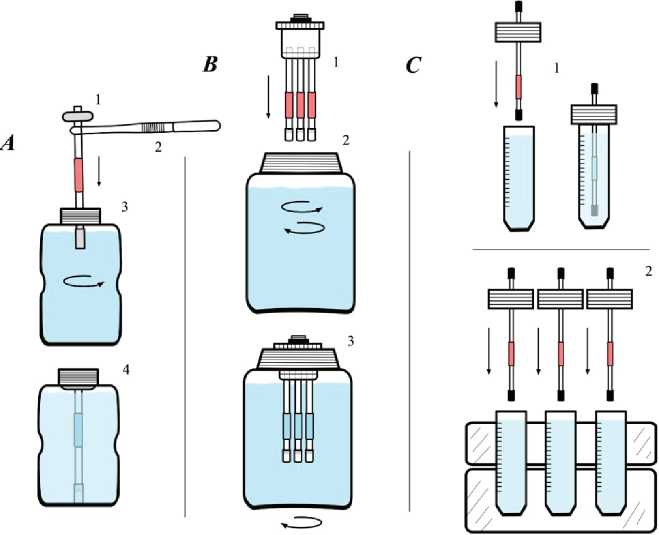

Рис. 2. Результаты моделирования рабочих камер и подложек для фиксации:

A. Подготовка сосуда к фиксации на подложке: промывание (1), измерение (3), отсечение бифуркаций и пораженных участков (2). B. Фиксация сосуда (5) на двух наконечниках (4). C. Фиксация сосуда (2) на пластиковой подложке (1). D. Силиконовые подложки (1), в т.ч. с дополнительным проволочным каркасом (2). E. Фиксация крупного сосуда (2) на подложке в виде стерильного шприца (1). F. Камеры для фиксации сосудов. Камера на 10 сосудов: 1 — проволочные направляющие для вставки в порты; 2 — ярлык с информацией о сосуде; 3 — сосуд; 4 — пластиковая подложка; 5 — держатель (пенопласт); 6 — крышка. Камера на 3 сосуда: 7 — порт вакуумизации; 8 — крышка и промежуточная емкость; 9 — подложки (силикон); 10 — сосуд; 11 — заслонки для блокировки сосудов. Камера на 1 сосуд: 12 — подложка (силикон); 13 — пробирка (50 мл);

14 — заслонки для блокировки; 15 — сосуд; 16 — порт вакуумизации

нее осуществлять в водяной бане с применением магнитной мешалки, в ином случае без перемешивания ПДМС нагревается до +20°С при комнатной температуре за 150 минут.

Результаты моделирования рабочих камер и подложек для фиксации. Выбранные для протокола криоконсервации подложки обеспечивают широкие возможности по подбору для каждого отдельного типоразмера сосудистого биопротеза, более того, существует техническая возможность подобрать подложку из того или иного материала под любой существующий диаметр сосуда, как человека, так и лабораторных животных. Однако использование подложек с их фиксацией в камерах для криоконсервации накладывает ряд ограничений по их размеру, существуют сложности с обработкой сосуда длиной более 20 см и диаметром меньше 1 мм. Однако альтернативные и доступные варианты равномерной фиксации сосудов при криоконсервации труднодостижимы.

Во время самостоятельного создания опытных образцов камер рекомендуется использовать специально подготовленные стерильные пробирки (50 мл, 30x115 мм, Corning, США) для индивидуальных камер; 500 мл емкости от системы для вакуумной стерилизующей фильтрации растворов (93x93x121 мм; Rapid-FilterMax, ТРР, Швейцария) и стерильные пластиковые емкости на 50 мл с крышкой (38x63 мм) для камеры для вертикального крепления трех сосудов; два пенопластовых держателя для пробирок (100х100 мм) и двух пластиковых крышек для создания открытой камеры для горизонтального крепления 10 и более сосудов. После создания портов и герметизации все камеры необходимо стерилизовать.

При реализации трех вариантов рабочих камер из стерильных расходных материалов (рис. 2) обе-

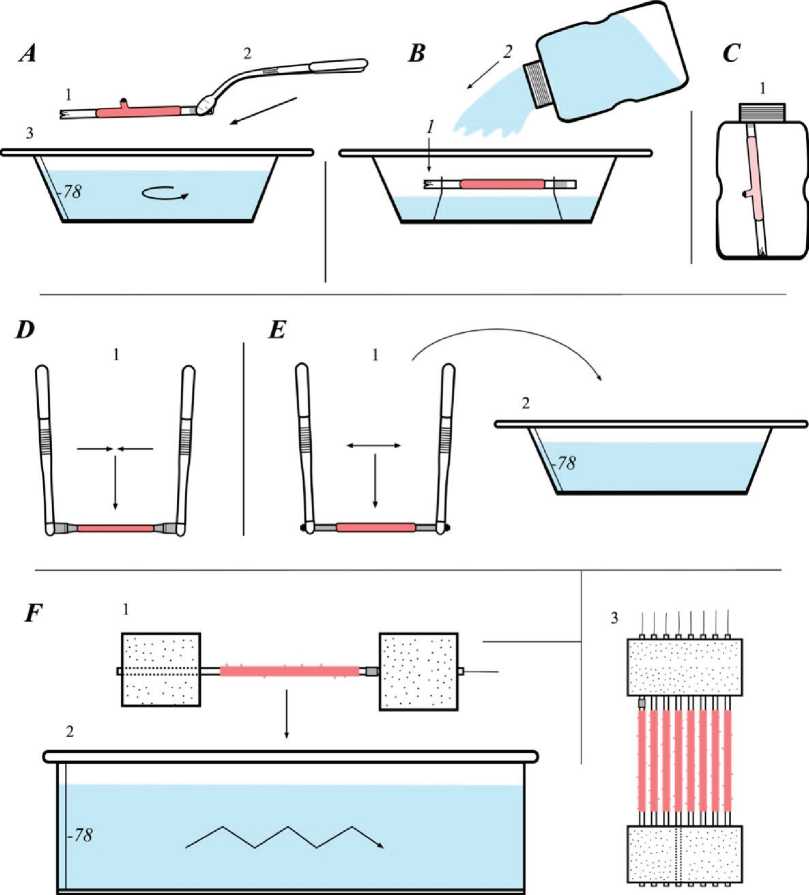

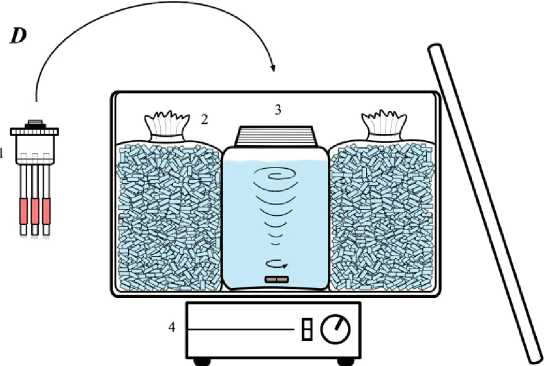

Рис. 3. Результаты моделирования стационарной криоконсервации сосудов в т.н. «грязных» помещениях:

A. Погружение сосуда на пластиковой подложке (1) в емкость с ПДМС (3) под контролем пинцета (2). B. Криоконсервация сосуда на подложке (1), зафиксированного на дне емкости с ПДМС, путем заливания дополнительного объема ПДМС сверху (2). C. Хранение сосуда на подложке в пустой емкости (1) без контакта со стенками. D-Е. Погружение сосуда на двух наконечниках (D-1) или на силиконовой подложке (E-1) в емкость с ПДМС (2). F. Погружение открытой камеры на 10 сосудов (1) в емкость с ПДМС (2); вид на камеру сверху (3)

спечивается достаточное удобство, скорость и безопасность криоконсервации и размораживания с возможностью обработки до 10 сосудов единовременно, в том числе с использованием магнитной мешалки с якорем на дне для интенсификации процессов теплообмена. Безопасность обработки достигается за счет равномерного крепления сосудов на подложках без создания дополнительных нагрузок на коллагеновые волокна. После охлаждения в камерах по стационарной или «мобильной» схеме, не вынимая сосудов, их можно стерилизовать с вакуумизацией, размораживать, децеллюляризировать и хранить в морозильнике.

Результаты моделирования схем криоконсервации и размораживания. Рабочая зона с теплоизоляцией необходима согласно натурному эксперименту, общий нагрев камеры низкотемпературного морозильника неизбежно происходит при криоконсервации более одного сосуда и приводит к тому, что замороженный сосуд хранится в неоптимальных температурных условиях: так, температура камеры может подниматься до –40°С и опускаться до необходимых –80°С в течение более чем 5 часов, например морозильников Snijders и Sanyo. Что же касается влияния непосредственно на процесс криоконсервации, то ПДМС в изолированном контейнере или с фиксацией в камере не успевает нагреться более чем на 5°С при криоконсервации 1 сосуда, что делает использование изоляционного короба излишним, однако при комплексной обработке должен соблюдаться жесткий контроль за температурой. После проведенной криоконсервации в коробе можно хранить сосуды без риска теплопритоков при открытии камеры, а также использовать его для транспортировки с помещением в контейнер, в этом случае при должной герметизации температура будет держаться на одном уровне в течение нескольких часов. При использовании второй рабочей зоны с контурным охлаждением жидким азотом в условиях ламинарного потока необходимо следить, чтобы температу-

Рис. 4. Результаты моделирования стационарной криоконсервации сосудов в т.н. «чистых» помещениях:

A. Погружение сосуда на пластиковой подложке со стопором (1) в емкость с ПДМС (3) под контролем пинцета (2) с дальнейшим перемешиванием. B. Криоконсервация в камере на 3 сосуда: крышка с сосудами на подложке (1) устанавливается в емкость с ПДМС и перемешивается путем закручивания и раскручивания; во втором варианте вся емкость встряхивается (3) вручную. C. Погружение сосудов на силиконовых подложках, закрепленных на крышках в емкости с ПДМС (50 мл); в случае одной емкости (1) и трех с теплоизоляцией (2). D. Криоконсервация в камере на 3 сосуда (1) с теплоизоляцией, сухим льдом в пакетах (2), емкостью с магнитным якорем на дне (3) и магнитной мешалкой (4)

ра ПДМС не падала ниже –100°С и не поднималась выше –70°С, а также использовать заведомо больший объем ПДМС. Помимо этого, учитывая высокую термическую стабильность ПДМС, вариант ограниченной теплоизоляции лишь одной емкости с ПДМС для размещения в ламинарном шкафу может быть наиболее удобным для реализации на практике.

Обсуждение. Натурный эксперимент по тестированию скорости охлаждения и нагрева кровеносных сосудов в ПДМС показал возможность достижения больших скоростей снижения температуры, в особенности с учетом того, что во время стендовых испытаний термопара показывала изменение температуры не между слоями сосуда, а в его просвете с прямым контактом с подложкой и внутренней стенкой сосуда с наличием воздушного слоя по бокам термопары;

таким образом, фактическое время охлаждения биоткани было меньше. При этом проведение теплоизоляции контейнера позволяет оператору гибко регулировать скорость снижения или подъема температуры в зависимости от протокола криоконсервации, что было показано на стендовых испытаниях, интенсификация же теплообмена достигается за счет машинного или ручного динамического распределения ПДМС по контейнеру. Более того, в случае использования кровеносных сосудов меньшего диаметра, за счет меньшей толщины их стенок и общего объема биоткани, скорость их криоконсервации и размораживания будет достоверно выше.

Эффективное использование ПДМС с учетом описанных данных, а также высокая скорость криоконсервации могут быть труднодостижимы без при-

Рис. 5. Криоконсервация сосудов в т.н. «грязных» помещениях по мобильной схеме:

А. Криоконтейнер (1), слой сухого льда (2), емкость с ПДМС (3) и сосуд на подложке внутри нее с вращением по малому радиусу. В. Криоконтейнер (1), жидкий азот (2), теплоизоляция (4), емкость с ПДМС (3) и сосуд на подложке внутри нее.

Рис. 6. Варианты размораживания сосудов:

A. Ручное размораживание сосуда на пластиковой подложке в емкости с ПДМС комнатной температуры. B. Автоматическое размораживание сосуда на пластиковой подложке в емкости с ПДМС, установленной на магнитной мешалке.

C. Ручное размораживание сосуда на пластиковой подложке в емкости с ПДМС и с дополнительным контурным нагревом горячей водой в контейнере или на водяной бане

менения собранных камер и подложек. Так, созданные для упрощения процедуры криоконсервации камеры для фиксации кровеносных сосудов позволяют оптимизировать временные затраты и являются более удобными в сравнении с пакетами для консервации (которые часто доступны только для замораживания крови) и банками из-под сред. Такие камеры в трех вариациях дают возможность донорские сосуды в виде артерий и вен с широким диапазоном внутренних диаметров-типоразмеров, в частности, за счёт использования схем фиксации оригинальной конструкции. Все камеры доступны для дополнительной стерилизации и могут использоваться для последующего хранения криоконсервированных кровеносных сосудов при температуре –80°С с дополнительной упаковкой в самозапаивающиеся пакеты с маркировкой.

Стационарная криоконсервация СКС со стерильным ламинарным потоком позволяет обрабатывать сегменты кровеносных сосудов в условиях наибольшей безопасности, она может быть применена в случае криоконсервации СКС после стерилизации (в т.ч. радиационной), а также если будет проводиться их химическая стерилизация до или после криоконсервации без транспортировки в другие помещения. Основным же приложением данной схемы является проведение последующей обработки размороженных кровеносных сосудов по протоколам тканевой инженерии в том же помещении, в частности для их использования в качестве тканеспецифичных матриксов. Стационарная криоконсервация СКС без стерильного ламинарного потока без использования камер может быть использована для случаев, когда криосохраненные кровеносные сосуды будут подвергаться радиационной стерилизации при сверхнизких температурах, в этом случае проведение криоконсервации в условиях ламинарного потока является избыточным, она также применима в случаях использования криосохраненной сосудистой ткани исключительно в научных целях без проведения трансплантации в том или ином виде. Подобная схема может быть реализована в полной мере и в стерильных помещениях при наличии там низкотемпературного морозильника. В этом случае для дополнительной безопасности полки морозильника следует проложить стерильными салфетками во избежание попадания на них ПДМС. Криоконсервация по так называемой «мобильной схеме» для обработки сосудов сразу после их изъятия с проведением всех операций непосредственно в секционном зале патанатомического отделения или в полевых условиях полностью аналогична стационарной схеме в нестерильных помещениях относительно применимости, с той лишь разницей, что ее использование положительно сказывается на конечном состоянии СКС за счет экономии времени и минимизации рисков развития тепловой ишемии. Она также удобна в случае необходимости транспортировки СКС после криоконсервации на значительные расстояния для их радиационной стерилизации.

В итоге смоделированные схемы криоконсервации сосудов, а именно стационарная схема без стерильного ламинарного потока (рис. 3), стационарная схема со стерильным ламинарным потоком (рис. 4), мобильная схема (рис. 5), а также схемы размораживания (рис. 6) учитывают большинство особенностей проведения криоконсервации в ПДМС и опыт предыдущих экспериментальных работ, а также позволяют создать на их основе протокол криоконсервации от 1 до 10 и более сосудов всех основных типоразмеров как сразу после изъятия, так и после транспортировки в лабораторию, с варьированием скорости охлаждения от 1,5 до 300°С/мин, использованием жидкого азота, сухого льда и конвенционного охлаждения в морозильниках.

Заключение. Таким образом, разработан протокол комплексной криоконсервации кровеносных сосудов для создания тканеспецифичных матриксов, что при криоконсервации и размораживании сосудистой ткани в полидиметилсилоксане не приводит к ее растрескиванию, расслаиванию и обширному цитолизу. Полученные результаты необходимо учитывать при дальнейшем проведении доклинических испытаний на лабораторных животных.

Список литературы Разработка протокола комплексной криоконсервации кровеносных сосудов для создания тканеспецифичных матриксов

- Manuchehrabadi N, Gao Z, Zhang J, et al. Improved tissue cryopreservation using inductive heating of magnetic nanoparticles. Science Translational Medicine 2017; 9 (379): eaah4586

- Zhao XT, Su YL, Li YF, et al. Engineering amphiphilic membrane surfaces based on PEO and PDMS segments for improved antifouling performances. Journal of Membrane Science 2014; 450: 111-123

- Lim HM. Use of decellularized cryopreserved allografts during single ventricle reconstruction results in lower HLA sensitization than standard allograft. The Journal of Heart and Lung Transplantation 2017; 36 (4): 77-78

- Jang TH, Park SC, Yang JH, et al. Cryopreservation and its clinical applications. Integrative Medicine Research 2017; 6 (1): 12-18

- Лаук-Дубицкий С. E., Астрелина ТА. и др. Новый метод комплексной криоконсер-вации и гама-стерилизации сосудистых аллографтов человека для нужд тканевой инженерии. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (4): 624-632

- Брумберг В.А., Лаук-Дубицкий С. Е., Астрелина ТА. и др. Анализ получения децеллюляризированных матриксов и их применения в сердечно-сосудистой хирургии (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (4): 617-618

- Лаук-Дубицкий С. E., Астрелина ТА. и др. Оценка применения полидиметилсилок-сана низкой вязкости для криоконсервации и радиационной стерилизации сосудистых аллографтов человека. Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (4): 662-670

- Лаук-Дубицкий С. E., Астрелина ТА. и др. Экстренная мобильная криоконсервация сосудистых алло-трансплантатов. Медицина экстремальных ситуаций 2017; 2 (60): 181-186

- Lauk-Dubitsky SE, Astrelina ТА, et al. Novel method of preliminary cryopreservation of human cadaveric vascular allografts for safety radiation sterilization. In: Book of abstracts of Fifth international conference in radiation and application in various fields of research. Montenegro, 2017; p. 326

- Lauk-Dubitsky SE, Astrelina ТА, et al. Polydimethylsiloxane-based coolant for cryopreservation and radiation sterilization of human cadaveric vascular allografts for further transplantation. Health Physics Radiation Safety Journal 2017; 113(1): 24-25.