Разработка региональной стратегии: новые подходы и критерии

Автор: Ильичева Людмила Ефимовна, Лапин Андрей Викторович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Экспертиза

Статья в выпуске: 5, 2019 года.

Бесплатный доступ

В работе приводится обоснование возможности применения концепции сбалансированной системы показателей, используемой в настоящее время бизнес-компаниями, для повышения эффективности регионального социально-экономического развития. Формируется стратегия, согласно которой все региональные и муниципальные цели и задачи приводятся в стратегическое соответствие с главной стратегической целью (миссией) развития региона на основе целевого видения, определяемого политической миссией развития России, нацеленной на повышение качества жизни населения. Ключевым фактором предложенного подхода является его универсальный характер, позволяющий при формировании стратегии развития конкретного региона одновременно учесть имеющиеся региональные особенности.

Стратегия социально-экономического развития, сбалансированная система показателей, миссия государства, ключевые потребительские ценности, целевое состояние, стратегическая карта

Короткий адрес: https://sciup.org/170171033

IDR: 170171033 | DOI: 10.31171/vlast.v27i5.6723

Текст научной статьи Разработка региональной стратегии: новые подходы и критерии

С огласно результатам последних социологических исследований, у населения России в последние несколько лет особенно большое беспокойство вызывают такие вопросы, как бедность, обнищание семей, повышение цен, угроза безработицы, недоступность и низкое качество многих видов медицинских услуг, глубокое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов и т.д. [Двадцать пять лет… 2018: 57-79]. Как следствие, в обществе начинает доминировать устойчивый запрос на изменение социально-экономического курса страны, на повышение уровня жизни населения, увеличение финансирования социальной сферы, обеспечение справедливости в вопросах распределения материальных и иных благ, равенство всех групп и слоев общества перед законом, на существенное ослабление социального неравенства и повышение качества образовательных и медицинских услуг 1 .

Те же социологические исследования показывают, что недовольство большинства людей относится не к идеям, лежащим в основе действующей политики, а к способам реализации этих идей [Козырева, Смирнов 2019: 21].

Реагируя на этот тревожный запрос со стороны общества, В.В. Путин предложил реализовать пакет программ, направленных на осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России2, базовым требованием которого является смещение акцентов современного развития страны к задаче повышения благосостояния населения, что на реги- ональном уровне означает необходимость переформатирования региональной политики под лозунгом повышения качества жизни населения региона.

Реализация обновленной стратегии президента России невозможна без повышения эффективности системы стратегического планирования на федеральном и региональном уровнях, однако на практике при имплементации положений этой стратегии в жизнь исполнительная власть в регионах сразу же столкнулась с системной проблемой, заключающейся в том, что региональные стратегии, разрабатываемые по действующим методическим рекомендациям 1 , устаревают раньше, чем их утверждает соответствующий орган исполнительной власти. Из этого следует вывод, что реальное, а не имитационное стратегическое планирование на среднесрочный период, не говоря уже о долгосрочном, по сути в регионах отсутствует, а управляющие воздействия осуществляются региональной властью в режиме ручного управления, что, как известно, провоцирует появление целого ряда неблагоприятных факторов, в т.ч. коррупционных явлений.

Добавим к этому, что в Российской Федерации в настоящее время действует более 30 федеральных стратегий в различных отраслях экономики, число различных собственных стратегий, концепций развития и иных стратегических документов в ряде регионов достигает 20–30 и более, что порождает управленческую неразбериху и отсутствие системной работы по региональному развитию.

Кроме того, как национальные, так и региональные программы и проекты предполагается реализовывать посредством их «погружения» в десятки ранее запущенных региональных государственных программ, скроенных под другие приоритеты и имеющих показатели и индикаторы, отличные от национальных критериев. Вследствие всех этих факторов региональное государственное управление становится чрезвычайно запутанным и неэффективным.

Сложившаяся в настоящее время в России система регионального и муниципального управления социально-экономическим развитием начинает входить в противоречие с современными требованиями, связанными с необходимостью перевода системы государственного управления на принципы цифровой экономики. Существуют серьезные риски того, что цифровизация ныне действующих неэффективных политических и экономических процессов может привести к их «закрепощению» и, как следствие, значимому снижению способности российской экономики динамично реагировать на угрозы, вызовы и другие возможные изменения политической и экономической ситуации.

Недостаток системности при решении задач регионального государственного управления, а также отсутствие апробированной методологии регионального стратегического планирования, которая позволила бы встроить огромное число разновекторных задач, решаемых в регионах, в сбалансированную систему регионального государственного управления, усугубляют сложную ситуацию в регионах, на которую еще накладывается общий недостаточный уровень квалификации и компетентности региональных и муниципальных чиновников, которые часто не в состоянии четко идентифицировать ключевые проблемы и сформировать адекватные политические решения, направленные на достижение региональных целей и задач с учетом федеральных приоритетов и региональных общественных ценностей.

В совокупности это приводит к тому, что действующие региональные стратегии и мероприятия по их реализации в основном не синхронизированы между собой по срокам, ресурсам, мероприятиям и ожидаемым результатам.

Сегодня в регионах сложилась парадоксальная ситуация: из федерального центра в регионы поступает огромное число поручений и указаний, обусловливающих достижение сотен и тысяч показателей и индикаторов (во многом формальных и не учитывающих региональную специфику), выполнение которых усложняется еще и необходимостью решения текущих, чисто региональных проблем, поэтому у региональных руководителей просто физически не хватает времени для вдумчивого определения приоритетных направлений и выстраивания системной работы по повышению эффективности регионального государственного управления.

В этих условиях, как это понимают авторы, логика совершенствования процессов регионального государственного управления диктует развитие по следующим направлениям.

-

1. Так как действующий сложный и длительный процесс формирования и утверждения стратегии социально-экономического развития региона приводит к утрате ее актуальности, альтернативой может стать переход от излишне детализированного формата региональных стратегий к стратегии, имеющей статус «региональной доктрины», которая лишь закрепляет региональную систему стратегических целей и задач и переносит вопросы конкретной реализации в другие документы, производные от региональной стратегии.

-

2. Огромный массив директивных региональных показателей и индикаторов целесообразно было бы переформатировать в региональную систему стратегических целей и задач, построенных по иерархическому признаку:

-

– на вершине пирамиды регионального управления – разумно ограниченное число интегральных показателей, которые администрируются на уровне высших региональных руководителей;

– путем декомпозиции интегральных показателей высшего регионального уровня в показатели более низшего порядка устанавливаются показатели для различных нижних уровней регионального управления, которые администрируются уже руководителями соответствующих уровней региональной власти.

-

3. Весь процесс регионального социально-экономического развития целесообразно представить в виде двух взаимодействующих и взаимозависимых процессов:

-

– текущее рутинное социально-экономическое развитие региона в направлении ГСЦР (миссии региона) «Повышение качества жизни населения региона»;

– развитие по направлениям выполнения национальных проектов и важнейших региональных проектов, нацеленных на «решительные прорывы», т.е. на значимые успехи, на которых должно быть сфокусировано внимание региональной власти, бизнеса и общества, сконцентрированы инвестиции и по которым должны разрабатываться специальные программные мероприятия, направленные на устранение существующего разрыва с образом будущего региона.

Для встраивания национальных проектов и важнейших региональных проектов в региональную стратегию предлагается применить современный подход, основанный на реализации политики так называемых целевых миссий [Mazzucato 2014], где под целевой миссией понимается предназначение, или единая стратегическая цель, которой должен соответствовать пакет взаимоувязанных проектов и программ, направленных на удовлетворение важнейших потребностей населения региона и противодействие региона стоящим перед ним значимым вызовам. Реализация таких целевых миссий, как, например, проведение реновации жилья в мегаполисе, создание региональной транспортно-логистической системы как части транспортно-логистической инфраструктуры страны или осуществление «мусорной реформы», требует серьезных инвестиций как частных, так и государственных структур, поэтому реализация таких целевых миссий должна осуществляться по отдельным программным мероприятиям, но в составе общей стратегии регионального развития.

Сигналом о переходе системы государственного управления именно к такому подходу явилось утверждение перечня показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 1 , которым в качестве главного интегрального показателя установлен показатель «Уровень доверия к власти (президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам – руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)», администрируемый Администрацией Президента Российской Федерации. Остальные же 14 показателей из перечня (число высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики; численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики и др.) являются по сути составляющими интегрального показателя, улучшение которых находится в прямой связи с улучшением интегрального показателя «Уровень доверия к власти». Соответственно, эти 14 показателей администрируются уже не Администрацией Президента Российской Федерации, а Правительством Российской Федерации.

Решение задачи совершенствования системы государственного управления, базирующееся на предложенных нами подходах, по нашему мнению, следует начинать с разработки концепции новой модели государственного управления – формирования региональной стратегии в виде «региональной доктрины» и разработки региональной системы стратегических целей и задач, построенной по иерархическому признаку.

В процессе исследования новых подходов к формированию региональных стратегий в ракурсе стратегических целей и задач социально-экономического развития России авторы обратили внимание на широко известную в бизнес-планировании концепцию формирования стратегии компании с использованием сбалансированной системы показателей, разработчики которой успешно применили ее в крупнейших компаниях США для повышения эффективности результатов их деятельности [Каплан, Нортон 2003; 2005].

Нами была выдвинута гипотеза, что данная концепция может быть адаптирована к стратегическому планированию в регионе. Косвенно эта возможность подтверждается Р. Капланом и Д. Нортоном, применившими подход с использованием системы сбалансированных показателей для повышения эффективности деятельности Управления экономического развития Министерства торговли США (федеральный уровень) [Каплан, Нортон 2005: 442] и департамента образования графства Фултон (муниципальный уровень) [Каплан , Нортон 2005: 450].

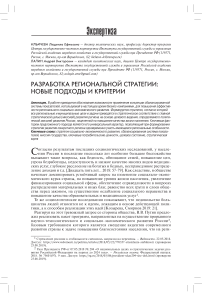

С учетом этого концептуальной основой нового подхода к формированию региональной стратегии представляется процесс осмысленного перевода федеральной миссии в ГЦСР (миссию региона) и дальнейшего ее преобразования путем последовательной декомпозиции в систему четко поставленных целей и задач, а также показателей и индикаторов, определяющих новое целевое состояние региона, которого необходимо достичь для того, чтобы соответствовать образу запланированного будущего.

Модель такой последовательной декомпозиции ГСЦР (миссии региона) в программные мероприятия по ее достижению приведена на рис. 1.

Рисунок 1. Модель декомпозиции ГСЦР (миссии региона) в программные мероприятия по ее достижению

Согласно представленной модели, на уровне формулирования ГСЦР (миссии региона) и описания нового целевого состояния региона будет осуществляться взаимная увязка различных задач, которые должны быть реализованы в рамках десятков региональных стратегий и государственных программ. В этом смысле ГСЦР (миссия региона) будет являться «точкой сборки» политических, экономических, социальных и общественных интересов различных групп, сбалансированных в формате программных мероприятий по срокам, ресурсам и ожидаемым результатам.

В этом случае новое целевое состояние региона можно будет представить в виде матрицы, состоящей из множества взаимосвязанных и взаимодействующих социально-экономических сегментов, каждый из которых имеет свою цель, задачу и программные мероприятия по достижению запланированных для данного сегмента показателей и индикаторов, причем эти показатели могут иметь как количественное, так и качественное содержание. Главной особенностью представленной модели является то, что каждый социально-экономический сегмент региона должен находиться в стратегическом соответствии с утвержденной ГСЦР (миссией региона).

Отличительной чертой предлагаемого процесса декомпозиции ГСЦР (миссии региона) и формирования стратегии социально-экономического развития региона является необходимость адекватно определить образ целевого состояния региона в планируемом будущем, причем описать это будущее нужно будет в ограниченном числе интегральных показателей и индикаторов, которые должны быть сбалансированы, с одной стороны, с краткосрочными целями, связанными с текущим повышением реальных доходов населения региона, с другой – с долгосрочными целями устойчивого роста качества жизни населения или качества той среды жизни, в которой живет население региона.

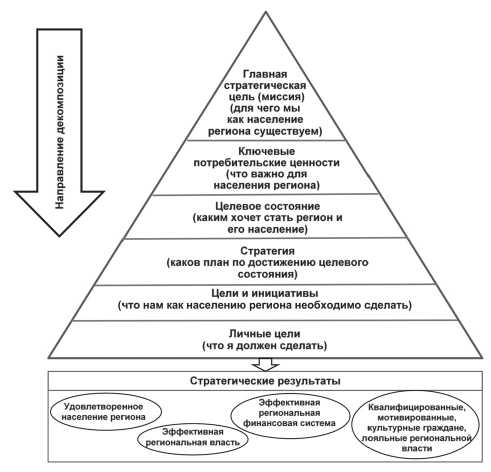

Суть предлагаемой модели формирования стратегии регионального развития состоит в том, что сбалансированная система показателей (далее – ССП) содержит 4 составляющие, которые представляют собой стратегически важные сферы деятельности, определяющие состояние региона: 1) население региона; 2) региональные финансы; 3) процессы развития региона; 4) развитие жителей региона как личностей, как граждан страны. Между этими составляющими существует четкая причинно-следственная связь, т.к. все они должны быть в стратегическом соответствии и способствовать реализации единой стратегии развития региона, в своем пределе имеющей цель достижения ГСЦР (миссии региона) «Повышение качества жизни населения региона» (см. табл. 1).

Процесс декомпозиции ГСЦР (миссии региона) или целевой миссии по отдельному стратегическому направлению к конкретным задачам, стоящим перед руководством региона, предполагает логическую последовательность шагов от миссии «Повышение качества жизни населения региона», находящейся на вершине системы стратегического планирования, до нижних уровней регионального стратегического планирования, т.е.:

– до конкретных региональных программ и проектов, составляющих фундамент эффективного развития региона;

– до показателей и индикаторов, которыми характеризуются результаты выполнения национальных и региональных программ и проектов;

– до государственных служащих региональных органов исполнительной власти, для которых устанавливается персональная ответственность за выполнение контрольных показателей и индикаторов социально-экономического развития региона по закрепленному направлению.

Визуальное представление причинно-следственных связей между элементами стратегии развития региона отображается в так называемой стратегической карте региона, которая детализирует систему показателей, иллюстрируя динамику стратегического развития и делая более четким фокус на основные направления.

Пример стратегической карты региона представлен на рис. 2 (на рисунке указаны только цели верхнего уровня декомпозиции ГСЦР (миссии региона).

Совокупность представленных на стратегической карте региона целей и задач по всем составляющим ССП образует региональную стратегию социально-экономического развития в виде «региональной доктрины», закрепляющей систему долгосрочных и краткосрочных целей, ключевых направлений, показателей и индикаторов социально-экономического развития, а также определяющей только перечень программных мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие региона. При этом вся детализация программных мероприятий выводится из региональной стратегии и переводится в государственные программы, действующие в регионе.

При этом историю формирования и реализации каждого из социально-экономических сегментов региональной стратегии предполагается учитывать в соответствующем региональном реестре, в котором также будут храниться оцифрованные запланированные результаты реализации программных мероприятий, направленных на достижение ГСЦР (миссии региона). Можно сказать, что региональный реестр будет являться неким каркасом будущей цифровой модели региона. В региональных министерствах и ведомствах могут существовать свои реестры ССП, но все они должны сводиться в общий региональный реестр.

|

I 3 с 5 1 |

2 £ и ° 5 5 2 * |

Л if |

р 5 F 2 и 5 >1 g- |

с |

1 |

Й = И m 01 X О X | I^ii х " 2 5 S § X § l! з | к Ь 3 - " 8 S 1 PJ 2 2 Я 2 2 м ^ |S |

С S if 2" 2 р. Г! | = |

1 |

1 3 1 ^■8 s S ^ 3 |

is 5 II Сё 1 |

1 |

||||||

|

с |

8 S В 5 li И | S S s = -5 а | §«■ m 1 |

||||||||||||||||

|

1 1 i 3 « ^ 5 2 Й ® Ё'5 $ -в ° 5 8 5 «58 si1 fi и |

|||||||||||||||||

|

5 |

11 Л! и 5 Я 5 8 ii 0 CQ 8. |

||||||||||||||||

|

11 s с Is |

- |

^5 |

- |

00 |

2 |

2 |

|||||||||||

Стратегия обеспечения роста реальных доходов населения Региона

НАСЕЛЕНИЕ РЕГИОНА

«Повысить реальные доходы населения региона»

Главная стратегическая цель^ (миссия) «Повышение качества >^>кизни населения региона»^/*

Стратегия повышения качества среды жизни населения Региона

«Повысить качество среды жизни населения региона»

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА КА ЧЕСТВОМ ЖИЗНИ

Сбалансированный региональный бюджет

Высокий объем инвестиций в Региона

Эффективное использование средств регионального бюджета

Эффективное использование имеющихся региональных активов

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

«Увеличить объем поступлений денежных средств в региональный бюджет»

«Снизить издержки региональной

__ финансовой системы» _^*

Разумная региональная политика в законодательной и нормативно-правовой сфере

Привлекательный имидж региона

Высококачественные продукты/ услуги для населения региона

Высокий уровень доверия населения региона к власти

Человеко-ориентированная система регионального государственного управления

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

«Повысить эффективность процессов производства и предоставления населению региона продуктов/услуг»

«Повысить эффективность процессов создания новых, в том числе, инновационных продуктов/услуг»

«Повысить качество внутренних и внешних отношений региональных акторов»

«Повысить качество регионального государственного управления»

СОЗДАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ

Стратегические группы профессий

Стратегический портфель ИТ

Программные мероприятия

СОЗДАНИЕ СОСТОЯНИЯ ГОТОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ, МОТИВИРОВАННЫЙ, КУЛЬТУРНЫЙ ГРАЖДАНИН, ЛОЯЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

РАЗВИТИЕ

ЛИЧНОСТИ

<Повысить эффективность управления развитием человеческого капитала»

«Повысить эффективность управления развитием информационного капитала»

«Повысить эффективность управления развитием духовно-нравственного капиталах

Рисунок 2. Пример стратегической карты региона

Общий региональный реестр с описанием ГСЦР (миссии региона), ценностей и целевого состояния региона, которого необходимо достигнуть, а также стратегическую карту региона предполагается сделать информационно доступными для населения региона, т.к. население России в настоящее время очень беспокоит возросшая неопределенность, характеризующаяся неясностью настоящего и непредсказуемостью будущего, недостатком знаний о текущих событиях и условиях, в которых будет протекать их деятельность, низкой степенью предсказуемости, предвидения этих условий, неясностью будущих возможностей [Козырева, Смирнов 2019: 22]. В этих условиях действия региональной власти по раскрытию информации о мероприятиях, направленных на реализацию региональной стратегии, будут выглядеть совершенно открытыми, понятными каждому жителю, что, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня доверия, лояльности населения региона к этой власти.

Более того, публичный характер процесса декомпозиции ГСЦР (миссии региона) и последующей разработки и реализации плана необходимых программных мероприятий позволит и региональной власти, и населению понять, насколько поведение конкретного чиновника, предпринимателя, каждого гражданина соответствует целям и задачам, поставленным руководством страны и региона.

Важные изменения должны произойти в системе распределения ответственности работников региональных органов исполнительной власти за результаты своего труда. Если раньше ответственность фокусировалась на внутренних процессах в рамках должностных инструкций, то в новых условиях ответственность будет расширена до рамок компетенции, внутри которой работник обязан проявлять творчество и креативность, а фокус компетенции должен быть направлен на удовлетворение потребностей населения региона и достижение стратегических целей в границах закрепленного за чиновником направления.

Следует сказать, что внедрение системы формирования стратегии развития региона с использованием ССП не потребует коренной ломки существующей системы регионального государственного управления, т.к. на первом этапе после разработки пакета показателей, соответствующих новой стратегии раз- вития региона, эти показатели можно установить для работников госорганов как справочные, с тем чтобы превращать их в контрольные показатели по мере осознанной необходимости.

Представленная модель формирования региональной стратегии может подстраиваться под условия конкретного региона, поскольку ГСЦР (миссию региона), ключевые ценности и образ нового целевого состояния каждый регион будет выбирать для себя индивидуально.

При выполнении декомпозиции ГСЦР (миссии региона) важно понимать, что миссия региона формулируется на долгосрочную перспективу, а целевое состояние региона может измениться вследствие событий в международной политической обстановке (например, введение санкций, угроза войны и т.д.), форс-мажорных обстоятельств, внедрения новых технологий и инноваций или возникновения иных значимых вызовов и угроз. Следовательно, стратегия развития региона подлежит регулярному (1 раз в 1–2 года) уточнению при долгосрочном сохранении ГСЦР (миссии региона). В этой связи перевод стратегии социально-экономического развития региона в статус региональной доктрины будет способствовать упрощению процесса ее пересмотра на основании объективных причин, т.к. уточнению будет подлежать только система целей, задач, показателей и индикаторов, а последующая детализация изменений в программных мероприятиях, «погруженных» в государственные программы, будет уже осуществляться в установленном плановом порядке.

И наконец, для обеспечения неразрывности пространственного развития страны положительной стороной указанного подхода является возможность «погрузить» региональные реестры показателей и индикаторов социально-экономического развития региона в цифровую платформу национальной системы государственного управления, которая в настоящее время активно разрабатывается.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-011-31489\19 «Политический анализ региональных стратегий в ракурсе целей и задач социальноэкономического развития России».

Список литературы Разработка региональной стратегии: новые подходы и критерии

- Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках и суждениях россиян: опыт социологического анализа (отв. ред. М.К. Горшков, В.В. Петухов). 2018. М.: Весь Мир. 384 с

- Каплан Р.С., Нортон Д.П. 2003. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию (пер. с англ.). М.: ЗАО "Олимп-Бизнес". 214 с

- Каплан Р.С., Нортон Д.П. 2005. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты (пер. с англ.). М.: ЗАО "Олимп-Бизнес". 512 с

- Козырева П.М., Смирнов А.И. 2019. Эволюция российских партий и ожидания общества. - Власть. Т. 27. № 2. С. 17-27

- Mazzucato M. 2014. Think Piece: "A Mission-oriented Approach to Building the Entrepreneurial State": paper commissioned by Innovate UK-Technology Strategy Board November 2014 T14/165. URL: https://marianamazzucato.com/wp-content/uploads/2014/11/MAZZUCATO-INNOVATE-UK.pdf (проверено 27.08.2019)