Разработка схемы центроискателя

Бесплатный доступ

На примере разработки схемы центроискателя рассмотрен метод синтеза многотактных схем управления

Датчик, схема, логическая формула, алгоритм, центроискатель

Короткий адрес: https://sciup.org/147112209

IDR: 147112209

Текст научной статьи Разработка схемы центроискателя

При полной сортировке сортиментов слежение за их перемещением по сортировочному транспортеру может происходить по переднему или заднему торцам и по точке, лежащей на середине длины сортимента.

Слежение за серединой сортимента необходимо в тех случаях, когда складируют сортименты разных длин в один и тот же штабель. Это встречается, например, при штабелевке пиловочных бревен, которые сортируют по диаметрам, и в один и тот же штабель укладывают бревна разных длин.

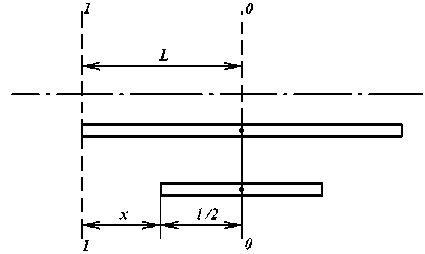

При слежении за серединой сортимента необходимо устройство, определяющее его середину. Такое устройство называется центроискателем. Принцип работы его заключается в следующем (см. рис. 1).

Рис. 1. Схема центроискателя:

1-1 – измерительный створ; 0-0 – начальный створ.

В начале сортировочного транспортера установлен датчик положения, фиксирующий прохождение мимо переднего и заднего торцов сортимента (измерительный створ). На расстоянии L от него находится начальный створ, который и определяет момент выхода середины сортимента.

Величина L должна быть больше половины длины самого длинного сортимента, т. е.

L > l max

В соответствии с рисунком 1 величина L равна

L = x +— ,

2, где l – длина сортимента.

Если L определять количеством импульсов, то при шаге слежения А можно записать

N = L

А или xl

N = —+ — .

А 2 А

Анализ этой формулы показывает, что если при перемещении сортимента через измерительный створ вырабатывать моделирующие импульсы в два раза реже, чем после его выхода из измерительного створа, то к моменту прихода центра сортимента в начальный створ будет подсчитано количество импульсов, не зависящее от длины сортимента.

Таким образом, если применить счетчик импульсов, емкость которого равна этому постоянному количеству импульсов, то при проходе сортимента через начальный створ счетчик переполнится и на его выходе появится управляющий сигнал.

С учетом вышеизложенного алгоритм работы центро-искотеля может быть сформулирован следующим образом:

-

• путь, проходимый цепью транспортера, моделируется импульсами;

-

• счет импульсов начинается в момент входа сортимента в измерительный створ;

-

• во время перемещения сортимента через измерительный створ импульсы вырабатываются в два раза реже, чем после выхода заднего торца из измерительного створа;

-

• импульсы считаются устройством, емкость которого равна количеству импульсов, поступающих за время перемещения через измерительный створ сортимента максимальной длины;

-

• при переполнении счетного устройства центроиска-тель выдает в дальнейшую схему сигнал, фиксирующий момент прохода центра сортимента через начальный створ.

В качестве моделирующих импульсов может быть использован генератор импульсов, кинематически связанный с приводом транспортера.

Фиксация сортимента в измерительном створе осуществляется при помощи регистра сдвига. Регистр сдвига должен управляться двумя генераторами импульсов. Первый генератор вырабатывает импульсы с частотой f , а второй – с частотой 2 f . Первый генератор работает при нахождении сортимента в измерительном створе, а второй – при выходе заднего торца сортимента из измерительного створа. Переключение генераторов осуществляет фотореле, установленное в измерительном створе. При каждом такте должно включаться очередное реле регистра, которое подготавливает к включению следующее, отключает предыдущее и обеспечивает самопитание.

Для составления логической формулы, реализующей условия работы центроискателя, введем следующие обозначения:

X – обмотка реле регистра сдвига;

x – контакт реле регистра сдвига;

z – контакт фотореле;

d 1 – контакт датчика импульсов с частотой f ;

d 2 – контакт датчика импульсов с частотой 2 f .

Синтез схемы центроискателя рассмотрим на примере определения центра сортимента длиной 4 м с ценой одного импульса 0,5 м. Емкость регистра сдвига в этом случае будет равна 8.

В соответствии с алгоритмом условия работы центро-искателя могут быть записаны в виде следующей логической формулы:

F = ( zd 1 + zd 2 )x 2 x з x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 X 1 +

+ (zd 1 + zd 2 )(x 1 + x 2 )x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 X 2 + + (zd 1 + zd 2 )(x 2 + x 3 )x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 X 3 +

+ (zd 1 + zd 2 )(x 3 + x 4 )x 5 x 6 x 7 x 8 X 4 + + (zd 1 + zd 2 )( x 4 + x 5 )x 6 x 7 x 8 X 5 + + (zd 1 + zd 2 )(x 5 + x 6 )x 7 x 8 X 6 + + (zd 1 + zd 2 )( x 6 + x 7 )x 8 X 7 + + (zd 1 + zd 2 )(x 7 + x 8 )X 8 .

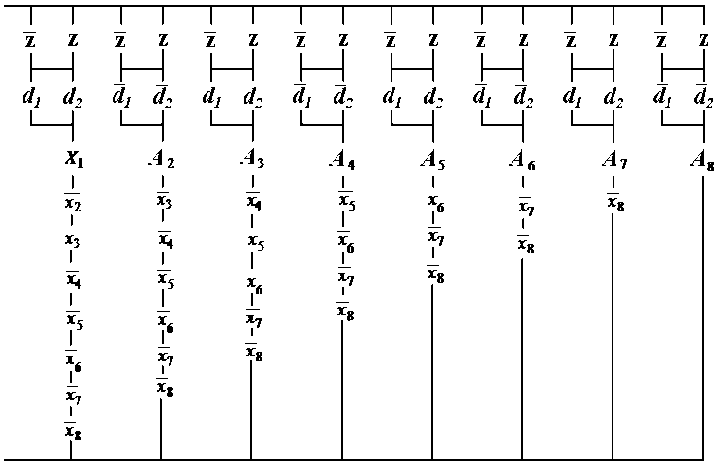

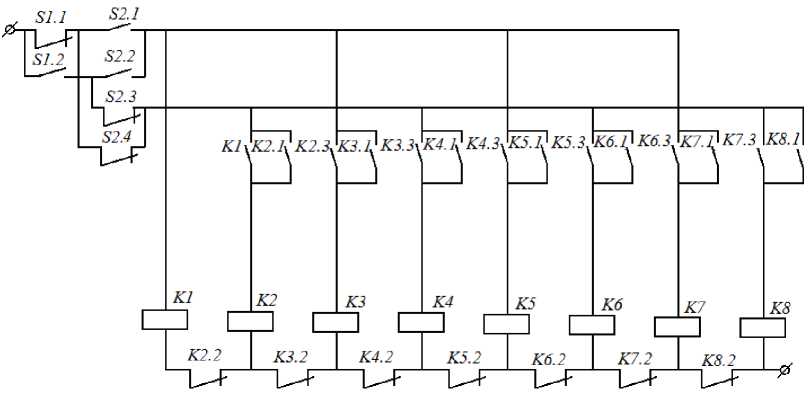

Структурная схема, реализующая эту формулу, приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Однополюсная схема центроискателя

Многократное повторение одноименных обозначений в формуле (1) указывает на возможность ее упрощения. Для этого используем прием преобразования однополюсной схемы в двухполюсную, у которой независимые переменные разделены на две группы и расположены по обе стороны зависимых переменных.

Для этого преобразования необходимо переставить множители формулы (1), что можно сделать на основе переместительного закона алгебры логики.

Обозначим неповторяющиеся элементы

(xn + x n + 1 )Xn = 1 = A n + 1 .

Перепишем формулу (1) в следующем виде:

F = (zd 1 + zd 2 )X 1 x 2 x з x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 +

+ (zd 1 + zd 2 )A 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 +

+ (zd 1 + zd 2 )A 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 +

+ (zd 1 + zd 2 )A 4 x 5 x 6 x 7 x 8 + (2)

+ (zd 1 + zd 2 )A 5 x 6 x 7 x 8 +

+ (zd 1 + zd 2 )A 6 x 7 x 8 +

+ (zd 1 + zd 2 )A 7 x 8 + (zd 1 + zd 2 )A 8 .

В формуле (2) независимые переменные разделены зависимыми переменными А на две группы, примыкающие к противоположным полюсам питания. Упрощение формулы (2) может быть осуществлено путем минимизации каждой из этих групп отдельно, для чего необходимо произвести расстыковку каждого слагаемого по зависимым переменным на основе закона повторения:

F = (zd 1 + zd 2 )(X 1 + X 1 )x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 +

+ (zd 1 + zd 2 )(A 2 + A 2 )x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 + + (zd 1 + zd 2 )(A 3 + A 3 )x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 + + (zd 1 + zd 2 )(A 4 + A 4 )x 5 x 6 x 7 x 8 + + (zd 1 + zd 2 )( A 5 + A 5 )x 6 x 7 x 8 + + (zd 1 + zd 2 )(A 6 + A 6 )x 7 x 8 +

+ (zd 1 + zd 2 )(A 7 + A 7 )x 8 +

+ (zd 1 + zd 2 )(A 8 + A 8 ).

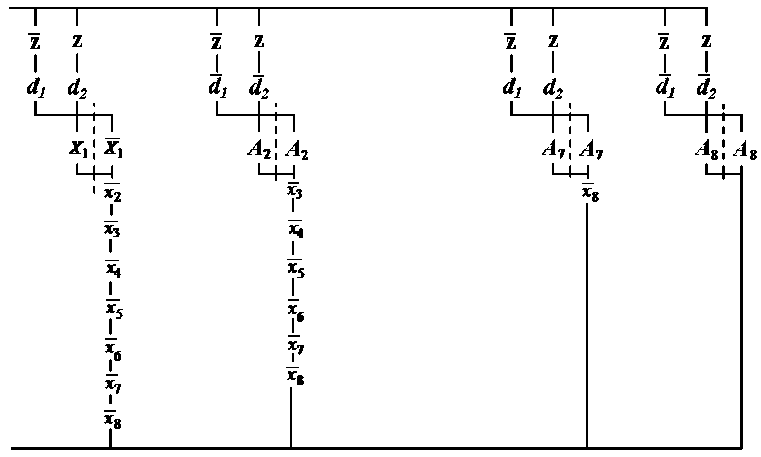

Схема, реализующая логическое уравнение (3), приведена на рисунке 3.

Рис. 3. Схема разделения зависимых переменных

Перепишем уравнение (3) для двух групп отдельно:

F 1 = ( zd 1 + zd 2 ) X 1 + ( zd + zd 2 ) A 2 ) +

+ ( zd + zd 2) A + ( zd 1 + zd 2 ) A 4 +

1 2 3 4 (4)

+ ( zd 1 + zd 2 ) A 5 + ( zd 1 + zd 2 ) A 6 +

+ ( zd 1 + zd 2 ) A 7 + ( zd 1 + zd 2 ) A 8 .

F 2 = X 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 +

+ A 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 + A 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 +

+ A 4 x 5 x 6 x 7 x 8 + A 5 x 6 x 7 x 8 +

+ A 6 x 7 x 8 + A 7 x 8 + A 8 .

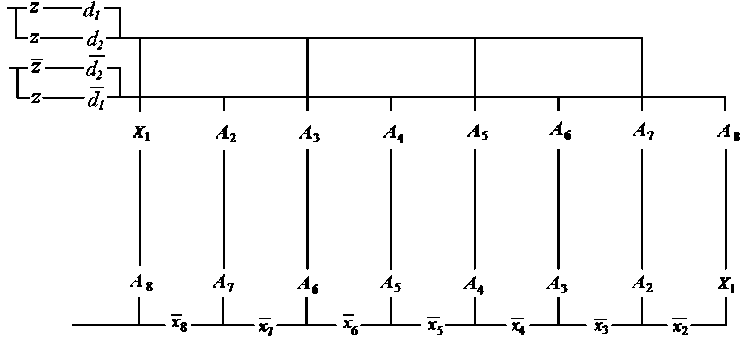

Рис. 4. Двухполюсная схема центроискателя

Минимизируем оба выражения путем вынесения одноименных множителей за скобки на основании распределительного закона умножения относительно сложения.

F 1 = (zd i + zd 2 )(X i + A з + A 5 + A 7 ) +

+ (zd 1 + zd 2 )( A 2 + A 4 + A + A 8 ),

F 2 = A 8 + x 8 (A 7 + x 7 (A 6 + x 6 ( A 5 + ^6)

+ X 5 (A 4 ++ X 4 (A 3 + X 3 (A 2 + X 2 X )))))) .

Для стыковки двух групп необходимо перевернуть одну из них слева направо вместе с полюсом источника питания.

На рисунке 5 приведена принципиальная электрическая схема центроискателя, где вместо А поставлено их полное выражение, а регистр сдвига выполнен на электромагнитных реле.

Рис. 5. Принципиальная электрическая схема центроискателя:

-

S 1 . 1 , S 1 . 2 – контакты фотореле;

S 2 . 1 , S 2 . 2 , S 2 . 3 , S 2 . 4 – контакты датчика импульсов;

K 1 - K 8 - обмотки реле регистра сдвига.

Список литературы Разработка схемы центроискателя

- Вильке Г. А. Автоматизация производственных процессов лесопромышленных предприятий/Г. А. Вильке. М.: Лесная промышленность, 1972. 416 с.

- Нестеров Л. А. Проектирование систем управления сортировкой лесоматериалов/Л. А. Нестеров//Труды лесоинженерного факультета ПетрГУ. Вып. 2. Петрозаводск, 1999. С. 96-99.