Разработка схемы универсальной коптильно-сушильной установки и методики расчета процессов тепло- и массообмена

Автор: Папуша А.Н., Похольченко В.А., Ершов A.M., Ершов М.А., Прыгунов А.И.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 4 т.10, 2007 года.

Бесплатный доступ

Обобщены закономерности тепло- и массообмена при горячем и полугорячем копчении рыбы. Их применение позволяет аналитически проектировать рациональные режимы копчения и использовать их при конструировании и модернизации коптильного оборудования. Разработана методика расчета процессов горячего и полугорячего копчения рыбы. Спроектирован опытно-промышленный образец универсальной коптильно-сушильной установки, обладающий достоинствами туннельных и камерных печей.

Короткий адрес: https://sciup.org/14293895

IDR: 14293895 | УДК: 664.951.3.047

Текст научной статьи Разработка схемы универсальной коптильно-сушильной установки и методики расчета процессов тепло- и массообмена

-

1. Введение

Процесс производства консервов из копченой рыбы является трудоемким и сложным. Предварительная тепловая обработка копчением в большой степени определяет качество готовых консервов. В настоящее время наблюдается тенденция к расширению видового состава сырья при производстве консервов за счет снижения объемов вылова традиционных объектов промысла. Тепломассообменные процессы копчения, протекающие при обработке разных видов рыб, различны. Для некоторых рыб, особенно для малоценных объектов промысла, они изучены мало. Оптимизация режимов копчения невозможна без знания закономерностей тепло- и массопереноса. Обобщение такого материала дает возможность выбора рациональных режимов обработки, усовершенствования имеющихся коптильных установок или проектирование новых ( Похольченко, Ершов , 2002). Распространенные в рыбной промышленности для производства копченого полуфабриката установки туннельного типа громоздки, сложны в эксплуатации и регулировании требуемых режимов горячего копчения, имеют немало конструктивных недостатков. Для развития и успешного функционирования малых рыбоперерабатывающих предприятий целесообразно применение компактного, простого в эксплуатации универсального коптильного оборудования.

Рис. 1. Обобщенная кривая кинетики обезвоживания рыбы

По полученным данным строились серии кривых кинетики обезвоживания рыбы в координатах "влажность рыбы в пересчете на сухое вещество - продолжительность процесса", т.е. гос = / ( т ). На их основе определяли темп обезвоживания рыбы. Был проведен сравнительный анализ данных зависимостей для рыбы с высоким и низким содержанием жира в тканях. В результате установлено, что характер обезвоживания для тощего и жирного сырья примерно одинаков (линейные зависимости). Однако влага из тощих видов рыб удаляется с более высоким темпом, чем из жирных. Объясняется это тем, что наличие липидных прослоек в тканях рыб с высоким содержанием жира препятствует выходу влаги внутренних слоев на поверхность продукта.

В результате обработки экспериментальных данных по кинетике обезвоживания множество кривых кинетики обезвоживания типа гос = /(т) удалось привести к одной обобщенной функции (1) (рис. 1), описывающей массообмен между рыбой и воздухом при различных температурных, влажностных, аэродинамических условиях воздушного потока для рыб с разными размерами и химическим составом (Похольченко, Ершов, 2003).

(т • т)/(Tk 1 • Тк2) = exp{3.968 - 3.883[(гос• гос)/(госкггоск2)]2},(1)

где тк 1 и тк 2 - продолжительности достижения, соответственно, первой ( госк 1 ) и второй ( госк 2) критических влажностей рыбы (определяются по формулам (2) и (3)):

тк 1=(®c0- ®ck 1)/N> тк2= тк 1/ exp[3.968 - 3.883(го; 1/го ;2)2],(3)

Критические влажности, зависящие от начальной влажности рыбы, определяются по следующим эмпирическим уравнениям ( Ершов , 1992):

госк1 = 1.069 • госо0"969,4)

юск2= 0.784 • гос0 + 2.(5)

Обобщенную кривую кинетики (рис. 1) можно использовать для расчета длительности процесса для достижения текущей влажности т , либо для определения текущей влажности рыбы гос ( Похольченко, Ершов , 2004).

Для использования обобщенной кривой кинетики обезвоживания необходимо знать параметры определенной точки на ней или аналитическую зависимость скорости обезвоживания рыбы в первый период от основных параметров процесса и свойств материала N = fго 0, S / m , хр , v ). Тогда можно, не проводя экспериментов, воспроизводить конкретные кривые обезвоживания типа го с = / ( т ) для разных видов рыб при различных режимах. Это позволяет выбирать оптимальные режимы обезвоживания рыбы при горячем и полугорячем копчении.

Связь между тепло- и влагопереносом в процессе полугорячего (горячего) копчения на базе основного уравнения кинетики обезвоживания может быть выражена через локальные (удельные) расходы тепла:

-

- для периода постоянной скорости обезвоживания

q (т 1) = r^p оRuN(Спр • b i • 102/rz + 1);(6)

-

- для первой части второго периода обезвоживания

q (т 2) = rzpoRu (dU/ dT)(Спр • b 2 • 102/rz + 1);(7)

-

- для второй части второго периода обезвоживания

q (T 3) = rzpoRu (dU/ dT)(Спр • b 3 • 102/r£ + 1).(8)

В данных уравнениях величины rz (удельная теплота парообразования, кДж/кг), p 0 (плотность материала, кг/м3), Ru (отношение объема сухого вещества к поверхности влажного тела, м) и спр (удельная теплоемкость влажного тела, кДж/(кг^К)) - определяются из таблиц, приведенных в справочной литературе. Величины b 1 , b 2, b 3 -температурные коэффициенты. Коэффициент dU / dT (скорость обезвоживания рыбы во второй период) определяется как тангенс угла наклона касательной к кривой кинетики обезвоживания.

Получены следующие эмпирические расчетные зависимости N от основных параметров процесса и свойств материала для "тощих" и "жирных" видов рыб:

N = 1.0 + 0.016 - ( ^ ' - 180) + 24.2 - ( S / m - 0.185) + 0.131 - ( X p - 30) + 0.350 - ( v - 2.0), (9)

предел применимости уравнения (9): ® c = 180 + 300%; S / m = 0.190 + 0.340 м2/ кг; хр = 30.25 + 52.5; v =2 + 10 м/с;

N = 2.9 + 0.016 - ( ^ ' - 300) + 24.2 - ( S / m - 0.185) + 0.131 - ( X p - 30) + 0.350 - ( v - 2.0), (10)

предел применимости уравнения (10): юС = 300 + 500%; S / m = 0.190 + 0.340 м2/ кг; х р = 30.25 + 52.5; v =2 + 10 м/с.

В ходе экспериментов одновременно с изучением кинетики обезвоживания исследовалось изменение среднеобъемной температуры рыбы в зависимости от продолжительности процесса и от влажности рыбы. Было обнаружено, что жирные рыбы имеют больший, чем тощие, темп нагрева и за равный промежуток времени нагреваются до более высоких температур; средняя по объему температура рыбы изменяется наиболее быстро в начале процесса обезвоживания, затем темп нагрева замедляется; температурную кривую можно с достаточной точностью описать ломаной из трех отрезков прямых.

Влияние режимных параметров и свойств рыбы на процесс нагрева и обезвоживания при горячем копчении можно косвенно оценить через продолжительность т к 1 обезвоживания в первый период. Исследованы зависимости изменения температурных коэффициентов b 1 , b 2, b 3 от продолжительности первого периода обезвоживания при обработке разных видов рыб. Обнаружено, что с сокращением продолжительности первого периода обезвоживания температурные коэффициенты возрастают. Данные зависимости с достаточной точностью описываются следующими полученными уравнениями:

b 1 = 2.579 • 0.736Tk 1;(11)

b2= 1.877 • 0.740Tk 1;(12)

b3 = 0.095 • exp(3.447/Tk 1).(13)

Применение уравнений (6-8) в тепловых расчетах коптильных установок дает возможность связать расчетную мощность калориферов с расходом тепла, необходимым для нагревания и обезвоживания рыбы.

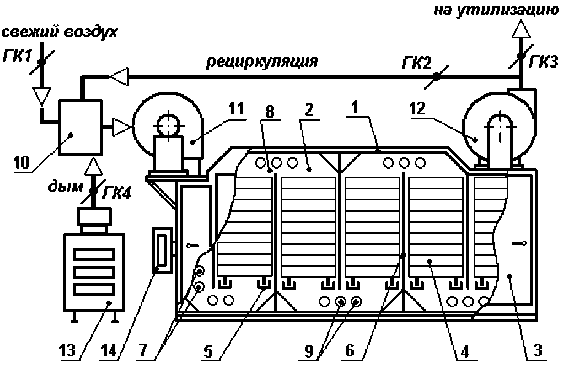

Приведенная выше методика ( Похольченко , 2004) позволила разработать опытно-промышленный образец универсальной коптильно-сушильной установки (рис. 2). К его разработке были сформулированы следующие требования: небольшие габариты; постоянные режимы тепловой обработки на протяжении всего процесса; сравнительно небольшие жесткости режимов; модульность; равномерное поле скоростей теплоносителя внутри камеры; простота обслуживания; возможность применения простых схем автоматического регулирования ( Похольченко , 2005).

Исследования туннельных печей показали, что последние не отвечают перечисленным требованиям, хотя их модернизация возможна, и удается получить качественный продукт по усовершенствованным схемам. С точки зрения аэродинамики, предпочтительно движение сушильного агента, аналогичное туннельным печам типа Квернер Брук, поскольку оно позволяет создавать равномерные скорости по всему периметру газовоздушного тракта. Как и в камерных установках, должны отсутствовать механизмы передвижения вагонеток с продуктом при условии простоты загрузки и выгрузки рыбы ( Похольченко, Ершов , 2005).

-

1 – теплоизолированная камера;

-

2 – отсек камеры; 3 – дверь;

-

4 – тележка с продуктом;

-

5 – направляющие; 6 – перегородка;

-

7 , 9 – электрокалориферы;

-

8 – канал между смежными отсеками;

-

10 – смесительная камера;

-

11 – нагнетательный

(рециркуляционный) вентилятор;

-

12 – вытяжной вентилятор;

-

13 – дымогенератор с энергией инфракрасного излучения;

-

14 – блок управления

Рис. 2. Схема универсальной коптильно-сушильной установки

Возможно создание подобных установок из двух, четырех и более модулей. В каждом модуле создаются автономные режимы тепловой обработки, что позволяет одновременно обрабатывать различное сырье. В табл. 1 приведена сравнительная характеристика разработанного опытнопромышленного образца коптильно-сушильной установки (четыре модуля) и модернизированной туннельной печи "Квернер Брук".

Таблица 1

|

Показатель |

Опытно-промышленная установка (4 модуля) |

Установка "Квернер Брук" |

|

Средняя производительность по п/ф для консервов, кг/смену |

3500 |

1750 |

|

Производительность вентилятора, м3/ч |

4 x 8400 (рециркуляция); 4 x 4200 (вытяжка) |

1 x 12000 |

|

Расход электроэнергии на 100 кг п/ф для консервов, кВт∙ч |

9.6 |

4.2 |

|

Расход дров, кг на 100 кг п/ф |

– |

70 |

|

Расход опилок на дымогенераторы, кг на 100 кг п/ф |

4 |

6 |

|

Габаритные размеры, мм |

8600 x 2600 x 2700 |

11650 x 1220 x 2755 |

|

Занимаемая площадь, м2 |

22.4 |

14.2 |

|

Масса, кг |

3000 |

– |

Похольченко В.А. Тепло- и массоперенос при горячем копчении рыбы. Науч.-практ. конф. "О приоритетных задачах рыбохозяйственной науки и развитии рыбной отрасли России до 2020 года". Тезисы докладов, М., ВНИРО , с.183-184, 2004.

Похольченко В.А., Ершов А.М. Закономерности обезвоживания рыбы при горячем копчении. Всерос. науч.-техн. конф. "Наука и образование – 2003". Межвузовский сборник трудов. Мурманск, МГТУ , с.283-286, 2003.

Похольченко В.А., Ершов А.М. Исследование процессов тепло- и массообмена в рыбе при оптимизации режимов ее копчения в консервном производстве. Междунар. науч.-техн. конф. "Наука и образование – 2005". Межвузовский сборник трудов. В 7 ч., Мурманск, МГТУ , ч.VI, с.268-270, 2005.

Похольченко В.А., Ершов А.М. Расчетно-аналитический метод проектирования режимов горячего копчения рыбы. Науч.-практ. конф. "О приоритетных задачах рыбохозяйственной науки и развитии рыбной отрасли России до 2020 года". Тезисы докладов, М., ВНИРО , с.182-183, 2004.

Похольченко В.А., Ершов А.М. Результаты модернизации коптильных установок типа "Квернер Брук" и "НИКМА-500". 3 междунар. спец. выставка "Море. Ресурсы. Технологии - 2002". Материалы докл. практ. семинара "Стратегия развития берегового рыбоперерабатывающего комплекса и технологий в современных условиях региона". Мурманск, МГТУ , с.15-20, 2002.