Разработка стратегии пространственного развития аграрно-индустриального региона: модернизация подходов

Автор: Казаков Михаил Юрьевич, Митрофанова Инна Васильевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Статья в выпуске: 1 т.8, 2020 года.

Бесплатный доступ

Необходимость актуализации использующихся и выработки новых положений региональной социально-экономической политики развития региона как центро-периферийной системы предопределена невозможностью обеспечить сбалансированное социально-экономическое и равномерное пространственное развитие центральных и периферийных территорий только в рамках долгосрочной стратегии и программ социально-экономического развития. Фактор экономического пространства, его качественные характеристики, а также жизнеутверждающие свойства в условиях перехода к постиндустриальной парадигме экономической динамики стали выполнять гораздо больший спектр функций, нежели просто топографическое размещение экономических агентов в рамках концепции физико-метрического использования элементов пространства; это обстоятельство уже невозможно игнорировать в рамках регулирования межтерриториальных пропорций и выработки адекватных подходов к обеспечению равномерного пространственно-экономического развития соответствующих систем центро-периферийного типа. Инкорпорирование в процессы формирования и реализации региональной социально-экономической политики условия центро-периферийности субъекта заставляет под новым углом посмотреть на проблемы и порядок регионального стратегического целеполагания. Данный процесс - процесс выработки стратегии, а также получаемый в его результате стратегический документ регионального перспективного развития являются квинтэссенцией общей философии и идеологической концепции развития региона с учетом его пространственного положения, специализации экономики и специфики центро-периферийной архитектуры внутри субъекта. В статье обоснована актуальность разработки новых подходов к формированию стратегии регионального пространственного развития для территорий центро-периферийного типа аграрно-индустриальных регионов; подробно представлены принципы стратегирования, рекомендуемые диагностические процедуры, используемые при разработке стратегического документа, а также технологическая маршрутизация процесса разработки стратегии и ее ключевые компоненты. Представленные научные результаты имеют практическую ценность в рамках реализации политики пространственного развития аграрно-индустриальных регионов.

Экономика, экономическое пространство, пространственно-экономические системы, центр, периферия, стратегия пространственного развития, региональная пространственная политика, аграрно-индустриальный регион, диагностика пространственного развития, программы пространственного развития

Короткий адрес: https://sciup.org/149131967

IDR: 149131967 | УДК: 332.02 | DOI: 10.15688/re.volsu.2020.1.8

Текст научной статьи Разработка стратегии пространственного развития аграрно-индустриального региона: модернизация подходов

DOI:

Цитирование. Казаков М. Ю., Митрофанова И. В., 2020. Разработка стратегии пространственного развития аграрно-индустриального региона: модернизация подходов // Региональная экономика. Юг России. Т. 8, № 1. С. 88–100. DOI:

Ретроспективно-методический обзор проблемы

Необходимость разработки политики пространственного развития и соответствующей стратегии для конкретного региона – это маркер адекватной реакции систем управления на совокупность условий и факторов изменения внутренней структуры и свойств территорий. Специфика регионов аграрно-индустриального типа расширяет спектр задач стратегического планирования пространственного развития и сопряжения пространственной и социально-экономической политик. Остановимся более подробно на раскрытии дополнительных исходных условий регионального стратегического планирования пространственного развития территорий в качестве обоснования целесообразности модификации организационно-методического порядка формирования стратегических документов пространственной социально-экономической политики субъекта.

Во-первых, соглашаясь с позицией Ю.Б. Кравчук, приходится констатировать, что пока в России отсутствуют четкие механизмы пространственного развития, как нет и четких целевых ориентиров, что запускает целый спектр проблем не только в сфере градостроительства, размещения экономических структур, но и социальной напряженности, оттока населения в поисках лучших жизненных условий [Кравчук, 2012].

Данный тезис базируется на том факте, что до последнего времени в России не было даже федеральной стратегии пространственного развития, формирующей общие положения, принципы, цель и задачи, а также приоритеты функционирования и развития экономического пространства в макромасштабе. Также регионы в России, за редким исключением (как, например, в случае с Ярославской областью), не обладают актуальной стратегией пространственного развития, конкретизирующей положения федерального документа и с учетом особенностей и специфики регионального экономического пространства задающей направления и механизмы рациональной организации мезоэкономического пространства в субъектах.

Во-вторых, региональные пространственноэкономические системы в документах стратегического планирования не рассматриваются как единое целое центра и периферии. И если города и агломерации страдают от того, что индустриальное развитие городов опередило развитие культуры проживания в городах, повлиявшее на ускорение процесса деградации городской среды, то периферия маргинализируется и деградирует, теряя свои перспективы для населения и, следовательно, жизнестойкость [Мартьянов, Руденко, 2012]. Этот факт требует рефлексии от органов регионального управления по обеспечению сбалансированного равномерного пространственно-экономического развития субъекта.

В-третьих, в документах регионального стратегического планирования практически отсутствуют такие фундаментальные планировочные понятия, как «опорный каркас», «локализация отраслевых кластеров», «схемы размещения корпоративных структур и инфраструктуры» и т. д. Основной причиной этого является отсутствие результатов регулярного скрининга по наличию структурных сдвигов в экономике территорий и, как следствие, невозможность планировать и реализовывать пространственно-экономические трансформации в регионе с учетом специфики самой организации экономического пространства, ареалов локализации производительных сил и их отраслевой специализации.

Так, например, в последнее десятилетие возникла необходимость формирования дополнительных элементов не только расселенческого каркаса, но и отраслевых и инфраструктурных каркасов [Кириллова, 2010]. Этот процесс должен базироваться, по нашему мнению, не только на результатах скрининга и системной диагностики, но и на формировании сценарного «образа будущего» развития экономического пространства [Митрофанова, 2007; Полякова, 2010].

В-четвертых, решение проблем пространственного развития регионов аграрно-индустриального типа сопряжено с задачей сохранения «жизнестойкости» периферийных поселений и зон. Жизнеспособность периферийных территорий, в первую очередь ее экономический аспект, вытекает из обсуждаемой проблемы «исторической неконкурентоспособности экономики России и ее регионов в глобализирующемся рыночном пространстве» по причине природно-климатических, транспортно-географических и других условий, требующих повышенных затрат и на производство, и на обеспечение жизнедеятельности населения территорий [Хилл, Гэдди, 2007].

Это обстоятельство, по мнению А.И. Татаркина, обостряет конкуренцию между территориями за ресурсы и возможности [Татаркин, 2008]. При этом конкурентная борьба ведется и между центральными и периферийными территориями, а в вопросе выживания статус периферийных, а значит более слабых, зависимых, не предоставляет никаких преимуществ в этом противостоянии. В данном контексте стратегия пространственного развития региона (далее – СПРР) должна адекватным образом предусматривать усиление жизнестойкости периферии, обеспечивать ее селективное и адресное развитие в соответствии со специальными пространственными моделями, формируемыми под конкретные территориальные единицы с учетом результатов системной диагностики.

Рассмотрение ретроспективно-методического бэкграунда процесса разработки стратегии пространственного развития, институциональных, политических и идеологических детерминант, ее обусловливающих, показывает, что сдвиг в направлении наращивания обязанностей и ответственности регионов не только за равновесное социальноэкономическое развитие своих территорий регистрируется достаточно давно. П.А. Минакир отмечает, что в начале 2000-х гг. основным мотивом усиления внимания к региональной экономической политике являлось опасение, что продолжение игнорирования неоднородности экономического пространства, порождающее как усиление его фрагментарности, так и расслоение уровней развития регионов, могло привести к нарастанию конфликтности в среде субъектов РФ [Минакир, 2015].

Системоопределяющая роль экономического пространства детерминирует единственно рациональный дихотомический подход к пространственному развитию. С одной стороны, национальная стратегия пространственного развития должна формировать общие принципы и силуэты целеуказания для достижения приоритетов государства. С другой, СПРР должны конкретизировать и «подсвечивать» субъектно-локализованные цели, признаваемые государством по комплексу хронотопически проецируемых на конкретные регионы факторов и условий геоэкономичес-кого, геостратегического, социально-гуманитарного плана в качестве ключевых, а также формировать комфортную среду для функционирования на своей территории экономических аген- тов [Минакир, 2016]. Данную позицию мы находим в исследовании И.А. Антипина, Н.В. Казаковой, которые также предлагают учитывать «чистые» пространственные факторы при согласовании процедур стратегического и территориального планирования в системе «регион – региональный центр» [Антипин, Казакова, 2016].

Объемный критический дискурс имеет место в научной дискуссии касательно концептуальных основ, методов, приемов, инструментов и механизмов разработки и реализации стратегии пространственного развития. Отмечая исследования с наиболее конструктивными, на наш взгляд, критическими резервами улучшения концептуально-методологической обоснованности положений стратегии пространственного развития РФ, выделим позицию В.Н. Лексина [Лексин, 2018], указывающего: на обилие в концептуально-идеологическом фундаменте стратегии трюизмов современного стратегического мышления; размытость и противоречивость принципов пространственного развития; отсутствие конкретизации механизмов достижения целей пространственного развития, игнорирование факторов бюджетных дефицитов и реалий санкционного противостояния; отсутствие взаимосвязей между разработчиками стратегии и научно-экспертным сообществом, неконсолидированным для этой цели (что первым применительно к стратегии пространственного развития отметил П.А. Минакир) [Минакир, 2016].

Слабый характер научно-методологической проработки ключевых положений стратегии, отсутствие положений по обеспечению «пространственной безопасности», нечеткость критериев выделения 5 центров и 14 макрорегионов, простое копирование отдельных смысловых единиц из ранее принятых документов стратегического планирования и ряд других недостатков выделяет В.В. Котилко [Котилко, 2018].

Комплекс недоработок, а также методологических и концептуальных упущений в результате проведения содержательного анализа положений стратегии пространственного развития РФ до 2025 г. выделяет И.В. Митрофанова, заостряя внимание на регионах Юга России и констатируя, что этот документ – пока лишь доктрина, причем крайне высокого уровня обобщения [Митрофанова, Селютин, Иванов, 2019].

Обобщение имеющихся подходов к разработке стратегии пространственного развития региона позволило сделать вывод о необходимости модификации и совершенствования методики ее формирования применительно к регионам аграрно-индус- триального профиля специализации экономики, опирающейся на методологию и результаты системной диагностики. В связи с этим целью следующего подраздела нашей статьи будет являться обоснование организационно-методических положений и подходов к формированию порядка разработки субъектов аграрно-индустриального типа.

Организационно-методические аспекты разработки стратегии

Значение методики разработки СПРР аграрно-индустриального типа определяется двумя основными аспектами: научно-методологическим и прикладным. В общем виде первый аспект раскрывается через приращение научного знания о технологии и методах разработки стратегических документов в сфере территориального стратегического планирования. Второй определяется расширением возможностей для наиболее полного использования потенциала экономического пространства в вопросе улучшения качества жизни населения, повышения темпов социально-экономического развития территорий. Раскроем эти два аспекта более подробно.

С научно-методологических позиций значимость разработки и пилотной апробации технологии разработки СПРР аграрно-индустриального региона определяется следующими положениями.

-

1. Процесс разработки стратегии исходит из того обстоятельства, что пространственное развитие региона как непрерывный процесс рационального размещения производительных сил, структур расселения и инфраструктурных элементов облигатным образом должен учитывать приоритеты пространственно-экономического развития центра и периферии как различных по своей природе, но равновесных элементов регионального экономического пространства.

-

2. С позиций технологической маршрутизации процесса разработки стратегия является документом планирования, в котором с организационно-управленческих позиций проведена увязка результатов системной диагностики процессов функционирования и развития экономического пространства региона, его социально-экономической сферы с приоритетами пространственного развития региона аграрно-индустриального профиля специализации экономики. При этом впервые системная диагностика синхронно раскрывает и объединяет такие комплексные критерии, как: уровень социально-экономического развития, специфика центро-периферийной организации экономическо-

- го пространства региона, специализация экономики его территорий, пространственно-экономический «дрейф» периферийных территорий по отношению к центру (центрам) региона и, кроме того, впервые вводимый в сферу пространственного стратегического планирования научный конструкт (и одновременно область диагностики) «иммунитет периферийных территорий», показывающий их жизнеспособность.

-

3. Подходы к реорганизации, трансформации и преобразованию экономического пространства предложено базировать на принципе веерной типологии, когда сложные многомерные процессы, происходящие в компонентном составе системы центро-периферийной организации, упорядочиваются по совокупности комплексных критериев, и в дальнейшем к построенным на этой основе территориальным типологиям подбираются рациональные инструменты и методы пространственно-экономической регуляции.

-

4. В научно-методологическом плане при разработке положений стратегии предложено отталкиваться от 4 сценарных вариантов вероятностного развития экономического пространства региона, характеризующихся сжатием, расширением, фрагментацией или централизацией (на что указывал П.А. Минакир и что в конечном итоге определяет характер и динамику процессов функционирования и развития центра и периферии в нем).

-

5. Расширение инструментарно-методичес-кой базы СПРР предлагается реализовать за счет разработки пространственных моделей развития периферийных территорий, а также модельных конфигураторов, позволяющих проводить селективную пространственную политику в территориях субъекта и осуществлять ее сопряжение с социально-экономической политикой развития районов и городских округов.

Схематично приращение предлагаемых новых концептуальных и методических решений в сфере разработки стратегических документов пространственного планирования развития регионов аграрно-индустриального типа отражено на рисунке 1.

Прикладная значимость обоснования и пилотной апробации методики разработки СПРР аграрно-индустриального профиля может быть выражена посредством экспликации новых возможностей для системы регионального менеджмента по управлению и развитию подведомственных территорий. Новый методический порядок разработки СПРР обеспечит:

– повышение адекватности вырабатываемых положений стратегии диагностированным основным тенденциям и проблемам в развитии экономического пространства региона как системы ЦПО за счет максимально полного учета результатов диагностики при обосновании приоритетов пространственного развития субъекта;

Концептуальные основы разработки стратегии

Согласование и гармонизация принципов и приоритетов пространственной экономического развития региона как системного единства центральных и периферийных компонентов-территорий

Использование принципа «веерной

Й типологии» при обосновании подходов к трансформации экономического пространства региона

Методические и инструментарные решения

Схема использования развернутых результатов системной диагностики по 5 компле ксным критериям

Разграничение инструментарного блока г стратегии на инструменты м преобразовательного и процедурного типа

Введение 4 сценарных вариантов

1 развития экономического пространства региона: сжатие, расширение, централизация, фрагментация

Разработка пространственных моделей развития периферийных территорий по результатам диагностики типа пространственно-экономического «дрейфа» и положения территории на оси !■:>: «центр – периферия»

Сопряжение пространственной и социально-экономической политики развития территорий региона путем установления тектологических границ

Проекционная матрица «отраслевое и социально-экономическое развитие» по результатам диагностики, лежащая в основе конфигуратора спецификации социально-экономической политики

Рис. 1. Новое в процессе формирования стратегии пространственного развития региона Примечание. Составлено авторами.

-

– усиление упреждающих свойств положений стратегии за счет адекватным образом обоснованных сценариев развития экономического пространства, обусловливающих вариацию доминантных типов пространственно-экономических трансформаций и предпочтительных вариантов зонирования территорий;

– улучшение степеней связанности и хозяйственной освоенности территорий региона за счет обоснования дополнительных площадок для локализации новых элементов опорного каркаса расселения, а также выделения новых подвидов каркасной структуры экономического пространства субъекта;

– повышение адресности и востребованности направлений реализации стратегии на базе использования конфигуратора характеристик пространственных моделей развития территорий региона, предполагающего регламентацию: доминантного типа пространственно-экономических трансформаций, необходимого типа их динамики, состава институциональных участников этих преобразований, источников финансового обеспечения, предпочтительной формы селитебной деятельности и требуемого инфраструктурного приоритета в развитии территорий;

– снижение степени дублируемости и контра-дикторности направлений пространственной и социально-экономической политики развития территорий региона за счет разработки способа сопряжения их положений, предполагающего синхронный учет выявляемых в результате проведения системной диагностики отраслевой специализации территорий и типа их социально-экономического положения; способ базируется на использовании конфигуратора спецификации социально-экономической политики развития территорий, включающего: статус территории в проектах социально-экономического развития, приоритетные сферы развития предпринимательства в соответствии с отраслевой специализацией экономики, функциональный статус территорий, их инвестиционный архетип, а также характер мероприятий по сохранению и улучшению иммунитета периферийных территорий;

– наиболее полное раскрытие абсолютных и относительных преимуществ периферийных территорий, снижение степени социально-экономической дифференциации между ними, а также в сравнении с центром (деполяризации) на основе обоснования перспективных центров экономического роста, программных территорий, генераторов идей и полигонов их апробации, территорий мультифункционального развития, а также

оперативного купирования хронических проблем территорий дальней периферии.

Кроме того, СПРР позволит повысить степень транспарентности механизмов выработки управленческих решений в контуре «регионально-муниципальный менеджмент», конкретизировать аргументы личной укорененности населения в регионе за счет детальной проработки комплексного «образа будущего», привлечь сторонних инвесторов в регион и улучшить его имиджево-репутационные характеристики в национальном рыночном, экономическом, социальном, информационном и политическом пространстве.

Далее последовательно опишем методы и принципы разработки стратегии, а также организационные предпосылки ее эффективной реализации.

На предварительном этапе разработки стратегии пространственного развития нами был проведен структурно-сущностный обзор принятых и реализующихся документов в сфере стратегического планирования процессов развития экономического пространства на всех трех уровнях его организации и администрирования. Национальный уровень (он же федеральный) представлен стратегией пространственного развития РФ до 2025 г., региональный – стратегией пространственного развития Ярославской области, локальный – проектом стратегии пространственного развития города Екатеринбурга до 2030 года. Эти три документа были выбраны в качестве наиболее полно раскрывающих особенности и специфику процесса стратегического целеполагания в сфере пространственной экономики и организации экономического пространства.

На этой основе была сформирована ориентировочная структура документа, включающая: систематизацию основных тенденций пространственного развития региона как центро-периферийной системы (ЦПС); экспликацию основных проблем в сфере пространственного развития региона как ЦПС, его центра и периферии в отдельности; цель и задачи СПРР; приоритеты пространственного развития, определенные в соответствии с результатами системной диагностики региона как ЦПС; принципы пространственного развития региона; сценарии развития экономического пространства, определяющие вариативные подходы к реализации специальных положений стратегии; основные направления достижения приоритетов пространственного развития региона; пространственно-временные границы реализации стратегии; механизм и инструменты реализации стратегии; новые элементы опор- ного каркаса расселения, транспортного и туристско-рекреационного каркасов региона; модели пространственного развития периферийных территорий; механизм сопряжения пространственной и социально-экономической политики развития региона; механизм управления реализацией стратегии; целевые индикаторы результативности реализации стратегии.

Непосредственно разработка положений стратегии велась с применением унифицированных и ряда специальных методов, в числе которых: системная диагностика, структурно-функциональный и абстрактно-логический анализ, метод аналогий, экспертные оценки и стратегическое видение образа будущего (на основе

Vision-моделирования), пространственное моделирование. Кроме того, применялся проектный и программно-целевой подход, а также проведена инвентаризация возможных противоречий и дублирований с уже принятыми и действующими нормативными документами регионального и муниципального планирования.

Все это позволяет считать СПРР научнообоснованной. Эта обоснованность вытекает также из комплекса принципов, которыми мы руководствовались при формировании стратегии. Они дифференцируются на 3 кластера: принципы общесистемного характера, принципы федеративной политики, принципы региональной политики в субъектах (табл. 1).

Таблица 1

|

Кластер I. Принципы общесистемного характера |

Кластер II. Принципы федеративной политики |

Кластер III. Принципы региональной политики в субъектах |

имеющие институциональный статус правовых норм или политических правил;

|

полномочий;

|

экономических и социально-экономических аспектов развития территорий;

|

Примечание. Составлено авторами.

Принципы разработки стратегии пространственного развития региона

аграрно-индустриального типа

Организационные предпосылки эффективной реализации СПРР складываются из следующих аспектов: во-первых, стратегия задает общие рамки для проведения перспективных пространственно-экономических трансформаций в ЦПС регионов, следовательно ее реализация это облигатный и согласованный характер комплекса синхронизированных действий органов региональной власти и местного самоуправления, понимающих значимость фактора экономического пространства в стратегическом целеполагании.

Во-вторых, в эпоху цифровых технологий возрастает значимость информационной работы органов регионального и муниципального менеджмента с экономическими агентами территорий по всему спектру вопросов, затрагивающих процессы формирования, корректировки и реализации положений стратегии пространственного развития региона. Это позволяет получать разноплановую «обратную связь», учитывать мнение населения и оперативно информировать стейкхолдеров о происходящих изменениях.

В-третьих, стратегия – это документ, эффективная реализация положений которого определя- ется отсутствием противоречий между механизмами ее реализации и механизмами реализации других документов стратегического планирования развития региона. Это формирует предпосылки к отсутствию внутрисистемных и межсистемных «конфликтов интересов», позволяет минимизировать число адхократических структур и элементов управления, рациональным образом подойти к использованию лимитированных кадровых и бюджетных ресурсов.

Роль и значение системной диагностики при разработке региональной стратегии

В процессе разработки стратегии пространственного развития региона нам предстояло решить задачу использования результатов системной диагностики при обосновании ключевых положений разрабатываемого стратегического плана. Тем самым в прикладном плане мы апробировали механизм применения информации, получаемой средствами системной диагностики, в процессе стратегического целеполагания (см. табл. 2).

Таблица 2

Экспликация предметных сфер использования результатов системной диагностики региона как центро-периферийной системы при разработке стратегии его пространственного развития

|

Этапы системной диагностики |

Процедуры разработки стратегии, использующие результаты соответствующего этапа системной диагностики |

|

1. Анализ структурных сдвигов в экономике ПТ региона |

|

|

2. Делимитация уровней периферии в регионе: выделение ближней, средней и дальней периферии |

|

|

3. Диагностика глубины социальноэкономической дифференциации ПТ: выделение лидеров, благополучных, отстающих и аутсайдеров |

|

Примечание . Составлено авторами

Окончание таблицы 2

|

Этапы системной диагностики |

Процедуры разработки стратегии, использующие результаты соответствующего этапа системной диагностики |

|

|

|

4. Спецификация отраслевого портрета ПТ |

|

|

5. Скрининг пространственного «дрейфа» ПТ по отношению к центру региона |

|

|

6. Диагностика компонентов и факторов системного иммунитета ПТ |

|

|

7. Исследование маркеров местного иммунитета ПТ |

|

|

8. Диагностика симптомов нарушения территориального гомеостаза в формате 3Д (дисфункции, дефициты, деформации) |

|

Ключевые компоненты стратегии пространственного развития

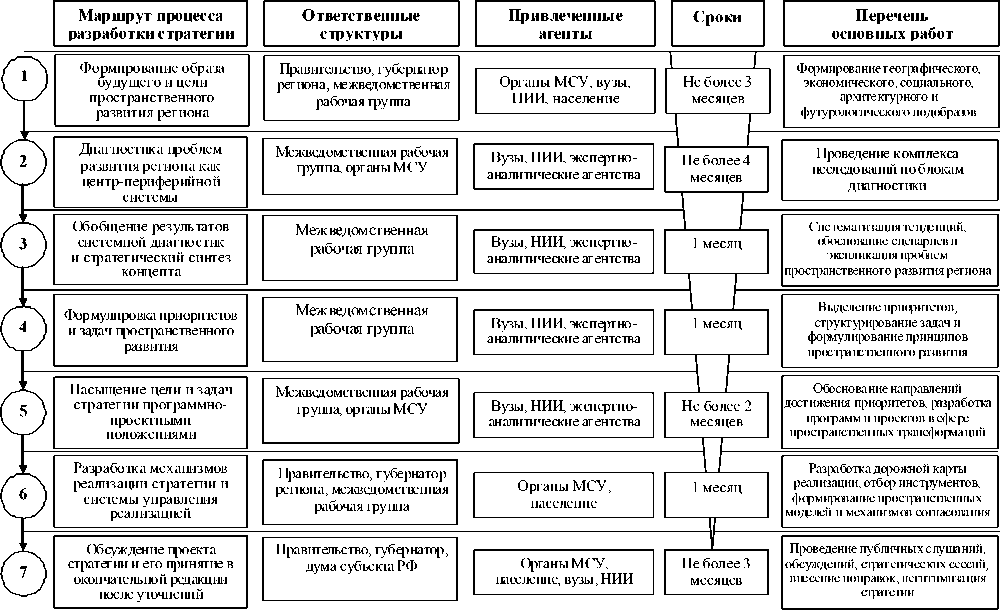

Ститаем наиболее удачным способом представить непосредственно рекомендуемый организационно-методический порядок разработки стратегии пространственного развития региона в формате карты технологической маршрутизации данного процесса. Это позволит в редуцированно-графическом формате, удобном для восприятия потенциальных пользователей, отразить основные этапы указанного процесса, а также ответственных за каждую его стадию, перечень потенциально привлекаемых сторонних субъектов, сроки реализации и перечень регламентных работ на каждой стадии разработки.

Процесс формирования стратегии есть ответная реакция системы управления на общественный запрос, формируемый под воздействием тенденций функционирования и развития экономического пространства в регионе. На уровне органов регионального менеджмента ответствен- ной структурой за разработку стратегии мы считаем целесообразным определить межведомственную рабочую группу, формируемую распоряжением губернатора региона, с четко регламентируемыми полномочиями, функциями и задачами. Рабочая группа должна состоять из специалистов профильных министерств и ведомств, знающих и понимающих специфику развития региона, его экономического пространства, социальноэкономической сферы, ведущих отраслей экономики: министерств экономического развития, сельского хозяйства, промышленности (учитывая аграрно-индустриальный профиль специализации экономики модельного региона), дорожного хозяйства и транспорта, туризма, финансов и социального развития.

Кроме того, на различных стадиях разработки стратегии к этому процессу могут подключаться органы местного самоуправления, вузы, НИИ, экспертно-аналитические агентства, население и якорные экономические субъекты территорий (рис. 2).

Формируемая подобным образом региональная стратегия пространственного развития является логичным продолжением и конкретиза- цией положений соответствующего документа стратегического планирования федерального уровня. Ее положения, формируемые строго на основе осмысления результатов системной диагностики, отражают региональную специфику организации и функционирования экономического пространства. Кроме того, в контексте приращения научного знания в плане разработочнорекомендательных аспектов формирования пространственной политики развития региона аграрно-индустриального типа специализации экономики нами проведена модификация отдельных структурных компонентов стратегии и расширены ее отдельные содержательные аспекты.

В общем виде архитектура предлагаемой региональной стратегии пространственного развития приведена на рисунке 3.

Заключение

Таким образом, сформулированные в статье рекомендации расширяют имеющийся методический задел в данной предметной области – управление пространственным развитием региона, регулирование процессов функционирования

Рис. 2.Технологическая маршрутизация разработки стратегии пространственного развития региона

Примечание. Разработано авторами.

экономического пространства региона как ЦПС. Это методическое приращение обеспечено:

– комплексом концептуальных и методико-инструментарных решений, инкорпорированных в процесс формирования стратегии пространственного развития региона;

– расширением и кластеризацией блока принципов разработки стратегии пространственного развития региона;

– экспликацией предметных сфер использования результатов системной диагностики региона как ЦПС при разработке стратегии его пространственного развития;

– составлением детальной карты технологической маршрутизации процесса разработки стратегии пространственного развития региона;

– расширением структуры и содержания отдельных разделов стратегии пространственного развития субъекта.

Сформированный рекомендательный порядок формирования стратегического документа пространственного планирования развития региона может модифицироваться и претерпевать усовершенствования в регионах различного типа, в то же время его ключевые положения являются универсальными. Апробация предложенного порядка составления региональной стратегии пространственного развития была нами проведена на примере модельного аграрно-индустриального региона – Ставропольского края – с учетом результатов системной диагностики его экономического пространства и периферийных территорий как неотъемлемого компонента последнего, что позволило разработать проект стратегического документа.

Список литературы Разработка стратегии пространственного развития аграрно-индустриального региона: модернизация подходов

- Антипин И. А., Казакова Н. В., 2016. Концептуальные основы разработки стратегии пространственного развития в муниципальном образовании // Российское предпринимательство. Т. 17, № 8. С. 1011–1026.

- Кириллова С. А., 2010. Эволюция пространственного каркаса: от экономического к туристическому опорному каркасу // Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. Т. 14, № 5. С. 225–232.

- Котилко В. В., 2018. Особенности разработки пространственной стратегии // Вестник Восточно-Сибирской Открытой Академии. № 30. С. 1–19.

- Кравчук Ю. Б., 2012. Актуализация политики пространственного развития муниципальных образований // Известия Иркутской государственной экономической академии. № 1 (81). С. 114–117.

- Лексин В. Н., 2018. Как это делается. К разработке стратегии пространственного развития России // Свободная мысль. № 4. С. 13–30.

- Мартьянов В. С., Руденко В. Н., 2012. Российские мегаполисы: от индустриальных городов к стратегии многофункциональных агломераций // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения РАН. Вып. 12. С. 316–330.

- Минакир П. А., 2015. Региональные стратегии и имперские амбиции // Пространственная экономика. № 4. С. 7–11.

- Минакир П. А., 2016. Национальная стратегия пространственного развития: добросовестные заблуждения или намеренные упрощения // Пространственная экономика. № 3. С. 7–15.

- Митрофанова И. В., 2007. Федеральные целевые программы межрегионального класса как инструмент управления макрорегионом: реалии и перспективы модернизации // Региональная экономика: теория и практика. № 3. С. 2–14.

- Митрофанова И. В., Селютин В. В., Иванов Н. П., 2019. «Белые пятна» стратегии пространственного развития России: обсуждение проекта // Региональная экономика. Юг России. Т. 7, № 1. С. 42–55. DOI: https://doi.org/10.15688/re.volsu.2019.1.4.

- Полякова А. Г., 2010. Регионы нового освоения в условиях модернизации : монография. Тюмень : Ист Консалтинг. 232 с.

- Татаркин А. И., 2008. Конкурируют не только фирмы, но и территории // Губернский. № 4. С. 28–30.

- Хилл Ф., Гэдди К., 2007. Сибирское бремя. Просчеты советского планирования и будущее России : пер. с англ. М. : Научно-образовательный форум по международным отношениям. 328 с.