Разработка стратегий социально-экономического развития: компаративный анализ институциональной деятельности регионов России в 2015-2016 годах

Автор: Будаева Ксения Владимировна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности

Статья в выпуске: 1 (15), 2017 года.

Бесплатный доступ

Система регионального стратегического планирования в России трансформируется с учетом новаций, связанных с внедрением принципов теории нового государственного управления, уже более пяти лет. В числе прочих модернизацию претерпела и нормативно-правовая база, в 2014 г. появился новый федеральный закон о стратегическом планировании, закрепивший новые законодательные условия по разработке стратегических документов на разных уровнях национальной хозяйственной системы. Исследование, результаты которого представлены в статье, направлено на изучение состояния системы стратегического планирования, в частности подходов к разработке стратегических документов, и посвящено анализу нормативно-правовых рамок осуществления стратегирования на региональном уровне, а также содержательным аспектам стратегий социально-экономического развития регионов. Анализ базируется на обзоре нормативно-правовых актов в сфере стратегического планирования регионального уровня - законов о стратегическом планировании и стратегий социально-экономического развития. Основными оцениваемыми аспектами явились характеристики законодательства и самих региональных стратегий, причем учитывались как формальные характеристики, так и содержание отдельных разделов стратегий и законов. Особое внимание автором уделено сравнению подходов разных регионов к выбору стратегической альтернативы (сценария) развития.

Стратегическое планирование, стратегия социально-экономического развития, регион, развитие, сценарий, закон, альтернатива, приоритеты, новации, корректировка

Короткий адрес: https://sciup.org/149131168

IDR: 149131168 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15688/re.volsu.2017.1.6

Текст научной статьи Разработка стратегий социально-экономического развития: компаративный анализ институциональной деятельности регионов России в 2015-2016 годах

DOI:

В связи с активной фазой трансформации системы стратегического планирования (СП) в России на всех уровнях проводится большое число исследований, так или иначе посвященных различным аспектам разработки документов планирования, прогнозирования и программирования [3; 9; 14]. Однако пока мало уделяется внимания анализу нормативно-правовых основ осуществления стратегирования на региональном уровне, а также содержательным аспектам стратегий социаль- © Будаева К.В., 2017

но-экономического развития регионов, в том числе выбору сценария развития территории. Подобный комплексный обзор документов всех регионов России, а не отдельно взятого субъекта, является актуальной задачей в связи с продолжением адаптации нового федерального законодательства и отсутствием единых подходов к стратеги-рованию на региональном уровне [4].

Наиболее активная законотворческая работа по формированию региональных нормативных актов в сфере СП шла в 2015 г., было принято 46 региональных законов о стратегическом планировании. В 2016 г. еще 12 регионов приняли законы, регулирующие осуществление процесса СП на своей территории, и некоторые субъекты Российской Федерации внесли изменения в ранее принятые акты. Так, новые законы были приняты в Астраханской, Белгородской, Ивановской, Кемеровской, Липецкой, Рязанской, Тульской областях, Республиках Бурятия, Ингушетия, Саха (Якутия) и Тыва, г. Севастополь. К концу 2016 г. региональные законы были приняты в 70 субъектах Федерации.

Однако некоторые вновь принятые в регионах законы свидетельствуют о достаточно формальном подходе к регулированию отношений в сфере СП, в других же встречаются детально регламентированные положения.

Среди вновь принятых актов следует отметить закон Липецкой области «О некоторых вопросах стратегического планирования, мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования», название которого, как можно заметить, отличается от принятого среди регионов России – «о стратегическом планировании» – в сторону более строгого ограничения круга вопросов, которые регулирует закон. Так, он закрепляет лишь срок действия стратегии социально-экономического развития региона и порядок осуществления мониторинга и контроля реализации документов СП.

В Белгородской области закон также называется иначе «О реализации в Белгородской области некоторых положений Федерального закона “О стратегическом планировании в Российской Федерации”», в нем копируются положения федерального законодательства.

Закон Ивановской области более объемен, но содержит много ссылок на федеральные нормы.

Республика Ингушетия закрепила участие муниципальных образований в процессе СП на уровне региона.

В законе Астраханской области следует отметить детальную регламентацию порядка рассмотрения проектов государственных программ региона.

Закон Республики Тыва содержит много детально регламентированных положений. Так, расширен понятийный аппарат за счет введения ряда определений различных документов СП. В систему документов СП включены приоритетные направления деятельности исполнительных органов государственной власти данного субъек- та Федерации, в регионе сохранили возможность разработки стратегии социально-экономического развития части территории Республики.

К концу 2016 г. практически все регионы разработали и утвердили стратегии, исключение составили Красноярский край, Рязанская область, Тульская область, а также г. Москва, где законодательно утвержденные документы на тот момент отсутствовали, в каждом из них процесс разработки стратегий находился на различных этапах: от создания рабочих групп по разработке стратегии до общественного обсуждения ее проекта.

В 2015 г. были утверждены четыре новые стратегии, все на период до 2030 г., а также были внесены изменения в стратегии 18 регионов [2]. В 2016 г. были утверждены стратегии социально-экономического развития до 2030 г. в Саратовской, Ленинградской, Вологодской областях; изложены в новой редакции стратегии Ярославской области до 2025 г. и Республики Хакасия до 2020 года.

Процесс разработки «Стратегии социальноэкономического развития Саратовской области до 2030 г.» Министерством экономического развития и инвестиционной политики области начался в марте 2015 г. с определения видения нового формата документа [13]. Интересным этапом в процессе разработки стало выявление основных диспропорций в развитии региона (август – сентябрь 2015 г.) с помощью анкетирования предприятий и организаций области, которое включало в себя опрос по всем сферам деятельности предприятий. Анкеты представили 73 предприятия, определяющие развитие соответствующего вида экономической деятельности. На основе обобщенных результатов опроса были выявлены основные особенности хозяйственной деятельности предприятий Саратовской области.

Генеральная цель стратегии этого региона – обеспечение стабильного улучшения качества жизни населения и повышение глобальной конкурентоспособности области на основе перехода к экономике знаний, в центре которой – человек. Достижение цели запланировано в течение трех этапов: 2016–2018 гг. – стабилизация посткризисной ситуации и наращивание темпов экономического развития; 2018–2025 гг. – расширение процессов технологической модернизации, структурной перестройки экономики и достижения весомых качественных результатов; 2025–2030 гг. – функционирование новой модели экономического роста, предусматривающей переход от сти- мулирования инноваций и человеческого потенциала к росту на их основе [6].

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 15 лет, а так же с учетом сохранения общих направлений налоговой, бюджетной политики на реализацию стратегии в рамках государственных программ потребуется порядка 2 567 млрд рублей.

«Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 г.», утвержденная еще в 2014 г., была существенно изменена и обновлена в 2016 году.

Главная цель социально-экономического развития Ярославской области осталась прежней – повысить качество жизни населения региона. Существенно обновлен раздел об оценке достигнутых целей и анализе основных направлений социально-экономического развития Ярославской области в 2005–2012 гг., детально проанализированы темпы развития системы здравоохранения в области, пересмотрены ключевые проблемы, сдерживающие развитие региона [7].

На основе проведенного SWOT-анализа были определены обновленные стратегические приоритеты развития Ярославской области: развитие наиболее перспективных отраслей экономики, государственная поддержка «сильных и перспективных» отраслей; развитие АПК, туризма и сопутствующего бизнеса, использование преимущества близкого расположения к Московской агломерации; формирование миграционной политики и ориентации системы обучения на нужды региональной экономики, поддержка здорового образа жизни и повышения рождаемости в регионе; стимулирование развития жилищного строительства, совершенствование подсистем профилактики, диагностики и лечения болезней, являющихся основными причинами потери трудоспособности и смертности в регионе; повышение эффективности государственного и муниципального управления.

Кроме того, изменены показатели стратегии и их целевые значения, актуализированы отдельные задачи и механизмы развития отраслей экономики и социальной сферы. Однако портфель стратегических отраслей области остался прежним: обрабатывающая промышленность, транспорт и связь, туризм, ИТ, строительство и сельское хозяйство.

В стратегию была добавлена оценка финансовых ресурсов, необходимых для ее реализации, в том числе представлена оценка бюджета развития (средств областного бюджета, направляемых на социально-экономическое развитие региона).

«Стратегия социально-экономического развития Вологодской области до 2030 г.» разрабатывалась более двух лет силами Департамента стратегического планирования области. Был проведен большой комплекс мероприятий, направленных на вовлечение населения области в процесс подготовки и обсуждения документа, организовано более 100 экспертных фокус-групп и площадок. Стратегия прошла несколько этапов общественного обсуждения внутри региона с экспертным сообществом, общественными организациями, жителями региона с помощью анкетирования, бизнес-сообществом, промышленным сообществом, профильными комитетами Законодательного собрания области.

Цель стратегии – реализация политики на-родосбережения путем сохранения демографического потенциала и развития человеческого капитала за счет развития конкурентоспособности области и формирования пространства для развития человека.

Разработчиками было выделено 21 направление развития региона в совершенно различных сферах управления, которые стали опорными при формировании тактических направлений и задач: демография, «Вологодская область – Душа Русского Севера», успешная школа, агломерации Вологодчины, новая индустриализация, промышленные кластеры, «Настоящий Вологодский продукт», «Деревня – душа России», деловой климат и предпринимательская инициатива, «Великий Устюг – родина Деда Мороза», туристический кластер, «Я – гражданин России», качественные дороги и транспортная мобильность, кадры региона, агропродуктовый кластер, IT-кластер, моногорода, эффективное государство, государственный контроль и надзор, импортозамещение и развитие экспорта, вопросы экологии [12].

«Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 г.» была разработана Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности региона с привлечением большого количества экспертов. Была организована так называемая народная экспертиза, состоящая в формулировании и ранжировании проблем региона жителями и представителями местных исполнительных и законодательных органов власти, а депутатов от муниципалитетов попросили определить проблемы своего поселения и предложить способы их решения.

Разработчики этой стратегии предложили пять векторов развития региона: индустриальное лидерство, профессиональное образование, комфортные поселения, продовольственная безопасность, современный транспортный комплекс [5].

Документ отличается несколькими принципиальными нововведениями: во-первых, разделены масштабные приоритеты развития и текущая деятельность; во-вторых, заявленные приоритеты реализуются через стратегические проектные инициативы – комплексы конкретных проектов развития (инвестиционных, организационных, инновационных), реализация которых направлена на изменение сложившейся структуры той или иной сферы и имеет значительный экономический и социальных эффект в масштабе региона; в-третьих, стратегия закладывает основу изменений в системе государственного управления, в первую очередь имплементацию проектного подхода, что позволит эффективно реализовывать сложные, межведомственные проекты, лежащие в основе стратегии [11].

В 2016 г. в 17 регионах были внесены изменения в стратегии: Республик Алтай, Коми, Хакасия; Удмуртской, Чувашской, Белгородской, Ивановской, Калужской, Магаданской, Нижегородской, Новгородской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской и Ярославской областей, а также Забайкальского и Приморского краев.

Следует заметить, что в большинство документов были внесены корректировки только относительно понятий и формулировок, используемых в стратегии.

Однако некоторые документы претерпели более существенные корректировки. В стратегии Республики Хакасия откорректированы генеральные задачи развития, а также задачи развития отдельных отраслей экономики региона, в том числе агропромышленного комплекса, образования и науки региона, приоритеты инвестиционного развития; изменена цель модернизации системы государственных финансов в регионе, развития рынка труда, государственной политики в сфере межнациональных отношений, культуры. Кроме того, расширен раздел о территориальном развитии региона за счет включения кластерной и агломерационной политики, а также изменены плановые индикаторы социальноэкономического развития и добавлен перечень государственных программ.

В стратегии Республики Коми откорректирована система целевых индикаторов, установленных для достижения целей стратегии.

Стратегия Нижегородской области дополнена списком государственных региональных программ.

Стратегия Республики Алтай откорректирована относительно некоторых понятий, а также дополнена перечнем целей и задач социально-экономического развития для формирования государственных программ Республики, которые впоследствии откорректированы. Тактические задачи стратегии сформулированы по иерархии «Стратегическая задача – тактическая цель – тактическая задача». Так, задача по повышению эффективности бюджетных расходов Республики Алтай будет выполняться в рамках тактической цели «Проведение эффективной государственной политики в области управления государственными финансами Республики Алтай», которая, в свою очередь, является частью стратегической задачи «Совершенствование государственных механизмов управления экономикой и социальной сферой».

В стратегии Пензенской области откорректированы нормативы минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов и минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов.

Перспективы развития муниципальных образований в стратегии Удмуртской Республики дополнены созданием территорий опережающего социально-экономического развития.

В стратегии Калужской области откорректированы как понятия и формулировки, используемые в документе, так и отдельные разделы стратегии; переформулировано содержание разделов о пространственной организации и комплексном развитии территорий на основе нового «пакета ресурсов», о модернизации транспортной инфраструктуры. Кроме того, изложены в новой редакции показатели эффективности реализации стратегических приоритетов.

В стратегию Новгородской области внесены изменения как в понятия стратегии, так и в подраздел об экологической политике в разделе по разработке механизмов реализации стратегии.

Однако далеко не все стратегии актуализируются в соответствии с внешними изменениями. По результатам первого полугодия 2016 г. по-прежнему из доступных для анализа 80 стратегий, утвержденных нормативно-правовыми документами, 29 не подвергались корректировкам с момента их разработки, что составляет около 36 % от общего числа стратегий. Из этого числа 13 следующих стратегий разработаны до 2011 г. и ни разу не были откорректированы: стратегии

Самарской области (2006 г.), Республики Бурятия, Курской, Новосибирской, Смоленской областей (2007 г.), Республики Мордовия, Архангельской, Орловской областей (2008 г.), Республики Башкортостан (2009 г.), Республики Карелия, Камчатского края, Иркутской области, Ненецкого автономного округа (2010 г.).

Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации является, согласно ФЗ-172, документом СП, разрабатываемым в рамках целеполагания [9].

Форма нормативно-правового акта, которым утверждается текст стратегии социально-экономического развития региона, и название самой стратегии закрепляются в региональном законодательстве в сфере стратегического планирования. Практика подходов к законодательному наименованию, а также форме утверждения документа разнообразна, вне зависимости, например, от года разработки документа.

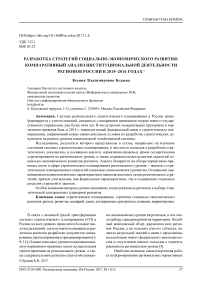

В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации (46 регионах) стратегия была принята в форме постановления органа исполнительной власти региона (рис. 1). Чаще всего стратегия принимается постановлением Правительства региона (Республика Бурятия, Камчатский край, Калужская область, г. Санкт-Петербург, Еврейская автономная область), в двух регионах – администрацией (Брянская и Смоленская области), губернатором в Новосибирской области.

В 11 регионах документ был принят распоряжением исполнительных органов власти: Правительства (Чеченская Республика, Ставрополь- ский край, Курганская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), администрации в Архангельской, Костромской и Псковской областях. В Иркутской области стратегия принята распоряжением губернатора, и только в двух областях – Владимирской и Омской – указами губернаторов регионов.

Достаточно часто встречаются случаи утверждения законодательным органом власти: региональным законом соответствующих органов власти регионов (21 стратегия) (Республика Адыгея, Краснодарский край, Волгоградская область), постановлением законодательных органов власти: законодательным собранием в Республике Карелия и Алтайском крае, законодательной думой в Томской области, собранием депутатов (Ненецкий автономный округ), Верховной радой в Республике Крым.

Согласно п. 1 ч. 4 ст. 11 ФЗ-72, документом СП, разрабатываемым в рамках целеполагания, является стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. Однако, как показывает анализ, не все документы, отражающие целеполагание в регионе на долгосрочный период, носят указанное название. В 3 субъектах (Кабардино-Балкарская Республика, Нижегородская, Оренбургская области) такой документ называется стратегией развития без уточнения сферы его действия. В Республике Марий Эл в название добавлен характер срока действия документа: стратегия долгосрочного социально-экономического развития. В Республике Саха (Якутия) разрабатывается проект не стратегии, а программы социально-экономического развития.

35 ■ -

20 "

Заной Постановление Постановление Постановление Распоряжение Распоряжение Указ Губерн. ора органа Правительства Губернатора Правительства Губернатора законодательной (Администрации) (Администрации)

власти

Рис. 1. Форма нормативно-правового акта, которым утверждена стратегия социально-экономического развития региона

Примечание. Составлено автором.

В Иркутской области принята концепция социально-экономического развития, а в Тюменской области в название также добавлен характер действия утвержденной концепции. В 2 субъектах Крымского федерального округа роль подобного документа выполняет федеральная целевая программа, принятая в целях социально-экономического развития этих новых субъектов Федерации.

В числе прочих элементов стратегий, представляющих практический и научный интерес, можно отметить выбор сценария социально-экономического развития региона на долгосрочную перспективу, согласно которому в каждой стратегии прописываются механизмы реализации. По итогам проведенного анализа существующих региональных стратегий в 2016 г. в 79 документах представлены сценарии развития регионов (рис. 2).

В большинстве стратегий представлено два или три варианта развития региона, и только несколько придерживаются единственного сценария, как, например, Республика Коми, Архангельская, Курская и Сахалинская области, либо предлагается более трех вариантов, как у Камчатского края, Калужской, Омской и Оренбургской областей 2.

Основными или классическими можно назвать три вида сценариев: инерционный, комплексный и инновационный. В стратегиях используются разные определения для того или иного сценария. Например, инерционный сценарий представлен как пессимистический, базовый, консервативный, традиционный, стабилизационный и как сценарий жестких ресурсных ограничений.

Инновационный сценарий тождественен оптимистическому, активному, инновационно-клас- терному, инновационному социально ориентированному, стратегическому, модернизационному, инновационно-прорывному, реалистичному сценариям. Также ряд регионов выделяет такой сценарий, как форсированный (аналогично максимальному и проектному амбициозному вариантам), предполагающий повышенные темпы экономического роста во всех отраслях экономики. В подавляющем большинстве регионов используется комбинация сценариев «инерционный» – «инновационный» (в 51 стратегии).

Вызывают интерес стратегии, в которых сформулированы отличные от традиционных сценариев варианты развития региона. Так, для развития Псковской области предлагаются два варианта развития региона: «периферия двух крупнейших российских агломераций» или «точка роста в системе двух крупнейших агломераций России, зоны деловой и социокультурной кооперации северо-запада России, Балтийских стран и Белоруссии». Сценарии, исходя из названия, являются нейтральными по уровню консервативности, однако четко закрепляют выбранное направление развития.

Кроме базового сценария, Республика Мордовия выделяет сценарии «Локальное технологическое лидерство» и «Смена специализации», где последний в основном реализуется в близких к московской агломерации промышленных регионах.

Для развития Удмуртской Республики рассматриваются сценарии «Полифункцио-нальный процессинговый центр» и «Диверсификация и технологический подход». Второй вариант выбран целевым и подразумевает инновационно-технологическую модернизацию экономики.

Более Зх сценариев 4

1 сценарю' 4

Нет сиенаргез 10

О 5 10 15 20 25 30 ЗЕ -О

Рис. 2. Количество сценариев в стратегиях социально-экономического развития регионов России Примечание. Составлено автором.

В рамках социально-экономического развития Калужской области предложено четыре варианта: «Внешние тождества», «Флагманские проекты», «Многофокусное развитие», «Региональный анклав». Омская область также выделяет четыре сценария в зависимости от внешних условий: «Базовый», «Сибирский лидер роста», «Трансформация» и «Борьба за выживание».

Оренбургская область, в отличие от остальных регионов, разработала кластерный подход к определению сценария. Выделяются три сценария как ключевые направления развития: 1) макроэкономический; 2) сценарий общефедеральной политики; 3) сценарий развития отношений со странами Центральной Азии. Эти сценарии разветвляются еще на 3 дополнительных подсценария: 1) подсценарий постепенного роста и интенсивного экономического роста; 2) подсценарий «либерализации» и «консервативный» подсценарий; 3) подсценарии «дезинтеграция» и «интеграция». Таким образом, развитие региона на определенных этапах возможно в соответствии с промежуточными сценариями.

В Стратегии Республики Ингушетия, помимо инерционного сценария и варианта активного экономического развития, выделяется и развитие преимущественно за счет федеральных средств.

Набор сценариев в стратегии Республики Карелия также представляется любопытным для рассмотрения. Наряду с инерционным сценарием, в документе выделяются инвестиционный и инновационный сценарии, разница между которыми определена не совсем четко. Под инвестиционным сценарием регион предполагает «технологическую модернизацию существующих промышленных предприятий», однако роль инвестиций как таковых не обозначена, а инновационный сценарий рассчитан «на формирование в Республике Карелия экономики, основанной на знании и использовании постиндустриальных источников развития».

Безусловно, в большинстве стратегий после анализа предложенных альтернатив один из сценариев принимается за базовый, в соответствии с которым прописываются механизмы реализации стратегий (57 субъектов).

Между тем выбор целевого сценария должен быть основан на совокупной оценке потенциала региона, его внутренних особенностях развития, а также изменениях во внешней среде. Однако, как показывает исследование стратегий социально-экономического развития регионов на предмет определения конкурентоспособности территории, подходы к определению уникальных характеристик региона и выявлению ключевых особенностей его внешней среды кардинально отличаются. В большинстве случаев в стратегиях представлен SWOT-анализ региона (основной способ определения конкурентоспособности региона, применяющийся в стратегических документах), характеризующийся большим количеством существенных ошибок в методологии анализа, например отсутствие корреляции характеристик внутренней и внешней среды региона, в то время как именно этот этап является определяющим для формирования приоритетных направлений развития и сценариев [1]. В большинстве стратегий целевой сценарий не связан с региональными приоритетными отраслями и проблемами, а выбран по иным основаниям.

Инновационный сценарий выбран в 46 документах, в 4 – комплексный, иные сценарии (комплексный, мобилизационный сценарии и сценарии монопрофильной экономики, сбалансированного развития и опережающего развития) обозначены в 7 других регионах. Превалирующий инновационный сценарий является оптимистичным, позволяет заложить в направления и механизмы реализации стратегии большее количество инновационных проектов, а также такой сценарий по своей сути направлен на более активное и прорывное развитие, что является генеральной целью стратегического планирования в целом. Поэтому в большинстве случаев заявленные показатели высоких темпов роста экономики не выполняются ввиду изначально завышенных целей и задач.

Иные целевые сценарии подразумевают развитие в направлениях «Нишевое лидерство в Сибири» и «Новый туристский регион» (Республика Алтай), «Эколого-технологическое развитие» (Республика Бурятия), «Капитализация активов и рыночная реструктуризация» (Республика Мордовия), «Диверсификация и технологический переход» (Удмуртская Республика), «Новая индустриализация» (Приморский край), «Модернизация растущих отраслей» (Смоленская область) и сценарий монопрофильной экономики (Ненецкий АО). В этих регионах в качестве варианта развития выбраны конкретные приоритетные отрасли или направления модернизации всей экономической системы региона.

Исследование практики выбора стратегической альтернативы разработчиками стратегий социально-экономического развития регионов России демонстрирует наличие общих трендов, состоящих, во-первых, в следовании классическому набору сценариев «инерционный – комплексный – инновационный», а во-вторых, в склонности к выбору в качестве целевого сценария наиболее оптимистичного, несмотря на негативные макроэкономические показатели. Однако не всегда параметры сценариев содержательно совпадают с названием.

Таким образом, комплексный компаративный анализ практики стратегирования в регионах России свидетельствует о том, что спустя два года после кардинальной перемены федеральной законодательной парадигмы система СП по-прежнему находится в стадии становления. Законодательные рамки на региональном уровне закреплены далеко не во всех субъектах Российской Федерации, а если и закреплены, то в большинстве случаев без учета институциональной и законодательной специфики. Разрозненность формальных подходов даже к названию документа в рамках целеполагания, а также к организации процесса разработки стратегий говорит об отсутствии единообразной методологической основы к процессу стратегирования в целом. Содержательное исследование подходов к выбору сценария развития территории также в большинстве случаев подтверждает отсутствие системного подхода к разработке стратегических документов.

В 2016 г. достаточно активно шла разработка нескольких документов, направленных на модернизацию системы СП на всех уровнях управления, один из которых – методические рекомендации по разработке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, плана мероприятий по ее реализации, организации мониторинга и контроля реализации. Документ прошел несколько этапов обсуждений, однако к концу 2016 г. не был утвержден законодательно [10]. Нормативно-правовым актом были закреплены правила согласования проекта стратегии социально-экономического развития субъекта РФ в части полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ с документами СП, разрабатываемыми и утверждаемыми (одобряемыми) органами государственной власти РФ [8; 15].

Но увеличение числа документов, методологически сопровождающих разработки стратегических документов, ведет и к излишней формализации и официализации процесса стратеги-рования, что, безусловно, в конечном итоге не отразится благотворно на содержательном смыс- ле регионального стратегического планирования в контексте управления регионом.

Список литературы Разработка стратегий социально-экономического развития: компаративный анализ институциональной деятельности регионов России в 2015-2016 годах

- Будаева, К. В. Научно-методическая поддержка разработки документов стратегического планирования регионального уровня/К. В. Будаева//Общественные финансы. -2016. -№ 33. -С. 3-25.

- Климанов, В. В. Региональное стратегирование и программирование в Российской Федерации в 2015 году: ежегод. докл./В. В. Климанов, К. В. Будаева, Н.А. Чернышова. -М.: ИРОФ, 2016. -110 с.

- Климанов, В. В. Синхронизация документов стратегического планирования в регионах и муниципалитетах/В. В. Климанов, А. А. Михайлова//Проблемы теории и практики управления. -2015. -№ 2. -С. 24-29.

- Климанов, В. В. Эволюция разработки и содержания документов регионального стратегического планирования в России/В. В. Климанов, К. В. Будаева//Региональная экономика: теория и практика. -2014. -№ 40 (367). -С. 52-63.

- Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://econ.lenobl.ru (дата обращения: 21.12.2016). -Загл. с экрана.

- Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года: Постановление Правительства Саратовской области от 30.06.2016 г. № 321-П. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.garant.ru/hotlaw/saratov/796733/(дата обращения: 13.11.2016). -Загл. с экрана.

- О внесении изменений в Постановление Правительства области от 06.03.2014 г. № 188-п: Постановление Правительства Ярославской области от 01.02.2016 г. № 73-п. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/412703993 (дата обращения: 23.11.2016). -Загл. с экрана.

- О «Правилах согласования проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации в части полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации с документами стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми (одобряемыми) органами государственной власти Российской Федерации»: Постановление Правительства Российской Федерации от 14.10.2016 г. № 1045. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://pravo.gov.ru/laws/acts/78/49485253.html (дата обращения: 23.10.2016). -Загл. с экрана.

- О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ. -Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». -Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841 (дата обращения: 24.12.2016). -Загл. с экрана.

- Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://economy.gov.ru (дата обращения: 14.12.2016). -Загл. с экрана.

- Официальный сайт Общественной палаты Российской Федерации. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://www.oprf.ru (дата обращения: 20.12.2016). -Загл. с экрана.

- Официальный портал Правительства Вологодской области. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://vologda-oblast.ru (дата обращения: 01.12.2016). -Загл. с экрана.

- Официальный портал Правительства Саратовской области. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://saratov.gov.ru (дата обращения: 11.12.2016). -Загл. с экрана.

- Оценка качества разработки региональных стратегий развития в России/И. Н. Ильина, Е. Е. Плисецкий, Г. С. Копыченко, Е. Г. Рыбина//Региональная экономика: теория и практика. -2016. -№ 5. -С. 178-196.

- Стратегическое планирование в регионах и городах России: пространство выбора и выбор пространства/под общ. ред. Б. С. Жихаревича. -СПб.: Леонтьевский центр, 2016. -104 с.