Разработка структуры археологической ГИС «Культурное наследие Зарафшанской долины»

Автор: Дмитриева Ю.А., Сучилин А.А., Иневаткина О.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы пятого круглого стола "Археология и геоинформатика" (Москва, 14-15 апреля 2010 г.)

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

Регион Самарканд расположен в бассейне реки Зарафшан (центральная часть Узбекистана), прилегающем к Таджикистану. Территория включает обширные равнины и низменные горные хребты и богата историческими и архитектурными памятниками разных эпох. Совместными усилиями советских и международных экспедиций в районе Pastdargom был получен значительный материал по истории урбанизации в древнем Согдиане. Исследования исторических ландшафтов в районе Pastdargom выявили необходимость накопления данных и разработки геоинформационной базы данных. В статье представлены возможности ГИС-технологий для реконструкции детальной картины оседания человека в исследуемом районе Самаркандской области и прослеживания маршрутов, однажды включенных в систему Шелкового пути. Создана специализированная археологическая ГИС «Культурное наследие Зарафшанской долины». Он очень перспективен для изучения исторического ландшафта и археологического наследия района Пастдарг.

Геоинформационные системы, археологические памятники, средняя азия, зеравшанская долина, культурное наследие

Короткий адрес: https://sciup.org/14328448

IDR: 14328448

Текст научной статьи Разработка структуры археологической ГИС «Культурное наследие Зарафшанской долины»

Самарканд и территория древней культурной общности Согд, центром которой город являлся с середины I тыс. до н. э., в настоящее время привлекают ученых и археологов со всего мира. Cогд расположен на плодородных землях среднеазиатского Междуречья, между крупными реками Центральной Азии – Амударьей и Сырдарьей. Исторические названия этой большой территории: Трансоксиана (лат.), Вараруд (перс.), Мавераннахр (араб.), означающие буквально «заречье». Северную часть Междуречья занимает плодородная долина реки Зарафшан, в среднем течении которого в середине I тыс. до н. э. и был основан Самарканд.

Среднее течение Зеравшана является одним из основных регионов Согда, изучение которого играет важную роль в истории формирования народов Средней Азии. Благоприятный климат, обилие водных источников, богатый животный и растительный мир привели к заселению этого оазиса еще в эпоху палеолита. О земледельцах эпохи бронзы свидетельствует поселение Саразм (III тыс. до н. э.) в верхнем течении Зарафшана. Интенсивное освоение долины продолжилось в раннем железном веке, когда в Центральной Азии зарождались древние государственные образования – Хорезм, Бактрия, Маргиана, Согд. Во второй половине I тыс. до н. э. они входили в состав Ахеменидской державы, затем в состав греческих государств. Эпохи наложили свой отпечаток на облик городов и поселений, рост которых приходится на III–II вв. до н. э. В IV–V вв. н. э. внутреннее положение Средней Азии характеризовалось ослаблением и распадом крупных государственных образований, повлекшим упадок городской жизни и запустение городов и сельских поселений. Часть прежних городских центров продолжала существовать, но сильно сократилась территориально; в их сельской округе возникали владельческие замки и усадьбы. Расцвет городской культуры Согда приходится на VI–VIII вв., когда в силу географического и политического положения он становится промежуточным звеном в торговле между Китаем и западными странами. Значительное изменение облика городов и поселений произошло с арабским завоеванием Мавераннахра и с последующим вхождением его в состав исламских государственных образований второй половины VIII – нач. XIII вв. Завоевательные походы Чингисхана в 1220 г. привели к катастрофическим последствиям для городов и селений не только Мавераннахра, которые в последующие эпохи большей частью уже не восстанавливались. Именно пласт памятников середины I тыс. до н. э. – XIII в. н. э., сохранившихся в современном ландшафте Зарафшанской долины в виде холмов разной конфигурации, и составляет основной массив археологического наследия Самаркандского Согда.

Многие древние авторы в своих трудах отмечали природные и климатические достоинства долины. О землях Самаркандского Согда ибн Хаукаль (X в.) писал: «Почва Самарканда принадлежит к числу самых плодородных и сухих... Воды, которыми пользуются жители Самарканда (имеется в виду вся область), текут из Согдийской реки (Зарафшана)... Число каналов велико, ввиду того, что на них лежит много селений... Если подняться на гору (Кухек) и взглянуть с нее на долину Согдийской реки, то видна сплошная зелень, среди которой не заметно ничего, кроме цитадели или замка. Что же касается пространства вне этой зелени, то это негодные земли или невозделанные, но таких видно немного» ( Бетгер , 1957. С. 16–17).

Долина Зарафшана вытянута в широтном направлении и окаймлена невысокими горными грядами, представляет собой плоскую равнину. Река Зарафшан берет начало из ледника, расположенного на стыке Туркестанского и Зарафшан-ского хребтов на территории Таджикистана, и, пройдя почти с востока на запад узкой и скалистой долиной, отклоняется несколько на северо-запад и разливается по широкой равнине, называемой в восточной части историческим Самаркандским Согдом, а в западной – Бухарским Согдом.

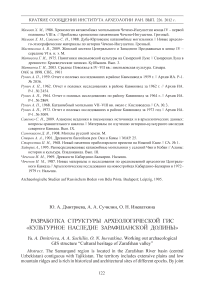

Территория, на примере которой разрабатывается археологическая ГИС «Культурное наследие Зарафшанской долины» (рис. 1), расположена в левобережной части долины к западу от Самарканда. В нее вошли земли между Кара-дарьей и предгорьями отрогов Зарафшана за каналом Даргом, давшим название как исторически сложившемуся земледельческому оазису, так и административной единице области – Пастдаргом (букв. Задаргомье), а также пограничные с ним территории других районов.

Археологические открытия в Согде, сделанные за последние десятилетия усилиями советских и международных экспедиций Франции, Италии и Японии, работающих в сотрудничестве с Институтом археологии АН РУз, дали значительный материал по истории согдийского градостроения. Степень изученности памятников различных эпох и объем накопленной информации в настоящее время уже требуют нового уровня его обработки и осмысления всего массива данных с применением новых информационных технологий, позволяющих решать проблемы, связанные с реконструкцией послойных исторических ландшафтов. В связи с этим группой ученых под руководством М. Този в 2001 г. ( Shirinov, Tosi , 2003. P. 13–41) была предложена программа по созданию Археологической информационной системы Центральной Азии (Archaeological Information System of Central Asia – AISCA) ( Padwa, Stride , 2009; Rondelli, Mantellini , 2009). В настоящее время Франко-Узбекской, Итало-Узбекской и Японо-Узбекской археологическими экспедициями проводится работа по составлению свода памятников Самаркандской области (среднего течения Зарафшана) и создания базы данных для AISCA.

Фундаментом для разработки блоков предлагаемой ГИС «Культурное наследие Зарафшанской долины» послужили материалы работы Среднеазиатской археологической экспедиции Государственного музея искусств народов Востока

Рис. 1. Карта распределения археологических памятников на территории Пастдаргомья, составленная Ю. А. Дмитриевой по материалам САЭГМИНВ

(САЭ ГМИНВ), проводившей в 1986–1991 гг. под руководством Г. В. Шишкиной обследование археологических памятников Пастдаргомского района Самаркандской области. В процессе научной обработки археологического, картографического и аэрофотографического материала создается база данных для свода памятников исследуемого района. В силу своего местонахождения вблизи Самарканда – древнейшего регионального центра, территория Пастдаргомья является частью древнеземледельческих и урбанизированных областей Самаркандского Согда. На картах отмечаются многочисленные археологические памятники, среди которых крупными размерами выделяется городище древнего административного центра района – Дурмен (Исбискет) на берегу Дурменсая ( Федорович , 1946; Шишкина, Иневаткина , 2005. С. 37–49; Шишкина , 2005. С. 755). Обследование памятников проводилось с целью изучения системы расселения и ее зависимости от городского центра. Выявлялась, по возможности, взаимосвязь памятников в соответствии с их типологией ( Галиева, Иневаткина , 2005. С. 275).

В последние годы коллектив сектора Средней Азии отдела истории материальной культуры и древнего искусства ГМИНВ под руководством Г. В. Шишкиной проводит комплексные исследования исторического ландшафта на основе археологического мониторинга Пастдаргомского района, в частности долины Дурменсая ( Там же. C. 275–291). C середины XX в. исторические ландшафты древнеземледельческого Согда подвергаются постоянному активному техногенному и антропогенному воздействию, вследствие чего многочисленные археологические памятники и могильники исчезли с лица земли ( Там же . С. 275). В связи с этим в задачи мониторинга картографических1 и аэрофотоматериалов разных лет входили поиск археологических памятников и уточнение их взаимосвязи с ландшафтами.

На этой основе разработана подробная классификация археологических памятников юго-западных земель Самаркандского Согда, включающая жилые структуры разных типов (город, село, сельский дом, замок, крепость), а также памятники нежилого характера (погребальные, ритуально-культовые и иные). Представлены следующие археологические периоды: 1. Древность (I тыс. до н. э.); 2. Эллинизм (первые века до н. э. – первые века н. э.); 3. Раннее средневековье (IV – середина VIII в. н. э.); 4. Средневековье (вторая половина VIII – вторая половина XIV вв. н. э.); 5. Эпоха Тимура и Тимуридов (1370–1511 гг.).

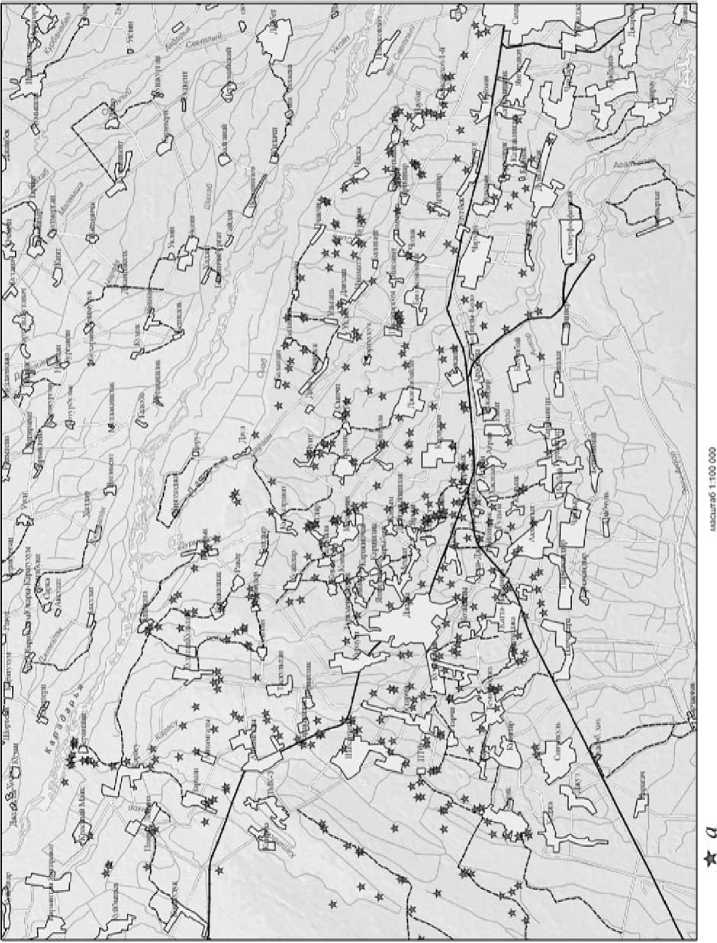

На изучаемой территории было выявлено более 700 памятников археологии (рис. 1). Данные на каждый памятник содержат подробную информацию: локализация, размеры, типология, описание, по возможности датировка, а также топо- и аэрофотопланы, фотоиллюстративный материал. Основу исторического ландшафта Пастдаргомья составляют крупные памятники – города и крепости ( Шишкина, Иневаткина , 2005. С. 37–49; Иневаткина , 2010. С. 6–26) (рис. 2, 3).

Таким образом, работа над реконструкцией исторических ландшафтов Пастдаргомского района и результаты исследований привели к необходимости

Рис. 2. Карта-схема расложения городов и крепостей Пастаргомья ( Иневаткина , 2010. С. 23)

1 – города; 2 – круглые крепости середины I тыс. до н. э.; 3 – квадратные эллинистические крепости; 4 – ранесредневековые крепости с эллинистической основой; 5 – раннесредневековые крепости; 6 – заставы и сторожевые замки; 7 – храм с заставой; 8 – пункты с ранней керамикой

(1 тыс. до н. э.); 9 – основные, 10 – второстепенные дороги по карте 1907 г.

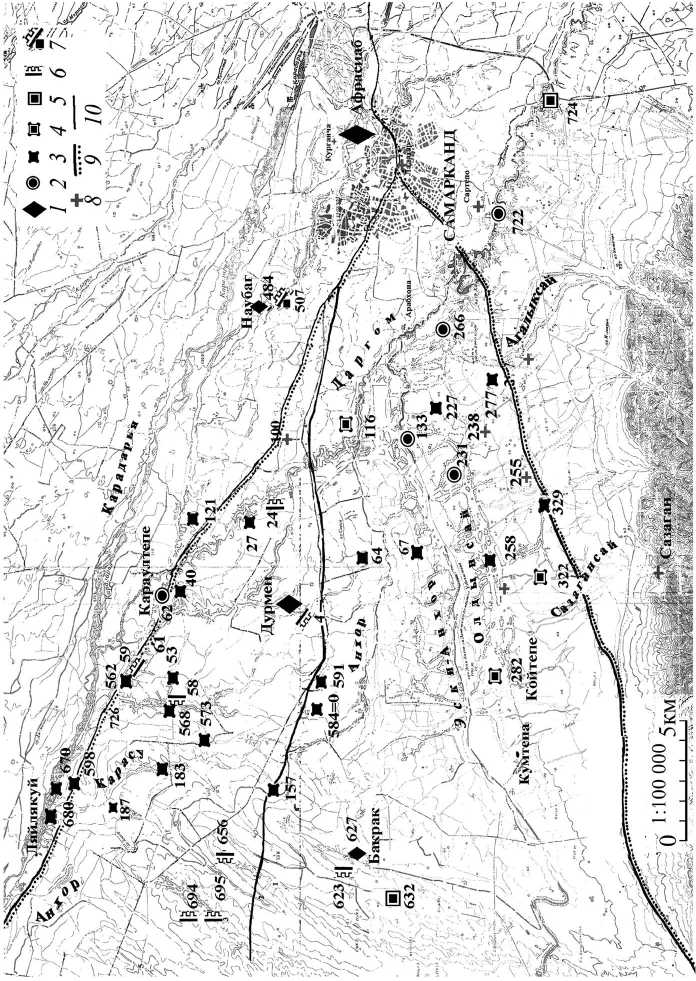

Рис. 3.

Города: а ) Ноубаг (середина первого тыс. до н. э., первые вв. до н. э.), б ) Дурмен (середина I тыс. до н. э. – VIII в.).

Крепости: в ) 53 (период эллинизма, IV ‒ первая половина V в.), г ) 116 (середина первого тыс. до н. э. (?) – первые вв. до н. э., VIII–Х вв.)

систематизации материала и разработки рассматриваемой геоинформационной базы. Возможность совмещения всех категорий данных на карте по пространственным и временным признакам позволит восстановить не только подробную картину древнего расселения данного района Самаркандской области, но также выявить его взаимосвязь с развитием древних транспортных коммуникаций (составлявших здесь небольшие отрезки дорог), входивших в систему Великого Шелкового Пути (рис. 2).

Комплексные исследования исторического ландшафта долины Дурменсая проводятся по следующим направлениям: всесторонний анализ сохранившихся исторических ландшафтов по аэрофотоснимкам и картам, разработка методов дешифрирования, поиск и учет древних уничтоженных структур естественного и антропогенного ландшафта, проведение детального анализа гидрографии района на основе карт и гидрографического дешифрирования ( Padwa, Stride , 2009).

В процессе анализа информации был использован ряд основных источников, которые оказали существенное влияние на создание археологической ГИС:

1. Единая топографическая основа 1950-х гг. в масштабе 1:100 000, 1:25 000, карты XIX – начала XX вв. и электронный вариант карт 1950–1960-х гг. в масштабе 1:100 000; топографическая карта 1907 г. масштаба 1:50 000 под редакцией В. Михайлова, карта 1929–1931 гг. масштаба 1:25 000; аэрофотоснимки государственной съемки 1972 и 1973 гг. в масштабе 1:39 000 и 1:12 000.

2. Данные SRTM (радарной топографической съемки 2000 г.) с борта космического корабля «Шаттл», полученные двумя радиолокационными сенсорами SIR-C и X-SAR. Эта съемка охватывает 80% земной поверхности, между 60° северной широты и 57° южной широты, благодаря чему с помощью спутникового радиоинтерферометра пользователь получает на исследуемую территорию данные для измерения высот земной поверхности с разрешением 90 м (Farr et al., 2000);

3. Данные из нового глобального покрытия GDEM, полученные со спутника «Terra» (съемочная система Aster), с расширенным покрытием до 99%, с 83° северной широты до 83° южной широты. Расстояние между измерительными точками рельефа составляет 30 м; изображения Aster получает в видимом инфракрасном диапазоне с пространственным разрешением от 15 до 90 м. Данные Aster позволяют заполнять многие пробелы в данных SRTM, например, в местностях с очень крутыми подъемами и спусками и в пустынях, что необходимо для карт более крупного масштаба.

4. Тематические карты: инженерно-геологическая карта СССР 1972 г. масштаба 1:2 500 000 Всесоюзного аэрогеологического треста и Министерства геологии СССР; геологическая карта восточной части Средней Азии масштаба 1:500 000 под редакцией А. П. Марковского 1957 г.

5. Данные исследований САЭ ГМИНВ 1985–1991 гг. на территории Пастдаргомского района, архивы сектора Средней Азии ГМИНВ (фотографические и археологические материалы).

2. Геология

3. Реконструкция исторического ландшафта

Разрабатываемая геоинформационная система – это ГИС локального уровня для исследуемой территории. В настоящий момент ГИС-технологии являются необходимым инструментом для научного исторического анализа ( Деревянко и др. , 2002) и уже имеет некоторую традицию. Геоинформационные технологии, обеспечивающие пространственно-временную привязку археологических объектов, представляют большую ценность для археологических исследований, так как именно благодаря географической привязке данных ГИС возможно в двух- или трехмерном пространстве с высокой степенью вероятности определять расположение исторических объектов на местности. Кроме того, элементы географической (археологической) карты снабжаются семантикой, которая может быть проанализирована для выявления объектов, представляющих научный интерес. ГИС наиболее удобны и полезны при создании археологических информационных систем отдельных географических регионов, планировании раскопок археологических памятников, изучении древних карт, палеорельефа. Современные ГИС позволяют одновременно анализировать векторные, растровые и текстовые данные. Применение ГИС-технологии в археологии позволяет анализировать планировку памятника в целом, его структуру и динамику развития, а также структуру археологических комплексов, определять количественные и качественные параметры объектов, входящих в состав археологического комплекса ( Алексеев и др. , 1997).

В результате обобщения всех собранных материалов была разработана структура археологической ГИС «Культурное наследие Зарафшанской долины», которая состоит из пяти тематических блоков: 1) география, 2) геология, 3) реконструкция исторического ландшафта (история), 4) дешифрирование и ДДЗ, 5) археология. Каждый блок характеризует и дополняет различные компоненты временных слоев исторического ландшафта и археологические «слои» Паст-даргомского района и включает комплект электронных слоев в единой системе координат, сопровождаемых легендами и текстовыми пояснениями, дополнительными данными, отражающими разные аспекты функционирования исследуемой территории.

1. География

Этот блок содержит информацию, дающую общее представление о Зараф-шанской долине. В нем представлены обзорные карты исследуемого района. Вся информация была трансформирована на исходную карту посредством программного обеспечения, предложенного комплексом ESRI. Блок включает в себя электронные слои: «рельеф», «гидрография», «населенные пункты», «дорожная сеть» и другие элементы географической основы. Некоторые слои подразделены на «подслои», например слой «дорожная сеть» включает «автодороги» и «железные дороги». В зависимости от конкретных потребностей пользователь может активизировать тот или иной слой. В блок включена цифровая модель рельефа в гипсометрических слоях (послойная окраска) с аналитической светотеневой отмывкой, которая была создана по имеющемуся слою горизонталей на всю поверхность Зарафшанской долины с сечением 20 метров (модуль 3D-Analyst > Interpolate > Topo to Raster). Полученная ЦМР необходима для более точного и полного представления общей поверхности и горизонтальной структуры Пастдаргомского района.

Блок необходим для отражения тектонических структур, геологического строения, геоморфологического районирования исследуемой территории. Данный блок представлен слоями «геологическим», «инженерно-геологическим», «геоморфологическим». Сведения, содержащиеся в геологическом блоке, дают достаточно детальное представление об истории развития и процессах, сформировавших исследуемый регион и развивающихся на его территории в настоящее время.

Используя информацию блока, можно провести анализ исторической территории и определить не условные, а естественные геоморфологические и геологические границы, выделяющие часть ландшафта по историческим, композиционным или функциональным особенностям, так как историческая территория – это единая пространственная область, представляющая собой часть природно-антропогенного ландшафта, в которой сосредоточены памятники истории и культуры.

Хозяйственная деятельность древних людей менялась в зависимости от окружающей среды, и именно ГИС может облегчить анализ множества параметров, характеризующихся пространственным изменением. По картам конца ХIX – начала ХХ вв. реконструируется древний ландшафт и создаются слои «дорог», «поселений» и «гидрографии» («арыков» и «каналов»). Сравнительный анализ полученных слоев позволяет интерпретировать изменения ландшафта со второй половины XIX в. по 70-е гг. XX в. Обращает на себя внимание тот факт, что система расселения на ландшафтах раннего средневековья и даже раннего железного века часто совпадает с системой расселения на картах XIX–ХХ вв. Таким образом, можно получить картину древнего расселения без проведения трудоемких археологических раскопок. Сведения исторического блока позволяют провести анализ данных об известном типе памятников и выполнить поиск мест, где комбинация пространственных параметров приближена к подобным характеристикам. В результате такого анализа могут быть открыты новые памятники определенного типа, дополняющие базу данных ГИС.

4. Дешифрирование и данные дистанционного зондирования (ДДЗ)

Данный блок содержит разновременные и разномасштабные аэрофотоснимки исследуемой территории, представленные в БД в растровом формате. Кроме этого, в блоке содержатся фотографические материалы археологической разведки на территории Пастдаргомского района Самаркандской области (рис. 3). Совмещение крупномасштабных снимков и фотопланов в цифровой модели рельефа позволяет провести дешифрирование отдельных археологических памятников, а главное – произвести анализ микрорельефа местности. Благодаря этому возможно более подробное и наглядное исследование существующих объектов и выявление новых, а также, по возможности, уточнение информации о них по историческим источникам.

5. Археология

На основе данных археологии и картографического материала создаются наборы слоев археологической карты: «археологические памятники Пастдарго-мья», «расположение объектов по временным параметрам». Атрибутивные поля таблицы слоев содержат следующие основные параметры: координаты объекта, временные рамки, топо- и аэрофотопланы, датирующий материал и состояние на момент обследования, археологическая интерпретация объекта (описание). На основе разработанных слоев планиграфии района создаются тематические карты отдельных археологических комплексов. Полученные карты позволяют рассмотреть их с точки зрения динамики развития в типологическом и временном аспекте. Совмещение с картой структуры объектов позволяет определить место и функциональное назначение памятника в определенную историческую эпоху.

При разработке археологической ГИС «Культурное наследие Зарафшан-ской долины» и создании всех тематических блоков используются современные программные средства и утилиты, такие как настольные геоинформационные системы ArcGIS 9.3 и Global Mapper 9. В процессе векторизации бумажного картографического материала всем данным задается проекция Гаусса-Крюгера (шестиградусной зоны), 12 зона со средним меридианом 69° в. д. и эллипсоид – Пулково 1942. После перевода слоев в рабочий векторный формат Shapefile про-водистся атрибутация, оформление и визуализация цифровых карт.

Полученный в результате компоновки тематических и общегеографических слоев набор данных позволяет достаточно наглядно отобразить различные атрибутивные характеристики археологических памятников Пастдаргомского района, их географическое положение, периодизацию и общие показатели, характеризующие пространственно-временное распределение археологического материала.

В результате данная археологическая ГИС позволит создавать, дополнять и редактировать векторные слои в формате Shapefile. Векторный слой археологических памятников Зарафшанской долины с атрибутивными данными, отражающими датировку памятников, позволяет подробно рассмотреть не только каждый конкретный объект, но и выявить общую закономерность распределения памятников. Благодаря этому обнаруживались новые памятники различной типологии, например крупное городище, крепости, замки, а также памятники специфического назначения: парковые резиденции и т. п. Данные объекты были выделены на основании комплексной информации всех тематических блоков по снимкам и топографическим картам, а парковые резиденции были определены по историческим и литературным источникам. Конечно, все объекты должны быть подтверждены дальнейшими полевыми исследованиями, которые помогут точнее классифицировать их по временным параметрам и функциональной принадлежности.

Список литературы Разработка структуры археологической ГИС «Культурное наследие Зарафшанской долины»

- Алексеев А. С., Ерохин Г. Н., Федотов А. М., Шокин Ю. И., 1997. сетевые геоинформационные технологии//информационные технологии и вычислительные сети. № 2.

- Бетгер Е. К., 1957. извлечения из книги «Пути и страны» Абу-л-Касыма ибн Хаукаля//Труды сАГУ Археология средней Азии. Ташкент.

- Галиева З. С., Иневаткина О. Н., 2005. исторический ландшафт самаркандского согда (на примере долины Дурменсая)//Центральная Азия: источники, история, культура. М.

- Деревянко А. П., Холюшкин Ю. П., Воронин В. Т., Бердников Е. В, 2002. ГИС «Палеолит Северной Азии»//Статистические методы и ГИС-технологии в археологических исследованиях. Вып. 2. Новосибирск.

- Иневаткина О. Н., 2010. Начальные этапы урбанизации Самаркандского Согда и его западные пределы//Материальная культура Востока. Вып. 5. М.

- Федорович Б. А., 1946. Вопросы палеографии равнин Средней Азии//Труды института Географии АН СССР. Вып. 37.

- Шишкина Г. В., 2005. Сооружение у стен Исбискета//Центральная Азия: источники, история, культура. М.

- Шишкина Г. В., Иневаткина О. Н., 2005. К решению проблем истории культуры Самаркандского Согда//Вестник Российского гуманитарного научного фонда. № 3 (40).

- Farr T. G., Hensley S., RodriguezE., Martin J., KobrickM., 2000. The shuttle radar topography mission//CEOS SAR Workshop. Toulouse 26-29 Oct. 1999. Noordwijk.

- Padwa M, Stride. s., 2009. Archaeological GIS in Central Asia//The Silk Road, News Letter, Vol. 2, №. 2. См.: www.silk-road.com/newsletter/vol2num2/GIS.html.

- Shirinov T., Tosim., 2003. Land behind Samarkand. Italo-Uzbek Scientific Cooperation in Archaeology and Islamic Studies//Overview. Rome, January 30, 2001. Roma.

- Rondelli B., Mantellini S., 2009. Methods and Perspectives for Ancient Settlement Studies in the Middle Zeravshan Valley.//The Silk Road, News Letter, Vol. 2, num. 2. См.: www.silk-road.com/newsletter/vol2num2/Zeravshan.html.