Разработка трудноизвлекаемых запасов: подходы к эксплуатации двух пластов, связанных по вертикали проницаемым пропластком

Автор: Демидов А.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 3 (24), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются подходы к разработке слоисто-неоднородных залежей, где продуктивные пласты гидродинамически связаны прослоем с низкой проницаемостью. Описаны достоинства и недостатки каждого из подходов, а также проведены расчеты на гидродинамическом симуляторе для количественного сравнения способов разработки слоисто-неоднородных залежей.

Трудноизвлекаемые запасы, орэ, гидродинамически связанные пласты, моделирование разработки, межпластовые перетоки, гидродинамическая модель

Короткий адрес: https://sciup.org/147200917

IDR: 147200917 | УДК: 622.276

Текст научной статьи Разработка трудноизвлекаемых запасов: подходы к эксплуатации двух пластов, связанных по вертикали проницаемым пропластком

В настоящее время в мире почти закончились месторождения с легкоизвлекаемой нефтью, поэтому компании-операторы нефтедобывающих проектов все чаще вынуждены разрабатывать месторождения с трудноизвлекаемыми запасами. Как правило, при разработке таких месторождений возникает немало сложностей, связанных с низкими коэффициентами охвата пластов, а также неблагоприятными характеристиками вытеснения. Все это приводит к невысоким коэффициентам извлечения нефти и соответственно снижению экономической эффективности проектов. Рассматривая месторождения с трудноизвлекаемыми запасами, выделим залежи с двумя или более пластами, гидродинамически связанными между собой и значительно отличающимися по своим фильтрационно-емкостным характеристикам. Высокая неоднородность данного типа месторождений приводит к тому, что пласты вырабатываются неравномерно и как только по одному из пластов происходит прорыв закачиваемого агента, оставшиеся запасы нефти в других пластах извлечь становится крайне сложно [3]. В данной работе собраны и проанализированы основные существующие подходы к разработке таких залежей:

-

• поочередное вскрытие и разработка пластов одной сеткой скважин ,

-

• одновременное вскрытие и разработка пластов одной сеткой скважин ,

-

• одновременное вскрытие и разработка пластов двумя сетками скважин ,

-

• одновременное вскрытие и разработка пластов одной сеткой скважин с использованием технологии одновременно - раздельной эксплуатации

(ОРЭ) .

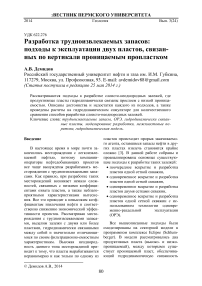

Все вышеописанные подходы были смоделированы на секторной модели в программном комплексе Eclipse (Schlumberger ). В модели рассматривались два продуктивных пласта (высоко - и низкопроницаемый), между которыми существует проницаемый пласт, обеспечивающий гидродинамическую связанность

пластов (рис 1). Пласты вскрываются двумя скважинами (добывающей и нагнетательной), расположенными в противоположных углах модели на расстоянии 500м друг от друга. Варианты вскрытия пластов отличаются для каждого из приведенных выше подходов к разработке и будут описаны ниже. В расчетах рассматривался 25-летний период разработки за лежи путем заводнения. Расчеты для каждого из методов проведены для 3 вариантов толщин среднего пласта (1,5 и 10 м) и 2 вариантов его проницаемости (0.1 и 1 мД). На рис. 1 красным цветом выделены продуктивные пласты (верхний высокопродуктивный и нижний - низкопродуктивный). Все полученные результаты представлены в табл. 1.

Рис. 1 . Секторная модель элемента 5 точечной системы разработки

Многие специалисты считают такой подход наиболее надежным, хотя и самым длительным из всех представленных в данной работе. Надежность метода состоит в том, что нет необходимости спускать в скважину высокотехнологичное и сложное оборудование, эксплуатация и ремонт которого требуют значительных затрат времени и ресурсов[1, с. 10-12]. Суть метода заключается в раздельном вскрытии и разработке пластов. Сначала перфорируется нижний пласт и разрабатывается до тех пор, пока обводненность продукции не достигла критического значения. После чего нижние интервалы обеих скважин изолируются (цементируются), а в пласт, в редких случаях, закачивается химический раствор для изоляции пластов друг от друга. Далее происходит перфорация и разрабатывается верхний пласт. Такой подход был смоделирован на сек- торной модели, но с допущением, что каждый из пластов разрабатывается равный промежуток времени (12.5 лет), а не по достижении критической обводненности. Расчеты показали, что при гидродинамической связанности пластов возникают перетоки жидкости[4, с. 47-48] из одного пласта в другой и это отражается на конечном КИН. Возникновение перетоков происходит с самого начала разработки и приводит к тому, что значительная часть запасов в нижнем пласте остается неохваченной процессом заводнения. Таким образом, к достоинствам метода можно отнести:

-

• низкие капиталовложения для реализации ,

-

• простоту и надежность эксплуатации и ремонта внутрискважинного оборудования ,

а к недостаткам :

-

• наличие перетоков ,

-

• низкий темп добычи .

Несмотря на то, что данный подход характеризуется низкими капиталовложениями и достаточно прост в реализации, наличие связи между двумя продуктивными пластами приводит к невысокой эффективности метода.

Отличие рассматриваемого метода от предыдущего заключается в том, что оба пласта вскрываются одновременно и разрабатываются совместно. Такой подход характеризуется высоким темпом добычи, что приводит к сокращению времени, необходимого на его реализацию [2, с. 407 – 408] . При этом скважинное оборудование также отличается простотой в эксплуатации и ремонте и не требует значительных капиталовложений. Проведенные на модели расчеты показали, что, как и в предыдущем случае , возникает проблема с перетоками жидкости из одного пласта в другой, хотя нагнетание и добыча осуществляются одновременно для обоих пластов.

Достоинства:

-

• низкие затраты ресурсов на реализацию (табл . 2),

-

• средний/высокий темп добычи ,

-

• простота эксплуатации и ремонта внутрискважинного оборудования .

Недостатки:

-

• наличие перетоков .

Некоторые специалисты полагают, что единственным верным подходом к разработке таких неоднородных залежей является бурение двух сеток скважин и одновременная разработка обоих пластов. Этот метод характеризуется высоким темпом добычи, но при этом затраты на его реализацию возрастают почти вдвое из-за бурения второй сетки скважин. При этом также увеличивается риск попадания буровым инструментом в уже существую- щую скважину при бурении новой. С другой стороны, повышается надежность системы разработки месторождения в целом, т.к. скважина, пробуренная рядом с уже существующей, может рассматриваться как скважина-дублер на разных стадиях реализации проекта [3, с. 12–13, 21–23].

Описанный подход был смоделирован путем размещения двух скважин, вскрывающих разные продуктивные пласты , в ячейке с одними и теми же координатами в направлениях Х и У.

Достоинства:

-

• высокий темп добычи ,

-

• надежность системы разработки всего месторождения в целом ,

-

• простота в эксплуатации и ремонте скважинного оборудования ,

-

• гибкость в регулировании разработки . Недостатки:

-

• повышенные риски при бурении второй сетки скважин ,

-

• увеличение капитальных затрат на бурение и внутрискважинное оборудование почти вдвое (табл . 2),

-

• наличие перетоков .

Данный подход характеризуется надежностью и повышенными технологическими показателями разработки при значительном увеличении ресурсов, требуемых для реализации проекта.

Одновременное вскрытие и разработка пластов одной скважиной с использованием технологии одновременно раздельной эксплуатации (ОРЭ)

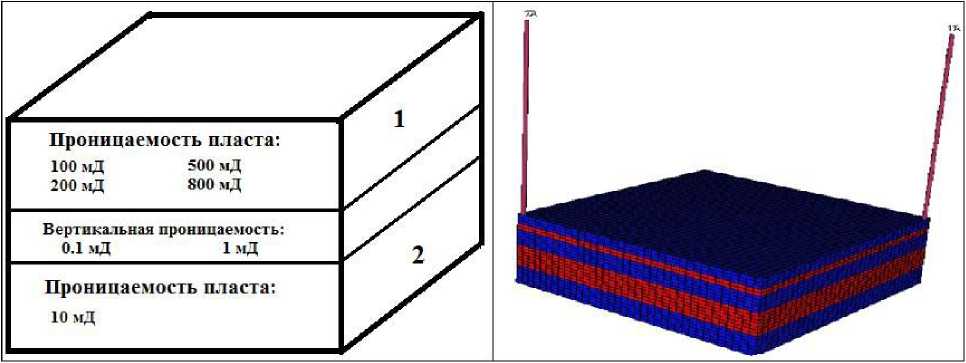

Одновременно - раздельная эксплуатация предполагает одновременную разработку двух и более продуктивных пластов одной скважиной, пример схемы заканчивания [5, с.6– 7] такой скважины приведен ниже (рис. 2).

Большинство экспертов полагают, что применение данной технологии оправдано лишь в тех случаях, когда разрабатываемые пласты разобщены

Рис. 2 . Схемы заканчивания скважины с применением технологии ОРЭ с использованием одной НКТ (А) и двух НКТ (Б )

непроницаемым прослоем, а флюиды из разных пластов имеют схожие свойства [5 , с. 3 - 4] . Но есть немало инженеров - нефтяников, которые считают, что применение технологии ОРЭ может быть целесообразно, когда речь идет о разработке связанных между собой пластов. Метод характеризуется повышенными затратами на внутрискважинное оборудование, а также его более сложной и высокотехнологичной конструкцией, что повышает риски, связанные с эксплуатацией и ремонтом , но позволяет сократить время и ресурсы, необходимые для бурения второй сетки скважин, при почти одинаковых показателях технологической эффективности . Технология ОРЭ моделировалась точно таким же образом, как и разработка пласта с помощью двух сеток скважин. С точки зрения моделирования два этих метода можно объединить и поэтому технологические показатели получились одинаковыми.

Достоинства:

-

• высокий темп добычи ,

-

• гибкость в регулировании разработки ,

-

• минимизация капитальных затрат, связанных с бурением скважин на разные пласты (табл . 2).

Недостатки:

-

• увеличение капитальных затрат на внутрискважинное оборудование ( в данном случае примерно на 60% , а на разных проектах зависит от конкретных условий реализации ),

-

• сложность в эксплуатации и ремонте внутрискважинного оборудования ,

-

• наличие перетоков ,

-

• уменьшение возможного диаметра НКТ (за счет спуска двух НКТ на разные пласты) .

Технология ОРЭ позволяет сочетать высокие технологические показатели разработки при относительно незначительном увеличении капиталовложений для реализации проекта .

|

Толщина среднего пласта 1м |

|||

|

Коэффициент извлечения нефти, % |

|||

|

Поочередное вскрытие пластов |

Одновременное вскрытие пластов одной сеткой скважин |

Вскрытие двумя сетками сква-жин/ОРЭ. |

|

|

10 |

38,4 |

40,2 |

40,2 |

|

20 |

36,3 |

38,3 |

38,4 |

|

50 |

29,9 |

32,2 |

32,9 |

|

80 |

26,7 |

28,2 |

29,5 |

|

Толщина среднего пласта 5м |

|||

|

10 |

38,1 |

40,2 |

40,2 |

|

20 |

35,8 |

38,2 |

38,5 |

|

50 |

29,9 |

32,1 |

34,1 |

|

80 |

27,7 |

28,0 |

31,5 |

|

Толщина среднего пласта 10м |

|||

|

10 |

37,8 |

40,1 |

40,1 |

|

20 |

35,5 |

38,1 |

38,7 |

|

50 |

30,7 |

32,0 |

35,3 |

|

80 |

27,6 |

28,0 |

33,3 |

|

Отношение проницаемо-стей продуктивных пла-стов(верхний/нижний) |

Проницаемость среднего пласта 1 мД |

||

|

Толщина среднего пласта 1м |

|||

|

Коэффициент извлечения нефти, % |

|||

|

Поочередное вскрытие пластов |

Одновременное вскрытие пластов одной сеткой скважин |

Вскрытие двумя сетками скважин/ОРЭ. |

|

|

10 |

39,1 |

40,2 |

40,2 |

|

20 |

36,8 |

38,3 |

38,3 |

|

50 |

30,6 |

32,1 |

32,4 |

|

80 |

27,1 |

28,1 |

28,7 |

|

Толщина среднего пласта 5м |

|||

|

10 |

38,8 |

40,2 |

40,1 |

|

20 |

36,3 |

38,2 |

38,3 |

|

50 |

29,8 |

32,1 |

32,4 |

|

80 |

26,4 |

27,9 |

28,8 |

|

Толщина среднего пласта 10м |

|||

|

10 |

38,56 |

40,04 |

40,05 |

|

20 |

36,12 |

38,14 |

38,23 |

|

50 |

29,61 |

32,07 |

32,58 |

|

80 |

23,53 |

27,86 |

29,00 |

Таблица 1 . КИН по всем расчетным вариантам

Таблица 2. Пример затрат на бурение скважин и установку внутрискважинного оборудования для различных вариантов разработки пластов

|

Вариант |

Цена бурения скважины, млн.долл. |

Цена внутрискважинного оборудования, млн.долл. |

Сумма, млн. долл. |

|

Поочередное вскрытие и разработка пластов одной сеткой скважин |

1,979 |

0,69 |

2,669 |

|

Одновременное вскрытие и разработка пластов одной сеткой скважин |

1,979 |

0,69 |

2,669 |

|

Одновременное вскрытие и разработка пластов двумя сетками скважин |

3,859 |

1,38 |

5,239 |

|

Одновременное вскрытие и разработка пластов одной сеткой скважин с использованием технологии одновременно - раздельной эксплуатации (ОРЭ) |

1,979 |

1,104 |

3,083 |

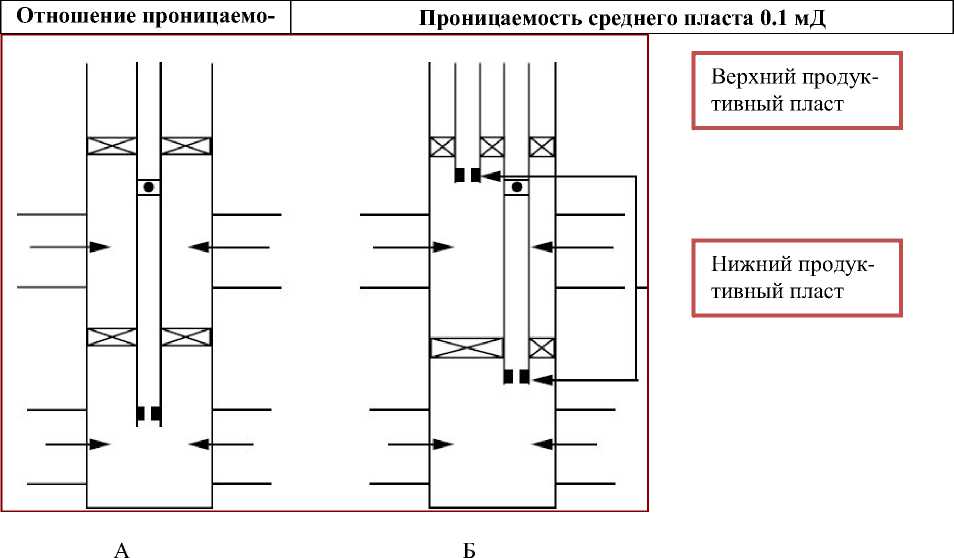

Анализ рассмотренных вариантов разработки двух и более продуктивных пластов, связанных между собой, показал наличие перетоков между пластами, что всегда приводит к снижению коэффициента охвата пласта заводнением. Перетоки возникают в районе скважин, причем яв-

ляются разнонаправленными – около нагнетательной скважины просходит переток жидкости из нижнего в верхний пласт, а в районе добывающей скважины наоборот. Это сказывается на большем количестве запасов нефти, неохваченных процессом разработки в низкопродуктивном пласте (рис. 3).

Рис. 3 . Распределение нефтенасыщенности : ( А) на январь 2000г., ( Б) на январь 2025г .

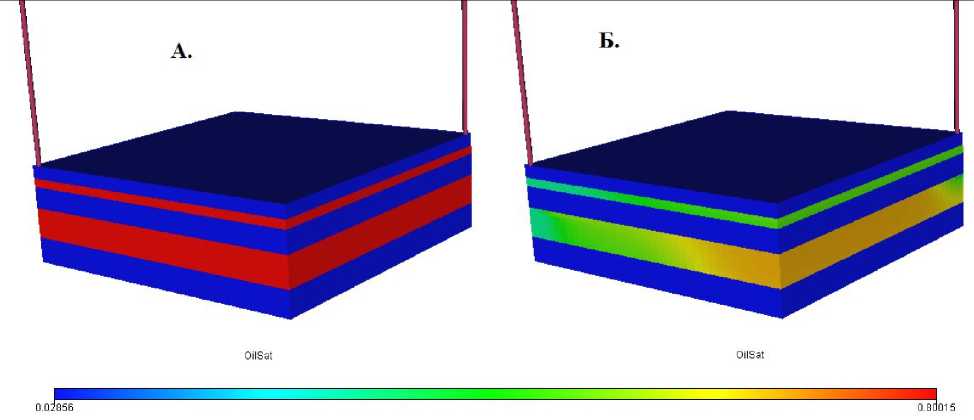

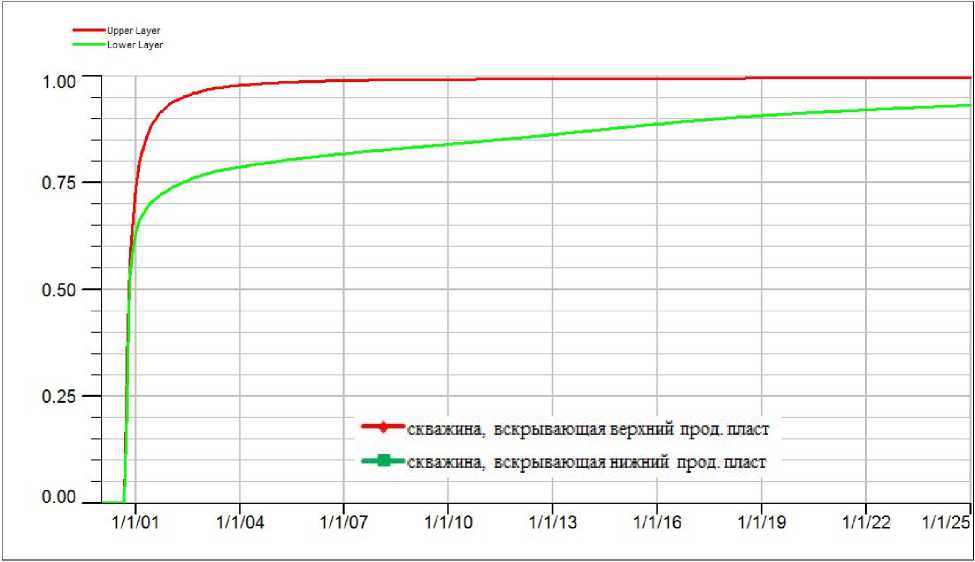

Следует отметить, что скважина, пласт, обводняется практически сразу по-вскрывающая нижний продуктивный сле прорыва воды к забою скважины по верхнему продуктивному пласту (рис. 4). работки залежи и образовании целика Именно в этот момент можно говорить о нефти в нижнем продуктивном пласте.

прекращении эффективного процесса раз-

Рис. 4 . График динамики обводненности по скважинам

Перетоки жидкости являются главной причиной нецелесообразности использования подходов, когда пласты разрабатываются одной сеткой скважин одновременно или по очереди. С целью повышения эффективности разработки лучше использовать технологии, позволяющие воздействовать на каждый пласт в отдельности. Это не решит проблему с перетоками жидкости и не приведет к значительному увеличению КИН (максимум до 5%), но позволит обеспечить максимально возможную гибкость системы разработки для проведения дальнейших геолого- технических мероприятий по борьбе с ними.

Список литературы Разработка трудноизвлекаемых запасов: подходы к эксплуатации двух пластов, связанных по вертикали проницаемым пропластком

- Bellarby J. Well Completion Design. Aberdeen, UK. Elsevier, 2009. 709 p.

- Dake L.P. The Practice of Reservoir Engineering. Revised Edition TN. 2001. 656 p.

- Желтое Ю.П. Разработка нефтяных месторождений: Учебник для вузов. М.: Недра, 1998. 332 с.

- Petroleum Engineering Handbook. General Engineering. Vol.1 Austin, USA. Society of Petroleum Engineers, 2006. 870 p.

- Production Technology Course. Chapter 7. Heriot-Watt University, 2007.