Разработка высокоспецифичных олигонуклеотидных праймеров и зондов для идентификации нетуберкулезных микобактерий

Автор: Камалиева Ю.Р.

Статья в выпуске: 4 т.248, 2021 года.

Бесплатный доступ

Целью данной работы являлась разработка высокоспецифичных олигонуклеотидных праймеров и зондов для идентификации нетуберкулезных микобактерий в патологическом материале, полученном от реагирующего на туберкулин крупного рогатого скота. В статье приведен результат разработки и дизайна набора олигонуклеотидных праймеров и зондов, исследования по определению их специфичности и чувствительности. Разработанные нами праймеры и зонды для идентификации нетуберкулезных микобактерий с целью дифференциации неспецифических реакций на туберкулин у крупного рогатого скота имеют высокую специфичность и чувствительность.

Дизайн праймеров и зондов, пцр-рв, нетуберкулезные микобактерии, неспецифические реакции на туберкулин

Короткий адрес: https://sciup.org/142230968

IDR: 142230968 | УДК: 619:615.47:579.873.21 | DOI: 10.31588/2413-4201-1883-248-4-93-99

Текст научной статьи Разработка высокоспецифичных олигонуклеотидных праймеров и зондов для идентификации нетуберкулезных микобактерий

На сегодняшний день туберкулез остается одним из ведущих, наиболее сложных и экономически значимых заболеваний, причиняя огромный ущерб народному хозяйству и представляя серьезную опасность населению [4]. В мире резко возросло количество заболеваний, которые связывают с потенциально патогенными микроорганизмами рода Mycobacterium, отличающимися по своим характеристикам от микобактерий туберкулеза. Такие бактерии принято называть атипичными или нетуберкулезными микобактериями, а вызываемые ими заболевания — микобактериозами [2, 3, 7]. Для определения вида микобактерии используется множество методов: бактериологические и биохимические тесты, гибридизационные зонды на основе нуклеиновых кислот, газожидкостная хроматография и др. [1, 5]. Наиболее распространенными являются методы, основанные на использовании полимеразной цепной реакции (ПЦР). Существуют различные модификации полимеразной цепной реакции, успешно применяемые для быстрой идентификации возбудителей заболеваний, вызванных микобактериями. Достоинства полимеразной цепной реакции заключаются в высокой специфичности, быстром получении результатов анализа и возможности обнаружения единичных микобактериальных клеток в клиническом материале. Большинство ПЦР-методов предполагает использование праймеров, гомологичных фрагментам генов [1, 6].

Исходя из вышеизложенного, целью данной работы являлась разработка высокоспецифичных олигонуклеотидных праймеров и зондов для идентификации нетуберкулезных микобактерий.

В связи с поставленной целью были выдвинуты следующие задачи: произвести дизайн олигонуклеотидных праймеров и зондов для идентификации нетуберкулезных микобактерий; провести оценку специфичности олигонуклеотидных праймеров и зондов; провести оценку чувствительности олигонуклеотидных праймеров и зондов для идентификации нетуберкулезных микобактерий.

Материал и методы исследований.

Работа выполнена в 2018-2021 гг. на кафедре эпизоотологии и паразитологии, в межкафедральной лаборатории иммунологии и биотехнологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана».

Для разработки праймеров и зондов из базы данных GenBank были получены полногеномные последовательности M. avium, M. paratuberculosis, M. fortuitum, M. intracellulare, M. smegmatis, M. scrofulaceum, M. kansasii. Последовательности выравнивали с помощью программного обеспечения VectorNTI 9.1 (Thermo Fisher Scientific, США), далее визуально оценивали консервативные участки и проверяли их на специфичность с помощью BLAST-анализа (Basic Local Alignment Search Tool) на сайте National Center for Biotechnology Information (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/ Blast.cgi). С помощью VectorNTI 9.1 подбирали локусы для определенного температурного режима. Синтез праймеров и зондов осуществлен ЗАО «Евроген», Россия.

Первым этапом постановки полимеразной цепной реакции являлось выделение ДНК, которое проводилось с помощью комплекта реагентов «ДНК-Сорб-В», следуя данному протоколу фирмы производителя (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия).

Перед постановкой реакции все необходимые компоненты размораживали и встряхивали на шейкере. Устанавливали пробирки в амплификатор для ПЦР-РВ, отмечали в программе расположение и характеристику проб, выбирали рабочий краситель и температурно-временной профиль реакции.

Полимеразную цепную реакцию проводили на амплификаторе АНК-32 (ЗАО «НПФ ДНК-технология», Россия). Реакционная смесь для ПЦР-РВ имела следующий состав (на 1 исследование): фермент Taq-ДНК-полимераза (0,5 мкл); буфер, содержащий хлорид магния (1,5 мкл); дезоксинуклеотидтрифосфаты (0,3 мкл); олигонуклеотидные праймеры (0,5 мкл каждого праймера 10 пмоль); зонд (0,5 мкл 10 пмоль); выделенную (ДНК 10 мкл); деионизированную воду до получения объема одной пробы, равного 15 мкл в программируемом амплификаторе.

ПЦР в режиме реального времени проводилась после первоначальной денатурации при 95 °С в течение 3 мин, в следующих условиях: 95 °С – 15 с, 60 °С – 30 с – 5 повторов; 95 °С –15 с, 60 °С – 30 с – детекция – 40 повторов, 72 °С – 30 с – 1 повтор.

Для оценки специфичности набора использовалась ДНК референтных штаммов нетуберкулезных микобактерий: Mycobacterium smegmatis (шт. 9-77), Mycobacterium scrofulaceum (шт. 526),

Mycobacterium kansasii (шт. ВИЭВ), Mycobacterium paratuberculosis (шт. Центрально-Любинский), Mycobacterium avium (шт. Vet. 1387), Mycobacterium intracellulare (шт. TMC 1473), Mycobacterium fortuitum (шт. 409).

Результаты интерпретировали на основании наличия или отсутствия пересечения кривой флуоресценции с пороговой линией, что соответствует наличию или отсутствию значения порогового цикла «Ct» (англ. threshold cycle – пороговый цикл) в соответствующей графе таблицы результатов реакции, выведенной в результате машинного анализа.

Образец считался положительным, если значение Ct не более 35. Образец считался отрицательным на наличие маркерной ДНК, если для него значение Ct отсутствовало или составляло более 37.

Учет результатов анализа с электрофоретичекой детекцией проводился по наличию или отсутствию специфической полосы амплифицированной ДНК на электрофореграмме. Положительными считались образцы, которые содержали специфическую светящуюся полосу на уровне, соответствующем размеру искомого ампликона. Отрицательными считались образцы, в дорожках которых отсутствовала специфическая светящаяся полоса на уровне, соответствующем размеру искомого ампликона.

Результат исследований. Для успешного проведения любой полимеразной цепной реакции необходим тщательный подбор праймеров, обеспечивающих достаточно высокую чувствительность и специфичность. Подбор зависит как от нуклеотидной последовательности искомого участка генома, так и от химического состава праймеров, влияющего на образование «шпилек» и димеров, так называемых, вторичных структур.

Разработка праймеров является важнейшим этапом постановки полимеразной цепной реакции, поскольку именно праймеры определяют возможность амплификации искомой последовательности. Наиболее сложной задачей можно считать подбор праймерной системы для выявления микобактерий из патматериала, потому как в пробе микобактерии могут находиться в низкой концентрации и, как правило, присутствуют ингибиторы реакции. С целью разработки праймеров для идентификации микобактерий нетуберкулезного комплекса были получены нуклеотидные последовательности интересующих генов из базы данных GenBank. Они же были выравнены в программе VectorNTI 9.1 AlignX, а в последующем консервативные участки размером от 300 до 500 п.н. подвергались BLAST-анализу на сайте National Center for Biotechnology Information

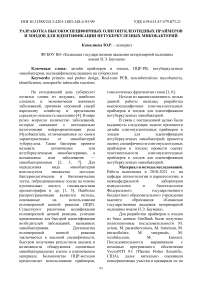

Таблица 1 – Дизайн олигонуклеотидных праймеров и флуоресцентно-меченых зондов для

идентификации нетуберкулезных микобактерий

|

Наименование |

Олигонуклеотидная последовательность 5` -› 3` |

Расчетная температур а отжига, ºC |

Количество димеров |

Количество «шпилек» |

|

Mycobacterium fortuitum Forward primer |

gaccaggaccaggaagatgaggc |

59,8 |

отсутствуют |

отсутствуют |

|

Mycobacterium fortuitum Reverse primer |

tggcctggctggtgaccct |

59,9 |

5 |

отсутствуют |

|

Mycobacterium fortuitum Probe |

(ROX)gtcagggactcgacgccgtgaga (BHQ2) |

64,3 |

11 |

4 |

|

Mycobacterium intracellulare Forward primer |

gcccatcccacaccgcaa |

59,7 |

отсутствуют |

отсутствуют |

|

Mycobacterium intracellulare Reverse primer |

ggataagcctgggaaactgggtcta |

59,6 |

отсутствуют |

отсутствуют |

|

Mycobacterium intracellulare Probe |

(ROX)tccacctaaagacatgcgcctaaa ggtcctat(BHQ2) |

66,6 |

10 |

2 |

|

Mycobacterium kansasii Forward primer |

tcgcgtcggtggaggcag |

60,3 |

1 |

отсутствуют |

|

Mycobacterium kansasii Reverse primer |

cgcacagggccgctgattt |

60,5 |

3 |

1 |

|

Mycobacterium kansasii Probe |

(ROX)cgtagacccgtccgccgttgagg (BHQ2) |

67,0 |

2 |

отсутствуют |

|

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis Forward primer |

ttacggaggtggttgtggcaca |

59,7 |

4 |

1 |

|

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis Reverse primer |

aatcaactccagcagcgcgg |

59,8 |

2 |

отсутствуют |

|

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis Probe |

(ROX)cgcagcgattgctctcgcagc (BHQ2) |

64,9 |

12 |

5 |

|

Mycobacterium avium Forward primer |

cccatcccacaccgcaaaag |

59,6 |

отсутствуют |

отсутствуют |

|

Mycobacterium avium Reverse primer |

agcaatctgccctgcacttcg |

59,0 |

7 |

3 |

|

Mycobacterium avium Probe |

(ROX)acatgcgtcttgaggtcctatccg gtattaga (BHQ2) |

65,9 |

8 |

2 |

|

Mycobacterium smegmatis Forward primer |

tcgggcgcacaacgttcc |

60,0 |

2 |

отсутствуют |

|

Mycobacterium smegmatis Reverse primer |

gcagggtcgcggtgcgt |

60,2 |

5 |

2 |

|

Mycobacterium smegmatis Probe |

(ROX)cgacgccctgctcgacgagtgg (BHQ2) |

67,6 |

5 |

1 |

|

Mycobacterium scrofulaceum Forward primer |

gcttttgcggtgtgggatgg |

59,8 |

отсутствуют |

отсутствуют |

|

Mycobacterium scrofulaceum Reverse primer |

gctacccgtcgtcgccttga |

59,7 |

отсутствуют |

отсутствуют |

|

Mycobacterium scrofulaceum Probe |

(ROX)tcaccccaccaactagctgatagg ccg (BHQ2) |

67,2 |

7 |

2 |

Для всех микобактерий специфичность выбранных локусов составляла 100 %. Кроме того, с помощью программы Vector NTI 9.1 выполняли дизайн праймеров и зондов из полученных локусов. Результаты дизайна праймеров и зондов для идентификации нетуберкулезных микобактерий отражены в таблице 1.

Из данных таблицы 1 видно, что в ходе проведенной работы было синтезировано 14 праймеров и 7 зондов для идентификации Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium intracellulare, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, Mycobacterium avium, Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium scrofulaceum. Для каждого вида разработано по два праймера (прямой и обратный) и по одному флуоресцентномеченому зонду. Температура «отжига» праймеров варьирует от 59,0 до 60,5 ºC, зондов – от 64,3 до 67,6 ºC. Количество димеров и вторичных структур у всех разработанных праймеров и флуоресцентно-меченых олигонуклеотидных зондов минимально, что подразумевает эффективное протекание реакции.

Первичная оценка специфичности олигонуклеотидных праймеров и флуоресцентно-меченых зондов проведена путем сравнения с базой нуклеотидных последовательностей NCBI с использованием BLAST-анализа для поиска последовательностей родственных микроорганизмов. Установлена гомологичность выбранных праймеров и зондов только с микобактериями определенного вида. Соответственно, разработанные нами праймеры и зонды, исходя из теоретических расчетов, обладают 100 % специфичностью.

Дальнейшее определение специфичности проводилось с использованием панели образцов референтных штаммов нетуберкулезных микобактерий. После экстракции ДНК из образцов референтных штаммов производилась постановка ПЦР-РВ. Результаты амплификации представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Значения порогового цикла для образцов штаммов микобактерий в ПЦР-РВ с разработанными праймерами

|

Температура «отжига», ºC |

Праймеры |

Образцы штаммов микобактерий |

||||||

|

1» '1? а |

3 2 8 и 2 5 3 н |

О S % м 5 2 &^ |

_ ОО |

5 tv ад 5 н |

||||

|

59,5 |

M. avium |

- |

- |

- |

- |

25,45 |

- |

- |

|

60,0 |

M. fortuitum |

26,42 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

M. intracellulare |

- |

23,73 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

M. avium subsp. paratuberculosis |

- |

- |

- |

27,41 |

- |

- |

- |

|

|

M. smegmatis |

- |

- |

- |

- |

- |

22,77 |

- |

|

|

M. scrofulaceum |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

26,78 |

|

|

60,5 |

M. kansasii |

- |

- |

25,9 |

- |

- |

- |

- |

Анализируя таблицу 2, видно, что в пробах, содержащих в реакционной смеси ДНК референтного штамма Mycobacterium avium (шт. Vet. 1387) и праймеры для идентификации M. avium произошла амплификация. В соответствии с данными, полученными при разработке праймеров, была установлена конкретная температура «отжига» – 59,5 ºC. Значение порогового цикла в данной реакции составляет 25,45, что позволяет считать реакцию положительной.

Положительных результатов с использованием как ДНК референтного штамма M. avium, так и соответствующих праймеров в других реакциях не выявлено.

В реакции с ДНК референтного штамма Mycobacterium fortuitum (шт. 409)

амплификация произошла только в смеси с праймерами M. fortuitum. Ct равен 26,42, соответственно, реакция положительна. Результатов с другими видами микобактерий не выявлено. Температура «отжига» праймеров этого вида, как и M. intracellulare, M. avium subsp. paratuberculosis, M. smegmatis, M. scrofulaceum, установлена на 60,0 ºC.

Для ДНК референтного штамма Mycobacterium intracellulare (шт. TMC 1473) амплификация произошла только в смеси с гомологичными праймерами. Значение порогового цикла – 23,73. Неспецифическая амплификация отсутствует.

В реакции с ДНК референтного штамма Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (шт. Центрально-Любинский) амплификация присутствует с праймерами для идентификации микобактерий данного вида, неспецифическая - отсутствует. Ct равен 27,41.

Для Mycobacterium smegmatis значение порогового цикла составляет 22,77, иных показателей для ДНК референтного штамма M. smegmatis (шт. 977) не обнаружено.

В реакции с Mycobacterium scrofulaceum выявлена амплификация со значением порогового цикла 26,78 в смеси с ДНК референтного штамма и праймерами вида M. scrofulaceum (шт. 526), неспецифическая амплификация отсутствует.

В реакции с ДНК референтного штамма Mycobacterium kansasii (шт. ВИЭВ) и праймерами для идентификации этого же вида нетуберкулезных микобактерий заданная температура «отжига» равна 60,5 ºC. Значение порогового цикла – 25,9. Результатов с использованием ДНК референтных штаммов и праймеров M. kansasii в других реакциях нет.

В результате экспериментов доказано наличие специфической амплификации в образцах, содержащих гомологичные штаммы, и отсутствие амплификации гетерологичных штаммов. Таким образом, специфичность праймерной системы составляет 100 %.

Для оценки правильности выделения ДНК микобактерий из референтных штаммов была проведена полимеразная цепная реакция в режиме реального времени с использованием праймеров и зонда для индикации микобактерий (Khammadov N., Aleksandrova N., Khammadova A., Shuralev E., 2019), что отражено в таблице 3.

Таблица 3 – Значения порогового цикла в ПЦР-РВ для оценки выделения ДНК микобактерий

|

Штаммы микобактерий |

Значение порогового цикла (Ct) |

|

M. avium (шт. Vet. 1387) |

19,7 |

|

M. fortuitum (шт. 409) |

17,93 |

|

M. intracellulare (шт. TMC 1473) |

16,51 |

|

M. avium subsp. paratuberculosis (шт. Центрально-Любинский) |

16,95 |

|

M. smegmatis (шт. 9-77) |

21,77 |

|

M. scrofulaceum (шт. 526) |

18,93 |

|

M. kansasii (шт. ВИЭВ) |

19,77 |

|

Из таблицы 3 следует, что во всех |

показали, что |

на основе имеющихся |

|

исследуемых пробах реакция была |

штаммов нетуберкулезных микобактерий |

|

|

положительна, для M. avium значение |

Mycobacterium |

smegmatis (шт. 9-77), |

|

порогового цикла (Ct) составляла 19,7, для |

Mycobacterium |

scrofulaceum (шт. 526), |

|

M. fortuitum – 17,93, для M. intracellulare – |

Mycobacterium |

kansasii (шт. ВИЭВ), |

|

16,51, для M. avium subsp. paratuberculosis – |

Mycobacterium |

paratuberculosis (шт. |

|

16,95, для M. smegmatis – 21,77, для M. |

Центрально-Любинский), Mycobacterium |

|

|

scrofulaceum - 18,93, а для M. kansasii Ct |

avium (шт. Vet. 1387), Mycobacterium |

|

|

равен 19,77. |

intracellulare |

(шт. TMC 1473), |

|

Проведенные исследования |

Mycobacterium |

fortuitum (шт. 409) ДНК |

выделена верно и каждый вид определен соответствующими праймерами в полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.

С целью проведения оценки чувствительности разрабатываемого набора праймеров были подготовлены

Таблица 4 – Значения порогового цикла ПЦР-РВ с десятикратно разведенной ДНК штаммов микобактерий

|

Вид микобактерий |

Значение Ct для разведений |

|||

|

10-1 |

10-2 |

10-3 |

10-4 |

|

|

M. avium |

26,2 |

29,1 |

33,43 |

- |

|

M. fortuitum |

27,02 |

29,6 |

34,5 |

37,17 |

|

M. intracellulare |

25,11 |

27,0 |

30,1 |

- |

|

M. avium subsp. paratuberculosis |

27,89 |

29,71 |

32,7 |

- |

|

M. smegmatis |

24,43 |

26,03 |

30,8 |

34,56 |

|

M. scrofulaceum |

27,35 |

28,95 |

33,41 |

- |

|

M. kansasii |

27,31 |

29,13 |

32,8 |

36,77 |

Из данных, отраженных в таблице 4, видно, что в реакции с ДНК Mycobacterium avium, разведенной 10-1 значение порогового цикла составило 26,2. Этот показатель на 0,75 больше, чем в реакции с неразведенной ДНК. В разведениях 10-2 и 10-3 реакции можно считать положительными. Значения порогового цикла для данных реакций составили 29,1 и 33,43, соответственно. В 10-4 разведении реакция дала отрицательный результат.

Для Mycobacterium fortuitum разница в показателях Ct двух видов реакций составила 0,6 при значении порогового цикла в реакции с разведенной 10-1 ДНК 27,02. В разведениях 10-2 значение Ct – 29,6, 10-3 – 34,5, 10-4 37,17.

Для Mycobacterium intracellulare Ct в реакции с неразведенной ДНК меньше второй на 1,38, то есть Ct с разведенной 10-1 ДНК равна 25,11. Значения порогового цикла реакции в разведениях 10-2 и 10-3 составили 27,0 и 30,1, соответственно. В 10-4 разведении результат реакции отрицателен.

Разница в значениях порогового цикла относительно Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis составила 0,48, тогда как Ct с разведенной 10-1 ДНК равна 27,89. В разведениях 10-2 значение Ct – 29,71, 10-3 – 32,7.

Для Mycobacterium smegmatis разница в значениях порогового цикла составила 1,66 при значении порогового десятикратные разведения выделенной суммарной ДНК референтных штаммов нетуберкулезных микобактерий. После чего была проведена ПЦР-РВ с серией десятикратно разведенной ДНК. Результаты реакции приведены в таблице 4.

цикла в реакции с разведенной 10-1 ДНК 24,43. В разведениях 10-2 значение Ct – 26,03, 10-3 – 30,8, 10-4 34,56.

Для Mycobacterium scrofulaceum разница в значениях порогового цикла составила 0,57, а Ct с разведенной 10-1 ДНК – 27,35. Значения порогового цикла реакции в разведениях 10-2 и 10-3 составили 28,95 и 33,41, соответственно. В 10-4 разведении результат реакции отрицателен.

В реакции с разведенной 10-1 ДНК Mycobacterium kansasii значение порогового цикла составило 27,31, разница в Ct в двух видах реакций составила 1,41. В разведениях 10-2 значение Ct – 29,13, 10-3 – 32,8, 10-4 36,77.

В результате проведенных исследований установлено, что реакции с ДНК, разведенной до 10-2, дают положительные результаты в значениях порогового цикла, которые следует считать достоверными. Следовательно, разработанные нами праймеры и зонды обладают чувствительностью, достаточной для получения точных результатов.

Заключение. На основании проведенных исследований можно заключить, что разработанные праймеры и зонды для идентификации нетуберкулезных микобактерий имеют высокую специфичность и чувствительность. Нами доказана возможность применения данного набора праймеров и зондов, как дополнительного метода диагностики, для идентификации микобактерий нетуберкулезного типа.

Резюме

Целью данной работы являлась разработка высокоспецифичных олигонуклеотидных праймеров и зондов для идентификации нетуберкулезных микобактерий в патологическом материале, полученном от реагирующего на туберкулин крупного рогатого скота. В статье приведен результат разработки и дизайна набора олигонуклеотидных праймеров и зондов, исследования по определению их специфичности и чувствительности. Разработанные нами праймеры и зонды для идентификации нетуберкулезных микобактерий с целью дифференциации неспецифических реакций на туберкулин у крупного рогатого скота имеют высокую специфичность и чувствительность.

Список литературы Разработка высокоспецифичных олигонуклеотидных праймеров и зондов для идентификации нетуберкулезных микобактерий

- Елисеев, П.И. Роль молекулярногенетических методов в повышении эффективности диагностики туберкулеза с лекарственной устойчивостью микобактерий и микобактериозов: Автореф. дис. канд. мед. наук / П.И. Елисеев // Санкт-Петербург: ГБУВ ВПО "Северный государственный медицинский университет" МЗ РФ, 2013. -23 с.

- Литвинов, В.И. Нетуберкулезные микобактерии, микобактериозы / В.И. Литвинов, Е.М. Богородская, С.Е. Борисов. - М.: Изд. МНПЦБТ. - 2014. - С. 28

- Макарова, М.В. Нетуберкулезные микобактерии / М.В. Макарова, Л.Д. Гунтупова // БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. -2020. - № 20 (2). - С. 97-102.

- Мингалеев, Д.Н. Химиопрофилактика туберкулеза у телят молочного периода с использованием Линарола / Д.Н. Мингалеев, Р.А. Хамзин // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2014. - Т. 201. - С. 266.

- Larsson, L.O. Pulmonary disease by non-tub erculous mycobacteria - clinical management, unmet needs and future perspectives / L.O. Larsson, E. Polverino, W. Hoefsloot [et al.] // Expert Rev Respir Med. -2017. - № 11 (12). - P. 977-989.

- Springer, B. Two-laboratory collab orative study on identification of mycobacteria: molecular versus phenotypic method / B. Springer, L. Stockman, K. Tescher [et al.] // J. Clin. Microbiol. - 1996. - № 34. -P. 296-303.

- Stout, J.E. Update on pulmonary disease due to non-tuberculous mycobacteria / J.E. Stout, W.J. Koh, W.W. Yew // Int. J. Infect. Dis. - 2016. - V. 45. - P. 123-134.