Разведочные работы на правобережье Большой Оби в 2020 году

Автор: Зольников И.Д., Анойкин А.А., Филатов Е.А., Васильев А.В., Аржанников М.А., Чеха А.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны результаты разведочных работ в нижнем течении Оби (Шурышкарский р-н ЯНАО) в 2020 г. В ходе исследований на правобережье Большой Оби была изучена береговая линия в трех основных районах: у поселков Горки/Кушеват и Хашгорт, а также в устье р. Лангивожъёган. Всего было сделано 27 шурфов и 4 зачистки береговых уступов, вскрывших субаэралъные и субаквалъные отложения позднего неоплейстоцена. Возле пос. Кушеват, на правобережье Кушеватской протоки, в 3 из 12 шурфов зафиксирован палеонтологический материал, залегающий in situ и связанный с отложениями II надпойменной террасы. Все фаунистические остатки (29 экз.) залегают в одном литологическом теле, а предполагаемая площадь их распространения составляет порядка 1 000 м2. Видовой состав представлен преимущественно мамонтом и северным оленем. На двух предметах - роге северного оленя и фрагменте трубчатой кости мамонта - зафиксированы возможные следы антропогенного воздействия. Сравнение изученных разрезов с имеющимися данными по району Горки-Кушеват-Лопхари позволяет предполагать, что возраст костеносного слоя на местонахождении Кушеват находится в интервале ~50-35 тыс. л.н. Значение материалов, полученных в ходе разведочных работ 2020 г. на Большой Оби, состоит в том, что впервые на территории Ямало-Ненецкого автономного округа объекты, связанные с деятельностью палеолитического населения, зафиксированы in situ. Весь комплекс полученных в настоящее время данных позволяет утверждать, что раннее заселение палеоколлективами бассейна северной Оби началось на рубеже верхнего палеолита и, вероятнее всего, проходило в широтном направлении, с территории Предуралъя.

Нижняя объ, сыня, разведка, палеолит, голоцен, неоплейстоцен, стратиграфия

Короткий адрес: https://sciup.org/145145150

IDR: 145145150 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.075-081

Текст научной статьи Разведочные работы на правобережье Большой Оби в 2020 году

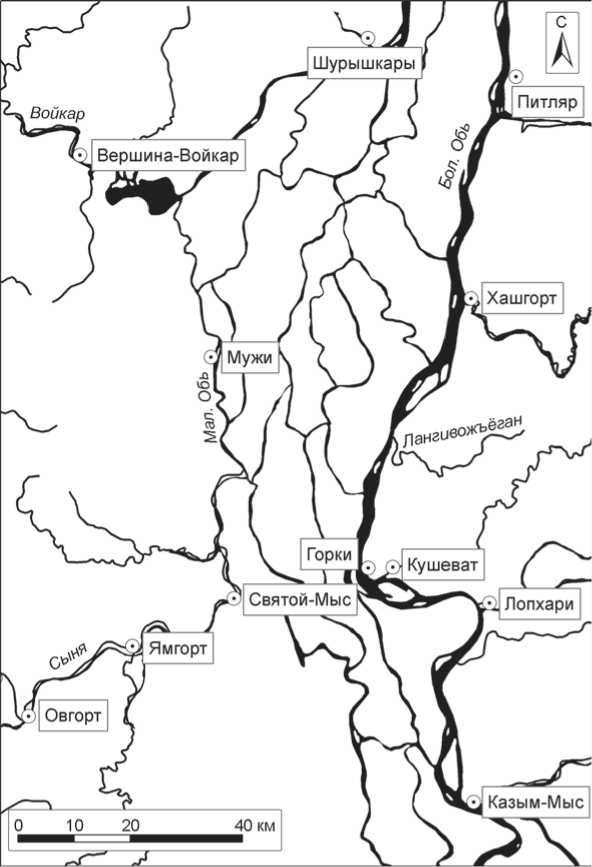

В 2020 г. Нижнеобским палеолитическим отрядом ИАЭТ СО РАН проводились разведочные работы с целью обнаружения археологических объектов палеолитического времени в бассейне нижней Оби. Основными районами исследований являлись участки коренного берега Большой (во сточный рукав) и Малой (западный рукав) Оби, а также нижнее течение притоков второго порядка (реки Сыня, Лангивожъёган, Хаш-горт и др.). Все разведочные работы проходили в пределах административных границ Шурыш-карского р-на Ямало-Ненецкого автономного округа (рис. 1).

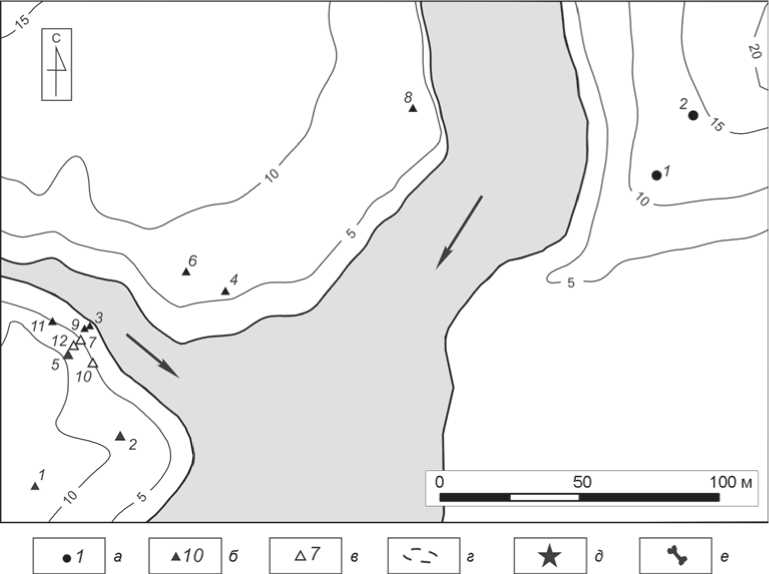

На правобережье Большой Оби основное внимание было уделено отрезку реки между поселками Горки и Хашгорт. В районе пос. Горки, кроме визуального осмотра бечевника Оби и естественных обнажений на Горкин-ском мысу, производилась шурфовка участка правого берега Кушеватской протоки, в районе пос. Кушеват, находящегося в 5 км к востоку от пос. Горки (рис. 2).

Основанием выбора места для шурфовки послужило наличие на этом участке мысов южной экспозиции, образованных серией небольших речек/ ручьев, рассекающих берег широкими и короткими долинами. Ранее в ходе рекогносцировочных работ 2019 г. [Анойкин, 2020] на этом участке, на береговом мысу левого берега одного из таких водотоков, впадающего в протоку на территории поселка, были заложены два шурфа, не показавшие наличие археологического и палеонтологического материала. В 2020 г. работы были перенесены на противоположный берег устьевой части этой речки, также имеющий вид высокого и широкого мыса. Здесь была заложена серия из 12 шурфов, перекрывших территорию общей площадью

Рис. 1. Основной район разведочных работ 2020 г.

~10 000 м2. Результаты шурфовочных работ подтвердили предположение, сделанное ранее на основе наличия подъемного остеологического материала на бечевнике и изучения локальной геологической ситуации, что размывом речки частично разрушен костеносный слой на границе субаэрального и аллювиального ярусов II надпойменной террасы. Стратифицированный палеонтологический материал был выявлен в шурфах 7, 10 и 12 (рис. 2).

Стратиграфическая ситуация во всех шурфах примерно одинакова и в основном отличается мощностью субаэрального комплекса и строением су-

Рис. 2. План местонахождения Кушеват.

а – шурфы 2019 г.; б – шурфы 2020 г. без палеонтологического материала; в – шурфы 2020 г. с палеонтологическим материалом; г – предполагаемые границы распространения костеносного слоя; д – подъемный археологический материал; е – подъемный палеонтологический материал.

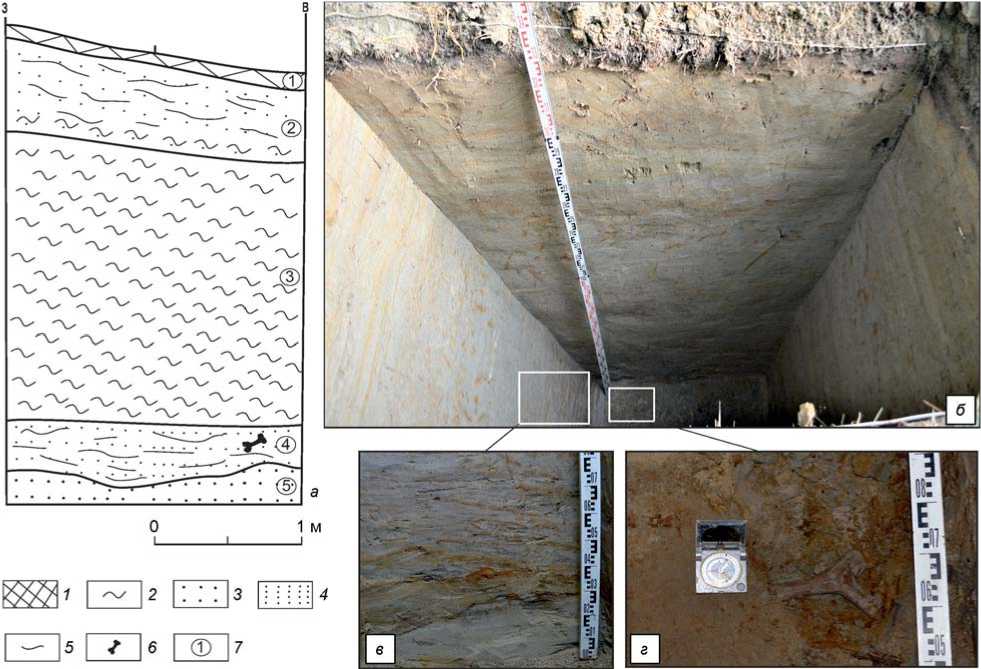

баквальных отложений аллювиального генезиса. Примером такой стратиграфической ситуации, характерной для большинства шурфов, может служить строение разреза на шурфе 12 (2 × 1 м, высота над бровкой бечевника – 7,4 м), из которого была получена наиболее многочисленная коллекция фаунистических остатков. Описание приводится сверху вниз (рис. 3, а, б ).

Слой 1. Современная лесная почва. Мощность – 0,1 м.

Слой 2. Светло-серый с бурым оттенком песок, алевритовый тонко-мелко параллельно слоистый. Субаэральный покров преимущественно перфляци-онно-делювиальный. Мощность – 0,5–0,6 м.

Слой 3. Серый с табачным оттенком алеврит, неслоистый, с редкими мелкими линзами светлосерого мелкозернистого песка. Субаэральный покров преимущественно суперфляционный. Мощность – 2,1–2,3 м.

Слой 4 (рис. 3, в ). Переслаивание мелко-среднее светло-серого и рыжего песка с серым табачного оттенка алевритом, алевропеском. Местами в песке наблюдается косая слойчатость. Слоистость деформирована солифлюкцией. Прибрежный аллювий маленькой реки. Слой содержит палеонтологический материал (рис. 3, г ). Мощность – 0,3–0,4 м.

Слой 5 (рис. 3, в ). Светло-серый хорошо промытый мелко-среднезернистый песок, параллельно субгоризонтально слоистый. Русловый аллювий большой реки, побочневая фация. Видимая мощность – до 0,2 м.

Более сложная ситуация была зафиксирована на шурфе 10 (2 × 1 м, высота над бровкой бечевника – 8,3 м). В южной стенке от бровки шурфа сверху вниз прослежены следующие отложения.

Слой 1. Современная лесная почва. Мощность – 0,2 м.

Слой 2. Светло-бурый песчаный алеврит с тонко-мелкой нечетко проявленной параллельной пологоволнистой слоистостью. Субаэральный покров преимущественно суперфляционно-делювиаль-ный. Мощность – 0,3 м.

Слой 3. Светло-бурый алеврит с тонко-мелкой нечетко проявленной параллельной пологоволнистой слоистостью, солифлюкционно деформированной. Субаэральный покров суперфляционно-де-лювиально-солифлюкционный. Мощность – 0,5 м.

Слой 4. Белесый песок мелкозернистый, интенсивно солифлюкционно деформированный. Мощность – 0,1–0,4 м.

Слой 5. Светло-серый хорошо промытый мелко-среднезернистый песок с параллельной слоистостью, деформированной солифлюкцией. Рус-

Рис. 3. Стратиграфический разрез ( а ), фотография ( б ) и фрагмент (отложения слоев 4 и 5) ( в ) северной стенки шурфа 12 на местонахождении Кушеват, а также условия залегания палеонтологического материала в слое 4 ( г ).

1 – современная почва; 2 – алеврит; 3, 4 – песок; 5 – слоистость; 6 – палеонтологический материал; 7 – литологические слои.

ловый аллювий большой реки, побочневая фация. Мощность – 0,4–0,9 м.

Слой 6. Светло-серый мелко-среднезернистый хорошо промытый песок, переслаивающийся с ржавым песком и серым алевропеском. Слоистость деформирована солифлюкцией. Прибрежный аллювий небольшой речки. Мощность – 1,0–1,1 м. В слое присутствует палеонтологический материал.

Слой 7. Светло-серый мелко-среднезернистый хорошо промытый песок с тонкой субгоризонтальной слоистостью. Русловый аллювий прибрежной отмели большой реки. Видимая мощность – до 0,2 м.

Несмотря на определенные стратиграфические различия фаунистический материал во всех шурфах, где он зафиксирован, связан с одним литологическим телом. Это позволяет предполагать, что общая площадь участка с ко стным материалом, залегающим in situ, составляет порядка 1 000 м2. Общее количество остеологических остатков, обнаруженных на местонахождении Кушеват в стратифицированном залегании, составляет 29 экз. Видовой состав представлен мамонтом, северным оленем и одной костью бизона или овцебыка. Та- ким образом, фаунистический комплекс ме стонахождения демонстрирует небольшое видовое разнообразие, где основными видами являются северный олень и мамонт.

По результатам визуального осмотра палеонтологических материалов специалистами лаборатории палеотехнологий на базе научно-образовательного центра «Новая археология» Гуманитарного института Новосибирского государственного университета было сделано предварительное заключение о наличии возможных следов антропогенного воздействия на двух предметах – роге северного оленя и фрагменте трубчатой кости мамонта. В настоящее время эти материалы находятся на стадии исследования. Результатов радиоуглеродного датирования фаунистических остатков пока нет, однако сравнение изученных разрезов с имеющимися данными по району Горки–Кушеват–Лопхари, включая серию радиоуглеродных дат [Зольников и др. (в печати)], позволяет предполагать, что возраст костеносного слоя на местонахождении Кушеват находится в интервале ~50–35 тыс. л.н.

Следующим районом работ, расположенным ниже по течению Большой Оби, являлась устьевая часть р. Лангивожъёган (правый приток). Участок шурфовки находится на правом берегу реки в 1 км от устья. Лангивожъёган здесь делает петлю, окон-туривая своим руслом мыс южной экспозиции. Рядом с береговым обнажением лежит современный лог, около которого были найдены кости мамонта и шерстистого носорога. В районе лога и в 60 м от него выше по реке было поставлено две зачистки от бровки, а также заложено шесть шурфов вдоль тальвега.

По итогам работ получена следующая принципиальная последовательность слагающих берег отложений (снизу вверх, от бровки бечевника, мощность не указана, т.к. отличается на разных участках вскрытия): тазовская морена (пескоалев-ропелит с галькой и валунами); аллювий первого верхнечетвертичного межледниковья (светло-серые до белых хорошо промытые среднезернистые пески с косой и параллельной слоистостью аллювиального типа); озерно-ледниковые варвиты первого верхненеоплейстоценового оледенения (параллельное переслаивание алевропелитов, алевропесков, песков); субаэральный покров (эоловые и делювиальные пески и алевропески с редкими тонкими криогенными клиньями до 1,5 м глубиной). В ходе работ на шурфе 2 в отложениях овражно-балочного солифлюксия в верхней части разреза был зафиксирован фрагмент лопатки мамонта в переотложенном состоянии.

Геолого-геоморфологические данные показали, что лог наследует палеоовраг, который был заложен врезом при спуске ледниково-подпрудного озера, существовавшего внутри долины Оби. После этого вплоть до современности овраг периодически запаковывался и вновь вскрывался под воздействием овражно-балочных процессов.

В результате этих наблюдений было выдвинуто предположение о вымывании современными водами из отложений субаэрального комплекса палеофа-унистического материала и переносе его к устью оврага. Расчистки овражных бортов здесь и на других участках показали, что овраги, выраженные в рельефе, как правило, не случайны и закладываются по еще более древним ложбинам, неоднократно запаковывавшимся и вновь вскрывавшимся. Таким образом, история формирования этих локальных современных форм рельефа является гораздо более древней, чем это представлялось ранее. Именно к таким приустьевым участкам часто приурочены скопления мегафауны на прирусловых отмелях.

Еще одним участком, где производился визуальный осмотр и шурфовка неоплейстоцено-вых отложений, были окрестности пос. Хашгорт и устьевая часть одноименной реки (правый приток Большой Оби).

Здесь было заложено шесть шурфов, перекрывающих площадь ок. 5 000 м2 и расположенных вдоль бровки II надпойменной террасы, имеющей южную экспозицию. Шурфами были вскрыты субаэральные и субаквальные отложения на глубину до 3,6 м. Археологического материала и фаунистических остатков при работах обнаружено не было. Все полученные разрезы имеют схожее строение.

Наиболее полный разрез был получен в шурфе 4, которым сверху вниз были вскрыты следующие отложения.

Слой 1. Темно-серый до черного гумус. Паханая залежь. Мощность – 0,3 м.

Слой 2. Светло-серый с палевым оттенком, алевритовый мелкозернистый песок неслоистый. Субаэральный покров эолово-солифлюкционный. Мощность – 0,8 м.

Слой 3. Серый мелкозернистый песок с рыжим ожелезнением в подошве толщиной 2 см. Мелкие точки гумусового детрита (1–2 мм). Палеопочва со смытым гумусовым горизонтом. Мощность – 0,1 м.

Слой 4. Светло-серый с палево-бурым оттенком и рыжими пятнами, полосами ожелезнения мелкозернистый алевритовый песок, неслоистый. Субаэральный покров эолово-солифлюкционный. Мощность – 2,1 м.

Слой 5. Светло-серый до белого хорошо промытый мелко-среднезернистый песок, параллельно субгоризонтально слоистый. Верхний контакт наклонный, резкий, дефляционный, срезает слоистость слоя. Аллювий большой реки. Видимая мощность – до 0,2 м.

Серией шурфов 2020 г. в районе Хашгорта вскрыт субаэральный ярус второй надпойменной террасы Оби на всю глубину залегания. Отсутствие в отложениях археологического и палеонтологического материала, по всей вероятности, обусловлено тем, что мыс южной экспозиции на протяжении долгого времени подмывался речными водами. Соответственно, наиболее перспективные в археологическом плане участки палеоберега, заселенные в период 50–30 тыс. л.н., в настоящее время уничтожены волноприбойной деятельностью. Подобная ситуация наблюдается, например, в районе пос. Лопхари, где за последние 50 лет в результате эрозии высокий берег отступил на несколько десятков метров, а фаунистический материал неоплей-стоценового возраста, долгое время собиравшийся местными жителями на участках размыва, теперь здесь не фиксируется.

В 2020 г. Нижнеобским палеолитическим отрядом ИАЭТ СО РАН на Большой Оби открыто новое стратифицированное местонахождение неоплейстоценовой фауны – Кушеват. Среди обнаруженного здесь фаунистического материала так же в стратифицированном залегании зафиксированы две кости с признаками искусственного воздействия (рог оленя и трубчатая кость мамонта). Естественно-научные данные позволяют предварительно датировать их временным интервалом ~50–35 тыс. л.н. Возможно, раскопочные работы на этом местонахождении, запланированные в следующем году, позволят получить археологический материал в той же позиции. Если эти данные подтвердятся в результате трасологических или археологических изысканий, то материалы местонахождения Кушеват позволят существенно удревнить дату первого появления человека на нижней Оби и переместить границу верхнепалеолитической колонизации этой территории на 300 км севернее относительно известной в настоящее время (стоянка Комудваны, ХМАО). При этом стоит отметить, что в фаунистической коллекции Кушевата доминирующее положение занимает северный олень, что отличает его от «мамонтовых» комплексов Комудва-ны и Луговское [Макаров, Резвый, Горелик, 2018; Зенин и др., 2006].

Результаты работ последних лет позволяют сделать предположение о том, что на территории северной Оби в позднем неоплейстоцене было две волны колонизации. Свидетельствами заселения бассейна нижней Оби на рубеже неоплейстоцена и голоцена служат стоянки Луговское и Комудва-ны. Более раннее заселение пока не подтверждается прямыми фактами, однако несомненным аргументом в пользу его существования могут стать результаты изучения местонахождения Кушеват, открытого в 2020 г., если подтвердится предполагаемый позднеплейстоценовый возраст костеносного слоя и наличие следов антропогенного воздействия на некоторых костях. Учитывая, что присутствие древнего человека на ранних стадиях верхнего палеолита уже доказано для территории Республики Коми, Красноярского края и Якутии, обнаружение его следов на нижней Оби в это же время не представляется чем-то невозможным. Особое значение материалов местонахождения Кушеват состоит в том, что впервые на территории Ямало-Ненецкого автономного округа объекты палеолитического возраста зафиксированы не в поверхностном залегании, а in situ. Весь комплекс полученных в настоящее время данных, включая предварительные результаты, позволяет утверждать, что раннее заселение палеоколлективами бассейна северной Оби началось на рубеже верхнего палеолита и, вероятнее всего, проходило в широтном направлении, с территории Предуралья. Его возможность определялась наличием сквозных долин в Уральских горах [Зольников и др., 2020], благоприятными палеоклиматическими обстановками в северных широтах, наличием здесь пригодных для освоения палеоландшафтов, а также многочисленной и достаточно разнообразной фауной, представленной всеми основными видами мамонтового комплекса.

Экспедиционные исследования выполнены при финансовой поддержке Российского научного фонда – грант № 19-78-20002 «Геохронология и палеогеография долины Нижней Оби позднего плейстоцена в контексте ее заселения палеолитическим человеком». Лабораторные исследования археологических материалов проведены в рамках выполнения проекта НИР № 0329-2019-0001 «Заселение первобытным человеком Северной Азии: культурный и экологический контекст».

Список литературы Разведочные работы на правобережье Большой Оби в 2020 году

- Анойкин А.А. Отчет в ОПИ. О проведении археологических полевых работ (археологических разведок) в бассейне Нижней Оби в пределах Шурышкарского, Приуральского районов Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019 году. - Новосибирск, 2020. - 138 с. (рукопись).

- Зенин В.Н., Лещинский С.В., Золотарев К.В., Грутес П.М., Надо М.-Х. Геоархеология и особенности материальной культуры палеолитического местонахождения Луговское // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2006. - № 1 (25). - С. 41-53.

- Зольников И.Д., Анойкин А.А., Макаров С.С., Постнов А.В., Резвый А.С., Глушкова Н.В., Бычков Д.А., Тупахин Д.С., Выборнов А.В. О возможных путях миграций человека на территорию Нижнего Приобья в каменном веке // Stratum Plus. - 2020. - № 1. -С. 137-146.

- Зольников И.Д., Анойкин А.А., Рендю В., Филатов Е.А., Макаров С.С., Резвый А.С., Постнов А.В., Брусницына А.Г., Васильев А.В., Выборнов А.В., Аржанников М.А., Зоткина Л.В. Человек и мамонтовая фауна на севере Оби в позднем неоплейстоцене // Stratum Plus. - (в печати).

- Макаров С.С., Резвый А.С., Горелик В.И. Местонахождение Комудваны - новый палеонтолого-археологический памятник Западно-Сибирской равнины // Эволюция жизни на Земле: мат-лы V Междунар. симп. / отв. ред. В.М. Подобина. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2018. - С. 215-217.