Разведочные работы на правобережье Большой Оби в 2021 году

Автор: Зольников И.Д., Анойкин А.А., Филатов Е.А., Васильев А.В., Перфильев С.С., Макаров С.С., Уткин М.В., Чеха А.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты разведочных работ в нижнем течении Оби (Шурышкарский р-н ЯНАО) в 2021 г. В ходе исследований на правобережье Большой Оби была изучена береговая линия на трех основных участках: у поселков Хашгорт, Кушеват и протоки Сормас. Всего было выполнено 13 шурфов и 2 раскопа. В районе пос. Хашгорт на бечевнике был собран палеофаунистический материал и каменные изделия палеолитического облика. Основные работы были сосредоточены на палеолитическом памятнике Кушеват, выявленном в 2020 г. Заложенные раскопы, общей площадью 44 м2, позволили зафиксировать археологический и палеофаунистический материал в аллювиальных отложениях безымянного притока Оби. В ходе работ было выделено три костеносных слоя, нижний из которых сопровождается каменными изделиями, углями и предметами неутилитарного назначения. Археологический материал (2 экз.) представлен небольшим сколом и мелким истощенным нуклеусом параллельного принципа скалывания. Палеофаунистический материал, насчитывающий 110 ед., в основном представлен остатками северного оленя. Таким образом, в полевой сезон 2021 г. был выявлен новый пункт дислокации подъемного палеолитического материала у пос. Хашгорт и подтверждено наличие на Кушевате культурного слоя. Можно утверждать, что с учетом стратиграфической ситуации на памятнике и предварительным результатам радиоуглеродного датирования, стоянка Кушеват на настоящее время является самым северным и наиболее древним из палеолитических объектов, известных в долине р. Обь. По всей видимости, мы можем говорить о документировании наиболее раннего, пионерного этапа заселения субарктических широт Homo sapiens во время морской изотопной стадии 3, в пределах 45-30 тыс. л.н.

Нижняя обь, поздний неоплейстоцен, верхний палеолит, палеонтология, палеогеография, стратиграфия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146053

IDR: 145146053 | УДК: 902.21 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0114-0121

Текст научной статьи Разведочные работы на правобережье Большой Оби в 2021 году

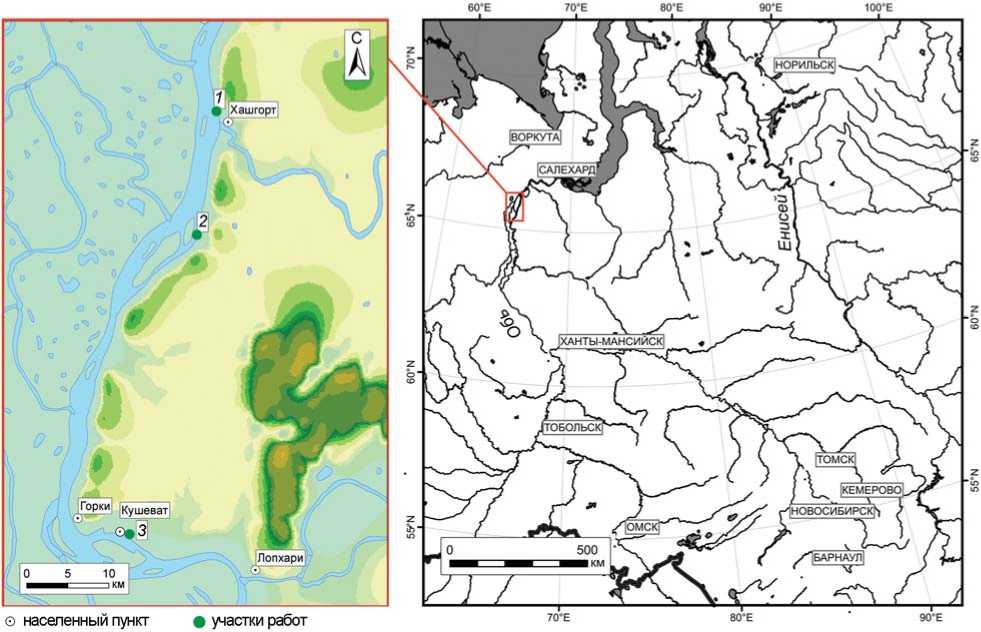

В 2021 г. Нижнеобским палеолитическим отрядом ИАЭТ СО РАН проводились разведочные работы на территории Шурышкарского р-на Ямало-Ненецкого автономного округа, с целью обнаружения археологических объектов палеолитического времени в бассейне Нижней Оби. Основными районами исследований являлись участки коренного берега Большой Оби (восточный рукав р. Обь), нижнее течение р. Хашгорт, а также береговая зона проток Сормос и Кушеват (рис.1).

Разведочные работы отрядов ИАЭТ СО РАН в нижнем течении Оби ведутся с 2015 г. К настоящему времени на исследованной территории, помимо значительного количества зафиксированных пунктов с поверхностным залеганием подъемного палеонтологического материала и каменных арте-

Рис. 1. Карта-схема района исследований.

1 – Хашгорт; 2 – протока Сормос; 3 – Кушеватская курья.

фактов, в долине р. Сыня (левый приток) и на правобережье Оби было выявлено несколько объектов, где единичный археологический материал залегал in situ: местонахождения Ям Горт-4, Унсоим и Ку-шеват [Зольников и др., 2020а; 2020б; 2020в; 2021].

В текущем полевом сезоне были продолжены рекогносцировочные и шурфовочные работы на правом берегу р. Большая Обь, в районе 65° с.ш., на отрезке от пос. Горки до пос. Питляр, а также проведены масштабные раскопочные работы на выявленном в 2020 г. местонахождении Кушеват [Зольников и др., 2021].

В районе пос. Хашгорт (правый берег Большой Оби) шурфовочные работы ранее велись в 2020 г. на мысу II надпойменной террасы [Зольников и др., 2020б]. В текущем году на этом участке проводился визуальный осмотр береговой линии, в ходе которого, в 2 км севернее Хашгорта на береговой отмели, был зафиксирован археологический и палеонтологический материал. Находки представлены одноплощадочным однофронтальным нуклеусом параллельного принципа скалывания, выполненным из окремненной осадочной породы, а также ко стными о статками (10 экз.) шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius ) и северного оленя ( Rangifer tarandus ). Кроме этого, в пределах участка распространения подъемного материала были выполнены зачистки отложений I и II надпойменных террас р. Обь (рис.1).

Зачисткой 2, демонстрирующей наиболее информативный стратиграфический разрез, были вскрыты следующие отложения (сверху – вниз).

0,0–0,1 м. Слой 1. Современная лесная почва с темно-серой дерниной и песчаным подзолистым горизонтом. Общая мощность – 0,1 м.

0,1–0,6 м. Слой 2. Светло-коричневый неслоистый алеврит. Мощность 0,5 м. Лесс.

0,6–5,35 м. Слой 3. Светло-серый мелкозернистый песок, с редкими, тонкими субгоризонтальными параллельными прослоями, рыжеватыми за счет ожелезнения. Мощность – 4,65 м. Перевеянные пески.

-

5,35 –6,8 м. Слой 4. Субпараллельное, мелкое (с раздувами, выклиниваниями, линзами) переслаивание серого алеврита и светло-серого, иногда рыжеватого за счет ожелезнения, мелкозернистого песка. Текстуры типа мутьевых потоков и оплывания на подводном склоне. Мощность – 1,55 м. Озерно-ледниково-подпрудные отложения (лимногляциал) первого верхнечетвертичного оледенения.

-

6,8 –6,9 м. Слой 5. Серый, параллельно субгоризонтально тонко слоистый мелкозернистый песок. Мощность 0,1 м. Прирусловой аллювий.

-

6,9 –8,7 м. Слой 6. Серый, с табачным оттенком, плотный диамиктон-пескоалевропелит, с редкими 116

валунами и гальками-ледогранниками, дресвой. Отмечаются наклонные, деформированные полосы светло-серого промытого мелко-, среднезернистого песка, толщиной 5–10 см. Отторженцы песка в диамиктоне образуют гнейсовидную текстуру. Видимая мощность 1,8 м. Основная монолитная хашгортская морена (последнего из среднеплейстоценовых оледенений).

Хотя в пределах зачисток не было зафиксировано какого-либо археологического или палеонтологического материала, следует отметить, что, по данным д.б.н. А.В. Бородина (устное сообщение), в обнажениях эрозионного уступа, на котором производились вскрышные работы, в предшествующие годы был найден бивень мамонта, залегавший in situ .

Другим участком, где проводились шурфовоч-ные работы, являлся правый берег протоки Сормас, в районе о. Сормаспугор (~15 км выше по течению от пос. Хашгорт) (рис. 1). Здесь, вдоль бровки террасы, было заложено 13 шурфов, выполненных на глубину до 2–2,5 м, что позволило изучить покровные отложения, представленные погребенными голоценовыми почвами и подстилающими их солифлюкционными, эолово-солифлюкционными и делювиальными образованиями плейстоцена. Изучению нижележащих отложений препятствовала линзовая мерзлота. Археологический материал не выявлен. Палеофаунистический материал был зафиксирован на бровке бечевника и представлен трубчатой костью крупного копытного животного.

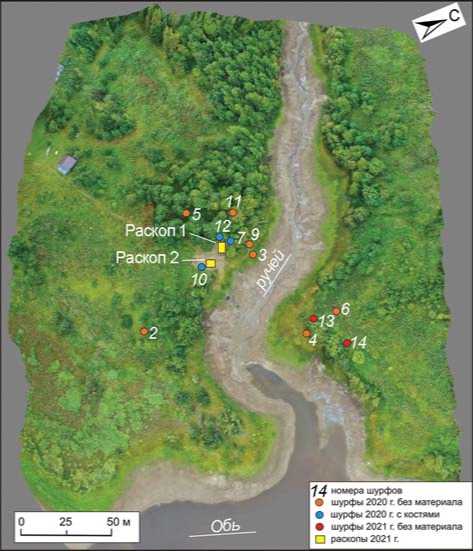

Основным участком проводившихся в 2021 г. исследований являлась территория нежилого пос. Ку-шеват, расположенного на одноименной протоке р. Большая Обь. Здесь, при разведочных работах 2020 г., в позднеплейстоценовых отложениях, имеющих предположительный возраст в пределах MIS 3, выявлен костеностный горизонт. [Зольников и др., 2020б; 2021]. При анализе фаунистических остатков, на фрагменте рога северного оленя из шурфа 12 были зафиксированы следы антропогенного происхождения, в виде серии параллельных насечек, что позволило рассматривать данное ме стонахождение как потенциальный памятник археологии палеолитического времени [Зольников и др., 2020б]. Для получения материалов, способных подтвердить данное предположение, на памятнике в текущем году были проведены масштабные раскопочные работы, сосредоточенные на участке распространения костеносного горизонта, предполагаемые границы которого были установлены при шурфовочных работах 2020 г. (рис. 2). [Там же].

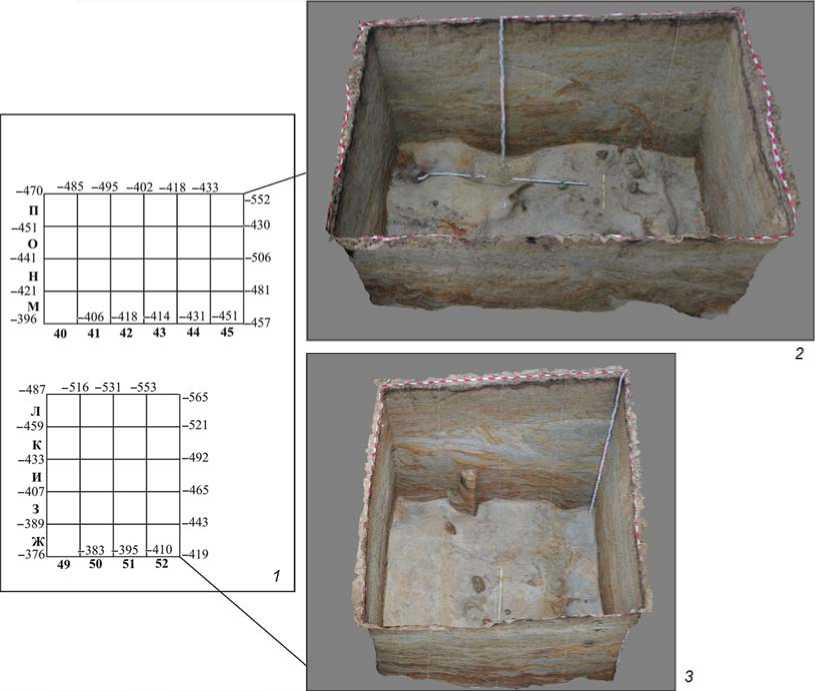

В 2021 г. на памятнике Кушеват было заложено два раскопа и два шурфа общей площадью 48 м2

(рис. 3). Раскопы располагались на правом берегу безымянного ручья, впадающего в Кушеватскую протоку (Кушеватская курья), в пределах территории, ограниченной шурфами 7, 10 и 12 (2020 г.), в которых ранее был зафиксирован фаунистический материал [Зольников и др., 2021].

В раскопе 1, где представлена наиболее информативная колонка отложений, в ходе раскопочных работ было выделено 11 литологических слоев, объединенных по особенностям состава, структуры и генезиса в четыре основных пачки (рис. 4). Описание дается сверху-вниз.

Пачка 1. Покровно-субаэральная. Начинается с современной лесной почвы, которая включает дернину, светло-серый подзолистый горизонт и буровато-рыжеватый (за счет ожелезнения) горизонт вмывания. Общий генезис пачки - субаэральный покров с участием термокарстово-лужевых, эоловых, делювиальных, солифлюкционных (преимущественно медленных, вязко-текучих) процессов. Залегание пачки плащеобразно-облекающее. Мощность - 0,2-0,7 м, в среднем 0,3-0,4 м.

Пачка 2. Сплывная (велофлюксий, т.е. быстрый солифлюксий). Залегает непосредственно под по-

Рис. 2. Ортофотоплан местонахождения Кушеват с указанием участков работ.

Рис. 3. Раскопы на местонахождении Кушеват.

1 - общий план раскопов с квадратной сеткой и нивелировочными отметками; 2 - 3П-модель раскопа 1 (24 м2); 3 - 3П-модель раскопа 2 (20 м2).

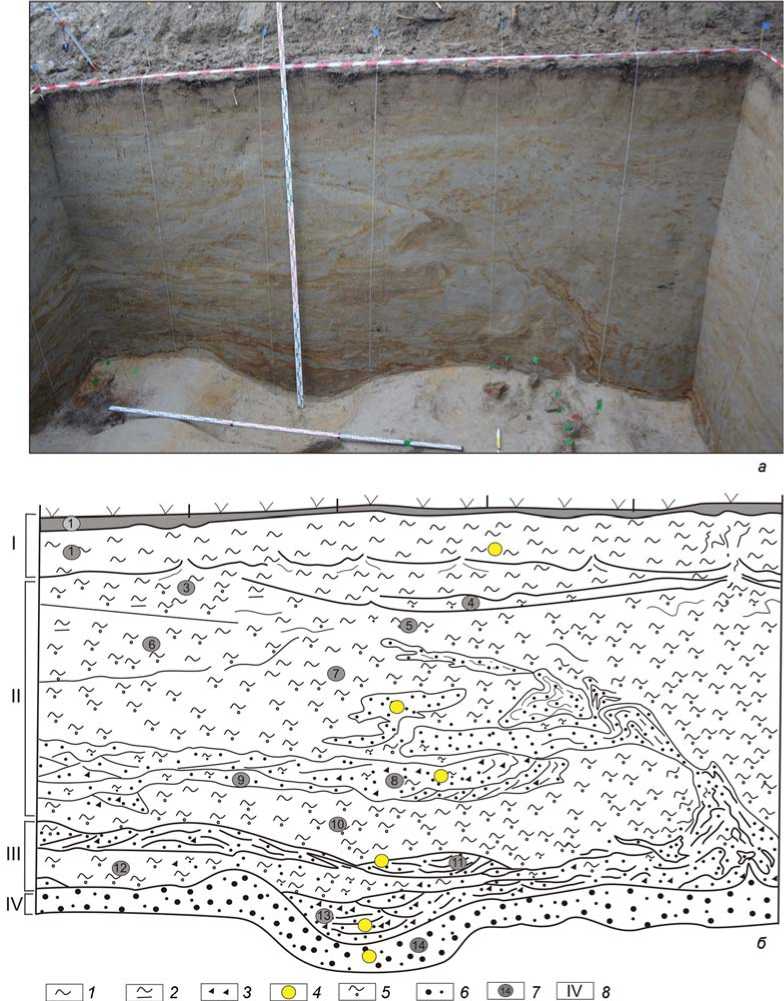

Рис. 4. Общий вид ( а ) и стратиграфический разрез ( б ) южной стенки раскопа 1 на местонахождении Кушеват.

1 – алеврит; 2 – алевропелит; 3 – щебень, гравий; 4 – места отбора проб на ОСЛ-датирование; 5 – алевропесок; 6 – песок; 7 – литологические слои; 8 – пачки слоев.

кровно-субаэральной пачкой. В изученных сечениях наблюдается до пяти-шести слоев, которые существенно меняются по мощности от 2 м и более до полного выклинивания. Отложения представлены серым с буроватым оттенком алевритом, участком, опесчаненным до алевропеска, иногда суглинистым до алевропелита; реже встречается пескоалевропе-лит. Грубообломочный материал, как правило, отсутствует; редко встречается в приподошвенных участках. Общий генезис пачки – серия солифлюк-ционных сплывов быстропротекающего характера. Аналогичные сплывные отложения характерны для субарктических территорий и представляют собой узкие длинные выбросы разжиженной грязи в сотни метров длиной. Пачка выполняет и запаковывает эрозионную палеоложбину. Отдельные нижние сплывы, в восточных сечениях раскопов, разделены песчаными аллювиальными слоями. Общая мощность пачки в изученных сечениях достигает 2,7 м. При этом ее мощность закономерно уменьшается с запада на восток (до 0,4 м), по направлению от водораздельной возвышенности к берегу безымянного ручья, на склоне долины которого заложены раскопы (см. рис. 2, 3).

Пачка 3. Ручьевой аллювий (аллювий притока Кушеватской курьи). Залегает под сплывной пачкой 2 и частично фациально ее замещает. Отсутствие отложений пачки 3 непосредственно над кровлей отложений пачки 2 объясняется тем, что после запаковывания солифлюкционными сплывами палеодолины безымянного западного притока Кушеватской курьи, эрозионная деятельность ручья сместилась восточнее, что привело к выработке нового русла и углублению уровня формирования ручьевого аллювия. Это позволяет считать отложения пачек 2 и 3, вскрытых в раскопах, одновозрастными фациальными аналогами. Однако, следует отметить, что изучаемая эрозионная форма, впоследствии заполненная грязью солифлюкционных сплывов, изначально была выработана ручьем западного притока Кушеватской курьи, эрозионная и аккумулятивная деятельность которого затем продолжилась в расположенной рядом более молодой эрозионной форме. Очевидно, что отложения ручьевого аллювия Кушеватской курьи начали формироваться до накопления сплывных отложений пачки 2 и продолжают формироваться в настоящее время, т.е. уже после образования отложений покровной пачки 1. Тем не менее, в сечениях, вскрытых раскопами, отложения пачки 3 занимают стратиграфическое положение под пачкой 1, а также под верхними слоями пачки 2, при этом фациально замещают нижнюю часть пачки 2, чередуясь с ее нижними слоями. С отложениями пачки 3 связан основной костеносный горизонт (культуросодержащий слой).

Пачка 4. Аллювиальная (аллювий Большой Оби). Залегает под отложениями пачек 1–3. Представлена хорошо промытыми, светло-серыми мелко-среднезернистыми песками, с параллельной, субгоризонтальной тонко-мелкой слоистостью, а также косой слоистостью, восходящей рябью течения. Генезис трактуется как типичный аллювий Оби; в основном фация прирусловой отмели. Обычно перекрывается с ровным эрозионным контактом или же ямчатыми за счет мульд отложениями ручьевого аллювия пачки 3. Подошва не вскрыта, но судя по пескам данной пачки, которые обнажаются на прирусловых отмелях Большой Оби в данном участке, ее мощность превышает 3–5 м. Нами отложения этой пачки рассматриваются как аллювиальный ярус II надпойменной террасы Большой Оби. Вскрытая мощность – до 1,0 м.

Культуросодержащий слой (к.с.) выявлен в обоих раскопах на глубине от 2,5 до 3,5 м, на контакте разногенетического аллювия (пачки 3 и 4). В среднем его мощность не превышает 0,2 м, а археологические и палеонтологические материалы выдерживают горизонт рассеивания в пределах 0,15 м. В к.с. раскопа 2 также были зафиксированы мелкие угли и углистые примазки. Следует отметить, что здесь выше к.с. были выделены еще два костеносных горизонта, связанные с аллювиальными отложениями безымянного притока Оби и включающие только палеонтологический материал.

Общая коллекция палеофаунистического материала насчитывает 110 единиц (кости, рога, зубы, а также их фрагменты) и в основном представлена о статками северного оленя. Кроме них присутствуют кости мамонта, шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis), овцебыка (Ovibos moschatus), зайца (Lepus oiostolus), возможно бизона (Bison bison) (все определения выполнены к.б.н. С.К. Васильевым). В целом, состав фауны характеризует выявленный комплекс как промысловый и направленный на добычу, в первую очередь, северного оленя, что отличает его от памятников поздних этапов верхнего палеолита Западно-Сибирской равнины, таких как Луговское, Комудва-ны, Волчья грива, Шестаково и др., где преобладают кости мамонта, составляя до 95 % коллекции [Деревянко и др., 2003; Зенин и др., 2006; Макаров, Резвый, Горелик, 2018].

Археологический материал (2 экз.) представлен небольшим сколом и мелким истощенным нуклеусом, сохранившим прямую ударную площадку, с которой в продольном направлении производились снятия удлиненных сколов прямоугольных очертаний. В качестве сырья использовались окремненные осадочные породы.

По результатам осмотра палеонтологических материалов, специалистами лаборатории палеотехнологий на базе НОЦ «Новая археология» ГИ НГУ (г. Новосибирск), было сделано предварительное заключение о наличии возможных следов антропогенного воздействия на нескольких предметах – роге северного оленя и двух фрагментах трубчатых костей. В настоящее время эти материалы находятся на стадии исследования.

По всей видимости, раскопами были вскрыты периферийные участки стоянки, где материал фиксируется в переотложенной позиции. Об этом свидетельствуют, в т.ч. углистые примазки и конкреции угля, которые были зафиксированы в естественных углублениях, сформированных, вероятно, в ходе аллювиального седиментогенеза. С этой точки зрения, основные участки стоянки могут быть расположены на более высоких гипсометрических уровнях, на удалении до 15–20 м от раскопов 2021 г.

На противоположном берегу безымянного ручья, напротив раскопов 2021 г., были заложены два разведочных шурфа (рис. 2). В шурфах, глубиною до 2,5 м, был изучен субаквальный и субаэральный комплексы, вероятно, I надпойменной террасы, которые отличаются как по возрасту, так и по строению от стратиграфической ситуации, наблюдаемой в раскопах.

Сравнение полученных разрезов с данными по району Горки-Кушеват-Лопхари [Зольников и др., 2020в], а также предварительные результаты радиоуглеродного датирования костного материала из культуросодержащего слоя, позволяют утверждать, что вмещающие артефакты и палеофауну отложения формировались в течение довольно продолжительного интервала, в рамках второй половины MIS3.

Таким образом, основными результатами разведочных работ на правобережье Нижней Оби в 2021 г. являются открытие в районе пос. Хаш-горт нового пункта дислокации подъемного археологического и фаунистического материала позднеплейстоценового времени, уточнение границ распространения и особенностей залегание культуросодержащего слоя на стоянке Кушеват, а также подтверждение наличия в нем каменных артефактов и фаунистических остатков со следами антропогенного воздействия.

С учетом стратиграфической ситуации на памятнике и предварительных результатов радиоуглеродного датирования стоянка Кушеват на настоящее время является самым северным и наиболее древним из палеолитических объектов, известных в долине р. Обь. По всей видимости, мы можем говорить о документировании наиболее раннего, пионерного этапа заселения субарктических широт Homo sapiens во время MIS 3, в пределах 45– 30 тыс. л.н. Начальная колонизация долины Оби, в ее нижнем течении, проходила, по всей вероятности, с европейской части материка через территорию полярного и приполярного Урала, где фиксируется несколько сквозных долин, которые могли служить транзитными коридорами при миграционных передвижениях палеоколлективов [Зольников и др., 2020в]. Как минимум еще одна миграционная волна, в пределах позднепалеолитического времени, фиксируется на этой территории в интервале ~20–15 тыс. л.н. Она представлена материалами стоянок Луговское и Комудваны, функционирование которых приходится на теплые стадии беллинга и аллереда в течение MIS 2.

Экспедиционные исследования выполнены при финансовой поддержке РНФ, проект № 19-78-20002. Лабораторные исследования археологических материалов проведены в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0002.

Список литературы Разведочные работы на правобережье Большой Оби в 2021 году

- Деревянко А.П., Молодин В.И., Зенин В.Н., Лещинский С.В., Мащенко Е.Н. Позднепалеолитическое местонахождение Шестаково. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. - (Палеолит Западно-Сибирской равнины). - 168 с.

- Зенин В.Н., Лещинский С.В., Золотарев К.В., Грутес П.М., Надо М.-Х. Геоархеология и особенности материальной культуры палеолитического местонахождения Луговское // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2006. - № 1 (25). - С. 41-53.

- Зольников И. Д., Анойкин А. А., Филатов Е.А., Васильев А.В., Аржанников М.А. Разведочные работы в нижнем течении реки Сыня (Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа) в 2020 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020а. - Т. XXVI.- С. 75-81.

- Зольников И. Д., Анойкин А. А., Филатов Е.А., Васильев А.В., Аржанников М.А., Чеха А.М. Разведочные работы на правобережье Большой Оби в 2020 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020б. - Т. XXVI.- С. 82-88.

- Зольников И. Д., Анойкин А. А., Макаров С. С., Постнов А.В., Резвый А.С., Глушкова Н.В., Бычков Д.А., Тупахин Д.С., Выборнов А.В. О возможных путях миграций человека на территорию Нижнего Приобья в каменном веке // Stratum Plus. - 2020в. - № 1. -С. 137-146.

- Зольников И. Д., Анойкин А. А., Филатов Е.А., Выборнов А.В., Васильев А.В., Постнов А.В., Зоткина Л.В. Новые данные о заселении долины нижней Оби в позднем неоплейстоцене // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2021. -Т.49. - №1. - С.9-20.

- Макаров С.С., Резвый А.С., Горелик В.И. Местонахождение Комудваны - новый палеонтолого-археологический памятник Западно-Сибирской равнины // Эволюция жизни на Земле: мат-лы V Междунар. симп. / отв. ред. В.М. Подобина. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2018. - С. 215-217.