Разведочные работы на правобережье Большой Оби в 2022 году

Автор: Зольников И.Д., Анойкин А.А., Филатов Е.А., Макаров С.С., Левицкая П.С., Бордюгова Е.А., Перфильев С.С., Джуманов А.Т., Выборнов А.В., Кулик Н.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам разведочных работ в нижнем течении Оби (Шурышкарский р-н ЯНАО) в 2022 г. В ходе исследований на правобережье Большой Оби была изучена линия бечевника на трех основных участках: на Золотом мысе, у пос. Хашгорт, а также в устье р. Пельяхъёган. Был собран массовый палеонтологический материал плейстоценового времени, получена небольшая коллекция каменных артефактов, а также сделано пять зачисток береговых уступов, вскрывших субаэральные и субаквальные отложения позднего неоплейстоцена. При работах на участке у пос. Хашгорт было выполнено три зачистки естественных обнажений, давших новую информацию о строении поздне- и среднечетвертичных отложений в этой части долины Оби. В устьевой части реки Пельяхъёган с поверхности бечевника на участке протяженностью ~ 1 км был собран массовый палеонтологический материал (90 экз.), а также найдено три каменных артефакта - отдельности сырья со сколами и крупное рубящее орудие. Фаунистический комплекс находок представлен остатками мамонта, шерстистого носорога, бизона, оленя и лошади. Более 65 % остатков принадлежит мамонту. На поверхности двух пластин бивня мамонта прослеживаются линии и бороздки, которые могут иметь антропогенное происхождение. Результаты работ позволяют утверждать о системности находок артефактов палеолитического облика на прибрежных отмелях от п. Казым-Мыс до п. Питляр. На этой же территории в значительном количестве встречаются остатки крупной фауны плейстоценового времени, иногда вместе с артефактами, на некоторых участках образуя зоны высокой концентрации практически ежегодно, что позволяет предполагать разрушение в этих местах костеносных горизонтов. Такие зоны концентрации являются хорошим маркирующим признаком при проведении разведочных работ.

Нижняя обь, поздний неоплейстоцен, палеолит, палеонтология, археология, стратиграфия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146325

IDR: 145146325 | УДК: 902.21 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0104-0109

Текст научной статьи Разведочные работы на правобережье Большой Оби в 2022 году

B 2022 г. Нижнеобским пaлеолитичecким oтpядoм ИAЭT CO PAН пpoвoдилиcь paзвeдoчныe paбoты c цeлью oбнapyжeния apxeoлoгичecкиx oбъeктoв пaлeoлитичecкoгo вpeмeни в бacceйнe нижнeй Oби. Ocнoвными paйoнaми иccлeдoвaний являлиcь yчacтки кopeннoгo правого бepeгa Бoльшoй Оби. Bce paзвeдoчныe paбoты пpoxoдили в пpeдeлax aдминиcтpaтивныx гpaниц Шypышкapcкoгo р-на Ямaлo-Нeнeцкoгo aвтoнoмнoгo oкpyгa (pиc. 1).

В ходе исследований 2022 г. основное внимание, помимо раскопок памятника Кушеват [Зольников и др., 2021б], было yдeлeнo изучению отрезка рeки мeждy поселкaми Лопхари и Питляр.

Отправной точкой разведочного маршрута являлся Золотой мыс, расположенный в нескольких километрах выше по течению от п. Лопхари. Здесь в ходе разведок предыдущих лет в поверх-но стном залегании был зафиксирован массовый палеонтологический материал, а также разрозненные каменные артефакты [Зольников и др., 2019]. Осмотр бечевника велся пешими маршрутами, протяженно стью 1–2 км, на отдельных участках между 528 км и 509 км реки (здесь и далее расстояние указывается от устья Оби, согласно лоции). Полосу бечевника, иногда имеющую ширину до 50–60 м, ограничивают береговые обрывы высотой около 12–15 м над урезом воды. В их основании вскрываются среднечетвертичная морена и перекрывающие ее ленточные глины. Выше залегают аллювиальные пески и суглинки с торфом. Еще выше – озерные суглинки с прослоями торфа, в свою очередь перекрывающиеся эоловыми пе сками, торфом и лессовидными суглинками. Помимо визуального осмотра береговой зоны в крайних точках маршрута были выполнены две зачистки естественных обнажений, с целью уточнения стратиграфии четвертичных отложений на этом участке реки.

Наиболее четко стратиграфическая последовательность представлена в зачистке на 528 км, имеющей общую высоту 25 м. Сверху вниз здесь были вскрыты следующие отложения:

0,0–9,0 м. Субаэральный покров. Мощность 9 м;

Рис. 1. Карта-схема района исследований.

1 – населенные пункты; 2 – участки исследовательских работ.

9,0–16,0 м. Ленточные глины. Казыммыский лимногляциал. Мощность 7 м;

16,0–18,4 м. Светло-серые косослоистые хорошо промытые пески. Мощность 4,6 м;

18,4–25 м. Серо-коричневый диамиктон. Мощность 6,5 м.

В ходе разведочных маршрутов на обследованном участке берега каких-либо фаунистических остатков или каменных артефактов обнаружено не было. Возможно, это связано с тем, что Золотой мыс хорошо известен местным жителям как зона концентрации палеонтологиче ского материала, и они периодически проводят его сбор в коммерческих целях.

Следующим отрезком правого берега р. Большая Обь, где велись разведочные работы, являлась территория, прилегающая к п. Хашгорт, где также ранее неоднократно проводились сборы мегафауны и подъемного каменного материала [Зольников и др., 2020а; 2021а, б]. При этом в данном районе наблюдалось большое разнообразие разрезов, обнажающихся в береговых обрывах. Кроме того, этот район интересен тем, что на протяжении десятилетий нерешенным оставался вопрос – почему в однотипных косослоистых песках над мореной около п. Хашгорт, которые традиционно относили к верхнечетвертичным образованиям [Архипов, 1997], находится как среднечетвертичная (на 442 км), так и верхнечетвертичная (на 430 км) тер-риофауна [Смирнов, Большаков, Бородин, 1986; Бородин, Косинцев, 2001].

В текущем году был проведен визуальный осмотр бечевника на отрезке берега от 442 км до 430 км, включая окрестности п. Хашгорт. Осмотр велся отдельными пешими маршрутами протяженностью 1–2 км. При этом каких-либо каменных артефактов обнаружено не было, а найденные единичные фаунистические остатки представлены неопределимыми фрагментами трубчатых костей млекопитающих. Также на исследуемом участке было выполнено три зачистки естественных обнажений, давших новую информацию о строении поздне- и среднечетвертичных отложений в этой части долины Оби. Дальнейшее изучение полученных на этих разрезах материалов позволит согласовать палеонтологические данные по терриофауне среднечетвертичного возраста, имеющиеся по региону [Там же], и современные стратиграфопалеогеографические построения в единую непротиворечивую картину.

Cлeдyющим paйoнoм paбoт, pacпoлoжeнным нижe пo тeчeнию Бoльшoй Oби (416 км), являлacь ycтьeвaя часть р. Пельяхъёган (Пельях-Юган). Ранее в этом районе из аллювиальных песков сниженной террасы (до 4 м от бровки бечевника) 106

был получен верхненеоплейстоценовый комплекс палеофауны [Зольников и др., 2020б]. При визуальном осмотре прирусловых отмелей на правом берегу р. Пельяхъёган с поверхности бечевника на участке протяженностью ~1 км был собран массовый палеонтологический материал, образующий несколько зон концентрации, а также найдено три каменных предмета, имеющих признаки антропогенного воздействия (рис. 2, 2 ).

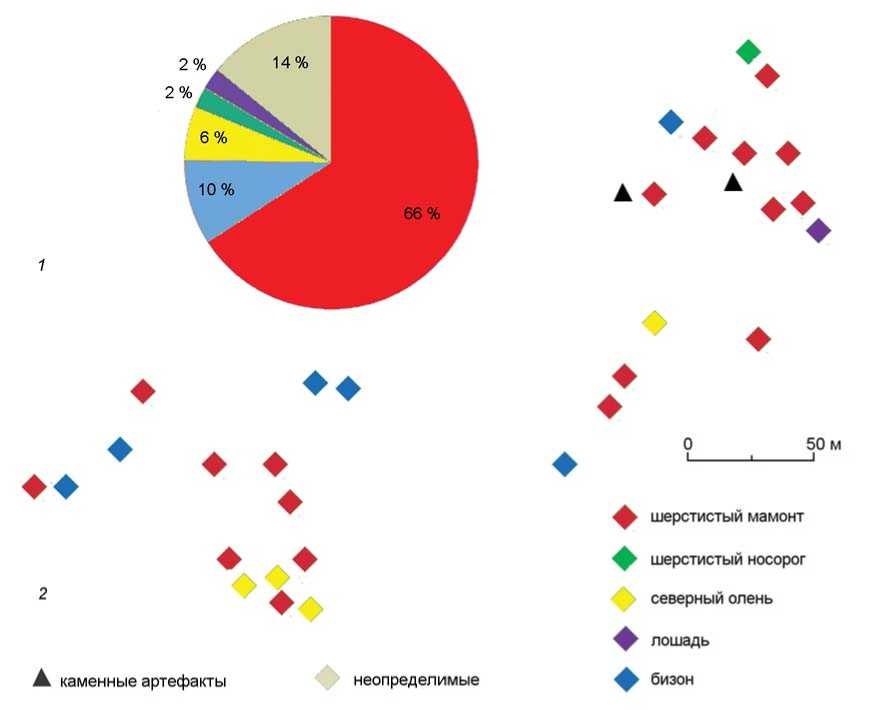

Фаунистический комплекс находок, включающий 90 костей, зубов и фрагментов бивней крупных плейстоценовых млекопитающих, представлен остатками мамонта ( Mammuthus primigenius ), шерстистого носорога ( Coelodonta antiquitatis ), бизона ( Bison priscus ), оленя ( Rangifer sp. ) и лошади ( Equus sp. ). При этом для девяти фрагментов трубчатых костей, по причине их незначительных размеров и плохой сохранности, определить видовую принадлежность не удалось.

Более 65 % о статков принадлежит мамонту (53 экз.). Среди находок наиболее многочисленны отдельные пластины бивня, фрагменты ребер, костей таза, а также крупных трубчатых костей. Также представлены, но в существенно меньших количествах, позвонки, фрагменты лопаток, плечевых костей и части черепа. Зуб найден один. Следующими по численности (6 %) являются остатки бизона: фрагменты ребер, лопатки, локтевой и берцовой костей, диафиз плечевой кости и зуб. Также найдено три фрагмента рога северного оленя и о статки его лучевой кости. Плейстоценовая лошадь представлена фрагментами лучевой кости, шерстистый носорог – плечевой костью и зубом. Процентное соотношение палеонтологических находок по видам представлено на диаграмме (рис. 2, 1 ).

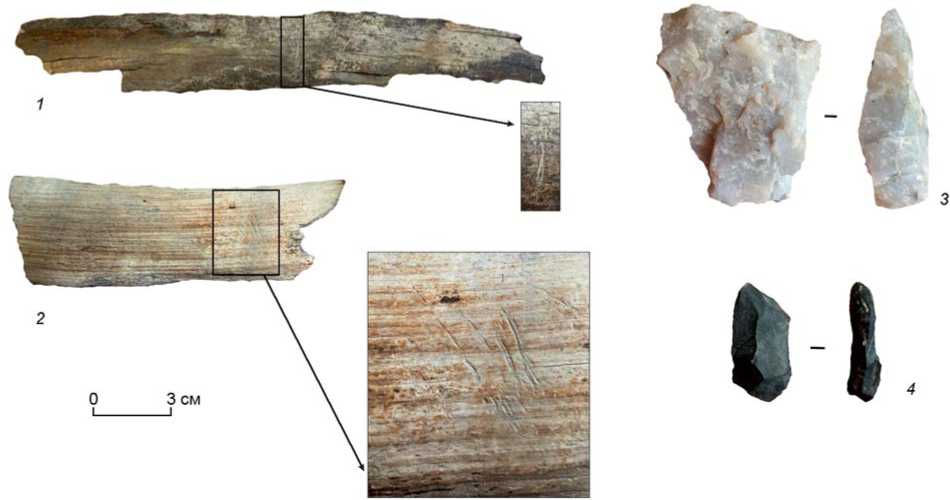

На поверхности двух пластин бивня мамонта прослеживаются линии и бороздки, которые могут иметь антропогенное происхождение (рис. 3, 1, 2 ). В настоящее время эти предметы находятся на стадии исследования.

Вместе с костными остатками залегало и три каменных артефакта: отдельности сырья со сколами и крупное рубящее орудие.

Нуклевидно оббитый валун. Размеры 340 × 200 × × 180 мм. Брусковидной формы. По периметру предмета прослеживаются негативы разнонаправленных крупных сколов, при этом одно из снятий полностью удаляет галечную корку с торцовой плоскости. Окремненная осадочная порода.

Нуклевидно оббитая галька (рис. 3, 4 ). Размеры 50 × 24 × 10 мм. Овальная, уплощенная. По одной из широких плоскостей прослеживаются негативы нескольких мелких продольно-поперечных снятий. Окремненная осадочная порода.

Рис. 2. Распределение фаунистических остатков, найденных при подъемных сборах около устья р. Пельяхъёган, по видам ( 1 ) и план основного скопления находок ( 2 ).

Рис. 3. Материалы подъемных сборов около устья р. Пельяхъёган.

1, 2 - пластинки бивня мамонта со следами антропогенного (?) воздействия; 3 - рубящее орудие; 4 - нуклевидно оббитая галька.

Рубящее орудие (рис. 3, 3 ). Размеры 80 × 64 × × 25 мм. Выполнен на уплощенной подтреугольной гальке. На узком протяженном торце серией крупных продольно направленных сколов, нанесенных по одной из широких плоскостей, оформлено слабовыпуклое рубящее лезвие с углом схождения краев ~45°. Лезвийная кромка неровная, зубчатая. Кварцит.

Характер каменного инвентаря не позволяет сколько-нибудь достоверно определить его культурно-хронологическую принадлежность, но не исключает возможную синхронность позднеплейстоценовому фаунистическому комплексу, который он сопровождает.

Таким образом, по результатам полевых исследований низовьев Оби, проведенных отрядами ИАЭТ СО РАН в по следние годы, можно с уверенностью говорить о системности находок артефактов палеолитического облика на прибрежных отмелях от п. Казым-Мыс до п. Питляр. На этой же территории в значительном количестве встречаются о статки крупной фауны плейстоценового времени, в основном находящиеся в поверхностном залегании, иногда вместе с единичным археологическим материалом. В некоторых участках фаунистические остатки образуют зоны высокой концентрации практически ежегодно, что позволяет предполагать разрушение в этих местах костеносных горизонтов [Зольников и др., 2021а]. Обнаружение и исследование в Кушеватской протоке верхнепалеолитической стоянки, связанной именно с таким горизонтом, содержащим палеофауну [Зольников и др., 2020б; 2021б], как и характер других стоянок древнекаменного века, известных в северных широтах на территории Сибири и Восточной Европы [Павлов, 2015; Питулько, 2016], указывает на прямую связь следов пребывания здесь человека и подобных скоплений животных остатков. Специфика территории нижней Оби определяется теми природными условиями, в рамках которых осуществлялась хозяйственная деятельность первых обитателей этих территорий. Одним из главных факторов, затрудняющим поиск здесь палеолитических объектов, является дефицит качественного каменного сырья и, как следствие, малый объем использования литических ресурсов древним населением, их вынужденная экономия и, соответственно, предельная утилизация и редкость каменных артефактов в целом. Таким образом, скопления остатков крупной палеофауны в настоящее время являются главным и сравнительно легко обнаруживаемым признаком возможного наличия археологиче ского материала при проведении разведочных работ, особенно в специфических условиях, выявленных в нижнем течении Оби, 108

когда залегание геологических тел не имеет четко выявленной закономерности и не может прогнозироваться только на основе геоморфологических данных (гипсометрические отметки, выраженные террасовидные уровни и т.д.).

Блaroдapнocтu

Полевые работы и геологические иccлeдoвaния выпoлнeны пpи финaнcoвoй пoддepжкe PНФ, проект № 22-17-00140 «Позднечетвертичная история магистральных долин Западной Сибири». Анализ палеонтологических и apxeoлoгичecкиx мaтepиaлoв пpoвeдeн в paмкax выпoлнeния пpoграммы НИP ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0003 «Северная Азия в каменном веке: культурная динамика и экологический контекст».

Список литературы Разведочные работы на правобережье Большой Оби в 2022 году

- Архипов С.А. Хронология геологических событий позднего плейстоцена Западной Сибири // Геология и геофизика. - 1997. - Т. 38, № 12. - С. 1836-1884.

- Бородин А.В., Косинцев П.А. Млекопитающие плейстоцена севера Западной Сибири // Мамонт и его окружение: 200 лет изучения. - М.: Геос, 2001. -С. 244-252.

- Зольников И.Д., Анойкин А.А., Постнов А.В., Выборнов А.В., Филатов Е.А., Васильев А.В., Пархомчук Е.В. Проблемы расчленения и корреляции аллювиальных отложений неоплейстоцена Нижнего Приобья // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. -2021а. - № 10с. - С. 18-27.

- Зольников И. Д., Анойкин А. А., Филатов Е.А., Васильев А.В., Аржанников М.А., Чеха А.М Разведочные работы на правобережье Большой Оби в 2020 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020а. - Т. 26. - С. 82-88.

- Зольников И. Д., Анойкин А. А., Филатов Е.А., Васильев А.В., Перфильев С.С., Макаров C.С., Уткин М.В., Чеха А.М. Разведочные работы на правобережье Большой Оби в 2021 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021 б. -Т. 27. - С. 114-121.

- Зольников И.Д., Выборнов А.В., Анойкин А.А., Постнов А.В. Радиоуглеродные датировки палеонтологических образцов верхнего плейстоцена Нижней Оби // Радиоуглерод в археологии и палеоэкологии: прошлое, настоящее, будущее. - СПб.: Изд-во ИИМК РАН, 2020б. - С. 33-34.

- Зольников И.Д., Постнов А.В., Анойкин А.А., Резвый А.С., Макаров C.C, Выборнов А.В. О геолого-геоморфологических и палеонтологических поисковых признаках, определяющих перспективность обнаружения памятников палеолита в Нижнем Приобье // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. 25. - С. 116-122.

- Павлов П.Ю. О первоначальном заселении севера Урала // Уральский исторический вестник. - 2015. -№ 2. - C. 50-60.

- Питулько В.В. Свидетельства раннего расселения человека в Арктической области Евразии: новые находки и перспективы исследований // Археология Арктики. -Калининград: РОСДОАФК, 2016. - Вып. 3. - С. 91-116.

- Смирнов Н.Г., Большаков В.Н., Бородин А.В. Плейстоценовые грызуны севера Западной Сибири. - М.: Наука, 1986. - 146 с.