Разведочные работы в нижнем течении реки Сыня (Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа) в 2020 году

Автор: Зольников И.Д., Анойкин А.А., Филатов Е.А., Васильев А.В., Аржанников М.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В 2020 г. Нижнеобским палеолитическим отрядом ИАЭТ СО РАН проводились разведочные работы в нижнем течении р. Сыня (правый притокМалой Оби). Был обследован высокий левый берег реки от ее устья до пос. Овгорт, включая приустьевые участки притоков второго порядка. В ходе работ заложено 50 шурфов и зачисток, вскрывающих субаэралъные, субаквалъные и гляциокомплексы среднего-верхнего неоплейстоцена на глубину до 5 м. В результате исследований открыто три новых стратифицированных позднеголоценовых объекта: Ям-Горт-1, -2, -3, материал на которых представлен фрагментами керамики и термическими обломками галек. Культурный слой на памятниках маркируется углисто-золистым заполнением. Фрагменты керамических сосудов, как правило, неорнаментированные, с нагаром. Орнаментация на остальных в подавляющем большинстве случаев выполнена штампованным волнистым орнаментом (гребенка). Для кулътуросодержащих слоев на двух памятниках получены AMS-даты, показавшие возраст в пределах 4-3 тыс. кал. л.н. Впервые в этом регионе зафиксированы единичные каменные артефакты (обломок орудия и нуклеус), залегающие in situ в отложениях неоплейстоценового времени (местонахождения Ям-Горт-4 и Унсоим). Пока они не имеют точного хронологического определения, однако предварительный возраст этих изделий, согласно общей геолого-геоморфологической ситуации и их позиции в отложениях, оценивается как более древний, чем последнее глобальное оледенение северного полушария в МИС 2. Открытие неоплейстоценовых археологических объектов в низовьях Оби позволяет удревнитъ более чем в два раза время заселения этой территории, а также отодвинуть границу первоначальной колонизации на 200 км севернее известных на территории Ханты-Мансийского автономного округа памятников финального палеолита.

Нижняя объ, сыня, разведка, палеолит, голоцен, неоплейстоцен, стратиграфия

Короткий адрес: https://sciup.org/145145143

IDR: 145145143 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.075-081

Текст научной статьи Разведочные работы в нижнем течении реки Сыня (Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа) в 2020 году

Согласно современным представлениям, ранняя колонизация северных территорий Азии проходила в несколько этапов, начавшись на рубеже верхнего палеолита и окончательно завершившись в первой половине голоцена (11–6 тыс. л.н.) [Беспрозванный, Косинцев, Погодин, 2014; Величко и др., 2014]. В Приуралье археологические объекты начальных этапов верхнего палеолита известны в бассейне Печоры [Павлов, 2015], на востоке азиатской части материка – в бассейнах рек Лена и Яна (Бунге-Толле, Янская стоянка и др.), а также в устье Енисея (соп-каргинский мамонт) [Питулько, 2019]. При этом существует очень большой территориальный разрыв между этими редкими находками в заполярных районах и основной зоной концентрации палеолитических памятников Сибири, расположенной гораздо южнее (Алтай, Забайкалье, юг Красноярского края и т.д.). Такая ситуация способствовала возникновению гипотезы о существовании не только меридиональных маршрутов ранней колонизации северных территорий, служащих для продвижения первобытных коллективов по долинам главных сибирских рек вслед за стадами крупных животных, но и широтных миграционных перемещений, в первую очередь, при заселении Нижнего Приобья. Это пути, проходящие по субширотным сквозным долинам через Уральский хребет, связывающие Преду-ралье и Зауралье. Работы последних лет, проводимые авторским коллективом в низовьях Оби и на ее крупных притоках, показали существование геолого-геоморфологических и палеогеографических предпосылок подобных перемещений начиная примерно с 50 тыс. л.н., когда на данной территории уже не существовало ни ледников, ни подпрудных бассейнов [Зольников и др., 2020]. На возможность трансуральских миграций указывают находки артефактов палеолитического облика в береговой зоне на левобережье нижней Оби (Войкарский сор и др.), а также памятники мезолита и неолита, сконцентрированные здесь как в сквозных долинах через Урал, так и вблизи них. При этом Уральский хребет является основным и ближайшим к Обской долине источником качественного каменного сырья (яшмы, кремень, окремненные осадочные породы, эффузивы и др.). Весь имеющийся комплекс дан-76

ных позволил предполагать, что человек посещал северо-запад Западно-Сибирской равнины в позднечетвертичное время, а исходной областью его миграционных маршрутов, скорее всего, являлись западные склоны Уральских гор.

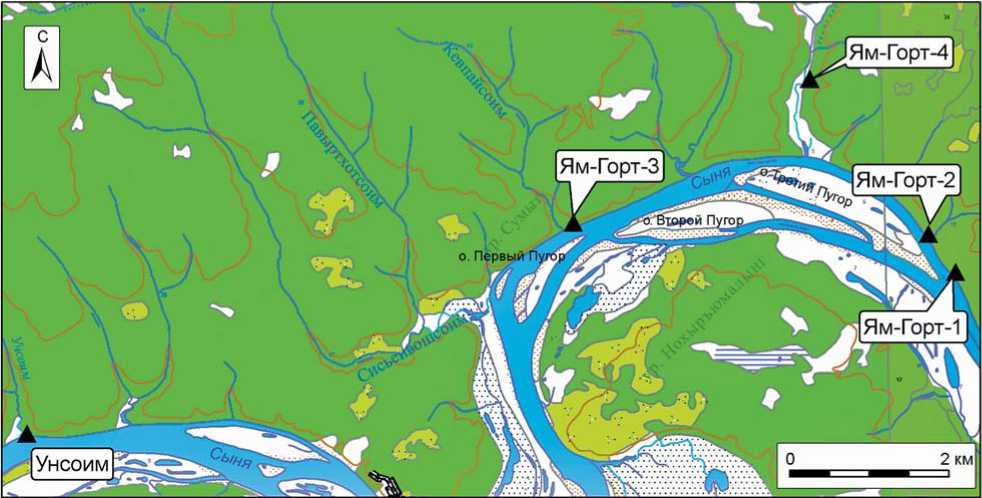

В 2020 г. Нижнеобский палеолитический отряд ИАЭТ СО РАН продолжил поиск палеолитических объектов в нижнем течении Оби (Шурышкар-ский р-н ЯНАО), в т.ч. и с целью верификации данной гипотезы. Наряду с правобережьем Большой Оби (см. статью Зольникова и др. «Разведочные работы на правобережье Большой Оби в 2020 году» в данном сборнике) одним из основных участков исследований стала р. Сыня (левый приток Малой Оби) в ее нижнем течении, где был обследован высокий левый берег реки от ее устья до пос. Овгорт, включая приустьевые участки притоков второго порядка. Выбор района работ определялся в первую очередь тем, что долина Сыни в верхнем течении переходит в один из сквозных проходов через Уральский хребет, установленных ГИС-моделированием рельефа [Зольников и др., 2020], а также наличием в русловом галечнике принесенных со склонов Урала обломков, пригодных для регулярного расщепления горных пород, крайне редких в силу геологической истории на территории нижней Оби (рис. 1).

Разведочные работы 2020 г. на р. Сыня включали осмотр бечевника и шурфовку возвышенных участков, связанных с субаэральным чехлом I и II надпойменных террас. Всего на изученном отрезке левого берега (правый низкий берег реки имеет возвышение над бечевником, не превышающее первые метры, и заливается в высокие паводки на несколько км) было заложено 50 шурфов и зачисток, вскрывших субаэральные, субаквальные и гляци-альные отложения среднего–верхнего неоплейстоцена на глубину до 5 м. В результате этих исследований здесь выявлено пять новых археологических

Рис 1. Район разведочных работ 2020 г. в нижнем течении р. Сыня с указанием обнаруженных археологических объектов.

объектов, три из которых (Ям-Горт-1, -2, -3) относятся к эпохе голоцена, а два (Ям-Горт-4 и Унсо-им) – ко второй половине позднего неоплейстоцена.

Ям-Горт-1. Памятник расположен на левобережье р. Сыня, в 11 км ниже по течению от пос. Ям-Горт, на правом борту безымянного притока. Площадка, где расположен памятник, имеет южную экспозицию, высота над бечевником – 6 м. На исследованном участке было заложено четыре шурфа, в двух из которых зафиксирован немногочисленный археологический материал. Наиболее полное представление о геологическом строении объекта дает шурф 1 (2 × 1 м), пройденный на глубину 2,7 м.

По восточной стенке сверху вниз шурфом вскрыты следующие отложения.

Слой 1. Современная лесная подзолистая почва. Мощность – 0,2 м.

Слой 2. Светло-бурый неслоистый песок, алев-ритистый мелкозернистый, с двумя эфемерными палеопочвами, растасканными солифлюкцией на линзы и прослойки толщиной 2–3 см каждая. Субаэральный покров с двумя почвами. Мощность – 0,1 м. В кровле слоя зафиксирован археологический материал.

Слой 3. Светло-серый с буроватым оттенком мелкозернистый, алевритистый песок, не слоистый. Субаэральный покров перфляционный. Мощность – 0,2 м.

Слой 4. Параллельное субгоризонтальное мелкое переслаивание светло-серого алевритового песка и светло-бурого алевропеска, существенно преобразованное солифлюкцией. Субаэральный покров делювиально-солифлюкционный. Мощность – 0,8 м.

Слой 5. Параллельное субгоризонтальное мелкое переслаивание светло-серого с желтым оттенком песка и серого алевритистого песка. От кровли слоя по южной стенке вниз идут клинья – псевдоморфозы по повторно-жильным льдам на глубину до 0,6 м. Субаэральный покров делювиальный. Мощность – 0,3 м.

Слой 6. Параллельное субгоризонтальное мелкое переслаивание серых алевритистых пе сков и алевропесков. Пятна и линзы Mn до 1 см в поперечнике. Субаэральный покров делювиальный. Мощность – 0,30–0,35 м.

Слой 7. Параллельное субгоризонтальное мелкое переслаивание светло-серых с желтоватым оттенком мелкозернистых песков и серых алев-ритисто-пелитовых песков. Тонкие постседиментационные клинья глубиной до 0,3 м. Пойменный аллювий большой реки. Мощность – 0,50–0,55 м.

Слой 8. Светло-серый хорошо промытый среднезернистый песок. В кровле цепочечный прослой гравийно-галечника. Русловой аллювий большой реки. Видимая мощность – до 0,2 м.

Археологический материал представлен фрагментом неорнаментированного керамического сосуда с нагаром и обломками галек и валунов с признаками термического воздействия. По углю из культуросодержащего слоя на ускорительном масс-спектрометре ИЯФ СО РАН (г. Новосибирск) была получена AMS-дата 3340–3000 кал. л.н. (GV-03041).

Ям-Горт-2. Памятник расположен на левобережье р. Сыня, в 1 км вверх по течению от Ям-Горт-1, на правом борту безымянного притока.

Площадка, где расположен памятник, имеет южную экспозицию, высота над бечевником – 7 м. На исследованном участке было заложено три шурфа, в одном из которых (шурф 1) зафиксирован немногочисленный археологический материал. Часть артефактов (фрагменты керамики) была собрана в поверхностном залегании на месте «выворотня» поваленного ветром дерева, в нескольких метрах от шурфа 1. Геологическое строение объекта на основании разреза, полученного в шурфе 1 (2,0 × 1,0 × × 2,6 м), выглядит следующим образом (сверху вниз).

Слой 1. Современная лесная подзолистая почва. Мощность – 0,3 м.

Слой 2. Погребенная палеопочва. В кровле темно-серый до черного гумусовый горизонт 2–3 см толщиной; под ним белесый песчанистый горизонт толщиной 4–6 см; еще ниже буроватый горизонт толщиной 3–4 см. Кровля и подошва неровные. Мощность – 0,1 м. В кровле слоя зафиксирован археологический материал.

Слой 3. Серый с палево-бурым оттенком неслоистый песок алевритистый, мелкозернистый. Слабо проявленные за счет литологической однородности солифлюкционные текстуры. Субаэральный покров перфляционно-солифлюкционный. Мощность – 0,3 м.

Слой 4. Серый с табачным оттенком песок, алевритистый с нечетко выраженной параллельной субгоризонтальной тонко-мелкой слоистостью. Субаэральный покров перфляционный. Мощность – 0,3 м.

Слой 5. Серый с табачным оттенком песок, алевритовый, неслоистый, солифлюкционно перемешанный. Подошва неровная с перепадами амплитудой 0,2 м за счет клиньев, идущих вниз. Субаэральный покров солифлюкционный. Мощность – 0,2–0,4 м.

Слой 6. Параллельно субгоризонтальное мелкое переслаивание рыжеватого мелкозернистого алевритового песка и серого алевропеска. Через слой проходят клинья с зубчатыми краями – псевдоморфозы по повторно-жильным льдам, выполненные вышележащим песком. Фиксируются мелкие пятна и прослойки Mn. Субаэральный покров делювиальный. Мощность – 0,6–0,8 м.

Слой 7. Светло-серый хорошо промытый песок, мелко-среднезернистый, параллельно субгоризонтально слоистый. В прикровельной части два мелких (толщиной 2–3 см каждый) прослоя серого алевропеска. Аллювий большой реки. Видимая мощность – до 0,6 м.

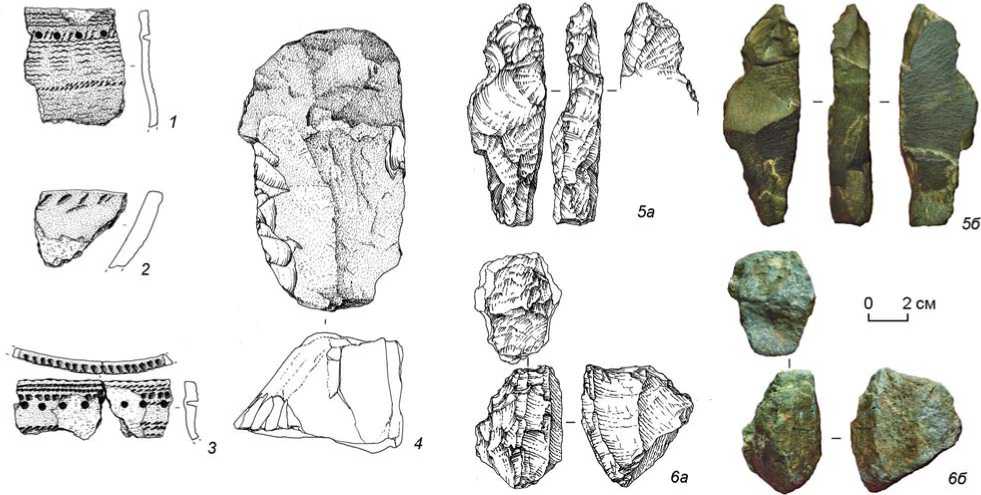

Археологический материал представлен 12 фрагментами керамических сосудов разных типов (рис. 2, 1). В основном керамика неорнаментиро-ванная, на большинстве фрагментов присутствует нагар. Представлено три однотипных фрагмента горловины тонкостенных слабопрофилированных сосудов со штампованным волнистым орнаментом (гребенка) по шейке и венчику. По венчику также идет поясок из проколов.

По углю из культуросодержащего слоя и по отложениям палеопочвы на ускорительном масс-спектрометре ИЯФ СО РАН были получены две AMS-даты: 3824–3491 кал. л.н. (GV-03039/2) и 4223–3872 кал. л.н. (GV-03039/1) соответственно.

Ям-Горт-3. Памятник расположен на левобережье р. Сыня, в 6 км ниже по течению от пос. Ям-Горт, на правом приустьевом мысу р. Кеапайсоим. Площадка, где находится памятник, имеет южную экспозицию и представляет собой эрозионный останец на высоте 8 м над бечевником. На исследованном участке было заложено десять шурфов, в трех из которых зафиксирован немногочисленный археологический материал.

Наиболее полное представление о геологическом строении объекта дает шурф 3 (2 × 1 м), пройденный на глубину 1,7 м.

По юго-восточной стенке сверху вниз шурфом вскрыты следующие отложения.

Слой 1. Современная лесная подзолистая почва. Мощность – 0,3 м. В подошве слоя зафиксирован археологический материал.

Слой 2. Антропогенно преобразованная вложка с линзами, пятнами и прослоями гумуса в песке. Мощность – 0,05–0,20 м. В кровле слоя зафиксирован археологический материал.

Слой 3. Светло-бурый параллельно субгоризонтально слоистый алевропесок, иногда алеврит. Субаэральный покров делювиальный. Мощность – 0,3–0,5 м.

Слой 4. Светло-бурый алевропесок неслоистый. Субаэральный покров суперфляционный. Мощность – 0,4 м.

Слой 5. Серая до темно-серой палеопочва. Гумусированный горизонт раздерган и размазан солифлюкцией. Мощность – 0,1 м.

Слой 6. Светло-бурый алевропесок неслоистый. Субаэральный покров суперфляционный. Мощность – 0,15 м.

Слой 7. Темно-серый гумус. Палеопочва. Мощность – 0,05–0,10 м.

Слой 8. Светло-бурый алевропесок неслоистый. Субаэральный покров неслоистый суперфляцион-ный. Мощность – 0,15–0,20 м.

Слой 9. Огнище с углями и гумусом. Мощность – 0,05 см.

Слой 10. Светло-бурый алеврит пелитовый. Озерно-болотные отложения. Мощность – 0,2 м.

Слой 11. Светло-бурый алеврит с галькой и щебнем. Перлювий. Видимая мощность – до 0,2 м.

Рис. 2. Археологический материал, полученный в ходе разведочных работ 2020 г. на местонахождениях Ям-Горт-2 ( 1 ), Ям-Горт-3 ( 2, 3 ), Ям-Горт-4 ( 5а, 5б ), Унсоим ( 6а, 6б ) и бечевнике около местонахождения Унсоим ( 4 ). 1 – 3 – фрагменты керамики; 4 – галечное скребло; 5 – заготовка орудия; 6 – нуклеус.

Археологический материал зафиксирован на контакте слоев 1 и 2 и связан с гумусо-углистыми прослоями, имеющими мощность 2–5 см.

В общей коллекции с объекта присутствуют пять фрагментов керамических сосудов, в т.ч. два апплицирующихся фрагмента горловины тонкостенного слабопрофилированного сосуда со штампованным волнистым орнаментом (гребенка) по шейке и венчику, а также пояском проколов по венчику (рис. 2, 2 ). Еще один фрагмент представляет собой часть венчика баночного сосуда (?), край которого косо срезан внутрь и орнаментирован косыми насечками (рис. 2, 3 ).

По углю из огнища в основании разреза (слой 9) на ускорительном масс-спектрометре ИЯФ СО РАН была получена AMS-дата: 10491–10193 кал. л.н. (GV-03035).

Ям-Горт-4. Памятник расположен на левобережье р. Сыня, в 2 км выше по течению от Ям-Горт-2, на левом берегу р. Унъюхолсоим, в 0,5 км от ее впадения в Сыню, на береговом мысу южной экспозиции.

На исследованном участке было заложено пять шурфов, в одном из которых зафиксирован единичный артефакт. Шурф имеет г-образную форму (3 × 2 м), общую площадь 5 м2 и глубину 2,7 м, высота над бечевником – 5 м.

Шурфом вскрыты следующие отложения (сверху вниз).

Слой 1. Современная лесная подзолистая почва. Мощность – 0,2 м.

Слой 2. Бурый, светло-бурый алеврит неслоистый. Субаэральный покров суперфляционный. Мощность – 0,4 м.

Слой 3. Субпараллельное слабонаклонное мелко-среднее переслаивание с падением с юга на север серого алеврита и бурого алевропеска. Слоистость деформирована, но в целом параллельна подошве. Субаэральный покров делювиально-со-лифлюкционный. Мощность – 0,4 м.

Слой 4. Деформированное переслаивание бурого алевропеска и алеврита. Солифлюксий. Мощность – 0,4 м. В подошве слоя зафиксирован археологический материал.

Слой 5. Бурый пескоалевропелит опесчаненный с редкими валунами и галькой, неслоистый. Морена основная. Мощность – 0,4–0,5 м.

Слой 6. Базальный слой гляциомеланжа из подстилающего светло-серого мелкозернистого песка и бурого диамиктона (пескоалевропелита). Пологие надвиги, полосы, будинаж, пятна. Гляциодинамиче-ский контакт. Мощность – 0,2–0,4 м.

Слой 7. Светло-серый песок, деформированный наложенными гляциодинамическими текстурами. В нижней части – валун. Изначально – аллювий. Сейчас – отторженец в морене. Видимая мощность – до 0,7 м.

Археологический материал представлен одним каменным артефактом. Это заготовка орудия, выполненная на плитке темно-коричневой сильно окремненной осадочной породы (рис. 2, 5а, 5б). Широкие плоскости частично покрыты мелкими плоскими сколами и разноразмерной уплощающей ретушью. Одна из узких граней представляет собой обушок, противолежащая – тонкая, подработана мелкой краевой ретушью. Исходя из стратиграфической позиции артефакта, залегающего в делювиально-солифлюк-ционных отложениях, перекрывающих тазовскую морену, его предполагаемый возраст должен находиться в интервале 50–30 тыс. л.н.

Унсоим. Памятник расположен на левобережье р. Сыня, в 5 км выше по течению от пос. Ям-Горт, на левом устьевом мысу р. Унсоим (приток Сыни). Площадка имеет южную экспозицию, высота над бечевником – 5 м.

На исследованном участке было заложено три шурфа, в одном из которых зафиксирован единичный артефакт. Шурф 2 имеет г-образную форму (3 × 2 м), общую площадь 5 м2 и глубину 2,6 м; высота над бечевником – 5 м.

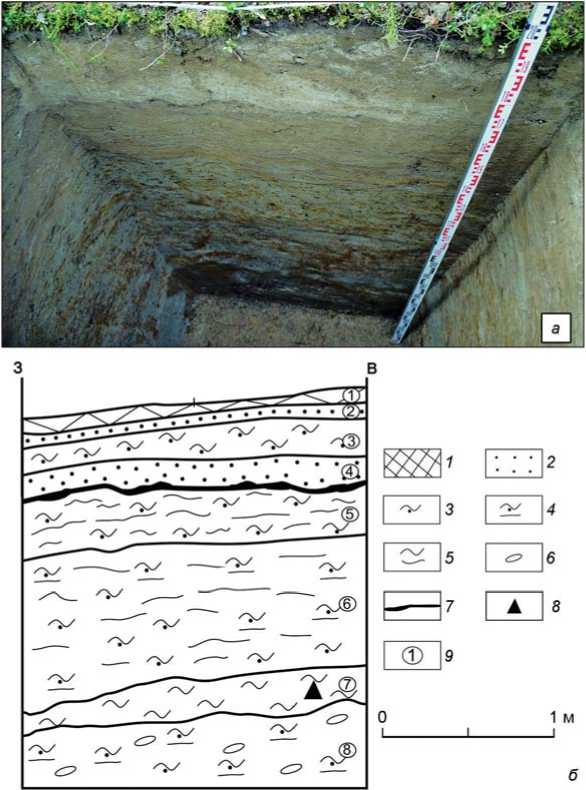

Рис. 3. Фотография ( а ) и стратиграфический разрез ( б ) северной стенки шурфа 2 на местонахождении Унсоим.

1 – современная почва; 2 – песок; 3 – алевропесок; 4 – пескоалевропелит; 5 – алеврит; 6 – отложения морены; 7 – палеопочва; 8 – артефакт; 9 – номера литологических слоев.

Шурфом вскрыты следующие отложения (сверху вниз) (рис. 3).

Слой 1. Современная лесная почва. Мощность – 0,2 м.

Слой 2. Светло-бурый алевропесок неслоистый. Субаэральный покров перфляционно-солифлюкци-онный. Мощность – 0,2 м.

Слой 3. Прослой темно-серый гумусированный. Палеопочва. Мощность – 0,02–0,05 м.

Слой 4. Светло-серый с палевым оттенком алевритистый песок, неслоистый. Субаэральный покров перфляционно-солифлюкционный. Мощность – 0,15–0,35 м.

Слой 5. Гумусированый прослой, «раздерганный» и «растасканный» солифлюкцией. Эфемерная палеопочва. Мощность – 0,2 м.

Слой 6. Светло-бурый алеврит неслоистый. Субаэральный покров суперфляционный. Мощ- ность – 0,50–0,55 м. В подошве слоя зафиксирован археологический и фаунистический материал.

Слой 7. Параллельное субгоризонтальное мелкое переслаивание серого алеврита и бурого пескоалевропели-та. Делювий. Мощность – 0,70–0,75 м.

Слой 8. Серый с буроватым оттенком неслоистый алеврит. Субаэральный покров суперфляционный. Мощность – 0,2 м.

Слой 9. Бурый пескоалевропелит с редкими валунами и галькой, неслоистый. Монолитная основная морена. Видимая мощность – до 0,1 м.

Археологический материал представлен одноплощадочным однофронтальным нуклеусом параллельного принципа скалывания, выполненным из серого кварцита (см. рис. 2, 6а, 6б ). Помимо этого, в слое зафиксировано несколько мелких неопределимых фрагментов трубчатых костей. На бечевнике в районе памятника было поднято массивное галечное скребло, оформленное мелкими и средними упорядоченными сколами (рис. 2, 4 ).

Таким образом, в результате разведочных работ 2020 г. в нижнем течении р. Сыня было открыто три новых стратифицированных позднеголоценовых объекта. Кроме того, впервые в этом регионе зафиксировано присутствие каменных артефактов, относящихся к неоплейстоценовому времени, in situ. Пока они не имеют точного хронологического определения, однако пред- варительный возраст этих изделий по общей геолого-геоморфологической ситуации оценивается как более древний, чем последнее глобальное оледенение северного полушария МИС 2. Следовательно, полученные данные, пусть и имеющие пока предварительный характер, позволяют считать их свидетельствами наиболее ранней колонизации человеком севера Оби, вероятнее всего, связанной с трансуральским движением палеоколлективов на начальных этапах верхнего палеолита.

Исследования выполнены при финансовой поддержке РНФ, грант № 19-78-20002 «Геохронология и палеогеография долины Нижней Оби позднего плейстоцена в контексте ее заселения палеолитическим человеком». Авторы признательны художникам А.В. Абдульмановой и М.Е. Медовиковой за рисунки археологического материала, а также канд. ист. наук А.В. Новикову и канд. ист. наук Е.С. Богданову за консультации по керамическому материалу.

Список литературы Разведочные работы в нижнем течении реки Сыня (Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа) в 2020 году

- Беспрозванный Е.М., Косинцев П.А., Погодин А.А. Север Западной Сибири // Первоначальное заселение Арктики человеком в условиях меняющейся природной среды: атлас-монография. - М.: ГЕОС, 2014. - С. 168-181.

- Величко А.А., Васильев С.А., Грибченко Ю.Н., Куренкова Е.И. Этапы первичного освоения человеком Арктики и Субарктики // Первоначальное заселение Арктики человеком в условиях меняющейся природной среды: атлас-монография. - М.: ГЕОС, 2014. - С. 422-446.

- Зольников И.Д., Анойкин А.А., Макаров С.С., Постнов А.В., Резвый А.С., Глушкова Н.В., Бычков Д.А., Тупахин Д.С., Выборнов А.В. О возможных путях миграций человека на территорию Нижнего Приобья в каменном веке // Stratum Plus. - 2020. - № 1. -С. 137-146.

- Кочегов Е.И., Фёдорова Н.В. Отчет об археологической разведке в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (река Сыня и ее притоки Несьёган и Лесмиёган). - Екатеринбург, 1995 (рукопись).

- Павлов П.Ю. О первоначальном заселении севера Урала // Урал. ист. вести. - 2015. - № 2. - С. 50-60.

- Питулько В.В. Гонка со временем: в поисках начального этапа освоения человеком Сибирской Арктики // Прошлое человечества в трудах петербургских археологов на рубеже тысячелетий (к 100-летию создания российской академической археологии). - СПб.: Петербург. Востоковедение, 2019. - С. 103-138.

- Рудковский С.И. Археологические исследования на памятниках эпохи бронзы в бассейнах рр. Сыня и Войкар в 2002 г. // Традиционные культуры и общества Северной Азии (с древнейших времен до современности): мат-лы XLIV регион. (с междунар. участием) археол.-этнограф. конф. студентов и молодых ученых. - Кемерово, 2004. - С. 195-197.

- Рудковский С.И. Особенности периода поздней бронзы в бассейне р. Сыня (по материалам поселения Лов-Санг-Хум III) // Вестн. Том. гос. ун-та. Сер.: История. - 2012. - № 2. - С. 160-165.