Развитие аграрного сектора Уральского макрорегиона и прогноз эволюции региональной агропродовольственной системы

Автор: Чистяков Юрий Федорович

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 1 (81), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы основные тенденции развития аграрного сектора и агропродовольственной системы крупного региона – Большого Урала в составе 7 субъектов РФ. На основании проведенного анализа показан ряд проблем развития сельскохозяйственного производства в регионе, особенно в сфере производства молочной продукции. Показано развитие тенденций самообеспеченности населения региона рядом видов сельхозпродукции. На основании анализа литературы выявлены основные направления прогнозирования развития регионального аграрного сектора и агропродовольственной системы. Проанализирована результативность существующих прогнозов развития аграрной сферы на уровне РФ. Предложен авторский вариант прогноза развития производства ряда видов аграрной продукции на региональном уровне.

Регион, Уральский регион, региональная экономика, аграрный сектор, региональная агропродовольственная система, развитие, экономический рост, валовой внутренний продукт, прогноз развития

Короткий адрес: https://sciup.org/143184215

IDR: 143184215

Текст научной статьи Развитие аграрного сектора Уральского макрорегиона и прогноз эволюции региональной агропродовольственной системы

Развитие аграрного сектора Уральского макрорегиона и прогноз эволюции региональной агропродовольственной системы// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №1 (81). Номер статьи: 8101. Дата публикации: 08.01.2025. Режим доступа:

The development of the agricultural sector of the Ural macroregion and the forecast of the evolution of the regional agro-food system// Regional economy and management: electronic scientific journal. ISSN 1999-2645. — №1 (81). Art. #8101. Date issued: 08.01.2025. Available at:

Уральский регион является в настоящее время прежде всего промышленным регионом. Тем не менее, области и республики Урала различаются по месту, роли и значимости аграрного сектора в региональной экономике.

Значительная часть субъектов РФ, принадлежавших к Уралу, являются промышленно развитыми. В одних из них вследствие неблагоприятных природноклиматических условий аграрный сектор в этих областях развит слабее, чем промышленный. К таким областям относятся Свердловская и пермская области. В Курганской области напротив аграрный сектор в настоящее время развит сильнее, чем промышленность. Ряд областей имеет как развитый промышленный, так и аграрный сектор – например Республика Башкортостан, Оренбургская, Челябинская области, Удмуртия.

В настоящее время часть уральских областей находится в составе Уральского Федерального округа (УФО). Однако в УФО входит и Тюменская область с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, которые не принадлежат к уральским территориям. Другая часть территорий Урала находятся в составе Приволжского Федерального округа (ПФО), но большая часть субъектов РФ, входящих в ПФО, не относятся к Уральскому региону. В советский период при экономическом районировании СССР существовал Уральский экономический район (УЭР), включавший в себя Пермскую область, Свердловскую область, Курганскую область, Челябинскую область, Оренбургскую область, Башкирию и Удмуртию. В настоящее время этот макрорегион носит название «Большой Урал». Все эти области имеют разные природно-климатические условия, структура и тенденции развития аграрного сектора у них разная. В связи с этим рассмотрение актуальных тенденций развития аграрного сектора обозначенных областей «Большого Урала» представляет определенный научный и практический интерес.

Целью исследования в данной статье являются мегатенденции и закономерности развития аграрного сектора и агропродовольственной системы (АПС) областей и республик Уральского региона

Объектом исследования является аграрный сектор и АПС областей и республик «Большого Урала».

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: 1. Выявление тенденций развития аграрного производства субъектов РФ, входящих в макро-регион «Большой Урал» во взаимосвязи с развитием аграрного сектора России; 2. Определение динамики развития агропродовольственной системы областей и республик исследуемого макро-региона; 3. Построение варианта среднесрочного прогноза развития ряда показателей аграрного сектора и АПС территорий «Большого Урала».

Итоги представленного анализа ряда характеристик аграрного сектора и АПС территорий выбранного региона могут быть использованы в ходе разработки программ регионального развития территорий и определения политики развития сельского хозяйства областей и республик региона.

Тенденции и проблемы развития аграрного сектора макрорегиона «Большой Урал»

За последние двадцать лет реформирования и продолжающейся адаптации российской экономики к условиям формирования рыночных отношений в социальной и экономической сферах общественного развития произошли существенные изменения как положительного, так и негативного характера. В полной мере это отразилось и на аграрном секторе как в целом по стране, так и в ее отдельных регионах, о чем достаточно убедительно свидетельствуют наметившиеся долгосрочные тенденции в процессах социально – экономического развития сельских территорий.

Среди основных системообразующих индикаторов состояния и динамики региональных агропромышленных комплексов следует рассматривать, на наш взгляд, миграцию сельского населения, увеличение или снижение его численности на той или иной территории. Это очевидно просматривалось и продолжает просматриваться в регионах с различными природно-климатическими условиями ведения сельскохозяйственного производства, возможностями производства конкурентоспособной агропродукции и возможностями ее успешной реализации.

Эта ситуация довольно четко подтвердилась в период адаптации к рыночным механизмам регулирования процессов социально-экономического состояния и развития сельских территорий.

Так в период реформирования численность сельского населения значительно сократилась в регионах с меньшими возможностями производства конкурентоспособной агропродукции и наоборот выросла на территориях с лучшими для проживания и сельхозпроизводства условиями. В частности, в 2021 г. сельское население Вологодской области по сравнению с 1989 г. уменьшилось на 46,4%, а Псковской — на 42,2%. В тоже время сельское население юга увеличивается. В Краснодарском крае увеличение составило 18,7%. В Ростовской области проценты увеличения – 7,7%. Увеличение сельского населения в целом – 5,3% за 1989-2021 г.

Сокращение сельского населения в первые десять лет реформирования было в 1,53 раза выше, чем в последующую десятилетку. И хотя темпы снижения значительно уменьшились, процесс этот пока продолжается.

В Российской Федерации этот же период произошло и значительное снижение объемов производства трудоемкой животноводческой продукции. Так производство скота и птицы на убой к началу двухтысячных сократилось в 2,3 раза, молока – в 1,7 раза, яйца к 1996 г. – в 1,5 раза.

К 1996 г. среднедушевое потребление яйца и яйцепродуктов сократилось на 30%, молока и молочных продуктов в пересчете на молоко, а также мяса и мясопродуктов в пересчете на мясо уменьшилось к 2000 г. на 45 и 40%, соответственно.

После принятых на уровне Правительства РФ мер по оказании государственной поддержки развития АПК объемы производства яйца к 2021 г. по сравнению с 1999 и 2000 годами увеличились на 41%, а производство скота и птицы на убой – в 2,6 раза за счет роста производства мяса птицы и свиней в сельхозорганизациях.

Сложнее оказалась задача наращивания объемов производства молока до уровня, установленных Доктриной продовольственной безопасности пороговых значений продовольственной независимости страны.

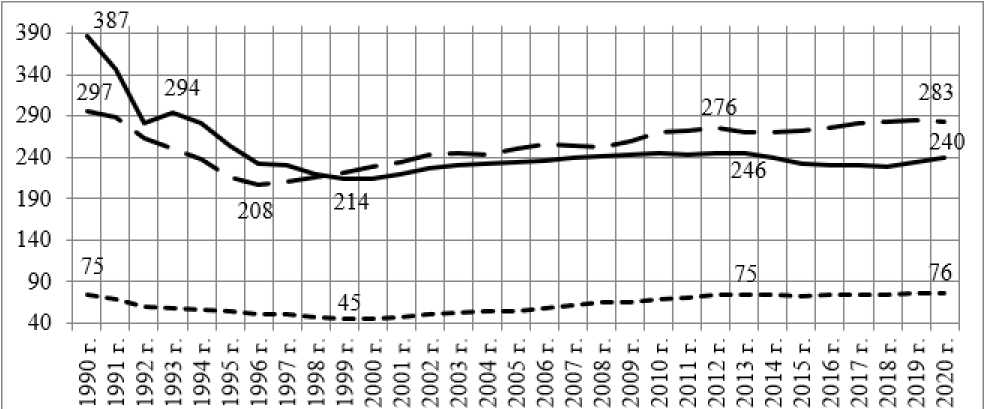

— — — Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо ^“^ Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко ^— 'Яйца и яйцепрдукты, пгт.

Рисунок 1. Душевое потребление основной продукции животногопроисхождения в Российской Федерации, кг

Источник: построено по данным Росстата

По молочной продукции наблюдался рост его производства в сельхозорганизациях. Однако этот рост был полностью компенсирован падением производства молока в хозяйствах населения. Если до 2004 г. рост общих объемов производства молока поддерживался за счет его роста в хозяйствах населения, то после 2005 г. — за счет увеличения его производства в сельхозорганизациях в связи с новым строительством и реконструкцией крупных животноводческих комплексов и ферм с высокой стоимостью одного скотоместа. Производство молока в хозяйствах населения падало и, как видно из рисунка 1, душевое потребление молока в РФ после 2006 г. практически не менялось.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в областях и республиках Большого Урала выглядит следующим образом.

В целом во втором десятилетии XXI века в РФ существенно выросло производство зерновой продукции. Активизация производства этой продукции способствовала вхождению страны в мировой продовольственный рынок – к настоящему времени Российская Федерация является одним из крупнейших экспортеров зерна и, прежде всего, пшеницы.

В регионе Большого Урала к 2021 г. крупнейшими производителями зерна являются – Республика Башкортостан, Оренбургская, Челябинская и Курганская области (таблица 1).

Таблица 1. Валовой сбор зерна в областях и республиках Большого Урала в 2000–2021 гг., тыс.тонн

|

Субъект РФ |

2000 год |

2005 год |

2010 год |

2015 год |

2020 год |

2021 год |

|

Российская Федерация (млн т) |

65,5 |

77,8 |

61,0 |

104,7 |

133,5 |

121,4 |

|

Республика Башкортостан |

2520,7 |

2884,0 |

781,0 |

3005,4 |

3 839,3 |

2 060,7 |

|

Удмуртская Республика |

596,1 |

569,7 |

312,7 |

527,5 |

647,7 |

484,7 |

|

Пермский край |

3141,8 |

465,8 |

330,9 |

303,6 |

356,7 |

257,9 |

|

Оренбургская область |

563,6 |

1811,4 |

739,0 |

2158,7 |

3 589,6 |

1 566,4 |

|

Курганская область |

1088,3 |

1277,2 |

858,5 |

1588,6 |

1 431,8 |

1 054,2 |

|

Свердловская область |

603,5 |

726,5 |

549,2 |

629,5 |

673,5 |

520,9 |

|

Тюменская область, в том числе: |

1171,5 |

1329,3 |

1232,7 |

1338,5 |

1 357,1 |

1 128,9 |

|

Ханты–Мансийский авт. округ – Югра |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Ямало–Ненецкий авт. округ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Тюменская область без авт. округов |

1171,5 |

1329,3 |

1232,7 |

1338,5 |

1 357,1 |

1 128,9 |

|

Челябинская область |

1050,7 |

1476,5 |

691,8 |

1697,9 |

1 008,1 |

1 085,4 |

|

Уральский федеральный округ |

3914,0 |

4809,5 |

3332,1 |

5254,5 |

4 470,6 |

3 789,4 |

|

Большой Урал |

10736,2 |

10540,4 |

5495,8 |

11249,7 |

12903,8 |

8159,1 |

Источник: Росстат

Как показывают данные таблицы 2., после 2000 г. производство мяса в России росло. Прежде всего это происходило за счет роста производства мяса птицы. В Уральском макрорегионе наибольшее производство скота и птицы на убой было в Челябинской области, Башкирии и Свердловской области.

Таблица 2. Производство скота и птицы на убой в областях и республиках Большого Урала 2000–2021 гг., тыс. тонн

|

Субъект РФ |

2000 год |

2005 год |

2010 год |

2015 год |

2020 год |

2021 год |

|

Российская Федерация |

4432,0 |

4989,5 |

7164,8 |

9518,5 |

11 222,0 |

11 346,1 |

|

Республика Башкортостан |

204,4 |

225,7 |

280,8 |

247,8 |

287,0 |

271,8 |

|

Удмуртская Республика |

77,0 |

86,2 |

106,1 |

115,2 |

133,5 |

134,3 |

|

Пермский край |

97,5 |

85,1 |

80,4 |

79,3 |

66,2 |

61,0 |

|

Оренбургская область |

76,6 |

104,3 |

142,6 |

144,1 |

135,9 |

130,7 |

|

Курганская область |

57,9 |

40,0 |

43,8 |

44,4 |

45,7 |

40,9 |

|

Свердловская область |

115,8 |

122,3 |

154,3 |

191,1 |

197,7 |

182,9 |

|

Тюменская область, в том числе: |

86,0 |

89,8 |

112,5 |

119,8 |

133,7 |

154,3 |

|

Ханты–Мансийский авт. Округ – Югра |

4,5 |

3,9 |

6,0 |

12,0 |

13,1 |

12,2 |

|

Ямало–Ненецкий авт. Округ |

3,2 |

2,7 |

4,8 |

5,2 |

4,8 |

5,1 |

|

Тюменская область без авт. Округов |

78,3 |

83,2 |

101,7 |

102,6 |

115,9 |

137,0 |

|

Челябинская область |

84,6 |

118,6 |

208,8 |

352,2 |

348,5 |

317,0 |

|

Уральский федеральный округ |

344,3 |

370,7 |

519,4 |

707,5 |

725,6 |

695,1 |

|

Большой Урал |

799,8 |

872 |

1129,3 |

1293,9 |

1348,2 |

1292,9 |

Источник: Росстат

В отличие от вышеперечисленных видов аграрной продукции, производство молока в РФ стагнирует. В Удмуртии, Свердловской области, Тюменской области наблюдается небольшой рост производства молока, а в Оренбургской, Курганской, Челябинской областях напротив – его падение. В целом общие объемы производства молока в регионе практически не растут (таблица 3).

Таблица 3. Производство молока областями и республиками Большого Урала в 2000–2021 гг., тыс. тонн

Субъект РФ 2000 2005 2010 2015 2020 2021

год год год год год год

|

Российская Федерация |

32276,6 |

31069,9 |

31507,8 |

29887,5 |

32 225,5 |

32 339,3 |

|

Республика Башкортостан |

1539,3 |

2083,5 |

2031,9 |

1705,4 |

1 670,5 |

1 614,1 |

|

Удмуртская Республика |

549,9 |

629,8 |

671,2 |

720,6 |

877,4 |

924,0 |

|

Пермский край |

625,4 |

525,4 |

470,8 |

474,7 |

547,9 |

551,1 |

|

Оренбургская область |

739,0 |

749,9 |

861,1 |

797,5 |

637,8 |

621,7 |

|

Курганская область |

454,5 |

331,4 |

357,6 |

223,5 |

189,9 |

178,5 |

|

Свердловская область |

702,2 |

600,8 |

552,3 |

654,0 |

807,7 |

806,1 |

|

Тюменская область, в том числе: |

529,7 |

488,3 |

594,6 |

552,0 |

585,7 |

588,6 |

|

Ханты–Мансийский авт. округ – Югра |

27,9 |

19,4 |

21,6 |

27,5 |

28,2 |

28,7 |

|

Ямало–Ненецкий авт. округ |

2,8 |

1,8 |

1,9 |

2,0 |

2,5 |

2,4 |

|

Тюменская область без авт. округов |

499 |

467,1 |

571,1 |

522,5 |

555,0 |

557,4 |

|

Челябинская область |

609,2 |

531,7 |

575,4 |

446,8 |

415,0 |

394,5 |

|

Уральский федеральный округ |

2295,6 |

1952,2 |

2079,9 |

1876,3 |

1 998,3 |

1 967,7 |

|

Большой Урал |

5749,2 |

5940,8 |

6114,9 |

5574,5 |

5731,9 |

5678,6 |

Источник: Росстат

В частности, производство молока увеличилось в Удмуртской Республике на 46,7%, Свердловской области – на 34,2%, Тюменской области – на 20,5%, Пермском крае – на 4,9%).

В четырех регионах за этот же период производство молока снизилось (в Курганской области – на 46,1%, Челябинской – на 25,8%, Республике Башкортостан – на 22,5%, Оренбургской области – на 17,1%).

Динамики производства молока в макрорегионе «Большой Урал» по отношению в

РФ и УрФО выглядит следующим образом:

Таблица 4. Динамика производства молока в хозяйствах всех категорий, %

|

Регионы |

К предшествующему периоду |

2021 г. в % к 2005 г. |

|||

|

2010 г.* |

2015 г. |

2020 г. |

2021 г. |

||

|

РФ |

101,4 |

94,9 |

107,8 |

100,4 |

104,1 |

|

Большого Урала |

102,9 |

91,2 |

102,8 |

99,0 |

95,6 |

|

УрФО |

106,5 |

90,2 |

106,5 |

98,5 |

100,8 |

-

*К 2005 г.

По данным таблицы можно сделать следующие выводы: 1.В целом динамика производства молока по периодам в регионах РФ, Большого Урала и УрФО практически совпадает; 2. Однако общие его объемы в периоде с 2005 г. по 2021 г. различаются довольно существенно между регионами РФ и Большого Урала на 8,5 проц. п., между регионами УрФО и остальными регионами в составе Большого Урала — на 7,7 проц. п.

В настоящее время производством агропродукции занимаются три официально признанные категории хозяйств: сельскохозяйственные организации (в том числе и в составе агрохолдингов), крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприятия, хозяйства населения.

Основным производителем продукции животноводства являются сельхозорганизации. Меньше животноводческой продукции производится в хозяйствах населения и фермерских хозяйствах. Однако в первых животноводческое производство снижается, а во-вторых – растет.

В регионах соотношение общих объемов производства агропродукции в разрезе отдельных категорий хозяйствования может существенно различаться, что, безусловно, следует учитывать при формировании региональной агарной политики.

В таблице 5 приведено сравнение влияния различных форм хозяйствования на производство молока в четырех регионах Большого Урала, где в двух из них объемы производства увеличились, а в двух других, наоборот, снизились.

Таблица 5. Производство молока в отдельных регионах Большого Урала по категориям хозяйств, тыс. т

|

Годы |

ХВК |

В том числе: |

|

СХО ХН К(Ф)Х и ИП |

|

Российская Федерация |

||||

|

2005 |

31069,9 |

14000,7 |

16581,5 |

980,8 |

|

2021 |

32339,3 |

18161,5 |

11234,3 |

2943,5 |

|

2021 к 2005, % |

104,1 |

129,7 |

67,8 |

300,1 |

|

Удмуртская Республика |

||||

|

2005 |

629,8 |

434,6 |

182,6 |

12,6 |

|

2021 |

924,0 |

792,1 |

63,2 |

68,7 |

|

2021 к 2005, % |

146,7 |

182,3 |

34,6 |

545,2 |

|

Свердловская область |

||||

|

2005 |

600,8 |

353,9 |

228,9 |

19,0 |

|

2021 |

806,1 |

631,2 |

113,4 |

61,5 |

|

2021 к 2005, % |

134,2 |

178,4 |

49,5 |

323,7 |

|

Курганская область |

||||

|

2005 |

331,4 |

82,2 |

242,2 |

7,0 |

|

2021 |

178,5 |

47,2 |

119,0 |

12,3 |

|

2021 к 2005, % |

53,9 |

57,4 |

49,1 |

175,7 |

|

Челябинская область |

||||

|

2005 |

531,7 |

190,9 |

330,7 |

10,1 |

|

2021 |

394,5 |

159,5 |

211,4 |

23,5 |

|

2021 к 2005, % |

74,2 |

83,6 |

63,9 |

232,7 |

Источник: рассчитано по данным Росстата

Примечание: ХВК – хозяйства всех категорий, СХО – сельскохозяйственные организации, ХН – хозяйства населения, К(Ф)Х и ИП – крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

Данные приведенной таблицы показывают, что за анализируемый период в Удмуртской Республике и Свердловской области производство молока выросло (соответственно на 46,7% и 34,2%) а в Курганской и Челябинской области производство молока сократилось ( соответственно на 46,1% и 46,7%).

Значительное увеличение производства молока в первых двух областях было достигнуто за счет его наращивания в сельхозорганизациях в Удмуртской республике на 82,3%, а Свердловской — на 78,4%.

В Курганской же и Челябинской областях производство молока в сельхозорганизациях за этот период сократилось на 42,6 и 16,4%, соответственно.

Значительно сократилось здесь и производство молока в хозяйствах населения (в

Курганской области в два раза, в Челябинской области – в 1,6 раза).

На наш взгляд, чтобы стабилизировать производство молока хотя бы на этом же уровне необходимо в первую очередь на стадии производства увеличить число мелких товаропроизводителей (КФК, ИН, ХН), а на стадии реализации продукции сформировать снабженческо-сбытовые кооперативы. В Курганской области, например, такие кооперативы имеют реальную возможность продавать молочную продукцию в Свердловской и Челябинской областях, где самообеспеченность этой продукцией составляет лишь 52,5%; и 32,0%, соответственно.

Рассмотрим показатели самообеспеченности населения большинства территорий Большого Урала молоком

Таблица 6. Уровень самообеспеченности населения молоком в регионах

Большого Урала (относительно рекомендуемых норм питания1, %)

|

Субъект РФ |

2000 год |

2005 год |

2010 год |

2015 год |

2020 год |

2021 год |

|

Российская Федерация |

56,6 |

57,8 |

57,9 |

56 |

61,2 |

61,7 |

|

Республика Башкортостан |

96,3 |

136,3 |

136,3 |

114,8 |

115,5 |

111,9 |

|

Удмуртская Республика |

75,2 |

108,2 |

109,9 |

130,2 |

163 |

172,7 |

|

Пермский край |

56,0 |

50,6 |

52,8 |

49,4 |

59 |

59,8 |

|

Оренбургская область |

86,2 |

93 |

97,8 |

109,3 |

91,1 |

89,7 |

|

Курганская область |

110,6 |

89,1 |

96,1 |

70,4 |

64,4 |

61,5 |

|

Свердловская область |

39,6 |

36,2 |

37,1 |

41,4 |

52,2 |

52,5 |

|

Тюменская область, в том числе: |

42,4 |

39,4 |

38,5 |

42,2 |

43 |

42,9 |

|

Ханты-Мансийский авт. округ — Югра |

5,3 |

3,5 |

3,4 |

4,7 |

4,6 |

4,7 |

|

Ямало-Ненецкий авт. округ |

1,4 |

0,9 |

0,9 |

1 |

1,3 |

1,2 |

|

Тюменская область без авт. округов |

88,6 |

94,7 |

93,2 |

100,2 |

99,8 |

99,7 |

|

Челябинская область |

42,9 |

39,9 |

40,6 |

35 |

33,4 |

32 |

|

Уральский федеральный округ |

47,3 |

42,4 |

43 |

41,9 |

45 |

44,4 |

|

Большой Урал |

62,6 |

69,4 |

70,7 |

67,9 |

71,1 |

70,8 |

Источник: рассчитано по данным Росстата

1 325 кг – Утв. Минздравом РФ 19.08. 2016 г. № 614.

Из данных приведенной таблицы следует, что полностью по рекомендуемым нормам может быть обеспечено население Удмуртской Республики и Республики Башкортостан. Причем в первую очередь уровень самообеспеченности в анализируемом периоде стабильно увеличивается, а во втором – снижается.

В том и другом случае в этих регионах на первый план выдвигается проблема реализации произведенного молока.

Хотя и на низком уровне и тем не менее положительная динамика в увеличении самообеспеченности населения молоком наблюдается в Свердловской области. Но как показывает дальнейший анализ в этом регионе, как и во многих других, актуализируется проблема обеспечения молоком сельского населения.

Как было уже показано, что в Свердловской области и Удмуртской Республике в анализируемом периоде высокими темпами производство молока наращивается за счет сельхозорганизаций. Но в это же время так же ускорено сокращалось его производство в хозяйствах населения.

В анализируемом периоде (2005 – 2021 годы) производство молока в хозяйствах населения сократилось в Удмуртской Республике в 3 раза, Свердловской области – в 2 раза, Челябинской области — в 1,6 раза. Это послужило одной из причин резкого снижения уровней самообеспеченности сельского населения молоком (таблица 7).

Таблица 7. Уровень самообеспеченности сельского населения молоком и молочной продукцией в регионах Большого Урала (относительно рекомендуемых норм питания, %)

|

Субъект РФ |

2000 год |

2005 год |

2010 год |

2015 год |

2020 год |

2021 год |

|

Российская Федерация |

105,3 |

108,7 |

111,3 |

99,1 |

83,7 |

82,1 |

|

Республика Башкортостан |

150,7 |

221,0 |

223,1 |

193,7 |

161,5 |

153,8 |

|

Удмуртская Республика |

103,0 |

100,4 |

83,5 |

49,5 |

35,7 |

33,8 |

|

Пермский край |

118,3 |

84,2 |

58,6 |

41,5 |

30,6 |

29,5 |

|

Оренбургская область |

106,1 |

136,7 |

177,9 |

187,7 |

145,6 |

142,4 |

|

Курганская область |

155,8 |

147,0 |

191,6 |

130,8 |

106,4 |

104,1 |

|

Свердловская область |

139,9 |

79,8 |

46,8 |

48,3 |

48,6 |

47,9 |

|

Тюменская область, в том числе: |

101,4 |

100,6 |

101,4 |

91,2 |

68,7 |

65,5 |

|

Ханты-Мансийский авт. округ — Югра |

32,6 |

19,3 |

16,0 |

13,7 |

10,4 |

10,0 |

|

Ямало-Ненецкий авт. округ |

2,1 |

1,3 |

1,0 |

0,6 |

0,3 |

0,3 |

|

Тюменская область без авт. округов |

132,1 |

138,4 |

137,4 |

126,3 |

95,2 |

91,0 |

|

Челябинская область |

141,6 |

135,1 |

154,4 |

128,4 |

98,3 |

95,7 |

|

Уральский федеральный округ |

131,7 |

111,1 |

113,1 |

94,3 |

76,0 |

73,8 |

|

Большой Урал |

128,5 |

140,0 |

143,2 |

123,6 |

99,6 |

95,9 |

Источник: рассчитано по данным Росстата

В 2021 г. уровень самообеспеченности сельского населения молоком составлял в Удмуртской Республике 33,8%, Свердловской – 47,9%, Челябинской — 95,7%.

По сравнению с 2005 г. этот показатель уменьшился в Удмуртской Республике на 66 проц. п., Свердловской области – 31,9 проц. п., Челябинской — на 39,4 проц. п. (в 2005 г. показатель самообеспеченности сельского населения этого региона составлял 135,1%.).

Снижение уровня самообеспеченности сельского населения молоком и мясом при его низких реальных доходах актуализирует проблему продовольственной безопасности этой категории населения.

Наметившиеся тенденции в участии сложившихся форм (укладов) в организации сельхозпроизводства и полученные при этом результаты, а также воздействие новых (шоковых) факторов влияния на развитие сельских территорий указывают на необходимость реконфигурации стратегических решений в адаптации аграрной политики к быстроменяющимся изменениям экономического и геополитического характера.

В числе основных внутриотраслевых адаптационных направлений в современном развитии сельских территорий, на наш взгляд, следует рассматривать возможности конфигурации многоукладного характера сельской экономики. На официальном уровне пока не учитывается в полной мере высокая социально-экономическая эффективность организации сельхозпроизводства малыми формами хозяйствования и их кооперации на стадии реализации агропродукции. В мировой практике, практике дореволюционной России и отдельных примерах Постсоветской России эта форма организации производства и реализации агропродукции показала себя как высокоэффективное и вполне конкурентоспособное направление в социально-экономическом развитии сельских территорий. По мнению ряда исследователей, ффективность этого направления достигается за счет объединения и использования одновременно двух эффектов: возможностей семейной самоорганизации и самоуправления на стадии производства агропродукции и эффекта масштаба (при кооперировании) на стадии реализации произведенной продукции [1].

Развитие агропродовольственной системы макрорегиона «Большой Урал»

Разграничим применяемые в данном материале понятия «аграрный сектор» и «агропродовольственная система» (АПС). В узком, экономическом плане для характеристики сельскохозяйственной отрасли исследователи применяют различные термины, в частности «аграрный сектор», «агропродовольственная система», «агропродовольственный сектор». Последнее понятие исследователями определяется как «подсистема национальной экономики, которая призвана: обеспечивать удовлетворение потребностей в продуктах питании населения, сохраняя и поддерживая его жизнедеятельность и воспроизводство; содействовать эффективной занятости и социокультурному развитию сельского населения; использовать и восстанавливать почвенное плодородие и экологическое равновесие в сельской местности» (Э.Н. Крылатых) [2]. Под агропродовольственной системой (АПС) понимается экономическая подсистема социума, включающая в себя производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию продовольствия и сырья для его переработки, а также внешнюю торговлю этими видами продукции. В более широком плане это сфера обращения (товарного и нетоварного) сельскохозяйственной продукции продовольственного назначения. Основной целью такой системы является: обеспечение потребностей городского и сельского населения продуктами питания в соответствии с имеющимся спросом. Аграрный сектор – это, прежде всего, сельскохозяйственное производство.

На наш взгляд анализ развития агропродовольственной системы региона, в отличие от аграрного сектора, включающего в себя в основном производство сельхозпродукции и анализируемого через натуральные показатели выпуска продукции, возможно выполнять через стоимостные показатели. В региональной статистике таким обобщающим стоимостным показателем является региональный валовой региональный продукт (ВРП) сельскохозяйственной отрасли.

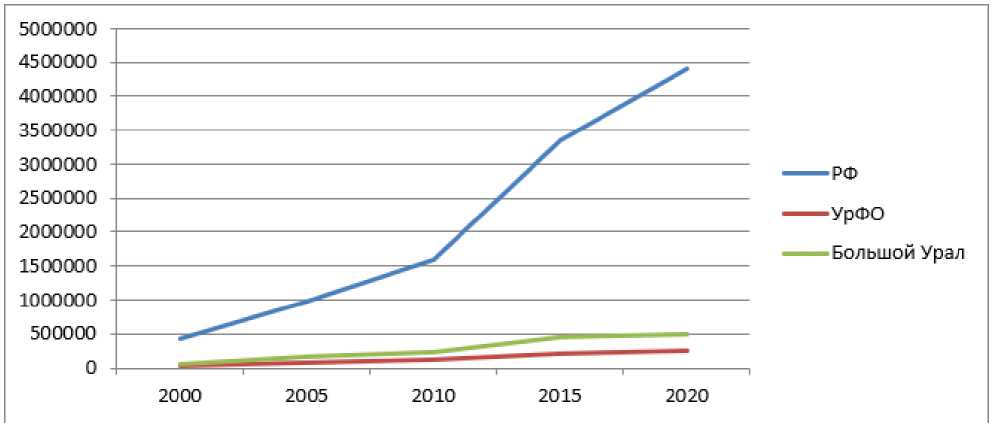

В целом в последнее десятилетие наблюдается определенное оживление экономических процессов в АПС федерального и региональных уровней. Это видно при анализе тенденций изменения объемов создания валового регионального продукта за период 2000–2020 гг. (таблица 8).

Из рисунка 2 видно, что после 2010 г. процесс создания ВРП в аграрном секторе существенно ускоряется. Особенно это ускорение заметно в период 2010–2015 гг., в последующий период темпы роста ВРП в Российской Федерации в целом несколько снижаются.

Рисунок 2. Динамика изменения ВРП по Российской Федерации, Уральскому федеральному округу и Большому Уралу за 2000–2020 гг. (млн руб.)

Кроме того, из графиков на рисунке 2 видно, что чем больше в регионе территорий с развитым аграрным сектором, генерирующих добавленную стоимость, тем более выражены процессы ускорения роста аграрного ВРП – эти тенденции слабее выражены в регионе Большого Урала и практически незаметны в УрФО в целом.

Такая дифференциация связана с тем, что в регионе Большого Урала включено большее количество аграрно-развитых территорий, чем в УрФО.

Таблица 8. Динамика изменений валового регионального продукта в сельском хозяйстве по областям и республикам Большого Урала за 2000–2020 гг.

|

Субъект РФ |

2000 год |

2005 год |

2010 год |

2015 год |

2020 год |

|

ВРП в сельском хозяйстве (млн руб.) |

|||||

|

Российская Федерация |

420611,7 |

973856,8 |

1582886,3 |

3353282,3 |

4409083,4 |

|

Республика Башкортостан |

14146,1 |

40454,5 |

45552,2 |

102694,7 |

114682,9 |

|

Удмуртская Республика |

4851,7 |

9799,7 |

19769,6 |

43512,0 |

44612,9 |

|

Пермский край |

8146,0 |

12763,7 |

17447,3 |

26594,5 |

29467,2 |

|

Оренбургская область |

12066,3 |

19182,4 |

29779,4 |

69746,6 |

91430,7 |

|

Курганская область |

2911,4 |

7637,4 |

10373,4 |

19917,4 |

23988,2 |

|

Свердловская область |

9116,9 |

22352,0 |

31398,0 |

49216,5 |

60714,7 |

|

Тюменская область, в том числе: |

6180,3 |

17724,7 |

36317,3 |

52664,0 |

58301,6 |

|

Ханты–Мансийский авт. округ – Югра |

1322,6 |

4198,0 |

5915,6 |

6308,1 |

10059,9 |

|

Ямало–Ненецкий авт. округ |

0,0 |

441,7 |

1564,4 |

1791,8 |

2768,2 |

|

Тюменская область без авт. округов |

4857,7 |

13085,0 |

28837,3 |

44378,0 |

45481,9 |

|

Челябинская область |

5578,6 |

29046,4 |

40477,7 |

81019,3 |

66221,1 |

|

Уральский федеральный округ |

23494,9 |

77284,1 |

117735,1 |

199387,6 |

246048,9 |

|

Большой Урал |

62997,3 |

158960,8 |

231114,9 |

445365,0 |

489419,3 |

|

ВРП в сельском хозяйстве (в % от общего объема ВРП по субъекту федерации) |

|||||

|

Российская Федерация |

6,7 |

5,4 |

4,2 |

5,1 |

4,7 |

|

Республика Башкортостан |

8,8 |

10,6 |

6,0 |

7,8 |

6,7 |

|

Удмуртская Республика |

8,7 |

7,0 |

7,2 |

8,4 |

6,6 |

|

Пермский край |

6,2 |

3,9 |

2,8 |

2,5 |

2,1 |

|

Оренбургская область |

14,6 |

9,0 |

6,5 |

9,0 |

8,7 |

|

Курганская область |

14,6 |

15,2 |

8,8 |

11,1 |

9,9 |

|

Свердловская область |

5,5 |

4,7 |

3,0 |

2,7 |

2,4 |

|

Тюменская область, в том числе: |

1,0 |

0,8 |

1,1 |

0,9 |

0,8 |

|

Ханты–Мансийский авт. округ – Югра |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

0,2 |

0,3 |

|

Ямало–Ненецкий авт. округ |

0,0 |

0,1 |

0,2 |

0,1 |

0,1 |

|

Тюменская область без авт. округов |

9,9 |

3,5 |

5,3 |

4,9 |

3,9 |

|

Челябинская область |

4,1 |

8,3 |

6,2 |

6,7 |

4,1 |

|

Уральский федеральный округ |

2,5 |

2,5 |

2,3 |

2,2 |

1,8 |

|

Большой Урал |

4,6 |

3,8 |

3,2 |

3,5 |

3,0 |

Рассмотрим более подробно территориальную структуру аграрного ВРП Большого Урала по составляющим его субъектам Федерации.

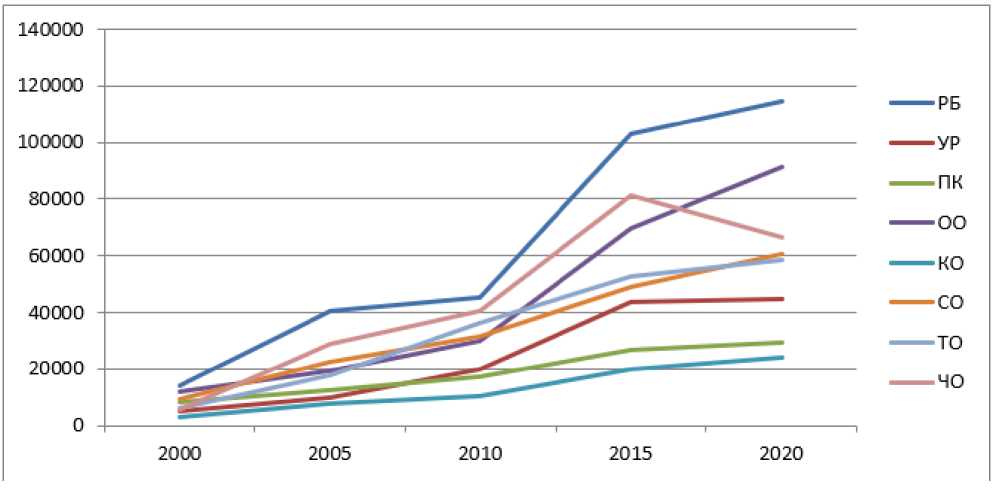

Как видно из рисунка 3, если к 2000 г. территории Большого Урала слабо различались по уровню аграрного ВРП, то к 2021 г. среди этих субъектов Федерации произошла существенная дифференциация.

Рисунок 3. Аграрный ВРП субъектов Федерации Большого Урала в 2000–2020 гг.

Примечание – РБ – Республика Башкортостан; УР – Удмуртская республика; ПК– Пермский край; ОО – Оренбургская область; КО – Курганская область; СО – Свердловская область; ТО – Тюменская область (с автономными округами); ЧО– Челябинская область).

Лидируют — Республика Башкортостан, Оренбургская и Челябинская области. Эти субъекты РФ характеризуются благоприятными природно-климатическими условиями. Промышленный и аграрный сектор в них достаточно развит.

Вторая группа – Свердловская и Тюменская области. Здесь природноклиматические условия менее благоприятны и промышленный сектор более развит, чем аграрный.

Отстающая группа – Удмуртия, Пермский край и Курганская область.

На рисунке 3 на примере отдельных территорий более заметно, чем на примере крупных макрорегионов, существенное ускорение формирования аграрного ВРП в период 2010–2015 гг. и падение темпов роста этого показателя в последующий период.

Ускорение темпов роста аграрного ВРП связано не только с ростом выпуска аграрной продукции, но и с ускорением роста цен на эту продукцию.

Существенным фактором, повлиявшим на ускорение роста аграрного ВРП, послужило продовольственное эмбарго 2014 г. и активизация в этот же период политики импортозамещения в сфере продовольственного рынка страны. Два этих процесса с одой стороны стимулировали выпуск отечественной аграрной продукции, а с другой – подняли темпы роста цен на сельскохозяйственную продукцию.

Прогноз развития агропродовольственной системы крупного региона (на примере Большого Урала)

Определение перспектив и приоритетов развития агропродовольственных систем различного уровня связано, прежде всего, с определением общих тенденций развития этих систем и выявлением возможных направлений их будущего развития. Иначе говоря, необходимо, прежде всего, определить общие направления прогнозирования выделенных агропродовольственных систем.

Такое прогнозирование (особенно на длительную перспективу) может быть осуществлено на базе выявления мегатенденций развития таких систем и, в частности, на выявлении циклов их развития.

Исследователи выделяют различные типы циклов в аграрном секторе и агропродовольственной системе (АПС), имеющиеся как на производственно– техническом, так и на социально–экономическом уровне (в частности, вопросы цикличности аграрных систем рассматривали: Ю.И. Трубицын, А.И. Потапов, [3], Н.Д. Кондратьев [4], В.Г. Растянников, И.В. Дерюгина [5], А.М. Носонов [6], Э. Липкович [7] и др.). Рядом исследователей выделяются также циклы в развитии продовольственной внешней торговли [8].

Наиболее значимыми из этих циклов, по мнению исследователей, являются «большие циклы конъюнктуры» Н.Д. Кондратьева длительностью 45–60 лет (таблица 9), влияющие на все составляющие АПС.

Различные виды цикличности развития аграрных систем могут определенным образом повлиять на развитие агропродовольственных систем, в том числе на развитие таких систем регионального уровня и, соответственно, на точность прогнозирования их развития.

Однако использование гипотетических концепций цикличности для прогнозирования развития АПС регионов имеет свои ограничения. Прежде всего, это технически сложно, в связи с отсутствием ряда массивов статистических данных об изменениях тех или иных показателей за длительный период времени, изменений методик составления тех или иных видов статистических данных, отсутствия ряда статистических показателей.

Таблица 9. Длинные волны Н.Д. Кондратьева и их фазы

|

Фаза волны |

Даты начала |

Даты конца |

Длительность фазы по началу по концу |

||

|

ШI |

А: восходящая |

конец 1780 – начало 1790 гг. |

1810–1817 гг. |

30 |

27 |

|

В: нисходящая |

1810–1817 гг. |

1844–1851 гг. |

34 |

34 |

|

|

III |

А: восходящая |

1844–1851 гг. |

1870–1875 гг. |

26 |

24 |

|

В: нисходящая |

1870–1875 гг. |

1890–1896 гг. |

20 |

21 |

|

|

IIII |

А: восходящая |

1890–1896 гг. |

1914–1928/29 гг. |

24 |

32 |

|

В: нисходящая |

1914–1928/29 гг. |

1939–1950 гг. |

25 |

21 |

|

|

IIV |

А: восходящая |

1939–1950 гг. |

1968–1974 гг. |

29 |

24 |

|

В: нисходящая |

1968–1974 гг. |

1984–1991 гг. |

16 |

17 |

|

|

VV |

А: восходящая |

1984–1991 гг. |

2005–2008 гг. ? |

21 |

17 |

|

В: нисходящая |

2005–2008 гг. ? |

1 в. (2021–2025гг.)* 2 в. (2029–2031гг.)* |

(16)* (24)* |

(17)* (23)* |

|