Развитие академической мобильности преподавателей университетов в информальном образовании

Автор: Котлярова Ирина Олеговна, Серяпина Юлия Сергеевна

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 2 (55), 2023 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. В статье анализируется вопрос о возможностях информальных видов непрерывного образования преподавателей вузов в условиях перехода к университетам 3.0 нового поколения. Ставится и решается научный вопрос о малоиспользуемом потенциале информального образования для усиления эффекта дополнительного профессионального образования преподавателей, реализуемого в направлениях повышения их академической мобильности в сферах образовательной, научной и предпринимательской деятельности. Актуальность вопроса усиливается недостаточным начальным уровнем академической мобильности ряда преподавателей и их ограниченной осведомленностью о возможностях информального непрерывного образования внутри вуза и за его пределами. Ставится цель разработки подсистемы информального непрерывного образования в системе развития академической мобильности преподавателей университетов. Проводится обзор научных публикаций, посвященных вопросам информального непрерывного образования педагогов. Методологическую основу исследования составили положения системного, аксиологического, средового, партисипативного подходов. Описание результатов включает характеристику подсистемы информального образования преподавателей университетов, направленной на развитие их академической мобильности в образовательном, научном и предпринимательском аспектах. Предложены наиболее приемлемые формы и методы организации и реализации информального образования преподавателей высшей школы. Научная новизна заключается в выявлении системных характеристик информального непрерывного образования преподавателей университетов. Теоретическую значимость имеет исследование информальных аспектов непрерывного образования, что способствует снижению уровня его энтропии. Практическая значимость состоит в возможности применения выявленных способов информального образования в непрерывном образовании преподавателей университетов.

Непрерывное образование, информальное образование, дополнительное профессиональное образование, академическая мобильность, преподаватель университета

Короткий адрес: https://sciup.org/140300095

IDR: 140300095 | УДК: 378.091.398

Текст научной статьи Развитие академической мобильности преподавателей университетов в информальном образовании

Введение. Развитие академической мобильности преподавателей вузов является актуальным запросом государства и общества системе непрерывного образования в быстроменяю-щемся современном мире BANI (brittle (хрупкий), anxious (тревожный), nonlinear (нелинейный), incomprehensible (непостижимый)). Академическая мобильность служит гарантом способности преподавателей развиваться в актуальных для высшего образования направлениях и овладевать качествами, необходимыми для подготовки будущих специалистов для различных отраслей экономики.

Несмотря на то, что существуют различные исследования, посвященные развитию данного качества преподавателей университетов [1; 2; 3], они не учитывают некоторых значимых для современного высшего образования аспектов.

Во-первых, настоящее время характеризуется развитием разнообразных, усиленных возможностями цифровизации, способов повышения квалификации преподавателей вузов.

Однако такая цель как развитие академической мобильности преподавателей требует не только освоения соответствующих знаний и умений в дополнительном профессиональном образовании, но и приобретения опыта проявления данного актуального качества.

В этой связи в данной статье сделан акцент на информальном образовании, которое является составной частью непрерывного образования наряду с формальным и неформальным дополнительным профессиональным образованием преподавателей университетов.

Во-вторых, передовые университеты нашей страны вступают в новую стадию развития, трансформируясь в университеты типа 3.0 (университеты предпринимательского типа), «университеты национальной технологической инициативы», характерной особенностью которых является интеграция образовательной, научной и предпринимательской деятельности всех субъектов. Эти тенденции определяются и содержательно раскрываются в правительственных документах Российской Федерации, таких как «Национальная технологическая инициатива», «Цифровая экономика», «Наука», «Образование», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [4; 5; 6], а также в программе развития образования «Приоритет 2030» [7]. Преобразование университетов в данном направлении предполагает, что развитие академической мобильности преподавателей университетов также должно осуществляться в образовательном, научном и предпринимательском направлениях.

Недостаточная исследованность названных направлений обусловливает выбор темы и предмета настоящей работы. Целью статьи является разработка подсистемы информально-го непрерывного образования в системе развития академической мобильности преподавателей университетов. Ставятся задачи: охарактеризовать настоящее состояние вопроса развития академической мобильности преподавателей университетов; охарактеризовать отношение подсистемы информального непрерывного образования и системы развития академической мобильности преподавателей университетов; выявить ее системные характеристики и системные свойства; обосновать эффективность исследуемой подсистемы для развития академической мобильности преподавателей.

Обзор литературы. Вопросы академической мобильности преподавателей высшей школы исследованы В. И. Байденко [8], В. А. Садовничим [9], Т. М. Трегубовой [2], В. Н. Чистохваловым, В. М. Филлиповым [3] и др. Современное состояние вопроса в теории характеризуется:

‒ разработанностью понятий «мобильность», «академическая мобильность», «профессиональная мобильность», которые являются предпосылками нашего исследования;

‒ определением признаков академической мобильности преподавателей организаций высшего образования.

В современном толковом словаре мобильность (лат. mobilis – подвижный, подвижной) характеризуется как подвижность, способность к быстрому передвижению, действию [10]. Психологический словарь определяет мобильность как подвижность, активность, смещае-мость, изменчивость [11]. Анализ современной научно-педагогической литературы касательно вопросов развития академической мобильности показал, что ученые связывают данное понятие в первую очередь с перемещением [2; 3; 8]. В работах А. В. Стабровской академическая мобильность рассматривается как перемещение, с акцентом на виртуальные формы мобильности, которые позволяют усовершенствовать необходимые компетенции обучающихся [12]. Е. А. Костина интерпретирует академическую мобильность как процесс интеграции российского высшего образования в глобальное образовательное пространство [13]. Иная точка зрения на академическую мобильность рассмотрена в ряде диссертаций, где она понимается как качество личности [14; 15; 16], при этом в качестве видовых признаков академической мобильности ученые выделяют мотивацию, гибкость, стремление к самообразованию и самореализации, адаптивность, быстрое реагирование. Говоря о «профессиональной мобильности» (смежном понятии с «академической мобильностью»), отметим, что оно рассматривается учеными с точки зрения смены профессии или рода деятельности, роста в профессиональной сфере [1; 17; 18]. Подробная структура и сущностные характеристики профессиональной мобильности разработаны и представлены в докторской диссертации Л. А. Амировой, которая связывает развитие профессиональной мобильности с управляемым самообучением в соответствие с выбранной индивидуальной траекторией [19].

Разработаны нормативные основы и элементы теории информального образования. В Меморандуме непрерывного образования Европейского союза (2000) информальное образование трактуется как естественное сопровождение повседневных действий и, в отличие от формального и неформального образования, не обязательно является целенаправленным, поэтому может не осознаваться людьми как вклад и расширение их знаний и навыков [20]. Мотивами информального образования могут служить: «наличие стойкого или сиюминутного личного интереса к чему-то; возникновением ситуации, которая побуждает к поиску ответов, а значит, обучению; случайностью» [21, с. 66]. В силу естественности и непрерывности ин-формального образования человек погружен в него в течение всей жизни. «В каждой жизненной ситуации происходит обмен человека информацией с окружающим миром, в том числе с другими людьми, обогащение человека новым опытом. Все параметры жизненной ситуации, характеризующие как внутренний мир, так и внешние обстоятельства, в которых находится человек, оказывают на него влияние, причем совокупно, что неизменно влечет изменения в его внутреннем мире» [22, с. 18]. Жизненные ситуации, в которых происходит развитие академической мобильности преподавателей университета, могут быть естественными или искусственно созданными, профессиональными или происходящими вне профессиональной сферы. Для развития академической мобильности преподавателей университета наиболее значимыми являются ситуации, происходящие в профессиональной сфере при решении профессиональных задач: оформление курсов в электронном образовательном пространстве, написание электронных учебников, использование инновационных цифровых технологий, написание статей и грантов, участие в научных конференциях, общение с иностранными партнерами, выполнение общих проектов, создание продуктов интеллектуальной собственности и др.

Исследования современных ученых стали предпосылками нашего исследования возможностей информального образования для развития академической мобильности преподавателей университетов.

Методология (материалы и методы). В основу разработки подсистемы информального образования для развития академической мобильности преподавателей университетов легли методологические подходы: системный, аксиологический, средовой, партисипативный.

Согласно системному подходу, на основании целей развития академической мобильности преподавателей университета выявлены компоненты подсистемы информального образования (ориентационно-целевой, содержательно-организационный, процессуально-сопровождающий и диа-гностико -аналитиче ский).

Подсистема имеет линейную структуру, в которой ориентационно-целевой компонент является системообразующим, определяющим сущность и наполнение содержательноорганизационного, процессуально-сопровожда-ющего и диагностико-аналитического компонентов, а также главное функциональное назначение подсистемы. Структура представляет со- бой совокупность связей исходного, обратного и двустороннего направления между компонентами.

Динамика системы, ее развитие реализуется как последовательность этапов: подготовительный, образовательно-профессиональный, мобильно-продуктивный, перспективно-преобразовательный [23]. С использованием теоретических методов и правил логического вывода (конкретизация, дедуктивный метод) в статье определена специфика компонентов и этапов реализации исследуемой подсистемы.

Аксиологический подход использован для гармонизации направлений развития академической мобильности. Гармонизация происходит на основе идей и ценностей, составляющих ядро корпоративной культуры университета. В переходный период от университетов типа 2.0 к университетам предпринимательского типа ведущими корпоративными ценностями являются практическая востребованность результатов профессиональной деятельности, зависимость научных разработок от потребностей региона и страны, конкуренция с коллегами, признание со стороны предприятий и бизнеса, зависимость оплаты от ключевых показателей [24]. Корпоративные ценности конкретных университетов находят отражение в их уставах, миссии, стратегиях и программах развития. Они являются руководящими ориентирами для воспитания корпоративной культуры и для ориентации непрерывного образования преподавателей на актуальные для университетов направления. Корпоративные ценности университетов находят отражение в ориентационно-целевом компоненте подсистемы информального образования преподавателей в системе развития их академической мобильности.

Средовой подход важен в разработке и определении специфики подсистемы, поскольку позволяет исследовать возможности внутренней и внешних сред университетов для реализации информального образования.

Возможности внутренних сред университетов для информального образования кроются, прежде всего, непосредственного в образовательном, научном, предпринимательском аспектах профессиональной деятельности.

Непосредственно при выполнении инновационных для преподавателей видов профессиональных задач происходит развитие (повыше- ние) их профессиональной квалификации [25], в том числе академической мобильности.

Среда университетов имеет сложную структуру, многие составляющие которой направлены как на воспитание корпоративных ценностей, так и на вовлечение преподавателей в инновационные виды деятельности, что повышает их академическую мобильность (табл. 1).

Немало возможностей для развития академической мобильности преподавателей университетов предоставляет внешняя среда университетов. Это все события, в которых преподаватели могут проявить академическую мобиль- ность, приобрести дополнительный опыт и повысить ее уровень.

Происходить они могут не просто вне стен университета, но и в других городах и странах. К числу таких событий могут быть отнесены профессиональные (участие в конкурсах, совместные образовательные программы для студентов и преподавателей, научные мероприятиях, выставки, аналитические сессии и др.) и непрофессиональные (ознакомление с культурой других городов и стран в ходе туристических поездок, неформальное общение, хобби) (табл. 2).

Таблица 1

Аспекты внутренней среды университета и их функциональное назначение

|

Направленность составных частей среды |

Составные части среды |

Функции в развитии академической мобильности |

|

Образовательная |

Электронная образовательная среда, библиотека, фильмотеки, иные информационные ресурсы |

Создание условий для освоения инновационных аспектов преподавательской деятельности, развитие академической мобильности в образовательной деятельности |

|

Научная |

Научные центры, лаборатории, инновационные структуры, малые предприятия в составе университета |

Создание условий для расширения научной деятельности, освоения ее инновационных аспектов, развитие академической мобильности в научной деятельности |

|

Предпринимательская |

Инновационные структуры, малые предприятия в составе университета, бизнес-инкубаторы |

Создание условий для овладения знаниями, умениями, навыками в области предпринимательской деятельности, развитие академической мобильности в предпринимательской деятельности |

|

Информационноуправленческая |

Сайт университета. Информационная система управления. Управленческие структуры и отделы (научные, международные, образовательные, стажировок и др.) |

Обеспечение доступности информации о возможностях внутренней среды университета, оказание помощи в выборе направлений развития академической мобильности преподавателей университета |

|

Социальная и культурная |

Подразделения культурной и социальной направленности, мероприятия культурной и социальной направленности |

Способствуют воспитанию корпоративных ценностей у преподавателей университетов, выбору направлений развития их академической мобильности |

Таблица 2

Аспекты внешней среды университета и их функциональное назначение

|

Направленность составных частей среды |

Составные части среды |

Функции в развитии академической мобильности |

|

Образовательная |

Электронная образовательная среда других университетов, МООК, совместные образовательные программы для студентов и преподавателей, иные информационные ресурсы |

Создание условий для изучения и практического применения инновационных аспектов преподавательской деятельности, развитие академической мобильности в образовательной деятельности |

|

Направленность составных частей среды |

Составные части среды |

Функции в развитии академической мобильности |

|

Научная |

Научные мероприятия, аналитические сессии, совместные проекты с коллегами из других университетов, коллаборации ученых и исследователей |

Создание условий для расширения научного сотрудничества, продуктивного взаимодействия, освоения инновационных аспектов научной деятельности, развитие академической мобильности в научной деятельности |

|

Предпринимательская |

Совместные инновационные площадки, выставки, совместная деятельность исследователей и предприятий региона и страны |

Создание условий для развития умений и навыков в области предпринимательской деятельности, развитие академической мобильности в предпринимательской деятельности |

|

Информационноуправленческая |

Сайты и информационные ресурсы иных университетов, научных центров, корпоративных университетов и соответствующие им системы управления |

Обеспечение доступности информации о возможностях внешней среды университета, координация развития академической мобильности преподавателей университета |

|

Социальная и культурная |

Мероприятия культурной и социальной направленности, туристические поездки, неформальное общение, хобби |

Способствуют выбору направлений развития академической мобильности преподавателей |

Партисипативный подход для исследования информального непрерывного образования преподавателей университетов является неизбежным, поскольку субъекты образования являются высокообразованными, достаточно высококвалифицированными специалистами, уже обладающими знаниями, умениями и навыками во всех требуемых аспектах профессиональной деятельности (образовательной, научной, в меньше мере в предпринимательской).

Также специфика деятельности вузовского преподавателя способствует тому, что в большей или меньшей степени они обладают академической мобильностью и осознают ее значимость для своей профессии. Поэтому очевидно, что обучающиеся такого уровня занимают субъектную позицию, как при выборе направлений развития собственной академической мобильности, так и при построении траектории своего непрерывного образования.

В силу многообразия возможностей ин-формального образования преподаватели нуждаются в управленческой и педагогической помощи. Распределение функций между обучающимися, преподавателями и субъектами, которые оказывают им управленческую и педагогическую поддержку, осуществляется на основе идей партисипативного подхода, основное свойство которого – диалогичность: преподаватель и куратор (основная функция которого – сопровождение [26]) совместно выстраивают траекторию развития (на основании запроса преподавателя) в необходимом направлении (образовательном, научном, предпринимательском), определяют цели и задачи каждого этапа развития; преподаватели со схожими запросами объединяются в группы и руководством тьютора осваивают образовательные модули, при этом тьютор (основная функция которого – обучение [27]), опираясь на потребности и интересы преподавателей, корректирует содержание, методы и средства, модернизируя образовательные модули для каждой отдельной группы, а куратор координирует работу групп.

Разработка подсистемы информального образования в системе развития академической мобильности преподавателей университетов осуществлена с помощью метода моделирования. Моделирование – это метод исследования, который позволяет использовать некий образ реального объекта, процесса или явления вместо непосредственного изучения самого объекта (предмета) исследования.

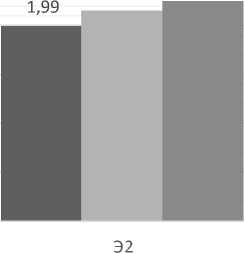

Далее нами представлена модель исследуемой системы. Ее верификация осуществлена в педагогическом эксперименте. При этом в данной статье мы не описываем весь эксперимент, а лишь описание верификации подсистемы развития академической мобильности в информальном образовании, то для сравнения выбраны группы Э1 и Э2, в первой из которых реализована подсистема инфор-мального образования, во второй не был сделан акцент на ее применении. Отметим, однако, что информальные аспекты присутствуют в непрерывном образовании преподавателей всегда. Во второй группе отсутствовала лишь система целенаправленного управленческого, тьюторского, педагогического сопровождения выбора и реализации информального образования.

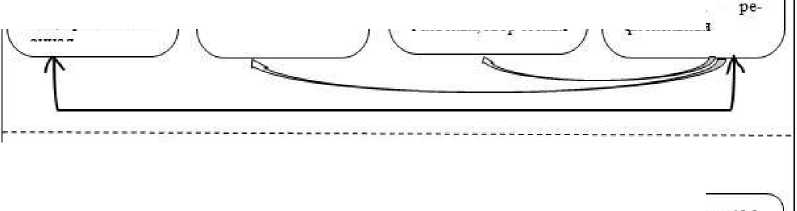

Результаты и их описание. Прежде всего, определим соотношение между общей системой и подсистемой информального образования (см. рис. 1).

Подсистема является составной частью общей системы и повторяет ее состав (ориентационно-целевой, содержательно-организационный, процессуально-сопровождающий, диагностико-аналитический компоненты) и линейную структуру, включая, в свою очередь, три подсистемы, направленные, соответственно, на развитие академической мобильности в образовательной, научной, предпринимательской деятельности.

Реализация подсистемы осуществляется на подготовительном, образовательно-профессиональном, мобильно-продуктивном, перспективно-преобразовательном этапах. Специфика подсистемы определяется высоким уровнем энтропии, малой управляемостью и не включенностью в формальную систему образования.

Представим специфику подсистемы инфор-мального образования системы развития академической мобильности преподавателей университета.

На подготовительном этапе ориентационно-целевой компонент нацелен на выделение одного или нескольких приоритетных направлений развития на основании личных и корпоративных ценностей на данном жизненном этапе преподавателя.

Содержательно-организационный компонент предполагает знакомство с различными информационными ресурсами, образова- тельными сайтами, научными платформами и т. д., которые предоставляют возможность самостоятельного профессионального развития.

Процессуально-сопровождающий компонент необходим для организации сопровождения и распределения функций субъектов информального образования (преподавателей и кураторов).

Диагностико-аналитический компонент направлен на оценку начального уровня развитости академической мобильности преподавателей университета для окончательного выбора направления индивидуального развития.

На образовательно-профессиональном этапе ориентационно-целевой компонент направлен на постановку целей и задач, которые должны быть достигнуты в процессе инфор-мального образования. Этот компонент является важным на данном этапе, так как при отсутствии цели и в условиях постоянного потока информации, содержание образования будет постоянно меняться.

Содержательно-организационный компонент предполагает выбор содержания, которое позволит достигнуть поставленных целей: участие в определенных конференциях, прохождение соответствующих поставленным целям офлайн/онлайн-курсов, посещение мероприятий, позволяющих овладеть необходимыми знаниями и навыками, участие в бизнес-инкубаторах, и т. д.

Процессуально-сопровождающий компонент характеризует процесс освоения содержания и достижения поставленных целей, то есть использование всех методов и средств информаль-ного образования: личностно ориентированное обучение, поисковый/исследовательский метод, метод кейсов, метод творческой деятельности и т. д. При этом система предполагает взаимодействие с кураторами, которые выполняют функцию сопровождения на всех этапах развития академической мобильности.

Диагностико-аналитический компонент направлен на определение изменения уровня развитости академической мобильности преподавателей университета различными диагностическими способами: анкетирование, собеседование, изучение педагогической документации (личный кабинет, издательская деятельность, образовательная деятельность и т. д.).

Система развития академической мобильности (АМ) преподавателей университета

Ориентацией но-целевой компонент Функции: целеполагающая, информационная; ориентаци-

Содержательно-организационным компонент Функции: кон- ( струирующая. организационная

Процессу ально-сопровождаюшни

Функиии: гносеоло-[ гическая. деятельностная. исследовательская. творческая

Диагностикоаналитический к Функции: диагностическая. аналитическая. корректирующая, флексивная

Подсистемы по критерию «конкретизация пели»

Подсистема развития АМ преподавателей в предпринимательской деятельности

Под сист е ьи р а звит ня АМ преподавателей в научной

Подсистема развития АМ преподавателей в образова-т ельной д еят ельности

Подсистема формального и неформального образования

Отличительные признаки:

-

- реализация основного или дополнительного образования: - тъюторское сопровождение:

-

- регламентированность и организованность.

Этапы реализации системы

-

1 подготовительный

-

2 образовательнопрофессиональный

-

3 мобильнопродуктивный (са-мореал изация)

-

4 перспективно-пр ео бр азов ягельный

Подсистема ннформального образования Отличительные признаки:

-

- образование в жизненных ситуациях: - образование при выполнении профессиональных задач:

-

- отсутствие тьюгор-ского сопровождения.

Отношения между подсистемами

Связь через этапы реализации системы (преемственная) Взаимное дополнение

Связь двустороннего направления (взаимовлияние) Вариабельная связь (преобладание одной из подсистем)

Рис. 1. Система развития академической мобильности преподавателей университета

На мобильно-продуктивном этапе ориентационно-целевой компонент направлен на определение приоритетного направления самореализации: образовательного, научного, предпринимательского.

Содержательно-организационный компонент предполагает трансформацию содержания своей профессиональной деятельности с учетом развития составляющих академической мобильности (адаптивности, креативности, коммуникативности) с целью повышения уровня самореализации.

Процессуально-сопровождающий компонент характеризует процесс внедрения ново- го содержания в профессиональную деятельность.

Диагностико-аналитический компонент направлен на оценку достигнутых результатов в профессиональной деятельности с учетом внесенных изменений.

На перспективно-преобразовательном этапе ориентационно-целевой компонент направлен на постановку новых целей и задач в зависимости от нормативно-закрепленных требований, а также информации, получаемой в различных жизненных и профессиональных ситуациях.

Содержательно-организационный компонент предполагает анализ содержательного наполнения разных аспектов профессиональной деятельности с целью выявления направлений дальнейшего развития.

Процессуально-сопровождающий компонент характеризует процесс взаимодействия с кураторами для обсуждения стратегии дальнейшего развития.

Диагностико-аналитический компонент направлен на анализ уровня самореализации во всех направлениях профессиональной деятельности, соотнесение его с требованиями государства и администрации университета, поиск точек дальнейшего роста.

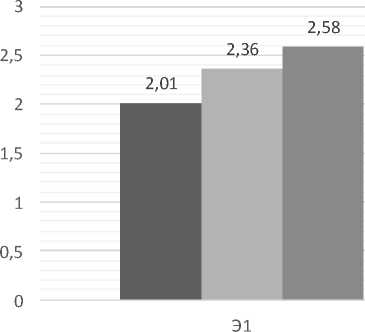

Для верификации подсистемы был реализован педагогический эксперимент, в котором из общего числа участников было выделено 2 подгруппы, объемы выборки которых составили, соответственно, n 1 = 27, n 2 = 31. В подгруппе Э1 была реализована подсистема ин-формального образования, которая предполагала кураторское сопровождение на всех этапах, в подгруппе Э2 преподаватели стихийно занимались информальным образованием: новую информацию преподаватель получает ежедневно из различных источников, что стимулирует его к образовательной деятельности.

Педагогический эксперимент подтвердил целесообразность применения информальной составляющей в системе развития академической мобильности преподавателей университетов (рис. 2).

В течение эксперимента было проведено три среза для определения динамики развития академической мобильности преподавателей в ин-формальном образовании. Для определения уровня развития (пороговый – 1 балл, проме- жуточный – 2 балла, продвинутый – 3 балла) была составлена анкета, содержащая ряд вопросов касательно результатов профессиональной деятельности преподавателей, таких как: публикационная активность, грантовая деятельность, применение инновационных методов в образовательной деятельности, участие в конференциях, прохождение офлайн/онлайн-курсов и т. д.

Иными словами, анкета предоставила измеримые показатели, которые объективно отражают профессиональную деятельность. Результаты анкетирования были обработаны и представлены на диаграмме (рис. 2).

Анализ диаграммы показал, что в Э1 результаты выше по сравнению с Э2. Это подтверждает гипотезу о том, что управляемое инфор-мальное образование более эффективно, потому как: является целенаправленным, включает кураторское сопровождение, происходит по индивидуально выстроенной траектории, результаты анализируются преподавателями на каждом этапе.

Обсуждение

Проведенное исследование показало, что включение информального образования в систему развития академической мобильности преподавателей университетов значительно повышает результативность этого процесса. Прежде всего, это позволяет значительно удалиться от традиционной схемы, более соответствующей образованию студентов (субъ-ект-субъектное и субъект-объектное взаимодействие между преподавателями и обучающимися).

В разработанной нами системе и подсистемах реализуются партнерские взаимоотношения, связывающие три группы субъектов, выполняющих роли обучающихся преподавателей, преподавателей (курсов, программ), тьюторов, кураторов. Включение информального образования позволяет значительно расширить арсенал средств, выйдя за рамки образовательных ресурсов университета.

Среди внутриуниверситетских средств ин-формального образования преобладают ресурсы трех аспектов профессиональной деятельности преподавателей университета (образовательной, научной, предпринимательской). Также использованы управленческие и социальнокультурные ресурсы.

начальный срез промежуточный срез итоговый срез

Рис. 2. Сравнительная диаграмма результатов трех срезов развития академической мобильности преподавателя в Э1 и Э2

2,25

2,15

Внешние ресурсы - это многообразие источников информации, многочисленные научные, образовательные, экономические мероприятия, позволяющие проявить и развить академическую мобильность преподавателей в разных видах профессиональной деятельности в процессе самореализации, социальнокультурные события, способствующие укреплению академической мобильности за счет освоения универсальных компетенций.

Сила информального образования состоит в том, что для преподавателей вуза оно обеспечивает непрерывность развития академической мобильности, в течение всей жизни, а не только в дискретные периоды обучения.

Внимание к информальной составляющей образования как со стороны преподавателей университета, так и со стороны субъектов, сопровождающих их образование, позволило упорядочить процесс информального образования, снизить уровень его неопределенности и сделать его применение более целенаправленным.

Заключение. Академическая мобильность преподавателей (включающая следующие составляющие: креативность, коммуникативность, адаптивность, стремление к самореализации) является неотъемлемым качеством преподавателя современного университета, который находится в переходном состоянии к новой модели университета 3.0. Данная модель помимо привычных направлений профессиональной деятельности преподавателей университета: образовательного и научного, включает новое направление - предпринимательское. Важную роль в развитии преподавателя во всех трех направлениях играет информальное образование, которое является составной частью непрерывного образования наряду с формальным и неформальным образованием преподавателей. Обзор литературы показал недостаточную разработанность вопроса использования системы информального образования в развитии академической мобильности преподавателей университета.

В связи с поставленной задачей были подобраны методические основания для разработки подсистемы информального образования для развития академической мобильности преподавателей университета: системный (для выявления компонентов, связей между ними, их функций и развития), аксиологический (на основании которого учитываются корпоративные ценности университета в развитии преподавателей), средовой (с опорой на который в подсистеме используются возможности внешней и внутренней среды университета), партисипа-тивный (на основании которого выстраиваются субъект-субъектные отношения между кураторами, тьюторами и преподавателями).

Реализация подсистемы проходила в несколько этапов: подготовительный, образовательно-профессиональный, мобильно-продуктивный, перспективно-преобразовательный, каждый из которых включает четыре компонента: ориентационно-целевой, содержательно-организационный, процессуально-сопро-вождающий, диагностико-аналитический. Специфика подсистемы определяется высоким уровнем энтропии, малой управляемостью и не включенностью в формальную систему образования.

Полученные результаты исследования и их верификация подтвердили предположение о значимости информальной составляющей в непрерывном образовании преподавателей университетов в новых реалиях перехода к университетам 3.0 типа. Разработанная подсистема информального образования в целях развития академической мобильности преподавателей университетов показала свою эффективность за счет:

‒ расширения возможностей непрерывного образования, дополнения традиционных возможностей образованием в реальных жизненных ситуациях;

‒ обогащения опыта проявления и развития академической мобильности;

‒ снижения энтропии информальной составляющей непрерывного образования.

Выявленные возможности информального образования для развития актуальной для современной высшей школы академической мобильности преподавателей могут быть использованы для дальнейшего исследования данного или смежных научных вопросов, а также в практике развития квалификации университетских преподавателей.

Список литературы Развитие академической мобильности преподавателей университетов в информальном образовании

- Игошев, Б. М. Системно-интегративная организация подготовки профессионально-мобильных кадров в педагогическом университете / Б. М. Игошев. - Текст: непосредственный // Вестник социально-гуманитарного образования и науки. - 2014. - № 1. - С. 25-40.

- Трегубова, Т. М. Академическая мобильность преподавателей и студентов / Т. М. Трегубова. - Текст: непосредственный // Казанский педагогический журнал. - 2006. - № 2. -С.28-30.

- Чистохвалов, В. Н. Состояние, тенденции и проблемы академической мобильности в Европейском пространстве высшего образования / В. Н. Чистохвалов, В. М. Филлипов. - Москва: РУДН, 2008. - 162 с. - Текст: непосредственный.

- Национальный проект «Образование». -URL: https://edu.gov.ru/national-project (дата обращения: 12.05.2023). - Текст: электронный.

- Национальный проект «Цифровая экономика». - URL: https://futurerussia.gov.ru/ cifrovaya-ekonomika (дата обращения: 12.05.2023). - Текст: электронный.

- Постановление Правительства РФ «О реализации Национальной технологической инициативы» от 18.04.2016 № 317. - URL: https://base.garant.ru/71380666 (дата обращения: 12.05.2023). - Текст: электронный.

- Программа «Приоритет - 2030». - URL: https://priority2030.ru/analytics (дата обращения: 12.05.2023). - Текст: электронный.

- Байденко, В. И. Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и болонские измерения / В. И. Байденко - Москва, 2010. - 352 с. - Текст: непосредственный.

- Садовничий, В. А. Университеты, общество и будущее человечества / В. А. Садовничий. - Текст: непосредственный // Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. - 2019. - № 2. - С. 3-20.

- Современный толковый словарь русского языка / [гл. ред. С. А. Кузнецов]. - Москва: Рипол-Норинт ; Санкт-Петербург: Рипол-Норинт, 2008. - 959 с. - Текст: непосредственный.

- Немов, Р. С. Психологический словарь / Р. С. Немов. - Москва: ВЛАДОС, 2007. -559 с. - Текст: непосредственный.

- Стабровская, А. В. Виртуальная академическая мобильность и формы ее реализации в контексте цифровизации высшего образования / А. В. Стабровская. - Текст: непосредственный // Наука и школа. - 2021. - № 2. -С. 79-85.

- Костина, Е. А. Становление академической мобильности в процессе реформ российского образования / Е. А. Костина. - Текст: непосредственный // Гуманизация образования. - 2014. - № 3. - С. 22-28.

- Безденежных, Л. В. Педагогические условия формирования академической мобильности студентов педагогического вуза / Л. В. Безденежных. - Текст: непосредственный // Russian Journal of Education and Psychology. - 2021. - № 4. - С. 35-51.

- Оденбах, И. А. Формирование академической мобильности студента университета / И. А. Оденбах. - Текст: непосредственный // Психология и психотехника. - 2011. - № 4. -С.108-113.

- Шеремет, А. Н. Академическая мобильность в педагогическом образовании / А. Н. Шеремет. - Текст: непосредственный // Современные проблемы науки и образования. -2009.- № 2. - С. 97-98.

- Горюнова, Л. В. Составляющие профессиональной мобильности современного специалиста / Л. В. Горюнова. - Текст: непосредственный // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. - 2007. - № 1. - С. 63-68.

- Зеер, Э. Ф. Инновации как фактор опережающего профессионального образования / Э. Ф. Зеер, С. А. Морозова. - Текст: непосредственный // Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому образованию / Рос. гос. проф.-пед. университет. - Екатеринбург, 2009. -Вып. 1 (43). - С. 107-113.

- Амирова, Л. А. Проблема профессиональной мобильности педагога и перспективные ориентиры ее развития / Л. А. Амирова. -Текст: непосредственный // Образование и наука. - 2009. - № 8. - С. 86-96.

- Меморандум непрерывного образования Европейского Союза. - URL: http://www. znanie.org/docs/memorandum.html (дата обращения: 12.05.2023). - Текст: электронный.

- Павлова, О. В. Включение информально-го образования в жизненные стратегии взрослых / О. В. Павлова // ЧиО. - 2011. - № 4. -URL: http:// cyberleninka.ru/article/n/vklyuchenie informalnogo-obrazovaniya-v-zhiznennyestrategii-vzroslyh (дата обращения: 12.05.2023). - Текст: электронный.

- Котлярова, И. О., Прохазка, М. Инфор-мальное образование в системе непрерывного образования научно-педагогических работников / И. О. Котлярова, М. Прохазка. - Текст: непосредственный // Вестник ЮжноУральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. -2016. - Т. 8, № 4. - С. 16-22.

- Серяпина, Ю. С. Использование системного подхода при проектировании системы развития академической мобильности преподавателей университета / Ю. С. Серяпина. -Текст: непосредственный // Проблемы современного педагогического образования. - Ялта: РИО ГПА, 2023. - № 79 (1). - С. 217-221.

- Мкртычян, Г. А. Становление предпринимательского университета: столкновение ценностей и сопротивление изменениям / Г. А. Мкрты-чян, О. М. Исаева. - Текст: непосредственный // Университетское управление: практика и анализ. - 2017. - Т. 21, № 2. - С. 76-85.

- Котлярова, И. О. Развитие квалификации педагога в инновационной деятельности / И. О. Котлярова. - Текст: непосредственный // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. - 2007. - № 6 (78). - С. 25-36.

- Гафурова, Н. В. Теоретическое обоснование кураторской деятельности как системообразующей в воспитательной системе вуза / Н. В. Гафурова, Т. П. Бугаева. - Текст: непосредственный // Сибирский педагогический журнал. - 2009. - № 4. - С. 149-157.

- Ковалева, Т. М. Профессия «тьютор» / Т. М. Ковалева, Е. И. Кобыща, С. Ю. Попова и др. - Москва; Тверь: «СФК-Офис», 2012. -246 с. - Текст: непосредственный.