Развитие человеческого потенциала в условиях городской среды: анализ муниципальных стратегий

Автор: Панкратов Николай Владимирович

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

Категория «человеческий потенциал» приобретает все большее значение при проектировании социально-экономического развития крупных городов. Одной из целей данной работы являлась выработка основных принципов городского планирования, с точки зрения концепции человеческого потенциала. Применение этих принципов при разработке муниципальных программ социальноэкономического развития позволит не только повысить их эффективность, но и сориентировать их на решение реальных проблем, препятствующих развитию человеческого потенциала в условиях современного российского города.

Человеческий потенциал, городское планирование, развитие городской среды, стратегическое планирование муниципального развития, муниципальные программы планирования, форсайттехнологии, социальная инфраструктура, муниципальные власти

Короткий адрес: https://sciup.org/14935833

IDR: 14935833 | УДК: 352

Текст научной статьи Развитие человеческого потенциала в условиях городской среды: анализ муниципальных стратегий

В практике многих стран уровень развития человеческого потенциала, а также показатели, рассчитываемые на основе данной концепции, являются общепринятой практикой при оценке перспектив социально-экономического развития современных городов [1; 2; 3]. В России практика стратегического планирования муниципального развития постепенно становится неотъемлемой частью работы городских властей, так, например, из 18 российских городов с населением близким к отметке в 1 млн чел., на конец 2013 г. в 14 реализовывались программы социально-экономического развития. В большинстве из них, используется термин «человеческий потенциал» однако при внимательном рассмотрении, становиться ясно, что включение этой категории в терминологический аппарат муниципальных программ развития в большинстве случаев, является скорее данью моде, чем желанием повысить социально-экономическую эффективность данных программ. В рамках данной статьи, мы представим часть результатов масштабного аналитического исследования, проведенного в рамках исследовательского проекта «Междисциплинарное исследование барьеров и ограничений, препятствующих развитию человеческого потенциала в Пермском крае», реализованного коллективом пермских социологов. Ниже мы представим результаты исследования, касающиеся анализа существующей в России практики стратегирования социально-экономического развития городской среды.

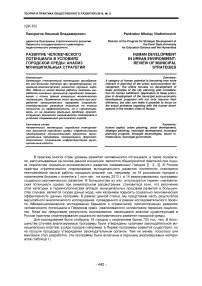

Для исследования были отобраны 18 городов с населением более 700 тыс. чел. В большинстве случаев анализируемые программы были утверждены органами законодательной муниципальных властей; в ряде городов (например, в Перми) программы развития существуют, но не прошли процедуру утверждения законодательным органом. Тем не менее, поскольку они миновали этап разработки, эти программы были включены в перечень анализируемых материалов (таблица 1).

Таблица 1 – Муниципальные программы развития городской среды, реализуемые в РФ (на сентябрь 2013 г.)

|

Город |

Численность населения (тыс. чел.) |

Наименование муниципальной программы развития |

|

Москва |

11980 |

Стратегия социально-экономического развития Москвы на период до 2025 г. |

|

Санкт-Петербург |

5028 |

В разработке |

|

Новосибирск |

1524 |

Стратегический план устойчивого развития города Новосибирска |

|

Екатеринбург |

1429 |

Стратегический план развития Екатеринбурга до 2015 г. |

|

Нижний Новгород |

1269 |

Стратегия социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на период до 2030 г. |

|

Казань |

1176 |

Программа социально-экономического развития муниципального образования г. Казани на 2011–2015 гг. |

|

Самара |

1172 |

Отсутствует |

|

Омск |

1161 |

Концепция социально-экономического развития города Омска |

|

Челябинск |

1156 |

Стратегия развития города Челябинска до 2020 г. |

|

Ростов-на-Дону |

1104 |

Программа социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2013–2016 гг. |

|

Уфа |

1087 |

Комплексная программа социально-экономического развития городского округа город Уфа республики Башкортостан на 2011–2015 гг. |

|

Волгоград |

1019 |

Стратегический план устойчивого развития Волгограда до 2025 г. |

|

Красноярск |

1017 |

Программа социально-экономического развития Красноярска до 2020 г. |

|

Пермь |

1014 |

Стратегии социально-экономического развития Перми до 2030 г. |

|

Воронеж |

1004 |

Стратегический план социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 г. |

|

Саратов |

840 |

Отсутствует |

|

Краснодар |

871 |

Отсутствует |

|

Тольятти |

719 |

Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010–2020 гг. |

Как видно из представленной таблицы, на данный момент из 18 городов, попавших в выборку, программы муниципального развития действуют в 14 (77 %). В Санкт-Петербурге разработка такой программы только начинается, еще в 3-х городах (Саратов, Краснодар, Самара) отсутствует какой-либо опыт стратегирования при помощи комплексных планов и программ.

Анализ программ проводился в соответствии с несколькими критериями:

– длительность реализации;

– использование категории «человеческий потенциал»;

– корректность использования категории «человеческий потенциал»;

– контекст использования категории «человеческий потенциал»;

– наличие в информационной базе программ результатов специализированных исследования человеческого потенциала.

Наименьший горизонт планирования среди действующих муниципальных программ развития – 3 года, максимальный срок реализации – 20 лет. Большинство программ планируются сроком на 10 лет (+/– 1 год), средняя продолжительность программы 11,5 лет (рисунок 1).

Пик разработки и утверждения программ приходится на 2009–2011 гг., в этот период было разработано больше полвины всех действующих программ. На наш взгляд, среди факторов, определяющих подобную концентрацию, можно выделить, во-первых, любовь отечественных государственных служащих к круглым датам, во-вторых, вхождение в силу определенной моды на прогнозирование и форсайт-технологии. Так, например именно на это время пришлось активное обсуждение магистрального для страны документа - концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. (Стратегия - 2020).

В большинстве действующих программ (в 8 из 14) муниципального развития упоминается термин «человеческий потенциал», причем актуальность этой концепции продолжает расти, так, например, в 2 из 3 программ разработанных в 2013 г. этот термин используется, пик использования также приходится на 2010 г.(4 из 4). Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что использование концепции человеческого потенциала востребовано в процессе моделирования параметров развития современной городской среды, однако существующие примеры его использования зачастую не реализуют эвристический и аналитический потенциал этой концепции. В данном обзоре мы представим основные ограничения в использовании концепции человеческого потенциала.

В большинстве действующих программ развития категория «человеческий потенциал» используется в качестве синонима социальной сферы и понимается, прежде всего, как совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление [4]. К сфере развития человеческого потенциала относят учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты и т.д. Так, например, в программе развития г. Тольятти в качестве приоритетных направлений развития человеческого потенциала указаны: «развитие дошкольного образования, активизация строительства и реконструкции объектов социальной сферы, повышение качества медицинских и образовательных услуг» [5]. Такая трактовка приводит к смещению приоритетов в стратегиях развития городской среды с решения проблем доступности возможностей в сфере здоровья, образования к развитию инфраструктуры как таковой.

Еще одним ограничением в использовании концепции человеческого потенциала является ярко выраженная поверхностность, безадресность при определении проблем, задач и мер, связанных с развитием человеческого потенциала. Будучи не адресованными на решение проблем конкретных групп, они повисают в воздухе. Так, например, в стратегии развития города Челябинска в качестве одной из основных мер по созданию условий, благоприятных для развития человеческого потенциала, указываются: «повышение уровня жизни всех слоев населения, снижение дифференциации их доходов; обеспечение всеобщей доступности основных социальных услуг (прежде всего качественного медицинского обслуживания и образования)» [6]. В данном случае совершенно непонятно, на кого конкретно направлена эта мера, какие результаты могут быть достигнуты при реализации данной меры, в то время как данная деятельность является сферой полномочий муниципалитета, его повседневной деятельностью. Подобная безадресность нивелирует возможные позитивные эффекты применения концепции человеческого потенциала при разработке мер по улучшению городской среды. В то же время существуют более удачные примеры проработки мер, направленных на решение проблем, связанных с развитием человеческого потенциала. Например, в воронежской программе развития указана «оптимизация сети организаций торговли и услуг, реконструкция рынков, позволяющая обеспечить санитарную безопасность и защищенность» в данном случае указание конкретных задач позволяет определить конкретные объекты приложения усилия, а также зафиксировать целевые аудитории (пенсионеры, социально незащищенные слои населения) и достижения с точки зрения расширения спектра доступных возможностей (сохранение здоровья при приобретении продуктов на рынках) [7].

Еще одним примером некорректного использования категории «человеческий потенциал» является программа стратегического развития Омска. В ее рамках человеческий потенциал рассматривается в качестве эквивалента понятий, связанных с воспроизводством численности населения, например «оценка текущей демографической ситуации и исторически сложившихся тенденций является фундаментом для сценариев развития города Омска в том, что касается прогноза численности населения и человеческого потенциала» [8].

Также часто встречается замещение или синонимизация категорией «человеческий потенциал» терминов, связанных с человеческим капиталом. Так, например, в Пермской программе: «Поскольку в новой экономике работники становятся физически менее «привязанными» к рабочим местам, бизнес может привлекать интеллектуальный капитал независимо от того, где находятся его носители, либо сам приходит в места концентрации качественного человеческого потенциала» [9] или «стратегия направлена на всемерное и всестороннее развитие человеческого потенциала города. Человеческий капитал должен стать основой развития города в будущем» [10]. Данное использование явно апеллирует к классическому определению человеческого потенциала, который понимается как «интенсивный производительный фактор экономического развития» [11].

Вообще, тенденция смещения, размывания смыслового поля понятия «человеческий потенциал» проявляется во многих программах, еще одним примером такого применения категории человеческий потенциал может стать программа развития города Красноярска, в которой раздел, традиционно касающийся вопросов развития социальной сферы (образование, здравоохранение, безопасность) назван «Развитие социального потенциала». Подобное замещение присутствует и в программе развития Омска, где используется термин «жизненный потенциал населения», хотя в нем явно содержатся основные характеристики человеческих возможностей, например: «состояние здоровья, уровень жизни, отражающий благосостояние населения, образ жизни, определяемый уровнем образования и культуры, характером специализации города и, соответственно, занятости, степенью безопасности жителей, представляют собой в совокупности некую общую характеристику качества жизни в городе и жизненный потенциал населения» [12].

Еще одним примером некорректного использования данного термина, на наш взгляд, являются попытки выделить некое качество «человеческого потенциала». Так, например, в программе развития Казани содержатся мероприятия по повышению качества человеческого потенциала, среди которых указан традиционный набор мер «улучшение демографической ситуации; развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения; обеспечение правопорядка» [13]. Создается впечатление, что в рамках цитируемой программы понятие «качественный потенциал населения» и понятие «качество человеческого потенциала населения» синонимичны. Мы солидарны с позицией петербургского ученого О.И. Иванова, который утверждает, что подобная подмена противоречит смысловому содержанию категории «человеческий потенциал» [14]: «категории «качество населения» и «человеческий потенциал населения», несмотря на определенную близость их содержания, следует различать. В понятии «человеческий потенциал населения» фиксируется только часть особо значимых социальных свойств населения. Это значит, что понятие «качество населения» имеет более общее содержание, нежели понятие “человеческий потенциал населения”».

Результаты исследования показывают, что качество муниципальных программ стратегического развития напрямую связано с корректностью понимания и использования разработчиками категории «человеческий потенциал».

Корректное использование категории «человеческий потенциал» было зафиксировано нами только в трех программах:

-

– «Стратегия социально-экономического развития Москвы на период до 2025 года»;

-

– «Стратегия социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на период до 2030 года»;

-

– «Стратегический план социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года».

Как показал анализ программ городского развития, такие важные атрибуты программ, как указание конкретных целевых групп, реалистичные мероприятиях и меры, валидные показатели и индикаторы городского развития, присутствуют только в тех программах, где человеческий потенциал понимается, прежде всего, как характеристика условий городской среды, отражающая доступные его жителям возможности. Таким образом, только по корректности использования термина «человечески потенциал» можно делать выводы о качестве всего содержания программ развития городской среды.

Резюмируя вышесказанное, мы хотели бы предложить ряд принципов, ориентация на которые в процессе разработки программ городского развития позволит моделировать благоприятные для развития человеческого потенциала условия. Формирование конкретной программы городского развития начинается с формулирования ее предметной и тематической направленности и выделения тех субъектов, активность которых позволит решить задачи, возникающие в рамках программы. Программа городского развития представляет собой упорядоченный комплекс, в котором «базовые предпосылки (ценности, принципы, цели, подходы, средства и т.д.) собираются в представление о наборе действий, которые отвечают этим предпосылкам, позволяют рассчитывать на улучшение тех или иных характеристик городской жизни» [1 5]. Включение в программы муниципального развития в качестве базовых предпосылок принципов, сформулированных в этой работе, позволит ориентировать программы на создание благоприятных для развития человеческого потенциала условий.

Валидность – соответствие используемой терминологии реальному содержанию терминов, раскрывающих сущность процессов развития человеческого потенциала. Как уже говорилось выше, корректное использование специализированной терминологии и глубокая проработка теоретико-методологических основ концепции развития человеческого потенциала является залогом для формирования эффективных программных документов.

Возможностный аудит – обязательным условием формирования программы развития городской среды, благоприятной для развития человеческого потенциала, является проведение анализа выбранных приоритетов развития с точки зрения их влияния на спектр возможностей, доступных для тех или иных групп городского населения.

Приоритетность – формирование стратегий развития городской среды должно опираться на индивидуальные приоритеты развития человеческого потенциал. Так, например, если среди горожан наиболее востребованными являются возможности, связанные с получением достойного образования, повышением дохода, сохранением здоровья, то проектирование программных мер должно ориентироваться на создание возможностей именно в этих сферах.

Мониторинг – формирование системы мониторинга процессов, связанных с развитием человеческого потенциала, позволяет опираться в построении стратегий городского развития на реальное положение дел. Так становится возможным постоянное наблюдение за динамикой развития человеческого потенциала в различных сферах. Основной для такой системы может послужить разработанный нами инструментарий.

Эмерджентность – при проектировании необходимо учитывать взаимосвязь функциональных сфер развития человеческого потенциала, результатом которой является эффект расширения доступных возможностей в одних сферах при достижении каких либо результатов в других. Так, например, реализация потенциала в сфере образования расширяет спектр доступных возможностей в таких сферах, как досуг, здоровье, безопасность и т.д.

Сбалансированность – с точки зрения концепции развития человеческого потенциала, доступность базовых возможностей обеспечивается для каждого индивида, вне зависимости от того, планирует он ими воспользоваться или нет. Поэтому планирование социальной инфраструктуры с этой точки зрения должно ориентироваться на общие потребности, не допуская диспропорций в различных точках городского пространства. Кроме того, рост интенсивности агломерационных процессов требует включения в муниципальные планы развития мер по созданию благоприятной для развития ЧП среды не только в основной части городского пространства, но и во всех территориях, входящих в агломерацию.

Открытость – формирование программ стратегического развития, ориентированных на развитие человеческого потенциала, должно обязательно основываться на включении в этот процесс как можно большего числа горожан, городских сообществ, специалистов и экспертных групп, стейкхолдеров, лидеров общественного мнения и других участников городской жизни. Данный принцип является обязательным для формирования всех докладов о развитии человеческого потенциала, его реализация, с одной стороны, позволяет активизировать городское сообщество на решение общих проблем, с другой – расширить спектр проблем, требующих решений, в рамках программ муниципального развития.

Адресность – результаты исследования подчеркивают важность таргетирования разрабатываемых комплексов мероприятий на потребности конкретных групп. Так, например, примером адресации мер муниципальной политики в сфере развития человеческого потенциала в современном городе может стать поддержка молодых матерей с целью расширения их возможностей в сфере образования и занятости.

На наш взгляд, использование на каждом из этапов разработки программ муниципального развития предлагаемых нами принципов позволит значительно повысить эффективность и качество муниципальных программ развития. Проведение аудита программ с точки зрения концепции развития человеческого потенциала позволит, во-первых, просчитать возможные риски и последствия, а во-вторых – раскрыть новые инструменты и ресурсы развития городской среды.

Ссылки:

-

1. The Measure of America, 2010–2011: Mapping Risks and Resilience // Social Science Research Council. 2010.

-

2. IFDM Edição 2012. Ano Base 2010. Sistema Firjan. IFDM. Índice Firjan De Desenvolvimento Municipal. Ano. 5. 2012.

-

3. Stephen J. Real Estate. Economics. A Human Development Index for US. Cities: Methodological Issues and Preliminary

Findings. 1997. V. 25, 1. P. 13-41.

-

4. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М., 2003. 895 с.

-

5. Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010–2020 гг.

-

6. Стратегия развития города Челябинска до 2020 года // Вечерний Челябинск. 2008. 16 сентября. С. 41.

-

7. Стратегический план социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020

-

8. Концепция социально-экономического развития города Омска до 2025 года. Утверждена в составе Генерального плана города Омска Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 г. № 43. С. 8.

-

9. Стратегии социально-экономического развития Перми до 2030 года. С. 5.

-

10. Там же. С .17.

-

11. Человеческий капитал // Википедия. Свободная энциклопедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5% D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0% BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB (дата обращения: 01.12.2013).

-

12. Стратегический план устойчивого развития города Новосибирска // Приложение к решению городского Совета от 28.03.2005 г. № 575. С. 19.

-

13. Программа социально-экономического развития муниципального образования г. Казани на 2011–2015 гг. Утверждена решением Казанской городской Думы от 24.11.2011 г. № 2–8. С. 104.

-

14. Иванов О.И. На пути к теории человеческого потенциала // Вестник СПбГУ. 2010. № 3. С. 329–336.

-

15. Программа развития муниципальных образований / под ред. Е.В. Епишина, В.Я. Любовного, П.А. Ореховского. М., 1999.

Тольятти, 2010. С. 33.

года. Воронеж, 2010. 53 с.