Развитие форм и технологий изготовления ручных рубил в позднем ашеле на территории Юго-Восточного Дагестана

Автор: Харевич А.В., Рыбалко А.Г., Колобова К.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается развитие форм рубил в позднеашельских индустриях Юго-Восточного Дагестана. Сводная коллекция каменных изделий состоит из орудий, полученных в результате раскопок последних десяти лет. Группа памятников, из которых происходит рассматриваемый материал, компактно расположена на границе равнины и предгорий на территории Дарвагчайского геоархеологического района (среднее течение р. Дарвагчай). На основании технико-типологических характеристик орудий, абсолютной и относительной хронологии определены два культурно-хронологических комплекса, которые соответствуют определенным подразделениям местной стратиграфической схемы плейстоцена. Возраст раннего комплекса II определяется в пределах МИС 11-10 (380-330 тыс. л.н.). Поздний культурно-хронологический комплекс I датируются МИС 7 (250-220 тыс. л.н.). Помимо традиционных методов, для изучения морфологии ручных рубил был применен геометрико-морфометрический метод, а для реконструкции технологии оформления использован анализ последовательности сколов. Проведенный всесторонний анализ ручных рубил из двух позднеашельских комплексов Дарвагчайского р-на позволил зафиксировать несомненную преемственность в технологии их изготовления. Представленные индустрии, несомненно, имеют ряд общих черт. Прежде всего, это незначительное количество ручных рубил, а также обилие и разнообразие орудийных форм на отщепах. Состав каменного инвентаря стоянок отражал особенности хозяйственной деятельности, которая была обусловлена географическим положением и характером природных ресурсов данной территории. Помимо этого, они сходны по подавляющему количественному превосходству неклассических форм бифасов с частичной двусторонней обработкой. Все морфологические и технологические тенденции, которые проявляются в позднем комплексе, берут свое начало в комплексе II. Ручные рубила из позднеашельских индустрий Дарвагчайского р-на демонстрируют высокий уровень морфологической однородности. При этом орудия комплекса I демонстрируют более унифицированную форму, вместе с этим они подвергались более интенсивной и тщательной обработке по сравнению с орудиями из раннего комплекса.

Дагестан, ашель, каменные изделия, ручные рубила, сколы, ретушь, двухсторонняя обработка

Короткий адрес: https://sciup.org/145146347

IDR: 145146347 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0345-0350

Текст научной статьи Развитие форм и технологий изготовления ручных рубил в позднем ашеле на территории Юго-Восточного Дагестана

Около 1,7 млн л.н. в Африке появились каменные индустрии, в которых произошли значительные изменения в технологии обработки камня и формы орудий. Принципиальным их отличием от более древних олдованских индустрий является массовое появление группы специализированных макроорудий – ручных рубил, кливеров, пиков и др., а также более разнообразного набора мелких орудий (скребла, скребки, острия и т.п.). Данные индустрии, по месту их первого обнаружения в Сент-Ашеле (предместье города Амьена во Франции) были названных ашельскими.

Главным индикатором этих индустрий на протяжении всего существования являются ручные рубила или бифасы – крупные удлиненные орудия, изготовленные из отдельностей породы или сколов-заготовок путем полной или частичной двусторонней оббивки заготовки таким образом, что ее края на большей части периметра превращаются в лезвия, а дистальный конец в той или иной мере заостряется. Общая форма рубил в плане варьирует от овальной до подтреугольной, а поперечное сечение является, как правило, линзовидным. Термины ручное рубило (handaxe) или бифас (biface) часто рассматриваются как синонимы, в то же время очевидно, что каждый из них несет разную смысловую нагрузку, направленную на функциональное назначение или на технические признаки, связанные с характером обработки, тем не менее и тот и другой широко используются в археологической литературе. Термин бифас получил большое распространение благодаря широко известной методике классификации этих изделий одного из авторитетных представителей французской палеолитической школы Ф. Борда [Bordes, 1961]. Хотя этот термин, несомненно, охватывает намного более широкий круг изделий и помимо рубил, включает большое количество разнообразных двусторонне обработанных орудий. С другой стороны, крупные орудия с конвергентными рабочими краями и заостренным концом, иногда производились с минимальной и даже не всегда двусторонней обработкой (многообразные частичные рубила, унифасы). Именно такие изделия преобладают в ашельских индустриях Кавказа [Любин, Беляева, 2004] и в исследуемых комплексах Дагестана, в частности [Рыбалко, 2020].

В настоящее время на территории Дагестана известно ок. 10 ашельских местонахождений, однако четко стратифицированные комплексы с научно достоверными и многочисленными коллекциями артефактов единичны. В данной статье рассматривается развитие основных типов рубил в поздне-ашельских индустриях Дарвагчайского геоархео-логического района. Здесь компактно расположена небольшая группа памятников, коллекции которых включают подобные типы орудий. Она состоит из двух стратифицированных многослойных стоянок, материалы которых положены в основу данных исследований: Дарвагчай-Залив-1 (комплекс IV, слои 2 и 3) и Дарвагчай-Залив-4 (слои 3 и 5), а также двух местонахождений с поверхностным залеганием артефактов Дарвагчай-Залив-2 и Дарвагчай-Карьер. Точные хронологические рамки культуросодержащих горизонтов установлены по результатам анализа малакофауны, палеомагнитных исследований и серии OSL-дат [Рыбалко, Кандыба, 2019]. На основании технико-типологических характеристик археологических коллекций, абсолютной и относительной хронологии выделены два культурно-хронологических комплекса.

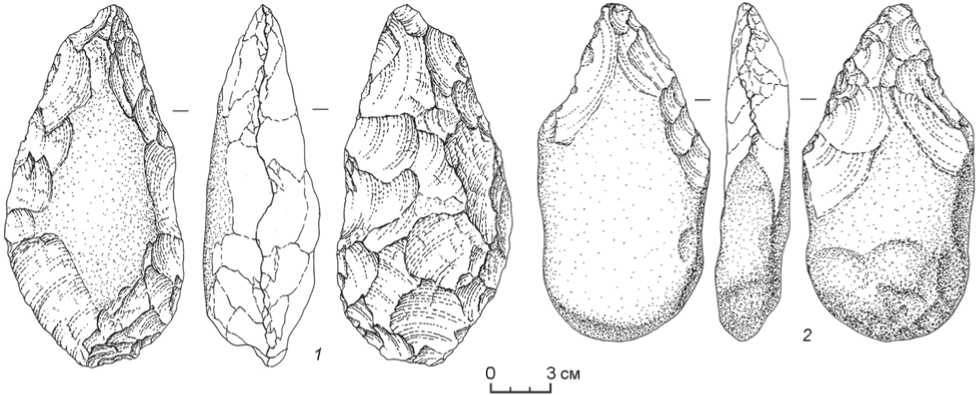

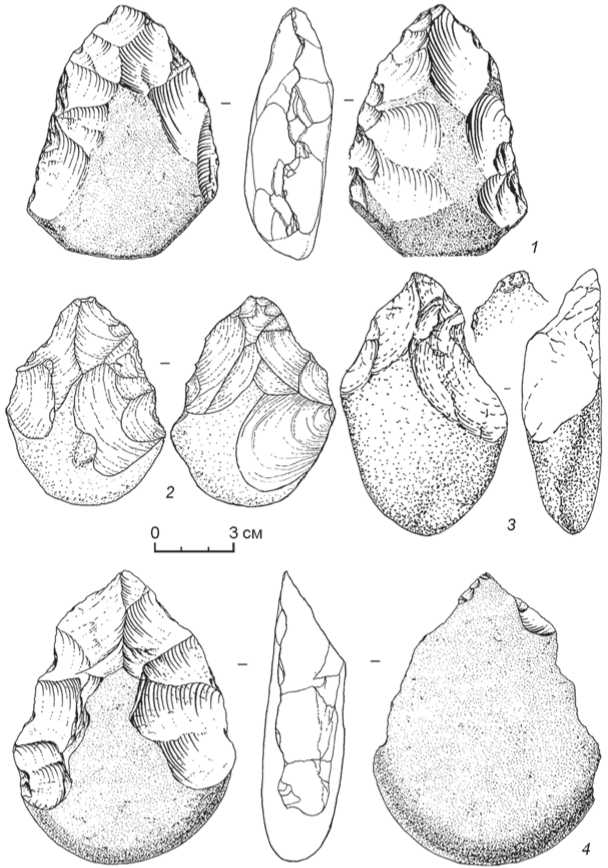

Наиболее ранние свидетельства появления ручных рубил на рассматриваемой территории (комплекс II 380–330 тыс. л. н. (МИС 11–10)) обнаружены на памятниках Дарвагчай-Залив-1 (комплекс IV, слой 3), Дарвагчай-Залив-4 (слой 5) и Дар-вагчай-Залив-2. Все названные пункты имеют в той или иной степени схожий геохронологический контекст, артефакты залегали в горизонтах, представленных галечниками и пе сками, имеющими прибрежно-морской генезис [Рыбалко, 2014]. В этом комплексе выделяются четыре небольшие группы, всего 12 экз.: частичные рубила подтреугольной формы (4), рубило с поперечным лезвием (1), частичные минирубила (рубильца) (5) и рубила односторонние (унифасы) (2). В целом комплекс II выглядит довольно архаично. Все ручные рубила представлены исключительно частичными бифа-сами и унифасами. Морфологические черты рассматриваемых орудий позволяют разделить их на несколько групп. Рубила с хорошо выраженным конвергентным схождением лезвий в дистальной части (наиболее многочисленные) (рис. 1, 2 ; 2, 2 )

Рис. 1. Каменные артефакты стоянки Дарвагчай-Залив-1.

1, 2 - ручные рубила.

и рубила подпрямоугольных очертаний с прямым поперечным лезвием (единичные).

Рубила дополняются унифаса-ми, которые по форме очень близки, но отличаются по технике изготовления (рис. 2, 3, 4 ). Так как унифасы представлены единичными экземплярами и функционально образуют с ручными рубилами единую группу, представляется нецелесообразным выделять эти изделия в отдельный класс макроорудий. Тем не менее, данные изделия являются характерной отличительной чертой комплекса.

Культурно-хронологический комплекс I включает орудия, обна-руженные на местонахождениях в аналогичных стратиграфических условиях. Ведущую роль в осадконакоплении здесь играли элювиально-делювиальные и пролювиальные процессы [Рыбалко, 2014]. Хронологические рамки комплекса I, включающего стоянки Дарвагчай-Залив-1 (комплекс IV, слой 2), Дарвагчай-Залив-4 (слой 3) и местонахождение Дарвагчай-Карьер, определены в интервале 250-220 тыс. л.н. (МИС 7).

В этом комплексе четко вы -деляются три основные группы и несколько единичных изделий, всего 17: классические рубила (4), частичные рубила (3), частичные минирубила (рубильца) (6), рубила

Рис. 2. Каменные артефакты стоянки Дарвагчай-Залив-4.

1, 2 - частичные бифасы; 3, 4 - унифасы.

с обушком (2), рубила односторонние (унифасы) (2). Культурно-хронологический комплекс I выглядит более развитым и разнообразным как по технике оформления, так и форме орудий. Процесс совершенствования главных ашельских макроорудий (ручных рубил) особенно ярко проявился здесь с появлением «классических» ашельских би-фасов. Немногочисленная, но выразительная группа состоит из миндалевидных (рис. 1, 1 ), сердцевидных и удлиненно-копьевидных форм. Все эти орудия отличаются большими размерами, относятся к массивным бифасам, что объясняется, прежде всего, использованием галек. Базальные части представлены толстыми, закругленными основаниями. Они имеют двояковыпуклое поперечное сечение, хорошо выровненные прямые или слабоизвилистые продольные лезвия и приостренные или слабозакругленные дистальные концы. Поверхности рубил обработаны большим количеством достаточно крупных снятий, ретушная подправка более или менее волнистых лезвий, как правило, хорошо выражена. Это самые крупные и тщательно оформленные изделия в коллекции. В то же время основное количество рубил, как и в комплексе II, по-прежнему представлено частичными би-фасами (рис. 2, 1 ), унифасами и невыразительными мелкими рубильцами. Они имеют иные размеры, очертания и отделку. Некоторые общие черты этой небольшой серии обусловлены также, по всей видимости, особенностями местного сырья, которое представлено в основном разноразмерными, преимущественно массивными гальками подходящих очертаний из кремня и окремненного известняка, которые подвергались частичной бифасиальной оббивке средними и мелкими плоскими снятиями. Значительные участки галечной корки при этом сохранялись на пятках и сторонах орудий. Однако в целом все рассматриваемые рубила имеют позд-неашельский облик.

Чтобы судить о степени сходства или различия каменных индустрий, следует выявлять специфические для них типы орудий, морфологические и технологические особенности. Технология производства ручных рубил, являющихся главным маркером ашельских индустрий, была основана здесь на обработке подходящих по размеру и форме морских и речных галек, при этом более уплощенные образцы использовались для изготовления унифа-сов, а другие, более массивные – для изготовления бифасов. Все орудия без исключения изготовлены из местного кремня, кремнистого известняка и песчаника; данные породы являются непосредственной составляющей культуросодержащих горизонтов и хорошо представлены в многочисленных обнажениях в близи стоянок. Фактор сырья играл очень важную роль. При всей вариабельности его можно разделить на два основных типа, обладающих разными физическими свойствами (прочность, пластичность, трещиноватость). Все крупные, тщательно оформленные рубила изготовлены исключительно из окремненного известняка и песчаника. Из кремня (сырье мелкоразмерное, трещиноватое) выполнены невыразительные, небольших размеров, плохо оформленные орудия (рубильца). Таким образом, размеры, приемы и интенсивность обработки данных изделий демонстрируют прямую зависимость от типа сырья.

Данные комплексы, несомненно, имеют ряд общих черт. Прежде всего, это незначительное количество ручных рубил, а также обилие и разнообразие орудийных форм на отщепах. Состав каменного инвентаря стоянок, по всей видимости, отражал особенности хозяйственной деятельности, которая, в свою очередь, могла быть обусловлена географическим положением и характером природных ресурсов этой территории. Помимо этого, они сходны по подавляющему количественному превосходству неклассических форм бифасов с частичной двусторонней обработкой. Принципиальное значение для сравнения этих индустрий также имеет тот факт, что они принадлежат к одной технологической традиции. В большинстве случаев заготовками для рубил были массивные и плоские гальки; в обоих комплексах полностью отсутствуют рубила, изготовленные на крупных отщепах. Технология производства крупных отщепов была известна в исследуемых индустриях, но они не использовались как основа для рубил, а применялись как готовые орудия с минимальной подработкой или без таковой.

В рамках исследований ашельских орудий представленных комплексов, помимо традиционных методов, для изучения морфологии ручных рубил был применен геометрико-морфометрический метод, а для реконструкции технологии оформления использован анализ последовательности сколов.

Идея геометрико-морфометрического анализа заключается в изучении формы предмета посредством многомерного анализа координат меток, фиксируемых на заданном расстоянии на его поверхности. Анализ последовательности сколов основан на детальном изучении всех негативов, фиксируемых на поверхности каменного артефакта, с целью восстановления процесса его оформления. В результате анализа для каждого изделия составляется блок-схема, которая представляет собой реконструкцию последовательной цепочки отдельных этапов оформления орудия.

Геометрико-морфометрический анализ контура орудий показал высокий уровень морфологической однородности выборки. Орудия из Дарвагчайских комплексов демонстрируют единые морфологические тренды. Одной из задач применения метода было сопоставление морфологии унифасов и двустороннее обработанных изделий. Геометри-ко-морфометрический анализ показал, что морфология односторонних орудий полностью укладывается в вариабельность двусторонне обработанных рубил. То есть при изготовлении односторонних орудий мастера стремились к созданию такой же конвергентной формы, как и при оформлении двусторонних изделий. Данный факт позволяет нам рассматривать унифасы, частично обработанные рубила и классические двусторонние бифасы в рамках единой категории при изучении технологии изготовления ручных рубил в Дарвагчайских комплексах. Также с помощью геометрико-морфоме-трического анализа была проведена оценка морфологической вариабельности ручных рубил из двух культурно-хронологических комплексов. Результаты анализа позволяют зафиксировать разницу в морфологии рубил из комплексов I и II. В раннем комплексе форма ручных рубил более разнообразна по сравнению с поздним комплексом. Рубила из позднего комплекса демонстрируют более однородную морфологию, для них чаще характерна симметричная, как правило, подлистовидная форма. Также между ними фиксируется преемственность. Все основные морфологические тренды появляются в раннем комплексе.

Анализ последовательности сколов позволил выделить несколько основных тенденций в оформлении ручных рубил из культурно-хронологических комплексов I и II. На всех проанализированных изделиях фиксируется двояковыпуклый и плоско-выпуклый методы оформления. Использование того или иного способа оформления было обусловлено заготовкой. Заготовками для ручных рубил в Дарваг-чайских комплексах в основном служили гальки различной морфологии, среди которых есть хорошо выраженные плоско-выпуклые образцы. Первобытные мастера стремились придать орудиям схожую форму. Основное внимание уделялось формированию конвергентных лезвий, сходящихся в остром или закругленном конце. Ширина и толщина дистальных окончаний орудий, выполненных в рамках разных технологических цепочек, в целом совпадают. Рабочие края и острие оформлялись, преимущественно, крупными сколами в процессе декортикации и значительно реже подвергались дополнительной обработке мелкими сколами и крупной ретушью. Как показывает анализ последовательности сколов, оба лезвия и конвергентная форма орудий изначально были конечной целью, а не становились технической необходимостью в процессе изготовления. Сопоставление технологии изготовления ручных рубил в двух разных комплексах показывает, что более сложная схема оформления орудий со стадиями декортикации, оформления лезвия и подправки дистального окончания фиксируется только в позднем комплексе I, здесь наглядно продемонстрированно усложнение технологической последовательности оформления ручных рубил.

Таким образом, проведенный анализ ручных рубил из двух позднеашельских комплексов Дар-вагчайского р-на позволил зафиксировать несомненную преемственность в технологии их изготовления. Все морфологические и технологические тенденции, которые проявляются в позднем комплексе, берут свое начало в комплексе II. Ручные рубила из позднеашельских индустрий Дарвагчай-ского р-на демонстрируют высокий уровень морфологической однородности. При этом орудия комплекса I демонстрируют более унифицированную форму, вместе с этим они подвергались более интенсивной и тщательной обработке по сравнению с орудиями из раннего комплекса.

Ашельские индустрии Дарвагчайского р-на имеют ряд морфологических и типологических особенностей, для них характерна, прежде всего, немногочисленность и малая вариабельность би-фасиальных форм. Представленные археологические материалы демонстрируют постепенный переход от позднеашельской индустрии исключительно с частичными рубилами и унифасами к финаль-ноашельской, где появляются немногочисленные классические бифасы. Основная причина существующих различий представленных комплексов заключается в их хронологической позиции. На данных памятниках наглядно представлены разные хронологические этапы развития одной локальной традиции развития каменного производства. Для ашельских комплексов Дарвагчайского р-на характерно преобладание частичных рубил, «классические» рубила появляются здесь довольно поздно (МИС 7), но и в данных комплексах хорошо оформленных бифасов мало, преобладают т.н. частичные.

Статья написана при поддержке проекта НИР FWZG-2022-0009.

Список литературы Развитие форм и технологий изготовления ручных рубил в позднем ашеле на территории Юго-Восточного Дагестана

- Любин. В.П., Беляева Е.В. Стоянка Homo erectus в пещере Кударо I. - СПб.: Петербургское востоковедение, 2004. - 272 с.

- Рыбалко А.Г., Кандыба А.В. Исследования Ашельских комплексов стоянки Дарвагчай-залив-4 в 2019 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. 25. - С. 225-230.

- Рыбалко А.Г. Геохронологические исследования стоянки Дарвагчай-Залив-1 в Республике Дагестан // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. - Т. 20. - С. 73-76.

- Рыбалко А.Г. Основные типы макроорудий в ашельских комплексах Юго-Восточного Дагестана // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020 - Т. 26. - С. 199-205.

- Bordes F. Typologie du Paleolithique ancient et moyen. Bordeaux, 1961. - 103 p.