Развитие гибкости у обучающихся 4 классов на уроке физической культуры

Автор: Сметанина А.В., Волкова Е.В.

Журнал: Наука-2020 @nauka-2020

Рубрика: Научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта

Статья в выпуске: 3 (70), 2024 года.

Бесплатный доступ

В наше время важную роль в процессе всего физического совершенствования детского организма занимает развитие такого качества как гибкость. Для её развития самым подходящим временем является возраст 6-11 лет, поскольку у детей постарше уже происходит постепенное окостенение хряща, уменьшение упругости мышечно - связочного аппарата, что осложняет процесс развития гибкости. В статье используются теоретические и эмпирические методы исследования; отражены показатели динамики развития исследуемого качества у обучающихся 4 классов.

Гибкость, физические качества, средства и методы развития гибкости, младшие школьники

Короткий адрес: https://sciup.org/142242145

IDR: 142242145 | УДК: 796.819

Текст научной статьи Развитие гибкости у обучающихся 4 классов на уроке физической культуры

При обучении двигательным действиям и развитию физических способностей на уроках физической культуры в школе необходимо дифференцировать обучающихся по возрастному критерию, поскольку развитие и совершенствование отдельных физических качеств в определенном возрасте происходит неравномерно и имеют свою специфику.

Общепринято, что для полного и всестороннего физического развития ребёнка необходима хорошая мобильность суставов, что равным образом будет способствовать достижению высокой сопротивляемости растущего организма к негативным воздействиям окружающей среды, профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также более быстрому освоению основных двигательных навыков.

Абдуллина Л. К. (2023) отмечает: «Гибкость — это способность выполнять движения с большой амплитудой, морфофункциональные свойства костно-мышечной системы, от которых зависит уровень подвижности её связей по отношению друг к другу» [1, с. 26-29]. Она может регрессировать уже через год после рождения ребёнка, поскольку в процессе его развития и формирования костно-мышечной системы происходит постепенное окостенение хрящей, в результате чего они оказываются не столь податливы к морфофизиологическим преобразованиям.

Завершающий этап начальной школы происходит в четвёртом классе, куда входят обучающиеся 9-11 лет. Как раз в это время на занятиях по физической культуре необходимо подбирать наиболее эффективные упражнения на развитие и совершенствование гибкости, поскольку кости детей в этом возрасте, в отличие от взрослых, по большей части содержит в себе жидкость, белковоподобные соединения и небольшое количество неорганических веществ.

Значимую роль в становлении детского организма играет формирование опорно-двигательного аппарата. Их кости и мышцы ещё эластичны и подвижны, поэтому нуждаются в хорошей микроцеркуляции клеток крови и других веществ. Связочная система обучающихся сформирована ещё не прочно и обладает небольшой сопротивляемостью костным инфекциям. В местах сочленения связок пространства больше, чем у взрослых, за счёт чего они более гибкие, податливые и восприимчивые к растягиванию мышечных волокон [2, с. 124-130].

В младшем школьном возрасте мышцы (особенно спины) еще слабо развиты, поэтому детям трудно долгое время удерживать позвоночник в статичес- ком положении. Проблемы с осанкой возникают у каждого третьего обучающегося.

Проявление гибкости зависит от некоторых внутренних факторов. Подвижность суставов обусловлена их строением и формой. Кости выступают в качестве барьера движения. Их форма по большей части задаёт вектор и объём движений в суставе (сгибание, разгибание, отведение, приведение, супинация, пронация, вращение). Центрально-нервная регуляция тонуса мышц и работа мыщц-антагонистов так же влияет на амплитуду движений. Так, умение произвольно расслаблять задействованные мышцы и напрягать те, которые производят движение, будет влиять на результаты растягивания, значит гибкость регулируется и степенью совершенствования межмышечной координации [4, с. 101-111].

На амплитуду движений оказывают влияние и окружающая среда: в какой промежуток времени и при какой температуре воздуха выполняются упражнения, насколько хороша была разминка перед занятием и разогрето ли тело (подвижность в суставах увеличивается после 10 мин нахождения в теплой ванне при температуре воды +40 'С или после 10 мин пребывания в сауне) [6, с. 36-40].

Также гибкость будет лучше, когда обучающиеся замотивированы и ходят на уроки с хорошим настроем. Иначе, личностно-психологические обстоятельства могут ухудшить эффектность занятий по гимнастике. Некоторые исследования по генетике утверждают, что на подвижность позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов существенную роль оказывает генотип [3, с. 101-111].

Таким образом, становится очевидным, что младшие школьники имеют достаточно физиологических факторов для развития гибкости:

-

1) в составе костной структуры превалируют вода и органические элементы, что делает скелет более мягким, упругим и в то же время хрупким;

-

2) соединения костей скелета ещё достаточно подвижны;

-

3) на смену костным тканям плавно приходят хрящи;

-

4) опорно-двигательный аппарат ещё слабы и развит неравномерно;

-

5) позвоночник активно развивается и формируются естественные анатомические изгибы тела [5, с. 203-205].

Любое совершаемое человеком действие связано с подвижностью суставов. Исходя из самого понятия гибкости «как способности выполнять движения с большой амплитудой», выделяют две основные формы гибкости:

-

- пассивная - связана с движениями, которые осуществляются за счет действия внешних сил (вес партнёра, фиксирование позы с помощью инвентаря или оборудования и т. д.). Она согласована с анатомией строения сустава и эластичности мышц.

-

- активная – связана с движениями, выполняемые за счет собственных мышечных усилий (махи, круговые движения, наклоны и т. п.).

В школе у младших школьников гибкость наиболее эффективно развивать на уроках посредством гимнастики, которая входит в обязательную школьную программу по физической культуре для всех возрастных групп, начиная с младших классов. В качестве основного и главного средства здесь выступают упражнения на растягивание, рекомендуемые выполнять сериями по несколько повторений в каждой.

Сами же упражнения, исходя из характера движений и способами их выполнения, делятся на несколько групп: активные (динамические), пассивные и статические. Они выполняются за счёт разнообразных двигательных действий: повороты и наклоны туловища, сгибание, разгибание и круговые движения в плечевых, локтевых, кистевых суставов, махи ногами и другие.

В упражнениях на растягивания крайне важно определить их оптимальное соотношение и дозировку выполнения. Для достижения наибольшего эффекта на протяжении 3-4 месяцев рекомендуется выполнять эти упражнения следующей пропорции: динамические – 40%, пассивные – 40%, статические – 20%. Чем младше школьники, тем большая часть динамических и меньше статических упражнений на занятии должна быть.

Самыми эффективными методами при развитии гибкости на уроках физкультуры являются: повторное упражнения, статическое растягивание, сочетание с силовыми упражнениями, игры и соревнования.

Для определения показателей развития гибкости у обучающихся четвертых классов, нами была проведена опытно-экспериментальную работа на базе МКОУ СШ № 1 г. Жирновска Волгоградской области. В исследовании принимали участие две подгруппы детей 4 «А» класса и 4 «Б» класса по 15 человек в каждой (контрольная и экспериментальная группы).

Чтобы оценить подвижность основных суставов у обучающихся на начальном (констатирующий) и конечном (контрольный) этапах мы применили следующие контрольные упражнения (тесты):

-

1) Тест - выкрут гимнастической палки вверх лежа на животе (подвижность в плечевом суставе);

-

2) Тест - наклон вперёд из положения седа на полу с разведенными ногами примерно на 30 см. (подвижность позвоночного столба);

-

3) Тест - отведение выпрямленной ноги в сторону, стоя спиной к стене (подвижность в тазобедренном суставе).

Во время формирующего эксперимента занятия на развитие гибкости обучающихся контрольной группы проводились по методике, принятой в общеобразовательной школе. В экспериментальной группе мы использовали разработанный нами комплекс упражнений, направленный на развитие подвижности в основных суставах.

Нагрузка была дозирована, упражнения выполнялись систематически на каждом занятии, согласно расписанию, и рекомендовались при выполнении утренней гигиенической гимнастики.

Комплекс упражнений имел соотношение: 50% - активные, 30% – пассивные и остальные 20% - статические упражнения.

Упражнения растягивающего характера использовались в каждой части урока:

-

- подготовительная - активные упражнения пружинного и махового характера (отведение прямых рук назад пружинящими и рывковыми движениями; наклоны туловища в стороны, к правой и левой ногам; поочерёдные махи ногами с опорой);

-

- основная - активные, пассивные и статические упражнения (наклоны с партнёром из положений стоя у опоры, сидя на полу; из положения лёжа на животе, взяться руками за стопы снаружи, прогнуться и удержать положение на несколько счётов);

-

- заключительная часть урока - статические упражнения (с удержанием положения на 4-6 счётов), позволяющие снизить нагрузку на организм обучающихся и восстановить силы в конце урока (наклоны вправо/влево с противоположной рукой из положения сидя скрестив ноги; наклон вперёд из положения сидя ноги врозь/одна нога впереди, другая согнута).

При развитии подвижности в суставах мы применяли повторный метод. На первых занятиях упражнения на растягивание выполнялись по 8-10 повторений сериями (1 – 2 – 3).

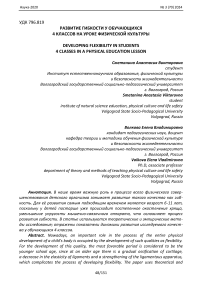

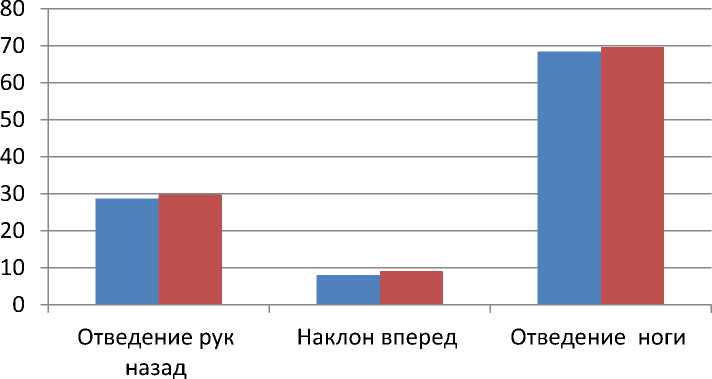

Показатели развития гибкости испытуемых контрольной и экспериментальной групп на констатирующем и контрольном этапах эксперимента представлены графически на рисунках 1 и 2.

■ Констатирующий этап ■ Контрольный этап

Рис. 1. Сравнительные результаты тестирования испытуемых контрольной группы на констатирующем и контрольном этапах эксперимента

Рис. 2. Сравнительные результаты тестирования испытуемых экспериментальной группы на констатирующем и контрольном этапах эксперимента.

После эксперимента, положительная динамика уровня гибкости наблюдается в обеих группах. Однако, в контрольной группе результаты несколько ниже, чем в экспериментальной.

На основании вышеизложенного следует то, что при развитии и совершенствовании гибкости следует обращать внимание на возраст обучающихся, их физиологические и психологические особенности; необходимо использовать наиболее подходящие и эффективные средства и методы обучения, а также определить их наилучшие пропорции и дозировку нагрузок.

Список литературы Развитие гибкости у обучающихся 4 классов на уроке физической культуры

- Абдуллина Л. К. Развитие гибкости обучающихся младшего школьного возраста на уроке физической культуры // Актуальные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры: cборник научных статей по материалам Всероссийской научно - практической конференции, посвященной 80 - летию Пензенского государственного университета (Пенза, 27-28 октября 2023 г.). Пенза: Пензенский государственный университет, 2023. С. 26-29. EDN: CVCOAU

- Васильева, О. Е. Развитие гибкости обучающихся младшего школьного возраста средствами фитнеса на уроке по физической культуре // Актуальные вопросы современной науки: cборник статей по материалам XI международной научно - практической конференции (Томск, 24 апреля 2018 г.). В 2-х частях. Часть 2. Томск: Дендра, 2018. С. 124-130. EDN: UYWBRU

- Гузь С. М. Развитие гибкости у обучающихся среднего школьного возраста // E-Scio. 2022. № 9 (72). С. 101-111. EDN: OTKBDS

- Лизенко К. В. Развитие гибкости обучающихся начальных классов на уроках физической культуры с использованием элементов гимнастики // Студенческая наука и XXI век. 2020. Т. 17. № 2-2 (20). С. 221-223. EDN: APEJIC

- Методика развития гибкости у обучающихся четвертых классов на уроках физической культуры // Перспективы науки. 2022. № 10 (157). С. 203-205.

- Пименова В. В. Развитие гибкости на уроках физической культуры среди обучающихся среднего школьного возраста // Моя профессиональная карьера. 2021. Т. 3. № 24. С. 36-40. EDN: MEOQML