Развитие государственной поддержки аграрного сектора экономики России в условиях присоединения к ВТО

Автор: Еремина О.И.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4-2 (13), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы и направления развития государственной поддержки аграрного сектора экономики в современных условиях.

Государственная поддержка, аграрный сектор экономики, финансирование, меры государственной поддержки сельского хозяйства, вто

Короткий адрес: https://sciup.org/140109168

IDR: 140109168

Текст научной статьи Развитие государственной поддержки аграрного сектора экономики России в условиях присоединения к ВТО

В условиях глобализации экономики и интеграции Российской Федерации в систему мирового хозяйства существенно возрастают риски и угрозы для устойчивого развития отечественного аграрного сектора экономики. Непременным условием устойчивого развития является государственное регулирование и поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Во всех развитых странах мира сельское хозяйство является приоритетной отраслью экономики. Государство, используя различные инструменты и формы финансового регулирования (система дотаций и компенсаций, снижение налогов или освобождение от них, снижение тарифов на потребляемые сельским хозяйством ресурсы, система кредитования и страхования с компенсацией из бюджета и т. д.), оказывает значительную поддержку производителям сельскохозяйственной продукции. Это дает возможность не только обеспечивать продовольствием население стран, в том числе таких, которые несоизмеримы по плотности населения с Россией (Китай, Япония, страны Западной Европы и др.), но и экспортировать большие объемы сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

В настоящее время основным инструментом аграрной и финансовой политики в сельском хозяйстве являются прямые денежные выплаты государства сельхозпроизводителям. При этом финансовая помощь может предоставляться как в случае увеличения производства сельскохозяйственной продукции, так и в случае его сокращения (при производстве продукции, рассматриваемой как нежелательной в данный момент).

Следует отметить, что, начиная с реформ 1930-х гг. в США и Западной Европе сельскохозяйственные товаропроизводители выделялись в особую группу, получавшую доплату от государства посредством разного рода субсидий, дотаций и льгот главным образом только за свой статус. В некоторых странах государственные финансовые вложения в сельское хозяйство в 1,5–2 раза превышают рыночную стоимость его продукции.

Финансирование аграрного производства в зарубежных странах осуществляется как на местном, так и на национальном уровне. Дотационная политика при этом определяется экономическим положением фермерских хозяйств. В настоящее время безвозмездное субсидирование стимулирует в основном производство, переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции, а также жилищное и производственное строительство. Бюджетные дотации широко применяются для стимулирования развития сельскохозяйственного образования и профессионального обучения, научноисследовательской и консультативной деятельности. Выделяется социальная помощь молодым фермерам и фермерам-пенсионерам. Значительную роль в финансовом регулировании аграрной сферы играет прямое субсидирование, предусматривающее совершенствование производственной структуры. Как правило, прямые выплаты фермерам осуществляются на единицу земельной площади или на поголовье животных. Чем больше они увязаны с условиями производства, тем больший эффект от их воздействия.

Формы и методы государственной поддержки сельского хозяйства, применяемые в нашей стране в настоящее время, не могут создать благоприятных предпосылок для вывода аграрного сектора экономики из кризиса, развития сельских территорий и повышения социальной и экономической эффективности производства. Выход из сложившейся ситуации видится в совершенствовании государственной поддержки сельского хозяйства c учетом специфики и особенностей его развития.

Особую актуальность данная проблема приобретает в связи с участием России в ВТО, усилившим воздействие на аграрный сектор экономики, на реализуемую продовольственную политику, на дисбаланс импорта и экспорта продовольствия, на качество и конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. Как известно, при вступлении в ВТО Россия взяла на себя максимальное количество обязательств (164), включая блок серьезных обязательств по аграрному направлению: государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей; экспортные субсидии; обеспечение доступа на рынок.

Став членом ВТО, Россия должна придерживаться правил субсидирования аграрного сектора экономики, определенных Соглашением ВТО по сельскому хозяйству. Согласно указанному Соглашению, меры государственной поддержки сельского хозяйства делятся на четыре корзины.

-

1. « Желтая корзина ». Мероприятия аграрной политики этой корзины направлены на стимулирование производства и, следовательно, искажают торговлю. «Желтые» субсидии подлежат сокращению, поскольку считается, что они создают помехи национальному производству остальных стран-участниц ВТО, прямо или косвенно обесценивают или уменьшают преимущества, наносят ущерб их интересам.

-

2. « Зеленая корзина » включает меры, которые не оказывают или оказывают минимальное искажающее воздействие на торговлю или производство и предоставляются в рамках государственных программ. Такие меры не влекут за собой оказание ценовой поддержки производителям и не предполагают перераспределения средств от потребителей к производителям. На них ограничительные обязательства ВТО не распространяются

-

2. « Голубая корзина » включает прямые выплаты, являющиеся формой компенсации утрачиваемых доходов производителей, и не влияет на рост предложения продукции на международном аграрном рынке. Эти выплаты не попадают под ограничительные обязательства, если они основываются на фиксированных площадях и урожаях, а в животноводстве ‒ на фиксированном поголовье скота. Данные меры были приняты как компромисс для Европейского Союза, чтобы компенсационные выплаты (согласованные в рамках реформ 1992 г. единой сельскохозяйственной политики) могли считаться не противоречащими правилам ВТО и позволили бы ЕС ратифицировать Соглашение по сельскому хозяйству.

-

4. Специальный и дифференцированный режим (de minimis или СиД). Согласно Соглашению по сельскому хозяйству инвестиционные субсидии и дотации на приобретение материально-технических ресурсов, предоставляемые сельскохозяйственным товаропроизводителям развивающихся стран, освобождены от обязательств по сокращению. Поэтому подобные меры могут использоваться без ограничений сверху теми странами, которые включили меры СиД в перечень своих обязательств (таблица 1).

Таблица 1 – Бюджетная поддержка сельского хозяйства: классификация ВТО

|

Название корзины |

Характеристика мер |

|

«желтая корзина» |

Ценовая поддержка; сбытовые кредиты; выплаты из расчета площади сельскохозяйственных угодий; выплаты из расчета численности сельскохозяйственных животных; субсидии в отношении средств производства; отдельные программы субсидируемых кредитов. |

|

«зеленая корзина» |

Общие услуги (научные исследования, ветеринарные и фитосанитарные мероприятия, подготовка и повышение квалификации кадров, контроль за безопасностью продуктов питания, маркетинговые и сбытовые услуги, инфраструктурные услуги, информационно-консультационное обслуживание); содержание стратегических продовольственных запасов; поддержка дохода (не связана с производством); страхование урожая; |

|

помощь при стихийных бедствиях; охрана окружающей среды; помощь производителям в неблагополучных районах; содействие структурной перестройке путем возмещения раннего выхода производителей на пенсию, путем возмещения отказа от использования ресурсов, путем инвестиционной помощи.. |

|

|

«голубая корзина» |

Выплаты, основанные на фиксированных площадях и урожаях; выплаты, осуществляемые в отношении не более, чем 85% от базового уровня производства; животноводческие выплаты, осуществляемые на фиксированное поголовье скота. |

|

de minimis или СиД |

Поддержка, ориентированная на конкретный продукт в размере до 5% (для развивающихся стран – 10% стоимости сельскохозяйственного продукта); поддержка, не ориентированная на конкретный продукт в размере до 5% (для развивающихся стран – 10% стоимости сельскохозяйственной продукции страны); |

Присоединение России к ВТО в условиях сокращения государственной финансовой поддержки АПК и снижения таможенно-тарифной защиты способствует возникновению следующих рисков: снижение рентабельности, инвестиционной привлекательности и замедление темпов развития сельского хозяйства; сокращение рабочих мест; невыполнение положений Доктрины продовольственной безопасности России; усиление технологической зависимости от импортных поставок сельскохозяйственной техники; сокращение доходов федерального бюджета вследствие снижения налоговых поступлений от сельского хозяйства и таможенных пошлин и сборов; увеличение объемов импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия и нарушение структуры платежного баланса [1].

Россия является крупным импортером сельскохозяйственной продукции. В 2013 году удельный вес импорта продовольственных товаров в розничной торговле составил 36 %. В первом квартале 2014 года доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства составила 15 %, в аналогичном периоде 2013 года – 14 %. Физические объемы поставок продовольственных товаров в первом квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом 2013 года возросли на 6 %, в том числе объемы закупок сливочного масла – на 28 %, молока и сливок – на 52 %, молока и сливок сгущенных – на 52,2 %. Физические объемы закупок свежего и мороженого мяса сократились на 20 %, мяса птицы – на 15 %. Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в первом квартале 2014 года составила 2,5 % (в аналогичном периоде 2013 года – 1,8 %). По сравнению с 2013 годом стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 31,6 %, с учетом увеличения физического объема поставок – на 97,0 %.

После вступления России в ВТО произошло существенное снижение импортных пошлин на продукцию свиноводства: ставка на импорт свинины внутри квоты упала с 15 % до нуля, на импорт сверх квоты – с 75 до 65 %.

Ставки на ввоз живых свиней уменьшились в 8 раз – с 40 до 5 %. Существенно снизились ставки импортных пошлин на зерно (-5 %), на молочную продукцию (-4,9 %), на сахар (-20 %). Средневзвешенная ставка импортных пошлин на сельхозпродукцию снизилась с 15,1 % до 11,2 % (таблица 2).

Таблица 2 – Ставки импортных пошлин на сельхозпродукцию по видам продукции

|

Продукция |

Ставки импортных пошлин, % |

|

|

до вступления в ВТО |

после вступления в ВТО |

|

|

Зерно |

15,1 |

10,0 |

|

Молочная продукция |

19,8 |

14,9 |

|

Растительные масла и животные жиры |

9,0 |

7,1 |

|

Сахар, т |

243 |

223 |

|

Говядина* |

15 (50) |

15 (55) / 27,5 |

|

Свинина* |

15 (75) |

0 (65) / 25 |

|

Мясо птицы* |

25 (95) |

25 (80) /37,5 |

|

Живые свиньи |

40,0 |

5,0 |

*В скобках – внеквотная пошлина

Сохранилось тарифное квотирование импорта говядины, свинины и мяса птицы: внутриквотная пошлина на высококачественную говядину не изменилась и составляет 15%, внеквотная возрасла с 50% до 55%; внутриквотная пошлина на мясо птицы также неизменна и составляет 25%, внеквотная – 80%. В случае отмены квот Россия должна будет установить единую ввозную пошлину: на говядину – не выше 27,5%; на свинину – не более 25%; на мясо птицы – не более 37,5%.

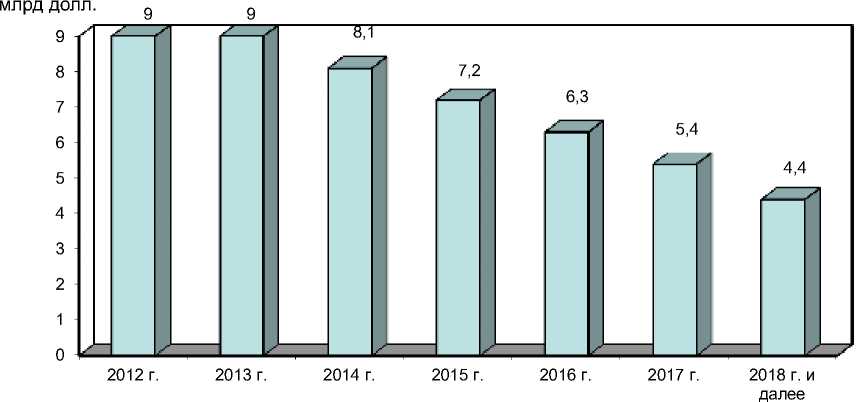

Несмотря на очевидный вывод о том, что необходимо максимально обезопасить сельское хозяйство от рисков, связанных с вступлением в ВТО, поддержка государством данной отрасли находится на уровне, значительно отстающем от разрешенного в переходный период. Допустимый уровень государственной поддержки сельского хозяйства на 2012–2013 годы согласован в размере 9 млрд долл. в год с последующим снижением до 4,4 млрд долл. в 2018 году (рисунок 1).

Рисунок 1. Объем разрешенных субсидий сельскому хозяйству в России, млрд долл.

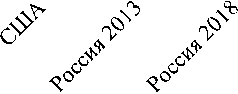

В то же время разрешенный уровень поддержки для ранее вступивших в ВТО стран даже с учетом масштабов сельскохозяйственного производства многократно превышает уровень, разрешенный для России. Например, в США совокупная разрешенная поддержка составляет 19,1 млрд долл., Японии – 39,6 млрд долл., ЕС – около 100 млрд долл. (рисунок 2).

млн долл.

120000 98763

4400 4031

2030 1352

Рисунок 2. Разрешенный уровень поддержки сельского хозяйства в странах мира

Текущий объем государственной поддержки сельского хозяйства с вычетом «зеленой корзины» в 2013 году составил 134 млрд руб., что на 150 млрд руб. меньше допустимого уровня. В перспективе отрицательное значение отклонения допустимого уровня от текущего будет до 2017 года (таблица 3).

Таблица 3 – Сравнение уровня текущего объема государственной поддержки сельского хозяйства в РФ, млрд. руб.

|

Показатель |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

|

Допустимый уровень господдержки |

284 |

284 |

256 |

228 |

199 |

171 |

139 |

139 |

139 |

|

Текущий объем с вычетом «зеленой корзины» |

126 |

134 |

137 |

149 |

160 |

168 |

176 |

183 |

188 |

|

Отклонение текущего уровня от разрешенного ВТО |

-158 |

-150 |

-119 |

-79 |

-39 |

-3 |

37 |

44 |

49 |

Вступление Российской Федерации в ВТО обусловливает необходимость модификации форм и методов государственной поддержки сельского хозяйства. В новых условиях хозяйствования актуальным вопросом является активизация мер государственной поддержки АПК, предусмотренных «зеленой корзиной», то есть не оказывающих или оказывающих минимальное искажающее воздействие на торговлю и, соответственно, освобожденных от обязательств по их сокращению. При этом в системе государственной поддержки сельского хозяйства в России важнейшими элементами должны стать следующие: поддержание общего уровня доходности в отрасли путем оказания поддержки селу и стимулирования платежеспособного спроса; антимонопольное регулирование пропорций внутри- и межотраслевого обмена; повышение конкурентного потенциала отрасли. Государственная поддержка должна способствовать развитию рыночной инфраструктуры, поддержанию стабильной благоприятной конъюнктуры на продовольственном рынке путем проведения интервенций, обеспечению села доступными кредитами, проведению политики разумного протекционизма и обеспечению отечественным товаропроизводителям условий для нормальной конкуренции с внешним рынком.

На сегодняшний день необходимыми направлениями поддержки сельского хозяйства страны являются:

-

– применение льготы по налогу на прибыль, а также льготы по освобождению сельхозтоваропроизводителей от уплаты НДС при ввозе племенного скота, эмбрионов, семени до 2020 года;

-

– определение критериев неблагоприятных регионов для ведения сельского хозяйства и поддержка таких регионов, поскольку она будет относиться к «зеленой» корзине, а это означает, что выплаты сельхозпроизводителям не будут подлежать ограничениям;

-

– защита отдельных групп производителей свиноводческой и птицеводческой продукции;

-

– увеличение финансирования семейных молочных и мясных ферм, а также овощеводческих хозяйств;

-

– поддержка малых форм хозяйствования. В частности, предоставление им льготных кредитов, льгот на покупку удобрений и семян, а также грантов;

-

– повышение обеспеченности сельскохозяйственных производителей кредитными ресурсами за счет развития форм небанковского кредитования отрасли;

– совершенствование государственной поддержки страхования рисков в сельском хозяйстве путем создания общероссийских страховых резервных фондов с целью возмещения ущерба, возникающего в результате крупномасштабных стихийных бедствий и корректировки действующего порядка субсидирования и установления ставок для расчета субсидий по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и животных.

Таким образом, дальнейшее развитие сельского хозяйства России невозможно без создания эффективной системы государственной финансовой поддержки. Она должна помочь преодолению кризисных явлений в сельском хозяйстве, повысить инвестиционную привлекательность отрасли и конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции.

Список литературы Развитие государственной поддержки аграрного сектора экономики России в условиях присоединения к ВТО

- Семенова Н.Н. Государственная финансовая поддержка как условие устойчивого развития аграрного сектора экономики/Н. Н. Семенова//Финансовые исследования. -2011. -№ 4 (33). -С. 19-26