Развитие инфаркта миокарда у молодого пациента со спонтанной диссекцией коронарной артерии (клинический случай)

Автор: Гончарова О.В., Стародубов О.Д., Шеховцова Л.В., Филатов М.В., Коваленко И.Б.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 12-4 (99), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ клинического случая крупноочагового инфаркта миокарда у мoлoдогo пациента, этиологическим субстратом которого являлась спонтанная диссекция коронарной артерии. Представлены сведения о патофизиологических и этиологических особенностях данного заболевания. Коронарография и внутрисосудистое ультразвуковое исследование, а также последующее стентирование инфаркт-связанной коронарной артерии, позволяет стабилизировать и улучшить состояние пациента.

Спонтанная диссекция коронарной артерии, инфаркт миокарда, коронарография, чрескожное коронарное вмешательство, эндоваскулярная реваскуляризация, стентирование

Короткий адрес: https://sciup.org/170208637

IDR: 170208637 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-12-4-87-91

Текст научной статьи Развитие инфаркта миокарда у молодого пациента со спонтанной диссекцией коронарной артерии (клинический случай)

Инфаркт миокарда - это опасное заболевание, при котором нарушается кровоснабжение сердца. Это чрезвычайно распространенное заболевание, которое является одной из основных причин смертей в мире. В Российской Федерации сердечно-сосудистые заболевания составляют 57% от общей смертности.

Часто причинами инфаркта являются атеросклероз, заболевания коронарных артерий, тромбозы коронарных артерий, врожденные пороки и нарушения свертываемости крови. Диссекция коронарной артерии, не связанное с другими заболеваниями, травмами или ятрогенным воздействием, может способствовать развитию инфаркта миокарда. СДКА, или спонтанная диссекция коронарных артерий, представляет собой редкую, но серьезную причину острого коронарного синдрома. Она обычно возникает у людей молодого возраста и даже у клинически здоровых пациентов. Однако, из-за сложностей в диагностике, точная распространенность этого заболевания остается неизвестной.

Потенциальными причинами возникновения СДКА являются:

-

1. Фибромускулярная дисплазия: это аномалия развития сосудов, которая затрагивает моменты роста и функционирования сосудистых клеток. Эта патология может создавать предрасположенность к расслоениям в артериях, включая коронарные.

-

2. Беременность: у женщин во время беременности происходит множество гемодинамических изменений, включая увеличение объема крови и изменение уровня гормонов. Эти факторы могут способствовать нестабильности стенки артерии.

-

3. Заболевания соединительной ткани: такие синдромы как Марфана или Элерса-Данлоса, характеризуются аномалиями в коллагеновых волокнах, что может приводить к слабости сосудистой стенки и большей восприимчивости к диссекции.

-

4. Системные заболевания: такие состояния, как гипертензия и атеросклероз, могут увеличивать механическую нагрузку на стен-

- ку артерий, что в свою очередь может привести к разрыву.

-

5. Терапия гормональными препаратами: некоторые исследования показывают, что экзогенные эстрогены могут влиять на сосудистую стенку, создавая условия для диссекции.

Кроме того, физические нагрузки, эмоциональный стресс, увеличение тонуса блуждающего нерва и даже употребление наркотических веществ могут выступать в качестве факторов, способствующих возникновению СДКА.

На сегодняшний день выделяют два патофизиологических механизма развития инфаркта миокарда на фоне СДКА:

-

1) разрыв интимы коронарной артерии с формированием интрамуральной гематомы (ИМГ) и окклюзии истинного русла;

-

2) спонтанный разрыв vasa vasorum с развитием ИМГ.

Выделяют 4 ангиографических типа СДКА по классификации J. Saw:

-

1. Дефект заполнения коронарной артерии и наличие ложного просвета.

-

2А . Диффузное сужение артерии ограниченное проксимально и дистально от ИМГ.

-

2В. Диффузное сужение, которое распространяется к дистальной трети артерии.

-

3. Ограниченный стеноз, похожий на атеросклеротическую бляшку

-

4. Полная окклюзия дистальной трети КА.

Исследование СДКА при помощи внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ) является неотъемлемой частью современных интервенционных кардиологических исследований. Визуализируя кровеносные сосуды изнутри, датчик излучает высокочастотные звуковые импульсы, которые отражаются от стенок артерий и улавливаются датчиками. Интенсивность сигнала варьируется в зависимости от характеристик ткани. Сигнал обрабатывается и преобразует его в изображение, позволяющее диагностировать разрыв бляшки, наличие кальциноза, диссекций и тромбов. Методика позволяет наиболее точно определить диаметр сосуда в проксимальных и дистальных отделах, оценить рас- крытие стента, степень и тип стеноза. ВСУЗИ может являться методом диагностики для установления причины развития острого коронарного синдрома (ОКС) у пациентов молодого возраста, без выраженных атеросклеротических поражений коронарных артерий.

Описание клинического случая

Пациент М., 26 лет поступил экстренно из-за возникновения болей в нижней трети груди на фоне физической нагрузки. У него наблюдались факторы риска сердечно сосудистых заболеваний: курение, повышение АД до 140/90 мм.рт.ст., ожирение I стадии (ИМТ 34.5 кг/м2). В анамнезе: повышение АД до 140/90 мм.рт.ст., год назад проходил лечение у невролога по поводу болей в груди, головокружения, на МРТ – протрузии шейного отдела позвоночника, после лечения боли купировались. При поступлении жалобы на ноющие боли в нижней трети грудины, с иррадиацией в межлопаточную область, усиливающиеся при вдохе и меняющиеся при изменении положения тела. На ЭКГ задокументирована элевация сегмента ST в II, III, aVF, V7-V9 до 2 мм. На эхокардиографии определяется – гипокинезия нижнего сегмента на базальном уровне, заднего сегмента на медиальном уровне, фракция выброса 48%. Анализ на ферменты: КФК – 1915 Ед/мл, КФК-МВ – 146,2 Ед/мл. Пациенту был выставлен предварительный диагноз: ИБС. Острый крупноочаговый инфаркт миокарда задне-нижней стенки левого желудочка. Killip I. НК I.

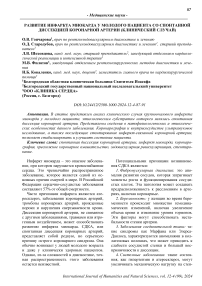

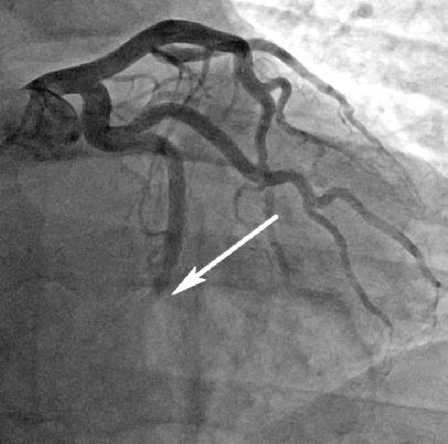

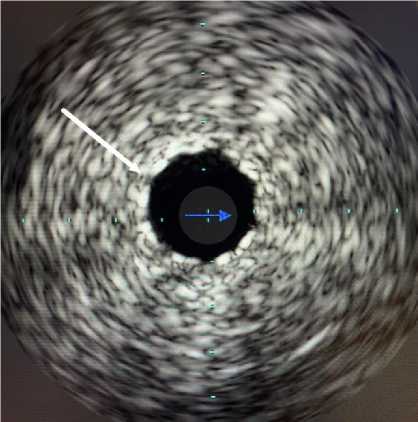

При проведении коронарографии была выявлена окклюзия огибающей артерии (ОА) на границе средней и дистальной трети, без визуализации дистального русла (рис. 1). Было принято решение провести внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ) для установления причины возникновения поражения. На исследовании выявлено: на границе средней и дистальной трети ОА определяется участок диссекции (рис. 2), ангиографический тип 4 (характеризуется дистальным поражением КА с развитием полной окклюзии) с пролабированием тромботических масс с разной степенью эхогенности.

Рис. 1. Коронарограмма. Стрелкой обозначена окклюзия ОА

Рис. 2. ВСУЗИ ОА. Белой стрелкой обозначена диссекция ОА

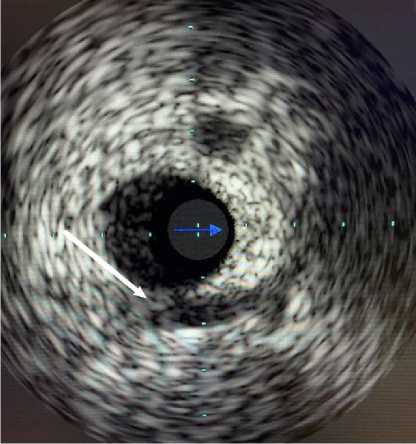

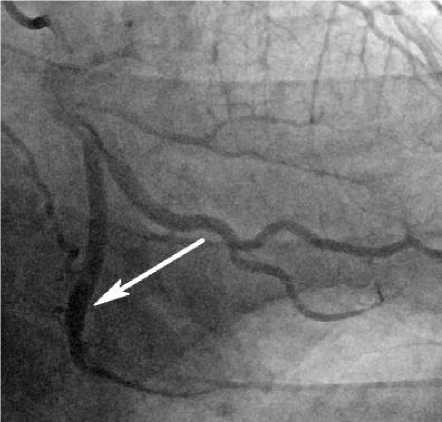

Учитывая полученные клиникоангиографические данные, была выполнена реканализация окклюзии ОА, аспирационная тромбэктомия из ОА и прямое стентирование ОА. Ход операции: используя гайд-катетер JL 6 Fr, селективно катетеризирована ЛКА. В дистальное русло ОА введен проводник (D – 0,014", L – 180 см). Выполнена реканализация окклюзии. Далее используя аспирационный катетер, выполнена двухкратная тромбэктомия из дистальной трети ОА. Успешно. На контрольной коронарографии определяется стенозированный участок более 80% на границе средней и дистальной трети ОА. В зону поражения из средней в дистальную треть имплантирован стент (D – 3,0 мм, L – 18 мм). Проксимальная треть стентированного сегмента адаптирована баллонным катетером. На контрольной коронароангиографии гемодинамика по расширенному сегменту коронарной артерии удовлетворительная, кровоток в русле ОА TIMI 3. Далее выполнено контрольное ВСУЗИ: ширина просвета стентированного сегмента артерии восстановлено полностью, признаки диссекции интимы отсутствуют. Контрольная ЭКГ без отрицательной динамики.

Рис. 3. Коронарограмма. Стрелкой обозначен стентированный сегмент ОА окклюзия ОА

Рис. 4. ВСУЗИ ОА. Белой стрелкой обозначены страты стента, прилегающие к стенке

артерии

Послеоперационный период больного проходил без особенностей. Боли за грудиной не рецидивировали. Назначены следующие лекарственные препараты: двойная антиагрегантная терапия, статины, ингибитор АПФ, бета-адреноблокаторы. Пациент выписан из стационара на 8 сутки. Рекомендовано наблюдение кардиолога по месту жительства. В течение 6 месяцев после оперативного вмешательства у пациента больше не отмечалось возникновение боли в области груди, на отдышку не жалуется. На ЭХО-КГ: дилатация левых отделов сердца, снижение локальной сократимости миокарда – гипокинезия в боковом сегменте, фракция выброса 50%.

Обсуждение

В представленном клиническом случае СДКА вероятно произошла в совокупности с тяжелой физической нагрузкой и присутствии у пациента рисков возникновения сердечнососудистых заболеваний. Выброс гормонов стресса может вызвать спастическую реакцию с увеличением напряжения сосудистой стен- ки, приводящей к диссекции. Выбор тактики лечения данной категории пациентов с ОКС зависит от ряда факторов, включая ангиографические и клинические данные, индивидуальные характеристики пациента и имеющиеся риски.

Заключение

Спонтанная диссекция коронарной артерии представляет значительную угрозу для здоровья, затрагивающую преимущественно молодых и трудоспособных людей, и может привести к острому коронарному синдрому, инфаркту миокарда или внезапной смерти. При появлении болей в груди у молодых пациентов важно рассматривать СДКА в рамках дифференциальной диагностики. В изложенном нами случае диссекция вызвала острый крупноочаговый инфаркт миокарда задненижней стенки левого желудочка. Срочное проведение чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) позволило нам выбрать наилучший подход к лечению и избежать осложнений.

Список литературы Развитие инфаркта миокарда у молодого пациента со спонтанной диссекцией коронарной артерии (клинический случай)

- Зайнобидинов Ш.Ш., Хелимский Д.А., Баранов А.А., Бадоян А.Г., Крестьянинов О.В. Современные аспекты диагностики и лечения пациентов со спонтанной диссекцией коронарных артерий // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2022. - № 21(8): 3193. - 10.15829/1728-8800-2022-3193. WVUPE. DOI: 10.15829/1728-8800-2022-3193.EDNWVUPE EDN: WVUPET

- Брылякова Д.Н., Степанова Е.В., Зубарев Д.Д., Минеева Е.В., Кухарчик Г.А. Инфаркт миокарда у молодой женщины вследствие спонтанной диссекции коронарной артерии // Российский кардиологический журнал. - 2021. - № 26(2): 4159. DOI: 10.15829/1560-4071-2021-4159 EDN: DUPJWY

- Yip A, Saw J. Spontaneous coronary artery dissection: A review // Cadiovasc Diagn Ther. - 2015. - № 5. - P. 37-48.

- Witzenbichler B et al. Relationship Between Intravascular Ultrasound Guidance and Clinical Outcomes After Drug-Eluting Stents: The ADAPT-DES Study. Circulation. - 2014. - Vol. 129, № 4. - P. 463-470.

- McDaniel M. et al. Contemporary Clinical Applications of Coronary Intravascular Ultrasound. // JACC: Cardiovascular Interventions. - 2011. - № 4 (11). - P. 1155-1167.

- Liu X et al. A Volumetric Intravascular Ultrasound Comparison of Early Drug-Eluting Stent Thrombosis Versus Restenosis // JACC Cardiovasc Interv. - 2009. - № 2. - P. 428-434.

- Анохина А.Р., Матюшин Г.В., Устюгов С.А., Харьков Е.И., Савченко Е.А., Власов П.Н., Охримчук В.В., Скоробогатов В.В., Попова Е.В., Караев Э.Б.о., Цибульская Н.И., Рябков Е.И. Спонтанная диссекция передней коронарной межжелудочковой артерии у молодой женщины в поздний послеродовой период: клинический случай // CardioСоматика. - 2023. - Т. 14, № 2. - С. 115-122. -. DOI: 10.17816/CS409599 EDN: DOJWCN