Развитие информационной компетентности педагогических работников образовательных учреждений среднего профессионального образования в системе повышения квалификации: принцип конструктивного использования стереотипов

Автор: Загорный Максим Петрович

Журнал: Вестник профессионального образования.

Рубрика: Актуальные вопросы дополнительного профессионального образования

Статья в выпуске: 2 (3), 2017 года.

Бесплатный доступ

Предлагается дополнить комплекс принципов развития информационной компетентности педагогических работников образовательных учреждений среднего профессионального образования в системе повышения квалификации принципом конструктивного использования стереотипов. Такое дополнение позволит эффективнее осуществлять опору на ключевой характер информационной компетентности и развивать в контексте с ней элементы других составляющих компетентности вообще профессионально-педагогической.

Профессиональная компетентность, информационная компетентность педагогического работника, дополнительное профессиональное образование, принцип конструктивного использования стереотипов

Короткий адрес: https://sciup.org/15018157

IDR: 15018157

Текст научной статьи Развитие информационной компетентности педагогических работников образовательных учреждений среднего профессионального образования в системе повышения квалификации: принцип конструктивного использования стереотипов

Нет сомнения в том, что нервная система не является машиной с дискретными состояниями. Небольшая ошибка в информации относительно силы нервного импульса, действующего на нейрон, может привести к значительному изменению импульса на выходе. Исходя из этого, можно было бы как будто предполагать, что нельзя имитировать поведение нервной системы с помощью машины с дискретными состояниями

Алан Тьюринг «Могут ли машины мыслить?»

Развитие профессиональной компетентности педагогических работников образовательных учреждений среднего профессионального образования (ОУ СПО) – основная цель их дополнительного профессионального образования (как системы) и повышения их квалификации (как подсистемы). Одной из ключевых составляющих

^eCTHy^.

1 20 2 (3)/2017

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "‘' ^^ "^

профессионально-педагогической компетентности является компетентность информационная . Она выражается в овладении такими способами осуществления профессиональной деятельности, которые оказываются универсальными по отношению к предметам деятельностной области. Ее развитость – положительный фактор развития других компетентностей. В то же время, необходимость развития других компетентностей – источник развития компетентности информационной. Поэтому очевидно: развитие информационной компетентности должно осуществляться в тесной связи с развитием компетентности вообще профессионально-педагогической [4]. Последнее утверждение составляет содержание принципа учета распределенной (ключевой) природы информационной компетентности .

Однако, традиционный подход к развитию информационной компетентности педагогических работников ОУ СПО в системе повышения квалификации, несмотря на свою эффективность в целом, страдает, тем не менее, от некоторых недостатков, из которых выделим следующие:

– опора на ключевой характер информационной компетентности осуществляется не в полной мере, частично упускается возможность интенсификации образовательного процесса за счет развития в комплексе с целевыми элементами этой компетентности составляющих других компетентностей педагогического работника: концептуальной, научно-методической, психологической и им подобных;

– в содержательном компоненте развития информационной компетентности преобладает углубление представлений о «неинтеллектуальных» компьютерных технологиях в ущерб формированию и развитию знаний о ближайших перспективах использования компьютеров в образовании – компьютерных системах искусственного интеллекта.

Актуальность этой статьи обусловлена необходимостью устранения очерченного выше противоречия. Мы стремимся доказать, что:

– с одной стороны, усиление внимания к развитию информационной компетентности можно реализовать так, что внимание к элементам других составляющих профессионально-педагогической компетентности будет не ослаблено, а только усилено; иными словами, развитие дополнительных элементов информационной компетентности не отнимает, а добавляет познавательный ресурс к развитию других компетентностей;

– такой эффект комплексной интенсификации образовательного процесса курсов повышения квалификации педагогических работников ОУ СПО возможен, если при проектировании курсов учитывать в дополнение к системе традиционных принципов обучения предлагаемый нами принцип конструктивного использования стереотипов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью этой статьи является описание сущности предлагаемого нами принципа конструктивного использования стереотипов . Учет этого принципа дает возможность спроектировать часть образовательного контента курсов повышения квалификации так, чтобы достигнуть комплексного эффекта: одновременная реализация развития элементов и информационной (в частности), и профессиональной (вообще) компетентности слушателей.

Структура информационной компетентности педагогического работника ОУ СПО и содержание ее составляющих понимаются нами следующим образом [12]:

-

- мотивационно-целевой компонент является совокупностью качеств личности педагогического работника ОУ СПО, обеспечивающих его стремление к освоению современных информационно-коммуникационных технологий ( мотивационная составляющая ) и способность к целенаправленному, сознательному и осмысленному внедрению этих технологий и их продуктов в образовательный процесс ( целевая составляющая );

-

- знаниевый компонент - совокупность качеств личности педагогического работника ОУ СПО, обеспечивающих его способность разрабатывать (как самостоятельно, так и в роли организатора и координатора коллектива разработчиков) с применением современных информационно-коммуникационных технологий образовательно-значимые продукты ( информационно-технологическая составляющая ) и способность проектировать и эффективно осуществлять образовательный процесс с использованием вышеназванных технологий и продуктов ( образовательно-технологическая составляющая );

-

- деятельностный компонент - множество конкретных результатов деятельности (образовательно-значимых разработок) педагогического работника ОУ СПО, представляющих его актуальный опыт осуществления той деятельности, о которой речь шла выше лишь в потенциальном аспекте; в этих результатах может

существовать как заимствованная , так и авторская составляющая ;

-

- рефлексийный компонент - совокупность качеств личности педагогического работника ОУ СПО, обеспечивающих его способность к реализации эффективной педагогической рефлексии (как спонтанной, так и планируемой, как индивидуальной, так и коллективной, как локальной, так и дистанционной, как оперативной, так и продолжительной) с использованием современных информационнокоммуникационных технологий; здесь тоже существуют две составляющие :

потенциальная и актуальная .

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В понимании типологии любого компетентностного набора личности (в том числе и профессиональной компетентности педагогического работника ОУ СПО) мы следуем следующему представлению: компетентности бывают базовые, ключевые и специальные.

Базовые компетентности – это множества качеств личности (они могут рассматриваться как результаты образования), обеспечивающие актуальную способность к осуществлению тех видов деятельности, без которых профессиональная деятельность как комплекс либо реализуется неэффективно, либо вообще не может быть реализована. Развитость базовых компетентностей составляет фундамент для развития уже компетентностей ключевых и специальных. Тривиальным примером базовой компетентности является умение читать и писать. В качестве более глубокого примера можно привести способность анализировать государственные нормативы регламентирующие содержание образования и адаптировать их требования к реалиям образовательного процесса, составляя рабочие соответствующие документы (элемент научно-методической компетентности педагогического работника ОУ СПО).

Специальные компетентности – это множества качеств личности (они могут рассматриваться как результаты образования), обеспечивающие способность осуществлению тех видов профессиональной деятельности, которые по отношению к ней специфичны и составляют ее сущность. Например, знание преподавателем предмета «Основы философии» сущности учения Парменида о неразрывности, несотворимости и неуничтожимости бытия является элементом его специальной компетентности.

В контексте исследования информационной компетентности педагогического работника ОУ СПО здесь уместно отметить интересный нюанс: умение разрабатывать диалоговые приложения к операционной системе персонального компьютера, обеспечивающие пользователю интуитивно понятный графический интерфейс, является для инженера-программиста элементом его специальной компетентности. Если же говорить о профессиональной компетентности педагога , то названное умение (если оно у педагога вообще имеется) к его специальной компетентности отношения не имеет (если только он не преподает технологии программирования). Для педагога такое умение является элементом его информационной компетентности, которая является не специальной, а ключевой .

Ключевые компетентности – это множества качеств личности (они могут рассматриваться как результаты образования), обеспечивающие способность к осуществлению тех видов профессиональной деятельности, которые универсальны по отношению к предметам воздействия и распределены среди элементов базовых и специальных компетентностей. Так, например, способность подобрать графические иллюстрации для заданий компьютерного дидактического теста определяет не только

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ возможность разработки педагогом компьютерных дидактических тестов, но и способность вообще подбирать компьютерно-графические объекты, что может быть актуально во множестве других аспектов профессиональной деятельности (скажем, в деятельности воспитательной – иллюстрации к беседе о культуре поведения).

Таким образом, элементы, из которых состоит информационная компетентность педагогического работника ОУ СПО, составляют не базовую и не специальную, а ключевую компетентность.

Развитие этой компетентности в системе повышения квалификации есть дидактический процесс (ибо занятия курсов повышения квалификации являются учебными занятиями). Поэтому ясно, что названное развитие должно опираться как на общедидактические принципы (научности, доступности, целенаправленности, систематичности и последовательности, наглядности, связи обучения с жизнью, сознательности и активности, прочности, воспитания и развития в процессе обучения), так и на принципы андрагогики – ведь слушатели курсов повышения квалификации являются взрослыми людьми (осознанное отношение к обучению, стремление к самостоятельности, стремление к осмысленности обучения: знания нужны для решения конкретной проблемы и достижения конкретной цели, практическая направленность: стремление к применению полученных знаний и навыков, наличие опыта, влияние на обучение социальных, бытовых и временных факторов) [7].

Мы предлагаем дополнить комплекс принципов развития информационной компетентности педагогических работников ОУ СПО в системе повышения квалификации принципом конструктивного использования стереотипов . Важность нашего предложения обусловлена тем, что, по нашему мнению, в вышеописанном традиционном комплексе положительный потенциал такого личностного образования, как стереотип, не вполне осмыслен и отражен.

В социальных исследованиях (например, Липпман [9]) под стереотипом понимается принятый в некоторой человеческой общности образец восприятия, отбора, осмысления информации при интеллектуальном взаимодействии с окружающим миром, основанный на предшествующем коллективном опыте. Результаты (достижения, ценности) интеллектуального бытия в смысле только что данного определения можно трактовать как системы стереотипов. Например, неприятие противозаконного мышления и преступной деятельности – один из стереотипов гражданского бытия современного человека. Конструктивная опора на этот стереотип в контексте развития информационной компетентности педагогических работников ОУ СПО существенно облегчает выработку конструктивной позиции по проблеме использования в образовательном процессе «пиратского» программного обеспечения и других подобных информационных продуктов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В физиологии стереотип (по И.П. Павлову) рассматривается как последовательность нервных следов от ранее действовавших раздражителей, срабатывающих, в отличие от условных и безусловных рефлексов, в отсутствие внешнего стимула. Например, многие педагогические работники ОУ СПО имеют высшее техническое образование. Поэтому их способу восприятия и усвоения учебной информации как слушателями курсов повышения квалификации свойственна технологичность : информация должна быть представлена структурно, лаконично, алгоритмически. Стереотип этот срабатывает даже тогда, когда внешний стимул отсутствует. Скажем, даже вопрос, не требующий немедленного разрешения и принятия решения, слушатели с названной выше особенностью лучше воспринимают, если его представить как вопрос «технического плана». Аналогично, стереотипным является «уклонение», более низкий интерес описанной категории слушателей от «размытых», нечетких, «плохо структурированных» тем и областей знания.

Итак, Липпман акцентирует внимание на социальности стереотипов и том, какую роль они играют в социальном бытии, а Павлов – на физиологии высшей нервной деятельности. Но, в любом случае, важным свойством стереотипа как объекта исследования является следующее: стереотип диктует принятие решения до того, как осуществится полное осознание и осмысление ситуации, требующей принятие этого решения. Можно считать, что способность к стереотипному восприятию, стереотипному мышлению и к стереотипной реализации иных видов интеллектуальной деятельности есть решающий фактор в обеспечении возможности интуитивного, оперативного действования во множестве стандартных ситуаций. Навыки интеллектуального субъекта, его опыт осуществления деятельности (в том числе – профессиональной), фиксированы в нем в форме системы стереотипов.

Впрочем, стереотип может быть не только полезным, но и вредным. При решении творческих, эвристических задач стереотипность мышления и восприятия может формировать «барьеры», делающие процесс поиска решения малоэффективным. В контексте проблем технического творчества на этот аспект особое внимание обращает Г.С. Альтшуллер (инициатор исследовательского направления ТРИЗ, теория решения изобретательских задач, например [1]), а в связи с развитием личности в системе образования – Б.Л. Злотин (один из основателей ТРИЗ-педагогики, инициатор образовательного направления РТВ, развитие творческого воображения, например [6]).

Итак, и попытка представить интеллектуальную деятельность исключительно как стереотипную систему, и фанатичная борьба против стереотипов – суть две крайности, по-видимому, равнозначно далекие от истины. При этом, несомненно: формирование

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ стереотипов - это экономия интеллектуальных усилий, ибо попытка в каждом конкретном случае увидеть природу вещей заново и в подробностях, а не как типы и обобщения, утомительна, а для занятого интенсивной профессиональной деятельностью человека практически обречена на неудачу.

Сущность предлагаемого нами принципа конструктивного использования стереотипов состоит в двух положениях:

-

- в ходе планирования и реализации комплекса мероприятий развития информационной компетентности педагогических работников ОУ СПО необходимо осуществлять конструктивное преодоление («мягкое» разрушение) вредных стереотипов;

-

- в контексте мероприятий развития информационной компетентности педагогических работников ОУ СПО на многих методических уровнях (от частного методического приема до целого вида занятия или содержательного стержня серии занятий) уместным является конструктивное использование полезных стереотипов («опора» на них).

Рассмотрим пример конструктивного использования («мягкого» разрушения) вредного стереотипа, реализуемый нами в ходе занятия «Информационнокоммуникационные технологии в образовании: современное состояние и перспективы» для педагогических работников ОУ СПО. В данном примере развивается не только ряд элементов информационной компетентности слушателей, но и контекстно - элементы их научно-методической компетентности. Иными словами, необходимость использования принципа конструктивного использования стереотипов здесь продиктована принципом учета ключевой природы информационной компетентности.

В данном примере реализуется предложенный нами инновационный вид занятия ( педагогическая лабораторная работа ), ведущим методом обучения, в ходе которого является предложенный нами инновационный педагогический метод (КИДС, компьютерно-интеллектуальное дидактическое симулирование ) [5]. Его сущность такова: обучению (с целью исследования данного процесса) подвергается не реальный человек, а его модель - осуществленная компьютерными средствами система искусственного интеллекта [11]. Это дает возможность изучать исследуемое явление упрощенно, но сохраняя его существенные черты. Метод КИДС предложен и развивается нами в русле такого направления педагогический исследований, как компьютационная педагогика [8].

В нашем примере используется обучаемая нейронная сеть – простейший когнитрон (разновидность систем искусственного интеллекта, например [3]). Основными составляющими когнитрона являются перцептивный (воспринимающий) модуль

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ и распознающий модуль. Перцептивный модуль имитирует способность человека воспринимать учебную информацию (то есть знания в дидактическом понимании), а распознающий модуль подражает способности человека, воспринимая близкие в некотором смысле обучающие образы (они бывают правильные – имитирующие изложение учебного материала педагогом, – и неправильные – имитирующие предупреждение педагогом типичных ошибок обучающихся), решить затем контрольное задание (то есть классифицировать контрольные образы на правильные и неправильные). При этом ни один из контрольных образов на этапе обучения не предлагается. Мощность множества, из которого берутся все образы (и обучающие, и контрольные) настолько велика (в нижеследующих примерах 2104), что сформулировать четкое алгоритмическое решение не представляется возможным. То есть когнитрон не программируется и после действует по четкому алгоритму, а именно обучается и действует затем, дообучаясь по мере необходимости, чем усиливается сходство с реальным образовательным процессом.

В ходе занятия конструктивно используется («мягко» разрушается) вредный стереотип «машины мыслить не умеют». В качестве обучаемой машины используется созданная нами и предлагаемая к широкому доступу интеллектуальная компьютерная система [10].

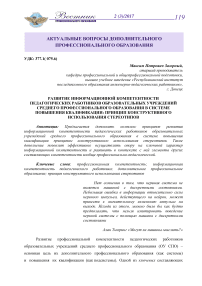

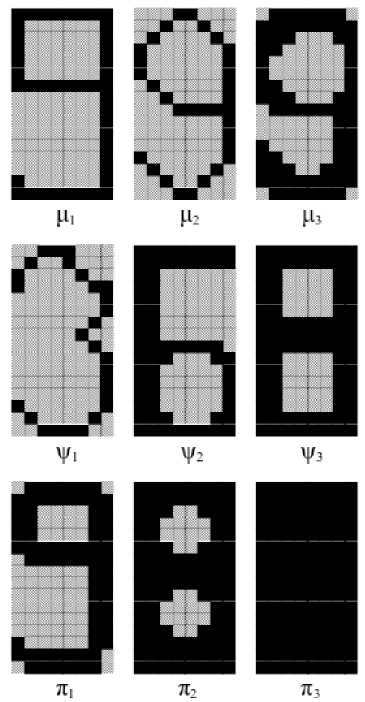

Дидактическая симуляция № 1. Содержание обучения когнитрона (то есть отображаемые в его «сознании» верные представления об изучаемом предмете) моделируется правильными обучающими образами (кортеж матриц μ ), представленными на рисунке 1:

Рис. 1. Правильные обучающие образы к дидактической симуляции № 1

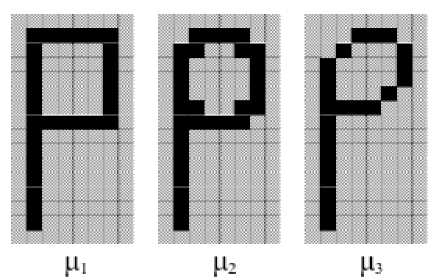

Отображение в «сознании» когнитрона неверных представлений об изучаемом предмете (предупреждение типичных ошибок) моделируется неправильными обучающими образами (кортеж матриц ψ ), представленными на рисунке 2.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

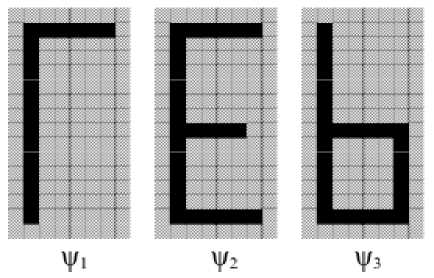

Цель обучения в соответствии с требованиями технологического образовательного подхода представлена в виде эталона деятельности полностью обученного обучающегося. По верности распознавания когнитроном контрольных образов (кортеж матриц π ), представленных на рисунке 3, можно судить о степени ее достижения.

Рис. 2. Неправильные обучающие образы к дидактической симуляции №1

Рис. 3. Контрольные образы к дидактической симуляции № 1

Результаты обучения: итогом усвоения когнитроном правильных обучающих образов является присвоение им внутренних оценок : F(μ 1 ) = 21, F(μ 2 ) = 29, F(μ 3 ) = 19. В качестве порога утвердительного распознавания принимается наименьшая из них: σ = 19. Итогом усвоения неправильных обучающих образов тоже является присвоение им внутренних оценок : F(ψ 1 ) = -1, F(ψ 2 ) = -19, F(ψ 3 ) = -27. Оценки всех неправильных обучающих образов меньше порога утвердительного распознавания: у когнитрона сформировано четкое представление об изучаемом предмете. При выполнении контрольного задания внутренние оценки контрольных образов оказались такими: F(π 1 ) = 21, F(π 2 ) = 6, F(π 3 ) = 13. Выводы когнитрона о распознавании контрольных образов: P(π 1 ) = 1 (первый контрольный образ распознан утвердительно ), P(π 2 ) = 0 (второй контрольный образ распознан отрицательно ), P(π 3 ) = 0 (третий контрольный образ распознан отрицательно ). Все контрольные задания выполнены верно.

Педагогическая проекция: правильные обучающие образы очень близки друг к другу (изучается несложный учебный материал). Неправильные обучающие образы явно далеки от правильных, хотя каждый имеет что-то общее с каким-то из них. Первый контрольный образ очень близок к правильным обучающим, а второй и третий - заметно от них далеки. Верное выполнение контрольных заданий является с дидактической точки зрения уверенно предсказуемым.

Рассмотренная дидактическая симуляция имитирует такой вид обучения (по Ю. К. Бабанскому [2]), как объяснительно-репродуктивный , который характеризуется доступным преподаванием учебного материала педагогом и репродуктивным характером усвоения знаний обучающимся.

Дидактическая симуляция № 2. Для краткости набор обучающих и контрольных образов - тройку кортежей ( р , у , п ) - будем называть методической разработкой занятия с когнитроном. Рассмотрим применение методической разработки, представленной на рисунке 4.

Рис. 4. Методическая разработка к дидактической симуляции № 2

Результаты обучения: внутренние оценки правильных обучающих образов:

F(p i ) = 3, F(p2) = 15, F(p3) = -6- Порог утвердительного распознавания: о = -6. Внутренние

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ оценки неправильных обучающих образов: F(y1) = -19, F(y2) = -44, F(Vs) = -38. Оценки всех неправильных обучающих образов меньше порога утвердительного распознавания: представление когнитрона об изучаемом предмете четкое. Внутренние оценки контрольных образов: F(ni) = -13, F(n2) = -37, F(n3) = -37. Выводы когнитрона о распознавании контрольных образов: Р(п1) = 0 (первый контрольный образ распознан отрицательно, хотя должен был быть распознан утвердительно), Р(п2) = 0 (второй контрольный образ распознан отрицательно, и это верно), Р(п3) = 0 (третий контрольный образ распознан отрицательно, и это верно). Первое контрольное задание выполнено неверно.

Педагогическая проекция : правильные обучающие образы разнообразны и довольно далеки друг от друга, хотя и представляют одну и ту же перцептивную идею (цифра «9»). Изучаемый учебный невозможно назвать весьма четко структурированным. Неправильные обучающие представляют другие перцептивные идеи, но композиционно довольно близки к правильным (особенно - третий неправильный обучающий образ к третьему правильному). Первый контрольный образ представляет усваиваемую перцептивную идею весьма отлично от того, как она была представлена на этапе обучения: первые два правильных обучающих образа являются «тонкими»

изображениями цифры «9», а третий - «средней толщины». В то же время первый контрольный образ является «жирной девяткой». Неудивительно поэтому то, что первое контрольное задание выполнено неверно.

Продолжение обучения : добавлен еще один правильный обучающий образ (рисунок 5), закрепляющий понимание обучаемым того факта, что существенную роль в усваиваемой идее играет форма образа (цифра «9»), а не «жирность прорисовки».

Рис. 5. Дополнительный правильный обучающий образ к дидактической симуляции № 2

^естну^.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Новые результаты обучения : оценки правильных обучающих образов: F(^ i ) = 46, F(p2) = 41, F(^ 3 ) = 50, F(^4) = 59. Порог утвердительного распознавания: о = 41. Оценки неправильных обучающих образов: F(v i ) = 5, F(v 2 ) = 2, F(v 3 ) = 32- Оценки всех неправильных обучающих образов меньше порога утвердительного распознавания: четкость представления когнитрона об изучаемом предмете не утрачена. Оценки контрольных образов: F(n 1 ) = 55, F(n2) = 35, F(n3) = 37. Результаты распознавания контрольных образов: Р(п 1 ) = 1, Р(п2) = 0, Р(п3) = 0. Контрольное задание выполнено полностью верно.

Рассмотренная дидактическая симуляция имитирует такой вид обучения (по Ю. К. Бабанскому [2]), как проблемное обучение , которое предполагает последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися познавательных задач, разрешая которые они, под руководством педагога, активно усваивают новые знания. В ходе дидактического симулирования проиллюстрированы важные особенности проблемного обучения: существование и практическая значимость задач, не имеющих четкого алгоритма решения и требующих эвристического осмысления; принципиальная незавершенность обучения и возможность неограниченного совершенствования компетентности обучающегося; невозможность эффективного формирования компетентности обучающегося без введения посильных задач частично-поискового характера.

Итак, в ходе описанного фрагмента занятия слушатели не только достигают ведущей дидактической цели - формирование представлений о перспективах использования компьютерных интеллектуальных систем в педагогических исследованиях (элемент их информационной компетентности), - но и развивают элементы своей научнометодической компетентности (в полном соответствии с требованиями принципа учета ключевой (распределенной) природы информационной компетентности).

После выполнения описанных дидактических симуляций слушатели получают рекомендации относительно внеаудиторной самостоятельной работы (и здесь тоже применяется принцип конструктивного использования стереотипов - опора на полезный стереотип деятельности взрослого человека «стремление к безотлагательному применению полученных новых знаний на практике»): пользуясь источником [3], изучить возможности применения обучаемых нейронных сетей в контексте инновационных подходов к диагностике результатов образовательной деятельности студентов ОУ СПО.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Итак,

-

1. Принцип учета ключевой (распределенной) природы информационной компетентности требует реализовать ее развитие у педагогических работников ОУ СПО в системе повышения их квалификации не обособленно, а учитывая две важных особенности:

-

- во-первых, задачи развития информационной компетентности представляют собой не только источник содержания обучения в ее собственной узком смысле, но и важный ресурс в связи с развитием других составляющих компетентности профессиональной вообще (и научно-методической - в частности);

-

- во-вторых, задачи развития других составляющих профессиональной компетентности педагогических работников ОУ СПО могут (и должны) проецироваться на содержание и ход процесса развития компетентности информационной.

-

2. Учет требований классических принципов доступности и наглядности обучения приводит к необходимости поиска в дополнение к традиционным инновационных средств, способных отразить нетривиальные аспекты доступности и наглядности педагогических идей. Одним из решений в контексте названной проблемы является применение предложенного нами педагогического метода КИДС (компьютерноинтеллектуального дидактического симулирования). Наглядность и доступность здесь обеспечиваются не столько путем использования тривиальных способов представления учебной информации (например, графический), сколько за счет интенсификации абстрактного аспекта педагогического интеллекта.

Такая «взаимная двойственность», вытекающая из принципа учета ключевой (распределенной) природы информационной компетентности, приводит к необходимости уточнения и дополнения системы принципов ее развития в системе повышения квалификации педагогических работников ОУ СПО.

Одновременно с этим, осмысление сущности андрагогического принципа наличия у обучающихся профессионального и жизненного опыта и эффективность опоры на него приводят к необходимости дополнения комплекса принципов развития информационной компетентности педагогических работников ОУ СПО в системе повышения квалификации принципом конструктивного использования стереотипов. Сущность его представляется двумя положениями:

-

- в ходе планирования и реализации комплекса мероприятий развития информационной компетентности педагогических работников ОУ СПО необходимо осуществлять конструктивное преодоление («мягкое» разрушение) вредных стереотипов;

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

– в контексте мероприятий развития информационной компетентности педагогических работников ОУ СПО на многих методических уровнях (от частного методического приема до целого вида занятия или содержательного стержня серии занятий) уместным является конструктивное использование полезных стереотипов («опора» на них).

Список литературы Развитие информационной компетентности педагогических работников образовательных учреждений среднего профессионального образования в системе повышения квалификации: принцип конструктивного использования стереотипов

- Альтшуллер, Г. С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач [Текст] / Генрих Саулович Альтшуллер. – Новосибирск : Наука, 1986. – 210 с.

- Бабанский, Ю. К. Оптимизация процесса обучения (Общедидактический аспект) [Текст] / Юрий Константинович Бабанский. – М. : Педагогика, 1977. – 256 с.

- Горбань, А. Н. Нейронные сети на персональном компьютере [Текст] / Александр Николаевич Горбань, Дмитрий Анатольевич Россиев. – Новосибирск : Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1996. – 276 с.

- Загорний, М. Результати педагогічного експерименту з перевірки ефективності інноваційної моделі розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ у системі підвищення кваліфікації [Текст] / Максим Загорний // Матеріали всеукр. наук.-практич. конф. «Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців». – Львів, 2013. – С. 382-384.

- Загорный, М. П. Компьютерно-интеллектуальное дидактическое симулирование: логическое моделирование оптимизации задач обучения [Электронный ресурс] / Максим Петрович Загорный // Профессиональное образование: теория, практика, инновации. – 2017. – Вып. №1 (2). – Режим доступа: http://profobrjour.ru/2017/03/31/1-2017-12/.

- Злотин, Б. Л. Месяц под звездами фантазии [Текст] / Б. Л. Злотин, А. В. Зусман. – Кишинев : Лумина, 1988. – 242 с.

- Змеев, С. И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии обучения взрослых [Текст] / С. И. Змеев. – М. : ПЕР СЭ, 2007. – 272 с.

- Коляда, М. Г. Компьютационная педагогика [Текст] / Михаил Георгиевич Коляда. – Донецк : Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2013. – 322 с.

- Липпман, У. Общественное мнение [Текст] / У. Липпман. – М. : Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – 232 с.

- Простейший когнитрон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hegelnet.org/neuro/cognitron-simple/.

- Смолин, Д. В. Введение в искусственный интеллект [Текст] / Денис Валерьевич Смолин. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 208 с.

- Чміль, А. І. Структура і зміст інформаційної компетентності педагогічного працівника професійно-технічного навчального закладу [Текст] / Анатолій Іванович Чміль, Максим Петрович Загорний // Вісник післядипломної освіти. – 2011. – № 4 (17). – С. 183-189.