Развитие интродуцированных видов Syringa (Oleaceae) в условиях Карелии

Автор: Кищенко Иван Тарасович, Потапова Марина Николаевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 2 (139), 2014 года.

Бесплатный доступ

Исследования проводили в течение 1986-2011 годов в Ботаническом саду Петрозаводского государственного университета (Южная Карелия, подзона средней тайги). Объекты исследований: сирень обыкновенная - Syringa vulgaris L., сирень мелколистная - Syringa microphylla Diels in Engl. Bot. Jahrb., сирень гималайская - Syringa emodi Wall, ex Royle Nymal., сирень Генри - Syringa henryi С. К. Schneid. in Fedde Bepert., сирень венгерская - Syringa josikaea Jacq. f. in Flora, сирень мохнатая - Syringa villosa Vahl, Enum. pl., сирень обыкновенная «Конго» - Syringa vulgaris «Congo» Lemoine. Установлено, что наиболее заметное влияние на динамику развития видов Syringa оказывает температура воздуха. Все виды, за исключением S. vulgaris f. congo, хорошо адаптировались к новым условиям и потому перспективны для интродукции в условиях Карелии.

Интродукция, развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/14750613

IDR: 14750613 | УДК: 581.522.4:582.632

Текст научной статьи Развитие интродуцированных видов Syringa (Oleaceae) в условиях Карелии

Один из важнейших показателей интродукции – степень соответствия ритмики роста и развития растения динамике экологических факторов [5]. Именно сезонный ритм развития является интегральным показателем, характеризующим адаптацию растений к условиям среды и соответствие последних биологии вида [7], [11]. В отечественной литературе выяснению особенностей сезонного развития органов лиственных древесных растений уделено сравнительно мало внимания [4].

Целью исследований являлось установление особенностей развития интродуцированных видов Syringa в условиях Карелии для оценки степени их адаптации к местному климату и перспективности для озеленительных работ. Подобные исследования на территории Карелии ранее не проводились.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследования были проведены в 1986– 2011 годах в Ботаническом саду ПетрГУ, расположенном на северном берегу Петрозаводской губы

Онежского озера (подзона средней тайги). Объектами исследований служили интродуценты 5 видов, 2 гибридов и 1 культивара рода Siringa L.: сирень обыкновенная – Syringa vulgaris L., сирень мелколистная – Syringa microphylla Diels in Engl. Bot. Jahrb., сирень гималайская – Syringa emodi Wall, ex Royle Nymal., сирень Генри – Syringa henryi С. К. Schneid. in Fedde Bepert. (гибрид), сирень венгерская – Syringa josikaeа Jacq. f. in Flora, сирень мохнатая – Syringa villosa Vahl, Enum. pl., сирень обыкновенная «Конго» – Syringa vulgaris «Congo» Lemoine (культивар)*. Деревья высажены в возрасте 6–8 лет. Каждый вид представлен 15–30 особями. Характеристика объектов исследований приведена в табл. 1.

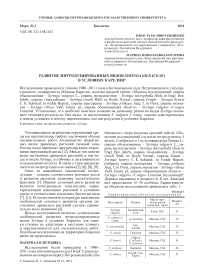

Таблица 1

Характеристика объектов исследований

|

Вид сирени |

Родина |

Место происхождения саженцев, город |

Возраст, лет |

|

Syringa vulgaris |

Балканский п-ов |

Киев, ГБС |

51 |

|

S. vulgaris f. congo |

культивар |

Москва, ГБС |

53 |

|

S. microphylla |

Сев. Китай |

Москва, ГБС |

53 |

|

S. emodi |

Гималаи |

Москва, ГБС |

53 |

|

S. henryi |

гибрид S. villosa х S. josicaea |

Москва, ГБС |

51 |

|

S. josikaea |

Карпаты |

Москва, ГБС |

63 |

|

S. villosa |

Китай, Сев. Корея |

Москва, ГБС |

51 |

Фенологические наблюдения проводили через каждые 3 сут., используя методические указания Н. Е. Булыгина [2]. Фиксировали время прохождения таких фенофаз, как набухание и распускание вегетативных и генеративных почек, начало и окончание роста побегов, обособление, распускание, завершение роста, расцвечивание и опадение листьев, опробковение побегов, бутонизация, цветение, заложение, созревание и опадение зрелых плодов. Фенофаза считалась наступившей, если она отмечалась не менее чем у 30 % побегов всех особей исследуемого вида.

Климатические данные были получены от Сулажгорской метеостанции (Карельская ги-дрометобсерватория), расположенной в 3 км юго-западнее Ботанического сада. Все выборки проверены на закон нормального распределения. Коэффициенты корреляции и различия между средними величинами оценены на достоверность. Из полученных элементарных статистик, в частности, следует, что показатель точности опыта составляет 6–7 %, а коэффициент вариации – 18–22 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенные исследования показали, что ритмика сезонного развития изучаемых видов Syringa имеет свои специфические особенности. Разные виды различаются по срокам наступления фенодат и по их продолжительности.

Анализ результатов статистической обработки показал, что ошибка средней многолетней величины фенодат весьма незначительна и, как правило, не превышает 0,5–1,0 сут. (табл. 2). Лишь для фазы созревания плодов ее величина увеличивается до 3–7 сут. Следует отметить, что повышенная погодичная вариабельность фенодат у S. henryi и S vulgaris f. сongo в 1,5–2 раза выше, чем у других видов. По мнению Н. Е. Булыгина [3] и Н. В. Шкутко [12], это свидетельствует о более низком уровне адаптированности интроду-цента к новым климатическим условиям.

Проведенные исследования позволили установить, что ритмика сезонного развития изучаемых видов Syringa имеет свои специфические особенности. По среднемноголетним данным, быстрее всего (3 V) вегетативные почки начинают набухать у S. vulgaris и S. josikaea. У S. henryi и S. vulgaris f. сongo эта фенофаза начинается на 11–19 сут. позже.

Разверзание вегетативных почек также быстрее всего происходит у S. vulgaris и S. josikaea (14 V), а позже всего – S. henryi и S. vulgaris f. сongo (21–28 V).

Линейный рост побегов начинается через 12–17 сут. после начала набухания вегетативных почек. У S. vulgaris и S. josikaea этот процесс начинается уже 20 V, а у S. vulgaris f. сongo – только 7 VI. Рост побегов у S. vulgaris f. сongo заканчивается 25 V, а у остальных видов он длится до начала июля (2–9 VII).

Таблица 2

Наступление различных фенофаз у видов Syringa

|

Фенофаза |

Syringa vulgaris |

S. microphylla |

S. emodi |

S. henryi |

S. josikaea |

S. villosa |

S. vulgaris f. сongo |

|

Пг1 |

3 V ± 0,4 |

10 V ± 0,5 |

7 V ± 0,5 |

14 V ± 0,6 |

3 V ± 0,4 |

7 V ± 0,4 |

21 V ± 0,7 |

|

Пг2 |

14 V ± 0,5 |

21 V ± 0,5 |

17 V ± 0,4 |

21 V ± 0,7 |

14 V ± 0,5 |

17 V ± 0,5 |

28 V ± 0,8 |

|

Пб1 |

20 V ± 0,6 |

23 V ± 0,6 |

23 V ± 0,6 |

26 VI ± 0,8 |

20 V ± 0,5 |

23 V ± 0,5 |

7 VI ± 1,0 |

|

Пб2 |

7 VII ± 0,6 |

5 VII ± 0,6 |

2 VII ± 0,5 |

7 VII ± 0,8 |

2 VII ± 0,6 |

9 VII ± 0,6 |

25 VI ± 1,0 |

|

О1 |

18 VI ± 0,7 |

18 VI ± 0,6 |

11 VI ± 0,7 |

11VI ± 1,0 |

15 VI ± 0,7 |

22 VI ± 0,7 |

22 VI ± 1,0 |

|

О2 |

19 VII ± 0,7 |

19 VII ± 0,5 |

15 VII ± 0,6 |

22 VII ± 0,9 |

15 VII ± 0,7 |

24 VII ± 0,6 |

5 VII ± 0,9 |

|

Л 1 |

14 V ± 0,6 |

17 V ± 0,6 |

14 V ± 0,7 |

21 V ± 0,9 |

10 V ± 0,6 |

14 V ± 0,5 |

28 V ± 0,8 |

|

Л 2 |

4 VI ± 0,7 |

28 V ± 0,7 |

21 V ± 0,6 |

4VI ± 1,1 |

25 V ± 0,7 |

21 V ± 0,6 |

4 VI ± 1,1 |

|

Л 3 |

12 VII ± 0,7 |

15 VII ± 0,6 |

15 VII ± 0,7 |

15 VI ± 1,0 |

15 VII ± 0,6 |

12 VII ± 0,6 |

29 VI ± 0,9 |

|

Л 4 |

15 IX ± 0,8 |

15 IX ± 0,7 |

10 IX ± 07 |

15 IX ± 1,1 |

10 IX ± 0,8 |

15 IX ± 0,8 |

2 IX ± 1,0 |

|

Л 5 |

23 IX ± 0,8 |

23 IX ± 0,7 |

23 IX ± 0,8 |

28 IX ± 1,4 |

15 IX ± 0,9 |

23 IX ± 0,8 |

10 IX ± 1,4 |

|

Ц1 |

21 V ± 0,5 |

28 V ± 0,4 |

21 V ± 0,5 |

1 VI ± 0,8 |

25 V ± 0,5 |

28 V ± 0,6 |

8 VI ± 0,8 |

|

Ц2 |

28 V ± 0,6 |

4 VI ± 05 |

28 V ± 0,5 |

15 VI ± 0,7 |

8 VI ± 0,4 |

4 VI ± 0,6 |

15 VI ± 0,8 |

|

Ц3 |

1 VI ± 0,7 |

8 VI ± 0,6 |

4 VI ± 0,6 |

18 VI ± 0,8 |

15VI ± 0,6 |

11 VI ± 0,8 |

22 VI ± 1,2 |

|

Ц4 |

4 VI ± 0,8 |

15 VI ± 0,7 |

8 VI ± 0,8 |

22 VI ± 1,2 |

18 VI ± 0,8 |

15 VI ± 0,7 |

23 VI ± 1,4 |

|

Ц5 |

15 VI ± 0,9 |

22 VI ± 0,9 |

15 VI ± 0,9 |

5 VII ± 1,4 |

29 VI ± 0,7 |

22 VI ± 0,9 |

27 VI ± 1,4 |

|

Пл 1 |

22 VI ± 1,4 |

25 VI ± 1,2 |

25 VI ± 1,0 |

12 VII ± 1,7 |

5 VII ± 0,9 |

25 VI ± 0,9 |

5 VII ± 1,6 |

|

Пл 2 |

8 VII ± 1,3 |

8 VII ± 1,4 |

12 VII ± 1,4 |

19 VII ± 2,0 |

15 VII ± 1,4 |

12 VII ± 0,4 |

5 VII ± 2,4 |

|

Пл 3 |

15 VII ± 2,5 |

21 VII ± 2,7 |

15 VIII ± 2,4 |

21 VIII ± 3,4 |

15 VIII ± 2,4 |

15 VIII ± 3,4 |

5 VII ± 4,4 |

|

Пл 4 |

11 IX ± 3,6 |

11 IX ± 3,4 |

10 IX ± 3,74 |

15 IX ± 7,4 |

25 IX ± 3,8 |

15 IX ± 3,3 |

5 VIII ± 6,4 |

Примечание. Обозначения фенофаз: Пг1 – набухание почек; Пг2 – разверзание почек; Пб1 и Пб2 – начало и окончание линейного роста побегов; О1 – опробковение основания побегов; О2 – опробковение ростовых побегов по всей длине; Л 1 – обособление листьев на побегах; Л 2 – листья не достигают нормальных размеров; Л 3 – завершение роста и вызревание листьев; Л 4 – расцвечивание отмирающих листьев; Л 5 – опадение листьев; Ц1 – набухание генеративных почек; Ц2 – разверзание генеративных почек; Ц3 – бутонизация; Ц4 – начало цветения; Ц5 – окончание цветения; Пл 1 – завязывание плодов; Пл 2 – плоды достигают зрелых размеров; Пл 3 – созревание плодов; Пл 4 – опадение зрелых плодов.

Опробковение оснований побегов у всех изученных видов начинается во второй декаде VI. Процесс опробковения побегов по всей длине у S. vulgaris f. сongo заканчивается 5 VII, что на 10– 19 сут. раньше по сравнению с другими видами.

Обособление листьев у S. vulgaris и S. vulgaris f. сongo начинается 21–28 V, а у других видов – почти на 2 недели раньше. Завершается рост листьев ранее всего (15–29 VI) у S. henryi и S. vulgaris f. сongo , у остальных видов – в середине VII. В фазу расцвечивания отмирающих листьев S. vulgaris f. сongo вступает уже 2 IX, а остальные виды – во второй декаде IX. Быстрее всего (10 IX) начинают опадать листья у S. vulgaris f. сongo. У остальных видов эта фенофаза начинается на 1–2 недели позже.

Генеративные почки начинают обосабливаться на побегах у S. henryi и S. vulgaris f. сongo уже 1–8 VI, а у других видов – на 2–3 недели позже. Разверзание почек у S. vulgaris и S. emodi начинается одновременно – 28 V, у других видов – через 1–2 недели (4–15 VI). Фаза бутонизации начинается ранее всего у S. vulgaris и S. emodi (1–4 VI), а позже всего – у S. vulgaris f. сongo (22 VI). Начинается цветение у S. vulgaris и S. emodi 4–8 VI, у других видов – через 2–3 недели. Заканчивается цветения быстрее всего у S. vulgaris и S. emodi (15 VI), у других видов – в конце июня и даже в начале августа ( S. henryi ).

Завязывание плодов у S. vulgaris, S. microphylla, S. emodi и S. villosa происходит в конце июня, а у остальных видов – в начале июля. У изучаемых видов плоды достигают зрелых размеров с 5 по 19 VII. Первым в фазу созревания плодов вступает S. vulgaris f. сongo (5 VII), спустя 2–3 недели – S. vulgaris и S. microphylla , а остальные виды – в середине августа. Зрелые плоды начинают опадать у S. vulgaris f. сongo уже 5 VIII, у других видов – в середине и даже конце ( S. josikaea ) сентября.

Авторы многочисленных исследований (см., напр., [6], [8]) убедительно показали, что особенности развития различных видов растений обусловлены их неодинаковой требовательностью к экологическим факторам. Поэтому, определив диапазон толерантности основных фенофаз к экологическим факторам, можно судить о степени адаптации данного вида растений к условиям местообитания. Как показали исследования, температурный режим воздуха, в отличие от других факторов, остается стабильным в момент наступления очередной фазы за исследуемый период, что свидетельствует о влиянии данного фактора на развитие растений. К аналогичному выводу ранее пришли и другие авторы [1].

Исследования среднесуточных среднемноголетних значений экологических факторов во время прохождения фенофаз видов Syringa показали, что набухание вегетативных почек у S. vulgari, S. emodi, S. josikaea и S. villosa начинается при повышении среднесуточной температуры воздуха до +5.. .+7 °C. Для начала данной фенофазы у S. henryi и S. vulgaris f. сongo требуется гораздо белее теплая погода (выше +16 °C). Разверзание вегетативных почек у двух последних видов, а также у S. microphylla, происходит при повышении температуры до +20 °C, у остальных видов – при +15 °C.

Линейный рост побегов у S. henryi и S. vulgaris f. сongo начинается при повышении температуры до +13 °C, а у остальных видов – примерно до +10 °C. Данная фенофаза у всех видов завершается при температуре, близкой к +20 °C.

Опробковение побегов у изучаемых видов начинается при температуре около +11 °C, а заканчивается при температуре около +20 °C.

Обособление листьев на побегах S. josikaea и S. vulgaris f. сongo происходит при сравнительно прохладной погоде (около +10 °C), у других видов – при +15…+20 °C. Завершение роста и расцвечивание отмирающих листьев у S. vulgaris f. сongo наблюдается при наименьших значениях температуры (соответственно +15 и +9 °C), по сравнению с другими видами (соответственно +23 и +12 °C). Опадение листьев у изучаемых видов начинается при снижении температуры до +11 °C.

Фазы набухания, разверзания генеративных почек и бутонизации у разных видов начинаются при почти одинаковом температурном режиме (+10…+13 °C). Выяснилось, что S. henryi и S. vulgaris f. сongo наиболее требовательны к температуре воздуха в начале и конце фазы цветении (+14…+16 и +22 °C).

Завязывание плодов у S. josikaea, S. villosa и S. vulgaris f. сongo происходит при температуре более +20 °C, у других видов – всего при +12…+15 °C. Фаза созревания плодов при самых низких показателях теплообеспечен-ности (+12 ° C) начинается у S. microphylla , S. emodi и S. henryi. Опадание плодов у изучаемых видов проходит при температуре воздуха +10…+14 °C.

ВЫВОДЫ

-

1. Изученные виды Syringa характеризуются значительным сходством по времени протекания большинства фенофаз.

-

2. Температура воздуха оказывает наиболее заметное влияние на динамику развития видов Syringa .

-

3. Все виды, за исключением S. vulgaris f. сongo , хорошо адаптированы к новым условиям и потому перспективны для интродукции в условиях Карелии.

* Работа выполняется при финансовой поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.

Список литературы Развитие интродуцированных видов Syringa (Oleaceae) в условиях Карелии

- Белорусец Е. Ш., Горб В. К. Сирень. Киев: Урожай, 1990. 176 с.

- Булыгин Н. Е. Фенологические наблюдения над древесными растениями. Л.: Изд-во ЛТА, 1979. 97 с.

- Булыгин Н. Е. Принципы выделения дендроритмотипов и их индикационное значение в интродукции древесных растений//Биологическое разнообразие. Интродукция растений: Материалы 2-й Междунар. науч. конф. (2023 апреля 1999 г.). СПб.: Изд-во ЛТА, 1999. С. 111-113.

- Колесниченко А. Н. Сезонные ритмы развития древесных интродуцентов//Охрана, изучение и обогащение растительного мира. Киев, 1985. № 12. С. 53-59.

- Лапин П. И. Сезонный ритм развития древесных растений и его значение для интродукции//Бюллетень ГБС АН СССР. 1967. Вып. 65. С. 12-18.

- Лапин П. И. Научные основы и результаты интродукции древесных растений//Журн. общ. биол. 1977. № 5. С. 781-793.

- Логинов В. Б. К методике построения частных теорий интродукции//Теории и методы интродукции растений и зеленого строительства: Материалы Респ. конф. Киев, 1980. С. 58-60.

- Плотникова Л. С., Губина Е. М. Рост и развитие древесных растений в культуре//Сезонный ритм интродуцированных древесных растений флоры СССР. ГБС АН СССР. М., 1986. С. 127-149.

- Потапова С. А. Динамика роста побегов интродуцированных видов сосен//Бюллетень ГБС АН СССР. 1985. Вып. 137. С. 28-31.

- Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб.: Мир и семья, 1995. 992 с.

- Шестопалова В. В. Итоги интродукции сосновых (Pinaceae Lindl.) на Среднерусской возвышенности и перспективы их использования: Автореф. дисс.. канд. биол. наук. Киев, 1982. 22 с.

- Шкутко Н. В. Хвойные Белоруссии. М.: Наука, 1991. 263 с.