Развитие инженерно-экономического образования в условиях перехода к экономике быстрого развития

Автор: Фирстов Юрий Петрович, Акулов Дмитрий Сергеевич, Полоскова Маргарита Ивановна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Трибуна молодого ученого

Статья в выпуске: 2 (36), 2017 года.

Бесплатный доступ

Развитие экономики быстрого развития (экономики инноваций) вызывает необходимость существенных изменений в системе высшего образования. Прежде всего, это касается технического и экономического образования. Начинает происходить интеграция технического и экономического знания, причем на фундаментальной основе. В результате возникает особое инженерно-экономическое знание и образование. В статье рассмотрена природа инженерно-экономического знания в экономике инноваций, особенности его развития, особенности организации учебного процесса. Приведены рекомендации для экономических факультетов технических университетов.

Инновации, инженерия, образование, согласованность, технологические уклады, экономика

Короткий адрес: https://sciup.org/14240107

IDR: 14240107 | УДК: 378.147, | DOI: 10.7442/2071-9620-2017-9-2-122-132

Текст научной статьи Развитие инженерно-экономического образования в условиях перехода к экономике быстрого развития

Происходящее изменение мировой экономики (инновационная модернизация) устанавливает новые модели развития [6; 8; 9]. Их нужно обязательно учитывать при создании стратегий высшей школы [2; 3]. Прежде всего, это касается физического (инженерного) и экономического образования. Дело в том, что новая экономика основывается на системе массовых технологий (индустриальных, информационных, потребительских, социальных и др.). Они, конечно, выполняют свои технические, утилитарные функции. Вместе с тем, они оказывают сильное влияние на формирование экономических процессов, на взаимосвязь бизнес-процессов в разных сферах, например, развитие микроэлектроники управляет согласованным развитием многих потребителей. Интернет управляет совместным развитием многих областей социальной сферы. Массовые технологии создают на рынке естественную координацию множества изменений разной природы. Таким образом, они выполняют экономическую функцию побуждения и согласования созидательных процессов. Поэтому технический объект все чаще рассматривается как элемент бизнес-среды, как экономический инструмент. Это должно найти отражение в изменении содержания как инженерного, так и экономического образования.

При формировании экономики инноваций возрастает объем массовых технологий и усиливается их интегрирующее влияние. Поэтому в экономике инноваций начинает все более активно развиваться инженерно-экономическое знание. Инженерно-экономическое образование начинает отказываться от подходов эконофизики [15], в которых используются физические модели для решения экономических задач (или используются экономические модели для физических задач). Оно отказывается и от подходов бизнес-школ [16], изучающих лишь имеющийся опыт организации бизнеса. Инженерноэкономическое знание формируется в изучении фундаментальных процессов совместного совершенствования физики, инженерии и бизнеса в условиях экономики инноваций. Оно фиксирует условия оптимальности процесса их совместного совершенствования [11]. Именно такой подход становится перспективным в современных условиях.

Развитие инженерно-экономического знания и образования может иметь ключевое значение для управления изменением модели развития современной экономической системы. Это связано с тем, что при его формировании должна решаться ключевая проблема современной экономики – проблема интеграции (согласованности) множества изменений разной природы. В связи с этим, важно исследовать ход развития инженерноэкономического знания и образования, его основополагающие модели.

В литературе вопросу формирования интегрированного (многодисциплинарного) знания и интегрированного образования уделяется все большее внимание [2; 3]. Прежде всего, эти вопросы рассматриваются в контексте подходов дисциплин: «Управление знаниями», «Управление изменениями» [8; 10]. Значительный вклад в решение этой задачи вносит внедрение образовательного стандарта CDIO [4]. Он определяет цели, мероприятия и др., создающие соответствующие свойства в физическом и инженерном образовании.

К сожалению, используемые (в большей части известных работ) модели создания знаний не учитывают фундаментальных особенностей процессов формирования новой экономической и технологической систем. Именно этот недостаток нужно исправить. Нужно исследовать природу и закономерности формирования, интегрированного инженерно-экономического образования в условиях перехода к экономике инноваций. Это позволит определить новые ориентиры в организации учебных процессов, научно-исследовательских работ. По этой причине в статье исследованы тенденции, поддерживающие развитие

Развитие инженерно-экономического образования в условиях перехода к экономике быстрого развития

Ю.П. Фирстов, Д.С. Акулов, М.И. Полоскова

инженерно-экономического образования в условиях перехода к экономике быстрого развития; рассмотрены особенности его формирования. Даны рекомендации по построению учебных курсов инженерно-экономических отделений университетов.

Тенденции развития инженерного и экономического образования в условиях перехода к экономике быстро развития

В мировой экономике происходят глобальные перемены. Меняется модель ее развития [6; 7; 9]. Формирование интегрального физико-инженерно-экономического образования [3; 16] является следствием и инструментом этих процессов. Поэтому его исследование нужно проводить в связи с моделями трансформации технологической и экономической среды в новый уклад.

К сожалению, до последнего времени недостаточно изучались свойства новой организации технологической среды (экономики инноваций). В основном разрабатываются приемы реагирования на вызовы, возникающие в устаревающей системе. Это создает рассогласование процесса перехода к новому укладу. Становится все более понятно, что необходимо фундаментальное переосмысление имеющихся знаний и аналитического аппарата в отношении моделей трансформации экономической среды к новой модели [7; 9; 13]. Система образования должна стать «фабрикой» предупреждающего создания новых знаний для управления процессом изменения системы; фабрикой соответствующих кадров.

Аналогичная ситуация возникла, например, в XVII веке. Появление механики Ньютона-Лейбница создало импульс для изменения технологической, экономической и социальной организации. При этом система образования выступала как главный инструмент глобальных изменений.

Таким образом, современное образование должно быть целенаправленно действующим инструментом управле- ния преобразованиями. Эта цель должна быть доминирующей в развитии инженерно-экономического сегмента.

В современных условиях особое значение приобретает инженерия. Инженерия является наукой об инструментах. Она занимается сферой «пересечения» физики (науки о законах природы) и экономики (наукой об отношениях, побуждающих к созидательной деятельности). При создании инструмента одновременно и нераздельно решаются вопросы физической реализации, а также удобства производства и применения, развития творческих процессов в экономической системе.

Знания, представленные в форме инструментов (инструментированные знания), быстро включаются в деятельность, в процессы изменений. Поэтому в экономике инноваций полезные знания, прежде всего, представляются в форме инструментов (информационных, технических, потребительских, финансовых и др.) [6; 11; 13]. В условиях перехода к экономике быстрого развития значение инженерного знания возрастает.

При этом важно еще раз отметить, что инструмент все более приобретает функцию управления созидательными процессами в развитии экономической среды.

Рассмотрим поясняющий пример. Создан электронный процессор. В результате этого на рынке происходят быстрые изменения. Возникают новые свойства потребителя, технологические возможности, варианты использования. Быстрое и согласованное изменение системы становится главным средством совершенствования изделия. При этом изменение объекта не должно вносить рассогласований в процесс совершенствования системы. Новые решения должны поддерживать согласованность изменений в технологическом укладе. Нужно одновременно создавать утилитарные (функциональные) и системные (интегрирующие) свойства.

По этой причине, технический объект должен рассматриваться неразрывно вместе с создаваемым им полем творческих процессов. Нужно определить закономерности процесса совершенствования объекта (инструмента), гарантирующие сохранение согласованности созидательных процессов в системе. Объект становится инженерно-экономическим, он приобретает в рынке системные свойства. Это требует изменения содержания учебных курсов инженерии. В них должно присутствовать изучение системных свойств.

Особые тенденции также возникают в развитии экономического знания. Современное поколение технологий создает условия для ускорения и синхронизации созидательных, творческих процессов. Это порождает новые экономические отношения. Например, в производственной сфере кооперация начинает приобретать большее значение, чем конкуренция. Конкуренция становится инструментом оптимизации технологических отношений в кооперации.

Все большее значение приобретает глубина связи быта с новым поколением технологий. Возрастает роль сферы быта, связанной с творчеством в технико-экономической сфере. Поэтому возрастает влияние будущего состояния технологической среды на экономические отношения в настоящем. В связи с этим важнейшей задачей управления в экономике инноваций становится обеспечение единства (согласованности) созидательных процессов будущего, настоящего и прошлого [11]. Они должны стать безусловно согласованным единым процессом. Предметом изучения инженерии и экономики, прежде всего, должны быть технико-экономические среды, обеспечивающие такое единство изменений своими системными свойствами. Таким средами являются технологические уклады, формируемые экономикой инноваций.

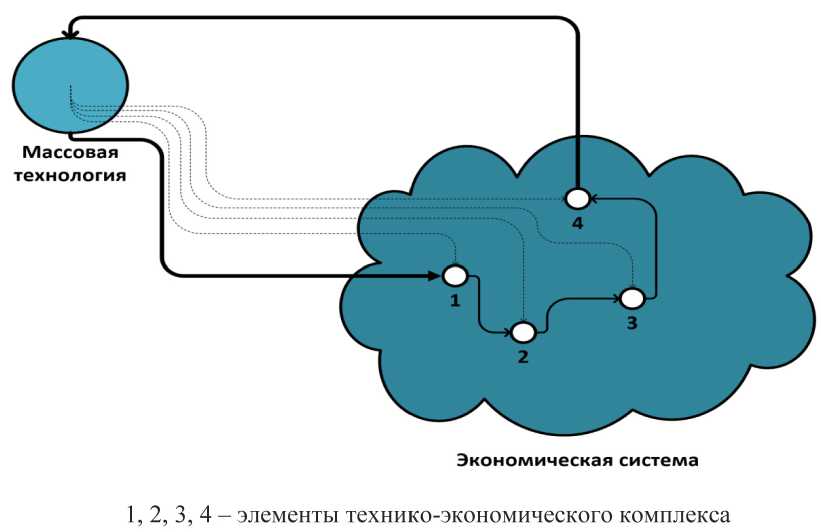

Особенность объекта и предмета инженерно-экономического знания

Доминирующим отличием современной экономики является то, что она основана на масштабных массовых техноло- гиях. Каждая массовая технология (или продукт, инструмент) формирует свой технологический уклад: систему потребителей, технологических единиц, контрагентов, финансов, влияет на менталитет общества и т.д. Такой комплекс является одновременно и техническим и экономическим объектом. Согласно исследованию С.Ю. Глазьева, В.В. Харитонова и др. «Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада», организация технологического уклада определяется доминирующим способом производства, т.е. доминирующей массовой технологией. Ранее доминирующими были, например, технологии механики или паровых двигателей [5]. Инженерное образование концентрировало внимание на соответствующих знаниях. Современная организация основана на множестве способов производства, созданных разными массовыми технологиями нового поколения (микроэлектроника, информационные системы, интернет, системы массовой информации, массовые потребительские технологии и др.) [6] (рис. 1). Поэтому в ней содержится много технологических укладов разного масштаба. Экономика инноваций формируется как комплекс согласованных технологических укладов.

Совершенствование технологических укладов происходит путем почти одновременного и согласованного изменения его продуктов, производств, потребителей. Это обеспечивает высокую скорость изменений. Примером является развитие микроэлектроники, которое происходит в форме непрерывного изменения технологической и экономической организации отрасли. Нужно, чтобы процесс совершенствования технологических укладов был построен оптимально .

Поэтому основным объектом изучения все более начинают становиться технологические уклады. Важно отметить, что в этом случае изучается технико-экономический объект. Он должен быть источником согласованных инженерных и экономических знаний, изучаемых в интегрированном учебном процессе.

Развитие инженерно-экономического образования в условиях перехода к экономике быстрого развития

Ю.П. Фирстов, Д.С. Акулов, М.И. Полоскова

Рисунок 1. Формирование технико-экономического уклада массовой технологией

Тут важно подчеркнуть, что решение задачи интеграции знаний (создания инженерно-экономического знания) состоит не в определении общего языка физики, экономики, инженерии. Нужно обеспечить естественное единство их развития. Для этого нужно обеспечить согласованность действия единого созидательного процесса [11]. В этом случае будет постоянно поддерживаться согласованность формальных моделей и экспертных мнений.

Решение проблемы сохранения согласованности, очевидно, не связано с аналитическими ухищрениями. Оно может быть достигнуто лишь благодаря свойствам экономической среды. Нужно определить особые процессы формирования экономики инноваций, создающие такой механизм.

Особенности организации образовательного процесса

Рассмотренные изменения должны проявиться в организации учебных куров. Для примера рассмотрим систему учебных курсов, предлагаемых для инженерно-экономического отделения университета: «Системный анализ в эко номике инноваций», «Основы инновационной экономики», «Менеджмент экономики инноваций», «Бизнес-инженерия (бизнес-информатика)», «Управление проектированием технико-экономических комплексов».

Основополагающая роль принадлежит системному анализу, который управляет формированием согласованного аналитического аппарата комплекса различных дисциплин для решения задач экономики инноваций. Как отмечалось выше, благодаря интегрирующему действию массовых технологий возникает тенденция установления согласованности изменений объектов и системы. Значит, «автоматически» поддерживается разрешимость основополагающей проблемы системного анализа: обеспечение единства изменения объекта и системы. Это позволяет ввести дополнительные «аксиомы», которые определяют условие согласованности процесса формирования объекта с развитием идеальной экономики инноваций [11; 13; 14]. Такой расширенный системный анализ представляет аналитический аппарат идеальной экономики инноваций. Он является инструментом преобразования знаний различных дисциплин в форму, обеспечивающую их совместное согласованное совершенствование в условиях формирования экономики инноваций [11].

Курс «Основы инновационной экономики» должен рассматривать простые интерпретации моделей идеальной экономики инноваций в удобных для этого прикладных областях. В статье Ю.П. Фирстова, М.Р Хусниярова «Индикатор для прогнозирования развития научно-технологического направления» приведен пример такого рассмотрения [11]. В указанном курсе анализируются особенности организации экономики инноваций, особенности организации технологических комплексов, продуктовых потоков и др. Он должен формировать опыт изучения технологической и экономической областей экономики инноваций. На этой основе вводится курс «М енеджмент экономики инноваций». В нем рассматриваются механизмы управления процессом трансформации технико-экономической среды в состояние быстрого развития без нарушения согласованности процессов развития технологических и экономических средств. Исследуются особенности аналитических методов: прогнозирование в экономике инноваций, особенность методов оптимизации и др. [11; 12; 13; 14]. Задача курса состоит в изучении методов создания аналитического управления экономикой инноваций, в исследовании технологии формирования решений.

Важным курсом является «Бизнес-инженерия» и, в частности, «Бизнес-информатика». Бизнес-инженерия рассматривает инженерный объект как инструмент создания созидательных процессов и их согласования. В частности, бизнес-информатика создает комплекс информационных инструментов, управляющих созидательными бизнес-процессами рынка, процессами принятия решений. Поэтому информационный инструмент рассматривается как элемент, формирующий рынок. Бизнес-инфор- матика является одновременно и экономической и технической дисциплиной. Становится важным изучение того, как системные свойства информационного инструмента создают и интегрируют созидательную деятельность в производство, в социум и др.

Предметом бизнес-информатики, прежде всего, становится т о, ч т о обеспечивает согласованность совместного совершенствования экономической и информационной сред. Это требует применения особых методов, которые изучаются в курсах «Системный анализ», «Экономика инноваций» и «Менеджмент экономики инноваций».

В учебном курсе «Управление формированием технико-экономических комплексов» производится интерпретация моделей, представленных в предыдущих курсах, и рассматриваются конкретные примеры управления трансформацией технико-экономических систем в состояние быстрого развития. Прежде всего, рассматривается управление проектом «Инновационный университет». Его целью является создание университетской среды, адекватной экономке инноваций и интерфейсов между университетом и рынком в инновационном развитии. Рассматривается проект развития промышленности электронных средств обработки сигналов и др.

Для поддержания быстрого обновления предлагаемой системы курсов требуется приток новых знаний. Для этого, в частности, нужно существенное изменение в организации и содержании научноисследовательских работ, проводимых в университетах. Под влиянием масштабных массовых технологий происходит формирование высоко интегрированной индустрии научных исследований, формируется рынок результатов исследований и технологий исследований. Важно обеспечить согласованное изменение интегрированной индустрии производства знаний. В решении этой задачи исследовательский сектор университетов приобретает особую роль. Это связано с тем,

Развитие инженерно-экономического образования в условиях перехода к экономике быстрого развития

Ю.П. Фирстов, Д.С. Акулов, М.И. Полоскова

что исследовательский сектор университета может быть защищен от влияния давления множества обстоятельств, связанных с устаревающей организацией экономики . Именно в университете складываются условия для одновременного реформирования как аналитической основы, так и множества сфер ее применения, подготовки кадров и др. Здесь возникает возможность «синхронизации и резонанса» одновременных преобразований по многим направлениям. Например, в исследовании Ю.П. Фирстова, П.Л. Федорова, М.Р. Хусниярова «Особенности системного анализа в экономике инноваций» разработаны оценки комплекса кафедр университета как комплекса исследовательских единиц, обладающих согласованностью процессов совершенствования для экономики инноваций [12].

Кроме того, в условиях университета нужно сформировать экспертную среду, подготовленную для исследовательской работы в области развития экономики инноваций. Для этого, как показано в исследовании В.В. Харитонова, А.А. Ежова и др. «Эконофизика. Современная физика в поисках экономической теории» [14], экспертная среда должна быть сформирована особым образом и обеспечивать условия собственного развития экспертных знаний в соответствии с моделями развития знаний экономики инноваций.

Задачи и состояние инженерно-экономического образования

В современном мире происходит «смыкание» процессов решения социальных вопросов, вопросов экономической целесообразности и физической реализуемости. Поэтому ставится задача обеспечения единства экономико-инженерно-физического знания для работы на формирующемся новом технологическом рынке. В настоящее время требуется обеспечивать подготовку специалистов – исследователей, способных анализировать быстро меняющуюся технико-экономическую систему по всем направлениям совершенствования и управлять созиданием ее средств.

Аналогичная задача решалась инженерно-физическим образованием для обеспечения органической связи воспроизводства знаний о ядерной физике, о воплощении их в инженерно-технических решениях атомной промышленности, отображения закономерностей последней в организационных и социальных системах.

Современная система инженерноэкономического образования представляется совокупностью различных сегментов. Прежде всего, следует отметить роль экономических отделений ведущих технических вузов (Национального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» (НИЯУ МИФИ), Национального исследовательского университета «Московский физико-технический институт» (НИУ МФТИ)) и др. Именно экономические отделения ведущих технологических вузов непосредственно связаны с деятельностью на рынке новых технологий. Они являются «интерфейсом» между экономической наукой (экономическим образованием) и инженерией нового технологического уклада. Большая часть преподавательского состава этих отделений имеет опыт работы как в экономике, так и в сфере высоких технологий. Она способна быстро и достаточно полно понимать проблемы их совместного развития. Кроме того, в 90-х годах научно-преподавательский состав экономических отделений технических вузов в значительной степени оказался противником монетарных воззрений, развивал особые научные школы, например: эконофизику [15], информационную экономику [9], связанные с особенностями современной экономики. Этот сегмент экономического образования достаточно близок к университетам экономического профиля (например, Государственному университету управления (ГУУ)), которые в той или иной мере сохранили кадры специалистов по управлению в промышленности. Сотрудничество первого и второго сегментов (например, НИЯУ МИФИ и ГУУ) создает условия для формирования научных школ, решающих задачи смены технологических укладов в наукоемких отраслях (например, в области развития наноиндустрии [1; 6]).

Интерес к инженерно-экономическому знанию имеется в секторе экономического образования, связанном с исследованием современных рынков (например, Высшая Школа Экономики, бизнес-школа Сколково и др.). Расширяется сотрудничество этого сектора с техническими университетами (например, сотрудничество Высшей школы экономики с НИЯУ МИФИ, НИУ МФТИ и др.). При этом проблема интеграции экономического и инженерного образования решается, например, путем обучения бакалавров в технических исследовательских университетах, а магистров – в бизнес-школе Сколково. Такой подход, конечно, упрощает процесс интеграции экономических и инженерных знаний. Однако предоставление экономического и инженерного образования на уровне лишь бизнес-компоненты для решения современных задач представляется недостаточным. Это же следует сказать об инженерной подготовке на уровне бакалавра. И инженерная и экономическая компоненты должны быть представлены в гораздо более фундаментальном содержании.

В связи с фундаментальностью задач, связанных с развитием технико-экономического образования, требуются существенные изменения в организации учебных курсов, в проведении практики, научно-исследовательских работ и др. При этом возникает существенная проблема. Высшее учебное заведение не может сразу перейти к новым технологиям принятия решений, учебным курсам и т.д. Возможно обрушение согласованности налаженной в вузе работы. Поэтому нужны два инструмента управления. Задачей первого является удержание эффективности деятельности вуза в имеющемся укладе. Задача второго – формирование свойств, соответствующих новой системе деятельности и отношений. Нужны два согласованных между собой ком- плекса методов, инструментов, индикаторов. Один из них управляет поведением вузовской системы, соответствующей первому укладу. Другой – деятельностью в контексте процессов формирования экономики инноваций. Вопросы организации системы управления второго типа разработаны недостаточно.

Развертывание вузовской системы нового уклада должно происходить с опорой на ту ее часть, в организации и деятельности которой наиболее полно реализуются модели экономики инноваций и инновационного управления (так называемых драйверов). Экономические отделения инженерных вузов (например, в экономико-аналитическом институте НИЯУ МИФИ) могут и должны стать драйверами этого процесса, так как непосредственно связаны с областями знаний, под влиянием которых происходят массовые изменения в экономической системе.

Таким образом, переход к новому технологическому и хозяйственному укладу меняет механизм совершенствования экономики. Это является важнейшей инновацией и ключевым ресурсом. В результате возникает инженерно-экономическое знание, изучающее экономические и технические свойства объекта в единстве их природы. Его развитие является результатом и ключевым инструментом управления процессом смены укладов. Развитие экономики инноваций производит трансформацию системы знаний, в ходе которой инженерно-экономическое знание (и образование) приобретает ключевую роль, оно впервые выделяется как вполне самостоятельная компонента.

В условиях инновационного развития необходима специальная организация учебных курсов, системы НИОКР, экспертной системы и др. Для развития инженерно-экономического образования требуется создание межуниверситетской кооперации.

Список литературы Развитие инженерно-экономического образования в условиях перехода к экономике быстрого развития

- Азоев Г.Л. и др. Рынок нано: от нанотехнологий к нанопродуктам. -М.: БИНОМ, 2011. -319 с.

- Бобыкина А.И. Инновационная стратегия развития современного высшего образования//Современная высшая школа: инновационный аспект. -2016. -№1. С. 57-67.

- Волков А., Ливанов Д. Ставка на новое содержание Электронный ресурс//Ведомости. -Режим доступа: www. vedomosti.ru/opinion/news/3499241/stavka_na_novoe_soderzhanie?full#cut

- CDIO Standards 2.0 (2010) //CDIO. -Режим доступа: http://www.cdio.org/implementingcdio/standards/12-cdio-standards

- Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. -М.: ВлаДар, 1993. -391 с.

- Глазьев С.Ю., Харитонов В.В. и др. Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада. -М.: Травант, 2009. -256 с.

- Крутиков В.К., Дорожкина Т.В., Зайцев Ю.В. Федорова О.В. Управление изменениями: учебно-методическое пособие. -Калуга: ИП Шилин Эйдос, 2014. -85 с.

- Лазарев И.А. Хижа Г.С., Лазарев К.И. Новая информационная экономика и сетевой механизм развития. -М.: Дашков и К, 2005. -259 с.

- Ласло Э. Макросдвиг К устойчивости мира путем перемен. -М.: Тайдекс Ко, 2004. -301 с.

- Маринко Г.И. Современные модели и школы в управлении знаниями//Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). -2004. -№ 2. С. 45-65.

- Фирстов Ю.П., Акулов Д.С., Тимофеев И.С. «Экономизация» знаний в физическом образовании//Современная высшая школа: инновационный аспект. -2016. -Т. 8. -№ 4. С. 114-124.

- Фирстов Ю.П., Федоров П.Л., Хуснияров М.Р. Особенности системного анализа в экономике инноваций.//Теория экономического анализа. -2014. -№ 38 (380). С. 49-59.

- Фирстов Ю.П., Хуснияров М.Р. Индикатор для прогнозирования развития научно-технологического направления //Современные проблемы науки и образования. -2013. -№3. -Режим доступа: http://www.science-education.ru/109-9200

- Фирстов Ю.П., Хуснияров М.Р. Формирование и оценка экспертной сети для прогнозирования инновационного научно-технологического направления //Современные проблемы науки и образования. -2013. -№3. -Режим доступа: http://www.science-education. ru/109-9224

- Харитонов В.В., Ежов А.А. и др. Эконофизика. Современная физика в поисках экономической теории. -Москва: МИФИ, 2007. С. 624.

- Чубайс А.Б. Технологическое предпринимательство и глобальные технологические тренды. //Открытый лекторий eNANO. -Режим доступа: http://edunano.ru/view_doc.html?mode= doc&doc_id=6276378079627921512