Развитие экономического потенциала России в условиях санкционного давления: ретроспектива и перспектива

Автор: Чуев Сергей Владимирович, Митрофанова Елена Александровна, Гришаева Светлана Алексеевна, Коновалова Валерия Германовна

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Политика

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены основные результаты исследования исторического опыта развития экономического и промышленного потенциала в советский период. В публикации обоснована актуальность изучения механизма хозяйствования в СССР с целью использования эффективных наработок в современных условиях; выявлены объективно существующие признаки, присущие социально-экономической ситуации в стране как в советский период, так и в настоящее время; проведен ретроспективный анализ истории экономического развития СССР; сформирован перечень эффективных управленческих практик в области развития промышленного потенциала России в условиях санкций на основе глубинных экспертных интервью; в ходе социологических опросов изучено общественное мнение в отношении необходимости и возможности использования советского опыта для развития экономического и промышленного потенциала России в условиях технологической блокады и санкций Запада.

Экономический потенциал, советская экономика, санкции, ссср, ретроспективный анализ, экспертное интервью, социологический опрос

Короткий адрес: https://sciup.org/149142186

IDR: 149142186 | УДК: 338(470) | DOI: 10.24158/pep.2023.3.1

Текст научной статьи Развитие экономического потенциала России в условиях санкционного давления: ретроспектива и перспектива

Эскалация санкционного давления со стороны стран коллективного Запада, начавшаяся после февраля 2022 года, резко изменила условия функционирования российской экономики. В принципиально новых геополитических и социально-экономических обстоятельствах руководством был принят стратегический курс по выводу страны на траекторию реальной технологической независимости (суверенитета). Поскольку для России экономическая блокада приобрела долгосрочный характер, необходимо наряду с первоочередными стабилизационными мерами определить средне- и долгосрочные преобразования, которые должны быть направлены на преодоление накопившихся уязвимостей и решение задач развития.

Все вышеизложенное обусловливает актуальность и необходимость научных исследований в области изучения и систематизации материала по тематике развития промышленного и экономического потенциала страны в условиях санкционной войны, требует уточнения теоретико-методологической базы курса на технологическую независимость, проведения анализа инструментов и механизмов его реализации.

Для научно обоснованного прогноза перспектив развития национальной экономики представляется необходимым проведение сравнительного анализа существовавших моделей развития экономики, выявление в них актуальных и неактуальных для современной России аспектов. Прежде всего, объектом анализа должен стать опыт развития экономики в СССР, поскольку, во-первых, он имел место в отечественных реалиях, во-вторых, по историческим меркам это происходило достаточно недавно, и, в-третьих, советская модель развития народного хозяйства продемонстрировала достаточно серьезную социально-экономическую результативность. Так, по мнению В.Т. Рязанова, «советская система позволила создать первоклассную по тем временам добывающую и обрабатывающую индустрию....Форсирование индустриализации, создание устойчивой и работоспособной экономики позволили основательно подготовить ее к Великой Отечественной войне. Советская военная экономика, конкурируя в тот период с экономикой практически всей континентальной Европы, обеспечила армию достаточным объемом вооружения, которое по многим видам было лучшим» (Рязанов, 1998: 10).

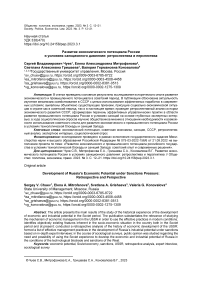

Результативность используемой в советский период опережающей модели развития национальной экономики подтверждается сравнительными данными по странам мира (Галушка и др., 2021: 30), экономики которых росли в ХХ веке более 20 лет двузначными (почти двузначными) темпами (рис. 1).

Рисунок 1 – Сравнительные данные среднегодовых темпов роста национальных экономик в ХХ веке, %1

Представленные на рис. 1 данные указывают на то, что именно в Советском Союзе в 1929– 1955 годах (за вычетом четырех военных лет) были достигнуты максимальные темпы роста национальной экономики в течение как минимум 20 лет. А значит, необходимо, вопреки распространенным утверждениям о неприменимости опыта административно-командной системы к сегодняшним реалиям (Грегори, 2014; Кастельс, Киселева, 1999: 6; Коэн, 2011: 65–66; Кудров, 2000: 39; Grossman, 1954: 324), выделить ряд объективно существующих признаков, присущих социально-экономической ситуации в России как в советский период, так и в настоящее время (Устойчивое развитие России в меняющемся мире: угрозы и перспективы …, 2017: 221).

Во-первых, в послереволюционный период СССР находился, по существу, в состоянии экономической блокады, аналогичные условия созданы для российской экономики и в настоящее время (Гордеев, Гордеев, 2012: 197–198). Сегодня бытует мнение о том, что санкции во времена СССР не были равны сегодняшним. Но не будем забывать, что советская Россия (СССР) переживала разные периоды изоляции от внешнего мира и неоднократно испытывала попытки санкционного давления. В этом контексте состояние молодой республики в 1920-х годах вряд ли было более благоприятным по сравнению с нашим сегодняшним положением (Катасонов, 2014: 20–21).

Наличие экономической блокады и в период СССР, и в настоящее время, естественно и логично определяет второй признак соизмеримости советского и современного опыта, а именно: объективную необходимость осуществлять развитие отечественного промышленного и экономического потенциала, прежде всего, за счет внутренних источников собственных финансовых, трудовых и других ресурсов1.

Исходя из этого, целью нашего исследования является поиск и обоснование эффективных управленческих решений для развития современной экономики России в условиях кризисных последствий санкционного давления западных стран на основе анализа советского опыта развития промышленного потенциала при экономической и технологической изоляции.

Для достижения поставленной цели были определены 3 задачи:

-

1. Обосновать актуальные для современной России управленческие практики в области развития промышленного потенциала СССР в условиях санкционного давления со стороны зарубежных стран на основе ретроспективного анализа.

-

2. Сформировать перечень эффективных управленческих практик в области развития промышленного потенциала России в условиях санкций на основе глубинных экспертных интервью.

-

3. Выявить общественное и экспертное мнение в отношении необходимости и возможности использования советского опыта для развития экономического и промышленного потенциала России в условиях технологической блокады и санкций Запада на основе социологических опросов (репрезентативного количественного, экспертного, анкетирования ученых, специалистов-практиков).

Многоаспектность и дискуссионность проблемы использования советского опыта развития промышленно-экономического потенциала в современной России обусловили необходимость использования при решении первой задачи исследования – проведении ретроспективного анализа – ряда ограничений.

Во-первых, чтобы избежать навязывания на следующих этапах исследования каких-то определенных установок по поводу того, что хорошо, а что плохо, было принято решение в ретроспективе отражать только неоспоримые исторические факты без их оценки и интерпретации.

Во-вторых, базовым звеном в нашем анализе являются санкции, относительно которых мы и фиксируем те или иные факты, связанные с историей развития советской экономической системы.

В силу этого при проведении анализа мы не выделяли этапы развития советской экономической системы, так как по критерию «санкции» это сделать невозможно, были определены лишь два хронологических периода: довоенный (1917–1940 гг.) и послевоенный (1946–1991 гг.).

Исходя из этих условий логика анализа заключалась в следующем:

-

– в рамках каждого исторического периода был определен перечень санкций с указанием причин их введения;

-

– показаны внутренние условия, на фоне которых вводились внешние экономические ограничения;

-

– представлены используемые меры, в том числе для противодействия давлению и санкциям;

-

– охарактеризованы позитивные и негативные последствия реализации этих мер.

Результаты ретроспективного анализа представлены в табл. 1.

Таблица 1 – Результаты ретроспективного анализа (по периодам) 1

|

Период: 1917–1940 гг. Блокада Советской России, препятствия для восстановления экономики и индустриализации страны |

|

|

Форма давления |

|

|

• экономические санкции |

|

Внутренние условия |

|

|

Отсутствие компетенции и технологии в целом ряде базовых отраслей экономики в том числе: станкостроении, цветной металлургии, химической, автомобильной, авиационной промышленностях, производстве сельскохозяйственных машин |

Государственная собственность позволяет обеспечить мобилизационный форсированный вариант модернизации на основе концентрации ресурсов на ключевых «направлениях прорыва» |

|

Противодействие давлению и санкциям |

|

|

Восстановление экономики (1917–1928 гг.):

|

Развитие экономики – «догоняющее развитие» (1928–1941 гг.):

по горизонтали всей экономики;

|

|

Варианты мобилизационной экономики: |

|

|

военно-мобилизационная экономика (1917–1920 гг.) |

инвестиционно-мобилизационная экономика (1928–1941 гг.) |

|

Позитивные последствия:

Негативные последствия:

|

Позитивные последствия:

Негативные последствия:

|

|

Период: 1946–1994 гг. Препятствия для технологического развития, «технологическая блокада» |

|

|

Форма давления |

|

|

• экспортный контроль, создание барьеров для технологического развития (стратегия «контролируемого технологического отставания») |

|

Продолжение таблицы 1

|

Внутренние условия |

|

|

|

|

Противодействие давлению и санкциям |

|

|

Восстановление экономики (1946–1947 гг.):

с представителями бизнеса-элит (международное экономическое совещание 1952 г.) |

Развитие экономики – «опережающее развитие» (1947–1991 гг.):

на торговлю со странами (Западная Европа, Япония);

|

|

Варианты мобилизационной экономики |

|

|

Инвестиционно-мобилизационная экономика (1946-1991 гг.) |

|

|

Позитивные последствия:

Негативные последствия:

|

|

Проведенный анализ позволил сформировать перечень управленческих решений в области развития промышленного потенциала в СССР в условиях санкционного давления со стороны зарубежных стран.

В рамках решения второй задачи исследования – формирования перечня эффективных управленческих практик в области развития промышленного потенциала России в условиях санкций – были проведены глубинные интервью с 10 экспертами, которые обладают уникальным опытом работы на ведущих должностях в условиях как Советского Союза, так и современной

России – в министерствах и ведомствах, префектурах, исследовательских институтах, вузах, в департаментах и управлениях правительства Москвы, на промышленных производствах, в общественных организациях. Эксперты анализировали экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях санкций в современной России, в сравнении с состоянием народного хозяйства в СССР и обстоятельствами его развития.

Полученные в ходе интервью результаты подтвердили выводы ретроспективного анализа относительно управленческих решений в области развития промышленного потенциала в СССР в условиях санкционного давления со стороны зарубежных стран. Значительная часть экспертов высказала мнение, что для преодоления санкционного давления со стороны коллективного Запада необходимо использовать управленческие практики, доказавшие свою эффективность в советское время (табл. 2).

Таблица 2 – Корреляция результатов ретроспективного анализа

|

Результаты ретроспективного анализа |

Результаты интервью экспертов |

|

1 |

2 |

|

1. Опережающее технологическое развитие и импортозамещение на новой научно-технической и технологической основе |

– «Адекватно и в необходимых масштабах внедрять результаты НИОКР, опережая конкурента, причем мелкий бизнес не имеет средств, а крупный предпочитает покупать готовое на рынках, что является непозволительной роскошью в условиях недружественной среды, т. к. может превратиться в “экономический капкан”». – «Импортозамещение – это в современных условиях великое благо для нашей экономики: никто нам не сможет диктовать свои условия, можно самостоятельно определять свою промышленную политику». – «Необходимо использовать “механизмы концентрации усилий” на главных направлениях … для обеспечения не только импортозамещения, но и для обеспечения прорывного технологического суверенитета» |

|

2. Централизованное управление экономикой на основе директивного планирования |

– «Плановый характер применим сегодня в России и его нужно применять. Но не надо полностью возвращаться к плановой экономике. Планирование должно быть по отраслям». – «Чем больше идет горизонт планирования, тем больше должна быть роль государства, тем важнее роль государства… Присутствие государства в планировании целесообразно и желательно на всех уровнях, что называется, перспективности. Роль государства должна существенно увеличиваться, может быть, даже по экспоненте минимально краткосрочных этапах планирования и максимально на долгосрочную». – «Переход на механизмы индикативного планирования с применением программно-целевого подхода и с определением источников финансирования, сроков реализации и определением конкретных ответственных лиц за их реализацию по каждой позиции плана» |

|

3. Мобилизация ресурсов: большие цели и масштабные проекты развития |

– «Отраслевая централизация сил и средств, как следствие, механизмы реализации отраслевой технической политики, как результат – реализация инновационных решений». – «Необходимы меры организационно-правового и финансового обеспечения концентрации усилий на перспективных, прорывных направлениях технического и технологического развития отрасли (электроэнергетика) с перспективным планированием и проектированием». – «Оборонзаказ (закрытые предприятия): была четко организована система ежедневных совещаний/согласований и все работало четко: система контроля качества, система напоминаний» |

|

4. Сочетание государственного управления с рыночными механизмами (предпринимательской инициативой) |

– «Сохраняя рыночность нашей экономической системы, необходимо применить экономические механизмы планирования в такой мере, которая бы позволила сохранить предпринимательство и конкурентоспособность любого бизнеса с мотивацией на быстрое внедрение самых новых технологий». – «Советский опыт в государственном управлении реальным сектором экономики (промышленностью) Основные достоинства:

Основные недостатки:

|

Продолжение таблицы 2

|

1 |

2 |

|

5. Экономика страны как единый народнохозяйственный комплекс |

– «Советский Союз производил все: от иголок до атомной бомбы, и поэтому он в любой момент мог переориентироваться и переключиться на производство чего-то другого и, естественно, насытить рынок, была прозрачность – всегда было понятно, что производится в каждой части страны, и этого, возможно, не хватает сейчас». – «В Советском Союзе было четко и прозрачно, я имею в виду для органов власти, – прозрачна вся страна». Разработки не отделялись от производства: конструктор работал тут же на заводе, к нему выходил мастер, и они вместе прорабатывали идею». – «Нужны отраслевые министры, а не один министр для всей промышленности» |

|

6. Профессиональный подбор кадров и подготовка кадров (рабочих, инженерных, управленческих) как основа системы воспроизводства кадрового резерва |

– «На подготовку кадров должен быть государственный заказ. При организации процесса обучения, при подготовке кадров должно быть более четкое понимание того, что нужно промышленности, что нужно экономике, что нужно социальной сфере государства. Нужно проводить “отслеживание” специалистов со студенческой скамьи. Государство должно выстраивать более жесткую работу по тем специальностям, которые нужны реально в стране». – «Завод должен сам себе готовить кадры, тогда и обучающийся понимает, куда и кем он пойдет работать, и завод четко готовит под свои потребности». – «В современной кадровой политике формирование рабочих кадров децентрализовано, практически с ликвидацией начального профессионального образования (по Конституции его нет), квалифицированные рабочие кадры готовятся бессистемно (в последнее время правда вводится так называемый профессионалитет). Необходимо возвращаться к инженерно-экономическому образованию». – «Нужна система повышения квалификации, переподготовки руководящих кадров, подготовки резерва, чтобы человек все этапы подготовки прошел (организованная подготовка профессионального резерва)» |

|

7. Государственный контроль ценообразования, денежного и валютного обращения |

– «Необходимо государственное регулирование цен». – «Не везде нужны тендеры, конкурсы, аукционы и т. д. Необходимо создавать холдинги, в которые входят смежники, а контроль – за государством. Тогда не будет завышения цен. Аукционы, где главное – более низкая цена, нельзя устраивать для важных государственных заказов, т. к. качество важнее цены» |

|

8. Государственная социальная политика |

– «То, что было примером для других стран: обязательное бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатное предоставление жилья и социальная защищенность людей от рождения и в старости. Человек мог с большой верой в реальность строить свою жизнь, исходя из правильного понимания социальных лифтов в жизни, которые строились на качестве образования, производственных успехов на работе и жизненной общественной активности каждого. Человек жил с уверенностью в завтрашнем дне с надеждой, что завтра будет лучше, чем сегодня». – «Чтобы привлечь и удержать кадры, обязательно строительство служебного жилья и общежитий (лучше семейного типа, хороших общежитий), а также надо выдавать ссуды на кооперативное жилье. Часть налогов предприятия должны тратить на инфраструктуру: поликлиники, бассейны и т. п., как заводы в советское время» |

|

9. Диверсификация экспортных рынков путем продвижения российских товаров и услуг на альтернативные рынки |

– «Открылись рынки Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии: с точки зрения российской продукции там большой потенциал» |

Для решения третьей задачи исследования с целью выявления сложившихся подходов в общественном мнении по вопросам оценки советского опыта и возможности его использования в настоящее время были проведены социологические исследования:

-

1) всероссийский опрос, в котором приняли участие 1 600 респондентов, репрезентирующих население Российской Федерации по полу, возрасту, типу населенного пункта. Тип выборочной совокупности – вероятностная случайная;

-

2) всероссийский опрос представителей промышленных предприятий, в котором приняли участие 278 респондентов;

-

3) социологический опрос 135 экспертов и преподавателей вузов.

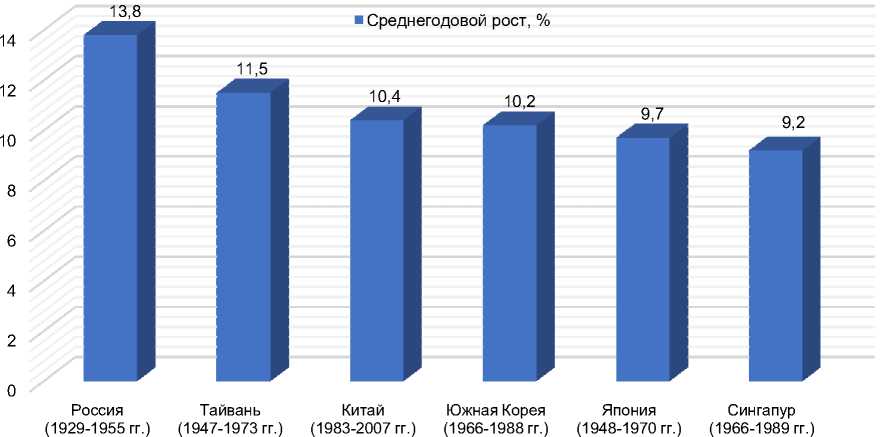

В результате исследования было выявлено, что большинство респондентов (62,6 %) считают, что в современной России созданы лучшие условия для развития промышленности, чем в советский период; при этом, сравнивая характеристики советской и современной российской экономических систем, респонденты по ряду параметров отмечали более высокие показатели советской экономической системы (рис. 2).

I Советский период

Современная Россия

Эффективность

Экономический рост производства

Материальное благополучие

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика советской и российской экономических систем (по результатам социологического исследования)

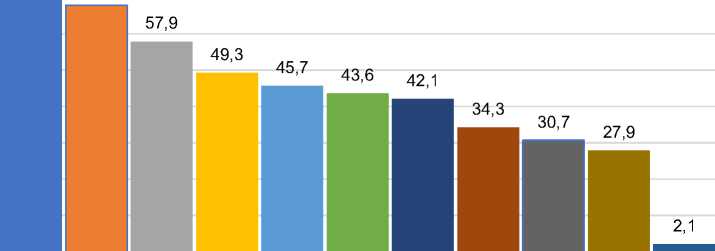

Выявленное в ходе социологического опроса общественное мнение свидетельствует, что большая часть респондентов в качестве управленческих решений в области развития экономического потенциала, необходимых для преодоления санкционного давления, назвали практически те же решения, что и полученные в ходе ретроспективного анализа и глубинных интервью (рис. 3).

Подводя итог проведенному исследованию, необходимо отметить следующее:

-

1 . Выполненный ретроспективный анализ позволил сформировать перечень управленческих решений в области развития промышленного потенциала в СССР в условиях санкционного давления со стороны зарубежных стран:

-

– опережающее технологическое развитие и импортозамещение на новой научно-технической и технологической основе;

-

– централизованное управление экономикой на основе директивного планирования;

-

– мобилизация ресурсов: большие цели и масштабные проекты развития;

-

– сочетание государственного управления с рыночными механизмами (предпринимательской инициативой);

-

– экономика страны как единый народнохозяйственный комплекс;

-

– профессиональный подбор кадров и их подготовка (рабочих, инженерных, управленческих);

-

– государственный контроль ценообразования, денежного и валютного обращения;

-

– государственная социальная политика;

-

– диверсификация экспортных рынков путем продвижения российских товаров и услуг на альтернативные рынки.

-

2 . Экспертные интервью и социологические опросы позволили обнаружить мнение экспертов и большого числа респондентов об эффективности управленческих решений, принятых в условиях действия факторов санкционного давления и технологической блокады со стороны зарубежных стран на развитие потенциала советской экономической системы.

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости и возможности использования советских управленческих практик для моделирования перспективных путей развития российской экономики на современном этапе.

69,3 67,9

Развитие отечественного производства на новой научно-технической и технологической основе, концентрация материальных и финансовых ресурсов на приоритетных отраслях отечественной экономики, увеличение доли государственных предприятий

Возрождение отечественной науки и на этой основе - формирование инновационной экономики нового типа

Создание национальной независимой финансовой системы с учетом перекрытия каналов вывоза капиталов из страны

Восстановление системы воспроизводства кадрового резерва

Обеспечение максимальной защиты от внешних факторов, реальной деофшоризации экономики

Усиление диверсификации экспортных рынков путем продвижения российских товаров и услуг на рынки Латинской Америки, стран Азии, Африки и Ближнего Востока

Повышение роли государства в экономической политике при оптимальном сохранении рыночных механизмов

Восстановление системы планирования, причем не только краткосрочного (пятилетнего), но также среднесрочного, долгосрочного с помощью современных автоматизированных систем управления, основанных на цифровых технологиях

Формирование «бюджета развития», значительное увеличение нормы накопления, объема инвестиций в наращивание основного капитала (реального сектора отечественного производства)

Создание системы государственного контроля, как важнейшего условия укрепления исполнительской дисциплины

Другой вариант

Рисунок 3 - Необходимые управленческие решения в области развития экономического потенциала для преодоления санкционного давления (по результатам социологического исследования)

Список литературы Развитие экономического потенциала России в условиях санкционного давления: ретроспектива и перспектива

- Галушка А.С., Ниязметов А.К., Окулов М.О. Кристалл роста к русскому экономическому чуду. М., 2021. 360 с.

- Гордеев В.А., Гордеев А.А. Актуален ли для РФ опыт советской индустриализации 1930-х годов? // Труды Вольного экономического общества России. 2012. Т. 163. С. 194-208.

- Грегори П. Почему развалилась советская экономика // Вестник Европы. 2014. № 38. С. 114-123.

- Кастельс М., Киселева Э. Кризис индустриального этатизма и коллапс Советского Союза // Мир России. 1999. № 3. С. 3-56.

- Катасонов В.Ю. Экономика Сталина. М., 2014. 416 с.

- Коэн С. "Вопрос вопросов": почему не стало Советского Союза? М., 2011. 215 с.

- Кудров В.М. Крах советской модели экономики. М., 2000. 98 с.

- Рязанов В. Экономическое развитие России: реформы и российское хозяйство в XIX-XX вв. СПб., 1998. 796 с.

- Устойчивое развитие России в меняющемся мире: угрозы и перспективы / О.Л. Маслова [и др.]. М., 2017. 236 с.

- Grossman G. Scarce Capital and Soviet Doctrine // Quarterly Journal of Economics. 1953. Vol. 67, iss. 3. P. 311-343.