Развитие экономики здоровья для повышения качества жизни

Автор: Окрепилов Владимир Валентинович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Стратегия развития

Статья в выпуске: 5 (23), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы развития здоровья населения России как ключевого фактора повышения качества жизни и создания высокоэффективной отечественной экономики. Представлена динамика основных показателей здоровья населения в последнее двадцатилетие. Характеризуются экономико-организационные, социальные и культурологические причины отставания России по уровню здоровья населения от развитых стран. Акцентируется особое внимание на существенной дифференциации уровня здоровья населения страны в территориальном разрезе, представлены конкретные показатели этих различий по федеральным округам, что позволяет увидеть сложность и объемность решения проблем здоровья. Обозначаются основные пути и направления поступательного развития здоровья населения России.

Россия, динамика общественного здоровья, территориальные различия, направления развития здоровья, качество жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/147109444

IDR: 147109444 | УДК: 614.2

Текст научной статьи Развитие экономики здоровья для повышения качества жизни

Федеральный округ 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. Центральный 66,1 66,3 67,3 68,1 68,5 69,4 Северо-Западный 64,5 64 65,6 67 67,4 68,2 Южный 67,3 68,1 68,8 69,7 70,1 70,6 Приволжский 65,5 65,3 66,5 67,2 67,6 68,5 Уральский 64,6 65,2 66,8 67,6 67,9 68,6 Сибирский 63,7 62,8 64,7 65,7 66,2 67 Дальневосточный 63,2 62,2 63,9 64,9 65 65,9 РФ, в среднем 65,3 65,3 66,6 67,5 67,9 68,7 Примечание. При расчетах ожидаемой продолжительности жизни, а также при анализе ряда других демографических показателей, приведенных в статье, не приводятся данные по Северо-Кавказскому федеральному округу, так как эти данные до 2010 г. отсутствуют в базе данных Федеральной службы государственной статистики. Источник: База данных Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.

Источник: База данных Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.

Для сравнения: на Западе этот показатель в 5 раз меньше. От инсульта у нас умирает каждый второй, а, к примеру, во Франции – только каждый восьмой.

Наиболее высокий уровень смертности от болезней системы кровообращения наблюдается в Центральном федеральном округе – 917,71 случая на 100 тыс. населения (табл. 4).

На высокие значения смертности в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах влияет широкое распространение здесь смертности от внешних причин

(156,26 и 192,83 соответственно на 100 тыс. населения), среди которых наиболее часто встречаются самоубийства и транспортные несчастные случаи. Следует также отметить, что Северо-Западный и Центральный федеральные округа имеют более высокий, чем в среднем по стране уровень смертности от новообразований (229,37 и 227,16 случая на 100 тыс. нас., соответственно).

В современных условиях можно определить четыре фактора, имеющие решающее значение для обеспечения здоровья.

Первый – экономический фактор – связан с возможностями человека создавать материальную базу своего благополучия.

Одна из основных проблем современной России – огромный разрыв между бедными и богатыми. Низкая заработная плата большинства трудящихся, высокий уровень безработицы не способствуют улучшению здоровья. И на первый взгляд государством предприняты шаги по повышению благосостояния россиян.

Таблица 4. Смертность населения по причинам смерти в разрезе федеральных округов РФ в 2010 г. (умерших на 100 тыс. населения)

Причины смертности ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДФО В среднем по РФ* Болезни системы кровообращения 917,71 860,82 828,28 850,87 674,45 720,02 735,75 805,88 Новообразования 227,16 229,37 212,63 192,83 200,82 208,06 190,97 205,10 Внешние причины 124,89 156,26 115,20 173,99 173,42 203,44 202,45 151,72 Болезни органов пищеварения 64,10 73,86 61,17 68,07 62,16 65,82 78,09 64,36 Болезни органов дыхания 47,55 48,81 40,59 59,34 53,31 68,29 58,83 52,34 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 14,93 23,51 25,58 21,95 33,37 37,49 32,56 23,51 Самоубийства 14,51 21,60 17,69 30,36 30,16 36,53 34,04 23,42 Все виды транспортных несчастных случаев 20,45 18,83 18,31 20,74 19,26 20,63 22,42 19,98 Случайные отравления алкоголем 11,80 17,30 4,73 15,95 13,10 22,27 13,18 13,39 Убийства 9,28 12,43 8,32 12,61 15,95 23,05 25,61 13,26 Умерло от всех причин 1517,54 1491,31 1406,32 1503,26 1297,54 1418,10 1376,38 1419,16 * Ранжировано по уровню распространения в Российской Федерации. Источник: База данных Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.

Например, по данным Росстата, с 2000 года наблюдается устойчивое сокращение числа лиц, имеющих доход ниже прожиточного минимума. За десять лет количество таких граждан сократилось почти вдвое. Это положительная тенденция (рис. 4) .

Вместе с тем, повышение уровня благосостояния населения сопровождается усилением его имущественного расслоения. Данный процесс наблюдается на протяжении последних десяти лет во всех округах Российской Федерации.

Наиболее тревожная ситуация сложилась в Северо-Западном федеральном округе. За период с 2000 по 2010 г. на данной территории наблюдались самые низкие темпы снижения численности населения с доходами ниже прожиточного минимума при наиболее высоких темпах роста коэффициента фондов по сравнению с остальными федеральными округами (табл. 5). Для сравнения: в среднем по Российской Федерации темпы снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума за тот же период составили 56,6%, а рост коэффициента фондов и индекса Джини – 6,3 и 18,7% соответственно.

Рисунок 4. Россияне с доходом ниже прожиточного минимума (в % к общей численности населения)

1992 г. 1994 г. 1996 г. 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2011 г.

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики РФ.

Таблица 5. Показатели, характеризующие динамику уровня жизни населения

|

Федеральный округ |

Коэффициент фондов (соотношение денежных доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения) |

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) |

||||||

|

2000 г. |

2005 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2009 г. |

2010 г. |

|

|

Центральный |

10,72 |

11,89 |

13,65 |

13,54 |

0,342 |

0,365 |

0,388 |

0,384 |

|

Северо-Западный |

9,72 |

12,68 |

14,11 |

14,16 |

0,340 |

0,378 |

0,395 |

0,396 |

|

Южный |

10,03 |

11,78 |

13,27 |

13,28 |

0,348 |

0,372 |

0,389 |

0,389 |

|

Северо-Кавказский |

9,37 |

10,48 |

11,70 |

12,02 |

0,339 |

0,356 |

0,371 |

0,376 |

|

Приволжский |

9,76 |

11,76 |

13,95 |

13,93 |

0,340 |

0,367 |

0,387 |

0,394 |

|

Уральский |

14,39 |

15,61 |

16,63 |

16,40 |

0,394 |

0,409 |

0,419 |

0,418 |

|

Сибирский |

10,82 |

12,15 |

13,65 |

13,95 |

0,359 |

0,381 |

0,390 |

0,396 |

|

Дальневосточный |

9,53 |

11,98 |

13,39 |

13,26 |

0,342 |

0,374 |

0,390 |

0,389 |

|

РФ, в среднем |

13,9 |

15,2 |

16,6 |

16,5 |

0,395 |

0,409 |

0,421 |

0,42 |

Источник: База данных Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.

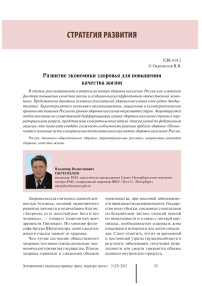

Проведенный Интернет-опрос, результаты которого опубликованы весной этого года в газете «Метро», показал, что структура расходов людей на жизненно важные предметы далека от оптимальной. Так, граждане Российской Федерации тратят на питание половину своего личного дохода – больше, чем во многих других странах (рис. 5) . Стало быть, доходов у большинства граждан не хватает на другие, жизненно важные нужды.

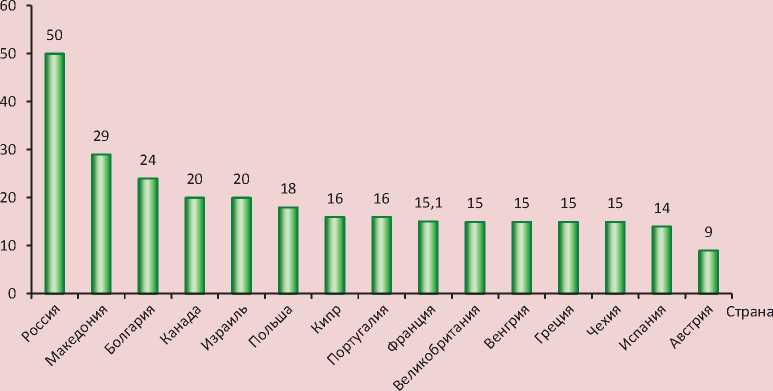

Этот вывод подтверждают результаты еще одного опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ): больше половины граждан никуда не вкладывают свободные средства, поскольку у них этих средств попросту нет. Причем за три года доля таких граждан увеличилась. Разумеется, в этих условиях найти средства, чтобы вложить их в собственное здоровье, весьма проблематично (рис. 6) .

Рисунок 5. Расходы на еду в мире (% от личного дохода, в среднем по стране)

Рисунок 6. Куда россияне вкладывают свободные средства?

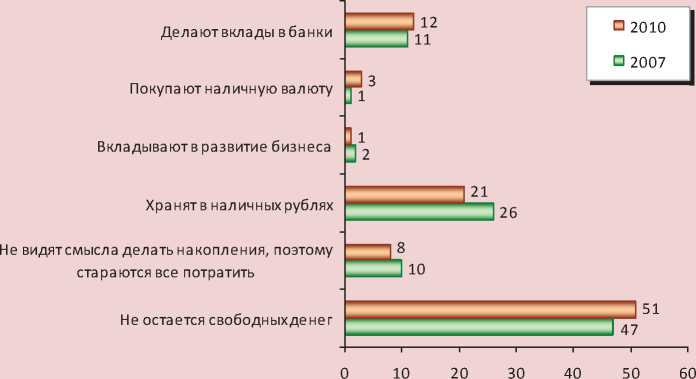

Рисунок 7. Результаты опроса граждан России о целесообразности приобретения лекарств в 2011 г.

Речь идет не только об оплате, например, занятий в бассейне, спортзале. Из-за недостатка средств жители России вынуждены экономить не только на питании, но и на лекарствах. Как показывают результаты опроса граждан России, проведенного осенью 2011 года специалистами ВЦИОМ, 58% опрошенных оценивают затраты на лекарственные препараты как обременительные для своего бюджета. А 19% (практически – каждый пятый!) утверждают, что им не хватает денег для приобретения даже самых необходимых лекарств (рис. 7) .

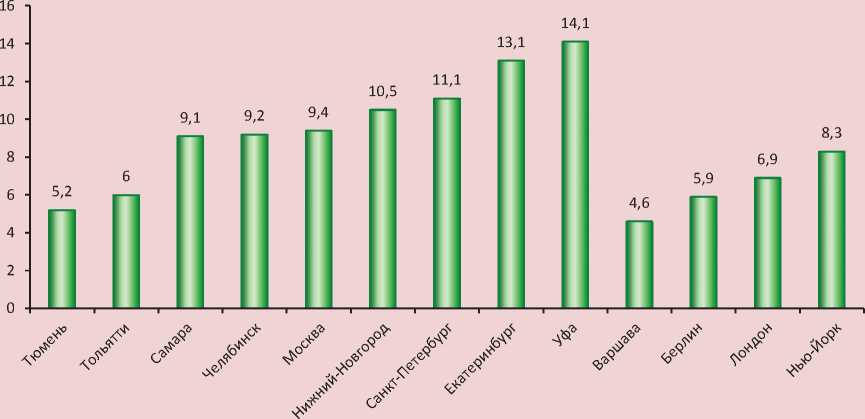

С доходами граждан напрямую связано и улучшение их жилищных условий, что не может не влиять на здоровье. Существует понятие «доступность жилья», которое определяется количеством годовых зарплат среднестатистического трудящегося, необходимых для приобретения средней однокомнатной квартиры. Если сравнивать некоторые города России и другие страны, то по ценам на жилье Россия далеко опережает Запад, при этом имея зарплаты намного ниже (рис. 8) .

В результате по обеспеченности жильем Россия находится на 80-м месте среди 200 стран, уступая даже странам Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока. На одного жителя у нас приходится в среднем 21 квадратный метр, тогда как в развитых странах Европы средняя обеспеченность жильем составляет 40 – 60 квадратных метров на человека, а в США – 70 квадратных метров. Но дело не только в размере площади.

Гораздо большее значение имеет комфортность жилья. Как отмечал в своих трудах академик А.Г. Аганбегян, на Западе жилье оборудовано холодильником, газовой или электрической плитой, микроволновой печью, посудомоечной машиной, стиральной машиной, кондиционером, многопрограммным телевидением, современной телефонной связью и Интернетом, гаражом на одну-две машины. В России четверть всей жилплощади не имеет канализации и водопровода, а более половины – горячего водоснабжения.

Рисунок 8. Доступность жилья

Источник: данные фонда «Институт экономики города».

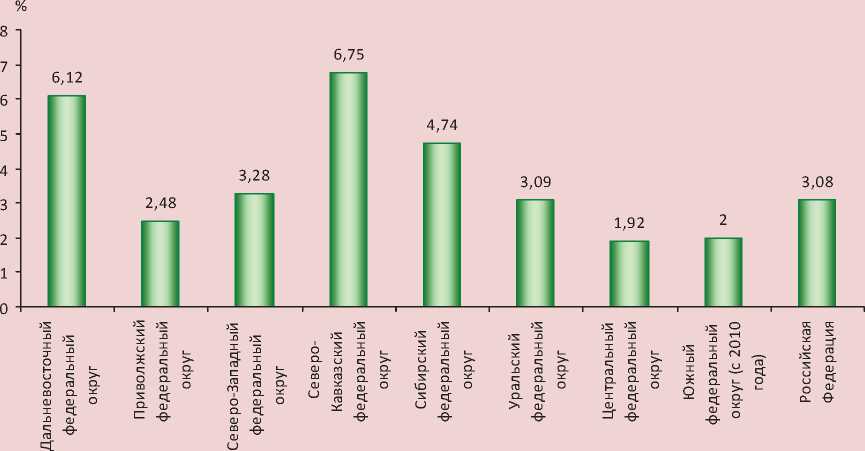

Рисунок 9. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда на 2010 г., %

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики РФ.

Гигантская проблема – стремительный износ жилищного фонда (рис. 9). Два последних десятилетия не проводился капитальный ремонт домов. В результате сегодня объем аварийного жилья в России превышает миллиард квадратных метров. При этом нового жилья строится мало и часто качество его – низкое.

Второй фактор, влияющий на здоровье, – медицинский – связан с возможностями лечения человека. Международная исследовательская компания EPSI, регулярно проводящая измерения удовлетворенности потребителей медицинскими услугами в 20 странах, ставит Россию на последнее место с индексом удовлетворенности 56,9 балла из 100 возможных. Как уже было отмечено, за последние годы расходы на медицину в нашей стране существенно возросли. Но, к сожалению, эти расходы направлены на развитие медицины крупных городов, в то время как сельская медицина остается на крайне низком уровне. Это приводит к экстремальным региональным различиям.

По данным доклада «Цели развития тысячелетия», подготовленного группой экспертов ООН, во всем мире сельская материнская и младенческая смертность на 40% выше городской. В нашей стране этот показатель больше – 50%.

Третий фактор – экологический – связан с влиянием окружающей среды на человека. Положение с охраной окружаю -щей среды в нашей стране тревожное. По оценке В.В. Путина, около 15% территории России находится в критическом состоянии по экологическим показателям. В российской экономике активно работают в основном экологически грязные отрасли: металлургия, нефтегазовый комплекс, а чистая промышленность, например электроника, практически не развивается.

По опросам населения, большинство граждан считают, что экологическая обстановка в их регионе за последние годы ухудшилась, и опасаются экологических катастроф.

Во-первых, сегодня в результате растущего загрязнения чистые реки в России остались только на Камчатке. Треть населения страны живет в районах, где нет эффективных водоочистных сооружений, т.е. вода не проходит должной очистки; в большинстве домов старые ржавые трубы; 40% городских водопроводных сетей находятся в аварийном состоянии. При этом, по опросам граждан, треть жителей страны пьют воду прямо из-под крана, не пользуясь фильтром и не кипятя, т.е. под угрозой здоровье 30 миллионов человек.

Во-вторых, половина городского населения страны живет там, где уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий и очень высокий. Естественно, в это число входят крупнейшие мегаполисы страны. Причем за последние 10 лет в 16-ти из 34 крупных городов России произошел рост уровня загрязнения воздуха. И, несомненно, значительную долю в это вносит автотранспорт, которого в городах становится все больше. В крупных городах на долю автотранспорта приходится до 90% выбросов в атмосферу. Стоит также упомянуть, что сотни тысяч человек в России живут в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий, т.е. там, где уровень загрязнения воздуха особенно высок, и по российским законам в таких зонах проживать нельзя.

В-третьих, тяжелое положение складывается и с состоянием почв в России. В городах они интенсивно загрязнены кадмием, мышьяком, сурьмой, радиоактивными веществами. Но особенно тревожным представляется загрязнение почв свинцом, основным источником которого являются выхлопные газы автомобилей. Свинец оказывает самое негативное влияние на здоровье людей. У взрослых нарушается женская и мужская репродуктивная система, а у детей замедляется умственное развитие, развиваются психические отклонения. По данным экологов, свинцовое загрязнение покрывает всю Россию. Однако действенные меры по снижению выбросов свинца до сих пор не разработаны.

Таблица 6. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты в разрезе федеральных округов РФ

|

Федеральный округ |

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников (тыс. тонн)* |

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (млн. куб. м) |

||||||

|

2000 г. |

2005 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2009 г. |

2010 г. |

|

|

Центральный |

1597 |

1496 |

1577 |

1618 |

4742 |

4341 |

3596 |

3761 |

|

Северо-Западный |

2335 |

2254 |

2176 |

2389 |

3579 |

3192 |

2830 |

3088 |

|

Южный |

772 |

617 |

629 |

648 |

1752 |

1409 |

1409 |

1446 |

|

Северо-Кавказский |

143 |

185 |

152 |

138 |

637 |

496 |

445 |

390 |

|

Приволжский |

2930 |

3071 |

2567 |

2513 |

3858 |

3162 |

2674 |

2883 |

|

Уральский |

4562 |

6296 |

5262 |

5105 |

1773 |

1681 |

1702 |

1860 |

|

Сибирский |

5604 |

5615 |

5789 |

5868 |

2914 |

2575 |

2348 |

2218 |

|

Дальневосточный |

876 |

890 |

869 |

836 |

1036 |

871 |

848 |

870 |

|

В среднем по РФ * |

18,8 |

20,4 |

19,0 |

19,1 |

20291 |

17727 |

15854 |

16516 |

* По России – в млн. т.

Источник: База данных Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.

Особенно неблагоприятная ситуация с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу наблюдается в Уральском и Сибирском федеральных округах. Проблема снижения сброса загрязненных сточных вод наиболее актуальна в Центральном, Северо-Западном и Приволжском округах (табл. 6).

Последний, четвертый фактор, влияющий на здоровье, – социальный, который определяется возможностями человека осознавать себя полноценным членом общества. В то же время социально-психологическое состояние российского общества нельзя считать благополучным. Россия считается одной из самых «тревожных» стран мира, наряду с Суданом, Ираком и Сомали. От стрессов, вызванных нестабильной обстановкой в стране, умирает в 20 раз больше людей, чем 30 лет тому назад.

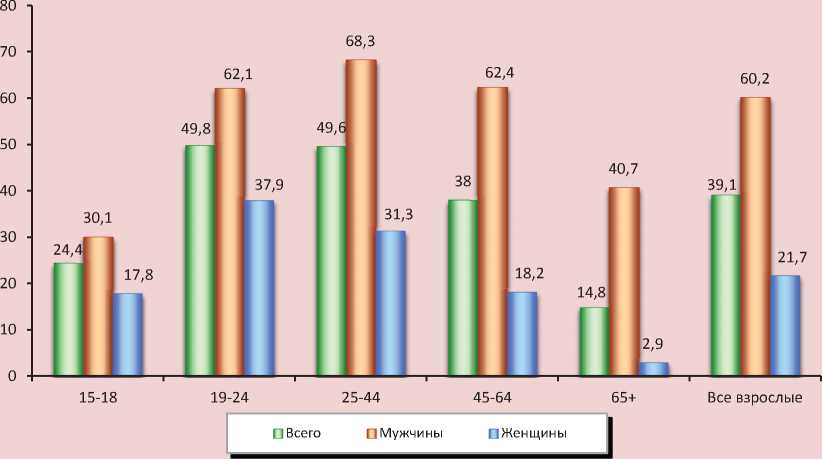

В России широко распространены привычки, ведущие к разрушению здоровья, – курение и потребление алкоголя. Табачные концерны нашли в России огромный рынок сбыта. Количество курильщиков в нашей стране превышает среднемировой уровень почти в полтора раза. В России курят 43,9 миллиона человек, то есть около

40% взрослого населения. В возрасте 19 – 44 года курят 7 из 10 мужчин и 4 из 10 женщин (рис. 10) .

На лечение болезней, связанных с курением, ежегодно тратится 300 миллиардов рублей бюджетных денег, хотя поступления в казну от табачных предприятий составляют всего 88 миллиардов. Согласно исследованию «Начинающий курильщик», результаты которого были опубликованы в газете «Аргументы и факты», в Петербурге курят 100% бездомных подростков, 31,7% девочек, 24,4% мальчиков.

Однако предпринимаемые в последнее время меры дают надежду, что в этой области положение улучшится. Министерством здравоохранения подготовлен проект нового «антитабачного» закона . Согласно ему, например, будет запрещено курение на рабочих местах, на территориях общеобразовательных, медицинских, культурных, спортивных учреждений, в заведениях общественного питания, в зонах общественного отдыха и на транспорте. Будет полностью запрещена реклама табака, спонсорство табачными компаниями каких-либо событий и мероприятий.

Рисунок 10. Курение в России (доля курящих, %)

Источник: данные «Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака», РФ, 2009 г.

Вместе с тем, стоит, конечно, задуматься и об обеспечении прав курящих, к примеру, путем выделения специальных мест, снабженных современным вентиляционным оборудованием.

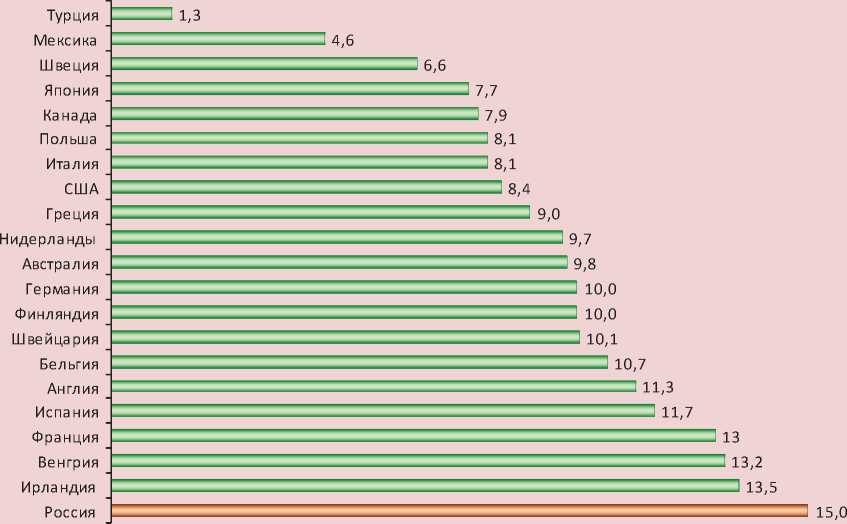

Распространение алкоголизма – не меньшая беда, о ее масштабах свидетельствуют цифры Минздравсоцразвития России: потребление алкоголя в России составляет в пересчете на чистый спирт около 15 литров на человека в год. При этом Всемирная организация здравоохранения считает опасным для здоровья нации уровень в 8 литров. Каждый добавочный литр сверх этого предела уносит 11 месяцев жизни мужчин и 4 месяца жизни женщин. Россия ушла далеко вперед по сравнению с другими странами мира (рис. 11) .

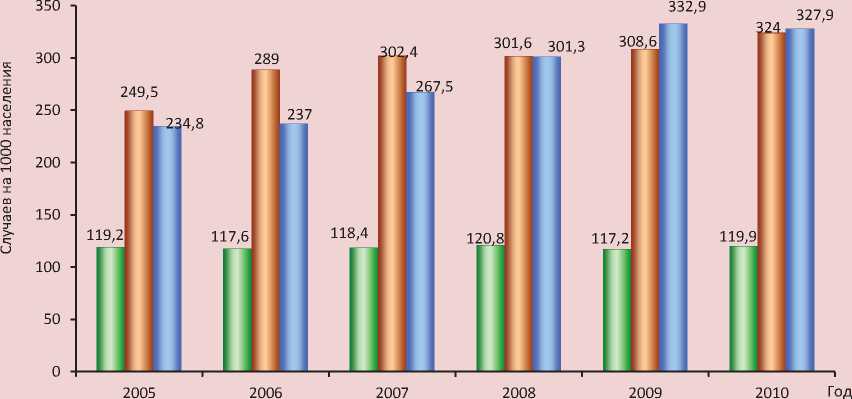

Показательным является уровень заболеваемости такими социально опасными болезнями, как ВИЧ, туберкулез и сахар- ный диабет. По данным Росстата, никакого улучшения по этому показателю не видно, и даже наоборот: в целом по стране заболеваемость растет. Например, с 2005 года количество ВИЧ-инфицированных увеличилось на 30% (рис. 12).

Этот печальный результат во многом связан с негативными социальными явлениями, ведь в России такое заболевание, как ВИЧ, передается в основном через шприцы наркоманов. Проблема наркомании в России приобретает черты национального бедствия. По данным Минздравсоцразвития, число наркоманов в России увеличивается ежегодно на 4,5%.

Сегодня, к сожалению, Россия сильно отстает от развитых стран по многим позициям в экономическом, социальном плане, в том числе и в здравоохранении. Существует множество проблем, требующих оперативного решения.

Рисунок 11. Употребление алкоголя в Российской Федерации и западных странах

Рисунок 12. Уровень заболеваемости ВИЧ, сахарным диабетом и туберкулезом

□ Активный туберкулез □ Сахарный диабет □ ВИЧ

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики РФ.

Государство, понимая это, предпринимает определенные шаги в этом направлении. Так, например, особо важное значение приобретает принятая в 2007 году Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года.

Предполагается, что к 2025 году появится возможность:

-

> обеспечить постепенное увеличение численности населения (в том числе за счет замещающей миграции) до 145 млн. чел.;

-

> увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет;

-

> увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости;

-

> снизить уровень смертности в 1,6 раза;

-

> сократить уровень материнской и детской смертности в 2 раза.

В настоящее время предлагаются различные варианты развития страны. Необходимо отметить очень важное обстоятельство. Такие программы должны предусматривать комплексное развитие по всем направлениям – экономика, социальная сфера, культура и так далее.

К 2025 году по основным показателям здоровья населения наша страна должна соответствовать уровню стран, имеющих с нами одинаковый уровень экономического развития.

Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы предложить следующие направления дальнейшей работы:

-

1. Усиление роли государства в развитии здравоохранения:

-

- принятие новых законодательных актов;

-

- реализация национального проекта «Здоровье»;

-

- мероприятия по улучшению охраны окружающей среды;

-

- активизация работ по метрологическому обеспечению и стандартизации.

-

2. Переход к охране здоровья:

-

- признание здоровья ресурсом экономики;

-

- возрождение и развитие профилактической медицины;

-

- разработка и внедрение экономических стимулов к улучшению здоровья.

-

3. Изменение отношения к собственному здоровью:

-

- соблюдение норм здорового образа жизни;

-

- выбор семейного врача;

-

- воспитание у детей ответственного отношения к здоровью.

При успешном выполнении предложенных мер мы могли бы значительно повысить уровень качества жизни в России, а значит, хочется верить, сделать россиян счастливее.