Развитие эмоционального интеллекта у студентов в результате применения активных методов обучения на лекциях по психологии

Автор: М.П. Исхакова, М.А. Хромова, Д.С. Гнедых

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психологические науки. Педагогическая психология

Статья в выпуске: 2 (72), 2025 года.

Бесплатный доступ

Постановка проблемы. Дополнение федеральных государственных образовательных стандартов требованиями к выпускникам относительно практического применения психологических знаний предполагает ориентацию на активные методы обучения в преподавании дисциплины «Психология» для студентов непсихологических специальностей и направлений подготовки. Чтобы эффективно решать задачи в учебной и будущей профессиональной деятельности, студентам необходимо развивать способности к распознаванию, осознанию, управлению и использованию эмоций в решении проблем. Данные способности входят в структуру эмоционального интеллекта. Цель статьи – рассмотреть современные модели эмоционального интеллекта и возможности его развития у студентов, а также описать результаты исследования, направленного на выявление изменений в степени выраженности показателей эмоционального интеллекта у студентов в результате обучения с применением упражнений на развитие его компонентов. Методология и методы исследования. Теоретической основой исследования выступила модель эмоционального интеллекта П. Сэловэя и Дж. Мэйера. Применялись: психодиагностический метод (Тест Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо «Эмоциональный Интеллект» (MSCEIT v. 2.0) в адаптации Е.А. Сергиенко и И.И. Ветровой и «Методика диагностики эмоционального интеллекта» (МЭИ) М.А. Манойловой); экспериментальный метод, заключающийся в проведении лекционных занятий с применением активных методов обучения и без них; методы математико-статистической обработки данных. Результаты исследования. При сравнении показателей эмоционального интеллекта в группах студентов различных специальностей и направлений подготовки до проведения лекций значимых различий выявлено не было. Отсутствие различий было установлено и после проведения лекций, при этом наблюдалось общее снижение выраженности показателей эмоционального интеллекта в контрольной и экспериментальной группах. У студентов, выполнявших упражнения, снижение происходило по меньшему числу показателей по сравнению со студентами, не выполнявшими упражнения в ходе лекции. Заключение. Результаты исследования вносят вклад в представления об эмоциональном интеллекте студентов и способах его развития. Материалы статьи будут полезны преподавателям психологии, а также исследователям в области проблем эффективности усвоения учебной информации в процессе обучения.

Эмоциональный интеллект, эмоции, студенты, лекции по психологии, личность, личность студента, активные методы обучения

Короткий адрес: https://sciup.org/144163428

IDR: 144163428 | УДК: 159.9.072.43

Текст научной статьи Развитие эмоционального интеллекта у студентов в результате применения активных методов обучения на лекциях по психологии

Гнедых Дарья Сергеевна - кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии образования, Санкт-Петербургский государственный университет; ORCID: ; ScopusAuthorID: 56955557500; e-mail:

П остановка проблемы . Требования к современным выпускникам в последние годы становятся, с одной стороны, шире, с другой - строже: молодые специалисты должны обладать креативностью, способностью работать в команде, владеть междисциплинарными знаниями, а также уметь использовать методы и средства организации профессионального роста. Данные качества представляют собой потенциал выпускника, который формируется к окончанию обучения в вузе [Силакова, 2014].

Развитие личности будущих специалистов зачастую рассматривается в неотрывной связи с ожидаемыми результатами обучения, обозначенными в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования1. Чтобы достичь данных результатов, современный образовательный процесс не только опирается на принцип «от специальности» (формирование специализированных ЗУН), но также выстраивается с учетом интересов личности, тенденций общественного развития и условий поддержания психологического здоровья молодежи2 [Бусыгина, 2014].

При этом следует отметить, что студенты при посещении занятий, подготовке к ним и в ситуации оценки знаний переживают эмоции как в связи с процессом, так и с ожидаемым результатом [Goetz et al., 2003; Salovey, Pizarro, 2003]. Зарубежные авторы связывают эмоции с такими важными для обучения переменными, как мотивация, стратегии обучения, познавательные ресурсы и саморегуляция [Frenzel et al., 2024; Hascher, 2010; Pekrun et al., 2002]. Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена значимой ролью, которую эмоции играют как в процессе обучения, так и при реализации профессиональных задач, с которыми могут столкнуться молодые специалисты. Причем важно не столько осознавать значимость эмоций, сколько развивать способности, позволяющие задействовать эмоции в решении учебных и профессиональных задач.

Современные выпускники вуза должны уметь применять знания из области психологии в процессе саморазвития, анализа проблемных ситуаций и организации командной работы. При реализации данных видов деятельности задействуются способности, входящие в состав эмоционального интеллекта (ЭИ): идентификация, понимание и использование эмоций в решении проблем [Salovey, Mayer, 1990].

Обзор литературы по теме исследования . На сегодняшний день существует множество моделей ЭИ и подходов к его изучению. Рассмотрим некоторые из них. В модели М.А. Ма-нойловой ЭИ определяется как «способность к осознанию, принятию и регуляции эмоциональных состояний и чувств других людей и себя самого» [Манойлова, 2007, с. 95]. В структуре ЭИ автор выделяет внутриличностный (способность управлять собой) и межличностный (способность управлять отношениями с людьми) аспекты. Для развития внутриличностного аспекта, по мнению М.А. Манойловой, необходимо накапливать опыт, который ляжет в основу эмоционального потенциала личности, а для развития межличностного аспекта – проводить тренинги, которые позволят овладеть «технической» стороной общения.

В свою очередь, Р. Бар-Он в состав ЭИ включает пять компонентов [Волгуснова, Личман, 2017]: познание себя (осознание своих эмоций, уверенность в себе, самоуважение, самоактуализация, независимость); навыки межличностного общения (эмпатия, межличностные взаимоотношения, социальная ответственность); способность к адаптации (решение проблем, связь с реальностью, гибкость); управление стрессом (устойчивость к стрессу, контроль импульсивности); преобладающее настроение (оптимизм, счастье).

Согласно модели Д.В. Люсина [2004], ЭИ – это способность к пониманию своих и чужих эмоций (распознавание, идентификация, понимание причин возникновения эмоций) и управлению ими (контроль интенсивности и внешнего выражения, вызов эмоции при необходимости). Такой подход к эмоциональному интеллекту подразумевает синтез когнитивных способностей и личностных характеристик. Автор обосновывает данную структуру с опорой на представление о том, что «способность к пониманию эмоций и управлению ими очень тесно связана с общей направленностью личности на эмоциональную сферу, т.е. с интересом к внутреннему миру людей (в том числе и к своему собственному), склонностью к психологическому анализу поведения, ценностями, приписываемыми эмоциональным переживаниям» [Люсин, с. 35].

Наиболее разработанной моделью ЭИ на сегодняшний день представляется модель П. Сэловея и Дж. Мэйера3, в рамках которой ЭИ трактуется как способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях: определять значение эмоций, их связи друг с другом, использовать эмоциональную информацию в качестве основы для мышления и принятия решений [Люсин, 2004]. Данная модель выступает теоретико-методологическим основанием нашего исследования.

Таким образом, большинство авторов рассматривают ЭИ как способность, что является основанием для предположения о возможности его развития посредством целенаправленного воздействия.

Понимание значимости развития ЭИ у студентов привело к активному исследованию данного феномена в психологии образования в рамках эмпирического и экспериментального подходов по двум направлениям: выявление особенностей ЭИ студентов разных специальностей и обнаружение факторов его развития.

В исследованиях, направленных на сравнение структуры и уровня развития ЭИ у студентов, сопоставление осуществляется по нескольким параметрам и на примере различных групп. Так, было показано, что у студентов психологических направлений уровень ЭИ выше, чем у студентов технических, а значит, необходимо развитие ЭИ у последних за счет включения в образовательный процесс факультативных учебных дисциплин, направленных на изучение межличностных отношений, эмоций и чувств [Баляев и др., 2021]. Также было установлено, что у студентов медицинских специальностей более развит межличностный ЭИ, в то время как у будущих педагогов – внутриличностный ЭИ, связанный с пониманием и проявлением собственных эмоций [Панькова и др., 2022].

Для развития ЭИ исследователи предлагают создавать специальные методики и техники, проводить тренинги, дискуссии, лекции и мастер-классы, связанные с проблематикой ЭИ, а также сочетать семинарские и тренинговые занятия в процессе реализации учебных курсов [Волохова и Любимова, 2022]. В качестве условий развития ЭИ в ходе дисциплины «Иностранный язык» А.Н. Мукина [2023] рассматривает упражнения, приемы и техники, которые, с одной стороны, направлены на развитие навыков иноязычного общения, а с другой – предоставляют студентам возможность делиться информацией личного характера, воспроизводить эмоциональную реакцию на высказывания собеседников, выражать умение слушать, сочувствовать и понимать чувства других людей. Помимо специально созданных условий, в работах отечественных и зарубежных исследователей в качестве факторов развития ЭИ выделяют семейную среду [Nisha, Alice Sophia, 2017], национальные и культурные особенности [Muhina et. al., 2016], спортивную деятельность [Ristea et al., 2016; Wagstaff et al., 2013] и другие [Drigas, Papoutsi, 2021; Jiménez-Picón et al., 2021; Kotsou et al., 2019; Urquijo, Extremera, Azanza, 2019]. Несмотря на то что данные факторы не могут быть в полной мере учтены в процессе учебной деятельности, они могут лежать в основе выбора студентами направления обучения. Так, было показано, что у студентов разных направлений профессиональной подготовки наблюдается разный уровень

развития отдельных компонентов ЭИ. Такие различия могут проявиться вследствие выбора данными студентами специальности в соответствии с собственными личностными качествами, интересами и предрасположенностями [Дмитриева, 2023]. При этом автор исследования в качестве альтернативного предположения также указывает и на возможное влияние содержания учебной программы на уровень развития ЭИ студентов.

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что ЭИ играет важную роль в процессе обучения, уровень его развития связан как с особенностями образовательной и социальной среды, так и с личностными особенностями студентов и содержанием их будущей профессиональной деятельности. Развитие ЭИ студентов, на наш взгляд, представляется возможным в рамках дисциплины «Психология»; данная дисциплина включена в учебные планы большинства специальностей и направлений подготовки в высших учебных заведениях отдельно или в составе смежных дисциплин (например, «Психология и педагогика»), что определяет ее значимость в повышении уровня психологической грамотности студентов. При этом важно отметить, что лекционных занятий, проводимых в традиционной форме, может быть недостаточно не только для передачи студентам теоретической информации, но и формирования у них необходимых компетенций. Так, например, в контексте социо-эмоционального обучения акцент ставится на развитии у студентов навыков категоризации эмоций [Goetz et al., 2003], а также определения эмоций, связанных с процессом обучения, и расширении словаря эмоций, примером которого является модель PATHS М.Т. Гринберга [Goetz et al., 2005]. В то же время у обучающихся необходимо сформировать понимание того, как теоретическую информацию можно применить при решении практических задач. В связи с этим развитие ЭИ также предполагает обучение студентов методам регуляции эмоций (там же) и репертуару техник релаксации (дыхательные техники, аутогенные тренировки, мышечная релаксация). На наш взгляд, с теоретическим и практическим аспектами социо-эмоционального обучения соотносится модель ЭИ П. Сэловея и Дж. Мэйера, которая представляет собой иерархию способностей, развиваемых последовательно в процессе онтогенеза: от идентификации эмоций к их использованию для повышения эффективности мышления и деятельности и далее к пониманию эмоций и управлению ими [Люсин, 2004]. Все это подразумевает применение активных методов обучения: в качестве решения задачи развития ЭИ у студентов различных направлений без изменения учебного плана и увеличения числа зачетных единиц могут быть предложены специальные практические упражнения/задания (относящиеся к неимитационным методам) как элемент, включенный в структуру лекции. Упражнение в соответствии с классификацией активных методов, предложенной О.В. Курбатовой и коллегами, представляет собой «метод обучения, предполагающий многократное, сознательное повторение умственных и практических действий с целью формирования, закрепления и совершенствования необходимых навыков и умений»4.

При выполнении практических упражнений студенты имеют возможность закрепить изученный материал, обобщить и применить полученные знания5. Благодаря наличию данных возможностей при использовании активных методов обучения ожидается переход от знания-знакомства, при котором студент усваивает теоретический материал, но еще не умеет применять его на практике, через знание-репро- дукцию к знанию-умению и знанию-трансформации [Горшкова, 2017]. Данный переход осуществляется при условии соблюдения принципа «от простого к сложному»: от усвоения материала в ходе мини-лекций к последовательной интеграции навыков в поведенческий репертуар [Сорокоумова, 2018].

Таким образом, в соответствии с представлениями о возможностях использования упражнений для формирования и развития ЭИ обучающихся мы предполагаем, что у студентов в ходе лекции по психологии с включением таких упражнений будут изменяться эмоциональные способности. В связи с этим цель исследования – выявление изменений в степени выраженности показателей ЭИ у студентов в результате обучения с применением упражнений на развитие компонентов ЭИ.

Методология исследования. В качестве теоретической основы исследования была выбрана модель эмоционального интеллекта П. Сэловея и Дж. Мэйера – подход, в котором ЭИ рассматривается как способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях. Для достижения поставленной цели было проведено экспериментальное исследование. Студенты заполняли психодиагностические методики в рамках курса «Психология» за неделю до и спустя неделю после изучения темы «Эмоции». Интервал между замерами составил 4 недели. Лекции по данной теме проводились двумя преподавателями (оба преподавателя вели занятия у всех трех групп студентов) две недели в течение 2 академических часов (всего 4 а.ч.), в рамках которых экспериментальные группы выполняли практические упражнения, направленные на развитие ЭИ. Предложенные упражнения были отобраны из пособия С. Шабанова и А. Алешиной6 и предлагались студентам к выполнению после того, как они прослушали теоретический блок про соответствующий компонент ЭИ. При этом форма проведения занятий не менялась – студенты посещали лекции согласно учебному плану.

Выборку исследования составили три группы студентов, обучающихся в Санкт-Петербургском государственном университете.

– Группа 1 (экспериментальная): 99 студентов экономического факультета (32 юноши и 67 девушек, средний возраст – 18 лет±0,71).

– Группа 2 (экспериментальная): 70 студентов медицинского факультета (медицинский институт) (8 юношей и 62 девушки, средний возраст – 18,5 лет±1,95).

– Группа 3 (контрольная): 29 студентов факультета стоматологии и медицинских технологий (медицинский институт) (6 юношей и 23 девушки, средний возраст – 18 лет±0,64).

Группы, принимавшие участие в исследовании, являлись устойчивыми: студенты обучались на протяжении всего курса именно в таком составе, а не приглашались для участия в исследовании из разных академических групп. Выбор данных групп для проведения эксперимента был обусловлен следующим: идентичная форма учебных занятий – лекции; первый курс обучения; проведение лекций одними и теми же преподавателями; одинаковый объем часов, выделенных на изучение темы «Эмоции»; схожее содержание тем, предшествующих теме «Эмоции», в соответствии с рабочей программой дисциплины.

Группа 1 (экспериментальная). Студенты экономического факультета посещали занятия, которые проходили в смешанном формате. Смешанный формат лекционных занятий предполагал использование презентации при проведении аудиторных занятий. Студенты имели возможность задавать вопросы по ходу лекции. Предложенные обучающимся упражнения были направлены на развитие способностей «идентификация эмоций» и «использование эмоций в решении проблем» (данные компоненты объединяются в показатель «опытный домен»). Выбор в пользу данных показателей определялся компетенциями, которые должны

быть сформированы у выпускников экономического направления7.

-

1. Командная работа и лидерство: УК-3.

-

2. Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение): УК-6.

Группа 2 (экспериментальная). Студенты медицинского факультета посещали занятия в онлайн-формате. Онлайн-формат предполагал проведение лекционных занятий с использованием дистанционных технологий (MSTeams) в режиме реального времени: студенты имели возможность взаимодействовать с преподавателями и другими обучающимися в чате. В данной группе студенты выполняли упражнения, направленные на развитие способностей «понимание и анализ эмоций» и «управление эмоциями» (данные компоненты объединяются в показатель «стратегический домен»). Выбор в пользу отмеченных показателей также определялся компетенциями, которые должны быть сформированы у выпускников медицинского направления8.

-

1. Командная работа и лидерство: УК-3.

-

2. Безопасность жизнедеятельности: УК-8.

Таким образом, компетенции выпускников экономических направлений скорее связаны со способностями осознавать и управлять собственными эмоциями, в то время как компетенции выпускников медицинских направлений - с распознаванием и управлением эмоциями других людей, что и определило выбор упражнений, предлагаемых студентам. Теоретический материал, предлагаемый студентам, не различался.

Группа 3 (контрольная). Студенты факультета стоматологии и медицинских технологий посещали занятия в смешанном формате и также имели возможность задавать вопросы и комментировать учебный материал. В данной группе студенты не выполняли упражнения; теоретический материал не отличался по своему содержанию от материала, который был предложен студентам экономического и медицинского факультетов. Время, освободившееся в течение лекции в связи с исключением упражнений, было заполнено примерами исследований компонентов ЭИ.

Используемые психодиагностические методики : 1) тест Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо «Эмоциональный Интеллект» (MSCEIT v. 2.0) (адаптация Е.А. Сергиенко и И.И. Ветровой)9: объективное измерение ЭИ, основанное на соотнесении оценок показателей ЭИ респондента с наиболее частотным; 2) авторская методика диагностики эмоционального интеллекта – МЭИ (автор – М.А. Манойлова) [Манойлова, 2007]: самооценка ЭИ. Студенты заполняли методики в онлайн-форме. Выбор данных методик обусловлен следующим: а) показатели, измеряемые с помощью теста Дж. Мэйера, П. Сэло-вея и Д. Карузо «Эмоциональный Интеллект», а также домены (опытный и стратегический) соответствуют тем компонентам ЭИ, на развитие которых предлагались упражнения; б) шкалы авторской методики М.А. Манойловой позволяют определить оценку компонентов, связанных с пониманием своих эмоций и эмоций других людей, что согласуется с компетенциями, описанными выше.

Соотношение компонентов ЭИ, доменов и предлагаемых упражнений отражено в таблице ниже.

Методами математико-статистической обработки данных являлись критерии Вилкок-сона и U-Манна - Уитни, поправки на множественные сравнения проводились с помощью метода Беньямини - Хохберга. Анализ проводился в программе IBMSPSSStatistics 27.

-

9 Тест Д. Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо «Эмоциональный интеллект» (MSCEIT v. 2.0): руководство / под ред. Сергиенко Е.А., Ветрова И.И., 2010. 175 с. URL: https://lib.ipran . ru/upload/papers/paper_20108889.pdf (дата обращения: 10.02.2025).

Компоненты эмоционального интеллекта и упражнения, выполняемые студентами Components of emotional intelligence and exercises performed by students

|

№ |

Компонент ЭИ |

Домен |

Упражнение |

Группа, выполнявшая упражнения |

|

1 |

Идентификация эмоций |

Опытный домен |

«Дневник эмоций» |

ЭГ 1 |

|

2 |

Использование эмоций в решении проблем |

«Взгляд непосвященного», «Конструктивная обратная связь» |

||

|

3 |

Понимание и анализ эмоций |

Стратегический домен |

«Намерение, действие, результат» |

ЭГ 2 |

|

4 |

Сознательное управление эмоциями |

«АВС», «Целеполагание» |

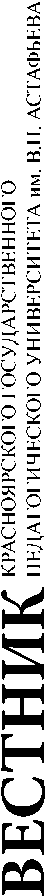

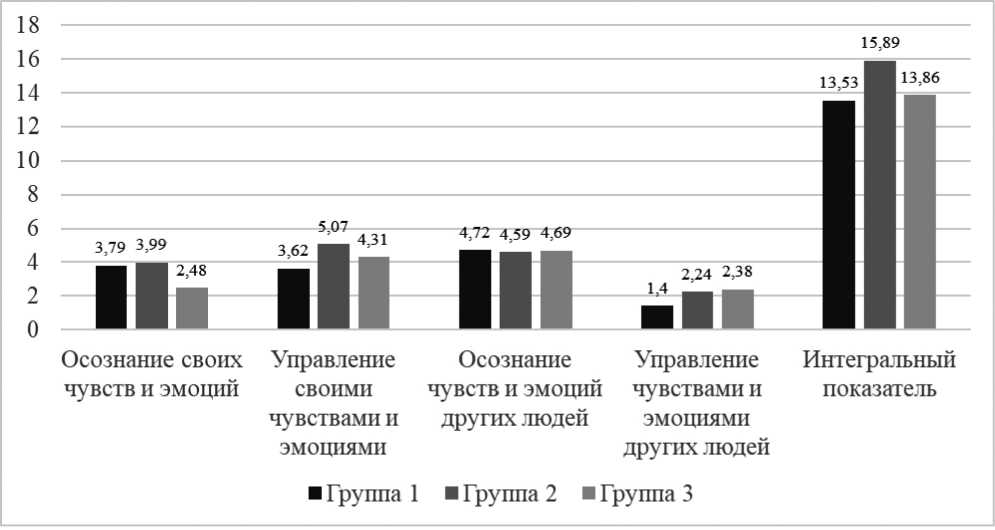

Результаты исследования10. До проведения занятий по теме «Эмоции» большинство компонентов ЭИ по методике MSCEIT v. 2.0 («идентификация эмоций», «понимание и анализ эмоций», «сознательное управление эмоциями») у студентов всех групп были выражены на среднем уровне. Исключение составляет компонент «использование эмоций в решении проблем», который сформирован во всех группах на высоком уровне. Среднегрупповые значения представлены на рис. 1.

Рис. 1. Среднегрупповые значения выраженности показателей ЭИ (MSCEIT v. 2.0; первый замер)

Fig. 1. Group average values of EI indicators (MSCEIT v. 2.0; first measurement)

Примечание. Границы норм для шкал соответствуют следующим значениям: «идентификация эмоций» – 0,35–0,47; «использование эмоций в решении проблем» – 0,31–0,41; «понимание и анализ эмоций» – 0,38–0,5; «сознательное управление эмоциями» – 0,27–0,35; «общий балл» – 0,34–0,42.

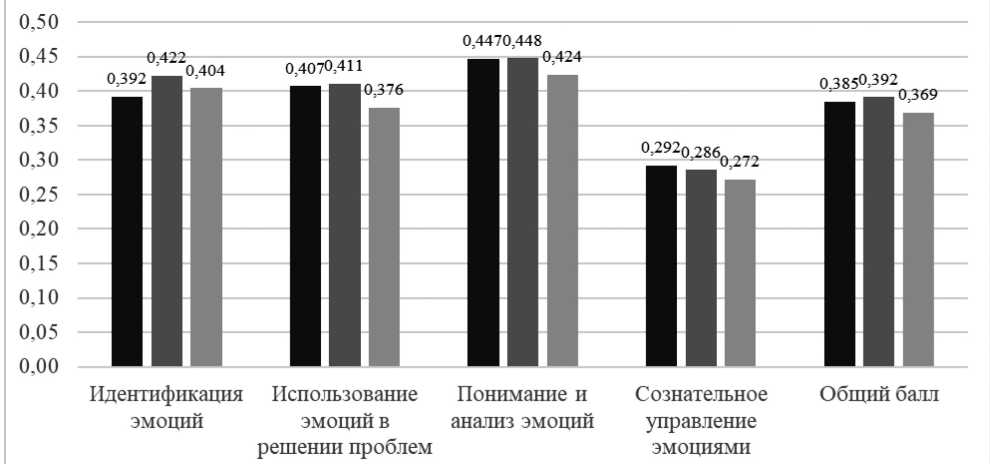

Уровень выраженности показателя ЭИ «осознание своих чувств и эмоций» по методике МЭИ у студентов всех групп соответствует низкому. При этом в группах студентов медицинских специальностей уровень выраженности показателей «управление своими чувствами и эмоциями» и «управление чувствами и эмоциями других людей» соответствует высокому (за исключением группы 1, в данной группе уровень выраженности показателей соответствует среднему). Остальные два показателя ЭИ у всех обучающихся развиты на среднем уровне (рис. 2).

Рис. 2. Среднегрупповые значения выраженности показателей ЭИ (МЭИ; первый замер) Fig. 2. Group average values of EI indicators (MEI; first measurement)

Примечание. Границы норм для шкал соответствуют следующим значениям: «осознание своих чувств и эмоций» 4,65–10,75; «управление своими чувствами и эмоциями» – 5,8–4,28; «осознание чувств и эмоций других людей» – 1,32–5,72; «управление чувствами и эмоциями других людей» – 5,8–2,16; «интегральный показатель» – 1,73–22,21.

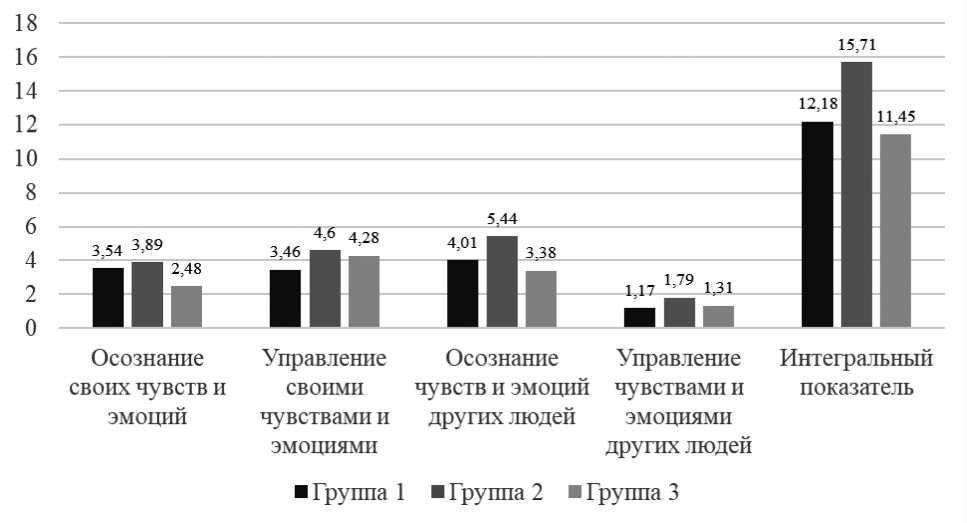

Для того чтобы определить, различаются ли значимо показатели ЭИ в группах студентов до изучения темы «Эмоции», были проведены попарные сравнения с помощью U-критерия Манна – Уитни. В результате анализа было установлено отсутствие значимых различий по всем показателям ЭИ. В результате проведения повторной диагностики было показано, что высокий уровень выраженности компонента «использование эмоций в решении проблем» по методике MSCEIT v. 2.0 сохранился в группе студентов медицинского факультета (рис. 3).

■ Группа! ■ Группа 2 ■ Группа 3

Рис. 3. Среднегрупповые значения выраженности показателей ЭИ (MSCEIT v. 2.0; второй замер)

Fig. 3. Group average values of EI indicators (MSCEIT v. 2.0; second measurement)

Примечание. Границы норм для шкал соответствуют следующим значениям: «идентификация эмоций» – 0,35–0,47; «использование эмоций в решении проблем» – 0,31–0,41; «понимание и анализ эмоций» – 0,38–0,5; «сознательное управление эмоциями» – 0,27–0,35; «общий балл» – 0,34–0,42.

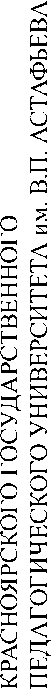

Кроме того, было установлено, что большинство компонентов ЭИ по методике МЭИ стали выражены на среднем уровне (исключение составляет показатель «управление своими

Рис. 4. Среднегрупповые значения выраженности показателей ЭИ (МЭИ; второй замер) Fig. 4. Group average values of EI indicators (MEI; second measurement)

Примечание. Границы норм для шкал соответствуют следующим значениям: «осознание своих чувств и эмоций» - 4,65-10,75; «управление своими чувствами и эмоциями» - 5,8-4,28; «осознание чувств и эмоций других людей» - 1,32-5,72; «управление чувствами и эмоциями других людей» - 5,8-2,16; «интегральный показатель» – 1,73–22,21.

Для того чтобы определить, различаются ли по окончании лекций показатели ЭИ между группами студентов, был также применен сравнительный анализ с помощью U-критерия Манна – итни. В результате анализа было снова установлено отсутствие значимых различий по всем показателям ЭИ.

Несмотря на то что содержание упражнений, проведенных в экспериментальных группах, отличалось (в связи с необходимостью развития разных компонентов ЭИ в соответствии с требованиями к специальности), в результате сравнительного анализа статистически достоверные различия обнаружены не были, то есть не было выявлено влияние содержания упражнений, что послужило основанием для объединения групп 1 и 2 для дальнейшего анализа: группы студентов, которые выполняли упражнения в ходе лекции, были объединены в одну экспериментальную группу (ЭГ), а студенты, не выполнявшие упражнения, выступали в качестве контрольной чувствами и эмоциями» в группе 2, где уровень выраженности соответствует высокому); показатель «осознание своих чувств и эмоций» остался на низком уровне (рис. 4).

группы (КГ). Данное объединение групп, выполнявших упражнения, в одну экспериментальную группу представляется правомерным также в связи с тем, что до темы «Эмоции» студенты изучили темы, тождественные по содержанию. На изучение темы «Эмоции» у студентов данных направлений было выделено равное количество часов, показатели ЭИ до проведения лекций не различались в экспериментальных группах. При сравнении показателей первичной диагностики ЭИ с помощью критерия U-Манна - Уитни статистически достоверных различий между ЭГ и КГ установлено не было. При аналогичном сравнении показателей, полученных после повторной диагностики ЭИ, статистически значимых различий также не было установлено.

Для оценки изменений показателей эмоционального интеллекта в ЭГ и КГ по отдельности было осуществлено сравнение результатов первичной и повторной диагностики (критерий Вилкоксона; метод Беньямини – Хохберга).

В результате было показано, что в ЭГ наблюдаются статистически достоверные различия до и после лекции по теме «Эмоции» по показателям «идентификация эмоций» (Z = -2,869; р = 0,028) и «опытный домен» (Z = -2,470; р = 0,049): по обоим показателям средний ранг снижается при повторной диагностике ЭИ. В КГ статистически достоверные различия до и после лекции по теме «Эмоции» были выявлены по показателям «использование эмоций в решении проблем» (Z = -2,943; р = 0,021), «сознательное управление эмоциями» (Z = -2,938; р = 0,011), «опытный домен» (Z = -2,485; р = 0,023), «стратегический домен» (Z = -2,185; р = 0,041), «общий балл» (Z = -2,608; р = 0,021): после проведения лекций средние ранги по показателям ЭИ также оказались ниже, чем до лекций.

В результате анализа данных, полученных до проведения занятий по теме «Эмоции», для всех студентов в независимости от направления обучения была характерна достаточно высокая самооценка способности управлять своими эмоциями, притом что объективный показатель сознательного управления эмоциями был выражен в меньшей степени. Подобное соотношение может быть связано со склонностью студентов подавлять эмоции, вместо того чтобы дифференцированно управлять последними. Такие результаты согласуются с исследованием В.Д. Скороходовой и Л.А. Ларионовой, где было продемонстрировано, что, «ставя перед собой задачу показать то или иное поведение, испытуемые не реально управляют своими эмоциями, а подавляют их» [Скороходова, Ларионова, 2017, с. 107].

Также было показано, что при среднем уровне выраженности способности к распознаванию эмоций студенты все же готовы использовать эмоции в решении проблем. Идентификация эмоций предполагает их обозначение определенным понятием, т.е. названием. Можно предположить, что студенты не обладают большим словарным запасом для обозначения распознанных эмоций, однако интуитивно чувствуют, как можно использовать их при решении стоящих перед ними задач. В пользу данного пред- положения свидетельствуют результаты исследования ЭИ Р.Р. Зинуровой и Л.А. Жуплатовой, согласно которым студенты гуманитарных направлений по сравнению с будущими актерами и студентами математической специальности более склонны обращаться и доверять интуиции, что объясняется авторами спецификой тех задач, которые студенты гуманитарных направлений решают в повседневной жизни: как правило, они имеют несколько возможных вариантов решения [Зинурова и Жуплатова, 2017]. При этом следует отметить, что простого понимания того, какие эмоции испытывают сам индивид и окружающие в конкретной ситуации, недостаточно для решения задачи; требуется развитие практических навыков использования этой информации, таких как эмоциональная регуляция и релаксация [Goetz et al., 2005].

При повторной диагностике ЭИ также не было обнаружено статистически достоверных различий между тремя группами студентов, соотношение степени выраженности компонентов ЭИ сохранилось.

Отсутствие различий между группами в степени выраженности показателей ЭИ и их самооценке после окончания лекций может быть связано с возрастными особенностями участников исследования: в возрасте 18 лет человек, как правило, решает вопросы, связанные с идентичностью и самоопределением [Дорофеева, 2015]. Мы предполагаем, что студенты, предпринимая попытки сохранить некоторый устойчивый образ «Я», могут подавлять эмоции вместо того, чтобы их дифференцировать и искать источники возникновения, что подразумевает необходимость изменений в представлении о себе. В пользу данного предположения свидетельствует то, что соотношение степени выраженности компонентов ЭИ, которое было продемонстрировано при первом замере, сохранилось при повторном, несмотря на то что студенты ознакомились с информацией относительно базовых эмоций, их функций и источников. Полученные результаты также могут быть связаны с тем, что обучение в вузе является «особым смысложизненным периодом жизни» студентов, который характе- ризуется «взаимообусловленностью профессионального и личностного самоопределения» и «оформлением устойчивой Я-концепции» [Серый, Яницкий и Браун, 2020]. Можно предположить, что студенты первых курсов стремятся к формированию образа себя как профессионала и, следовательно, предпринимают попытки сохранить устойчивый образ Я.

В результате сопоставления данных до и после лекции в объединенной экспериментальной и контрольной группах были установлены различия только по показателям методики MSCEIT v. 2.0, которая предполагает оценку показателей ЭИ путем соотнесения ответа респондента с наиболее частотным, после чего респонденту присваивается балл. В то время как по методике МЭИ, которая основана на самооценке показателей ЭИ, статистически достоверных различий обнаружено не было. Такие результаты могут быть обусловлены принципом контекстной зависимости в психодиагностике [Васильева, 2011]: студенты могли осуществить «преднастройку мотивационной структуры» [Васильева, 2011, с. 79] при повторном заполнении методики MSCEIT v. 2.0, так как получили новую информацию об эмоциональной сфере. При этом методика МЭИ предполагает, что человек оценивает каждое утверждение в соответствии с теми событиями и явлениями, которые он наблюдает в своей жизни на постоянной основе, т.е. без опоры на новый приобретенный опыт (иными словами, он не будет учтен при оценке респондентом до тех пор, пока не станет регулярно присутствовать в его жизни). Поскольку временной период между первым и вторым замером был недостаточно большим, чтобы ЗУН, полученные студентами на лекции, стали неотъемлемой частью их повседневной жизни, мы предполагаем, что респонденты при заполнении данной методики опирались на тот опыт, который они приобрели до начала лекций, чем и обусловлено отсутствие различий в ее результатах.

При этом количество показателей, по которым обнаружены статистически достоверные различия при сравнении результатов первого за- мера со вторым, в контрольной группе превосходит количество таковых в экспериментальной. Эти различия могут быть обусловлены тем, что студенты, которые выполняли упражнения после того, как прослушали теоретический материал, имели возможность на опыте проверить данную информацию, соотнести с тем, как они иденти-фицировали/сознательно управляли/использо-вали/анализировали эмоции, и в соответствии с этим при необходимости изменить свое поведение, связанное с изучаемыми способностями. Данное предположение основывается на описании обучения через опыт, «которое носит рефлексивный характер и происходит тогда, когда личность вовлекается в некую деятельность, затем анализирует ее, осмысливает и в результате такого осмысления изменяет определенным образом свое поведение» [Короткова, 2016, с. 124]. Таким образом, в связи с тем, что в обеих группах показатели ЭИ по методике MSCEITv.2.0 снижаются, но в КГ снижение наблюдалось по большему числу компонентов ЭИ, можно предположить, что студенты ЭГ за счет такой рефлексии более дифференцированно изменяли свое поведение, нежели студенты КГ. Общая же тенденция снижения показателей ЭИ студентов может быть объяснена с опорой на результаты эмпирического исследования М.А. Манойловой [2003]: у студентов старших курсов уровень ЭИ снижается за счет большего «удельного веса» теоретических знаний. Таким образом, снижение показателей ЭИ в контрольной группе может быть обусловлено преобладанием теоретического материала на лекциях и отсутствием практических заданий.

Заключение. Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют сделать следующие выводы.

-

1. Проблема эмоционального интеллекта остается актуальной как на уровне образовательного процесса (эмоции связаны с трансформацией опыта, мотивацией, стратегиями обучения, познавательными ресурсами, саморегуляцией), так и на уровне достижения результатов обучения в соответствии с требованиями к выпускникам вузов (ФГОС ВО).

-

2. Показатели эмоционального интеллекта студентов разных направлений обучения по степени выраженности не различаются между собой; у всех трех групп они находятся преимущественно на среднем уровне. При этом студенты оценивают способность осознавать свои эмоции как развитую на низком уровне.

-

3. После проведения лекции по теме «Эмоции» в экспериментальной и контрольной группах наблюдались:

– снижение показателей эмоционального интеллекта (в ЭГ снизились два показателя – «идентификация эмоций» и «опытный домен»; в КГ снизились шесть показателей – «использование эмоций в решении проблем», «сознательное управление эмоциями», «опытный домен», «стратегический домен», «общий балл»);

– отсутствие изменений в показателях самооценки способностей осознавать и управлять эмоциями.

Таким образом, активные методы обучения на лекции по психологии могут рассматриваться как инструмент изменения психологических особенностей студентов.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных данных преподавателями при применении активных методов обучения на занятиях, в частности для учета эмоциональной насыщенности лекций. Кроме того, эмпирические результаты следует учитывать при определении направлений работы службы психолого-педагогического сопровождения в университетах: расхождения в оценках и самооценках ЭИ студентов могут указывать на недостаточный уровень развития рефлексии и психологической компетентности в целом.

В качестве ограничений исследования могут выступать следующие условия: упражнения, предложенные студентам, предполагали индивидуальное выполнение (при этом формирование и проявление ЭИ стоит также отслеживать и во взаимодействии с другими людьми), включение упражнений, выполняемых в группе, возможно, позволило бы достичь большего эффекта; на потоковых лекциях довольно сложно контролировать вовлеченность обучающихся в учебную деятельность, следовательно, они могли быть недостаточно глубоко включены в выполнение предлагаемых заданий, что сказалось на степени развития показателей ЭИ; оценка влияния других изучаемых дисциплин на личностные особенности студентов является затруднительной, равно как не представляется возможным ограничение данного влияния на время проведения экспериментального исследования.

Дальнейшими направлениями исследований могут выступать изучение динамики показателей эмоционального интеллекта в условиях группового выполнения упражнений, а также разработка процедуры исследования, позволяющей контролировать вовлеченность студентов в выполнение упражнений. В качестве перспективы исследования может быть предложено рассмотрение динамики показателей эмоционально-волевой сферы у студентов с включением эмоционального, когнитивного, поведенческого и волевого компонентов.