Развитие кадрового потенциала в условиях инновационной деятельности и диверсификации ОПК

Автор: Акимкина Д.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 6-1 (57), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается вопрос формирования и развития кадрового потенциала в условиях активной инновационной деятельности. Как процесс диверсификации, так и процесс внедрения новых технологий требует наличия высококвалифицированных инженерно-технических и управленческих кадров. Основной задачей при подготовке будущих инженеров для военных и гражданских предприятий становится интеграция науки, образования и производств. Взаимодействие этих трёх сфер позволит сформировать кадровый потенциал, который в перспективе может стать залогом технологического суверенитета страны.

Кадровый потенциал, опк, система образования, высокотехнологичная промышленность

Короткий адрес: https://sciup.org/170190989

IDR: 170190989 | DOI: 10.24412/2500-1000-2021-6-1-149-153

Текст научной статьи Развитие кадрового потенциала в условиях инновационной деятельности и диверсификации ОПК

Ориентирование долгосрочной экономической политики России на развитие производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции и повышению доли этих отраслей в ВВП требует кадров соответствующей квалификации. Значение кадрового фактора постоянно увеличивается вследствие перехода к экономике знаний, когда наука и информация являются не только необходимым ресурсом, но и превращаются в фактор производства. Кроме того, переход на новый технологический уклад и постоянная технологическая инфляция требуют постоянной и ускоренной разработки новых технологий и новых продуктов. В связи с этим требования к уровню квалификации и набору компетенций работников постоянно растут, меняется структура занятости, что выводит проблему развития кадрового потенциала на передний план.

Трактовка этого понятия сводится к тому, что кадровый потенциал – это и качественная, и количественная характеристика персонала как ресурса. Есть несколько определений этого понятия. Например, в работе Скороходовой О.Р. приведено следующее определение: «кадровый потенциал – это возможности определенной кате- гории рабочих, специалистов, других групп работников, которые могут быть приведены в действие в процессе трудовой деятельности в соответствии с должностными обязанностями и поставленными перед коллективом целями на определенном этапе развития» [1]. В литературе по теории управления можно встретить следующее определение: «кадровый потенциал – это совокупность способностей всех людей, которые заняты в данной организации и решают определенные задачи» [2].

Развитие этих возможностей и способностей будет одним из ключевых факторов повышения эффективности деятельности как предприятия в частности, так и отрасли в целом. Особенно актуален вопрос развития кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоёмких отраслях, потому что в них заложена одна из точек роста экономики.

Вопросам трансформации систем подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей и проблемам развития кадрового потенциала посвящено немало исследований. Проблема дефицита высококвалифицированных кадров освещены в работе Сёмочкиной Н.А., Болдырева Ю.Я. и Кар-тавенко О.А., Зуйкова В.В [3;4]. Во многих работах отражены вопросы подготовки необходимых кадров, формирования требуемых компетенций у потенциальных работников и совершенствования образовательных систем. Например, по мнению Болдырева Ю.Я. и Картавенко О.А., трансформация образовательной системы должна быть направлена на изменение направлений подготовки, пересмотр состава учебных дисциплин и актуализацию учебно-методического обеспечения, повышению квалификации преподавательского состава, создание профильных лабораторий, построению связей учебных заведений с предприятиями [5]. Необходимость интеграции ВУЗов подтверждается в работе коллектива авторов Тульского государственного университета: в ней показано, что взаимодействие учебного заведения и предприятия покрывает все процессы подготовки кадров - от прогнозирования потребности в персонале до трудоустройства выпускников [6]. Множество исследований рассматривает педагогические аспекты подготовки рабочих и инженерных кадров высокотехнологичной промышленности.

Следует отметить, что все основные высокотехнологичные процессы и высококвалифицированный персонал в России по большей части сосредоточены в обороннопромышленном комплексе (ОПК). Оборонные предприятия осуществляют 65-75 % государственных научных разработок [7]. Вопросам развития предприятий, в том числе и кадровым, уделяли внимание в своих работах Батьковский А.М., Доброва К.Б., Хрусталев Е.Ю., Славянов А.С., что показывает актуальность этой темы и в этом секторе. Б.А. Виноградов исследует этот вопрос более 10 лет, он также отмечает необходимость восстановления кадрового потенциала в ОПК. Из-за невысокого уровня заработных плат на оборонных предприятиях пропадает престижность и снижается приток как квалифицированных, так и молодых специалистов. Некому передавать знания и опыт, что приводит к утере знаний и опыта [8]. Проблема старения персонала ещё не решена, большая для сотрудников ОПК достигает пенсионного возраста, замены им нет, а старшее поколение не всегда готово вникать в вы- сокотехнологичные нововведения, им сложно угнаться за скоростью инновационных процессов, усваивать новое [7].

Причем проблема воспроизводства кадрового потенциала ОПК касается не только инженерных кадров и других специалистов из высшей школы, она обостряется недостатком кадров со среднеспециальным образованием [9]. Вместе с тем, в целом наблюдалась избыточность занятых на оборонных предприятиях из-за малой загруженности производственных мощностей, что приводит к низкой производительности труда и низкому уровню оплаты труда. Это влечет за собой отток наиболее квалифицированных кадров, препятствует передаче опыта и омоложению кадрового состава. Таим образом, в оборонной отрасли сложилась двоякая ситуация с кадрами: избыток рабочей силы на фоне дефицита квалифицированных специалистов.

Меры, принимаемые Правительством для решения данных проблем, уже дают свои результаты. Согласно данным Минпромторга, сводный реестр организаций ОПК включает 1281 организацию, которые обеспечивают работой порядка 2 млн. человек. Если раньше средняя заработная плата работников промышленных предприятий ОПК была ниже, чем у работников гражданского сектора, то сейчас она больше среднепромышленного уровня и превышает 50 тыс. рублей. «Помолодел» кадровый состав: средний возраст работников организаций ОПК за 10 лет снизился с 55 до 45 лет, а доля молодых сотрудников (до 35 лет) выросла с 20% до 30%.

Реализуется и комплекс мер, направленный на улучшение образовательной системы, среди которых можно отметить целевое обучение и развитие системы дополнительного профессионального образования в учебных центрах при предприятиях, субсидии на создание и развитие системы повышения квалификации и переподготовки работников по требуемым на предприятиях направлениям. Предусмотрены стипендии для сотрудников, разрабатывающих прорывные технологии и работа с высококвалифицированными наставниками.

Актуальность проблемы развития кадрового потенциала возрастает в условиях диверсификации и конверсии оборонной промышленности. Эффективное сохранение и преобразование производственнотехнологического аппарата - непростой вопрос, требующий вовлечения высококвалифицированных инженерных и управленческих кадров. Кроме того, благодаря диверсификации гражданский сектор экономики тоже может получить развитие, в том числе и на кадровом уровне.

Влияние на качественную составляющую кадрового потенциала главным образом оказывает образовательная деятельность, поскольку без подготовки или переподготовки необходимых специалистов невозможно сформировать квалифицированный штат на предприятии, способный разрабатывать и эффективно осваивать новые технологии [10].

Устаревание учебных программ, их несоответствие современным требованиям и составление без учета интересов конкретных предприятий использование устаревших технологий, недостаточная оснащенность учебных заведений учебнолабораторным оборудованием и преподавательским составом негативным образом влияет на уровень подготовки специалистов. Но особенным образом на квалификации инженерных кадров высокотехнологичных отраслей промышленности сказывается разрыв взаимосвязей между наукой и образованием и промышленным производством, который начался с распадом Советского Союза. Эти связи до сих пор не восстановлены: в учебных заведениях резко сократилось проведение НИР, обрыв связи с промышленностью закрыл для студентов возможности производственных практик и дальнейшего трудоустройства [9]. Это препятствует подготовке выпускников с конкретным набором компетенций, необходимых для работы на том или ином производстве, что усложняет предприятиям подбор кадров, а молодым специалистам трудоустройство после обучения. Чаще всего к вакантным должностям предъявляется ряд компетентностных тре- бований и наличие опыта работы, которых априори не может быть у лишенного производственной практики выпускника, из-за чего часть начинает работать не по специальности, уходит в сферу продаж или услуг [11].

Реальная интеграция науки, образования и промышленности даст хороший эффект как в оборонной, так и в гражданской сфере, и при этом не потребует огромных финансовых затрат. Кроме фундаментальных изменений в образовательных программах, сближению ВУЗов, СУЗов и производства будет способствовать набирающее популярность целевое обучение. Этот инструмент довольно гибкий, он позволяет отвечать на запросы конкретных производств. В таких целевых программах значительную долю в процессе обучения составляют практические занятия, которые позволяют студентам осваивать методы и технологии наукоемких и высокотехнологичных производств [12]. Однако это достаточно непростая задача, поскольку нужно за достаточно короткий период времени передать студентам и фундаментальные знания, и практические навыки работы. При этом необходимо учитывать, что знания достаточно быстро устаревают и важно стимулировать как студента, так и работника учиться самостоятельно и непрерывно.

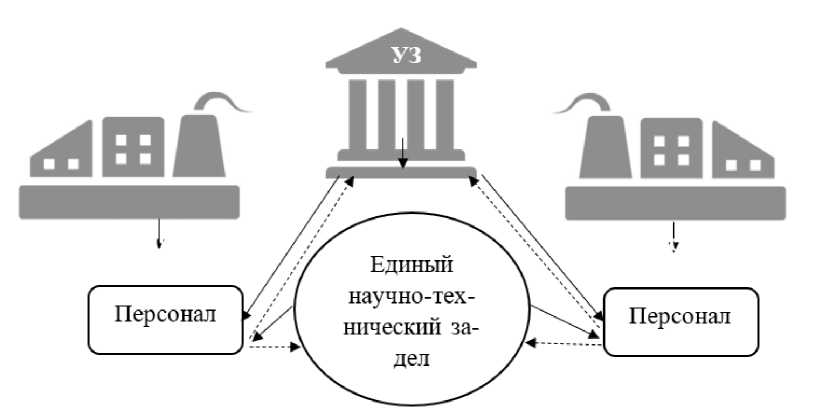

Таким образом, интеграция науки и образования с промышленностью с помощью целевых программ образования, постоянных практик и работы со студентами в области совместных НИР позволит возродить двусторонние связи между учебными заведениями, персоналом предприятий и научно-технической базой (Рис. 1). Персонал предприятия, работая со студентами будет совершенствовать программы обучения, обновлять и добавлять знания в копилку единого научно-технического задела, и повышать собственную квалификацию через эти взаимодействия и программы ДПО. Это позволит повысить качественную составляющую кадрового потенциала.

Рисунок1. Возобновление взаимосвязей в процессе интеграции образования и производства

Рост спроса на наукоемкую продукцию как военного, так и гражданского назначения мотивирует к интенсификации исследований, в особенности прикладных. Восстановление взаимосвязей в процессе интеграции позволит развить не только кадровый потенциал в оборонной и гражданской промышленности, но и получить гражданским предприятиям доступ к ряду военных теологий и знаний, которые попадут в единый научно-технический задел и программы обучения в процессе интеграции и в ходе диверсификации ОПК. Конечно же оборонная промышленность не будет сразу предоставлять засекреченные и новейшие технологии и знания, однако даже то, что ОПК сможет передать в общую базу знаний, будет серьезным шагом для сокращения технологического разрыва в гражданской промышленности. К тому же, нередки случаи, когда технологии, разработанные для гражданского применения, подходят и для военных изводительности труда, уровне производственных затрат, валовой добавленной стоимости, заработной плате. Это повысит престижность промышленных профессий, привлечет молодых специалистов, будет способствовать выбору данных профессий абитуриентами, что позволит повысить количественную составляющую кадрового потенциала.

Развитие кадрового потенциала с помощью интеграции военных, гражданских предприятий, учебных заведений и учреждений науки направлено не только на решение кадровой проблемы в промышленности, но и на модернизацию экономики в целом. Заложенный сейчас системой образования в кадровую основу потенциал, проявится через 5–7 лет и останется в отрасли в течение 20–25 лет. Формирование кадрового потенциала, которое происходит сейчас, на самом деле формирует основу экономического развития в долгосрочной перспективе, поэтому важность нужд. вопроса воспроизводства кадрового по-

Повышение уровня технологичности тенциала на качественно новом уровне не-промышленности положительным образом возможно переоценить.

скажется на конкурентоспособности, про-

Список литературы Развитие кадрового потенциала в условиях инновационной деятельности и диверсификации ОПК

- Скороходова О. Р. Кадровый потенциал: понятие, сущность, основные характеристики //Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. - 2015. - № 24. - С. 67-71

- Зорина Т. П., Коноплёва Г. И. Понятие кадрового потенциала // Международный студенческий научный вестник. - 2015. - № 4-1. - С. 43-45.

- Семочкина Н. А. Проблемы и перспективы экономического развития и подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности //Известия Волгоградского государственного технического университета. - 2017. - № 7. - С. 39-43.

- Зуйков В. В. О развитии высокотехнологичных отраслей промышленности (кадры и профессионализм) //Передовые решения и опыт в" Кружковом движении" НТИ. - 2019. - С. 198-218.

- Болдырев Ю. Я., Картавенко О. А. Классификация мероприятий при совершенствовании подготовки кадров для высокотехнологичных секторов промышленности //Сборник докладов. Санкт-Петербургский международный экономический форум. Секция на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. - 2019. - С. 30-32.