Развитие костяных наконечников стрел в VII-V тыс. cal BC в Верхневолжской низменности по материалам многослойной стоянки Замостье 2

Автор: Лозовская О.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 255, 2019 года.

Бесплатный доступ

Охотничий инвентарь и, в первую очередь, наконечники метательного вооружения являются наиболее информативным элементом культуры в древнем обществе. В позднем мезолите и раннем неолите Верхнего Поволжья наблюдается большое разнообразие костяных наконечников стрел, отражающее локальные особенности местного и/или пришлого населения. На примере материалов стоянки Замостье 2 (306 экз.) рассмотрены изменения основных типов наконечников в период с начала VII по конец V тыс. cal BC; выделены характерные формы изделий для пяти культурных слоев (двух слоев позднего, а также слоев финального мезолита, верхневолжской и льяловской культур раннего и среднего неолита) и предложена типолого-хронологическая схема развития наконечников стрел для поселения Замостье 2 и прилегающих территорий.

Мезолит, неолит, волго-окское междуречье, торфяниковая стоянка замостье 2, костяной инвентарь, охотничье вооружение, наконечники стрел

Короткий адрес: https://sciup.org/143168978

IDR: 143168978

Текст научной статьи Развитие костяных наконечников стрел в VII-V тыс. cal BC в Верхневолжской низменности по материалам многослойной стоянки Замостье 2

В каменном веке охотничье вооружение, и в первую очередь оснащение метательного оружия, играло ключевую роль в системах адаптации первобытного человека к различным экологическим нишам и наиболее чутко реагировало на изменения природной среды и доступных пищевых ресурсов в рамках определенных культурных традиций и социальной организации. В этом контексте разнообразие и изменчивость наконечников стрел может указывать либо на диверсифицированную экономику с большим набором промысловых животных,

* Исследования выполнены благодаря финансовой поддержке программы ФНИ ГАН № 0184-2018-0006 и 0184-2019-0008 и Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника (2009–2018).

птиц и рыб (в отдельных случаях), либо на неоднородность населения, оставившего памятники материальной культуры. Конец бореала и начало атлантикума на широких просторах Восточной Европы характеризовались целым рядом важных событий – появлением первых земледельцев и скотоводов на юге, заметными изменениями в организации рыболовства в лесной зоне и, наконец, быстрым распространением гончарного производства. Сложные культурные процессы, связанные с возможными миграциями групп населения, переносом новых технологий, не могли не отразиться на такой важнейшей части инвентаря, как наконечники метательного оружия.

История изучения костяного метательного вооружения в Волго-Окском регионе

Волго-Окское междуречье в позднем мезолите и раннем неолите представляло собой разреженный лесной ландшафт с многочисленными озерами и протоками, притягивавшими древнего человека сбалансированным обилием разнообразных пищевых ресурсов (лось, бобр, реже – кабан и северный олень, водоплавающие и болотные птицы, глухарь, щука, окунь, сом, судак, карповые) и, кроме того, создававшими благоприятные условия для сохранности предметов материальной культуры из органических материалов ( Жилин , 2004; Замо-стье 2. Озерное поселение…, 2013; Стоянка Замостье 2…, 2018). Именно здесь сосредоточены многие торфяниковые стоянки, давшие многочисленный костя-ной/роговой инвентарь, в том числе наконечники метательного вооружения. Как показывают материалы поселений с полным набором костяного и каменного инвентаря, именно кость в это время служила основным сырьем для оснащения охотничьего оружия ( Жилин , 2016. С. 165). Еще более ярко эта модель прослеживается в материалах поселения Веретье 1 (Архангельская область), где не только костяные (226 экз.), но и деревянные (34 экз.) наконечники преобладали над кремневыми (всего 12) ( Ошибкина , 1997. С. 54, 71, 104).

На мезонеолитических стоянках Волго-Окского междуречья найдено достаточно большое число костяных наконечников метательного оружия, различающихся рядом локальных особенностей. Первая попытка систематизации этих материалов была предпринята В. М. Лозовским в 1990 г. ( Лозовский , 1993). На базе изучения 450 артефактов из 22 стоянок было предложено деление на 23 типа, которые отражали развитие вооружения на протяжении мезолита, раннего (верхневолжская культура), среднего (льяловская культура) и позднего (волосовская культура) неолита. Наконечники разделялись на три основные категории: наконечники стрел, наконечники острог с зубцами и наконечники гарпунов. Почти половина (205 экз.) исследованных орудий происходила из материалов первых раскопок стоянки Замостье 2 (1989–1990).

Большой вклад в изучение мезолитического костяного вооружения региона внесли работы М. Г. Жилина ( Жилин , 1993). В предложенную им типологическую схему для всей лесной зоны Восточной Европы вошли 347 предметов из Верхнего Поволжья, включая Замостье 2 ( Жилин , 2001). В ряде недавних работ им детально проанализированы наконечники стрел позднего мезолита

( Жилин , 2015), а также бутовской культуры (344 экз.) ( Жилин , 2016), особое место в его работах уделено технологическим аспектам их производства. Для раннего и среднего неолита подобных обобщающих работ, к сожалению, пока нет.

Стоянка Замостье 2, общие данные

Материалы озерного поселения Замостье 2, расположенного в пойме реки Дубна, предоставляют возможность проследить развитие охотничьего вооружения с конца мезолита до начала позднего неолита на достаточно представительной серии наконечников. Этот участок заселялся разными группами охотников-рыболовов-собирателей на протяжении почти трех тысячелетий с небольшими перерывами, их материальная культура нашла отражение в пяти культурных комплексах стоянки: нижнем и верхнем слоях позднего мезолита (ок. 7000–6500 гг. cal BC и 6400–6000 гг. cal BС), слое финального мезолита (ок. 5950–5750 гг. cal BC), слоях верхневолжской (ранний неолит, ок. 5700–5400 гг. cal BС) и льяловской (средний неолит, ок. 4600–4000 гг. cal BС) археологических культур.

Инвентарь из твердых животных материалов в настоящий момент включает 574 типологически выраженных наконечника метательного вооружения из раскопок 1989–1991, 1995–2000, 2010–2013 гг. (Стоянка Замостье 2…, 2018. С. 73–153), в том числе 280 наконечников стрел (без неопределимых обломков стержней). Последние представлены во всех слоях, но наиболее многочисленные серии были получены для верхнего мезолитического слоя (ВМ) и для слоя раннего неолита (ВВК) – соответственно 85 и 82 изделия (табл. 1).

Основным сырьем для производства наконечников во всех слоях служили кости конечностей и рога лося. Сохранность поверхности костей, благодаря залеганию в водонасыщенных отложениях, исключительно хорошая, что позволяет анализировать как многочисленные технологические следы, так и следы износа. Для комплекса характерна достаточно высокая фрагментированность изделий, что является результатом интенсивного использования. Имеются также орудия со следами «оживления», переоформления, а также отдельные незавершенные заготовки. Следы огня на изделиях отсутствуют.

Закономерностей в пространственном распределении не выявлено. Возраст артефактов определялся на основании комплексного датирования археологических горизонтов, в которых они были найдены. Прямых дат для наконечников пока нет.

Следует также отметить, что в данную статью не включены зубчатые острия (135 экз.1), многие из которых могли служить наконечниками стрел. Во-первых, они были детально рассмотрены в публикации 2013 г. ( Лозовская, Лозовский , 2013); во-вторых, их функциональная интерпретация требует отдельного исследования.

Таблица 1. Наконечники стрел. Распределение типологических групп по слоям

|

Типологические группы/слои |

НМ |

ВМ |

ФМ |

ВВК |

ЛК |

mix |

Всего |

|

наконечники стрел с пазами для вкладышей |

9 |

1 |

1 |

1 |

12 |

||

|

шипы от наконечников стрел с пазами |

1 |

9 |

3 |

1 |

14 |

||

|

ВСЕГО: 26 |

|||||||

|

игловидные с орнаментом (с фрагментами) |

11 |

2 |

13 |

||||

|

игловидные, более 15 см |

1 |

8 |

1 |

2 |

2 |

14 |

|

|

игловидные, 10–15 см |

3 |

7 |

3 |

6 |

2 |

5 |

26 |

|

игловидные, менее 10 см |

3 |

10 |

10 |

2 |

1 |

26 |

|

|

фрагменты игловидных |

2 |

21 |

11 |

19 |

2 |

3 |

58 |

|

игловидные, тип льял |

14 |

1 |

15 |

||||

|

игловидные с биконической головкой, тип ВМ |

4 |

3 |

1 |

8 |

|||

|

с притупленным концом |

1 |

9 |

8 |

1 |

1 |

20 |

|

|

листовидные |

12 |

1 |

6 |

4 |

23 |

||

|

фигурные с 2–3 утолщениями и выделенным насадом |

31 |

31 |

|||||

|

биконические разные, тип льял |

18 |

1 |

19 |

||||

|

индивидуальной формы |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

11 |

|

|

другие биконические типы |

2 |

7 |

4 |

3 |

16 |

||

|

ВСЕГО: |

10 |

85 |

33 |

82 |

46 |

24 |

280 |

Примечания : НМ – нижний слой, ВМ – верхний слой позднего мезолита, ФМ – финальный мезолит, ВВК – ранний неолит, ЛК – средний неолит, mix – переотложенные слои и сборы в реке

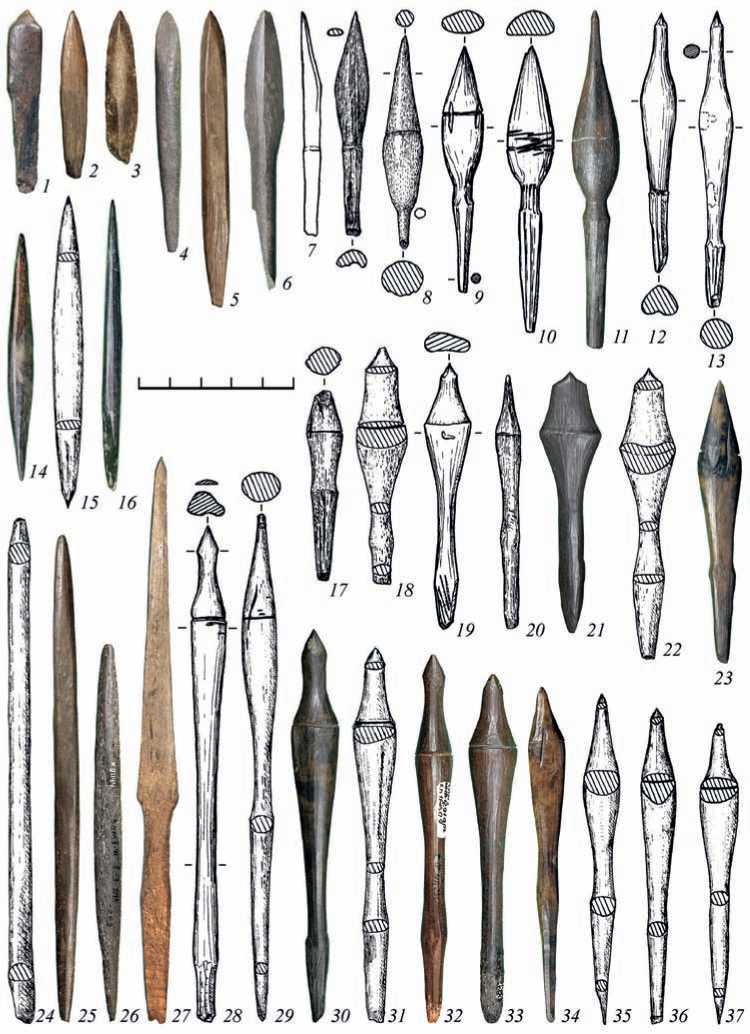

Вкладышевые наконечники стрел (12 экз.)

Наличие составного кремневого лезвия или хотя бы паза для вкладышей кажется достаточным основанием для выделения этой группы наконечников в отдельную категорию, поскольку технология их изготовления и эксплуатационные свойства значительно отличались. Тем не менее их отнесение к наконечникам стрел не вызывает сомнений.

Пазовые орудия на стоянке Замостье 2 не были широко распространенным явлением, что согласуется с общими тенденциями развития метательного вооружения в первой половине Атлантического периода ( Жилин , 2001. С. 265).

Более того, они имели, судя по всему, особую функцию в духовной или социальной сфере (об этом говорит высокий процент орнаментации изделий – 7 из 12, или 58 %) и могут быть отнесены к престижным или культовым предметам.

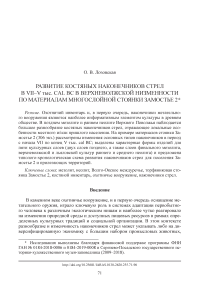

Из 40 известных на сегодняшний день орудий с пазами и вкладышами к наконечникам стрел можно отнести 12 экземпляров, представленных в основном обломками. Наиболее выразительна серия миниатюрных предметов с линзовидным или ромбическим сечением, вдоль одного края которых идет паз для кремневых вкладышей шириной до 2 мм, глубиной 2–4 мм, а во всех пазах сохранились остатки смолы (рис. 1: 25, 26, 32 ). Второй край завершается длинным тонким и острым шипом. Два наконечника декорированы с обеих сторон, а также вдоль шипа сплошной или прерывистой линией зигзага; третий только насечками по краю. Эти шипы настолько характерны, что 14 отдельно найденных шипа (7 экз. также с зигзагом или насечками) тоже могут быть отнесены к этому же типу изделий (табл. 1); длина шипов составляет от 2 до 5 см (рис. 1: 10–22 ). Аналогичный шип известен в Озерках 5 (IV слой) ( Жилин , 1993. Рис. 14: 4 ).

Кроме того, имеется еще три обломка острия с орнаментом (зигзаг, наклонные лесенки и линии с узелками) (рис. 1: 23, 24, 31 ) и обломок насада (зигзаг) (рис. 1: 33 ) (подробнее см.: Лозовская , 2001). Все относятся к слою ВМ.

В позднемезолитическое время близкие наконечники с пазом и длинным тонким шипом известны только в материалах стоянки Окаемово 5, нижний слой ( Жилин , 2015. С. 280; 2016. С. 155), в 10 км к западу от Замостья 2, что говорит о бытовании этого типа вооружения в микрорегионе. Единичные сходные экземпляры найдены также в ранненеолитическом слое III стоянки Ивановское 3 ( Жилин , 1993. Рис. 15: 3 ), а также в относящемся в бореалу слое III Станового 4 ( Жилин , 2001. Рис. 17: 9 ).

Три мелких обломка без орнамента (рис. 1: 27, 28 ), один с сохранившимся кремневым вкладышем (рис. 1: 29 ), найдены в слоях финального мезолита, раннего и среднего неолита. Пазы у них начинаются значительно ближе к кончику острия, чем у мезолитических, паз односторонний. Общая форма изделий неизвестна.

Наконечник длиной 8 см, с двумя кремневыми лезвиями и округлым в сечении стержнем найден при подводных исследованиях на поверхности инситного слоя в зоне рыболовной перегородки позднего мезолита (рис. 1: 9 ). Очень похожий экземпляр известен в материалах IV культурного слоя стоянки Ивановское 7, датирующегося пребореалом (Там же. С. 73; 2016. С. 141).

Еще один интересный экземпляр найден в верхнем слое мезолита (рис. 1: 30 ) – это обломок острия с коротким пазом длиной ок. 4 см и симметрично расположенной имитацией из кости кремневого вкладыша ( Лозовская , 2001); прямых аналогий нет. Определенное сходство прослеживается с обломком из IV слоя Ивановского 7 ( Жилин и др. , 2002. Рис. 9: 3 ).

Если не учитывать три единичные типологически неопределенные находки из верхних слоев, то можно в целом рассматривать пазовые наконечники с шипом из Замостье 2 и Окаемово 5 как завершающий этап в развитии мезолитических вкладышевых игловидных и двукрылых наконечников стрел на исследуемой территории.

Рис. 1. Замостье 2. Наконечники стрел ( 1–8 ); вкладышевые наконечники ( 9, 23–33 ) и шипы ( 10–22 ). Нижний ( 1–8 ) и верхний ( 9–26, 30–33 ) культурные слои позднего мезолита; финальный мезолит ( 29 ); ранний ( 28 ) и средний неолит ( 27 )

Фото О. В. Лозовской. Рисунки: 1 – В. М. Лозовский; 2–8, 10–33 – О. В. Лозовская; 9 – Д. Черевко

Костяные наконечники стрел (280 экз.)

Цельные костяные наконечники, представленные целыми экземплярами и диагностичными обломками, показывают более или менее устоявшиеся типы, а также отдельные случайные и переходные формы и будут рассматриваться в хронологическом порядке по слоям (табл. 1).

Нижний мезолитический слой (рис. 1: 1–8 )

Нижний мезолитический слой оказался беден наконечниками стрел (10 экз.). Типологически они достаточно однородны, хотя и маловыразительны. Все, кроме одного, целые экземпляры относятся к игловидным формам и различаются деталями. Это средней длины (10–17 см) наконечники с диаметром стержня 6-8 мм. У одного ограненное перо (рис. 1: 1 ), у другого односторонне уплощенные концы и выделенный боковыми нарезками насад (рис. 1: 2 ). Еще в трех случаях насады уплощены (рис. 1: 1, 7 ). С небольшими вариациями, эти формы существуют во всех слоях стоянки.

К отдельному типу мы можем отнести миниатюрный наконечник с тупым концом (рис. 1: 8 ), аналогий ему пока не известно; от более поздних похожих изделий он отличается малыми размерами, формой головки, а также фигурной формой насада.

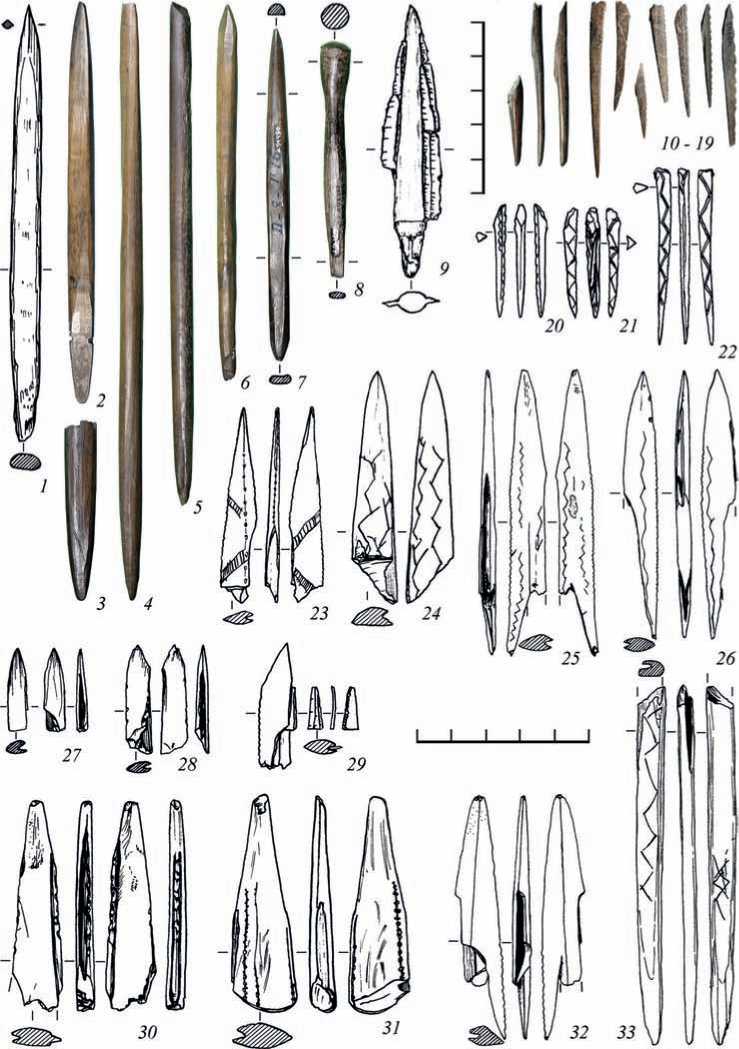

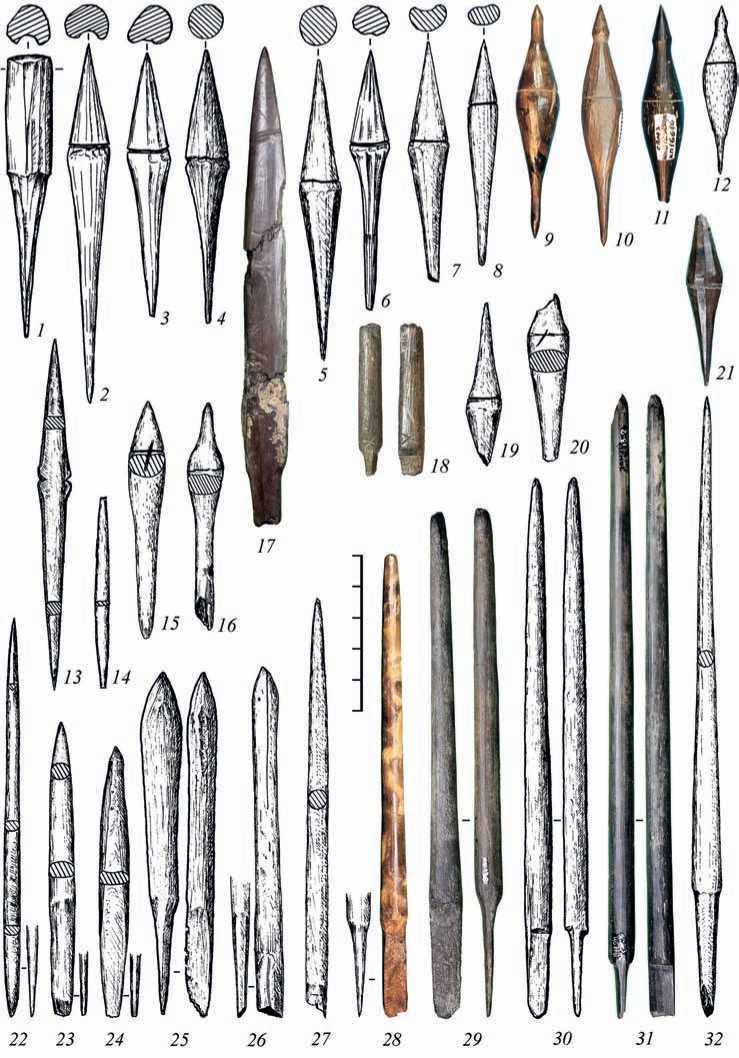

Верхний мезолитический слой (рис. 2)

Верхний мезолитический слой, напротив, дал и самую большую серию наконечников (85 экз.), и самую большую вариабельность форм.

Представлена серия длинных игловидных наконечников (более 20 см), различающихся в оформлении боевой части (рис. 2: 22–25, 27 ). Целый наконечник, длиной 28 см, с ровным прямым стержнем диаметром 9 мм, завершается асимметричным треугольным пером (рис. 2: 22 ). Интересен экземпляр с опущенными крыльями пера (рис. 2: 26 ) (ср. Окаемово 5, Жилин , 2001. Рис. 16: 3 ). Подобные наконечники М. Г. Жилин относит к двукрылым, симметричным и асимметричным (Там же. С. 82–85, 231, 232), однако в контексте Замостья 2 эти единичные и целые (!) экземпляры выглядят как индивидуальные варианты игловидных наконечников.

Появляется также устойчивая форма короткого треугольно-ромбовидного уплощенного пера (рис. 2: 24, 25, 34 ), оформленного легкой двусторонней огранкой. Она встречается также на коротких игловидных экземплярах и обломках (всего 9 экз.). Похожие формы найдены в нижнем слое Озерков 5 ( Жилин , 2015. С. 161).

Самый длинный наконечник с обломанным пером украшен по всей длине «змейками» – короткими отрезками двойного зигзага, разделенными поясками поперечных насечек (рис. 2: 23 ). Орнамент в виде простого зигзага или рядов точек присутствует на двух средней длины (15 см) наконечниках (рис. 2: 29, 30 ); все эти изделия стандартного диаметра (6–7 мм), поэтому к этому типу можно отнести и серию обломков округлых стержней с элементами орнаментов: «лесенки», линии «с ресничками» и зигзага (рис. 2: 13–16 ). В других слоях целые орнаментированные наконечники практически неизвестны.

Рис. 2. Замостье 2. Наконечники стрел. Поздний мезолит, верхний культурный слой

Фото О. В. Лозовской. Рисунки: 1, 3–6, 8, 10–33, 35–37 – В. М. Лозовский; 2, 7, 9, 34 – О. В. Лозовская

Один переоформленный после слома экземпляр имеет заточенный под конус боевой конец, на насаде сохранились остатки смолы (рис. 2: 33 ). У всех вышеперечисленных изделий симметрично зауженный короткий насад.

Один короткий игловидный наконечник имеет 5-гранное сечение и нарезки по ребрам по всей длине, очевидно, для улучшения сцепления с обмоткой (рис. 2: 21 ). Три выполнены на сырых заготовках с остатками технических пазов и необработанных краев, единственным тщательно отделанным элементом является ограненное перо.

Длина целых игловидных наконечников варьирует от 7 до 28 см, при этом пик приходится на изделия укороченных пропорций (8–10 см) и средней длины (15–17 см) (рис. 2: 28–32 ) (табл. 2), длинные экземпляры (27–28 см) характерны только для этого слоя.

Таблица 2. Распределение целых игловидных наконечников по длине

|

Слои |

Менее 8 см |

8–10 см |

10–12 см |

12–15 см |

15–17 см |

17–20см |

Более 20 см |

|

НМ |

2 |

1 |

2 |

1 |

1 |

||

|

ВМ |

2 |

8 |

3 |

4 |

6 |

1 |

5 |

|

ФМ |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

|

ВВК |

4 |

6 |

3 |

3 |

2 |

||

|

ЛК |

1 |

1 |

2 |

2 (тип льял) |

1 (тип льял) |

3 (тип льял) |

Примечания см. в табл. 1

Также найдено не менее 16 обломков насадов, самый крупный, длиной 10 см, с коническим заостренным концом, выполнен из рога лося. Среди остальных преобладают слегка зауженные или симметрично уплощенные формы, три экземпляра заострены в профиль, один из них с асимметрично вогнутым срезом. Однако необходимо учитывать, что некоторые из них могли принадлежать игловидным зубчатым остриям. Многие сломанные наконечники имеют следы переоформления и вторичного использования.

Мелкие изделия иволистной формы насчитывают 12 экз. Они выполнены из плоских заготовок (целых или расщепленных костей) разной степени обработки (рис. 2: 1, 3, 19, 20, 36, 37 ). Длина – 6 см, у трех – 8–10 см, сечения острия линзовидное, ромбовидное или треугольное. У одного заостренный с боков насад.

Характерной для комплекса верхнего слоя мезолита (а также финального мезолита) является серия наконечников с тупым концом (9 экз.), которая традиционно связывается с охотой на пушных животных или птицу. Четыре из них имеют стандартную форму с поперечным расширением и плавно зауженным насадом (рис. 2: 7–9 ). На двух других на ударном конце оформлен широкий короткий конус, оба из рога лося (рис. 2: 2 ), размеры первых – 6–8 см, вторых – меньше 4,5 см. Еще три предмета с тупым коническим концом (6–7 см) оформлены на уплощенных заготовках (рис. 2: 4–6 ). Ближайшие аналогии найдены в материалах Озерков 5 ( Жилин , 2016. Рис. 11–15, 36–38).

Два наконечника представляют оригинальный тип с короткой шишечкой в завершении тупого конуса (рис. 2: 17, 18 ). Оба изделия целые, сделаны из рога лося, что наводит на мысль об их неутилитарном назначении. Прямых аналогий нет.

Четыре наконечника, один из них совсем миниатюрных размеров – 5,5 см, имеют тщательно оформленную биконическую головку подтреугольного сечения, насад немного расширен по центру и на конце заострен (рис. 2: 10–12 ). Стиль оформления отличается от ранненеолитического для близких по конструкции изделий. Аналогии прослеживаются в позднемезолитических слоях Окаемово 4 и 5, Озерки 5 (Ж илин , 2015. С. 278), хотя последние несколько крупнее. Прототипом для них, видимо, являются широко распространенные на стоянках раннего и среднего мезолита длинные игловидные наконечники с биконической головкой, они хорошо известны в Становом 4, Озерках 16, Ивановском 7/III, на поселении Веретье 1 и др. ( Ошибкина , 1997. С. 70, 159–161; Жилин , 2001. С. 64–67).

В единственном числе представлен уплощенный вырезанный наконечник с крупным треугольным пером (рис. 2: 35 ).

В целом комплекс отражает общее развитие мезолитических традиций в регионе в его завершающий период, что проявилось в существовании таких типов, как длинные игловидные наконечники (с орнаментом, с подтреугольным пером), миниатюрные с биконической головкой, вкладышевые с шипом, которые были генетически связаны с предшествующей эпохой. Определенные черты сходства чаще всего наблюдаются с материалами Озерков 5 и Окаемово 5 (конец бореа-ла – начало атлантикума). В то же время в Замостье 2 отмечается большое количество вариаций, заметное присутствие изделий с орнаментом и индивидуальные формы наконечников.

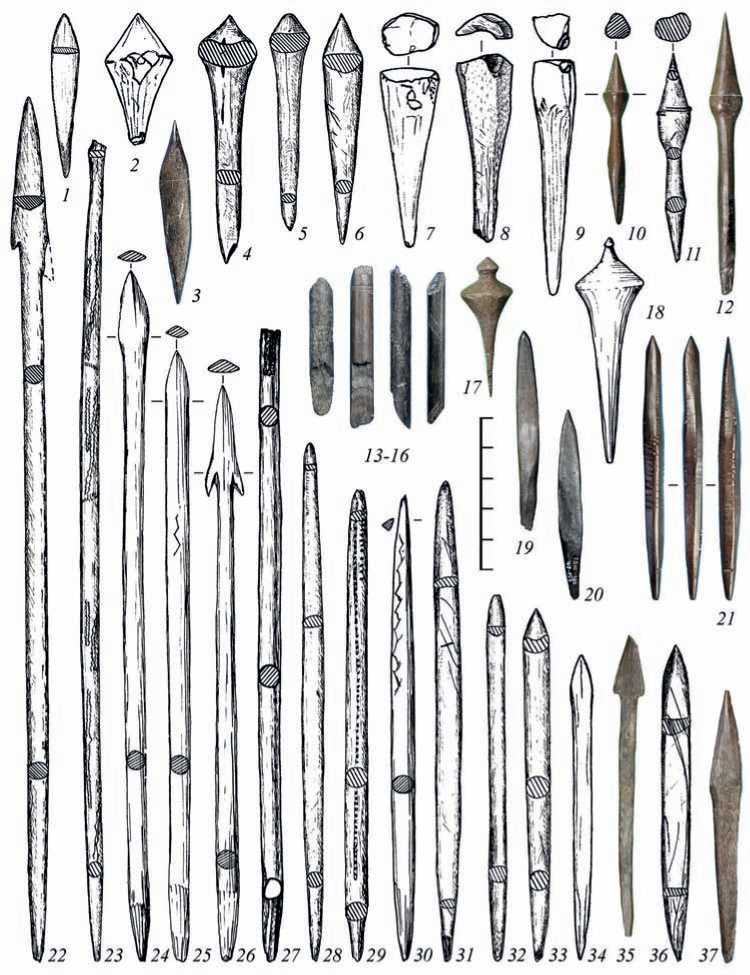

Финальномезолитический слой (рис. 3)

К финальномезолитическому слою отнесено 33 наконечника стрелы. Как обычно, в их числе как оригинальные, так и некоторые типичные для соседних слоев формы. Это касается, например, двух небольших игловидных наконечников с выделенным ромбовидным пером (рис. 3: 16, 17 ), которые аналогичны некоторым изделиям из ВМ-слоя.

Нестандартным, напротив, является орудие с одним боковым крылом на естественном крае заготовки, участок покрыт с двух сторон серией косых коротких насечек (рис. 3: 15 ). В единственном числе представлен здесь орнаментированный игловидный наконечник с асимметричным оформлением тонкого острия (рис. 3: 20, 20а ), с обеих сторон которого нанесены простые и сдвоенные линии зигзага, по краю – едва заметные нарезки, в средней части наконечник чуть уплощен. Присутствует также экземпляр простой игловидной формы (рис. 3: 19 ). Все три наконечника длиной более 15 см, один - 12 см (рис. 3: 13 ); укороченные экземпляры (менее 10 см) отсутствуют.

Два игловидных наконечника с биконической головкой с ободком и выделенным насадом (рис. 3: 10, 11 ) перекликаются с миниатюрными наконечниками нижележащего слоя, но имеют гораздо более вытянутые пропорции (11 см), что скорее сближает их с упомянутыми выше образцами из Окаемово 5 и Озерков 5 ( Жилин , 2001. Рис. 9: 5, 10 ).

Рис. 3. Замостье 2. Наконечники стрел. Финальный мезолит

Фото О. В. Лозовской. Рисунки: 1–3, 5–15, 18–20 – В. М. Лозовский; 4, 16, 17 – О. В. Лозовская

Разнородна серия тупых наконечников (7 экз.), в нее включены изделия как с поперечными или скругленными, так и массивными коническими головками (рис. 3: 1, 3, 4, 6–8 ). Объединяют их всех плавно приостренные насады. Три предмета сделаны из рога лося. К этой группе примыкает нестандартный экземпляр с широким и плоским основанием и луковичной головкой (рис. 3: 9 ). Длина наконечников колеблется от 5,5 до 8 см.

Единично представлены два наконечника – уплощенный иволистный 10 см длиной (рис. 3: 12 ), близкий по пропорциям ранненеолитическим формам, и плоский с крупным треугольным пером (рис. 3: 18 ). Наконечник вытянутой ромбической формы с плоским сечением является атипичным, его концы уплощены (рис. 3: 14 ). Найден также один простой биконический наконечник с остатками ободка в расширенной части и зигзагообразной штриховкой по периметру; сечение овальное, длина – 5 см (рис. 3: 5 ). Он заметно отличается от бикони-ческих изделий вышележащих слоев. Аналогий нет. У другого биконического экземпляра, выделяющегося уплощенным насадом, присутствует кольцевая канавка (рис. 3: 2 ) – характерная черта неолитических наконечников.

Ранненеолитический слой (верхневолжская культура) (рис. 4)

Ранний неолит на стоянке Замостье 2 и во всем Волго-Окском регионе связывается с массовым распространением фигурных наконечников стрел ( Уткин , 1985. С. 144, 145, 148; Лозовский , 1993; Жилин , 1993; и др.). Их основными характеристиками являются три (иногда два) утолщения: среднее, самое большое, выделено кольцевой нарезкой или уступом, которые часто пересечены короткой глубокой продольной канавкой (прорезью). Насад всегда выделен (нижнее расширение) и часто огранен срезами. Поперечное сечение обычно слегка уплощенное, иногда выпукло-вогнутое – в соответствии с изгибом кости, иногда почти плоское. Перо узкое, плоское, иногда ромбовидной формы (верхнее расширение), иногда просто заострено. Несмотря на очевидный стандарт в изготовлении этого типа наконечников и существование почти идентичных экземпляров, в целом серия неоднородна и различается размерами (от 8 до 16 см), пропорциями, рисунком изгибов. Всего этот тип насчитывает 21 изделие (рис. 4: 17–23, 28–37 ), не считая незавершенные или частично переоформленные предметы (рис. 4: 1 ).

Этому типу изделий близки наконечники с небольшим плавным утолщением, тонким игловидным острием и выделенным насадом ; сечение округлое (рис. 4: 12, 13 ), длина целых экземпляров около 9 см (5 экз.). От сходных артефактов из мезолитического слоя Озерков 5 ( Жилин , 2016. Рис. 11–19) их отличает четко ограненный короткий выделенный насад. В то же время идентичные формы можно отметить, например, в верхневолжских материалах Берендеево V ( Уткин , 1985. Рис. 2–9), на Сахтыше 2а.

Есть также изделия (5 экз.) с крупной веретенообразной головкой , по центру которой идет кольцевая канавка, и выделенным насадом, вплотную примыкающим к ней (рис. 4: 8–11 ); у одного экземпляра тоже оформлено игловидное острие. В Окаемово 18а найден очень близкий экземпляр ( Жилин , 1997. Рис. 5: 10 ; 2001. Рис. 9: 8 ) в нижнем культурном слое.

Единичные формы включают небольшой наконечник с объемным перьевид-ным острием и также характерным выделенным уступом-насадом (рис. 4: 7 ).

Рис. 4. Замостье 2. Наконечники стрел. Ранний неолит (верхневолжская культура)

Фото О. В. Лозовской, рисунки В. М. Лозовского

Игловидные наконечники в слое верхневолжской культуры представлены серией (10 экз.) целых изделий длиной 9–12 см (рис. 4: 5, 6, 26 ). Мелкие игловидные формы (4 экз.) длиной 7–8 см имеют приостренные концы (рис. 4: 4, 14–16 ). Самыми длинными изделиями являются четыре наконечника длиной 14–16 см (диаметр – 5–8 мм) (рис. 4: 24, 25 ). Крупные игловидные наконечники, подобные найденным в мезолитических слоях, отсутствуют. Однако найдено много обломков игловидных стержней диаметром от 4,5 до 7–8 мм.

Наконец, шестью экземплярами представлены простые иволистные наконечники (рис. 4: 2, 3 ), два из них вырезаны из ребра животного. Нестандартным является уплощенный наконечник с длинным треугольным пером (рис. 4: 27 ).

Приведенные выборочные аналогии ранненеолитическим костяным наконечникам стоянки Замостье 2 показывают, что население в эту эпоху было достаточно однородным.

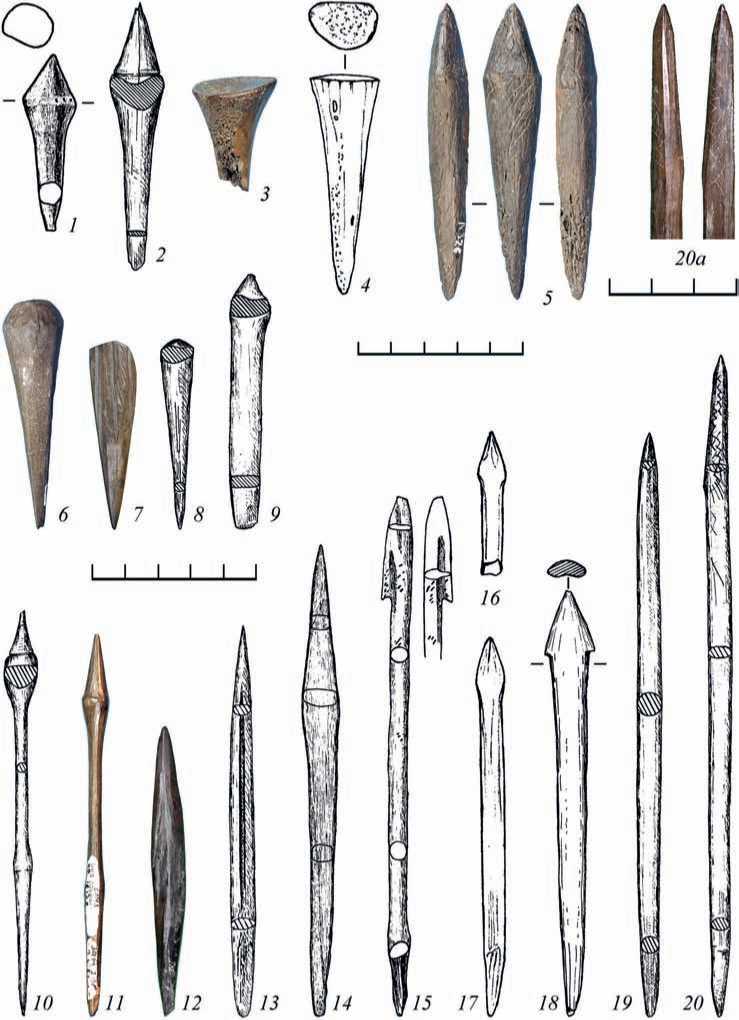

Средненеолитический слой (льяловская культура) (рис. 5)

Наконечники стрел льяловского поселения среднего неолита знаменуют собой довольно резкую смену отдельных типов и системы крепления в целом, которая проявилась в двух основных типах черешка – плоском в виде лопаточки и тонком заостренном.

На смену укороченным и коротким игловидным наконечникам раннего неолита, обычно с чуть зауженным насадом, пришли массивные ровные стержни длиной до 20 см и более, с округлым поперечным сечением, слегка сужающиеся к острию (10 экз.) (рис. 5: 27–32 ). Короткий плоский черешок «лопаточкой», ограниченный с двух сторон (реже с четырех) уступами, часто украшался геометрическим орнаментом (сеткой) (рис. 5: 28 ), а прилегающие участки стержня могли отмечаться «знаками собственности», в частности – крестиками (рис. 5: 18 ).

Широкий плоский насад наблюдается и на коротких широких наконечниках с уплощенным сечением (4 экз.), у двух самых крупных – ограненное подтреугольное острие (рис. 5: 23, 24, 26 ). Аналогичная форма черешка-лопаточки у необычного массивного наконечника с расширенной головкой (рис. 5: 25 ).

Несколько случайными выглядят на этом фоне четыре простых игловидных наконечника средней длины (рис. 5: 22 ) и короткий плоский с двумя заострениями, как в нижележащем слое (рис. 5: 14 ). К игловидным индивидуальным формам также можно отнести нестандартный экземпляр с двумя заострениями и боковыми нарезками в широкой части (рис. 5: 13 ).

Среди фигурных наконечников два типа получили наибольшее распространение.

Первый тип – биконический с острыми концами, огранкой поверхности и пояском в расширенной части (9 экз.); размеры наконечников колеблются от 8 до 12 см (рис. 5: 2–8, 21 ).

Второй тип – это веретеновидные изделия с выделенным маленьким коническим острием (9 экз.), черешок оформлен в виде тонкого стерженька или заострения (рис. 5: 9–12 ). Размеры изделий от 5 до 7 см. Представлены также сломанные и переоформленные экземпляры (рис. 5: 15, 16, 19, 20 ).

Единственный наконечник с тупым концом выполнен в форме цилиндра с заостренным с боков насадом (рис. 5: 1 ). Единично представлен крупный

Рис. 5. Замостье 2. Наконечники стрел. Средний неолит (льяловская культура)

Фото О. В. Лозовской, рисунки В. М. Лозовского плоски й наконечник с длинным иволистным пером и коротким насадом длиной 15 см (рис. 5: 17).

Как игловидные с плоским черешком, так и биконические и веретеновидные наконечники являются типичными изделиями для льяловской культуры среднего неолита, они встречены на многих стоянках этого периода в Волго-Окском междуречье (прежде всего, на стоянках Сахтышской, Берендеевской и Ивановской групп памятников) ( Костылева, Уткин , 2010; Уткин , 1984; 1989).

Культурно-хронологические особенности наконечников стоянки Замостье 2

Таким образом, типологический набор представленных наконечников стрел очень широк, но не всегда он отражает выработанные формы.

Даже среди такой универсальной для мезолита и неолита формы изделий, как игловидные наконечники, в рамках каждого периода существует большое число вариаций в размерах, пропорциях, оформлении острия и насада. И лишь в некоторых случаях (длинные наконечники с орнаментом или треугольным пером из ВМ-слоя или с плоским насадом-лопаточкой из слоя среднего неолита) за этим стоит четкий культурно-хронологический контекст.

Некоторые типы фигурных и биконических форм наконечников, напротив, часто обладают выраженной привязкой ко времени, что не исключает большого числа переходных форм, смазывающих общую картину. Вряд ли также можно с уверенностью говорить о последовательном видоизменении каких-либо конкретных форм, но лишь об их появлении, бытовании и исчезновении. Наиболее ярко это проявляется в формах насадов раннего и среднего неолита.

Все эти особенности фиксируются на фоне общей преемственности в хозяйстве (охота – рыболовство – собирательство) и в большей части остального инвентаря (проколки, роговые тесла, ножи из ребер, скошенные орудия 45°, режущие инструменты из челюстей бобра). Другими словами, можно, с одной стороны, говорить либо о сохранении аборигенного населения, либо о выполнении неких универсальных задач (охотничьих, рыболовных практик), обусловивших, например, долгое бытование игловидных наконечников, а с другой – о привнесении явно новых форм и идей в конструкцию и оформление стрел.

Развитие костяных наконечников стрел в контексте региона

Краткий итог – типолого-хронологическая схема развития наконечников стрел на поселении Замостье 2.

Так, в перв. пол. VII тыс. cal BC (нижний слой позднего мезолита) важной частью охотничьего вооружения являются игловидные наконечники стрел; часть изделий имели уплощенные насады.

Во втор. пол. VII тыс. cal BC (верхний слой позднего мезолита) широко используются длинные игловидные наконечники стрел с по-разному оформленным боевым концом (треугольник, ромб, крылья), часто украшенные орнамен- том в виде зигзага, лесенки, сетки. Средние и короткие игловидные экземпляры часто имеют индивидуальные черты. Насады изделий преимущественно слабо-зауженные симметричные. Появляется небольшая серия миниатюрных наконечников с биконической головкой. Тупые и с массивным коническим концом наконечники представляют важную часть охотничьего оснащения. Яркой чертой комплекса являются богато украшенные орнаментом вкладышевые наконечники стрел с длинным направленным книзу шипом.

Переходный период к раннему неолиту (слои финального мезолита, ок. 5950– 5750 гг. cal BC) отмечается рядом индивидуальных форм наконечников – игловидный с одним крылом, плоское изделие с крупным треугольным пером, игловидный наконечник со скошенным острием и орнаментом. Короткие игловидные формы отсутствуют. Разнообразны наконечники с тупым или массивным боевым концом.

В период бытования верхневолжской культуры (ок. 5700–5400 гг. cal BC) появляются новые технологии. Это проявляется, в частности, в новых методах крепления наконечников стрел, на что косвенно указывают разные формы фигурных наконечников с одним типом насада – расширенным и ограненным. Наиболее характерным для верхневолжского населения типом наконечника стал фигурный с тремя утолщениями. Игловидные острия продолжают бытовать, но в основном укороченных пропорций.

С момента появления поселений льяловской культуры среднего неолита (V тыс. cal BC) произошла резкая смена традиции в способах оформления насада наконечников и типах самих изделий. Основными типами эпохи становятся крупные игловидные наконечники стрел с плоским коротким черешком в виде лопаточки, а также биконические с огранкой и веретеновидные с плоским конусовидным острием, оба типа с тонким заостренным черешком. И в раннем, и в среднем неолите ареал представленных наконечников выходит далеко за рамки микрорегиона Замостье (включая Окаемово и Нушполы).

Заключение и дискуссия

Материалы стоянки Замостье 2 показывают большое типологическое разнообразие наконечников метательного вооружения, которое отражает существовавшие в VII–V тыс. cal BC в Волго-Окском междуречье культурные процессы и сопутствующие им изменения охотничьих приемов, приспособлений или конструкций. Если в слоях позднего и финального мезолита представлено много индивидуальных форм, то с наступлением неолита некоторые типы зубчатых острий ( Лозовская, Лозовский , 2013) и фигурных наконечников, в среднем неолите – игловидных и биконических, приобретают черты серийности и массовости. Это две основные тенденции – поступательные качественные изменения и уход от мезолитического разнообразия к некоему типологическому единству – находят неоспоримое подтверждение в комплексах охотничьего вооружения, но они не всегда очевидны при анализе иных аспектов материальной культуры и костяного инвентаря.

Следует отметить, что синхронные памятники региона (например, Окаемово 4, 5 и 18а, Нушполы 11, Озерки 5), кажется, демонстрируют аналогичную картину.

Вместе с тем мезолитический комплекс Замостье 2 показывает определенное типологическое своеобразие. В частности, вариабельность форм внутри, например, игловидных или тупых наконечников здесь значительно более широкая, чем на других стоянках. Многие наконечники представляют собой единичные оригинальные формы.

Несколько общих замечаний для характеристики комплекса. Во-первых, процент орнаментированных простых наконечников в целом мал (максимальный в слое ВМ – 13,75 %), исключение составляют вкладышевые изделия. Износ и фрагментированность, напротив, очень высоки, что кажется логичным для базового поселения. Во-вторых, вопросы реконструкции крепления наконечников пока носят теоретический характер, поскольку ни одного древка с остатками крепления не найдено.

Наконец, вопрос о назначении всех выделенных типов наконечников стрел, и даже целых категорий (прежде всего, зубчатых острий, которые в данной статье не рассматриваются), витает в воздухе, но пока не стоит в повестке дня за недостатком доказательной базы. Приближенные к реальности имитативные эксперименты (охота на лося, бобра, птиц, лучение рыбы, ритуальные обряды и военные конфликты) слишком сложны для выполнения, а химические анализы пока не нацелены на решение подобных задач. Хронологическая схема развития метательного вооружения, в свою очередь, требует уточнения с помощью прямого датирования серий наконечников, как мезолитического, так и неолитического возраста. Первоочередной задачей дальнейших исследований стоит прямое датирование основных типов наконечников для решения вопросов абсолютной хронологии развития охотничьего вооружения и культурных процессов в Волго-Окском регионе в позднем мезолите – среднем неолите.

Материалы стоянки Замостье 2, представленные в статье, находятся на хранении в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике.

Список литературы Развитие костяных наконечников стрел в VII-V тыс. cal BC в Верхневолжской низменности по материалам многослойной стоянки Замостье 2

- Жилин М. Г., 1993. Костяное вооружение древнейшего населения Верхнего Поволжья. М.: Русская равнина. 33 с., 16 л.

- Жилин М. Г., 1997. Памятники мезолита и раннего неолита западной части Дубненского торфяника // Древности Залесского края: материалы к Междунар. конф. «Каменный век Европейских равнин» / Ред. Т. Н. Манушина. Сергиев Посад: СПГИХМЗ. С. 164-196.

- Жилин М. Г., 2001. Костяная индустрия мезолита лесной зоны Восточной Европы. М.: УРСС. 326 с.

- Жилин М. Г., 2004. Природная среда и хозяйство мезолитического населения центра и северо-запада лесной зоны Восточной Европы. М.: Академия. 141 с.

- Жилин М. Г., 2015. Костяные наконечники стрел в позднем мезолите Верхнего Поволжья // КСИА. Вып. 239. С. 271-286.

- Жилин М. Г., 2016. Наконечники стрел бутовской мезолитической культуры // SP. № 1. С. 137-167.

- Жилин М. Г., Костылева Е. Л., Уткин А. В., Энговатова А. В., 2002. Мезолитические и неолитические культуры Верхнего Поволжья. М.: Наука, 2002. 244 с.

- Замостье 2. Озерное поселение древних рыболовов эпохи мезолита-неолита в бассейне Верхней Волги / Отв. ред.: В. Лозовский, О. Лозовская, И. Клементе Конте. СПб: ИИМК РАН, 2013. 240 с.

- Костылева Е. Л., Уткин А. В., 2010. Неолитическая стоянка Ивановское II. // Вестник Ивановского гос. ун-та. Серия «Гуманитарные науки». Вып. 4. С. 32-61.

- Лозовская О. В., 2001. Вкладышевые орудия стоянки Замостье 2 // Каменный век европейских равнин: объекты из органических материалов и структура поселений как отражение человеческой культуры: материалы Междунар. конф. (1-5 июля 1997 г.) / Ред. Т. Н. Манушина. Сергиев Посад: Подкова. С. 273-291.

- Лозовская О. В., Лозовский В. М., 2013. Зубчатые острия и наконечники с зубцом стоянки Замостье 2 // Замостье 2. Озерное поселение древних рыболовов эпохи мезолита-неолита в бассейне Верхней Волги / Отв. ред.: В. Лозовский, О. Лозовская, И. Клементе Конте. СПб.: ИИМК РАН. С. 76-109.

- Лозовский В. М., 1993. Костяное охотничье вооружение первобытного населения Волго-Окского междуречья // СА. № 2. С. 15-23.

- Ошибкина С. В., 1997. Веретье 1. Поселение эпохи мезолита на Севере Восточной Европы. М.: Наука. 204 с.

- Стоянка Замостье 2 и развитие природной среды Волго-Окского междуречья в голоцене: коллективная монография / Сост.: О. В. Лозовская, В. М. Лозовский. СПб.: ИИМК РАН, 2018. 214 с.

- Уткин А. В., 1984. Костяные изделия со стоянок Берендеево IV и VIII // КСИА. Вып. 177. С. 52-56.

- Уткин А. В., 1985. Костяные изделия стоянок Берендеево V и IX // СА. № 1. С. 143-150.

- Уткин А. В., 1989. Неолитическая стоянка Ивановское VI // СА. № 3. С. 229-231.