Развитие личностно-профессиональной компетентности преподавателя высшей школы средствами проектной деятельности

Автор: Куклина Лариса Владиславовна, Минеева Лариса Юрьевна, Шилова Ирина Михайловна

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 1 (84), 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Становление личностно-профессиональной компетентности будущих специалистов неразрывно связано с развитием их профессиональной субъектности. Ее формирование обеспечивается условиями, в которых обучающийся проявляет себя как субъект деятельности, и происходит на основе преобразования ключевых, «гибких компетенций». Владение преподавателем гибкими компетенциями позволяет создать условия для становления профессиональной субъектности обучающихся. Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ самооценки уровня сформированности информационно- коммуникационных компетенций и навыков проектной деятельности у преподавателей гражданского и ведомственного вузов. Проведено анкетирование 88 преподавателей по вопросам, раскрывающим сущность информационно-коммуникационных компетенций преподавателя, а также навыка организации проектной деятельности. Результаты и обсуждение. Показано, что проектная деятельность и применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе вообще и при проведении проектной деятельности в частности существенно изменяют педагогический процесс, стимулируя субъектную позицию обучающихся. Результаты исследования показали, что готовность к применению проектной деятельности и оценка уровня ее применения значительно выше у преподавателей классического университета, нежели ведомственного вуза. Оценка уровня применения информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе всего университета преподавателей гражданского вуза выше, чем преподавателей ведомственного вуза, но последние более готовы к изменениям, связанным с введением информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс на уровне всего института и желают внести свой посильный вклад в это. Выводы. Готовность преподавателя к проектной деятельности и его информационно-коммуникационная компетентность служат средством оценки личностно-профессиональной компетентности преподавателя, поскольку отражают уровень его системного видения педагогической деятельности.

Личностно-профессиональная компетентность, проектная деятельность, информационно-коммуникационные компетенции, ключевые компетенции

Короткий адрес: https://sciup.org/149126065

IDR: 149126065 | УДК: 378.14.015.62; 159.99 | DOI: 10.24412/1999-6241-2021-1-84-53-60

Текст научной статьи Развитие личностно-профессиональной компетентности преподавателя высшей школы средствами проектной деятельности

Актуальность, значимость и сущность проблемы. Компетентностный подход как основа проектирования Федеральных государственных образовательных стандартов радикально меняет характер образовательного пространства и предъявляет новые требования к его субъектам. Основной целью профессионального образования становится развитие профессиональной субъектности обучающихся, их способности решать профессиональные задачи в условиях высокой степени неопределенности. Изменяется понимание результата образования, в качестве которого рассматривается набор компетенций, заданных Федеральными государственными образовательными стандартами, обеспечивающих становление личностно-профессиональной компетентности будущих специалистов.

Исследованиями ученых (А. А. Вербицкий [1], Х. Й. Лийметс [2], В. П. Панюшкин [3], Г. А. Цукерман [4]) показано, что в образовательном процессе возникает необходимость изменения способов организации обучения, целенаправленного включения в него диалога, взаимодействия, партнерства, сотрудничества, связи, объединения, интеграции практики и теории. При этом организация «сотруднической» деятельности студентов может осуществляться в разных формах и на разных этапах деятельности: от совместного целеполагания, прогнозирования, обсуждения сущности решаемых проблем до совместной рефлексии результатов деятельности. В свою очередь становление личностнопрофессиональной компетентности происходит активно, если в образовательном процессе обучающийся выступает как полноценный субъект, обладающий автономностью и свободой выбора, активный участник учебных диалогов, а преподаватель является равноценным партнером, организующим совместную учебную деятельность обучающихся, а не просто ретранслятором знаний. Примером технологий, стимулирующих развитие субъектной позиции обучающихся, являются информационнокоммуникационные технологии и технология проектов в образовательном процессе. Безусловно, их применение возможно лишь в том случае, если соответствующие компетентности сформированы у преподавателя. Поэтому мы решили выяснить, обладают ли преподаватели гражданского и ведомственного вузов компетенциями, обеспечивающими организацию образовательного процесса на основе субъектной позиции обучающихся.

Целью нашего исследования являются диагностика уровня сформированности информационно- коммуникационной компетенции и навыков применения проектной деятельности у преподавателей гражданского и ведомственного вузов и их сравнительная характеристика.

Теоретико-методологические предпосылки и состояние проблемы. Проанализируем основные траектории исследования понятий компетенции и компетентности, сложившиеся в литературе.

Понятия компетенции и компетентности активно обсуждались в отечественной и зарубежной литературе конца 1990-х — начала 2000-х гг. в связи с принятием Болонской декларации и переориентацией образовательного процесса на компетентностный подход, хотя начало их исследований связано с попытками измерить квалификацию, понять суть профессионализма и приходится на 50–60 гг. XX в. «Термин компетентность у всех на устах и, вероятно, долгое время будет самым устойчивым и наиболее часто используемым в области образования, политики, аргументации. Компетентность будет восприниматься как синоним профессионализма (квалификации) и образования» [5, S. 256–271].

Обобщая подходы к исследованию этих понятий, сложившиеся в психолого-педагогической литературе, И. А. Зимняя [6, с. 49] выделяет три направления интерпретации категорий «компетенция» и «компетентность»: психолого-практическое направление, в русле которого раскрывается содержание компетенции как важного условия эффективности результата деятельности (Дж. Равен, Л. М. и С. М. Спенсер, Тюнинг-проект (2000–2005 гг.)); лингво-психологическое направление, понимающее компетенцию как внутренний образ, программу того, что будет реализовано во внешней форме, в деятельности как ипостаси другого — компетентности (И. А. Зимняя); третье направление, собственно педагогическое, относит компетенции к задаваемому содержанию образования, а компетентности — к реализующему это содержание личностному качеству (А. В. Хуторской).

Для нашего исследования принципиально важным является положение о том, что компетенции и компетентность рассматриваются как категории деятельности, отражающие проблему перехода объективного в субъектное, потенциального в актуальное, которое происходит в процессе осуществления различных видов деятельности, в поведении человека в целом. Следовательно, компетенции и компетентности характеризуют человека как субъекта деятельности [7, с. 170].

При этом компетентность человека определяется не только актуализирующимися в процессе решения социальных и профессиональных задач компетенциями, но и личностными качествами субъекта, а также условиями их проявления. Х. Воллерсхайм показывает эту связь через своего рода порочный круг компетентности и мотивации, в котором «компетентность» является основой и целью процесса приобретения навыков, но в то же время и источником мотивации и, таким образом, основой и целью преодоления затруднений в решении профессиональных задач [8, S. 113].

Заметим, что, говоря о компетентности, ученые акцентируют внимание прежде всего на личностном компоненте, рассматривая само понятие компетентности как сформированное интегративное личностное качество субъекта. Компетенции же отражают формирование профессиональной компетентности в части создания образа содержания знаний, программ их реализации в профессиональной деятельности. В качестве определения этого понятия можно принять предложенное в европейском проекте «Тюнинг»: «Компетенции представляют собой сочетание характеристик (относящихся к знанию и его применению, к позициям, навыкам и ответственностям), которые описывают уровень или степень, до которой некоторое лицо способно эти компетенции реализовать» 1.

Таким образом, выделяя ведущую роль субъекта (личности) в формировании профессиональной компетентности, более целесообразно говорить о личностнопрофессиональной компетентности, которая сочетает в себе личностные характеристики (как индивидуальные, так и приобретенные), а также результат обучения. Рассматривая личностно-профессиональную компетентность специалиста как «интегративную характеристику его личности, которая проявляется в его способности и готовности к самовыражению, личностному и профессиональному самоопределению, саморазвитию в профессиональной деятельности и общении и обеспечивает высокую продуктивность профессиональной деятельности» (Г. А. Засобина, В. И. Назаров [9, c. 57]), выдвинем предположение, что личностная составляющая личностнопрофессиональной компетентности в основном будет развиваться за счет так называемых гибких компетенций, т. е. базовых, ключевых компетенций, подстраивающихся под ту или иную профессиональную деятельность.

В научной литературе эта мысль уже неоднократно обсуждалась в общем контексте образования. Так, в зарубежных источниках читаем: «Образование на всех уровнях должно сегодня быть в большей степени, чем прежде, нацелено на формирование и содействие развитию адаптивных знаний и навыков/адаптивной компетенции учащихся, вместо шаблонных компетенций, т. е. умения гибко и творчески применять осмысленно приобретенные знания и навыки в различных ситуациях вместо умения выполнять типичные школьные задания быстро и правильно, но без понимания того, почему задача должна решаться именно так» [10; 11].

Созвучна с этим мысль И. А. Зимней, которая говорит, что «применительно к высшему профессиональному образованию это качество (компетентность) и есть единая социально-профессиональная компетентность, включающая парциальные социальные (например, гражданственность, коммуникативность и др.) и профессиональные (общие, специальные) компетентности» [6, с. 50].

-

В. И. Назаров, А. С. Чахоян акцентируют внимание на гибких компетенциях не только как основе, но и одновременно интегрированном результате образования. Они

пишут: «Круг усилий по формированию компетенций должен ограничиваться, прежде всего, формированием базисных компетенций, которые позднее могли быть развиты субъектом деятельности далее, а также могли характеризоваться определенной гибкостью или называться „гибкими“» [12, c. 131].

Ключевые (гибкие) компетенции создают основу для развития профессиональных компетенций, при этом изменяются сами, обеспечивая эффективность новых видов деятельности человека. Как было нами показано ранее [13], эти компетенции могут служить критериальным выражением сочетания личностного и профессионального компонентов в структуре профессиональной деятельности. Основу профессиональной составляющей личностно-профессиональной компетентности образуют специализированные, жестко заданные в федеральных государственных образовательных стандартах компетенции, которые в несколько ином виде описываются и задаются в профессиональных стандартах и квалификационных требованиях. Следует уточнить, что в условиях профессиональной деятельности развитие этих компонентов компетентности будет неразрывно взаимосвязано, так как будет осуществляться в ходе решения профессиональных задач, тогда как на этапе подготовки будущего специалиста становление обоих компонентов личностно-профессиональной компетентности будет происходить с большим «разрывом» между собой, «параллельными траекториями», что вызвано их формированием в условиях ведущей учебной, а не профессиональной деятельности, основная же опора в условиях учебной деятельности идет именно на ключевые компетенции.

Э. Де Корте пишет, что становление ключевых компетенций идет эффективно, если они формируются с опорой не только на знания, но и на навыки саморегуляции (навыки регуляции собственных когнитивных процессов) и навыки регулирования собственной мотивации и эмоциональных процессов (мотивационная саморегуляция), также здесь важен позитивный настрой: положительные эмоции и установки по отношению к предметным областям и к обучению, а также вера в собственные силы [14].

На роль саморегуляции как ключевого связующего элемента в подготовке будущего профессионала указывает Э. Ф. Зеер. Он считает, что компетенция может рассматриваться как «психолого-дидактический конструкт», разрешающий противоречия между содержанием учебной дисциплины (знаниевый компонент) и будущей профессиональной деятельностью (продукционный компонент) через саморегулируемое учение [15].

Как показывает практика, наиболее интенсивно становление личностно-профессиональной компетентности происходит, если в образовательном процессе обучающийся выступает как полноценный субъект, обладающий автономностью и свободой выбора, активный участник учебных диалогов, а преподаватель также является ак- тивным субъектом, организующим совместную учебную деятельность обучающихся, а не просто ретранслятором знаний. В этом случае формируется более высокая и осознанная мотивация к осуществлению познавательной, исследовательской и профессиональной деятельности, быстрее и эффективнее усваиваются способы регуляции своей деятельности и поведения, что приводит к высоким результатам обучения в целом и в дальнейшем к быстрому профессиональному росту.

Рассматривая компетентность проектной деятельности и информационно-коммуникационную компетентность как примеры гибких компетенций, владение которыми необходимо современному преподавателю и любому профессионалу, в экспериментальном исследовании мы провели сравнение уровня владения навыками проектной деятельности и информационнокоммуникационной компетентностью преподавателями ведомственного и гражданского вузов. Заметим, что применение данных технологий в процессе профессионального обучения служит средством становления «профессиональной субъектности». Об этом говорит А. А. Деркач: «Показатель „профессиональной активности“, являясь отсроченным во времени, также опосредован и состоянием образовательного пространства, в котором осуществляется эта деятельность» [16, c. 11]. Исследуя оценку студентами классического университета результатов преподавания курса «Педагогика», Г. Н. Прозументова и Л. А. Сорокова обращают внимание на то, что «изменение качества образования достигается за счет изменения содержания образования, когда реальным содержанием образования становится не только учебный материал, но и организация взаимодействия преподавателя и студентов, в процессе которого меняются их позиции. Позиция студентов — на позицию реального участника совместной деятельности, участвующего в собственном образовании и влияющего с помощью совершения образовательных действий на собственное образование, а позиция преподавателя — на позицию участника и организатора совместной деятельности, предоставляющего студентам такие возможности» [17, с. 37].

Дж. Баумерт и М. Кунтер отмечают, что эффективность формирования такого рода компетенций (гибких, адаптивных) зависит от подготовки учителя и ситуационных компонентов [18]. Так, Дж. Хэтти и Ф. Вайнерт показали взаимосвязь компетенций преподавателей и качества подготовки обучающихся [19, c. 4; 20].

Более поздние исследования подтверждают и обосновывают эти наблюдения: внедряя саморегулируе-мое обучение и преподавание, педагоги действительно испытывают трудности [21]. Говоря точнее, их знания о саморегуляции и саморегулируемом обучении ограниченны, соответственно, внедрять саморегулируемое обучение у них не получается, и образовательной среды, которая бы формировала и стимулировала саморегули-руемую деятельность в классе, они не создают.

-

Н. Д. Творогова отмечает «недостаточную субъективную включенность преподавателей высшей школы в свою педагогическую деятельность» [22].

Нами проведено исследование, позволяющее оценить преподавателям свою педагогическую деятельность с точки зрения применения технологий, стимулирующих развитие субъектности у обучающихся. Такими видами деятельности, изменяющими сущность образовательного процесса, являются проектная деятельность и применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе вообще и при проведении проектной деятельности в частности.

Материалы и методы

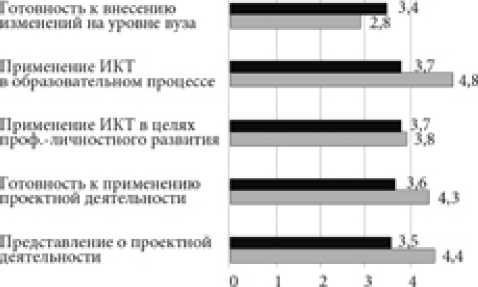

Выборка составила 48 преподавателей ведомственного вуза и 40 преподавателей гражданского вуза. Респондентам была предложена анкета, которая позволяла оценить применение ими в образовательном процессе проектной деятельности и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) по 5-балльной шкале. Вопросы анкеты были сгруппированы по 6 критериям: а) представление о проектной деятельности; б) готовность к применению проектной деятельности в образовательном процессе (профессиональной деятельности); в) применение ИКТ в целях профессионально-личностного развития; г) применение ИКТ в образовательном процессе; д) стаж службы (стаж педагогической деятельности); е) наличие педагогического образования. Всего проводилась самооценка по 22 параметрам, которые были сгруппированы в вышеназванные критерии (рис.).

Результаты и обсуждение

Представим анализ результатов сравнения уровня применения информационно-коммуникационных и проектных технологий в образовательном процессе вузов. Анализ полученных данных позволил заключить, что по гражданскому и ведомственному вузу есть ряд различий в оценке преподавателями уровня владения навыками проектной деятельности и готовности к внедрению ее в образовательный процесс.

Уровень применения проектной деятельности в образовательном процессе вуза преподаватели граждан-

— 11р«111ЧШТСП11 ■ | I [рС1К'ПШЯМЛИ

■ всдожтвс1П1оп> 1.711 ipowMitcicro 1731

Рис. Готовность преподавателей ведомственного и гражданского вузов к применению проектной деятельности и информационных технологий ( Fig. Readiness of the civilian and departmental university teachers to employ project activity and information technologies)

ского вуза оценили в 4,41 балла, преподаватели ведомственного вуза — 3,5 балла; уровень владения навыками применения проектной деятельности — 4,3 и 3,6 балла соответственно.

Как показывает наше исследование, преподаватели гражданского вуза существенно выше по сравнению с преподавателями ведомственного вуза оценивают свое представление о проектной деятельности, уровень готовности к применению проектной деятельности в образовательном процессе и владение навыками проведения проектной деятельности (4,4 против 3,5 балла). Частоту применения презентаций в образовательном процессе и опыт их совместной подготовки с обучающимися преподаватели классического вуза оценили в 4,8 балла, ведомственного вуза — 3,7 балла. Несколько ниже были показатели, касающиеся вопроса: «Делитесь ли Вы опытом проведения проектов в своей профессиональной деятельности?» Преподаватели классического университета поставили оценку 3,8, ведомственного вуза — 3,1 балла.

Таким образом, готовность к применению проектной деятельности и оценка уровня ее применения существенно выше у преподавателей классического университета.

На первый взгляд кажется неадекватным отсутствие существенных различий в оценках уровня владения элементами информационно-коммуникационной компетентности (в среднем 3,4 балла) и имеются существенные различия в готовности внести предложения в программу развития в вузе ИКТ (2,8 — в университете и 3,4 — в ведомственном институте). Однако данные различия, вероятно, обусловлены тем, что средний стаж работы преподавателей гражданского вуза несколько ниже, чем преподавателей ведомственного вуза, что позволяет последним хорошо ориентироваться в собственной педагогической деятельности, в то время как оценка целостного педагогического процесса во всем вузе, по-видимому, может вызывать некоторые затруднения. Подтверждением этой гипотезы служит тот факт, что наибольший вклад в развитие программы внедрения информационных технологий в ведомственном институте готовы внести преподаватели со стажем работы от 5 до 10 лет. Именно они представляют наибольший потенциал с точки зрения развития организации, так как у них есть стремление к профессиональному росту (акмеологический потенциал) и выше уровень самооценки своих навыков в профессиональной деятельности. В работе Ю. Е. Суслова показано, что сотрудники, чей профессиональный стаж превышает 5 лет службы в УИС, более социально креативны, т. е. в нестандартных, новых ситуациях они с большей долей вероятности смогут предложить эффективное решение. В межличностном общении они более гибки [23, с. 16].

Вместе с тем преподаватели гражданского вуза более изолированы друг от друга, что связано с разным территориальным расположением корпусов университета, тогда как преподаватели ведомственного вуза чаще взаимодействуют в рамках не только педагогической, но и служебной деятельности, что позволяет объяснить более низкую оценку обмена педагогическим опытом преподавателей гражданского вуза по сравнению с другими оценками. Более низкий балл, связанный с оценкой обмена опытом проведения проектов в ведомственном вузе, обусловлен, вероятно, большей традиционностью в организации самого педагогического процесса и «закрытостью» преподавателей.

Таким образом, результаты анкетирования показали, что оценка уровня применения информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе всего университета у преподавателей гражданского вуза выше, нежели преподавателей ведомственного вуза, существенно выше они оценивают и такие показатели, как применение различных информационных технологий в образовательном процессе, подготовка презентаций для учебного процесса, использование текстовых редакторов, работа в электронном журнале. Однако вклад, который они могли бы внести в развитие информационно-коммуникационной компетентности обучающихся, преподаватели гражданского вуза оценивают ниже (2,8 балла), чем преподаватели ведомственного вуза (3,4 балла). Вероятно, такое кажущееся противоречие в самооценке применения информационных технологий обусловлено тем, что студенты гражданских вузов более свободны в выборе форм дополнительного образования и приходят изначально с более высокой информационно-коммуникационной компетентностью, тогда как компетентность курсантов в информационно-коммуникационных технологиях определяется вузом, умением работать в специальных ведомственных программах, заполнять определенные формы документов.

Корреляционный анализ критериев выявил наличие существенных прямых связей между наличием педагогического образования и владением навыками проектной деятельности и применения информационнокоммуникационных технологий; те, кто обладает высоким уровнем информационно-коммуникационной компетентности, готовы к реализации информационных технологий в проектной деятельности и применению их в образовательном процессе. Наличие педагогического образования тесно коррелирует (коэффициент корреляции r=0,76) с представлением о проектной деятельности и готовностью к ее внедрению в образовательный процесс. На вопрос: «По Вашему мнению, какой вклад Вы могли бы внести в программу развития информационно-коммуникационной компетентности обучающихся в институте?» 42% респондентов ответили: «Могу внести отдельные предложения по данному вопросу». Ответы на этот вопрос значимо коррелируют (коэффициент корреляции r=0,71) с информационнокоммуникационной компетентностью респондента и его готовностью к применению информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе. Корреляции информационно-коммуникационной компетентности со стажем работы и занимаемой должностью несущественны, однако готовность к измене- ниям высказали те, кто имеет стаж работы в диапазоне 5–10 лет, как преподаватели ведомственного, так и гражданского вузов (коэффициент корреляции между стажем (показатели в диапазоне 5–10 лет) и готовностью к внесению изменений на уровне вуза r=0,81). 77% респондентов свидетельствуют о своей готовности к реализации идей проектного обучения в образовательном процессе. 73% заявили о готовности к внедрению информационных технологий в образовательный процесс. Анализ ответов выборки показал, что данная категория респондентов имеет достаточно высокий уровень мотивации к внедрению в профессиональную деятельность новых технологий.

Многопрофильным аналитическим центром НАФИ в 2018 г. проведено исследование готовности учителей к использованию цифровых технологий в учебном процессе [24, с. 63]. Показательно, что результаты исследования ИКТ-компетенций оцениваются по критерию системности внедрения их в профессиональную деятельность, что выражается в условном разделении респондентов на «новичков», «исследователей», «экспертов» и «лидеров». Иными словами, ключевая компетенция цифровой грамотности рассматривается как показатель уровня сформированности личностно-профессиональной компетентности, что подтверждает и иллюстрирует основную идею нашего исследования.

Выводы

Важнейшей характеристикой современного специалиста является его личностно-профессиональная компетентность, становление которой обеспечивается уникальным сочетанием у каждого человека личностных компонентов и актуализирующихся в процессе профессиональной деятельности профессиональных компетенций. Особую роль в их становлении играют ключевые (гибкие) компетенции, которые обусловливают умение человека жить в обществе и создают основу для развития профессиональных компетенций, при этом изменяются сами, обеспечивая эффективность новых видов деятельности человека. На формирование профессиональных компетенций в условиях учебной деятельности существенное влияние оказывает готовность преподавателя к организации образовательного процесса, стимулирующего становление профессиональной субъектности обучающихся через активизацию их саморегуляции, мотивации, необходимости выбора в условиях высокой неопределенности.

Перспективы. Данное исследование не является законченным. Дальнейшие поиски могут быть связаны с определением гибких компетенций, обеспечивающих становление личностно-профессиональной компетентности преподавателей вузов и педагогических условий, способствующих их развитию.

Список литературы Развитие личностно-профессиональной компетентности преподавателя высшей школы средствами проектной деятельности

- Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М., 1991. 204 с.

- Лийметс Х. Й. Групповая работа на уроке. М., 1975. 64 с.

- Панюшкин В. П. Формы учебного сотрудничества и уровни регуляции взаимосвязанной учебной деятельности // Инновационное обучение: стратегия и практика. М., 1994. 356 с.

- Цукерман Г. А. Виды общения в обучении. Томск, 1993. 270 с.

- Bodensohn R. Der inflationäre Gebrauch des Kompetenzbegriffsfordert die bildungs theoretische Reflexionheraus. Zeitschrift Empirische Pedagogik. 2005. № 17(2). S. 256–271.

- Зимняя И. А. Компетенция — компетентность: субъектная трансформация // Акмеология. 2010. № 2. C. 47–51.

- Воронов С. А. Компетенция и компетентность как категории деятельности: сходства и различия в понимании // Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. Т. 9, № 6. Ч. 1. С. 165–172.

- Wollersheim H. Kompetenzerziehung: Befaehigung zur Bewaeltigung. Frankfurt, 1993. 321 S.

- Засобина Г. А., Назаров В. И. Становление личностно-профессиональной компетентности будущих специалистов в условиях заочного обучения : мнография. Иваново, 2010. 216 с.

- Hatano G., Inagaki K. Two courses of expertise. Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers. 1984. № 3. Pp. 27–35.

- Bransford J. et al. Learning theories and education: Toward a decade of synergy / P. A. Alexander & P. H. Winne (Eds.). Handbook of Educational Psychology. N.-Y., 2006. Pp. 209–244.

- Назаров В. И., Чахоян А. С. Методологические аспекты изучения гибких компетенций // Методология современной психологии, 2019. № 10. С. 129–140.

- Корягина И. И., Куклина Л. В. Ключевые компетенции как показатель личностно-профессионального становления выпускников вузов // Вестник Тверского государственного университета. Серия : Педагогика и психология. 2019. Вып. 4(49). С. 198–206.

- De Corte E. Constructive, Self-Regulated, Situated and Collaborative (CSSC) Learning: An Approach for the Acquisition of Adaptive Competence. Journal of Education. 2012. Vol. 192, No 2/3. Pp. 33–47.

- Зеер Э. Ф. Саморегулируемое учение как психолого-дидактическая технология формирования компетенции у обучаемых // Психологическая наука и образование. 2004. № 3. С. 5–11.

- Деркач А. А. Профессиональная субъектность как психолого-акмеологический феномен // Акмеология. 2016. № 1(57). С. 8–14.

- Прозументова Г. Н., Сорокова Л. А. Анализ и оценка студентами классического университета результатов преподавания курса «Педагогика» // Научно-педагогическое обозрение. 2015. № 4(10). С. 30–39.

- Baumert J., Kunter M. Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. 2006. № 4. S. 469–520.

- Hattie J. Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London, 2009. 382 p.

- Weinert F. Vergleichende Leistungsmessung in Schuleneine umstrittene Selbstverständlichkeit. Leistungsmessung in Schulen. Weinheim, 2001. S. 17–31.

- Kramarski B. Teachers as Agents in Promoting Students’ SRL and Performance. Applications for Teachers’ Dual-Role Training Program. Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance. N.-Y., 2018. Pp. 223–239.

- Творогова Н. Д. Психология управления общением личности : автореф. дис. … д-ра психол. наук. М., 1992. 31 с.

- Суслов Ю. Е. Психолого-акмеологическая готовность сотрудников уголовно-исполнительной системы к инновациям реформирования : автореф. дис. … канд. психол. наук. Кострома, 2015. 21 с.

- Аймалетдинов Т. А., Баймуратова Л. Р., Зайцева О. А., Имаева Г. Р., Спиридонова Л. В. Цифровая грамотность российских педагогов. Готовность к использованию цифровых технологий в учебном процессе. М., 2019. 84 с.