Развитие механизмов ГЧП как способа реализации отдельных элементов социальной политики государства

Автор: Гавалиди Ксения Николаевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социологические науки

Статья в выпуске: 7, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье обоснована необходимость более активного использования механизмов государственно-частного партнерства в осуществлении социальной политики государства и реализации его отдельных социальных обязательств. Раскрыта сущность ГЧП-проектов применительно к социальной сфере. Охарактеризованы основные теории и концепции возможного участия частного сектора в решении социальных задач (концепции «компания собственников», «компания участия», «разумного эгоизма»). Определены проблемы, сдерживающие использование механизмов ГЧП в социальной сфере в настоящее время.

Социальная защита, социальная поддержка, социальная политика, государственно-частное партнерство, государство, бизнес, частный сектор, стейкхолдер, расходы государства на социальную политику

Короткий адрес: https://sciup.org/14938284

IDR: 14938284 | УДК: 323.213

Текст научной статьи Развитие механизмов ГЧП как способа реализации отдельных элементов социальной политики государства

В условиях глубоких социально-экономических и структурных изменений, происходящих в стране, затрагивающих все отрасли и сферы деятельности, особенно остро встают вопросы приемлемой реализации социальных обязательств государства как одной из задач его социальной политики.

Анализ научной и специализированной литературы позволяет выделить подходы к пониманию сущности социальной политики как к [1]:

-

1) совокупности мероприятий по решению проблем, касающихся всего общества;

-

2) совокупности мероприятий по стабилизации социально-трудовых отношений, процессов взаимодействия труда и капитала;

-

3) практическим мерам по оказанию социальной помощи наиболее нуждающимся категориям граждан;

-

4) практическим инструментам по минимизации негативных последствий социального неравенства, реализуемым на основе фискальной политики, а также специальных перераспределительных мер;

-

5) комплексу мер, основанному на принципах социальной справедливости и партнерства как ключевых ценностях гражданского общества.

В наиболее общем плане социальная политика представляет собой систему мероприятий, механизмов, инструментов и технологий воздействия государства на социальное устройство, реализуемых через профильные ведомства, а также региональную и муниципальную власть, ориентированную на повышение качества и уровня жизни значительных социальных категорий населения и финансируемую из средств государственного бюджета.

По мнению зарубежного исследователя Ю. Хабермаса, социальная политика представляет собой «…атрибут современной системы отношений, регулируемых демократическими нормами» [2]. При этом исследователь указывает на важность процесса общественных переговоров и социального партнерства, становление механизмов социального страхования, не затрагивающих вопросы неравенства собственности, дохода и власти в рамках социальной структуры государства.

Социальная политика рассматривается также как система мер, направленная на оптимизацию социального развития общества, на гармонизацию отношений социальных групп; а также как особый вид деятельности, состоящий в создании оптимальных условий для удовлетворения жизненных потребностей различных категорий и слоев населения. Социальная политика может рассматриваться и как процесс координации деятельности социальных институтов и социальных групп, связанный с активизацией самозащитных действий тех или иных социальных слоев населения и в особенности тех групп, которые находятся в сложной жизненной ситуации [3].

Таким образом, социальная политика как особая деятельность государства объемлет такие понятия, как «социальная защита» и «социальная помощь». На текущем этапе в теории управления социально-экономическими процессами наблюдаются различные подходы к трактовке категорий «социальная защита» и «социальная помощь населению».

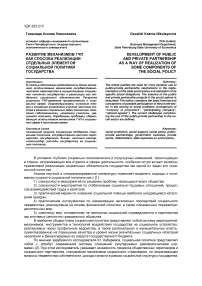

О роли социальной политики в национальной экономике на нынешнем этапе развития говорит уровень затрат на ее реализацию (рис. 1).

■ Социальная политика ■ Прочие разделы

Рисунок 1 – Изменение удельного веса расходов государства на осуществление социальной политики в общем объеме консолидированного бюджета РФ за 2005–2013 гг. [4]

Одной важнейших тенденций современного этапа развития является увеличение удельного веса расходов государства на социальную политику (с 27,7 % в 2005 г. до 33 % в 2013 г.), а также общее увеличение объемов затрат на данное направление деятельности. Так, за рассматриваемый период объем расходов государства на социальную политику вырос более чем в 2,6 раза, значительно превзойдя общие темпы роста расходов государства. Данное обстоятельство оказывает прямое влияние на вопросы осуществления социальной поддержки и защиты населения, проявляющееся, в частности, в том, что государство существенно «диверсифицировало» направления социальной поддержки и защиты граждан на текущем этапе (таблица 1).

Таблица 1 – Доля социальных расходов государства в структуре ВВП России за 2004–2013 гг., % [5]

|

Показатель |

2004 |

2005 |

2007 |

2009 |

2011 |

2013 |

|

Расходы на социальную политику, всего |

16,4 |

17,2 |

17,7 |

22,3 |

21,0 |

22,4 |

|

Образование |

3,5 |

3,7 |

4,0 |

4,6 |

4,0 |

4,3 |

|

Здравоохранение, физкультура и спорт |

3,3 |

3,7 |

4,2 |

4,3 |

3,8 |

3,5 |

|

Социальная защита, в том числе: |

8,9 |

9,1 |

8,8 |

12,5 |

12,5 |

14,4 |

|

пенсии |

6,3 |

6,0 |

5,2 |

7,5 |

8,2 |

8,6 |

|

страховая поддержка |

0,7 |

0,6 |

0,8 |

1,1 |

0,8 |

0,7 |

|

социальная помощь |

1,1 |

1,8 |

1,9 |

2,6 |

2,9 |

3,1 |

В условиях нестабильной и труднопрогнозируемой макроэкономической ситуации, а также множества нерешенных внутренних проблем в части реализации социальной политики государства особенно остро встают вопросы эффективного экономического обеспечения социальной поддержки наименее обеспеченных групп населения. В данном контексте одним из направлений модернизации экономических основ социальной поддержки населения видится активное вовлечение ресурсов частного сектора в обеспечение отдельных элементов системы социальной защиты населения.

На сегодняшний день существуют следующие основные теории и подходы, определяющие особенности участия частного сектора в решении социальных задач:

-

1 . В рамках первого подхода (основоположником которого является М. Фридман с концепцией «корпоративного эгоизма») исследователями выделяется единственная ответственность частного сектора, состоящая в необходимости использовать ресурсы для получения дополнительной прибыли, пока все это осуществляется в рамках установленных правил игры. Иными словами, социальная ответственность бизнеса состоит в обеспечении экономических интересов акционеров компании. Данная концепция реализована в понятии «компания собственников» (shareholder company): для такой компании основным приоритетом являются финансовые дивиденды и прибыль, а процесс принятия решений в компании ориентирован главным образом на интересы акционеров и собственников. Сотрудники и персонал компании рассматриваются как наемная рабочая сила, продающая свои навыки и получающая взамен заработную плату. Автор этой концепции отмечал, что в системе частной собственности у менеджеров корпорации имеется прямая ответственность перед работодателями, состоящая в том, чтобы «…вести бизнес согласно их пожеланиям, сводящимся, как правило, к необходимости сделать как можно больше денег, приспосабливаясь при этом к базовым нормам общества, воплощенным в его законах и этических традициях» [6]. Таким образом, в рамках данной концепции морально-этическая ответственность приравнивается к профессиональной.

-

2 . Суть второго подхода состоит в том, что в приоритете должно быть такое устройство экономических отношений в государстве, в рамках которого не только удовлетворяются базовые потребности человека и стимулируется осуществление им эффективного труда и рациональной организации хозяйства, но и делаются акценты на реализации гуманистических и этических задач социального развития. Подобное понимание внутрикорпоративных взаимоотношений, а также взаимодействия крупных компаний и социума реализовано в концепции «компании участия» (stakeholder company). Основоположником данной концепции стал Р. Фримен, который относил к стейкхолдерам все целевые группы, способные оказать наиболее существенное влияние на принимаемые компанией решения либо находящиеся под воздействием таковых (акционеров, клиентов, персонала, партнеров и т. д.) [7].

-

3 . Третий подход, получивший название концепции «разумного эгоизма», предполагает, что хороший крупный бизнес должен заботиться об обществе, а ресурсы, которые такой бизнес тратит на поддержку социума, следует рассматривать как долгосрочные инвестиции в будущие прибыли компании.

Несмотря на наличие широкого спектра подходов к роли крупного бизнеса в решении социальных вопросов, на текущем этапе, и это особенно характерно для условий российской действительности, остается дискуссионным исходный вопрос: должен ли частный сектор, который успешно реализует свои основные функции (производство товаров и услуг), осуществляя, по сути, социальный заказ, иметь дополнительные обязательства перед обществом, не имеющие отношения к его основной деятельности?

Решение ряда социальных задач, в том числе с использованием ресурсов крупного бизнеса, станет условием дальнейшего повышения уровня социально-экономической ситуации в стране и регионе. Развитие самих предпринимательских структур имеет непосредственную связь с наличием и особенностями распределения на той или иной территории необходимых ресурсов:

-

– Уровень и качество жизни оказывают прямое влияние на покупательскую способность населения и, как следствие, на модели потребительского поведения.

-

– Уровень образования оказывает прямое влияние на кадровое обеспечение бизнес-про-цессов компаний.

-

– Состояние системы здравоохранения оказывает влияние на участников экономических процессов.

В связи с этим участие крупного бизнеса в решении социальных задач позволяет обеспечить частному сектору такие преимущества, как:

-

– создание стабильной социально-экономической среды для развития бизнеса;

-

– повышение качества взаимодействия с основными стейкхолдерами – государственными органами, инвесторами, партнерами, группами общественности и т. д.;

-

– возможность получения дополнительных источников информационного продвижения деятельности компании в средствах массовой информации, воспринимающихся рынками сбыта в более позитивном, чем прямая реклама, ключе;

-

– получение устойчивой положительной репутации.

В числе основных способов участия частного сектора в реализации отдельных аспектов социальной поддержки населения выделяются [8]:

-

– корпоративная социальная ответственность;

-

- корпоративное гражданство;

-

- социальное предпринимательство;

-

- государственно-частное партнерство (далее - ГЧП).

Как показывает практика развитых стран, одним из наиболее эффективных и зарекомендовавших себя механизмов, позволяющих оптимальным образом учесть интересы и стимулы государства, а также использовать потенциал бизнеса, является государственно-частное партнерство. Данный способ взаимодействия публичного и частного секторов появился как результат диспропорций между потребностями социально-экономического развития государства, которые могут быть реализованы при определенном уровне инвестиционной активности, и возможностями публичного сектора.

Окончательный переход к рыночным формам хозяйствования, даже в социальной сфере, в которую государство активно привлекает бизнес, предопределило появление приемлемых условий для развития рынка инвестиционных инструментов. Однако со временем стало ясно, что крупные компании, как правило, не вполне приемлемо, с точки зрения вопросов осуществления социальной политики, инвестируют ресурсы только в выполнение бизнес-задач, при том что рыночная капитализация крупных компаний и масштабы их деятельности требуют участия не только во внутреннем развитии, но и в развитии территорий (регионов), в которых функционируют корпорации. Эти обстоятельства определили необходимость обращения к эффективным механизмам сотрудничества публичного и частного секторов, одним из которых стало государственно-частное партнерство.

С точки зрения правовой составляющей, проекты ГЧП могут быть реализованы в виде:

-

- концессионных соглашений;

-

- соглашений о разделе продукции;

-

- инвестиционных договоров с распределением прав на создаваемые объекты;

-

- арендных договоров с инвестиционными обязательствами;

-

- договоров о совместной деятельности;

-

- смешанных договоров.

Проекты ГЧП имеют очевидные преимущества как механизм реализации социальных обязательств государства, в числе которых:

-

- повышение эффективности реализации проектов ввиду возможности снижения объемов инвестиционных ресурсов и эксплуатационных затрат за счет использования эффективного опыта управления представителей частного сектора;

-

- возможность оптимального распределения рисков проекта между частным и публичным секторами на основе принципа «лучшей управляемости», предполагающего, что каждая сторона берет на себя обязательство управления теми рисками, в которых она более компетентна;

-

- возможность снижения сроков реализации проектов в социальной сфере;

-

- возможность оптимального распределения государственных ассигнований (инвестиций) в виде потоков платежей, разделенных на временные интервалы;

-

- реализация отдельных работ и услуг по проекту согласно утвержденной смете расходов и графику;

-

- использование в ходе реализации проектов более высоких стандартов управленческой деятельности частного сектора;

-

- возможность эффективного контроля со стороны публичного сектора за качеством производимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг;

-

- минимизация коррупционной составляющей.

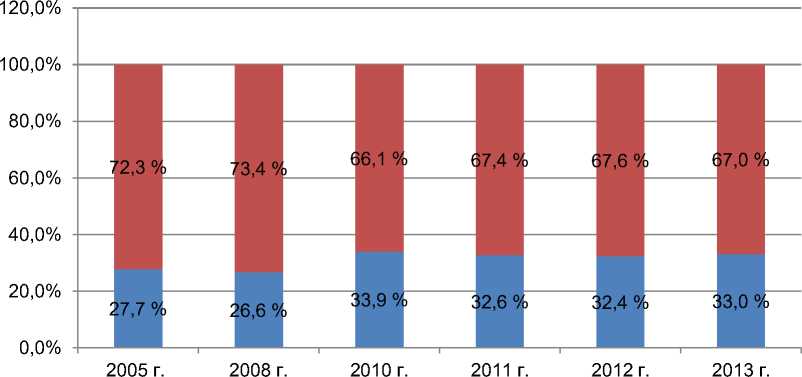

Как показывает практика зарубежных стран, в числе наиболее популярных отраслей для реализации проектов ГЧП значатся именно отрасли социальной сферы - образование, здравоохранение, охрана окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство. На рисунке 2 представлено распределение количества ГЧП-проектов в Великобритании по основным отраслям и сферам деятельности.

Наиболее важной особенностью и достоинством ГЧП как способа финансирования различных социально значимых проектов является возможность преодоления бюджетных ограничений, обусловленных бюджетным законодательством. Используя такую возможность, публичные органы и частные структуры могут получить преимущества: бизнес улучшит рыночные, финансово-экономические, репутационные показатели; государство реализует социальные обязательства. Помимо этого, возможность оптимального распределения рисков, получения государственных гарантий в ходе реализации проекта является стимулом активизации не только внутренних инвестиционных процессов, но и внешних, которые могут создавать условия для внедрения инновационных методов и процессов в ходе управления развитием той или иной социально значимой сферы.

Реализация социально значимых проектов в рамках механизмов государственно-частного партнерства позволяет значительно повысить качество предоставляемых услуг на основе предоставляемых государственными программами гарантий, а с другой стороны, повысить инфраструктурные эффекты.

Окружающая среда

6 %

Оборудование

4 %

ЖКХ 3 %

Другое 11 %

Транспорт

7 %

Здравоохранение

32 %

Жилой фонд 13 %

Образование

24 %

Рисунок 2 – Структура ГЧП-проектов в зарубежных странах на примере Великобритании [9]

Выгода для частного бизнеса от участия в ГЧП-проектах выражается в возможности привлечь на льготных условиях инфраструктурные объекты (здания, сооружения и земли, находящиеся в государственной собственности) для осуществления основной деятельности компании.

На сегодняшний день использование механизмов ГЧП в социальной сфере в России сдерживается рядом объективных проблем, в том числе недостаточной развитостью нормативной базы и организационно-институциональных основ взаимодействия публичного сектора и предпринимательских структур, непониманием со стороны бизнеса выгод участия в ГЧП-проектах, отсутствием опыта эффективной реализации ГЧП-проектов в социально значимых областях. Решение этих проблем является одним из путей модернизации современной системы социальной защиты и поддержки населения в России.

Ссылки и примечания:

-

1. См.: Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика : учеб. пособие. М., 2009. 272 с. ; Ахинов Г.А., Камилов Д.А. Социальная функция государства в условиях рыночной экономики: вопросы теории и практики. М., 2006. 280 с. ; Бессчетнова О.В. Социальная политика и социальная защита в России: сущность и перспективы развития // Вестник Челябинского государственного университета. 2007. № 16. С. 158–163 ; Калашников С.А. Социальная политика социального государства: эволюция теории и практики : дис. … д-ра экон. наук. М., 2003. 330 с. ; Матраева Л.В. Инструментарий оценки эффективности управления социальным развитием региона: методические подходы и результаты расчетов : монография. М., 2013 ; Тавокин Е.П. Социальная политика : учеб. пособие. М., 2013. 157 с.

-

2. Habermas J. Theorie der Kommunikativen Handelnes. Frankfurt am Main, 1985. С. 511.

-

3. См.: Григорьев С.И. Социальная работа с молодежью. М., 2006. С. 11.

-

4. Составлено по данным Министерства финансов РФ: Консолидированный бюджет [Электронный ресурс]. URL: http://info.minfin.ru/kons_rash.php (дата обращения: 05.04.2015).

-

5. Составлено по данным Министерства финансов РФ: Консолидированный бюджет [Электронный ресурс].

-

6. Friedman M. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits // New York Times Magazine. 1970. 13 September.

-

7. См.: Freeman R.E. Strategic management: A Stakeholder Approach. Boston, 1984. 276 p.

-

8. См.: Меньшикова М.М. Участие бизнеса в решении социальных проблем как инструмент репутационного менедж

мента [Электронный ресурс] // Стратегии бизнеса. 2014. № 1 (3). С. 106–109. URL: http://www.strategybusiness.ru/in-dex.php/jour/article/view/80/74 (дата обращения: 05.04.2015).

-

9. Составлено по: Проект «Государственно-частное партнерство в социальной сфере – распространение опыта Великобритании и Санкт-Петербурга». Отчет о лучшей практике [Электронный ресурс]. URL: http://www.ppp.leontief-cen- tre.ru/UserFiles/Files/REPORT%20PRAC.pdf (дата обращения: 05.04.2015).

Список литературы Развитие механизмов ГЧП как способа реализации отдельных элементов социальной политики государства

- Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: учеб. пособие. М., 2009. 272 с.

- Ахинов Г.А., Камилов Д.А. Социальная функция государства в условиях рыночной экономики: вопросы теории и практики. М., 2006. 280 с.

- Бессчетнова О.В. Социальная политика и социальная защита в России: сущность и перспективы развития//Вестник Челябинского государственного университета. 2007. № 1б. С. 158-163

- Калашников С.А. Социальная политика социального государства: эволюция теории и практики: дис.. д-ра экон. наук. М., 2003. 330 с.

- Матраева Л.В. Инструментарий оценки эффективности управления социальным развитием региона: методические подходы и результаты расчетов: монография. М., 2013

- Тавокин Е.П. Социальная политика: учеб. пособие. М., 2013. 157 с.

- Habermas J. Theorie der Kommunikativen Handelnes. Frankfurt am Main, 1985. C. 511.

- Григорьев C.И. Социальная работа с молодежью. М., 2006. С. 11.

- Консолидированный бюджет . URL: http://info.minfin.ru/kons_rash.php (дата обращения: 05.04.2015).

- Friedman М. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits//New York Times Magazine. 1970. 13 September.

- Freeman R.E. Strategic management: A Stakeholder Approach. Boston, 1984. 276 p.

- Меньшикова M.M. Участие бизнеса в решении социальных проблем как инструмент репутационного менеджмента //Стратегии бизнеса. 2014. № 1 (3). С. 106-109. URL: http://www.strategybusiness.ru/in-dex.php/jour/article/view/80/74 (дата обращения: 05.04.2015).

- Составлено по: Проект «Государственно-частное партнерство в социальной сфере -распространение опыта Великобритании и Санкт-Петербурга». Отчет о лучшей практике . URL: http://www.ppp.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/REPORT%20PRAC.pdf (дата обращения: 05.04.2015).