Развитие методики оценки конкурентоспособности городов по количественным и качественным параметрам

Автор: Богомолова Ирина Викторовна, Машенцова Людмила Сергеевна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 3 (32), 2015 года.

Бесплатный доступ

В данной статье авторами предложен новый подход к разработке стратегий развития городов, выявления дополнительных резервов повышения конкурентоспособности территорий за счет использования интегральной оценки количественных и качественных характеристик малых, средних и крупных городов. Города могут устойчиво развиваться только в благоприятной окружающей среде при эффективной экономической политике. Одним из основных способов, позволяющих исследовать и систематизировать такое социально-экономическое явление как город, является классификация городов. Конкурентоспособность города способна оказывать прямое влияние на качество его развития. Одним из методов выявления перспективных направлений устойчивого развития территории может стать использование и адаптация к конкретным специфическим условиям опыта городов-аналогов. На основе анализа существующих классификаций городов было выявлено, что превалирует оценка городов по количеству жителей (средние, крупные, малые), в то же время целесообразна классификация городов по функциональной принадлежности. Другими словами, существующие классификации городов носят либо количественный, либо качественный характер, следовательно, имеют ряд недостатков и недочетов. Для того, чтобы в одной классификации объединить и те и другие показатели, предлагается авторская матрица классификации городов, которая включает в себя количественный показатель - численность и качественный показатель - функциональная принадлежность. Для наглядности применения матрицы рассмотрены малые, средние и крупные города России, в каждый квадрант матрицы вписан соответствующий условиям координат город. Разработанная методика даст возможность визуально систематизировать города, выявлять ближайших конкурентов, что, в свою очередь, позволит адаптировать имеющиеся эффективные модели развития в соответствии с размером и функциями города и даст возможность строить оптимальные стратегии устойчивого развития территорий в долгосрочной перспективе.

Конкурентоспособность, город, классификация городов, территория, устойчивое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/14971096

IDR: 14971096 | УДК: 336.717 | DOI: 10.15688/jvolsu3.2015.3.2

Текст научной статьи Развитие методики оценки конкурентоспособности городов по количественным и качественным параметрам

DOI:

В связи с принятием федерального Закона от 28 июня 2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [6] становится актуальным вопрос выявления конкурентоспособных направлений развития территории для формирования долгосрочных стратегий развития. Поэтому вопросы устойчивого развития городов затрагивают, сегодня не только лиц, отвечающих за стратегическое планирование, но и представителей научной сферы. При комплексном подходе к формированию долгосрочных стратегий появится возможность избежать принятия неэффективных решений. Устойчивое развитие городов способно существовать лишь в благоприятной окружающей среде и эффективной экономической политике. Одним из основных способов, позволяющих исследовать и систематизировать такое социально-экономическое явление как город, является классификация городов.

На сегодняшний день не существует единства в подходах к вопросу классификации городов, которая была бы принята как ученым сообществом, так и административным аппаратом, а те, которые есть, значительно различаются по критериям.

Город выступает как сложный механизм, обеспечивающий, с одной стороны, пространственные условия существования всех составляющих социально-производственных систем, а с другой стороны, – способов и форм их взаимодействия (производства, социальной сферы, политических и культурных институтов и пр.) [2, с. 8].

Город – это понятие, которое связано с представлениями о функциональном, населенном и жилом центре расселения. С точки зрения исследования экономической сущности города, городского поселения – это, населенный пункт, который не связан по своему роду деятельности с сельским хозяйством.

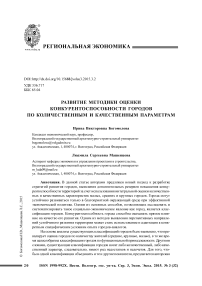

Главные определяющие критерии города – его величина и функциональный профиль (см. рис 1). Каждая функция города условно включает в себя два аспекта: внутренний и внешний (градообслуживающий и градообразующий). Внутренний аспект связан с необходимостью города обеспечивать свою жизнеспособность и развитие, создавая для этого необходимые условия. Внешний аспект отвечает за территориальное разделение труда между городами по функциональной принад-

Рис. 1. Функции города Источник. Составлено автором.

лежности с наличием определенных обязательств в рамках территориальной социально-экономической системы [1].

С 2014 г. в России принят закон «О стратегическом планировании в Российской федерации», который обязывает все административные подразделения страны, в том числе и города, разрабатывать план развития на среднесрочный и долгосрочный периоды. Стратегическое планирование включает в себя как экономические, так социальные и экологические аспекты, поэтому для формирования стратегического плана развития города, необходимо знать его нишу и конкурентные преимущества, которые позволят выделить город и дать ему дополнительный импульс развития. Численность города и его функциональная принадлежность имеют большое влияние на особенности направления развития территории, поэтому конкурентные преимущества, например, курортного и промышленного городов будут значительно различаться по множеству параметров.

Следовательно, чтобы правильно определить конкурентные направления для конкретного города, необходимо определить его место и прямых конкурентов, в том числе путем классификации по ряду показателей.

Научные труды, которые можно отнести к базису в области классификации городов, это труды американских и шведских географов, в которых применяются количественные методы классификации. К наиболее распространенным можно отнести классификации по функциональной принадлежности городов: определения ведущей функции города на основе анализа структуры занятости, определение функциональной принадлежности городов по конкретному критерию (доля средней занятости), определение типизации городов по иерархии проблем в ходе социально-экономического развития [7, с. 34].

Наиболее распространенной классификацией городов в России является классификация по численности населения, данная градация используется как в науке, так и в административных учреждениях при проведении исследований и построении стратегических планов развития.

При делении городов на малые, средние, большие, крупные и т. д., как правило, применяют критерий численности населения, который также называют величиной города.

Нижняя граница города – это, чаще всего, численность населения не менее 10 тыс. чел.[4].

Большие, крупные и крупнейшие города очень часто объединяют в одну категорию – большие. Большие города от средних и малых отличаются по следующим признакам:

– размерами территорий, занятыми различными постройками и интенсивностью их освоения;

– антропогенным давлением на занимаемую территорию [5].

В категорию крупных городов стоит включить такие территории, которые самостоятельно могут выполнять как полифункциональ-ные, так и центральные административные функции субъекта Российской Федерации, при этом уделять внимание внутренним составляющим развития города, как социально-экономического комплекса в рамках региона. Стоит также отметить, что крупные города, как правило, выступают центрами регионов [3, с. 235].

Общей чертой больших городов выступают: наличие ресурсов, зависимость от влияния внешней среды, разделение труда в рамках территории, необходимость в административном управлении городом.

Также классификация городов может выступать одним из методов, позволяющих проводить анализ территории, это обусловлено тем, что у каждой классификации разработаны собственные критерии: количественные и качественные, следовательно, отнеся город к определенному виду в рамках выбранной классификации, становится очевидным набор его характеристик.

Как показывает практика, размер города и его административный статус в рамках классификации по численности населения выполняют важную роль в формировании стратегических планов развития. Все российские города-миллионники одновременно являются административными центрами субъектов Российской Федерации.

Крупные города, являющиеся административными центрами краев и областей, играют большую роль для миссии этих городов в настоящем и будущем.

В качестве примера городов, которые можно отнести к категории крупнейших, можно привести Москву, Санкт-Петербург, при этом, они являются как Москва – официальной столицей России, Санкт-Петербург – культурной столицей, следовательно, их состояние оказывает комплексное влияние на всю страну [1, с. 101].

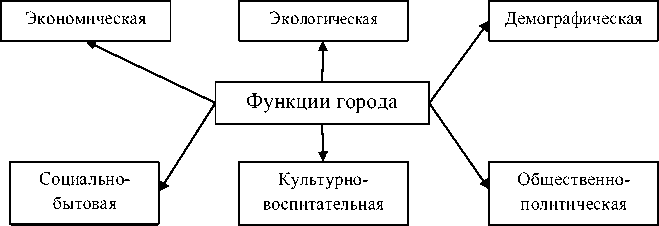

В соответствии с социально-экономическим подходом к исследованию территории и на базе вышеизложенных классификаций городов нами разработана и предложена матричная классификация городов на основании двух параметров, количественных и качественных.

Все города условно можно отнести в один из квадрантов матрицы, осями которых являются размер города и экономическая «принадлежность». Таким образом, все конкурентные либо анализируемые города можно разместить в одной плоскости на основе двух значимых параметров (см. рис. 2).

При этом матричная классификация городов не исключает предыдущих классификаций, а объединяет их, что позволяет усовершенствовать существующие методики.

Так, в данной классификации размер городов условно делится на шесть пунктов: до

50 тыс.чел., от 51 тыс.чел., от 101 тыс. чел., от 251 тыс. чел., от 501 тыс. чел., свыше 1 млн чел., а экономическая принадлежность (функциональность) также делится на шесть направлений: культурно-рекреационные, воен-ные/инновационные, административные, промышленные, транспортные, торгово-распределительные.

По мнению авторов, именно эти составляющие позволяют более подробно классифицировать города. В данной методике отдельно выделяются мультифункциональные города, выполняющие несколько функций, что позволяет им за счет диверсификации видов деятельности оставаться более конкурентоспособными. Соответственно, очевидно, что у монофункциональных и полифункциональных городов стратегии развития будут значительно отличаться.

Проанализировав ряд российских малых, средних и крупных городов, нами был сделан вывод, что города каждой категории обладают своими особенностями. Все крупные города – миллионники являются мультифункци-

|

От 51 до От 101 до 250 От 251 до От 501 тыс. до До 50 тыс.чел 100тыс.чел. тыс.чел. 500тыс.чел. 1 млн чел Свыше 1 млн.чел. |

||||||||

|

л л - |

||||||||

|

/-----А-----< Y Y ' |

||||||||

|

8 к о у я 8 о Г) 8 Я В о S К |

Т А |

оргово-распреде |

Павловский Посад лительные |

1 Волжский у3 Ф Сургут 3ф Владимир 2 ф Архангельск 2 ( у Севастополь 2 ф |

\ ). Тольятти 2 ф у Саратов 4 ф ф |

Новосибирск Екатеринбург Нижний Новгород Казань Самара Челябинск Омск Уфа Красноярск Пермь Волгоград Воронеж |

5 щ е h 8 % ч ч 8 S & я 55 i |

|

|

Аксай ранспортные Усинск Новодвинск Промышленные Суздаль Культурно-рекре Магас Нарьян-мар дминистративны |

Магадан Анапа ационные Хант ы - Мансийск е |

Камышин 2 ф Северодвинск 2 ф у Элиста 2Ф |

||||||

|

Знаменск Военные/иннов |

Минусинск ационные |

|||||||

|

Монофун г |

кциональные орода |

Мезофункциональные Мультифункциональные города города |

||||||

Рис. 2. Матрица классификации городов Источник. Составлено авторами.

ональными, выступают административными центрами региона, имеют развитую промышленную и научную базу, в них широко представлены высшие учебные заведения, спортивные и культурные объекты, налажен высокий уровень сервиса, имеют свое историческое прошлое, памятники и музеи архитектуры, а также выполняют иные функции, в зависимости от особенностей территории. Ростов-на-Дону, Волгоград и другие города-миллионеры можно отнести к мультифункци-ональным городам, поэтому для устойчивого развития им необходимо продолжать комплексно развивать свои направления при этом изыскивая новые «локомотивные» точки роста. Малые города, с численностью до 100 тыс. чел., как правило, являются монофункциональными, средние по численности города выполняют, как правило, 2-4 функции, их предлагается выделять в блок мезофункциональный. В связи с указанными выше особенностями, в предложенной классификации малые средние и крупные города рассматриваются в разных координатах.

Определив ряд городов по квадрантам, можно приступать к выявлению наиболее конкурентоспособных в каждом квадранте. При этом сравниваемые города находятся на примерно одинаковом уровне развития, следовательно, погрешность при сравнении городов будет минимальна или отсутствовать.

На примере городов, представленных на рисунке 2, видно, что при наличии необходимых данных, классификация является наглядной и включает в себя количественные и качественные характеристики.

Следовательно, любой средний и малый город можно рассмотреть по двум координатам, представленным в матрице, а мультифун-кциональным городам необходим комплексный подход к развитию функциональных особенностей, так как с ростом численности населения растет количество функций, которые выполняет город.

Города, численность которых свыше 100 тыс. чел. по функциональной принадлежности условно делятся на две категории: экономические и неэкономические, а города-миллионники включают в себя весь перечень функций.

Расположив города в соответствии с параметрами матрицы, можно определить горо- да-конкуренты, которые аналогичны по численности и функциональным характеристикам. При этом уровень развития моногородов в одном и том же квадранте может отличаться, в таком случае, стоит проанализировать особенности стратегического планирования преуспевающих «соседей» по таблице и определить, каким образом опыт городов-лидеров можно применить на практике и на какие сферы деятельности стоит обратить внимание.

К мезофункциональным городам относятся города, с численностью населения свыше 100 тыс. чел. до 1 млн чел. и которые включают в себя две и более функций, но не все шесть.

Мультифункциональные города – миллионники, по преобладающему набору функций можно условно разделить на экономические (торговораспределительные, транспортные, промышленные) и неэкономические (административные, военные, инновационные, культурные, рекреационные), а учет численности населения позволит определить города – ближайшие конкуренты по наличию и распределению ресурсов.

Предложенная методика позволит наглядно систематизировать города, определять ближайших конкурентов, что даст возможность заимствовать эффективные модели развития в соответствии с размерами и функциями города. Применение матрицы классификации городов на практике даст возможность разрабатывать оптимальную стратегию устойчивого развития территорий в долгосрочной перспективе.

Список литературы Развитие методики оценки конкурентоспособности городов по количественным и качественным параметрам

- Богомолова, И. В. Индикативное планирование устойчивого территориального развития городов: опыт и перспективы/И. В. Богомолова//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. -2012. -№ 1 (20). -С. 101-108.

- Богомолова, И. В. Особенность развития и конкурентоспособность постиндустриальных городов/И. В. Богомолова, В. А. Слепченко//Современная экономика: проблемы и решения. -Воронеж: Воронежский государственный университет. -2012. -№ 8 (32). -С. 8-23.

- Кайсарова, В. П. Управление крупным городом в контексте развития исследований региональной экономической науки/В. П. Кайсарова//Проблемы современной экономики. -№ 2 (46). -2013. -С. 235 -238.

- Передний, А. А. Классификация и типология городов/А. А. Передерий. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.mstu.edu.ru/. -Загл. с экрана.

- Почему люди так стремятся жить в больших городах. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://mig-3.ucoz.ru/(Дата обращения: 20.06.2014). -Загл. с экрана.

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.consultant.ru/. -Загл. с экрана.

- Шаховская, Л. С. Маркетинговые каналы распределения товаров и услуг в крупном городе/Л. С. Шаховская, И. В. Богомолова, Ж. В. Горностаева, Т. Н. Митрахович, В. Н. Островская. -Шахты: ЮРГУЭС, 2007. -75 с.