Развитие методологии анализа риска здоровью в задачах государственного управления санитарно-эпидемиологическим благополучием населения

Автор: Зайцева Нина Владимировна, Онищенко Геннадий Григорьевич, Май Ирина Владиславовна, Шур Павел Залманович

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Профилактическая медицина: актуальные аспекты анализа риска здоровью

Статья в выпуске: 3 (39), 2022 года.

Бесплатный доступ

Обобщены отечественные научно-методические разработки, развивающие и дополняющие методологию оценки риска здоровью для решения задач обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Показано, что существенным отличием российских подходов в оценке риска является широкое применение методов многомерного статистического анализа, математического моделирования, нечеткой логики и их комбинаций. Наиболее значимыми отечественными научными инновациями являются развитие количественной оценки риска здоровью, в том числе неканцерогенного; учет при оценке риска тяжести нарушений здоровья; методическое обеспечение оценки интегральных рисков под воздействием разнородных факторов среды обитания. Предложена и разработана идея моделирования эволюции, нарастания риска в условиях изменяющейся экспозиции. Подходы к оценке эволюции риска в течение длительного периода воздействия факторов позволили решить целый комплекс прикладных гигиенических задач. Кроме получения количественных характеристик неканцерогенного риска при воздействии химических веществ, обоснованы и внедрены методики по оценке риска при воздействии внешнесредового шума, ряда факторов образа жизни и трудового процесса. Поступательное развитие методологии оценки риска здоровью обеспечило оперативный, практически безболезненный и эффективный переход контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора на принципиально новую платформу контроля - на базе риск-ориентированной модели. Показано, что аналитические возможности методологии анализа риска здоровью очень широки. В области гигиены и эпидемиологии развитие методических основ, а также разработка прикладных алгоритмов и подходов к оценке и управлению рисками на основе базовой методологии видится в направлениях углубления знаний о механизмах формирования нарушений состояния здоровья под воздействием разнородных факторов среды обитания и трудового процесса; совершенствования гигиенического нормирования; ситуационного моделирования и прогнозирования состояния санитарно-эпидемиологического благополучия при изменяющихся или задаваемых условиях; обоснования стратегии и тактики регулирующих мер по управлению угрозами и рисками. Накопленный опыт развития методологии анализа риска здоровью в различных областях следует рассматривать как стартовую платформу для создания новых технологий оценки и управления рисками для решения любых задач обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации.

Здоровье населения, оценка риска, санитарно-эпидемиологическое благополучие

Короткий адрес: https://sciup.org/142236525

IDR: 142236525 | УДК: 614.4 | DOI: 10.21668/health.risk/2022.3.01

Текст научной статьи Развитие методологии анализа риска здоровью в задачах государственного управления санитарно-эпидемиологическим благополучием населения

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»1, утвержденной указом Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400, сбережение народа страны и развитие человеческого потенциала определено в качестве первой и важнейшей задачи. В ближайшей и отдаленной перспективе на решении данной проблемы должны быть сфокусированы усилия и ресурсы органов публичной власти всех уровней. Соответственно, возникает потребность в построении и реализации новых моделей государственного управления, ориентированных на лучшие мировые практики и научные разработки [1, 2]. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как важнейшей составляющей сбережения здоровья нации и развития человеческого потенциала также требует переосмысления ряда критериев и механизмов управления [3].

Понимание того, что на современном этапе развития общества достижение абсолютной безвредности среды обитания для здоровья человека невозможно или требует чрезвычайно высоких экономических затрат, предопределило формирование новой парадигмы безопасности факторов среды обитания для человека. Ключевыми положениями новой системы взглядов являются приоритет здоровья человека над иными элементами жизни населения, а также концепция ненулевого риска [4].

На рубеже XX–XXI вв. мировым научным сообществом были сформулированы основные постулаты анализа риска здоровью (такие, как разделение оценки и управления риском) [5–8], определены принципы и ключевые этапы процедуры оценки риска [9], система параметров для такой оценки [7], а также подходы к информированию о риске [10].

Россия оперативно включилась в освоение новой методологии в части оценки и управления рисками при воздействии на население факторов окружающей среды. Совместные с американскими коллегами модельные исследования были выполнены в Московской области, в г. Перми, г. Самаре, Свердловской области, г. Ангарске, ряде других территорий и городов [11, 12]. Расширялась и обобщалась практика применения оценки риска. Важность и значимость новых подходов были подтверждены межведомственным документом, подписанным главным государственным санитарным врачом РФ и главным государственным инспектором по охране окружающей среды РФ «Об использовании методологии оценки риска для управления качеством окружающей среды и здоровья населения Российской Федерации»2.

В задачах управления санитарно-эпидемиологическим благополучием в стране оценка риска здоровью изначально более всего была востребована в системе социально-гигиенического мониторинга. Применение новой методологии стало наиболее значимым, отчасти революционным, изменением системы социально-гигиенического мониторинга с момента ее создания. Стратегический по своей сути документ имел следствием целый ряд эффективных практических решений, которые расширили сферу применения методологии оценки риска здоровью и существенно усилили аналитические возможности мониторинга [13–16].

Крайне важным шагом интеграции методологии оценки риска в систему инструментов государственного управления явилось включение процедуры в важнейший документ санитарной службы – СанПиН 2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила императивно предписывали «уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населе-ния» 3 . Документ позволил включить в круг лиц, заинтересованных в оценке риска и анализе получаемых результатов для задач управления, крупный бизнес, специалистов в области пространственного планирования и градостроительства [17, 18].

Вместе с тем оценка риска при проведении социально-гигиенического мониторинга и проектировании санитарно-защитных зон выполнялась в соответствии с подходами и критериями, в основном разработанными за рубежом и закрепленными в авторитетных международных документах.

Однако с самых первых шагов в отечественных научных подходах существенно расширилось применение методов многомерного статистического анализа (множественные регрессии, факторный анализ, нейронные сети и т.д.) и математического моделирования и их комбинаций. Методы применялись при оценке связей в системе «среда – здоровье», установлении причин и условий нарушений функций различных органов и систем, при анализе структуры угроз, опасностей и рисков для здоровья [19–21]. Были отработаны новые подходы к применению оценки риска в системе доказательства вреда здоровью человека, а также к сопряжению оценок экспозиции и риска для здоровья с векторными картами территорий и поселений на платформах геоинформационных систем [22–24].

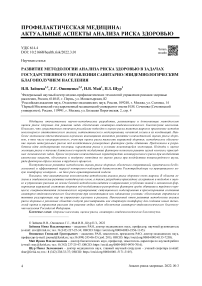

Важным направлением совершенствования методологии явился путь повышения надежности и корректности оценки экспозиции населения к вредным факторам. Так, предложены новые подходы к оценке аэрогенной экспозиции на базе сопряжения расчетных и натурных данных [25], что позволяет одновременно учесть особенности пространственного распределения загрязнений по территории и реальные уровни содержания примесей в атмосфере, которые регистрируются на постах экологического или социально-гигиенического мониторинга. В сочетании с такими методами математической обработки, как факторный и / или кластерный анализ, результаты оценки риска позволяют определить в пределах поселений участки (зоны), которые характеризуются близкими уровнями риска, однотипными наборами факторов, выделить среди таких зон приоритеты, а далее определить причины и источники неприемлемого риска на следующих шагах. Пример картографирования пространственного рас- пределения рисков приведен на рис. 1. Такие подходы крайне важны и интересны, особенно в условиях перехода управления выбросами промышленных предприятий на принципы квотирования4.

Важно, что развитие и практическое применение методологии оценки риска существенно повысило востребованность результатов социальногигиенического мониторинга. Например, по материалам Е.Е. Андреевой, А.В. Иваненко с соавт. [26, 27], совершенствование системы СГМ в г. Москве и постоянное, системное доведение до лиц, принимающих решения, результатов оценки риска для здоровья жителей мегаполиса под воздействием факторов среды обитания имело следствием целый ряд управляющих действий. Результатом этих действий стали позитивные медико-демографические тенденции, выраженная стабилизация или снижение показателей заболеваемости населения, достоверно связанных с факторами среды обитания, снижение частоты тяжелых заболеваний (перинатальной патологии и врожденных пороков развития и пр.).

В статье [28] С.В. Кузьмин с соавт. утверждают, что расширение использования методологии оценки и управления рисками в Свердловской области обеспечило существенный рост числа управленческих решений, которые были приняты органами власти на региональном, муниципальном или объектовом уровне в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В 1,3 раза чаще

Рис. 1. Пример зонирования территорий городов по уровням риска для здоровья населения. Выделение зон неприемлемого риска формирования болезней иммунной системы под воздействием загрязнения атмосферного воздуха

нарушение прав потребителей стало устраняться в досудебном порядке. В 1,2 раза увеличилась доля исков Роспотребнадзора в защиту неопределенного круга лиц, удовлетворенных судами.

Вместе с тем комплекс важнейших проблем современного этапа в сфере государственного управле-ния5, в том числе связанных со сферой санитарноэпидемиологического благополучия населения, требовал существенного развития подходов, закрепленных в зарубежных методических документах:

– снижение качества человеческого потенциала в стране и недостаточность трудовых ресурсов;

– недостаточная эффективность государственного управления в части снижения нагрузки на бизнес при сохранении защищенности охраняемых ценностей;

– глобальные климатические изменения, потенциально опасные для здоровья населения и условий проживания;

– рост разных по природе внешнесредовых угроз и опасностей для здоровья населения вследствие широкого использования опасных (в том числе высокотоксичных) химических веществ, накопления их в окружающей среде; разработка и внедрение в производство новых химических веществ, биологических агентов препаратов, воздействие которых на человека и окружающую среду изучено недостаточно; распространение антимикробной резистентности;

– рост интенсивности физических факторов внешней среды, шума, электромагнитного излучения – особенно на урбанизированных территориях;

– наличие в непосредственной близости к поселениям, рекреационным зонам, площадям сельскохозяйственного назначения большого количества объектов накопленного вреда окружающей среде, и территорий, загрязненных в результате хозяйственной деятельности, и т.п.

Важно, что на момент постановки проблем отечественная научная и методическая база оценки риска здоровью оказалась в значительной степени подготовленной к использованию в сфере государственного управления. За период с конца 90-х гг. прошлого столетия был сформулирован, методически обеспечен и подготовлен для внедрения в практику ряд положений, развивающих теорию анализа риска здоровью, в первую очередь его оценки.

Наиболее интересными российскими научными инновациями являются:

– развитие количественной оценки рисков здоровью, в том числе неканцерогенных;

– учет при оценке риска, наряду с вероятностью негативных изменений состояния здоровья человека, тяжести (серьезности) этих изменений;

– методическое обеспечение оценки интегральных рисков, обусловленных различными нарушениями функций организма, связанных с воздействием разнородных факторов среды обитания;

– распространение методологии оценки риска на комплекс воздействующих факторов среды обитания и условий труда.

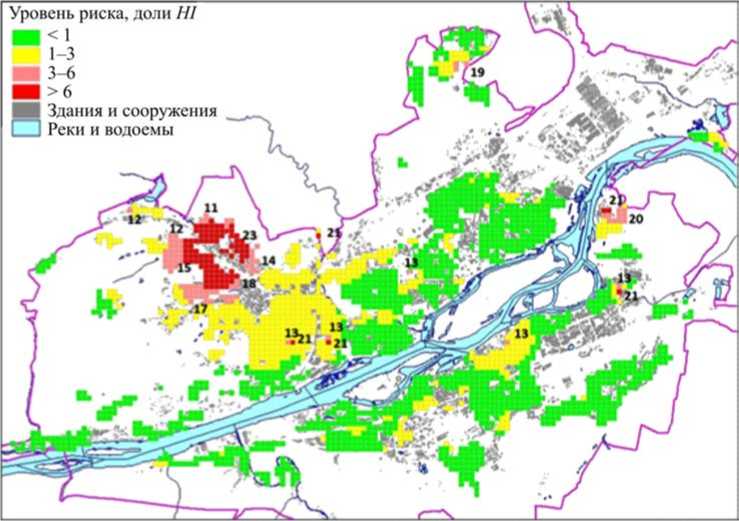

В части развития количественной оценки риска была предложена и разработана идея моделирования эволюции, нарастания риска в условиях изменяющейся экспозиции [29, 30]. Подход основывался на скоординированном применении статистических и аналитических моделей, описывающих последствия негативного воздействия факторов среды обитания на здоровье населения. В рамках предлагаемого подхода организм рассматривался как открытая система конечного множества органов-мишеней, тесно связанных между собой и взаимодействующих с внешними факторами. При этом в основе моделей эволюции риска лежали математические модели, неоднократно доказанные в экспериментах и эпидемиологических исследованиях, описанные в релевантной научной литературе. Реализация идеи потребовала применения методов дифференциального исчисления. Принципиально новый инструмент развивал методологию оценки риска здоровью, давал возможность проводить численные (виртуальные) эксперименты при заданных сценариях экспозиции любого сочетания вредных факторов. В дальнейшем разработанные методические подходы были применены в решении целого комплекса задач управления.

Так, эволюционная модель накопления риска нарушений функций органов и систем была использована при обосновании норматива рактопамина – антибиотика, используемого в качестве кормовой добавки для сельскохозяйственных животных, в пищевых продуктах [31]. Проблема была связана с необходимостью обоснования позиции РФ, которая предполагала недопустимость содержания рактопамина в пищевых продуктах и расходилась с Решением Комиссии Codex Alimentarius. Последняя устанавливала допустимый уровень рактопамина от 0,01 до 0,09 мг/кг в различных видах мяса и мясных продуктов6.

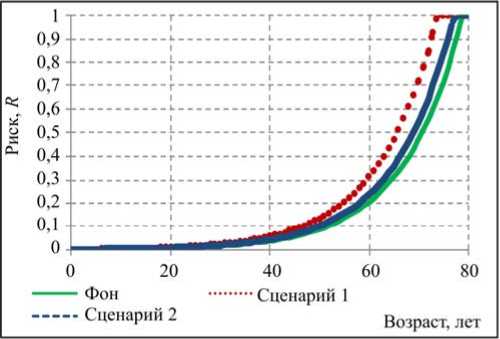

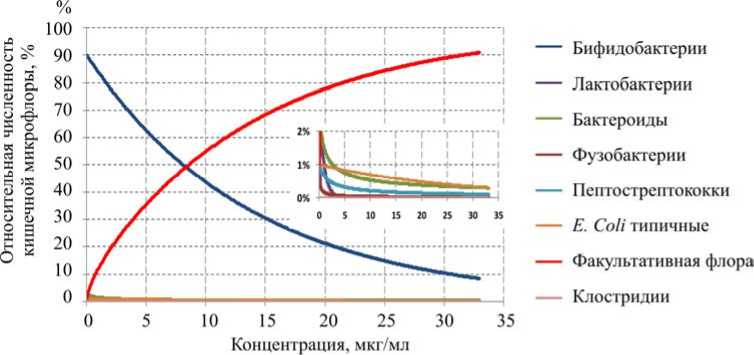

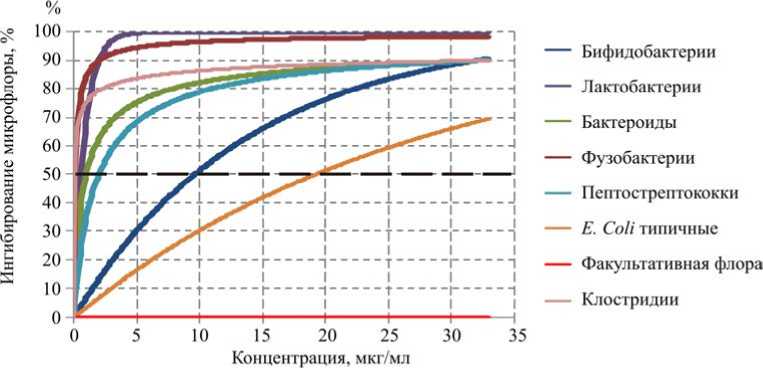

Применение методов эволюционного моделирования и прогнозирования динамики кумуляции ракто- памина в организме позволило доказать, что величина допустимой суточной дозы, принятая в качестве основы для установления максимального допустимого уровня рактопамина, находится в интервале 0–1 мкг/кг массы тела, т.е. достоверно не отличается от нуля и не может являться основанием для определения нормативов содержания рактопамина в мясных продуктах (рис. 2). С использованием основных положений этой методики обоснованы максималь- но допустимые уровни содержания антибиотиков тетрациклинового ряда [32]. При этом применялись модели развития дисбаланса микрофлоры кишечника, приводящего к развитию болезней органов пищеварения, дерматитов, пищевой аллергии (рис. 3, 4).

В целом наличие отечественной методологии оценки риска здоровью, гармонизированной с применяемыми в мире методическими подходами, и ее использование в обосновании гигиенических нормативов

R^R, + (a R, + ^D)C

Рекуррентное соотношение накопления риска функциональных нарушений сердечнососудистой системы (неканцерогенный риск)

^,+1"" риск нарушений в момент времени Z+1; R, - риск нарушений в момент времени Z; a - коэффициент эволюции риска за счет естественных причин;

Р - коэффициент воздействия рактопамина;

С — временной эмпирический коэффициент (для суточного осреднения С = 0,00274);

D - доза рактопамина (мкг/кг).

Рис. 2. Результаты моделирования эволюции риска здоровью при различных сценариях экспозиции

Рис. 3. Зависимость относительной численности кишечной микрофлоры (%) от концентрации тетрациклина

Рис. 4. Модели зависимости ингибирования тетрациклином роста для различных бактерий явились и в дальнейшем, несомненно, будут являться существенным преимуществом при отстаивании суверенных нормативов России и ЕАЭС на полях дискуссий в международных организациях, таких как ФАО, ВОЗ и др.

В развитие приложения методологии оценки риска здоровью к задачам гигиенического нормирования, совершенствования гигиенических нормативов ряда химических веществ в среде обитания разработан и внесен в практику новый вид предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе со среднегодовым осреднением (ПДКсг)7 Такие ПДК обоснованы с применением критериев риска здоровью и обеспечивают приемлемый (допустимый) уровень риска в отношении как неканцерогенных ( HQ ≤ 1), так и канцерогенных ( CR ≤ 1∙10-4) эффектов [33, 34]. Методические подходы к обоснованию ПДК сг химических веществ в атмосферном воздухе полностью гармонизированы с международными подходами к разработке гигиенических стандартов, в том числе референтных концентраций, применяющихся в качестве параметров для оценки риска. К настоящему времени в СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы…»7 включены среднегодовые ПДК для 72 веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Соблюдение этих нормативов обеспечит отсутствие неприемлемого риска для здоровья населения, в том числе чувствительных групп, в течение всей жизни.

Не менее важным направлением научного продвижения методологии оценки риска для здоровья явилась сфера влияния факторов условий труда на состояние организма работающего. Это связано с существенным вкладом болезней, связанных с условиями труда, в формирование потерь периода экономической активности, существенно превышающих аналогичные потери из-за профессиональной заболеваемости [35].

Основное внимание уделено и развитию методов количественной оценки профессионального риска как функции вероятности и тяжести (серьезности) негативных изменений состояния здоровья работников. Предложены методические подходы к оценке риска здоровью работников с учетом характера степени причинно-следственных связей нарушений здоровья с работой и применением эпидемиологических исследований [36].

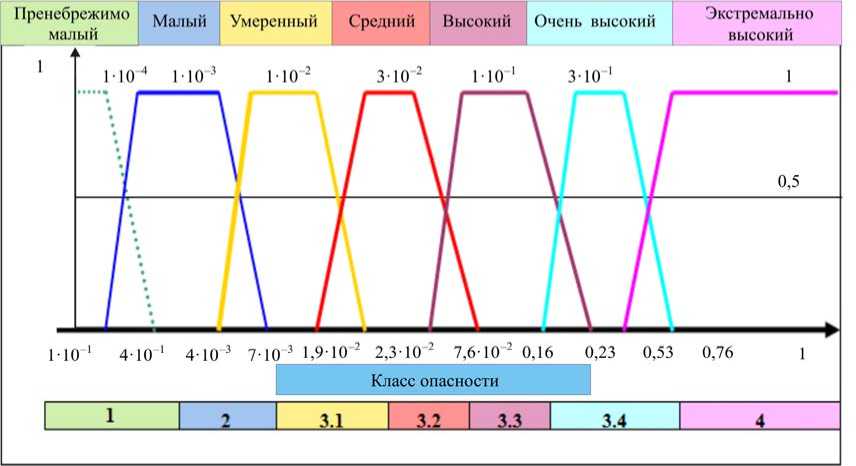

Обоснованы новые принципы категорирования уровней профессионального риска и анализа его приемлемости по результатам его полуколиче-ственной (по классам условий труда, индексам профзаболеваний (ИПЗ) и болезней, связанных с условиями труда (ИБСУТ)) и количественной оценки (таблица).

Как и ранее, отнесение уровня риска к категориям пренебрежимо малого и малого свидетельствует о его приемлемости. Такая оценка в полной мере коррелирует с «Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду»8, где уровень риска 1∙10-3 рассматривается как приемлемый для профессиональных групп.

Для задач оптимизации систем предупреждения профессионального риска разрабатываются способы оценки и прогнозирования персональных уровней профессионального риска с учетом возраста и стажа каждого работника. Уточнение результатов категорирования персонального профессионального риска может производиться с применением вероятностных оценок, например, теории нечетких множеств (рис. 5).

Этот метод с учетом прогноза повышения риска имеет большой потенциал использования при формировании групп профессионального риска для первоочередного проведения адресных медикопрофилактических мероприятий.

Категорирование уровней профессионального риска по результатам его полуколичественной и количественной оценки

|

Класс условий труда |

И ПЗ |

И БСУТ |

Количественные уровни профессионального риска |

Категория профессионального риска |

|

Оптимальный – 1 |

Менее 0,05 |

Менее 0,05 |

Менее 1∙10–4 |

Пренебрежимо малый риск |

|

Допустимый – 2 |

0,05–0,1 |

0,05–0,1 |

1∙10–4–1∙10–3 |

Малый риск |

|

Вредный – 3.1 |

0,1–0,2 |

0,1–0,2 |

1∙10–3–1∙10–2 |

Умеренный риск |

|

Вредный – 3.2 |

0,2–0,4 |

0,2–0,4 |

1∙10–2–3∙10–2 |

Средний риск |

|

Вредный – 3.3 |

0,4–0,6 |

0,4–0,6 |

3∙10–2–1∙10–1 |

Высокий риск |

|

Вредный – 3.4 |

0,6–0,8 |

0,6–0,8 |

10–1–3∙10–1 |

Очень высокий риск |

|

Опасный – 4 |

Более 0,6 |

Более 0,6 |

3∙10–1–1 |

Экстремально высокий риск |

7 СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания / утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 [Электронный ресурс] // КОДЕКС: электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – URL: (дата обращения: 30.08.2022).

8 P 2.1.10.1920-04. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду / утв. и введ. в действие Первым заместителем Министра здравоохранения РФ, Главным государственным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко 5 марта 2004 г. [Электронный ресурс] // КОДЕКС: электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – URL: (дата обращения: 30.08.2022).

Рис. 5. Графическое представление шкалы трапециевидных нечетких чисел для категорирования уровней профессионального риска

Интересным, новым и востребованным оказался подход к оценке риска на базе эволюционных моделей при рассмотрении шумового фактора внешней среды9. В отличие от методов, основанных на оценке относительного риска или пробит-анализе, подход предлагал оценку агрегированного риска нарушений сердечно-сосудистой, нервной систем и органов слуха, интегрирующую совокупность отечественных и зарубежных данных о динамике развития этих эффектов на фоне естественного старения организма. Решение системы рекуррентных уравнений позволило выявлять периоды безопасного воздействия шума (периоды приемлемого риска), а также прогнозировать моменты перехода риска на принципиально иной уровень (низкого – в умеренный; умеренного – в высокий и т.п.) [37]. Такие оценки востребованы практикой и обеспечивают понимание тех сроков, в которые могут или должны быть выполнены санитарно-гигиенические, технические, технологические или иные мероприятия по защите населения.

Интересным и новым в части развития методологии оценки риска здоровью явились разработки по оценке риска, связанного с воздействием факторов образа жизни на здоровье населения [38]. В алгоритм оценки риска была включена процедура проведения формализованного социологического опроса. Этот этап оценки риска имел целями идентификацию факторов, отбор на основе количественных критериев тех из них, которые представляют повышенную опасность, реализацию оценки зависимости «фактор – эффект» и количественную или полуколичественную характеристику риска.

Для ряда факторов образа жизни (активное и пассивное курение, злоупотребление алкоголем, нарушения питания) зависимости «фактор – эффект» были получены на основе эволюционных детерминированных моделей, описывающих связь факторов образа жизни как с отдельными, так и агрегированными ответами. В основу построения моделей легли результаты метаанализа материалов отечественных и зарубежных эмпирических исследований (в том числе исследований Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международного агентства по изучению рака (МАИР), Национального центра статистики здравоохранения США (NHANES)). Наряду с «традиционными» факторами образа жизни (курение, злоупотребление алкоголем, недостаточная двигательная активность и нарушения питания), в отношении которых ассоциированный риск для здоровья оценивался ранее преимущественно с помощью статистического показателя «отношение шансов», в рамках предложенной методологии предполагалась полуколичественная оценка риска, связанного с факторами безответственного медицинского и гигиенического поведения, употребления наркотиков и ненаркотических психоактивных веществ. Был предложен способ балльной характеристики рискогенного потенциала отдельных компонентов обозначенных факторов для ис- пользования при расчете частных и интегральных индексов вероятности нарушения здоровья. Подходы были закреплены методическим документом Роспотребнадзора10 и нашли внедрение в практической деятельности Управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в субъектах РФ (Красноярский край, Архангельская, Иркутская, Воронежская области и т.п.) [39–41].

Развитие методологии анализа рисков для здоровья также предполагало научное обоснование перехода при распространении информации о результатах оценки риска от однонаправленного информирования заинтересованных сторон (населения территории, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и пр.) к диалоговой модели риск-коммуникации. Новые подходы, основанные на принципах открытости, доверия и взаимопонимания, «общения на равных», партнерского диалога, что соответствует современной популярной в развитых странах мира концепции консенсус-ориен-тированных связей с общественностью, нашли отражение в ряде методических документов, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека11.

Следует отметить, что интенсивное развитие методологии оценки риска здоровью в период 1990–2010 гг. обеспечило оперативное, практически безболезненное и эффективное реагирование службы на переход контрольно-надзорной деятельности на принципиально новую платформу риск-ориен-тированного контроля. Смена концепции контроля, ранее основанной на единой установленной частоте проверок хозяйствующего субъекта не реже одного раза в три года12, на концепцию соответствия частоты проверок реальному риску причинения вреда13 в полной мере отвечала целям и задачам санитарной службы страны.

Разработанные для задач категорирования объектов санитарно-эпидемиологического надзора алгоритмы и методы [42] существенно развили подходы к риск-ориентированному надзору, соответствуя при этом всем положениям действовавшего на тот момент федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля…».

Алгоритм оценки риска и категорирования объектов надзора основывался на двух базовых принципах:

– риск причинения вреда здоровью возникает в условиях нарушения объектом надзора требований санитарного законодательства;

– нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия является причиной ухудшения параметров среды обитания человека (включая снижение безопасности товаров и услуг) и связанной с этим вероятности нарушения здоровья населения, работающих, потребителей.

Основной идеей инновационного подхода являлось стремление избежать экспертных балльных оценок, которые были приняты целым рядом федеральных органов исполнительной власти при дифференциации объектов надзора по категориям риска.

Расчет величины потенциального риска причинения вреда здоровью для задач категорирования деятельности объектов надзора Ri ( l ) было предложено выполнять в полном соответствии с классическим определением риска как сочетания вероятности нарушения санитарного законодательства p ( l ) и тяжести негативных последствий ( u ( l ) – показатель, характеризующий вред здоровью):

R ( l ) = p ( l ) ■ u ( l ) ■ M i (1)

Подход основывался на анализе многолетней статистики результатов контрольно-надзорной деятельности санитарной службы в целом по стране и отдельным субъектам Федерации. Вероятность нарушения санитарного законодательства оценивали как 95%-ный персентиль распределения регионального показателя относительной частоты выявленных нарушений в ходе одной проверки.

Показатель, характеризующий вред здоровью при нарушении санитарного законодательства на объектах надзора, определяли на основе анализа причинно-следственных связей в системе «частота нарушений законодательства – распространенность нарушений здоровья». Направленные наукоемкие исследования, выполненные специально под задачи формирования модели риск-ориентированного контроля, позволили получить более тысячи достоверных зависимостей, которые подтверждали влияние нарушений обязательных санитарно-эпидемиологических требований на смертность и заболеваемость населения. При этом виды нарушений здоровья были дифференцированы по тяжести в соответствии с документами Всемирной организации здравоохранения [43]. Для групп болезней тяжесть рассчитывали с учетом структуры каждого класса заболеваний в Российской Федерации за последние три года отдельно для детей, взрослого трудоспособного населения и лиц старше трудоспособного возраста. Масштаб воздействия объекта надзора рассматривали как уникальную величину, характерную для деятельности конкретного объекта надзора и определяемую численностью населения под воздействием объекта.

Такой подход к категорированию объектов надзора являлся новым для страны, а учет негативных ответов со стороны здоровья населения принципиально отличал методы Роспотребнадзора от методов иных надзорных органов. Алгоритм и методы оценки были закреплены методическими ре-комендациями14, в которых объекты надзора подразделялись на шесть категорий (от объектов, формирующих чрезвычайно высокий риск, до объектов низкого риска) и соответственно дифференцировались по частоте и содержанию плановых контрольных мероприятий.

Следует отметить, что, анализируя подходы разных ведомств к формированию моделей риск-ориентированного контроля, специалисты Высшей школы экономики в рамках ежегодного анализа контрольно-надзорной деятельности отметили, что «… система оценки риска, используемая для целей санитарно-эпидемиологического надзора, является единственной методикой оценки, в рамках которой применяется качественный математический аппарат, позволяющий определить количественное значение риска…» 15. При апробации подходов в пилотных регионах, а затем в целом по стране было определено, что доля объектов «чрезвычайно высокого риска» – объектов, которые подлежат максимально плотному

(ежегодному) плановому контролю, – в стране составляет порядка 0,5–3,0 % (в зависимости от региона) от общего числа поднадзорных объектов. Это объекты, обеспечивающие питьевое водоснабжение крупных городов или территорий; промышленные предприятия 1-го и 2-го классов по санитарной классификации, расположенные в границах поселений; предприятия по производству пищевых продуктов с многотоннажным оборотом и т.п. От 4 до 9 % объектов надзора в субъектах Федерации были квалифицированы как объекты высокого риска – объекты, которые подлежат контролю раз в два года. От 20 до 40 % всех зарегистрированных в регионах поднадзорных объектов были определены как объекты с низким риском, плановый контроль на которых не обязателен. Так, по итогам первых лет внедрения риск-ориентированной модели было установлено, что около 54 % объектов транспортной инфраструктуры и транспорта; порядка 44 % объектов, предоставляющих коммунальные, персональные и социальные услуги; около 33 % производственных предприятий и т.п. могут быть выведены из-под планового надзора. В целом по стране объем плановых проверок за период с 2017 г. сократился на 20 %.

Результат в полной мере соответствовал ожиданиям бизнеса. Однако интересы общественных ценностей не были принесены в жертву. Ежегодная надзорная деятельность фокусируется именно на объектах, формирующих набольшие риски для здоровья [44].

Система является динамической, «живой», предусмотрены механизмы системного пересмотра результатов оценки риска. Последнее объясняется и развитием законодательной базы, изменением структуры нарушений обязательных санитарных требований и уровня «законопослушности» хозяйствующих субъектов в целом по стране.

Примененные подходы оказались еще более востребованными со вступлением в силу в 2021 г. федерального закона от 01.06.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)», в котором в качестве объектов надзора были определены, кроме «деятельности», еще и «производственные объекты» и «продукция».

Универсальность модели расчета риска позволила разработать алгоритм категорирования продукции, находящейся в обороте на потребительском рынке страны, и закрепить его в методических ре- комендациях службы16. В полном соответствии с ранее выработанными концептуальными подходами учитывалась реальная на момент расчета частота нарушений обязательных требований безопасности продукции, тяжесть последствий этих нарушений и численность потребителей, использующих ту или иную продукцию. Гибкость и объективность методики отличала ее от экспертных субъективных оценок, характерных для большинства вариантов классификации потребительской продукции по риску причинения вреда здоровью за рубежом.

Возможность учета изменяемости параметров вероятности нарушения требований безопасности продукции, тяжести последствий и объемов потребления продукции сделали методику востребованной, позволили на единой методологической основе формировать и федеральный, и региональные реестры продукции, категорированной по риску причинения вреда здоровью.

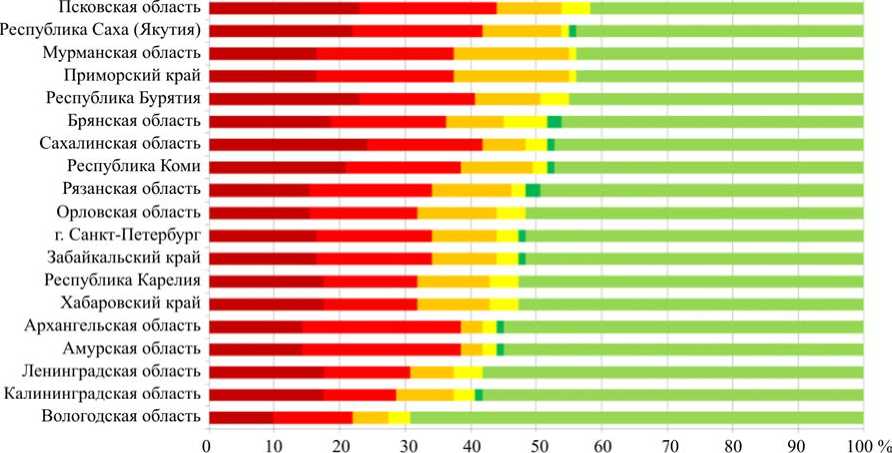

Структура категорированных реестров неодинакова в регионах (рис. 6), что позволяет выделять локальные приоритеты и корректировать в субъекте контроль и надзор за продукцией в интересах обеспечения безопасности жителей региона [45, 46].

Несомненно, риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности имеет перспек- тивы развития. Крайне актуальной и востребованной задачей является построение «профилей риска» объектов надзора – систематизированного описания области риска типового объекта, индикаторов риска, приоритетных факторов [47]. Это позволит существенно увеличить прогностическую значимость оценки риска, повысить адресность контроля и снизить финансовые затраты на его проведение, включая лабораторную составляющую.

Обоснование и количественная характеристика «профиля риска» объекта надзора, будь то деятельность, производственный объект или продукция, требуют наличия полных и системно собираемых данных о типовых объектах и инструментария по их обработке. В связи с этим внедрение и информационное наполнение Единой информационно-аналитической системы Роспотребнадзора могут явиться пусковым моментом нового этапа развития и практического применения методологии оценки риска в деятельности санитарной службы страны.

В целом же методология оценки рисков здоровью становится все более востребованной в самых разных областях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Объясняется это, прежде всего, тем, что здоровье населения понимается как основная ценность страны и критерий эффективности

Чрезвычайно Высокий Значительный Средний Умеренный Низкий высокий

Рис. 6. Фрагмент сравнительного анализа структуры категорий риска пищевой продукции, находящейся в обороте в регионах Российской Федерации (2021 г.)

государственного управления. Например, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» риск здоровью рассматривается как элемент обоснования приоритетных веществ17, выбросы которых подлежат первоочередному сокращению, и содержание в воздухе которых требует обязательного контроля и мониторинга.

В рамках федерального проекта «Генеральная уборка» уровень риска для здоровья населения и продолжительности жизни граждан является одним из оснований выделения объектов накопленного вреда, подлежащих первоочередной ликвидации18.

Значительное число объектов накопленного вреда, их разнообразие, зачастую длительные периоды пребывания в бесхозном состоянии, существенно изменившие исходные параметры объектов, – все это потребовало принципиально новых подходов к оценке риска здоровью населения. Задача осложнялась сжатыми сроками выполнения оценок и недостаточной информационной базой о характере и уровнях экспозиции. Предложенные подходы, основанные на применении теории нечетких множеств, позволили включить в оценку риска как количественные, так и качественные переменные, характеризующие объект и опасности, которые он формирует для населения [48]. Для оценки степени влияния каждого показателя на здоровье населения использовали шкалы, градуирующие уровень опасности для здоровья с учетом весовых вкладов отдельных показателей и группы в целом (компонентные риски показателей и группы в целом) в совокупный риск нарушения здоровья. При этом соблюдался принцип учета видов и тяжести потенциальных нарушений функций критических органов и систем человека при воздействии загрязнения, формируемого конкретным объектом. Подходы были закреплены методическим документом Роспотребнадзора19 и уже используются при оценке и категорировании более 190 объектов накопленного вреда в стране.

Несомненно, одним из направлений развития методологии оценки риска является сопряжение оценки риска с эпидемиологическими исследованиями, с данными о фактической заболеваемости населения, складывающейся на территории города, и (при наличии) с результатами специальных медико-биологических исследований по тем видам нарушений здоровья, которые идентифицированы как зависимые от уровня загрязнения воздействия факторов риска.

Представляются целесообразными оценка и обсуждение с хозяйствующими субъектами результатов оценки рисков здоровью, всех выявленных несоответствий между декларируемыми выбросами, расчетными уровнями загрязнений и реальной санитарно-гигиенической ситуацией в городе. Рекомендуется в условиях технической и / или организационной недостижимости приемлемых рисков для здоровья населения широко практиковать меры медико-профилактического характера в качестве компенсационных мероприятий до момента достижения безопасных уровней качества среды обитания [49, 50].

В целом следует отметить, что аналитические возможности методологии анализа риска здоровью крайне широки. В области гигиены и эпидемиологии развитие методических основ, а также разработка прикладных алгоритмов и подходов к оценке и управлению рисками на основе базовой методологии видится в направлениях:

– углубления знаний о механизмах формирования нарушений состояния здоровья под воздействием разнородных факторов среды обитания и трудового процесса с оценкой вероятностей возникновения таких нарушений;

– совершенствования гигиенического нормирования факторов внешней и производственной среды;

– ситуационного моделирования и прогнозирования степени санитарно-эпидемиологического благополучия при изменяющихся или задаваемых условиях (экономических, социальных, внешнесредовых и т.п.);

– оценок вероятностных социально-экономических потерь вследствие действия факторов риска;

– обоснования стратегии и тактики регулирующих мер по управлению угрозами и опасностями для здоровья человека;

– упреждающей разработки методов оценки и управления рисками здоровью, связанными с потенциально опасными факторами новых техноло- гий и продуктов (нанотехнологий, новых видов пищи и др.);

– оценки эффективности всех видов регулирующих мер по минимизации вредных воздействий на здоровье человека.

Накопленный опыт развития методологии анализа риска здоровью в различных областях следует рассматривать как стартовую платформу для создания новых технологий оценки и управления рисками для решения любых задач обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия населения Рос сийской Федерации.

Финансирование. Исследование не имело спонсор ской поддержки.

Список литературы Развитие методологии анализа риска здоровью в задачах государственного управления санитарно-эпидемиологическим благополучием населения

- Российская государственность и ее модернизация / И.В. Минакова, Е.И. Быковская, А.А. Бароян, М.А. Гололобова // Управление социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения: сб. научных статей 9-й Международной научно-практической конференции: в 3 т. - 2019. - С. 122-130.

- Государственное, региональное и муниципальное управление в России: стратегия прорывного развития: сб. статей. - Оренбург: Агентство Пресса, 2020. - 415 с.

- Гигиена в обеспечении научно-технологического развития страны и санитарно-эпидемиологического благополучия населения (к 130-летию федерального научного центра гигиены имени ф.ф. Эрисмана) / А.Ю. Попова, Г.Г. Онищенко, В.Н. Ракитский, С.В. Кузьмин, В.Р. Кучма // Гигиена и санитария. - 2021. - Т. 100, № 9. - С. 882-889. DOI: 10.47470/0016-9900-2021-100-9-882-889

- Онищенко Г.Г. Концепция риска и ее место в системе социально-гигиенического мониторинга (проблемы и пути решения) // Вестник Российской академии медицинских наук. - 2005. - № 11. - С. 27-33.

- Paradigm for ecological risk assessment / J. Lipton, H. Galbraith, J. Burger, D.A. Wallenberg // Environmental Management. -1993. - Vol. 17, № 1. - P. 1-5. DOI: 10.1007/BF02393789

- Environmental Health Risk Assessment. Guidelines for assessing human health risks from environmental hazards // Department of Health and Ageing and Health Council. Commonwealth of Australia. - 2004. - 258 p.

- Risk Assessment Guidance for Superfund. Volume I. Human Health Evaluation Manual (Part A) // US EPA, Office of Emergency and Remedial Response. - Washington, DC, 1989.

- Risk management and food safety. Report of a joint FAO/WHO Consultation, Rome, Italy, 27 to 31 January 1997. United Nations // FAO Food Nutr. Pap. - 1997. - № 65. - P. 1-27.

- National Research Council (US) Committee on the Institutional Means for Assessment of Risks to Public Health. Risk Assessment in the Federal Government: Managing the process. - Washington, DC: National Academies Press, 1983. DOI: 10.17226/366

- Зайцева Н.В., Лебедева-Несевря Н.А. Подходы к построению эффективной региональной системы информирования о рисках здоровью // Здоровье семьи - 21 век. - 2010. - № 4. - С. 8.

- Окружающая среда. Оценка риска для здоровья. Опыт применения методологии оценки риска в России. - М.: Консультационный центр по оценке риска, Гарвардский институт международного развития, Агентство международного развития США, 1997. - Вып. 1-6.

- Оценка риска для здоровья. Опыт применения методологии оценки риска в России. Обоснование приоритетности природоохранных мероприятий в Самарской области на основе эффективности затрат по снижению риска для здоровья населения. - М.: Консультационный центр по оценке риска, 1999.

- Боев В.М. Методология комплексной оценки антропогенных и социально-экономических факторов в формировании риска для здоровья населения // Гигиена и санитария. - 2009. - № 4. - С. 4-8.

- Зайцева Н.В., Клейн С.В. Оценка риска здоровью населения при воздействии водного перорального фактора среды обитания в условиях крупного промышленного центра для задач социально-гигиенического мониторинга (на примере города Перми) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2009. - Т. 11, № 1-6. -С. 1139-1143.

- Нечухаева Е.М., Маслов Д.В., Афанасьева С.И. Актуальные задачи социально-гигиенического мониторинга на региональном уровне // Здоровье. Медицинская экология. Наука. - 2010. - № 1-2 (41-42). - С. 39-40.

- Социально-гигиенический мониторинг - интегрированная система оценки и управления риском для здоровья населения на региональном уровне / С.В. Кузьмин, В.Б. Гурвич, О.В. Диконская, О.Л. Малых, С.В. Ярушин, С.В. Романов, А.С. Корнилков // Гигиена и санитария. - 2013. - Т. 92, № 1. - С. 30-32.

- Анализ риска для здоровья от загрязнения воздуха нефтеперерабатывающими предприятиями. Часть I. Выбросы и риски / С. Л. Авалиани, Б.М. Балтер, Д.Б. Балтер, Б.А. Ревич, М.В. Стальная, М.В. Фаминская // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - 2015. - № 2. - С. 38-46.

- Revich B.A., Avaliani S.L., Simons G.J. Air pollution and public health in a megalopolis: a case study of Moscow // Economy of Regions. - 2016. - Vol. 12, № 4. - P. 1069-1078. DOI: 10.17059/2016-4-9

- Методические подходы к расчету вероятности негативных ответов для оценки индивидуальных рисков здоровью человека / Н.В. Зайцева, П.З. Шур, Д.А. Кирьянов, В.М. Чигвинцев, О.В. Долгих, К.П. Лужецкий // Профилактическая и клиническая медицина. - 2015. - Т. 56, № 3. - С. 5-11.

- Применение многомерных статистических методов при выполнении задач совершенствования информационно-аналитического обеспечения системы социально-гигиенического мониторинга / Г.Т. Айдинов, Б.И. Марченко, Л.В. Софяникова, Ю.А. Синельникова // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2015. - Т. 268, № 7. - С. 4-8.

- Определение дополнительного риска здоровью населения за счёт загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух при эксплуатации дорожно-автомобильного комплекса / Ю.А. Рахманин, А.В. Леванчук, О.И. Копы-тенкова, Н.М. Фролова, А.М. Сазонова // Гигиена и санитария. - 2018. - Т. 97, № 12. - С. 1171-1178. DOI: 10.47470/0016-9900-2018-97-12-1171-1178

- Зайцева Н.В., Май И.В., Балашов С.Ю. Медико-биологические показатели состояния здоровья населения в условиях комплексного природно-техногенного загрязнения среды обитания // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2009. - Т. 11, № 1-6. - С. 1144-1148.

- Архипова О.Е., Черногубова Е.А., Лихтанская Н.В. Геоинформационное моделирование медико-экологической безопасности южных регионов России // ИнтерКарто. ИнтерГИС. - 2018. - Т. 24, № 1. - С. 109-122. DOI: 10.24057/24149179-2018-1-24-109-122

- Организация межрегиональной системы мониторинга с использованием технологий геоинформационной системы на примере Арктической зоны Российской Федерации / С.А. Горбанев, А.Н. Куличенко, В.Н. Фёдоров, В.М. Дубян-ский, Ю.А. Новикова, А.А. Ковшов, Н.А. Тихонова, О.Х. Шаяхметов // Гигиена и санитария. - 2018. - Т. 97, № 12. -С. 1133-1140. DOI: 10.47470/0016-9900-2018-97-12-1133-1140

- Методические подходы к повышению точности оценки экспозиции населения на основе сопряжения расчетных и натурных данных о качестве атмосферного воздуха / И.В. Май, С.В. Клейн, В.М. Чигвинцев, С.Ю. Балашов // Анализ риска здоровью. - 2013. - № 4. - С. 17-25.

- Применение методологии оценки риска для здоровья населения от вредных факторов окружающей среды в практической деятельности управления Роспотребнадзора / Е.Е. Андреева, А.В. Иваненко, В.А. Силиверстов, Е.В. Судакова // Гигиена и санитария. - 2016. - Т. 95, № 2. - С. 219-222. DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-2-219-222

- Показатели состояния здоровья населения Москвы, характеризующие эффективность социально-гигиенического мониторинга / А.В. Иваненко, И.Ф. Волкова, А.П. Корниенко, Е.В. Судакова // Гигиена и санитария. - 2006. - № 5. - С. 92-94.

- Оценка риска и эколого-гигиенический исследования как взаимосвязанные инструменты социально-гигиенического мониторинга на местном и региональном уровнях / С.В. Кузьмин, Л.И. Привалова, Б.А. Кацнельсон, Б.И. Никонов, В.Б. Гурвич, С.А. Воронин, О.Л. Малых, А.С. Коржиков // Гигиена и санитария. - 2004. - № 5. - С. 62-64.

- Математическая модель эволюции функциональных нарушений в организме человека с учетом внешнесредо-вых факторов / П.В. Трусов, Н.В. Зайцева, Д.А. Кирьянов, М.Р. Камалтдинов, М.Ю. Цинкер, В.М. Чигвинцев, Д.В. Ланин // Математическая биология и биоинформатика. - 2012. - Т. 7, № 2. - С. 589-610.

- Зайцева Н.В., Трусов П.В., Кирьянов Д.А. Концептуальная математическая модель накопления нарушений функций организма, ассоциированных с факторами среды обитания // Медицина труда и промышленная экология. -2012. - № 12. - С. 40-45.

- К оценке безопасности для здоровья населения рактопамина при его поступлении с пищевыми продуктами / Г.Г. Онищенко, А.Ю. Попова, В.А. Тутельян, Н.В. Зайцева, С.А., Хотимченко И.В Гмошинский., С.А. Шевелева, В.Н. Ракитский [и др.] // Вестник Российской академии медицинских наук. - 2013. - Т. 68, № 6. - С. 4-8. DOI: 10.15690/vramn.v68i6.666

- Опыт обоснования гигиенических нормативов безопасности пищевых продуктов с использованием критериев риска здоровью населения / Н.В. Зайцева, В.А. Тутельян, П.З. Шур, С.А. Хотимченко, С.А. Шевелева // Гигиена и санитария. - 2014. - Т. 93, № 5. - С. 70-74.

- Совершенствование методических подходов к обоснованию среднегодовых предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест по критериям допустимого риска здоровью человека / Н.В. Зайцева, П.З. Шур, К.В. Четверкина, А.А. Хасанова // Анализ риска здоровью. - 2020. - № 3. - С. 39-48. DOI: 10.21668/health.risk/2020.3.05

- Актуальные проблемы управления рисками здоровью населения в России / В.Н. Ракитский, С.Л. Авалиани, Т.А. Ша-шина, Н.С. Додина // Гигиена и санитария. - 2018. - Т. 97, № 6. - С. 572-575. DOI: 10.18821/0016-9900-2018-97-6-572-575

- Сбережение здоровья работающих и предиктивно-превентивно-персонифицированная медицина / Н.Ф. Измеров, И.В. Бухтияров, Л.В. Прокопенко, Л.П. Кузьмина // Медицина труда и промышленная экология. - 2013. - № 6. - С. 7-12.

- Methodical approaches to assessing individual occupaitonl health risk caused by work-related diseases during the whole employment period / P.Z Shur., N.V. Zaitseva, V.A. Fokin, D.A. Kiryanov, A.A. Khasanova // Health Risk Analysis. -2021. - № 1. - P. 82-89. DOI: 10.21668/health.risk/2021.1.08.eng

- Koshurnikov D.N. Dynamic public health risk assessment of noise exposure in a large industrial city // Proceedings of Forum Acusticum. 7th Forum Acusticum, FA 2014. - Krakow, 2014.

- Лебедева-Несевря Н.А., Елисеева С.Ю. Оценка риска, связанного с воздействием поведенческих факторов на здоровье работающего населения России // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2018. - Т. 302, № 5. - С. 8-11.

- Ненахов И.Г., Стёпкин Ю.И., Платунин А.В. К вопросу оценки риска влияния табакокурения на здоровье учащихся школьного возраста // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2019. - Т. 321, № 12. - С. 20-22. DOI: 10.35627/2219-5238/2019-321-12-20-22

- Сочетанное действие производственных факторов и факторов образа жизни на развитие некоторых производственно обусловленных заболеваний у работников машиностроения / Д.М. Шляпников, П.З. Шур, Е.А. Рязанова, В.Б. Алексеев, В.Г. Костарев // Известия Самарского научного центра РАН. - 2013. - Т. 15, № 3-6. - С. 2021-2023.

- Горяев Д.В., Тихонова И.В, Догадин Ф.В. Распространенность курения и риск утраты здоровья населением Красноярского края // Гигиена и санитария. - 2015. - Т. 94, № 2. - С. 23-28.

- Концептуальная постановка и опыт решения задачи оптимизации контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения / Н.В. Зайцева, Д.А. Кирьянов, И.В. Май, П.З. Шур, М.Ю. Цинкер // Гигиена и санитария. - 2017. - Т. 96, № 1. - С. 10-15. DOI: 10.18821/0016-9900-2017-96-1-10-15

- GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019 // The Lancet. - 2020. - Vol. 396, № 10258. - P. 1204-1222. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30925

- Результаты оценки риска здоровью населения Омской области от химического загрязнения среды обитания и их использование в планировании контрольно-надзорной деятельности / А.С. Крига, Е.Л. Овчинникова, М.Н. Бойко, Ю.В. Меньшикова, И.И. Винокурова // Актуальные вопросы анализа риска при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей: материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / под ред. А.Ю. Поповой, Н.В. Зайцевой. - Пермь, 2018. - С. 174-180.

- Верещагин А.И., Аксёнова О.И., Литвинова О.С. Некоторые аспекты оптимизации санитарно-эпидемиологического надзора за безопасностью пищевых продуктов с позиции оценки риска объектов // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2015. - Т. 265, № 4. - С. 4-7.

- Риск-ориентированный контроль безопасности пищевой продукции Ростовской области / Г.Т. Айдинов, Е.Г. Воротникова, А.С. Калюжин, М.А.Кулак, Н.В. Дихнова // Здоровье населения и качество жизни: электронный сборник материалов VII Всероссийской с международным участием заочной научно-практической конференции. - 2020. - С. 23-28.

- Никифорова Н.В., Седусова Э.В. Анализ объемов лабораторного контроля пищевой продукции // Гигиена, экология и риски здоровью в современных условиях: материалы XII Всероссийской научно-практической интернет-конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора с международным участием. - Саратов, 2022. - С. 172-174.

- К задаче оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни / Н.В. Зайцева, И.В. Май, С.В. Клейн, Д.А. Кирьянов, А.М. Андришунас, Н.Н. Слюсарь, Е.В. Максимова, М.Р. Камалтдинов // Анализ риска здоровью. - 2022. - № 1. - С. 4-16. DOI: 10.21668/health.risk/2022.1.01

- Зайцева Н.В., Устинова О.Ю., Землянова М.А. Медико-профилактические технологии управления риском нарушений здоровья, ассоциированных с воздействием факторов среды обитания // Гигиена и санитария. - 2015. - Т. 94, № 2. - С. 109-113.

- Медико-профилактические технологии управления рисками для здоровья населения в связи с химическим загрязнением среды обитания в Российской Федерации / С.В. Кузьмин, В.Б. Гурвич, С.В. Ярушин, О.Л. Малых, Ю.И. Соло-боева, И.А. Плотникова, Е.П. Ваняева // Здоровье нации - основа процветания России: материалы X Всероссийского форума. Общероссийская общественная организация «Лига Здоровья Нации». - М., 2016. - С. 215-221.