Развитие межрегиональных связей в социальной сфере как важный резерв укрепления отношений в союзном государстве

Автор: Абрамов Руслан Агарунович, Стрельченко Сергей Георгиевич, Сурилов Меир Нисонович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное развитие

Статья в выпуске: 3 т.10, 2017 года.

Бесплатный доступ

В современных условиях глобализации все более очевидной становится необходимость функционирования межрегионального сотрудничества в процессе реализации внешнеэкономических связей стран. При этом, если государство становится частью крупного интеграционного образования, оно должно учитывать те аспекты, которые возникают при совместном существовании двух и более стран в блоке. В качестве подобного образования рассматривается опыт Союзного государства. Целью исследования является определение ведущих факторов, препятствующих созданию единого экономического пространства Союзного государства и возможностей по развитию межрегиональных связей, что будет способствовать более динамичным процессам адаптации региональных экономик к современным бизнес-процессам и, соответственно, - возникновению новых возможностей для развития и реализации конкурентных преимуществ регионов обеих стран. Новизна исследования представлена тем, что в статье определяется суть и значение понятия «межрегиональное сотрудничество». В ранее опубликованных исследованиях вопрос сотрудничества на уровне регионов Союзного государства рассматривался крайне узко - исключительно в рамках одной отрасли или двух регионов страны. Использованная методология не ограничивается только методом ретроспективного анализа, но используются такие методы социально-экономического моделирования, пространственных данных. Обосновывается необходимость развития межрегионального сотрудничества в рамках Союзного государства России и Беларуси. Особо подчеркивается авторская позиция относительно актуальности аспектов развития межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь в сферах образования, науки, культуры, медицины и туризма в контексте построения единого экономического пространства. Исходя из анализа фактического материала, отражающего опыт сотрудничества субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь, авторы выделяют основные проблемы подобного взаимодействия. В частности, показано, что в рамках Союзного государства контакты и расширение сотрудничества регионов сопряжены с трудностями федеративного и унитарного устройства государств. Выявлено, что существующие связи имеют широкую географическую распространённость. В дискурсе рассмотрения практических проблем авторы представляют рекомендации по развитию взаимодействия двух стран в социальной сфере, а также платформ для кооперации в инновационных секторах экономической среды. Представленные рекомендации могут быть использованы в работе законодательных и исполнительных органов Союзного государства и учтены в деятельности региональных властных структур в целях повышения инвестиционной привлекательности административно-территориальных единиц обеих стран.

Пространственные связи, региональная экономика, социальная сфера, дифференциация регионов, союзное государство

Короткий адрес: https://sciup.org/147109950

IDR: 147109950 | УДК: 332.135 | DOI: 10.15838/esc.2017.3.51.7

Текст научной статьи Развитие межрегиональных связей в социальной сфере как важный резерв укрепления отношений в союзном государстве

Постановка проблемы и актуальность исследования

Межрегиональное сотрудничество является для любого государства возможностью для экономического роста, диверсификации экономических потоков и повышения самостоятельности каждого регионального образования. Общий вопрос всегда заключается в том, каким об- разом осуществляется межрегиональное сотрудничество. В финансовом аспекте выгодным является то, что каждый регион может развивать кооперацию и пространственные экономические связи, тем самым получая дополнительные доходы для своего развития. В управленческом аспекте подобная выгода остается прерогативой для повышения человеческого капитала насе- ления, а также в Союзном государстве – взаимной интеграции на основе межпространственных связей и интеграции экономических систем. Подобный подход отражен и в теоретическом базисе понятия «межрегиональное сотрудничество». Так, Протокол 2 (Мадридская конвенция от 5.05.1998) определяет его как любое совместное действие, предназначенное устанавливать отношения между территориальными сообществами и властями двух и более договаривающихся сторон (кроме отношений приграничного сотрудничества соседних сообществ).

То есть в случае межрегионального сотрудничества устанавливаются связи между административно-территориальными единицами, которые могут не граничить между собой.

Актуальность выделения данного понятия обосновывается в преамбуле Протокола № 2: «Для эффективного выполнения своих функций территориальные сообщества и власти все больше сотрудничают не только с соседними властями других государств, но и с зарубежными властями, не являющимися соседними» [10].

В российской научной литературе исследованию вопросов межрегионального сотрудничества посвящены труды таких ученых, как В.Н. Блохин, С.К. Волков, Л.В. Воробьева, С.Л. Голобородко, Я.М. Кестер, В. Куйбида, К.Ю. Кудин, Р.А. Латыпов, Е.В. Лукин, С. Максименко, Л. Прокопенко, И. Розпутенко, А. Рудик, А.Н. Спартак, И. Студенников, В. Удовиченко, Т.В. Ускова, Ю. Шаров, И.Н. Шапкин, И. Шумляева и др.

Представленные в данных трудах подходы к понятию «межрегиональное сотрудничество» весьма различны. Вместе с тем, в сущности, все они характеризуют систему отношений субъектов взаимодействия из разных регионов страны в сферах эконо- мики, политики, культуры, образования, охраны природы и т. д., обусловленную рядом факторов: географических, социально-экономических и политико-правовых.

В свою очередь, межрегиональное сотрудничество можно рассматривать как один из ключевых внешних факторов социально-экономического и политического развития региона. Межрегиональное сотрудничество осуществляется регионами, которые имеют схожие цели и задачи развития местного сообщества и региональной экономики. Если же государство становится частью более крупного образования, оно должно учитывать те аспекты, которые возникают при совместном существовании двух и более стран в блоке.

Необходимо отметить, что практически все страны СНГ, включая Россию, пока еще живут за счет экономического потенциала и экономической инфраструктуры, созданной в основном в советский период. При этом для западного мира в целом после Второй мировой войны был характерен наиболее важный процесс – региональная экономическая интеграция. Создавались крупнейшие региональные экономические организации. Особенно активно и заметно этот процесс шел в Европе: сначала «шестерка» и «семерка», затем ЕЭС, на базе которого создан ЕС, уже не только экономическое, но и политическое объединение европейских стран. На этом фоне формирование Союзного государства России и Беларуси отражает мировую тенденцию интеграционных процессов от региональных до мировых (глобализация).

Если рассматривать опыт существующих интеграционных группировок (прежде всего ЕС) и практику сотрудничества, можно сделать вывод, что любое интеграционное объединение (особенно «продвинутое», каким является Союзное государство) будет успешным только при наличии мощной инфраструктуры сотрудничества. В этой связи приобретает особую актуальность тесное взаимодействие по линии регионов России и Беларуси.

Цель исследования

Союзное государство России и Беларуси является развивающимся объединением, которое затрагивает интересы более 150 миллионов человек. Экономическая политика протекает в режиме существования двух наднациональных образований: Евразийского экономического союза и декларируемого Союзного государства. Этим обусловлена цель настоящего исследования, которая заключается в определении ведущих факторов, препятствующих созданию единого экономического пространства Союзного государства и возможностей по развитию межрегиональных связей.

Изложение основного материала исследования

Межрегиональное сотрудничество берет свое начало от информационного содействия с обеих сторон – участников Союзного государства и до иных форм – симпозиумов, межгосударственных встреч и круглых столов. Потенциальные обмен мнениями и решение вопросов в дальнейшем становятся причинами проведения уже межгосударственных встреч на уровне правительств. Так, со стороны Российской Федерации в товарном обмене участвуют более 3000 предприятий и более 50 регионов. В июне 2016 года прошел Третий форум регионов России и Беларуси. На нем было определено, что товарное сотрудничество Союзного государства должно стать причиной и форматом развития уже Евразийского экономического союза. При этом география сотрудничества со стороны России не ограничивается приграничными регионами. Даже такие удаленные территории, как Сахалинская, Тюменская области и Приморский край, обменива- ются товарами с Беларусью. В структурах государственного управления также существует понимание того, что вместе с экономическими связями необходимо развивать и культурные. Это обусловливает необходимость рассмотрения структуры подобных связей.

Межрегиональное сотрудничество является инструментом решения региональных проблем и составляющей механизма экономического роста как на национальном, так и региональном уровнях. Для страны в целом активизация межрегионального сотрудничества решает главную задачу по капитализации, мобилизации и оптимизации использования ресурсов регионов как главного источника социально-экономического развития Союзного государства. Регионы, участвующие в этой разновидности интеграционных процессов, получают:

– более широкий доступ субъектов хозяйствования к ресурсам: финансовым, трудовым, материальным, новейшим технологиям;

– возможность производить и поставлять продукцию на межрегиональный рынок, который является более емким;

– возможность оперировать на более широком интегрированном, возможно международном, рыночном пространстве;

– создание привилегированных условий для субъектов хозяйствования регионов-участников, в т. ч. защита от конкурентов-производителей из других регионов и стран;

– совместное решение сложных совместных социально-экономических, научно-технических, экологических и других проблем.

Как логическое продолжение стратегического курса Союзного государства на утверждение в обществе принципов демократии межрегиональное сотрудничество необходимо развивать по тем направлениям, которые решают общие для нескольких регионов проблемы на пути роста и дают возможность капитализировать ресурсы, которые по мощности существенно превышают возможности отдельных регионов.

Экономика регионов в Союзном государстве характеризуется несбалансированным развитием и неоднородностью социально-экономического положения, которые усугубляются из-за нестабильной экономической и политической ситуации и усиления кризисных явлений в экономике. Это делает невозможным удовлетворение потребностей граждан на уровне, превышающем установленный государством, уменьшает возможности среднесрочного прогнозирования и отрицает применение долгосрочного планирования, ослабляет стимулы к расширению хозяйственных связей и нарушает существующие механизмы взаимодействия органов власти, органов местного самоуправления и общественного сектора.

Поэтому необходима активизация внутренних усилий каждого региона для достижения собственных целей развития. На этом пути полезной может стать модель эндогенного развития регионов, которая приобрела особую популярность в 1980-х годах на Западе и базируется на максимальном использовании местных ресурсов – рабочей силы, аккумуляции на местном уровне капитала, предпринимательского потенциала, специфических знаниях производственного процесса и возможностях выполнения специфических профессиональных задач. Другим элементом модели является способность местной экономики контролировать процесс накопления на локальном уровне. Однако не у всех регионов есть достаточный производственный и ресурсный потенциал для самостоятельного выполнения поставленных задач, поэто- му единственным выходом из этой ситуации является использование преимуществ участия в межрегиональных или международных интеграционных процессах.

Систематизация современного опыта по решению задач первого и второго направлений анализа, а также работ по оценке межрегионального сотрудничества позволила сформулировать авторское видение методики построения модели оценки хода и результатов межрегионального сотрудничества.

Для понимания сущности методики необходимо дать пояснения к этой модели. На первом этапе проводится выбор тех показателей социально-экономического развития регионов-участников Союзного государства, на которых может появиться результат межрегионального сотрудничества. Поскольку его целью является создание плодотворных взаимоотношений, которые основаны на принципах сотрудничества и ориентированы на рациональное воспроизводство ресурсов, то в первую очередь можно выделить следующие группы показателей: валовой региональный продукт, межрегиональная торговля, межрегиональное движение капиталов и инвестиций, межрегиональная миграция населения, транспортные потоки и тому подобное. Необходимо привлечь к анализу и показатели уровня жизни населения, оценки занятости, образования, здравоохранения и другие. Выбирать данные по официальной статистической информации [11].

На следующем этапе отобранные показатели необходимо исследовать на предмет характера их влияния на экономическую или социальную эффективность сотрудничества, то есть по возможности получения позитивного или негативного синергетического эффекта. Такие действия необходимо проводить, опираясь на ана- лиз динамики изменений абсолютных и относительных статистических показателей, классифицированных на первом этапе, а также на экспертные оценки, ибо по некоторым составляющим объемов межрегиональных потоков отсутствуют официальные данные.

Полученные таким образом две группы индикаторов (увеличение полезного ресурса и ухудшение социально-экономического состояния) должны сформировать систему показателей, входя в ее состав с соответствующей ранговой позицией (по силе воздействия) и направлению действия (знак «+» или «–»). Такой методический инструментарий позволит выявить только информативные в интеграционном аспекте показатели, что значительно упростит оценки хода процесса и результатов межрегионального сотрудничества как в целом, так и по отдельным направлениям и программам.

При этом взаимовыгодное сотрудничество не ограничивается только товарообменными операциями: активно развивается промышленная кооперация [2]. В частности, создаются совместные сборочные производства, что, в свою очередь, способствует созданию объектов сопутствующей инфраструктуры и обеспечивает занятость населения (в Башкирии – сбор комбайнов; в Ярославской области – комплектующие для сбора двигателей). Программы сотрудничества затрагивают преимущественно высокотехнологичные отрасли (программа «Исследования и разработка высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий для увеличения и эффективного использования ресурсного потенциала углеводородного сырья Союзного государства» («СКИФ-НЕДРА») 2015–2018 годы, программа «Разработка космических и наземных средств обеспечения по- требителей России и Беларуси информацией дистанционного зондирования Земли» («Мониторинг-СГ») 2013–2017 годы, программа «Разработка современной и перспективной технологии создания в государствах-участниках Союзного государства тепловизионной техники специального и двойного назначения на базе фотоприемных устройств инфракрасного диапазона третьего поколения»), а также предпринимаются попытки начать сотрудничество в отрасли сельского хозяйства (программа «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура» («Картофель и топинамбур») 2013–2016 годы).

Нормативно-правовую сторону вопроса регулируют ряд подзаконных актов. Со стороны РФ – это Федеральный закон от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации», а со стороны Республики Беларусь – Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 183 (с изменениями от 22.06.2015 г.) «Об утверждении Положения о товаропроводящей сети белорусских организаций за рубежом, классификатора видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь». В настоящее время на региональном уровне заключено и действует более 260 соглашений и протоколов о торгово-экономическом сотрудничестве, а также программ по развитию сотрудничества. Примером может служить соглашение о разработке методов переработки моторных масел с компанией «КАМАЗ» в городе Гродно. Важность рассмотрения данной сферы подчеркивается тем, что на нее выделяется более 20% от общего бюджета Союзного государства: на образо- вание – 62,3 млн. руб., на культуру и искусство – 89,9 млн. руб., здравоохранение – 36,8 млн. руб., социальную политику – 60,8 млн. руб. Таким образом, значимость расходов на социальную сферу принимается исходным важнейшим принципом развития со стороны органов государственной власти.

Образование. В сфере образовательной деятельности интеграция ведется на уровне государственных учебных заведений. По данным Министерства образования и науки РФ, каждый год выделяется от 20 до 50 бюджетных мест в вузах Российской Федерации для граждан Республики Беларусь. В частности, из 17427 граждан, которые по состоянию на 1.01.2016 г. обучаются в России, чуть более 200 имеют стипендию. В Беларуси в 54 учебных заведениях обучается более 2000 россиян. Согласно данным Министерства образования РБ, 73% из них обучаются на бюджетной основе и получают стипендию.

Согласно гл. 3 Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. №80 «О правилах приема в высшие и средние специальные учебные заведения», помимо обязательного экзамена по русскому/бе-лорусскому языку, каждой группе специальностей соответствуют свои два вступительных экзамена. В форме центрального тестирования (ЦТ) разрешено сдавать не более трёх экзаменов. Абитуриенту предлагается сдать на выбор или ЦТ, или ЕГЭ. Результаты взаимно не признаются, шкала пересчета и нормативные сроки пересдачи относительно друг друга отсутствуют.

Сотрудничество в региональном аспекте в сфере образования представляется актуальным в трех основных направлениях:

-

1. Создание сетевого университета, реализующего программу «двойного диплома», при этом содержание учебных программ идентично с включением

-

2. Формирование на базе высших учебных заведений научно-производственных комплексов. В Российской Федерации подобные комплексы успешно работают, в Республике Беларусь научные исследования имеют тенденцию к разделению на изыскания в учебных заведениях и НИИ. Но даже в реализованных региональных комплексах (Гродненский государственный университет им. Я. Купалы) превалирует уровневое обучение с включением в состав университета колледжей и школ. В России подобные комплексы проектировались и реализовывались в частном образовательном секторе, но не имели значительного распространения.

-

3. Доступ студентов, а также аспирантов к возможности предоставления квалификационных работ, свободному переводу в учебные заведения и признание всех взаимных программ обучения даже в текущем варианте весьма затруднительны. Поэтому вопрос практического признания промежуточных документов остается открытым.

международного компонента. Реализовано только участие в более виртуализиро-ванном пространстве. Примером является Сетевой университет СНГ, Сеть университетов Пограничья и технический консорциум Сетевого университета СНГ.

Существующие в рамках Союзного государства контакты характеризуются обменом технологиями и высокой степенью обмена студентами в приграничных регионах (Могилевской, Гомельской, Смоленской и Брянской областях). Отдельные контакты пытались построить на принципах энтузиазма сотрудники ряда частных учебных заведений. Опыт насчитывает порядка 5–7 начинаний в этой области за период 2010–2016 гг. (планировалось подписание документа о программе двойного диплома между Международным юридическим институтом (Москва – Волгоград) и Белорусским институтом права (Минск – Могилев), в 2012 году между Университетом имени Витте (Москва – Ростов-на-Дону) и Институтом современных знаний (Минск) обсуждался проект создания Сетевого университета. Его проект был заморожен на 5 лет (до 2017 года).

Подобные направления были озвучены и высказывались на совещаниях в Министерстве образования и науки РФ.

Культура. Другая важная составляющая коммуникации Союзного государства на уровне социальных связей – культурные формы сотрудничества, которые в основном реализуются посредством организации совместных мероприятий. В 2007–2015 годах заключено более 50 соглашений о развитии культуры (табл. 1) .

Анализ статистических данных показывает, что участников из Союзного государства, не считая общегосударственных фестивалей, присутствует почти 40–50% от общего количества выступающих. Таблица отражает лишь часть тех мероприятий, которые формируются на территории сопредельных государств. Всего же проведе- но более 400 совместных культурных сессий и выставок культуры как в России, так и в Беларуси. Наиболее характерно участие коллективов и отдельных представителей страны в международных конкурсах и фестивалях.

В программах сотрудничества, подписанных субъектами РФ, зачастую отсутствует совместная деятельность по репрезентации культурных форм. В то же время только в программе сотрудничества Курской области с Беларусью на 2016 год запланировано более 20 мероприятий подобного толка: выставки, региональные ярмарки, совместная реклама достижения стран и регионов. В каждом регионе в течение года проводится от 5 до 10 выставок белорусской культуры и идентичности, чего не хватает в программах сотрудничества со стороны России.

Основное сотрудничество протекает в приграничных регионах с небольшим участием регионов ЦФО. В основном это Могилевская, Минская и Гомельская области; со стороны России – Брянская, Смоленская, Курская и частично Саратовская области.

Таблица 1. Динамика культурных отношений между регионами России и Беларуси в 2016 году*

|

Регионы России, проводящие фестивали (с датой фестиваля) |

Регионы Беларуси, участвующие в культурном обмене (с датой фестиваля) |

|

Москва, Россия, 27.03.2016, III Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «МОСКВА ВЕРИТ ТАЛАНТАМ» (международный детский фестиваль) Москва–Владимир, 27.03.2016, поездка на два фестиваля: «МОСКВА ВЕРИТ ТАЛАНТАМ» (Москва, Россия) и «ВДОХНОВЕНИЕ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА» (Владимир, Россия) (фестиваль союзного государства) Владимир. Россия, 30.03.2016, V Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «ВДОХНОВЕНИЕ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА» (фестиваль с международным участием) Ростов-на-Дону, Россия, 1.04.2016, I Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «В ГОСТЯХ У ЮЖНОЙ СТОЛИЦЫ» (40% приглашенных участников – из РБ) Сочи, Россия, 2-5.05.2016, XIV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ» (международный фестиваль) Новосибирск, Россия, 5.05.2016, II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «СИБИРСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ» (международный фестиваль) |

Минск, 27.03.2016, II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «БЕЛОРУССКИЕ УЗОРЫ» (международный фестиваль, 40% участников – из России) Витебск, Беларусь, 4.05.2016, III Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «НА ЛЕГЕНДАРНОЙ СЦЕНЕ» (славянский фестиваль культуры) |

|

* Составлено автором на основе данных порталов органов государственной власти субъектов РФ и РБ. |

|

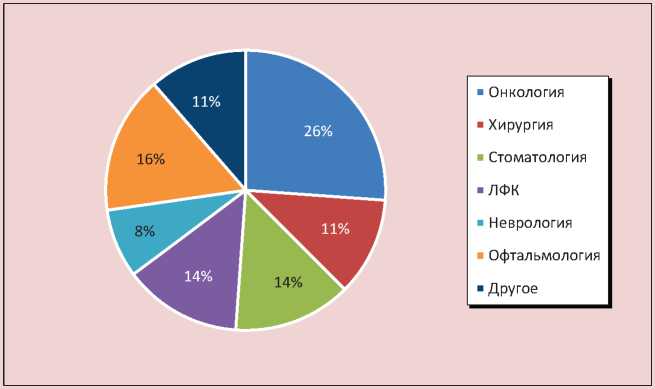

Медицинский туризм. Всего более 45000 россиян в 2015 году прибегли к услугам врачей в Беларуси, включая посетителей санаториев (все санатории принимают только по направлениям врачей). По данным Национального статистического комитета РБ, структура лечения выглядит так (рисунок).

Наибольшей популярностью пользовались онкологические и стоматологические услуги наравне с хирургическими процедурами. Также отмечается, что на лечение в Беларусь приехали, помимо граждан России, более 5000 иностранцев. Экспорт медицинских услуг Минска в 2015 г. увеличился по сравнению с предыдущим годом на 200 тыс. долл. и составил 10,1 млн. долл.

По существующим сегментам рынка медицинского туризма можно выделить следующие направления, которые весьма популярны в Беларуси:

-

1. Диагностика и лечение (в том числе оперативное).

-

2. Возобновляемое лечение в центрах реабилитации и физиотерапии.

-

3. Дентал-туризм (предоставление услуг по лечению, протезированию, косметическая стоматология).

-

4. SPA и Wellness туризм.

-

5. Бьюти туризм (в том числе пластическая хирургия).

-

6. Термальный туризм (санаторно-курортное лечение на минеральных источниках).

-

7. Бальнеологический туризм.

-

8. Медицинский туризм для пожилого возраста.

Основные тенденции медицинского и туристического сотрудничества регионов России и Беларуси представлены в табл. 2.

Анализируя спрос на общие туристические услуги, следует отметить, что, по данным Национального статистического комитета РБ, численность организованных туристов из Российской Федерации, посетивших Республику Беларусь в 2015 году, составила 70 390 человек. Средняя продолжительность пребывания российских туристов в Республике Беларусь составляет пять дней, что является одним из

Распределение потребления медицинских услуг в Беларуси

Источник: составлено автором на основе различных разделов сайта Национального статистического комитета РБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

Таблица 2. Тенденции медицинского и туристического сотрудничества регионов России и Беларуси*

|

Регионы взаимодействия |

Проект тли программа взаимодействия |

|

Минская область (Институт генетики и цитологии НАН Беларуси) – Москва (ФАНО) |

Цель программы «ДНК-идентификация» – разработка инновационных геногеографических и геномных технологий для криминалистики и для профилактики социально значимых заболеваний. Эти технологии позволяют повысить безопасность граждан Союзного государства и противодействовать терроризму |

|

Московская область (Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины, Медицинский радиологический научный центр, Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии), Ленинградская область (Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены, Калужская область (Обнинский научно-исследовательский центр «Прогноз»), Брянская область (Департамент здравоохранения Брянской области, Брянский клинико-диагностический центр) |

Противодействие изменению показателей заболеваемости после аварии на Чернобыльской АЭС |

|

Витебская область – Московская область Могилевская область – Саратовская область, Нижегородская область |

Туризм агроэкологического типа |

|

Минская область – Москва, Ленинградская область Могилевская область – Ярославская область, Саратовская область, Тульская область |

Медицинский туризм |

|

Минская область – Калининградская область, Башкортостан, Ярославская область, Пензенская область |

Поддержка наукоемких медицинских производств |

|

* Составлено автором по результатам исследования. |

|

самых высоких показателей на пространстве СНГ и соответствует уровню туристского обмена между странами Восточной и Центральной Европы. Наиболее динамично развивается сотрудничество Республики Беларусь с Москвой и Санкт-Петербургом, Московской, Смоленской, Ярославской, Брянской, Нижегородской, Саратовской и Тульской областями. В Беларуси российские туристы знакомятся с памятниками истории, архитектуры, искусства, природными и этническими особенностями, современной жизнью белорусского народа. Популярностью у российских туристов пользуется отдых в белорусских агроэкоусадьбах. Из общего количества иностранных граждан, посетивших белорусские агроэкоусадьбы, российские туристы составляют более 80%. В обратном направлении за 2015 год выехало на отдых 533,8 тысячи белорусских граждан, из которых Россию выбрали

-

64,1 тыс. чел. Наиболее посещаемыми регионами стали Московская и Ленинградская области.

Выводы и рекомендации. В ходе проведенного анализа мы разработали рекомендации, которые в общем ключе направлены на преодоление тех проблем, которые в настоящее время препятствуют интеграции регионов стран Союзного государства.

Сотрудничество в сфере образования в региональном аспекте представляется актуальным в трех основных направлениях:

-

1. Создание сетевого университета, реализующего программу «двойного диплома», при этом содержание учебных программ идентично с включением международного компонента.

-

2. Формирование на базе высших учебных заведений научно-производственных комплексов.

-

3. Практическое признание промежуточных документов.

В сфере культуры необходимо расширение пространственного охвата фестивалей и включение участия в них коллективов из Союзного государства.

Со стороны России необходимо проводить мероприятия, которые будут презентовать малоизвестные места, что может стать предпосылкой развития туризма. В общем плане наиболее перспективным является закладывание в бюджеты регионов и Союзного государства средств на проведение совместных выставок и программ культурного обмена. Объединение усилий регионов в отрасли здравоохранения и медицинского туризма позволит к 2020 г. создать новую отрасль – медицинский сервисный туризм, которая не только существенно повлияет на туристический рынок, но и скажется на общем уровне здоровья населения.

Для более плотного сотрудничества необходимо стандартизировать цели и процедуры медицинского обслуживания с внесением изменений в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации «Об оказании медицинской помощи гражданам Республики Беларусь в учреждениях здравоохранения Российской Федерации и гражданам Российской Федерации в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь» от 24 января 2006 года – предоставить действие медицинской страховки на территории всего государства, а региональные медицинские программы предложить к расширению на всех граждан, которые находятся в регионе действия программы на весь период их пребывания.

Как показывает таблица 3, основное сотрудничество идет с приграничными районами, регионами ЦФО и ПФО. Рекомендуется расширение географии сотрудничества на ЮФО, СЗФО и в дальнейшем на Сибирь и Дальний Восток.

Рекомендуется, помимо расширения региональных программ взаимодействия в сферах народного хозяйства, сосредоточить внимание на увеличении допуска товаров и услуг на внутренний рынок, прежде всего, приграничных регионов. Необходимо формирование новых принципов сотрудничества, при которых для развертывания культурной, социальной или экономической деятельности не требуется регистрация юридического лица принимающей стороны, граждане Беларуси выво-

Таблица 3. Регионы, в наибольшей степени задействованные в сотрудничестве РФ и РБ*

|

Отрасль |

Российская Федерация |

Республика Беларусь |

|

Образование |

г. Москва Новосибирская область Свердловская область Калининградская область Воронежская область Смоленская область |

Минская область Могилевская область Брестская область Гродненская область |

|

Культура |

г. Москва Московская область Владимирская область Ростовская область Краснодарский край Новосибирская область |

Минская область Витебская область |

|

Здравоохранение |

Минская область Брянская область |

Московская область Калужская область |

|

* Составлено автором по результатам исследования. |

||

дятся из-под действия закона об иностранных гражданах. Передача полномочий по заключению торгово-экономических соглашений о сотрудничестве и развитию на уровень регионов без ратификации Правительством позволит сократить связи через центральные каналы коммуникации и перейти на формат многосторонних прямых связей.

Экономика регионов в Союзном государстве характеризуется несбалансированным развитием и неоднородностью социально-экономического положения, которые усугубляются из-за нестабильной экономической и политической ситуации и усиления кризисных явлений в экономике. Это делает невозможным удовлетворение потребностей граждан на уровне, превышающем установленный государством, уменьшает возможности среднесрочного прогнозирования и отрицает применение долгосрочного планирования, ослабляет стимулы к расширению хозяйственных связей и нарушает существующие механизмы взаимодействия органов власти, органов местного самоуправления и общественного сектора.

Поэтому необходима активизация внутренних усилий каждого региона для достижения собственных целей развития. На этом пути полезной может стать модель эндогенного развития регионов, которая приобрела особую популярность в 1980-х годах на Западе и базируется на максимальном использовании местных ресурсов – рабочей силы, аккумуляции на местном уровне капитала, предпринимательского потенциала, специфических знаниях производственного процесса и возможностях выполнения специфических профессиональных задач. Другим элементом модели является способность местной экономики контролировать процесс накопления на локальном уровне. Однако не у всех ре- гионов есть достаточный производственный и ресурсный потенциал для самостоятельного выполнения поставленных задач, поэтому единственным выходом из этой ситуации выступает использование преимуществ участия в межрегиональных или международных интеграционных процессах.

Межрегиональное сотрудничество служит инструментом решения региональных проблем и составляющей механизма экономического роста как на национальном, так и региональном уровнях. Для страны в целом активизация межрегионального сотрудничества решает главную задачу по капитализации, мобилизации и оптимизации использования ресурсов регионов как главного источника социально-экономического развития Союзного государства. Регионы, участвующие в этой разновидности интеграционных процессов, получают:

– более широкий доступ субъектов хозяйствования к ресурсам: финансовым, трудовым, материальным, новейшим технологиям;

– возможность производить и поставлять продукцию на межрегиональный рынок, который является более емким;

– возможность оперировать на более широком интегрированном, возможно международном, рыночном пространстве;

– создание привилегированных условий для субъектов хозяйствования регионов-участников, в т. ч. защита от конкурентов-производителей из других регионов и стран;

– совместное решение сложных социально-экономических, научно-технических, экологических и других проблем.

Как логическое продолжение стратегического курса Союзного государства на утверждение в обществе принципов демократии межрегиональное сотрудничество не- обходимо развивать по тем направлениям, которые решают общие для нескольких регионов проблемы на пути роста и дают возможность капитализировать ресурсы, которые по мощности существенно превышают возможности отдельных регионов. В этой связи требуется налаживание кооперативных связей, особенно в ключе обеспечения позиции по импорту санкционных продуктов, разработки программ импортозамещения. Помимо экономических и политических норм необходимо четко следовать политике культурного и образовательного обмена.

Список литературы Развитие межрегиональных связей в социальной сфере как важный резерв укрепления отношений в союзном государстве

- Абрамов, Р. А. Интеграционные механизмы университетов РФ и РБ как форма доступа к современному высшему образованию /Р.А. Абрамов//Высшее образование в России. -2015. -№10. -С. 68-74.

- Блохин, В.Н. Состояние социально-экономической динамики сельских территорий российско-белорусского приграничья. Часть II /В.Н. Блохин//Веснiк Гродзенскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя Янкi Купалы. -Серыя 5: Эканомiка. Сацыялогiя. Бiялогiя. -2016. -Т. 6. -№ 1. -С. 103-110.

- Волков, С.К. Межрегиональное сотрудничество как актуальная форма экономического развития /С.К. Волков//Теоретическая экономика. -2014. -№6. -С. 54-59.

- Воробьева, Л.В. Межрегиональное сотрудничество субъектов Российской Федерации с зарубежными странами как одна из важнейших составляющих внешнеэкономической деятельности регионов [Текст/Л.В. Воробьева. -М.: Научная книга, 2006. -127 с.

- Информационно-аналитический портал Союзного государства . -Режим доступа: http://www.soyuz.by/

- Кудин, К.Ю. Межрегиональное сотрудничество субъектов Российской Федерации: история, современное состояние и перспективы: автореф. дис. … канд. полит. наук/К.Ю. Кудин. -М., 2012. -24 с.

- Лукин, Е.В. Межрегиональное экономическое сотрудничество: состояние, проблемы, перспективы /Е.В. Лукин, Т.В. Ускова. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2016. -148 с.

- Островская, А.А. Основы инновационного развития Cоюзного государства Россия -Беларусь /А.А. Островская, А.Н. Карнаух//Наука третьего тысячелетия: сб. мат. Международной научно-практической конференции/отв. ред. А.А. Сукиасян. -Уфа, 2016. -С. 120-124.

- Официальный сайт Национального статистического комитета РБ. -Режим доступа: http://www.belstat. gov.by/

- Протокол № 2 к Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей от 5 мая 1998г. (Страсбург, 5 мая 1998 г.): заверенная копия, Страсбург 31 января 2007 г.. -Режим доступа: http://archiv.council.gov.ru/files/journalsf/item/20080331104009.pdf

- Самарская, Л.Д. Оборонно-экономическое сотрудничество Беларуси и России -важный фактор международной безопасности /Л.Д. Самарская//Проблемы экономики, организации и управления в России и мире: Материалы X Международной научно-практической конференции (18 декабря 2015 г.). -Прага, Чешская республика, 2016. -С. 130-132.

- Спартак, А.Н. Направления и сценарии взаимодействия России и Беларуси в формате Союзного государства /А.Н. Спартак//Вестник Института экономики Российской академии наук. -2016. -№ 3. -С. 126-157.

- Танжарикова, А.Ж. Человеческий капитал как фактор экономического развития и формирования «умной» экономики /А.Ж. Танжарикова//Наука как движущая антикризисная сила: инновационные преобразования, приоритетные направления и тенденции развития фундаментальных и прикладных научных исследований: сб. научных статей по итогам Международной научно-практической конференции/Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт проектного менеджмента». -Санкт-Петербург, 2016. -С. 184-187.

- Туровский, Р.Ф. Социальная и политическая эффективность региональной власти: проблема измерения /Р.Ф. Туровский//Журнал политической философии и социологии политики «Полития. Анализ. Хроника. Прогноз». -2013. -№1(68). -С. 175-196.

- Abramov, R.A. Management Functions of Integrative Formations of Differentiated Nature /R.A. Abramov//Biosciences Biotechnology Research Asia. -2015. -Vol. 12. -Pp. 991-997.

- David, H. Social Indicators and Technology Assesment /H. David. Futures, 1973. -241 p.

- Governance Matters VI: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996 -2006, Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi, The World Bank -URL: http://papers.ssrn.com.

- Keating, M. The Invention of Regions. Political restructuring and Territorial Government in Western Europe /M. Keating. -Unpublished paper for European Consortium for Political Research. Oslo, 29 March -3 April, 1996. -P. 20.

- Krugman, P. Economics /P. Krugman, R. Wells. -Worth Publishers, 2006. -864 p.

- Paths to Performance in State and Local Government. Government Performance Project. Maxwell School of Syracuse University -Режим доступа: http://www.maxwell.syr.edu

- Temple, M. Regional Economics /M. Temple. -London: The Macmillan Press Ltd., 1994. -301 pp.