Развитие национальной инновационной системы: государственная поддержка кластерного развития

Автор: Харламов А.В., Ростиславский А.А.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Государственное регулирование экономики

Статья в выпуске: 4 (148), 2024 года.

Бесплатный доступ

Обеспечение устойчивого экономического развития в современном мире осуществляется преимущественно благодаря внедрению инноваций и становлению инновационной экономики. Решение связанных с этим системных задач предполагает развитие национальной инновационной системы и активизацию инновационных процессов на федеральном и региональном уровне. Это позволит укрепить позиции российской экономики в глобальном рыночном пространстве и обеспечит улучшение количественных и качественных показателей экономического роста. Нарастающая важность разработки и реализации управленческих мер в этой области сегодня обусловлена глобальной нестабильностью, а также негативным воздействием санкций, действующих по отношению к российской экономике. Применяемые инструменты развития национальной инновационной системы должны соответствовать базовым основам системы государственной поддержки в рамках создания стимулов и удовлетворения экономических интересов различных хозяйствующих субъектов. Одним из направлений соответствующей государственной политики должно стать формирование и развитие научно-технологических кластеров, что предполагает анализ лучшего отечественного и международного опыта, особенно - относящегося к кластерным процессам развивающихся стран.

Экономические интересы, экономический рост, инновации, национальная инновационная система, кластеры, государственное регулирование

Короткий адрес: https://sciup.org/148331345

IDR: 148331345

Текст научной статьи Развитие национальной инновационной системы: государственная поддержка кластерного развития

Новые политико-экономические условия, характеризующиеся стремительными изменениями в экономике и обществе и усиливающейся глобальной нестабильностью, приводят большинство стран, особенно – развивающихся, к необходимости стимулирования инновационных процессов и формирования целостной инновационной системы, способной обеспечивать собственную экономическую безопасность и устойчивое экономическое развитие. Это охватывает все уровни управления и государственного регулирования – от первичных хозяйствующих субъектов (особенно инновационно ориентированных) до государства в целом.

Подобные мотивы в деятельности различных стран продиктованы не только необходимостью их адаптации к переменам, происходящим в мировой экономике и политике, но и стремлением в перспективе стать более конкурентоспособными и эффективными в условиях новых реалий [1, 2]. Рассматривая стремление к инновационному типу развития и постоянному обновлению с научной и практической точки зрения, можно сказать, что оно играет основополагающую роль в обеспечении жизнеспособности, устойчивости и процветания современных экономик в быстро меняющейся внешней и внутренней среде.

Процесс глобализации, точнее, его современный этап, который принято считать регионализацией, также способствует переосмыслению традиционных методов производства, торговли, образования, научной деятельности, что требует постоянного инновационного развития для удовлетворения требований современного рынка и обеспечения устойчивости экономики к внешним негативным воздействиям. Вследствие этого наблюдается усиление ряда разнонаправленных процессов. Так, с одной стороны, отмечается расширение интеграционной деятельности ряда стран в различных отраслях, включая активное научное сотрудничество и интернационализацию цифровых коммуникаций, а с другой – не всегда оправдываются ожидания от синергии вследствие объединения тех или иных усилий.

Примером может служить Европейский Союз, зарождавшийся как зона быстрого и практически беспрепятственного развития, но позже столкнувшийся с возникновением новых видов противоречий, включая неравенство стран-участниц, отсутствие эффективных механизмов преодоления кризисов, и даже выход из его состава одной из наиболее развитых стран – Великобритании. Подобные сложные ситуации возникали и в рамках других объединений, где, как правило, превалировали экономические интересы наиболее развитых стран, что вызывало недовольство у менее развитых стран-партнеров из-за ощущения недостаточной значимости собственной роли и отсутствия ожидаемых экономических выгод. В качестве примера здесь можно упомянуть Латиноамериканское объединение государств (УНАСУР) и инициативу Китая «Один пояс, один путь».

Необходимость поддержки инновационного развития объясняется еще и наблюдающимся сегодня разделением стран на «дружественные» и «недружественные», что особенно заметно проявляется по отношению к нашей стране и ее экономике. В этой ситуации усиливается научный и практический интерес к поиску инструментов, позволяющих успешно решать задачи, связанные с созданием эффективной национальной инновационной системы. Анализ публикаций, особенно российских ученых, показывает, что сегодня основные надежды многими исследователями связываются с деятельностью государства и осуществлением бюджетного финансирования [3, 4, 5]. В целом соглашаясь с такой точкой зрения, считаем возможным рассмотрение данной проблематики с позиции кластеров и кластерного развития.

Как известно, кластеры, прежде всего – инновационные, играют важную роль в стимулировании экономического роста, особенно на региональном уровне. Формирование инновационных кластеров в регионе способствует тесному взаимодействию между компаниями, научными организациями, учреждениями системы образования и отделами НИОКР с государственными регулирующими органами, а также с многочисленными заинтересованными сторонами. Это способствует совместному использованию ресурсов, знаний и опыта, что, в свою очередь, стимулирует инновационное развитие, повышая производительность и конкурентоспособность региона.

Исходя из этого, сформулируем цель данного исследования следующим образом: исследование роли государственной кластерной политики в формировании и развитии эффективной национальной инновационной системы на современном этапе. Ее достижение позволит выявить пути оптимизации и улучшения условий для инновационной деятельности российской экономики в целях обеспечения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности на мировой арене и эффективной защиты от враждебных действий «недружественных» стран.

Материалы и методы исследования

Основоположниками концепции национальной инновационной системы считаются К. Фримен, Б.Э. Лундвалл и Р. Нельсон. Они внесли значительный вклад в развитие теории инноваций, выдвинув идею о том, что инновации и технологические изменения являются результатом сложного взаимодействия различных субъектов и институтов в рамках конкретной страны и региона [6, 7, 8].

Безусловно, особое место в становлении теории инноваций принадлежит Й. Шумпетеру, который, как известно, привнес в науку идею, базирующуюся на возрастающей роли предпринимателей в развитии инноваций. Его классификация предпринимателей-инноваторов (с выделением среди них «изобретателей», «владельцев» и «менеджеров») позволила не только систематизировать их деятельность, но и объяснить мультиплицирующий эффект взаимодействия. Это сформировало представления Й. Шумпетера о том, что именно инновации лежат в основе экономического роста, наполняя экономику новаторскими идеями и возможностями для прогресса [9].

По общему мнению, наиболее заметный вклад в продвижение кластеров внес М. Портер, который придавал большое значение концепции кластеров в контексте конкурентоспособности компаний и регионов. В своих работах он подчеркивал, что успешные, глобально конкурентоспособные компании редко действуют изолированно; наоборот, они взаимодействуют и сотрудничают с другими фирмами, поставщиками, учреждениями и организациями в рамках определенных отраслевых кластеров.

В кластере компании объединяют усилия для того, чтобы повысить свою конкурентоспособность и эффективность. Горизонтальные связи в кластере (общие клиенты, технологии, каналы и др.) позволяют компаниям совместно использовать ресурсы, знания и опыт для достижения коллективных целей; например, общие клиенты могут способствовать улучшению ассортимента продукции, а общие технологии – разработке инноваций. В то же время, вертикальные связи между компаниями и их клиен-тами/поставщиками играют важную роль в повышении эффективности процессов, сокращении издержек и повышении качества продукции. Взаимодействие между разными звеньями производственной цепочки позволяет улучшить целостность и координацию операций, что в итоге может привести к увеличению конкурентоспособности всего кластера [10].

Важным этапом в развитии данных идей стали исследования в области влияния кластеров на инновационную систему в региональном и национальном аспекте. Был доказан положительный эффект кластеров с точки зрения создания благоприятных условий для обмена знаниями, опытом, технологиями, способствующего повышению эффективности инновационного процесса. Кроме того, кластеры способствуют повышению производительности труда и созданию новых рабочих мест, обеспечивают трансфер знаний и стимулируют экономический рост в целом.

Гармоничное сочетание конкуренции и сотрудничества в рамках таких кластеров способствует возникновению синергетического эффекта, усиливающего инновационный потенциал и способствующего долгосрочной устойчивости экономики. Именно такое видение кластеров является основой для разработки концепции национальной инновационной системы, создание которой подразумевает адаптацию институциональной среды к требованиям инновационных процессов, установление эффективного взаимодействия между различными структурами и субъектами инновационной деятельности, а также обеспечение поддержки и стимулирования инноваций в масштабе национальной экономики.

Для проведения данного исследования применялся набор взаимосвязанных методов, таких, как анализ и синтез, а также метод линейного корреляционно-регрессионного анализа. Это позволило получить более обширное и глубокое понимание исследуемой проблематики, а также выявить взаимосвязи между различными индикаторами. Комбинированный подход к анализу данных позволил получить надежные результаты и сделать обоснованные выводы и рекомендации относительно направлений развития национальной инновационной системы, применительно к особенностям российской экономики и действующей системы государственного регулирования.

Инновационные кластеры: мировые тенденции и опыт развитых стран

В современном мире абсолютным большинством стран признается особая важность инновационного развития для обеспечения устойчивого экономического роста и конкурентоспособности на мировой арене. Это дает старт так называемой «гонке инноваций», при которой страны стремятся к активному созданию и развитию инновационных кластеров [11]. В рамках таких кластеров экономические агенты объединяют свои усилия для достижения общих целей, выигрывая от стратегического партнерства и сотрудничества, сохраняя при этом конкурентный характер отношений.

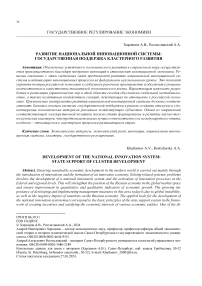

Согласно Глобальному индексу инноваций 2023 года мировое лидерство среди научно-технологических (НТ) кластеров принадлежит японскому кластеру Токио-Иокогама, что свидетельствует о высоком уровне развития передовых технологий в Японии [12]. Китай также занимает достаточно высокое место в рейтинге, что подчеркивает стремительную технологическую трансформацию в этой стране (рис. 1).

Рис. 1. Глобальный инновационный индекс – 2023

Интересно отметить, что, помимо стран с высоким уровнем доходов на душу населения, в топ-100 мировых кластеров вошли также экономики со средним уровнем этого показателя, такие как Индия, Турция, Бразилия, Иран и Российская Федерация. Это свидетельствует о потенциале дальнейших перемен и стремлении большинства стран к развитию инновационных технологий и участию в глобальных технологических процессах. Что касается нашей страны, то она на сегодняшний день не относится к странам-лидерам рассматриваемого рейтинга. Особая озабоченность связана с тем, что прослеживаемые тенденции последнего десятилетия указывают на отрицательную динамику кластерного процесса.

Так, если в 2014 г. значение индекса для России составляло 39,14 (в этот период наблюдался активный рост инновационных кластеров в различных регионах нашей страны), то в 2017 г. оно снизилось до 38,76, а в 2023 г. – до 33,3. Это привело к снижению нашего рейтинга и расположению страны на 51м месте. Что же касается стран-лидеров, то, как видно на рис. 1, наивысшую позицию (на протяжении уже 13 лет подряд) занимает Швейцария. Значение показателя этой страны – 67,6, что, как и у других стран-лидеров, включая Швецию, США, Великобританию и Сингапур, практически в два раза превышает российское значение.

Позиции нашей страны, а также динамику их изменений, следует рассматривать в качестве индикатора необходимости активизировать действия по изменению сложившихся негативных тенденций, опираясь на лучший опыт государственного регулирования, как отечественный, так и зарубежный, включая страны, особенно динамично продвигающиеся в данном рейтинге, в частности, Китай. В настоящее время именно Китай лидирует по количеству кластеров в мире, опережая по этому показателю США, прежде всего – за счет развития научно-технологических кластеров.

Научно-технологические кластеры, известные также как научно-технические хабы, представляют собой мировые центры с самой высокой концентрацией изобретателей. Среди наиболее известных китайских научно-технических кластеров мирового уровня следует отметить Шэньчжэнь-Гонконг-Гуан-чжоу, Пекин, Шанхай-Сучжоу и Нанкин. В КНР в настоящее время активно работают 24 кластера, привлекая к себе внимание инвесторов всего мира благодаря внушительному числу резидентов, включая инновационные предприятия и технологические компании [13]. Именно в них созданы центры развития технологий и инноваций, в которых базируются ведущие исследовательские учреждения, занимающиеся современными технологическими инновациями. В результате такой концентрации интеллектуальных и технических ресурсов регионы, где расположены кластеры, становятся ключевыми движущими силами развития науки и технологий в стране.

Также сегодня мы имеем дело со значительным, экспоненциальным ростом кластеров в Индии на базе роста инвестиций в различные отрасли и секторы экономики, начиная с высокоразвитых (НИОКР, инженерные разработки, потребительский Интернет, биотехнологии, фармацевтическая промышленность, развивающаяся с участием транснациональных компаний) и заканчивая ресурсоемкими (пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность). В Бразилии рост инноваций и расширение технологической индустрии осуществляется благодаря потенциалу таких городов, как Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, которые становятся центрами притяжения для научных и инженерных сообществ.

Эти примеры не оставляют сомнений в том, что укрепление национальных инновационных систем играет все более важную роль в современном мире, а развитие технологических кластеров способствует повышению конкурентоспособности и обеспечению экономического роста инновационного типа. Следуя в русле современных тенденций, нашей стране следует также активизировать инновационные кластерные процессы, осуществляя, прежде всего, их поддержку посредством реализации комплекса мер в рамках государственного регулирования.

Связь между инновационным развитием и региональной конкурентоспособностью.

Для подтверждения сформулированного выше тезиса нами рассмотрены наличие, природа и сила корреляции между развитием инноваций и региональной конкурентоспособностью и приведены доказательства имеющейся здесь взаимосвязи. Гипотеза исследования такова: существует сильная положительная линейная корреляция между состоянием развития кластеров и национальной конкурентоспособностью.

Будем считать, что значения коэффициента корреляции Пирсона ρ выше 0,7 указывают на сильную положительную корреляцию. Тогда формально можно отобразить нулевую и альтернативную (исследовательскую) гипотезу: H 0 : ρ = 0,7 против H 1 : ρ> 0,7.

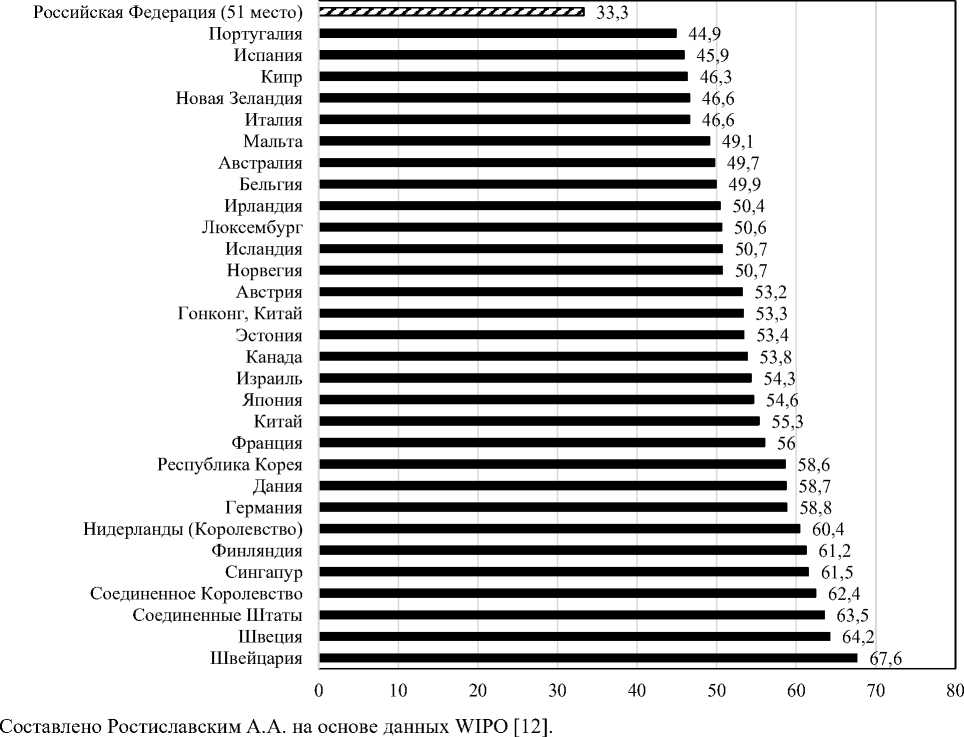

Основные предположения для применения метода простой линейной корреляции: связь между переменными линейна; наблюдаемые переменные имеют нормальное распределение. Говоря о линейной корреляции, мы предполагаем наличие постоянных линейных соотношений между переменными. Если на диаграмме рассеяния наблюдается выраженная возрастающая или убывающая тенденция, это говорит о возможности наличия линейной корреляции между переменными. Рабочая гипотеза проверяется с помощью параметрического статистического метода простой линейной корреляции, на выборке из 85 регионов России. На рис. 2 представлена диаграмма, иллюстрирующая наиболее успешные регионы, если судить по индексу конкурентоспособности регионов и индексу кластерного развития.

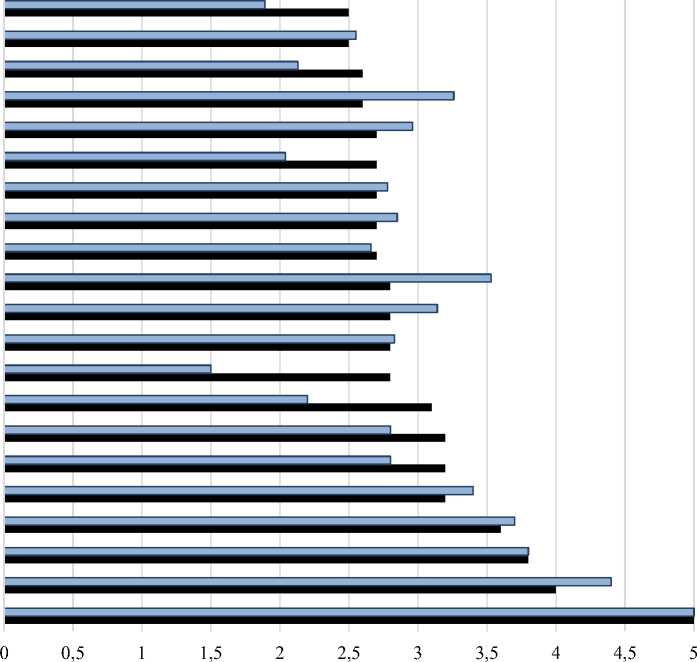

Анализ данной диаграммы указывает на то, что при снижении индекса конкурентоспособности регионов возникают аналогичные тенденции, отражающиеся на индексе инновационного развития. На основе полученных результатов построена точечная диаграмма (рис. 3), имеющая общий вид: y = a+bx . Она позволяет проследить направленность изменений, что, помимо прочего, отражает не только специфику инновационного развития регионов, представленных на рис. 2, но и динамику их конкурентоспособности [13, c. 52-53]. В целом это подтверждает суждение о том, что кластеры выступают важнейшим фактором инновационного развития регионов, и в целом – всей национальной инновационной системы.

Также необходимо отметить, что инновации способствуют повышению производительности труда, улучшению качества товаров и услуг (не только инновационных), снижению издержек производства и созданию новых рыночных возможностей. Кроме того, регионы, способные создавать, коммерциализировать и успешно внедрять инновации, обычно оказываются более конкурентоспособными и привлекательными для инвесторов и предпринимателей. Таким образом, развитие инноваций способствует созданию мощного, суверенного научно-технологического фундамента, что создает новые возможности для развития человеческого капитала и инфраструктуры, стимулируя образование и способствуя созданию благоприятной среды устойчивого экономического роста [14]. Вместе с тем, такое развитие невозможно без активной поддержки кластерных инновационных процессов со стороны государства, корпоративного сектора и образовательных учреждений.

Ленинградская область Воронежская область Белгородская область Пермский край

Республика Башкортостан

Иркутская область

Ростовская область

Челябинская область

Тюменская область (без АО)

Нижегородская область

Самарская область

Новосибирская область Ямало-Ненецкий АО

Ханты-Мансийский АО

Краснодарский край

Красноярский край Свердловская область Республика Татарстан Московская область г. Санкт-Петербург г. Москва

□ Индекс инновационного развития регионов ■ Индекс конкурентоспособности регионов (AV RCI)

Сокращенная диаграмма составлена Ростиславским А.А. на основе данных Ресурсного центра по стратегическому планированию.

Рис. 2. Значения индекса конкурентоспособности регионов и индекса кластерного развития (2023 г.)

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

y = -0,0907x + 3,9326

0,0

0 5 10 15 20 25

-

• Индекс конкурентоспособности регионов (AV RCI)

-

• Индекс инновационного развития регионов

Линейная (Индекс конкурентоспособности регионов (AV RCI))

Линейная (Индекс инновационного развития регионов)

Составлено Ростиславским А.А. по материалам исследования.

Рис. 3. Зависимость между индексом конкурентоспособности регионов и индексом инновационного развития регионов

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в современных российских условиях процесс развития кластеров, особенно научно-технологических, нуждается в активной государственной поддержке. Отметим, что данное утверждение не следует рассматривать только с позиции государственного финансирования, хотя оно и остается важным условием прогресса в современных реалиях, отягощенных санкциями и повышением издержек для предприятий, инвестирующих в инновации. Все решения в рамках государственной кластерной политики должны носить комплексный характер и разрабатываться на базе принятой в феврале 2024 г. «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».

Следует активизировать существующие и создавать новые стимулирующие и защитные инструменты, адресованные в первую очередь тем предпринимателям и предпринимательским структурам, которые стремятся к созданию и внедрению инноваций. Только так можно обеспечить полное удовлетворение их экономических интересов, интегрированных с интересами государства, и создать национальную инновационную систему, соответствующую потребностям всей страны в контексте динамичного развития российской экономики в условиях глобальной нестабильности и продолжающегося санкционного давления.