Развитие национальных традиций и гражданской ответственности детей и молодежи средствами медиатекста социальной рекламы

Автор: Рубцова О.В.

Журнал: Медиа. Информация. Коммуникация @mic-iej

Статья в выпуске: 7, 2013 года.

Бесплатный доступ

Решение проблем медиаобразования в школе в целях формирования нравственных основ личности.

Этнопедагогика, воспитание активной гражданской позиции, поликультурное образование, межнациональная идентификация

Короткий адрес: https://sciup.org/147218257

IDR: 147218257

Текст научной статьи Развитие национальных традиций и гражданской ответственности детей и молодежи средствами медиатекста социальной рекламы

Сегодня, в период дестабилизации экономического состояния страны, всё острее становится проблема установления доброжелательных, дружеских отношений между её гражданами. В связи с реализацией Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года особое значение придается проекту Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», прежде всего в части решения проблемы медиаобразования. При этом последнее рассматривается одновременно как направление образовательной политики, связанное с развитием личности с помощью и на материалах средств массовой коммуникации (медиа). Проблеме развития национальных традиций и гражданской ответственности детей и молодежи, как необходимого условия становления гражданского общества, уделяется большое внимание. В формировании целей образования все более приоритетным является самосовершенствование человека (В. В. Краевский, В. В. Сериков, А. В. Хуторской). Возрастание субъектности ребенка в педагогическом процессе все чаще признается основным его воспитательным результатом (Е. В. Бондаревская, Н. М. Борытко, М. С. Каган и др.). При этом воспитание рассматривается, как целенаправленное взаимодействие учащихся со всеми субъектами воспитательной системы и социального окружения для становления его личностного опыта с целью решения экзистенциальных проблем, выработки нравственно обоснованной жизненной позиции.

Существенный вклад в изучение механизма становления личности внесли Комарова Т.С. [15,16], Б.Д. Эльконин[41]; в разработку личностно ориентированного образования-Л.С. Выготский[7], И.С. Якиманская[43]. Принцип сочетания этнокультурологического и общечеловеческого подходов в историческом аспекте рассмотрены в трудах В.С. Библера [3], М.С. Кагана [13] и др.). Изучением личности и ориентации на её опыт, интересы, склонности, способности занимаются: Л.И. Божович [5], А.Н. Леонтьев[19], А.В. Петровский [30] и др. Большое внимание в современных исследованиях уделяется философскому осмыслению значения нравственных аспектов личности (Малхозова Ф.М.[21], Маркарян Э.С.[22], Шалин В.В.[36]); а также вопросам содержания образования, к которым относятся: исследования и разработка содержания мультикультурного образования (Г. Д. Дмитриев[11], Г. В. Палаткина[29] и др.); содержание педагогики и психологии ненасилия (Глазычев С.Н. [9], Мещанинова Т.А. и Корягина И.[24] и др.). Выявлены педагогические условия формирования нравственности студентов вуза (П. Ф. Комогоров [17]и др.), школьников (Б.С Гершунский [8], Л.И Сёмина [36], Б.Э. Риэрдон [4], Ю. Рязанов [33], В. В. Глебкин, И. В. Крутова, О. Б. Скрябина, Г. У. Солдатова[25]), дошкольников (Шмаков А.Н. [40]).

Однако, несмотря на большой интерес к проблеме развития национальных традиций и гражданской ответственности детей и молодежи, значительность достигнутых результатов, собственно аспект формирования нравственных основ личности средствами медиатекста социальной рекламы в них не рассматривается. Основными причинами этого являются:

-

- недостаточное понимание в существующих исследованиях роли социальной информации и социальной рекламы в развитии национальных традиций и гражданской ответственности детей и молодежи;

-

- неразработанность теоретической и технологической сторон развития национальных традиций и гражданской ответственности детей и молодежи средствами медиатекста социальной рекламы.

Рассмотрим историю становления вопроса. На протяжении всего периода развития педагогики учёные придавали большое значение развитию навыков межкультурного, межнационального взаимодействия, которые в XX веке выделились в отдельную область знаний «этнопедагогику». Первые упоминания об этих знаниях встречаются в трудах Геродота, Гиппократа, М.Клоу и др. Они считали, что окружающая среда оказывает существенное влияние на формирование личности. Особое развитие эта проблема получила в период великих географических открытий. Французские просветители XVIII века ввели понятие «дух народа» и пытались решить проблему его обусловленности географическими факторами. Свой вклад в развитие знаний о характере народов внесли и английский философ Д. Юм, и немецкие мыслители И.Кант и Г.Гегель.

Невозможно перечислить всех русских мыслителей, кто затрагивал эту проблему, от П.Я. Чаадаева до П. Сорокина, включая А.С. Хомякова и других славянофилов: Н.Я.Данилевского, Н.Г.Чернышевского, B.C. Соловьёва, Н.О.Лосского. и др.

Взаимодействие народной педагогики и народного воспитания отчётливее всего прослеживается в творческом наследии таких великих педагогов как Я.А.Коменский [14], К.Д. Ушинский [37], А.С. Макаренко [20], В.С. Сухомлинский[28]. В их трудах рассматриваются вопросы создания национальной школы, которые, несомненно, использованы последователями для развития воспитательной среды на принципах межкультурного взаимодействия.

Об идее воспитания детей и молодёжи в духе уважения иных народов в многонациональной России много говорили в дореволюционный период. Так, например, П.Ф. Каптерев писал о необходимости «сокращения в школах мысли о том, что родной народ-единственный носитель истинной культуры, а прочие народы должны быть служебными данному…» [31 с. 61]. Позже Н.К. Крупская в статье «Интернациональное воспитание детей в начальной школе» [18] говорит о важности воспитания культуры межнационального общения. Она предлагает комплектовать учебные классы с учётом этнического многообразия, сочетать преподавание на родном языке и русском, организовывать совместное участие ребят разных национальностей в праздниках, прогулках, экскурсиях и т.д. Следует отметить, что в период становления советской педагогики подчёркивалась важность воспитания человека свободного от авторитарного мышления, осознающего свою индивидуальность, критически мыслящего.

Идеи ценностного воспитания нашли продолжение в трудах известных как западных, так и отечественных педагогов. Руководствуясь идеями Джона Дьюи, Александр Нейлл провозгласил следующие педагогические принципы: безусловная вера в добрые начала, заложенные в каждом ребёнке; глубокое знание и понимание физических потребностей детей; отсутствие давления на волю ребёнка; гармоничное сочетание умственного воспитания с воспитанием чувств; целенаправленное формирование гуманистических общечеловеческих ценностей и другие. В качестве критерия воспитания он называет: мужество, счастье и сострадание.

Совместить на практике концепцию ДЖ. Дьюи и принципы А.Нейла удалось Девиду Гибблу [36]. Основная его идея – это воспитание активной гражданской позиции через ученическое самоуправление. Первенство в создании школы, построенной на идеях антропофилософии, на идеях свободы и духовного единения с природой принадлежит Рудольфу Штейнеру. Он считал, что центр воспитательной работы должен быть сосредоточен на нравственном воспитании, основанием которому служат идеи Платона о Добре, Красоте и Природе. Если культивировать эти качества в детстве и юности, считал педагог, то во взрослой жизни они станут прочной основой «морали, творчества и мудрости» (Burnet). Штейнер предлагает методы и средства воспитания этих качеств. В этой связи он не уставал повторять, что «обучение - есть прежде всего воспитание».

Развитие национальных традиций и гражданской ответственности детей и молодежи носит многоплановый характер и в условиях полиэтничности, многоязычия и полиментальности населения России не может не приобретать характер поликультурного образования. Важным этапом этого образования послужили: школа диалога культур В.С. Библера [3]; гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили [ 3] и др. Культура, по B.C. Библеру, «есть всеобщая форма одновременного общения и бытия людей различных - настоящих, прошлых и будущих -культур, каждая из которых есть всеобщая форма одновременного общения и бытия людей.... Культура - есть форма самодетерминации судеб и сознания индивидов.... Каждое произведение культуры есть кристаллизованное начало свободных форм человеческого общения, события. ... Культура воспроизводится в нашем сознании не просто, как лестница исторических культур, последовательно друг друга сменяющих, но как одновременные голоса и определения современного мышления» [3, с. 24-26].

Отсюда и стремление B.C. Библера выдвинуть на первый план диалогическую концепцию образования, где идея «образованного человека» сменяется идеей «человека культуры», для которого важны не готовые знания, умения, навыки, но культура их формирования и изменения, трансформации, преобразования, знания о путях изменения знаний, «умение изменять и обновлять умение». Вот почему современный образовательный процесс предполагает углубленное освоение диалогизма, так как диалог - это не только наилучший путь к овладению истиной, не только эвристически значимый прием более эффективного усвоения знаний, умений и т. д., но и «суть самой мысли» [3, с. 21].

Вся концепция «диалога культур» рассчитана на уважительное, ценностное отношение к личности школьника, студента. Отсюда вытекает «понимание цели личностно ориентированного образования - не формировать, а найти, поддержать, развить человека в человеке и активизировать в нем механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания самобытного личностного образа и достойной человеческой жизни, для диалогичного и безопасного взаимодействия с людьми, природой, культурой, социумом» [3, с. 42]

Параллельно с развитием идей межнациональной идентификации, гражданственности с 20-х годов ХХ века начинает активно развиваться медиаобразование (в основном на материале прессы и кинематографа). Одним из энтузиастов кинообразовательного движения был О.А. Баранов (Тверской государственный педагогический университет), который в кандидатской диссертации убедительно обосновал эффективность эстетического воспитания и художественного образования в киноклубе [2]. Примерно в это же время другими отечественными педагогами была разработана концепция синтеза кинообразования с курсом литературы, с опорой на анализ экранизации литературных произведений. В 80-х годах это «литературно ориентированное» направление продолжили исследования С.М. Одинцовой [27] и Г.А. Поличко [31].

Мы, вслед за А.В. Фёдоровым, полностью разделяем мнение влиятельного британского медиапедагога-исследователя Д. Букингэма, который говорил, что эпоха «информационного общества» привела к «появлению новой парадигмы медиаобразования. Медиаобразование теперь не является оппозицией по отношению к системе восприятия школьной-студенческой аудитории. Оно не начинается с представлений о том, что медиа обязательно и неизбежно вредны или что молодые люди - просто пассивные жертвы влияния медиа. Напротив, медиаобразование все больше ставит в центр личность учащегося и начинается с опоры на существующие у него медийные знания и опыт, а не учебные требования преподавателей. Медиаобразование не стремится ограждать молодых людей от влияния медиа и, таким образом, вести их к "лучшим образцам", но дает возможность учащимся принимать обоснованные решения относительно их собственной "защиты". Медиаобразование видится не формой защиты, но формой подготовки» [38, с. 13].

В этот же период бурно развивается проблема взаимодействия медиаобразования с образовательным и воспитательным процессом, рассматриваются пути их взаимного проникновения. С начала 90-х годов в России стали появляться исследования (А.В. Шариков, Л.С. Зазнобина и др.), которые впервые выходили за рамки эстетически ориентированного медиаобразования. А.В. Шариковым [39] была предпринята попытка адаптировать западный опыт медиаобразования к российским условиям: эстетический подход был заменен социокультурным. По его мысли аудитория должна была изучать медиатексты вне зависимости от их художественных качеств, опираясь на их социальные, информационные, интеллектуальные и иные свойства. В какой-то мере взгляды А.В. Шарикова перекликаются с концепциями Л.П. Прессмана и Л.С. Зазнобиной, которые в своих работах основное внимание уделяли информационным, учебным, научно-популярным возможностям медиаобразования, интегрированного в базовое.

Рассмотрим историю развития социальной рекламы в обществе и ее влияние на развитие национальных традиций и гражданской ответственности детей и молодежи.

Само слово «реклама» пришло в русский язык от французского reclame, произошло в свою очередь от латинского reclamare, что значит выкрикивать, то есть оповещать. Конечно, в эту категорию общественных интересов сразу же попадают торговля, зрелища, оказание взаимных услуг. Социальная реклама никогда не служила только частным интересам – это её особенность, поэтому она неотъемлема от общества и его корпоративных, общечеловеческих интересов.

Понятие социальной рекламы раскрыто в работах М.И. Пискуновой, Н.Н. Грибок, А.В. Ковалевой, Г.Г. Николайшвили и др. Самое общее определение социальной рекламы дано в словаре-справочнике «Реклама и полиграфия» - «это рекламные тексты, содержащие популяризацию ведущих общественных ценностей» [26]. Такое определение слишком общее и требует конкретизации. Г.Г.Николайшвили определяет социальную рекламу «как вид коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к самым актуальным проблемам общества и к его нравственным ценностям» [26, с.9]. Е.В.Степанов даёт следующее определение: «социальная реклама-это современный способ распространения общественно значимого, важного или полезного знания, осуществляемый методами рекламы в интересах общества». В статье 18 Федерального закона «О рекламе» говорится, что «социальная реклама представляет общественные и государственные интересы и направлена на достижение благотворительных целей». Как верно замечает Н.Н. Грибок, «социальная реклама призывает к решению социальных проблем, обращается к человеку как к гражданину, к представителю социума. Она побуждает не к покупкам, а к поступкам» [10,с.25].

В этих определениях раскрыто понятие социальной рекламы с разных сторон. Мы будем понимать под социальной рекламой способ развития национальных традиций и гражданской ответственности детей и молодежи. Это метод подавления равнодушия и привлечения внимания к социальным проблемам, к проблемам государства.

Под понятием медиатекст социальной рекламы мы будем понимать информационное произведение, выполненное в жанре плаката, аудио- или видеоролика и др., отражающее одну из сторон социальной действительности и способствующее формированию адекватного к ней отношения.

Одним из первых отечественных опытов в этом направлении была организация конкурса социальной рекламы среди школьников на базе компьютерного центра технического творчества детей московского района г. Санкт-Петербурга в 2005 году. Как отмечают авторы идеи В.Е. Семёнов и А.Н Новокшёнов, «многие школьники и их родители совсем не знают и не понимают, в чем смысл и особенности социальной рекламы…», поэтому важные проблемы воспитания у детей и старших подростков стремления к здоровому образу жизни, бережного отношения к окружающей среде нашли отражение в работах в двух номинациях «Экологи» и «Мы против наркотиков» [34, с. 24]. Среди работ, представленных на конкурс, как отмечают организаторы, можно выделить три основных тематических направления социальной рекламы: пропагандирующие здоровый образ жизни и позитивные жизненные ценности; обращающие внимание зрителя на негативные аспекты рассматриваемых проблем; содержащие сопоставление негативных и позитивных аспектов рассматриваемой проблемы. Работы первой группы наиболее жизнерадостные и жизнеутверждающие. Они настраивают зрителя на мажорный лад. Причём, в эту группу попали работы всех возрастных категорий от 7 до 17 лет. Так, например, работа «Здоровье - твоя ценность. Не расставайся с ним». На плакате изображена улитка со своим домиком здоровьем. Работы второй группы акцентируют внимание на конкретных негативных аспектах рассматриваемой проблемы, заставляют зрителей осознать себя частицей коллектива, от которой зависит общее благополучие. Подобные работы иногда носят острый экспрессивный характер, что позволяет, по мнению организаторов, привлечь к проблеме особое внимание. Одним из победителей стала работа «Нас спасёт только чудо», на которой изображён коллаж техногенных катастроф со скорбящим ангелом на первом плане. Главная идея работ третьей группы состоит в возможности выбора. Каким будет твоё будущее и будущее всего общества, зависит полностью от твоего выбора. Например, работа «Help», где изображены животные, в страхе бегущие от чёрного смога и трескающейся почвы, поражённой человеком. Организаторы конкурса отмечают, «что среди работ во всех возрастных группах встречается реклама всех вышеперечисленных направлений. Даже самые маленькие участники конкурса создавали не только яркие, светлые, по-детски наивные и искренние работы, но и плакаты , отражающие глубину и трагизм проблемы, её негативные аспекты и пути их преодоления. В целом конкурс показал, что юное поколение причастно к проблемам общества, стремится занять активную гражданскую позицию, обладает общей культурой и эрудицией. Радует, что для многих школьников участие в конкурсе стало проявлением творчества и средством более глубокого осознания и нравственного переживания проблем современной жизни» [34, с. 26].

Несомненно, подобный конкурс очень важное и нужное дело, но мы категорически не согласны с тем, что в детском творчестве могут присутствовать сцены негатива и насилия. Дети изображают то, что видят вокруг себя на экранах телевизора, в сети интернет, да и просто на рекламных щитах. К тому же очень часто воспитательный процесс строится на принципах анализа контрастов. Это не самый лучший способ формирования позитивного мышления подрастающего поколения. Говоря о насилии, невозможно воспитать чуткого и нежного человека. Поэтому мы считаем, что уже на стадии планирования этой широкомасштабной акции было допущено серьёзное упущение. Организаторами изначально поощрялось создание негативных работ. Эти и другие замечания при работе с социальной информацией в образовательной среде были учтены организаторами ежегодного открытого национального конкурса социальной рекламы «Новое пространство России», активно развивающегося уже в течение шести лет. Требования, обозначенные в положении, не только относятся к конкурсным мероприятиям, но и отражают приёмы и правила работы с социальной информацией в образовательной среде, так как точно определяют наиболее эффективные пути решения социальных проблем. Одним из важнейших критериев, который утверждён в работе с социальной рекламой – это её позитивность . На первый взгляд слово «позитивность» понятно и не вызывает у нас никаких препятствий для работы с информацией. Но на практике это встречает очень серьезные проблемы.

В течение трёх лет конкурс проводится в общей сложности по 22 номинациям для детей, 25 – для молодёжи и 28 – для взрослых. Кроме стандартного набора номинаций ежегодно вносятся коррективы, связанные со стратегическими направлениями деятельности Российского общества. Динамика участия конкурсантов по номинациям представлена в таблице № 3.

Таблица 3

Срез участия старших подростков по номинациям конкурса.

|

№ |

Номинация |

2008-2009 |

2009-2010 |

2010- 2011 |

|

1 |

Телефон спасения - 01 |

25 |

68 |

55 |

|

2 |

Если беда – звони 02 |

3 |

1 |

18 |

|

3 |

Культура на дороге |

10 |

42 |

64 |

|

4 |

Гвардия – лучшие сыны России |

- |

- |

16 |

|

5 |

Я – гражданин 21 века |

14 |

28 |

62 |

|

6 |

Служу России |

11 |

50 |

118 |

|

7 |

Культурное пространство России |

- |

- |

262 |

|

8 |

Моя дружная семья |

29 |

211 |

206 |

|

9 |

65 годовщина Великой Победы |

- |

- |

194 |

|

10 |

Совесть–основа порядка |

2 |

- |

26 |

|

11 |

Мир равных возможностей |

- |

- |

46 |

|

12 |

Разные религии – одна страна |

- |

44 |

67 |

|

13 |

Дорогой добрых дел |

25 |

77 |

152 |

|

14 |

Первый учитель |

- |

- |

92 |

|

15 |

Жизнь без вредных привычек |

- |

166 |

340 |

|

16 |

Государственные символы РФ |

- |

35 |

|

|

17 |

С чего начинается Родина? |

37 |

164 |

|

|

18 |

Ученье - свет |

24 |

51 |

|

|

19 |

Мир и согласие своими руками |

29 |

64 |

|

|

20 |

Трудолюбие – основа успеха |

2 |

19 |

|

|

21 |

Если хочешь быть здоров |

56 |

123 |

|

|

22 |

Я оберегаю природу |

102 |

220 |

Из таблицы следует, что наибольший интерес у участников вызывают номинации: «Служу России», «Культурное пространство России», «Моя дружная семья», «Здоровый образ жизни» и др.

Это обусловлено, в первую очередь, активным обсуждением этих аспектов на уроках и внешкольных мероприятиях. Именно эти проблемы чаще звучат в средствах массовой информации. Но вместе с тем следует отметить стереотипность их восприятия школьниками. Так, например, и участники, и их руководители забывают о главном принципе социальной рекламы – её позитивной направленности. Работы в номинации «Здоровый образ жизни» в большинстве своём носят ярко выраженный негативный характер. На плакатах и в сюжетах видеороликов часто присутствуют шприцы, сигареты и прочая атрибутика наркомана. К тому же некоторые ролики можно «использовать», как учебное пособие по использованию и применению наркотических средств. Жюри конкурса считает, что это обусловлено желанием педагогов рассказать о вреде и ужасных последствиях употребления наркотиков. Но, как показывает педагогическая и психологическая практика, метод запугивания - самый неэффективный метод борьбы с этим социальным недугом. Эти же замечания можно сделать и в адрес работ в номинациях: «Культура на дорогах», «Жизнь без вредных привычек» и др.

Недостаточно понимаемым участниками конкурса является понятие социальной активности, т.е. готовности к взаимодействию в различных социальных ситуациях с целью достижения поставленных целей и выстраивания конструктивных отношений в обществе. Участники конкурса очень узко и специфично видят эту проблему несмотря на то, что это направление широко представлено в номинациях конкурса: «Моя семья», «Моя первая учительница», «Много религий – страна одна», «Демократия – основа выбора», «Добровольчество – добрая воля», «Дружба народов и миротворчество» и др.

Ключевое положение конкурса, определяющее обязательным условием позитивность всех работ, к сожалению, пока не всегда соблюдается. Решать социальные проблемы через позитивный взгляд на жизнь – один из самых сложных приёмов социального творчества. Очень не просто сломать сложившиеся стереотипы и наглядно и убедительно предотвратить увлечение наркотиками или алкоголем без угроз и страшных образов смерти. Но создание образа, который будет понятен и доступен каждому и не вызовет противоречий, является высочайшим креативным искусством.

Национальный конкурс социальной рекламы дает возможность выразить свои эмоции в следующих номинациях: «Мир начинается с уважения», «Совесть – основа порядка», «Жизнь без вредных привычек», «Мир равных возможностей», «Милосердие – нашей души усердие». Конкурс предлагает подросткам задуматься над проблемами служения своей Родине, своему Отечеству и выразить гражданскую позицию в соответствующих номинациях: «Служу Отечеству», «Традиции и праздники России», «Дорогой добрых дел». Тема труда и добросовестного к нему отношения также представлена среди номинаций конкурса: «Учение – свет» и «Без труда нет доброго плода».

Сегодня делаются попытки формирования нового типа человека XXI века. Но нужна мощная консолидированная поддержка всего общества, всех государственных и гражданских институтов. Об этом говорил 22 апреля 2010 года и президент РФ Д.А. Медведев на заседании Президиума Госсовета по культуре. Согласно исследованиям российских антропологов, воспитательный эффект организованных нами мероприятий скажется через 20 лет. И если мы хотим видеть будущее России успешным, то уже сегодня должны тщательно подходить к отбору образовательных ценностей, основывая их, прежде всего, на нравственных истоках человеческой жизни. Прививая эти ценности подрастающему поколению через социальное проектирование, использование механизмов и возможностей медиаобразования и социальной рекламы, все вместе мы сможем сделать наш мир чище, добрее, ярче и позитивнее. Академия инновационного образования и развития совместно с ООО «Международная этносдипломатия» ведет активную работу по пропаганде использования механизмов средств социальной рекламы в развитии национальных традиций и гражданской ответственности детей и молодежи. Нами объявлен конкурс социальной рекламы в интернете, основной целью его является изготовление и размещение в сети интернета социальной рекламы направленной на:

-

• вовлечение детей и молодежи в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь общества;

-

• профилактику интолерантного поведения в детской молодежной среде, а также социальную реабилитацию и интеграцию в международное сообщество детей и молодых людей развивающихся стран;

-

• профилактику всех форм зависимостей (табакокурения, наркомании, интернет-зависимости, кибер-зависимости, алкоголизма, пивного алкоголизма, токсикомании, игромании и др.;

-

• формирование и продвижение конструктивных моделей поведения, в том числе развитие и популяризацию в молодежной среде идей толерантности и содействия гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактику зависимого поведения.

В ходе развития национальных традиций и гражданской ответственности детей и молодежи средствами медиатекста социальной рекламы происходит процесс смены собственных установок. Важно, чтобы он был безболезненным. В качестве системного подхода к решению этой проблемы можно привести опыт Челябинской области, где в рамках Межрегионального проекта «Формирование этико-правовой культуры и толерантности средствами медиаобразования» успешно решалась и проблема развития национальных традиций и гражданской ответственности детей и молодежи средствами медиатекста социальной рекламы

Была разработана программа, в основе которой лежит социальный заказ, отражающийся в нормативно-правовых документах (Законе «Об образовании», Программе патриотического воспитания старших подростков, программах «Формирование установок толерантного мышления и преодоления ксенофобии в российском обществе», «Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников», Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» и др.).

В ходе реализации программы решались следующие задачи:

-

1. Приобретение учащимися знаний умений и навыков в области психологии, права, культурологии, работы с медиатекстом социальной рекламы.

-

2. Консолидация сил педагогов, учащихся, родителей и социального окружения школы для разработки и реализации авторских программ, направленных на развитие национальных традиций и гражданской ответственности детей и молодежи средствами медиатекста социальной рекламы, а также программ по изучению механизма создания текста социальной рекламы и его использования в жизни старшего подростка.

-

3. Организация непрерывной деятельности учащихся в рамках учебного процесса и воспитательных мероприятий.

-

4. Накопление, обобщение и распространение опыта работы.

Системообразующими принципами программы являются системный, деятельностный и культурологический подходы. Активность реализуется субъектами программы целенаправленно, согласно их ценностным ориентирам.

В связи с этим в программе развития национальных традиций и гражданской ответственности детей и молодежи средствами медиатекста социальной рекламы выделены три блока: теоретический, методический и практический.

Содержание выстраивается с учетом цели и ориентировано на:

-

• приобретение знаний, умений, навыков общения в поликультурной информационной социальной среде с учетом правовых норм общества;

-

• принятие и присвоение общечеловеческих ценностей ;

-

• применение полученных знаний, умений в повседневной жизни и социальном проектировании;

-

• создание условий самовоспитания, саморазвития и самовыражения личности.

Был достигнут следующий результат:

-

1. Усвоение основ психологии, культурологи, права, социального творчества и социального проектирования, работа с медиатекстом социальной рекламы, которые научат навыкам бесконфликтного общения.

-

2. Повышение уровня формирования позитивного мышления и поведения, уровня креативных способностей.

-

3. Повышение ответственности за свои поступки.

-

4. Обобщение и распространение позитивного опыта работы по развитию национальных традиций и гражданской ответственности детей и молодежи средствами медиатекста социальной рекламы.

В период разработки программы лишь 12 % педагогов считали, что систематическая и целенаправленная работа с медиатекстом социальной рекламы может способствовать развитию национальных традиций и гражданской ответственности детей и молодежи.

В образовательных учреждениях есть школьные СМИ: телевидение, радио и газета, но они заполняются случайным материалом, направленным, в лучшем случае, на освещение происходящих событий или служащим для развлечения обучающихся. Такая мощная структура, как школьный сайт, не используется вообще в воспитательных целях, он служит лишь средством презентации образовательного учреждения в информационном пространстве интернета.

Никто из педагогов и не думал, что работа с медиатекстом социальной рекламы может иметь воспитательный эффект. 95 % педагогов считали, что место социальной рекламы на уличных щитах города.

В ходе разработки программы мы пришли к выводу, что критериями степени развития национальных традиций и гражданской ответственности детей и молодежи средствами медиатекста социальной рекламы могут быть: когнитивный, эмоциональный и поведенческий.

Когнитивный критерий позволяет проследить динамику такого важного умственного действия, как актуализация ценностей, ценностных ориентаций в процессе восприятия, понимания, оценивания объекта отношения и осуществления целенаправленного воздействия на него. Он позволяет отслеживать интеллектуальное развитие, опыт в различных жизненных ситуациях, где требуется найти правильную линию поведения, отличить толерантные от интолерантных поступков, определить мотивы поведения партнёров по коммуникации, рационально подойти к вопросу разрешения конфликтов.

Когнитивный критерий тесно связан с эмоциональным критерием. Эмоции служат одним из главных механизмов внутренних регулятивных процессов восприятия, понимания и оценивания тех отношений, поступков, деятельности и действий, направленных на удовлетворение актуальных отношенческих потребностей, в целенаправленном влиянии их на объекты.

Поведенческий критерий позволяет проследить в поведении и деятельности динамику развития представлений о гражданской ответственности, а также степень их соответствия уровню собственных знаний и умений.

Перечисленные критерии раскрываются посредством ряда показателей.

Когнитивный критерий. Показатели знаний о гражданственности, праве, патриотизме, социальной рекламе как социальном индикаторе отношений.

-

1 .Овладение знаниями, понимание их значения в жизни индивида и общества.

-

2 . Усвоение знаний о социальной рекламе как средстве, регулирующем отношения.

Эмоциональный критерий. Показатели «межличностных отношений».

-

1. Умение управлять своими эмоциями и потребность формировать их в соответствии с нормами общества.

-

2. Положительный эмоциональный отклик, заложенный в социальное проектирование (социальную рекламу) как пропаганду норм поведения.

Поведенческий критерий.

-

1. Наличие элементарного обобщённого опыта установления дружеских отношений между людьми, сверстниками.

-

2. Умение на практике реализовывать знания в области права и социальной рекламы.

Рассмотрим некоторые приемы и направления работы программы. Очень важным, на наш взгляд, видом деятельности является акцентирование на уроках гуманитарного цикла внимания детей и молодежи на социальных проблемах в молодёжной среде и в обществе. Тексты художественных произведений могут быть прекрасными образцами решения социальных проблем. Школьники с удовольствием используют героев литературных произведений в качестве главных героев роликов и плакатов социальной рекламы. Особый интерес вызывают сказочные персонажи. Наиболее часто встречается кот Леопольд, кот Матроскин, герои Великой Отечественной войны. Но, к сожалению, необходимо констатировать тот факт, что они не ассоциируют героев литературных произведений, изучаемых на уроках, с героями повседневной жизни. Для них мир литературы – это другой, отличный от их современных увлечений и притязаний. Да, они научены давать правильные характеристики поступкам литературных героев, но считать их образцами или эталонами положительных или отрицательных образцов они не в состоянии. Этот наш взгляд свидетельствует о том, что нет глубины восприятия литературного текста, сопереживания героям. Подрастающее поколение сейчас интересуется часто сменяющимися героями телесериалов и комиксов. Они более наглядны, красочны и не требуют умственных и эмоциональных усилий для составления их психологического портрета, так как очень часто это заложено в зрительном образе. Поэтому в детских работах часто появляются черепашки ниндзя, спанчбобы и винксы. Очень интересной была работа по формированию каталога крылатых выражений и цитат из произведений и высказываний известных людей, которые можно было бы использовать при создании медиатекстов социальной рекламы. В него вошли также пословицы и поговорки, четверостишия. Некоторые примеры творческих заданий из рабочей тетради приведены в качестве примера в Приложении (Приложение № 1).

Конечно, родители не были сторонними наблюдателями в этом важном творческом процессе. Школа является ведущим звеном в системе воспитания подрастающего поколения, поэтому ей и принадлежит основная роль в организации совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности. Рассматривая проблему консолидации сил учителей, родителей и общественности по развитию национальных традиций и гражданской ответственности детей и молодежи, мы поставили задачу реализации максимального использования воспитательных возможностей коллектива учителей, родителей и ближайшего социального окружения. Разработанная вместе с классными руководителями программа согласованной деятельности учителей, родителей и представителей социальной общественности включала беседы, лекции, тренинги, игры, организацию деятельности школьного радио, телевидения, выпуск школьной газеты, совместные совещания, собрания, встречи по педагогическому всеобучу родителей, а также изучение особенностей работы с медиатекстом социальной рекламы как особого вида социального творчества. Родители активно участвовали в работе вместе с детьми, кроме того члены родительских комитетов приглашались в качестве членов жюри на конкурсы плакатов и видеороликов социальной рекламы. Традиционным в экспериментальных классах был просмотр видеороликов в начале родительских собраний. С одной стороны, он выполнял рефлексивную функцию, так как большинство родителей пришли на собрание после сложного трудового дня и необходимо было снять эмоциональное напряжение, с другой стороны, они могли гордиться успехами своего ребёнка, так как иногда это было его единственным на тот момент достижением. Кроме того, по нашему мнению, в эти моменты происходило и социальное просвещение родителей, они могли видеть глазами детей те проблемы, которые очень часто в своей взрослой жизни они стараются не замечать.

Важным воспитательным механизмом был кабельный канал, вещание которого осуществляется в центральной части города, а это тот микросоциум, где проживают субъекты нашей программы. По договорённости с руководством канала в каждый рекламный блок были включены работы школьников. Кроме того, они использовались в качестве телевизионных заставок. А это значит, что видеть их могли не только сами дети и их родители, но и соседи, друзья по школе и по двору. Это, несомненно, поднимало авторитет ребят в глазах сверстников, и, как следствие, желание совершенствовать свои произведения.

Эти подростки активно участвовали в конкурсах социальной рекламы. Так, например, из 64 работ участников городского конкурса 24 работы были от участников экспериментальных групп. Все призёры и победители городского этапа были из этих классов. Кроме того, работа «Непослушный пешеход» учащейся школы № 7 Николаевой Дарьи стала лауреатом Всероссийского этапа Ежегодного национального конкурса социальной рекламы «Новое пространство России», а ролик «Дорогой добрых дел» Александры Белоусовой из школы № 6- победителем и номинантом на получение премии Президента РФ «По поддержке талантливой молодёжи». Эти ролики разные по исполнению и социальной направленности. Работа Дарьи участвовала в номинации «Культура на дороге». Это игровой ролик, главный герой -ёжик не знал сначала ничего о правилах движения, но так как у него был наставник, еж стал прилежным пешеходом. В своём интервью Дарья говорит, что работа над роликом была очень увлекательной, очень много пришлось потратить времени на продумывание его концепции, а техническое решение не самое сложное, так как сделано в обычной программе Windows Movie Maker. Педагоги дошкольных образовательных учреждений обращались в школу за разрешением использования этого ролика в качестве обучающего фильма на занятиях в детском саду. Ролик второй победительницы Александры участвовал в одноимённой номинации. В нём девочка наглядно и образно показала, что в силах каждого раскрасить серые будни жизни в яркие цвета, нужно лишь иметь желание и приложить хотя бы немножечко усилий. Обе работы позитивны, эмоционально окрашены, привлекают своей простотой и непосредственностью. Наверное, по этой причине они были использованы в сюжете первого канала, рассказывающем о Церемонии награждения конкурса.

Таким образом, актуальность решения проблемы развития национальных традиций и гражданской ответственности детей и молодежи средствами медиатекста социальной рекламы обусловлена происходящими социальноэкономическими изменениями, процессами модернизации образования, актуализацией идеи гуманизации образования. Современный информационный век побуждает педагогов рассматривать социальную информацию и социальную рекламу, как один из способов образования, а системный подход к решению этой проблемы может обеспечить качественный результат.

145-159.

Толерантность: культурная норма и политическая необходимость [Текст]: автореф… д-ра философ.наук /В.В.Шалин. - Ростов на Дону, 2000. - 69с.

Приложение № 1

Примеры заданий из рабочей тетради школьника

Задание 4. Посмотри ролики социальной рекламы в номинации «Много религий – одна страна» и придумай свой сюжет ролика.

Задание 5. Нарисуй «странного человека», образ которого можно использовать в социальной рекламе.

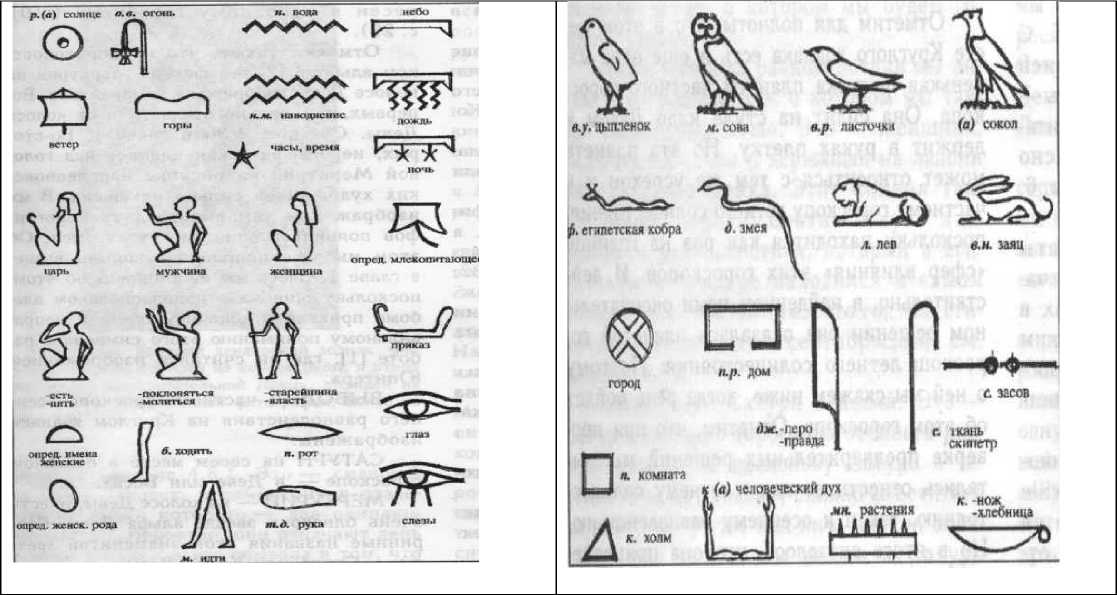

Задание 3. Древние египтяне не знали алфавита и для письма пользовались иероглифами. В наши дни часть иероглифов расшифрована учеными, и мы можем узнать, о чем сообщали египтяне своим современникам. На картинках представлены некоторые из иероглифов.

Попробуйте составить слоган для плаката социальной рекламы по теме занятия, используя иероглифы.

Задание 5. На камеру или мобильный телефон снимите мини- сюжет о добрых отношениях своих друзей, соседей во дворе, в семье. Разместите его на сайте школы .

Список литературы Развитие национальных традиций и гражданской ответственности детей и молодежи средствами медиатекста социальной рекламы

- Амонашвили, Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса [Текст] / Ш.А.Амонашвили. - Минск, 1980.-170 с.

- Баранов, О.А. Школьные киноклубы и их роль в кинематографи¬ческом воспитании старшеклассников [Текст]: дис.... канд. искусств./О.А.Баранов - М. , 1968.

- Библер, В.С. Две культуры. Диалог культур (опыт определения) [Текст] /В.С.Библер// Вопросы философии.-1989. -№ 6.- С. 25-34.

- Бетти, Э. Риэрдон Толерантность – дорога к миру [Текст] /Э.Бэтти Риэрдон. – М.: Бонфи, 2001. -304с.

- Божович, Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе [Текст] /Л.И.Божович // Вопросы психологии.- 1979.- №2.- С. 27-34.

- Васильева, Г.П. Народное декоративно-прикладное искусство как источник этногинеза [Текст] / Г.П. Васильева- М.:Наука, 1973. - 19с

- Выготский, Л.С. Избранные психологические исследования. Мышление и речь. Проблемы психологического развития ребенка: Психол.очерк [Текст] /Л.С.Выготский; под ред. А.Н.Леонтьева, А.Р.Лурия. - М.:Изд-во АПН РСФСР,1956.-519 с.

- Гершунский, Б.С Толерантность в системе ценностно-целевых приоритетов образования [Текст] / Б.С.Гершунский // Педагогика.-2002.- №7. - С.3-12.

- Глазычев, С.Н. Методологические аспекты сознания педагогики толерантности [Текст] /С.Н.Глазычев //ЭКО: Экология. Культура. Образование. - Ставрополь.-2002.- №6. -С.13-19.

- Грибок Н.Н. Социальная реклама [Текст]: уч. пособие/ М.: Изд-во Московского гум. ун-та, 2008.- 76с.

- Дмитриев, Г.Д. Многокультурное образование [Текст] /Г.Д.Дмитриев. –М., 1999. -208с.

- Загвязинский, В.И. Методология и методика дидактического исследования [Текст] / В.П.Загвязинский – М.: Педагогика, 1982. – 160с.

- Каган, М.С. Философия культуры [Текст]: монография /М.С.Каган. -СПб.: Питер , 1996. - 235 с

- Коменский, Я.А. Избранные произведения [Текст] /Я.А.Коменкский; сост.И.Д.Чечель.- М.:Педагогический поиск,1996. - 221с.-(Антология гуманной педагогики).

- Комарова, Т.С. Школа эстетического воспитания [Текст] /Т.С. Комарова. - М.: Издательский Дом «Зимородок», 2006. - 418 с. (Педагогика детства).

- Комарова, Т.С., Эстетическая развивающая среда в ДОУ. Учебно-методическое пособие [Текст]: учебно-методическое пособие/ Т.С. Комарова, О.Ю. Филлипс -М.: Педагогическое общество России, 2005. -128 с.

- Комогоров, П.Ф. Формирование толерантности в межличностных отношениях студентов вуза [Текст]: автореф. дис…канд. пед. наук /П.Ф.Комогоров. - Курган, 2000. -23с.

- Крупская, Н.К. Интернациональное воспитание детей в начальной школе: в 6 т. Т.6 [Текст] / Н.К.Крупская. - М., 1980. -С. 72-76.

- Леонтьев, А.Н. Категория деятельности в современной психологии [Текст] /А.Н.Леонтьев // Вопросы психологии.- 1979.- № 3. - С.11-16

- Макаренко, А.С. О воспитании [Текст]: сборник /А.С.Макаренко - 2-е изд. –М.:Политиздат,1990.-114с.

- Малхозова, Ф.М. Социально-психологические особенности этнической толерантности в поликультурном регионе [Текст]: автореф. дис…канд. психолог. наук / Ф.М.Малхозова - М., 1999. – 27с.

- Маркарян, Э.С. Теория культуры и современная наука: (логико-методологический анализ) [Текст] / Э.С.Маркарян. - М.: Мысль, 1983.-284с.

- Маслоу, А.Г Мотивация и личность [Текст] /А.Г.Маслоу. -М.: Евразия, 1999.-479с.

- Мещанинова, Т. Толерантность - базовое умение разрешать конфликты [Текст] /Т.Мещанинова, И.Корягина //Толерантность – дорога к миру, согласию, справедливости. Вып.1- Иваново,2003.-С. 35-46

- На пути к толерантному сознанию [Текст]/ Под.ред Асмолова А.Г. – М., 2000. -225с.

- Николайшвили, Г. Г.Социальная реклама: теория и практика [Текст] /Г.Г. Николайшвили.- М.:Виртуальная галерея,2006.-200с.:ил

- Одинцова, С.М. Анализ фильма как один из факторов совершенс¬твования профессиональной подготовки студентов-филологов педагоги¬ческих институтов [Текст]: дис.... канд. пед. наук /С.М.Одинцова. - М., 1981

- Сухомлинский, В.А. О воспитании [Текст] /В.А.Сухомлинский; сост. и авт.вступ.очерков С.Соловейчик.-3-е изд.-М.:Политиздат,1979.-270с

- Палаткина, Г.В. Мультикультурное образование в полиэтническом регионе [Текст]: монография /Г.В.Палаткина.- Астрахань: Изд. Астраханского гос.пед.университета, 2001.-167с.

- Петровский, А.В. История психологии [Текст]: учеб. пособие для высш. школ /А.В.Петровский.- М.: Рос.Гос.Гуманит.Ун-т, 1994.- 445с.

- Поличко, Г.А. Межпредметные связи литературного курса и факультатива по основам киноискусства как средство эстетического развития старшеклассников[Текст]: дис.... канд. пед. наук /Г.А.Поличко.- М., 1987.

- Рабинович, Ю.М. Взаимодействие литературы и кино в эстетичес¬ком воспитании старшеклассников[Текст]: дис.... канд. пед. наук /Ю.М.Рабинович.- М., 1966.

- Рязанов, Ю. Договоримся учиться [Текст] /Ю.Рязанов, С.Юсфин // Директор школы.-1998.- №1.- С.35-45.

- Семёнов, В.Е Социальная реклама как средство воспитания и творчества юных граждан [Текст] / В.Е Семёнов, А.Н. Новокшёнов // СПб.:Астерион, 2008.- 40 с.

- Толерантность: мой шаг [Текст] /Под.ред. Ф.В Микушина. - Ростов на Дону: изд-во «Дана»,2002.-50с

- Учитель и ученик: возможность диалога и понимания [Текст]. Том 1/ по обш. ред. Л.И. Сёминой.-М.: «Бонфи»,2001-403с

- Ушинский, К.Д. О народности в общественном воспитании. Родное слово [Текст]./К.Д.Ушинский // Избр.пед.соч.в 2х т.- М.: Педагогика, 1974.- т.1.- С. 145-159.

- Федоров, А.В. Медиаобразование и медиаграмотность[Текст]: учебное пособие для вузов /А.В. Фёдоров.- Таганрог: Кучма, 2004.- 340с.

- Шариков, А.В. Возрастные особенности телевизионных ориентаций школьников [Текст]: дис.... канд. пед. наук.- М.: 1989. Шалин, В.В. Толерантность: культурная норма и политическая необходимость [Текст]: автореф… д-ра философ.наук /В.В.Шалин. - Ростов на Дону, 2000. - 69с.

- Шмаков, А.Н. Воспитание толерантности у детей старшего дошкольного возраста [Текст]: дис..маг.пед. /А.Н.Шмаков –Волгоград, 2001.- 106с

- Эльконин, Б.Д Избранные психологические труды: проблемы возрастной и педагогической психологии [Текст]/Б.Д.Эльконин; под ред. Фельдшейна. – М.:Педагогика, 1995.-224с.

- Якунин, В.А. Педагогическая психология [Текст]: учеб. пособие/ В.А.Якунин – СПб.: Полиус, 1998. – 639 с.