Развитие научных коммуникаций на пространстве СНГ (по материалам опроса ученых стран содружества)

Автор: Скаковская Людмила Николаевна, Мальцева Анна Андреевна, Титович Игорь Владимирович

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты исследования роли русского языка на пространстве СНГ, проведенного на основе анкетирования представителей научно-образовательного сообщества стран Содружества. Как показывают данные опроса, русский язык довольно широко используется в качестве средства научной коммуникации в странах СНГ, при этом имеются возможности расширения его присутствия в научно-образовательной сфере.

Русский язык, снг, научные коммуникации, анкетирование

Короткий адрес: https://sciup.org/146281487

IDR: 146281487 | УДК: 378(1-6СНГ)

Текст научной статьи Развитие научных коммуникаций на пространстве СНГ (по материалам опроса ученых стран содружества)

После распада Советского Союза в 90-е годы русский язык стал самым удобным средством коммуникации и связующим звеном на пространстве СНГ, при этом в силу политических факторов современное состояние русскоязычных коммуникаций в странах СНГ характеризуется отрицательной динамикой.

Все большее значение приобретают национальные языки и английский язык, что особенно заметно в сфере научных коммуникаций. Продвижение русского языка как языка научной коммуникации на пространстве СНГ становится важной национальной задачей, которая может быть решена на основе результатов исследования современного состояния уровня распространенности русского языка в научной сфере.

В целях разработки рекомендаций по развитию научных коммуникаций на русском языке с партнерами из стран СНГ и расширению русскоязычной научной среды на их территории авторами было проведено анкетирование представителей научно-исследовательских организаций и вузов стран – членов СНГ (за исключением России). В опросе участвовало 286 респондентов, наибольшее число которых приходится на представителей Беларуси и Казахстана.

По результатам анкетирования получены следующие результаты, подробно представленные ниже (см. также: [1]).

На вопрос «Укажите свой уровень владения русским языком» были получены следующие ответы: знаю в совершенстве – 58 %; владею на бытовом уровне – 29 %; читаю, перевожу со словарем, могу объясняться – 13 %.

В среднем по выборке большинство респондентов указывает на высокий уровень владения русским языком, около трети владеют на бытовом уровне. Лица, не владеющие русским языком, в опросе не участвовали. Для большинства респондентов русский язык не является родным (54 % респондентов).

Респондентам также был задан вопрос об использовании русского языка для общения с коллегами в своей стране. Большинство ответивших используют русский язык наряду с национальным (57 %), общаются исключительно на русском языке – 34 %, исключительно на национальном – 9 %.

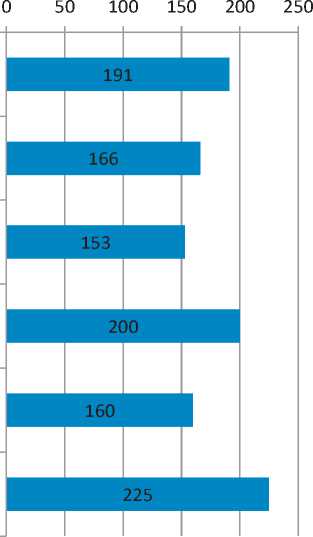

На вопрос « Укажите направления использования русского языка как средства научной коммуникации» ответы распределились следующим образом (рис. 1).

чтение научных работ и периодики на русском языке подготовка публикаций на русском языке выполнение научноисследовательских работ на русском языке участие в русскоязычных научных мероприятиях подготовка и защита научноквалификационных работ

(диссертаций) на русском языке неформальное общение с русскоговорящими коллегами

Рис. 1. Направления использования русского языка как средства научной коммуникации

Самым популярным ответом оказался ответ «неформальное общение с рус-скоговорящими коллегами». На втором / третьем месте – «участие в русскоязычных научных мероприятиях», «чтение научных работ и периодики на русском языке». Несколько ниже показатели, характеризующие активность по подготовке публикаций, научно-квалификационных, научно-исследовательских работ на русском языке. Это объясняется в том числе более высокой востребованностью англоязычных публикаций в журналах, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science , наличием собственных систем подготовки кадров высшей квалификации и защит научно-квалификационных работ в странах СНГ, а также недостаточным числом грантов и программ для финансирования НИР на русском языке, в том числе совместных.

На вопрос « Как часто в среднем вы публикуете статьи (доклады конференции) на русском языке?» бы ли получены следующие ответы: три раза в год и более – 28 %; два раза в год – 19 %; один раз в год – 25 %; не публикую – 28 %.

Как показывают данные рис. 1, доля ученых из стран СНГ, публикующих хотя бы раз в год статьи и (или) доклады на русском языке, более 70 %, при этом практически треть отметила наличие публикаций три раза в год и более.

Самыми активными в части публикаций на русском языке оказались представители Республики Беларусь и Республики Казахстан – три раза в год и более.

Вариант «не публикую» лидирует у представителей Республики Молдова, Республики Армения, Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики. При этом процент респондентов, которые осуществляют публикации, даже в этих странах СНГ довольно высок. Очевидно, что в данном случае не мог быть учтен фактор самой публикационной активности ученых, поскольку в ряде случаев отмечается их низкая мотивация к исследовательской деятельности ввиду отсутствия непосредственных задач и финансирования.

На вопрос «Как часто в вашей организации проводятся научные мероприятия на русском языке?» получены следующие ответы: пять раз в год – 32 %; три-четыре раза в год – 19 %; один-два раза в год – 24 %; не проводятся – 25 %.

Как показывают данные в разрезе отдельных стран СНГ, значительное число научных мероприятий на русском языке проводится в Беларуси и Казахстане. В других странах СНГ респонденты практически не указывают на то, что мероприятия проводятся пять раз в год и более. Большинство участников опроса из Азербайджанской Республики и Республики Молдова отметили, что мероприятий на русском языке в их организациях не проводится. Среди стран СНГ, в которых респонденты отметили в среднем более высокую частоту проведения мероприятий на русском языке, выделяются Армения и Таджикистан, Кыргызская Республика. В целом даже с учетом определенного процента ответов, указывающих на отсутствие русскоязычных мероприятий, активность в части их проведения на территории стран СНГ может характеризоваться как довольно высокая, при этом существует необходимость дальнейшей популяризации русского языка как средства научной коммуникации и развития системы русскоязычных мероприятий.

Уровень участия самих респондентов в научных мероприятиях на территории Российской Федерации представлен следующими данными: три раза в год и более – 12 %; два раза в год – 20 %; один раз в год – 36 %; не участвую – 32 %.

Более половины опрошенных указали на участие в русскоязычных мероприятиях на территории Российской Федерации, что демонстрирует довольно высокую активность и заинтересованность в сотрудничестве с коллегами из России. При этом большинство опрошенных (36 %) участвует в научных мероприятиях в Российской Федерации в среднем один раз в год, что в том числе связано с ограниченными возможностями многих вузов и научных организаций стран СНГ по оплате расходов на командировки. Эти же причины во многом обусловили тот факт, что 32 % респондентов указали, что в в научных мероприятиях на территории России участия не принимали. В условиях развития цифровых технологий и распространенности практики проведения научных мероприятий в режиме онлайн данная проблема существенно снижает свою остроту, при этом целесообразность живого общения с коллегами все же остается.

На вопрос «Участвуете ли вы в совместных научно-исследовательских работах с российскими коллегами?» отрицательный ответ дали 86,4 % опрошенных, что обусловлено недостаточным количеством конкурсных мероприятий, направленных на отбор и финансирование совместных научно-исследовательских проектов.

Как показывают данные рис. 1, наибольшее число респондентов, указавших в анкетах положительный ответ, приходится на представителей Беларуси и Казахстана. Среди участников опроса из Молдовы и Таджикистана отсутствуют представители, принимавшие участие в совместных с российскими коллегами исследованиях.

На вопрос «Считаете ли вы необходимым расширять использование русского языка как средства научной коммуникации?» положительно ответили 82,5 % принимавших участие в опросе участников.

Отмечается, что в каждой из стран – членов СНГ присутствует доля респондентов, считающих приемлемым уровень развития русского языка как средства научной коммуникации на их территории. Наиболее высокие показатели отмечаются среди респондентов из Молдовы и Таджикистана. В количественном выражении, в соответствии с числом участников опроса, наибольшее число положительно ответивших на поставленный вопрос анкеты отмечается в Беларуси и Казахстане

Дополнительно в рамках исследования были собраны предложения представителей научно-образовательного сообщества стран СНГ, направленные на расширение научных коммуникаций на русском языке на пространстве СНГ. Отмечается, что рекомендации в своих анкетах оставила порядка 30 % участников опроса.

Предложения можно условно разделить на тематические блоки.

-

1. Снижение административных барьеров в сфере науки:

– безоговорочное признание дипломов доктора (кандидата) наук (убрать необходимость нострификации);

– устранение существующих барьеров, когда соискатель не может выехать для защиты диссертации в Россию без соответствующего разрешения ВАК (Республика Беларусь).

-

2. Развитие системы совместных научных исследований:

– расширение совместных грантов и программ для проведения исследований по различным отраслям фундаментальной и прикладной науки.

-

3. Повышение публикационной активности в части совместных публикаций и расширения доступа к базам цитирования:

– развитие совместной библиографической и полиграфической деятельности по научным дисциплинам;

– расширение возможности бесплатных публикаций в изданиях, включенных в Перечень ВАК РФ;

– подготовка совместно с российскими коллегами учебно-методической литературы;

– доступность публикуемых научных изданий РИНЦ, повышение статуса РИНЦ и научных журналов, издаваемых на русском языке;

– более широкое использование русского языка в изданиях, входящих в наукометрические базы Web of Science и Scopus ;

– регулярные конкурсы на лучшее научное издание на русском языке.

-

4. Расширение возможностей в части организации совместных образовательных программ, в том числе в сфере дополнительного образования научно-педагогических кадров:

– развитие совместных образовательных программ с российскими вузами;

– расширение программы стажировок для преподавателей из стран СНГ в вузах Российской Федерации;

– привлечение для научного руководства докторантов российских коллег;

– чтение лекций студентам на русском языке ведущими российскими учеными (по приглашению руководства университетов стран СНГ).

-

5. Развитие системы совместных научно-образовательных мероприятий и программ научного обмена:

– организация междисциплинарных семинаров и круглых столов, которые позволили бы исследователям из разных областей науки найти точки соприкосновения, обсудить возможности совместных исследований;

-

– снижение финансовых барьеров для участия в научных мероприятиях (отмена оргвзноса, поиск источников для финансирования командировочных расходов);

-

– проведение сколаршипов (научного обмена с командировкой в страну-партнера);

-

– развитие совместных мероприятий, направленных на популяризацию науки;

-

– проведение предметных совместных олимпиад; международных движений, например, экологических;

-

– обмен исследовательскими группами студентов в летнее время и во время каникул по изучению культурного наследия по областям.

Приведенные рекомендации охватывают довольно широкий круг вопросов совместной деятельности представителей стран СНГ в научно-образовательной сфере, при этом во многих случаях в центре внимания оказывались не только и не столько вопросы научных коммуникаций на русском языке, сколько вопросы финансирования совместной деятельности. Россия продолжает продвигать русский язык на территории СНГ как средство общения, это является фактором «мягкой силы», влияния на сопредельные государства, что в том числе должно обеспечиваться финансовыми вложениями. Система подобных мероприятий реализуется на территории СНГ и в большей степени связана с развитием школ на русском языке, но в меньшей – с вовлечением научного сообщества и представителей высшей школы в развитие русского языка как средства научной коммуникации.

Одной из рекомендаций, поступивших от представителя Республики Армения, стало расширение направлений и количества совместных проектов в сфере русского языка и литературы, которые может организовывать Российская Федерация для представителей стран СНГ, что обеспечит расширение сферы влияния русского языка.

Помимо непосредственно организационных направлений совместной деятельности, представители научно-образовательного сообщества стран СНГ высказали предложение о необходимости тезауруса терминологического аппарата на русском языке для единообразия научного диспута. Действительно, активное развитие ряда научных направлений приводит к появлению принципиально новых терминов, которые требуют разъяснения коллегам, для которых русский язык не является родным.

Таким образом, проведенное исследование наглядно демонстрирует активное присутствие русского языка как средства научной коммуникации на пространстве СНГ, при этом отмечается, что в большей степени он распространен на территории Беларуси и Казахстана, что обусловлено историческими особенностями и высокой долей русского населения на их территориях. В других странах СНГ русский язык используется в научно-образовательной сфере не настолько активно, но не теряет своей популярности для большей части научно-педагогического персонала вузов и научных организаций [2].

Очевидно, что в условиях активного распространения английского языка в сфере науки требуется усиление внимания к вопросам сохранения русскоязычного научного пространства в странах СНГ с непосредственным участием представителей государственных органов и научных и образовательных организаций из Российской Федерации.

DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC COMMUNICATIONSON

About the authors:

SKAKOVSKAYA Lyudmila Nikolaevna – Acting Rector of Tver State University, Doctor of Philology, Professor (170100, Tver, Zhelyabova str,, 33), e-mail: rector@ tversu.ru.

Список литературы Развитие научных коммуникаций на пространстве СНГ (по материалам опроса ученых стран содружества)

- Русский язык как язык научных коммуникаций на пространстве СНГ: монография / Л. Н. Скаковская, А. А. Мальцева, И. Н. Монахов, Е. В. Клюшникова, Н. Е. Барсукова. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2018. 218 с.

- Скаковская Л. Н., Клюшникова Е. В. Роль и значение русского языка на пространстве стран СНГ в современных условиях // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2018. № 3. С. 139-144.