Развитие организационно-финансового инструментария активизации инновационных технологических экопроектов в регионах Арктической зоны РФ

Автор: Головина Т.А., Матвеев В.В., Авдеева И.Л.

Журнал: Арктика и Север @arcticandnorth

Рубрика: Социально-экономическое развитие

Статья в выпуске: 60, 2025 года.

Бесплатный доступ

Современная макроэкономическая и геополитическая ситуация в совокупности с действующими мерами государственной поддержки всё чаще стимулируют отечественные предпринимательские структуры к реализации новых инвестиционных инициатив, призванных по задумке представителей органов власти и парламентариев улучшить социально-экономическое положение мест локализации таких проектов. Вместе с тем на практике подобное развитие, к сожалению, сопряжено с определёнными экологическими рисками. Например, с загрязнением воды, воздуха, почвы и уничтожением прочих ключевых элементов окружающей среды. Особенно такое негативное воздействие губительного для уникальных экологически чистых территорий, одной из которых выступает российская часть мировой Арктической зоны. В связи с этим целью настоящего изыскания выступает разработка соответствующих научно-практических рекомендаций по активизации и масштабированию инвестиционной активности предпринимательских структур, реализующих экологически направленные инвестиционные проекты в границах АЗРФ. При этом сущность настоящих нововведений основана на комбинированном подходе. В частности, предлагается внедрение в национальную экономику до 7 новых прямых мер финансового стимулирования экоинвестиций бизнеса, до 5 изменений в региональное и федеральное законодательство, до 3 прямых финансовых вливаний в общественный сектор, а также существенная корректировка налогового законодательства. С практической точки зрения это позволит создать новые преференциальные условия для бизнеса и активизировать эконаправленное инвестиционное мышление, а также устранить накопленный экологический вред, восстановить и оздоровить большинство природных объектов, сохранить биологическое разнообразие, развить систему комплексного экомониторинга и сделать новый существенный шаг на пути к созданию экономики возобновляемых ресурсов.

Окружающая среда, экологическая безопасность, Арктическая зона РФ, инвестиции, инвестиционные процессы, ESG-проекты, инструменты активизации предпринимательских структур, экономика возобновляемых ресурсов

Короткий адрес: https://sciup.org/148331564

IDR: 148331564 | УДК: [332.1:338.2:330.322](985)(045) | DOI: 10.37482/issn2221-2698.2025.60.42

Текст научной статьи Развитие организационно-финансового инструментария активизации инновационных технологических экопроектов в регионах Арктической зоны РФ

DOI:

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 23-28-00659,

Национальное достояние Российской Федерации включает в себя одновременно множество элементов, среди которых стоит обособлено отметить её объективное пространственное преимущество. В частности, одной из ярких территориальных «жемчужин» российского пространства выступает именно отечественная часть так называемого мирового пояса Арктической зоны. На практике для нашей страны данная территория характеризуется географическим объединением некоторых субъектов РФ по определённым природноклиматическим признакам. Например, по продолжительности холодного периода, по площади снежного покрова и концентрации ледяных масс, а также по наличию уникальной природной экосистемы, характеризующейся неповторимыми живыми организмами, самобытной средой их обитания и критически важными для национальной экономики (но лимитированными) полезными ископаемыми.

В связи с этим Правительством РФ совместно с законодательной ветвью власти уделяется пристальное внимание вопросам социально-экономического развития территорий субъектов, входящих в состав национальной Арктической зоны. Так, согласно имеющимся историческим данным, впервые настоящей проблематикой озаботились законодатели ещё в

1998 г. (проект ФЗ «Об арктической зоне Российской Федерации» 1). Однако в этот период времени дополнительные федеральные финансовые ресурсы для развития указанной территории просто отсутствовали, и правительство должным образом не смогло поддержать данную инициативу. Настоящая финансовая «несостоятельность» продлилась довольно-таки долгое для страны время. Поэтому следующий шаг на пути к формированию современной Арктической зоны наступил только в 2008 г. с утверждением Президентом РФ стратегического документа об «Основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 2. Настоящий правовой акт примечателен тем, что он впервые в эпоху современной России утвердил фактический перечень регионов и их территорий, входящих в состав рассматриваемой зоны. Далее многочисленными предстателями региональных и федеральных государственных структур была проведена существенная работа по уточнению действующих сухопутных и морских границ для данной территории. При этом настоящая работа продолжается и по сей день.

Что же касается предоставления регионам-резидентам какого-либо специализированного расширенного инструментария для достижения искомого ускоренного социальноэкономического развития, то начиная с ноября 2015 г. Правительством РФ совместно с федеральными законодателями возобновлена работа по формулированию уникальных преференциальных (организационных, налоговых, имущественных и прочих льготных) условий ведения хозяйственной деятельности для бизнеса. По замыслу разработчиков обновленного законопроекта, усиление предпринимательской активности будет способствовать не только росту количества новых бизнес-единиц, но и наполнению бюджетной системы новыми налоговыми поступлениями, усилению инвестиционного потока, росту занятости и увеличению прямых доходов населения, что является косвенными признаками социальноэкономического развития субъектов рассматриваемой Арктической зоны.

В целом итогом проделанной работы органов государственной власти и парламентариев стало принятие федерального закона № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» 3. Его содержание предполагает, с одной стороны, регулирование общих организационных вопросов в части определения территориальных границ, создания специализированного экономикоправого режима, возложения соответствующих управленческих и контрольно-надзорных полномочий, а также установления прочих особенностей функционирования именно самой преференциальной зоны. С другой же стороны, настоящим правовым актом осуществляется регламентирование особых (льготных) условий осуществления предпринимательской, в том числе инвестиционной, деятельности, а также порядок и условия их получения. В частности, резиденты АЗРФ могут воспользоваться послаблениями по федеральным, региональным и местным налогам, возмещать часть расходов по уплате страховых взносов, а также субсидиями на возмещение процентной ставки по кредитам и субсидиями на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям. При этом комбинация указанных преференций отчасти является лучшей практикой государственной регуляторной политики аналогичных территорий, поскольку не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом.

В то же время даже простой обзорный анализ всей совокупности принятых подзаконных актов свидетельствует о практически полном отсутствии мер дополнительного стимулирования инвестиционных проектов, полностью направленных или хотя бы отчасти связанных с улучшением экологической обстановки в отмеченных арктических регионах. Условными исключениями выступают: во-первых, действующие ограничения, связанные с предоставлением указанных преференций для проектов в области добычи полезных ископаемых; во-вторых, локальные инициативы инвесторов по реализации туристических проектов экологической направленности; и в-третьих, отдельные проекты физических лиц и общественных объединений, призванные убеждать бизнес-сообщество работать с учётом экостандартов. Однако на практике этого объективно недостаточно для нивелирования накопленных негативных последствий и исправления сложившейся экологической ситуации.

Вместе с тем, несмотря на отсутствие прямых мер стимулирования привлечения частного «зелёного» инвестиционного капитала, необходимо отметить, что в указанных регионах действуют как собственные региональные государственные программы, так и осуществляется реализация национальных (федеральных) проектов, связанных с обеспечением экологической безопасности. Кроме того, определённая часть бизнес-сообщества самостоятельно уделяет пристальное внимание вопросам сохранения природных ресурсов и минимизации экологического ущерба с целью обеспечения благоприятного имиджа и создания благоприятной социально-экономической обстановки. Так, в табл. 1 нами представлена динамика затрат субъектов Арктической зоны, направляемых на охрану окружающей среды.

Таблица 1

Динамика затрат субъектов Арктической зоны на охрану окружающей среды, млрд руб.4

|

Субъекты Арктической зоны |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

2021 г. |

2022 г. |

2023 г. |

Абсолютное отклонение |

|

Мурманская область |

5,92 |

6,58 |

6,72 |

6,86 |

7,76 |

7,50 |

1,58 |

|

Ненецкий автономный округ |

0,39 |

0,31 |

0,39 |

0,44 |

0,39 |

0,41 |

0,02 |

|

Чукотский автономный округ |

н/д |

0,27 |

0,26 |

0,79 |

0,66 |

0,75 |

0,48 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

5,62 |

7,22 |

8,11 |

9,24 |

10,42 |

10,77 |

5,15 |

4 По данным территориальных органов государственной статистики соответствующих субъектов РФ.

|

Архангельская область |

4,18 |

4,14 |

5,14 |

5,39 |

6,38 |

6,21 |

2,02 |

|

Республика Коми |

н/д |

н/д |

н/д |

н/д |

н/д |

н/д |

х |

|

Республика Саха (Якутия) |

9,07 |

11,59 |

10,58 |

10,02 |

12,45 |

16,90 |

7,83 |

|

Красноярский край |

25,73 |

30,12 |

27,36 |

23,64 |

37,49 |

43,28 |

17,56 |

|

Республика Карелия |

н/д |

1,91 |

2,06 |

2,40 |

2,52 |

2,84 |

0,93 |

|

Итого затрат для субъектов АЗ РФ 5 |

50,91 |

62,12 |

60,62 |

58,77 |

78,08 |

88,65 |

37,75 |

Анализ представленной информации свидетельствует о наличии в практике изучаемых субъектов РФ умеренного, но скачкообразного роста объёма затраченных на улучшение экологической ситуации финансовых ресурсов. В частности, общий прирост за весь исследуемый шестилетний период фиксируется на уровне 74,13%, или на 37,75 млрд рублей. При этом наибольшее воздействие на формирование настоящего значения оказывают именно Красноярский край, Республика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий автономный округ. Их совокупное влияние достигает в 2023 г. более чем 80%.

В подобных обстоятельствах недостаток сведений в 2018 г. от двух регионов (Чукотский автономный округ и Республика Карелия), ввиду наличия у данных субъектов относительно скромных показателей социально-экономического развития, не способен оказать критическое влияние на рассматриваемые тренды. Аналогичная ситуация, только с полным отсутствием данных, прослеживается и для Республики Коми. В данном случае, согласно статистическим данным, влияние индикаторов республики на общее национальное развитие также крайне невелико, а значит, по-нашему мнению, для изучаемой динамики затрат на охрану окружающей среды Арктической зоны прослеживается идентичный тренд.

Наименьшее влияние на улучшение экологической ситуации в рассматриваемом макрорегионе оказали Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Республика Карелия. Их совокупное воздействие в общей структуре экозатрат достигает лишь 4,5%. Следовательно, для развития экологической составляющей Арктической зоны именно данным регионам нужно уделять приоритетное внимание.

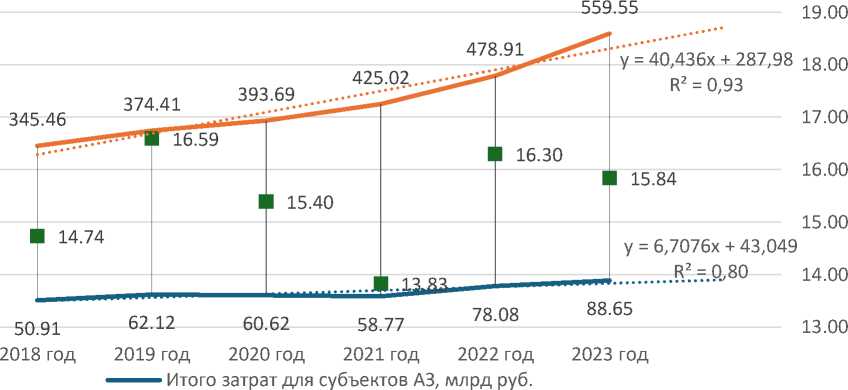

Что касается изучения динамики удельного веса затрат на охрану окружающей среды субъектов Арктической зоны в общей структуре экозатрат всех субъектов РФ (рис. 1), то подобный анализ позволяет утверждать о существовании для факторных компонентов данного индикатора весьма неоднозначных трендов. В частности, на графике отмечается, с одной стороны, падение темпов роста затрат общенационального уровня в 2020–2022 гг., а с другой — отрицательная динамика затрат субъектов АЗРФ в 2020 и 2021 гг. На практике данная ситуация обусловлена негативными последствиями неблагоприятной санитарноэпидемиологической ситуации и существенным усилением необоснованного санкционного давления на национальную экономику в целом.

600.00

500.00

400.00

300.00

200.00

100.00

0.00

^^^^м Всего затрат в РФ, млрд руб.

■ Удельный вес субъектов АЗ в структуре затрат РФ, %

Рис. 1. Динамика удельного веса затрат субъектов Арктической зоны, направляемых на охрану окружающей среды, в общей структуре аналогичных затрат всех субъектов РФ 6.

Кроме того, в контексте отмеченных изменений также примечателен следующий тренд — существенный рост в 2023 г. экозатрат национального уровня на фоне относительно скромного увеличения в данном периоде совокупности аналогичных расходов для субъектов АЗРФ. В подобных обстоятельствах можно сделать следующие умозаключения: во-первых, о необходимости кратного усиления контроля за текущим состоянием экологической обстановки в субъектах РФ, входящих в состав национальной части Арктической зоны; а во-вторых, о существовании реальной потребности в поиске как внебюджетных, так и государственных источников финансирования для осуществления новых «зелёных» инвестиций.

В связи с этим, с нашей точки зрения, представляется целесообразным изучить динамику частных инвестиций предпринимательских структур, направляемых на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов (табл. 2).

Таблица 2

Динамика частных корпоративных инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использовании природных ресурсов, субъектов Арктической зоны, млрд руб. 7

|

Субъекты Арктической зоны |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

2021 г. |

2022 г. |

2023 г. |

Абсолютное отклонение |

|

Мурманская область |

н/д |

19,5 |

5,9 |

3,5 |

3,7 |

5,4 |

-14,1 |

|

Ненецкий автономный округ |

н/р 8 |

0,3 |

н/р |

н/р |

н/р |

н/р |

х |

|

Чукотский автономный округ |

н/д |

н/д |

н/д |

н/д |

н/д |

н/д |

х |

6 Источник: составлено авторами по данным Росстат.

7 Источник: составлено авторами по данным Росстат.

8 н/р — органы, осуществляющие статистическое наблюдение, не раскрывают настоящие статистические данные в соответствии с п. 5 ст. 4 и п. 1 ст. 9 Федерального закона от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ; н/д — в материалах территориального органа государственной статистики рассматриваемые данные отсутствуют.

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

10,4 |

11,2 |

6,0 |

60,6 |

28,7 |

36,6 |

26,3 |

|

Часть Архангельской области |

0,8 |

0,9 |

6,0 |

8,3 |

1,3 |

0,9 |

0,1 |

|

Республика Коми (Якутия) |

9,6 |

5,1 |

6,4 |

3,3 |

1,4 |

н/д |

-8,2 |

|

Республика Саха |

9,8 |

6,2 |

4,2 |

4,8 |

8,4 |

10,7 |

1,0 |

|

Красноярский край |

0,05 |

0,08 |

0,12 |

0,17 |

0,22 |

0,26 |

0,2 |

|

Республика Карелия |

н/д |

н/д |

н/д |

н/д |

н/д |

0,55 |

х |

|

Итого «зеленых» инвестиций субъектов АЗ, млрд руб. |

26,1 |

34,7 |

22,9 |

99,4 |

81,6 |

103,4 |

77,3 |

Так, согласно сведениям, представленным в табл. 2, общее изменение настоящего индикатора для всех субъектов АЗРФ за весь рассматриваемый шестилетний период характеризуется приростом почти в 4 раза по сравнению с уровнем 2018 г. и достигает более чем 77 млн руб. При этом объективными лидерами, как и ранее, являются Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Саха (Якутия). Однако их совокупное влияние на общий результат корпоративного экоинвестирования в 2023 г. равняется 45,8%, что существенно выше уровня удельного веса данных регионов в общем объёме экозатрат субъектов Арктической зоны (31,2%, табл. 1). Настоящая ситуация обусловлена критически малой долей участия бизнес-сообщества Красноярского края (лидера табл. 1) в обеспечении охраны окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов за счёт частных инвестиций (в сравнении с данными табл. 2).

Также особого внимания заслуживает ситуация, связанная с тем, что только 52,7% всего объёма частных «зелёных» инвестиций подлежат официальному раскрытию в соответствии с положениями Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ 9. Оставшаяся часть, т. е. более 49,8 млрд рублей или 47,3%, по данным 2023 г. приходится преимущественно на Ненецкий и Чукотский автономные округа. Подобную ситуацию можно отчасти объяснить наличием на территории данных субъектов РФ крупнейших представителей предпринимательских структур, осуществляющих широкомасштабную добычу полезных ископаемых, лесозаготовку, их последующую обработку и, соответственно, компенсирующих нанесённый экологической составляющей ущерб (инвестирующих в охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов).

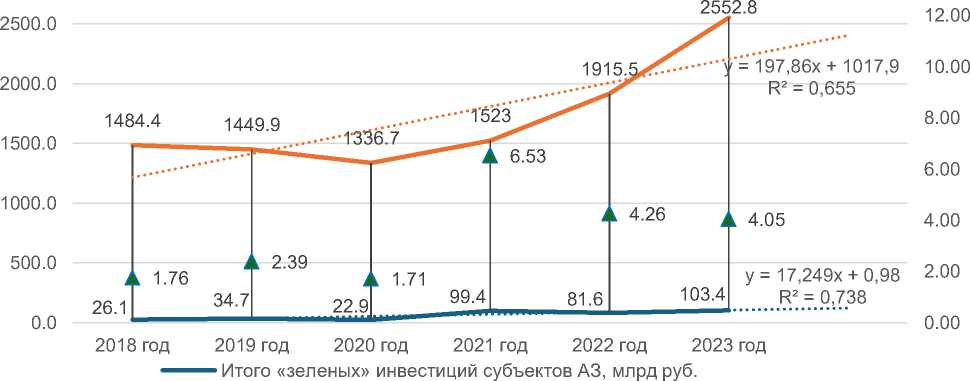

Что касается изучения динамики «зелёных» инвестиций в составе общего объёма инвестиций резидентов Арктической зоны, то на рис. 2 нами представлена соответствующая математическая взаимосвязь данных индикаторов. Так, несмотря на все геоэкономические и геополитические изменения, за последние три года удельный вес экоинвестиций в границах рассматриваемой территории вырос как минимум в два раза (в 2021 г. почти в 4 раза). На практике настоящая ситуация обусловлена преимущественно «проседанием» общего инвестиционного потока в 2020–2022 гг., что отчасти подтверждается графическо-математической визуализацией (посредством составленного уравнения и построенной на его основе линии тренда). Кроме того, прирост удельного веса связан с ранее отмеченным кратным увеличением частных капитальных вложений в охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Вместе с тем уровень «зелёных» инвестиций даже в самый пиковый период достигает лишь чуть более 6,5%, что, с нашей точки зрения, всё-таки критически мало для полноценного возмещения нанесённого регионам АЗРФ экологического ущерба.

ммввж Всего инвестиций субъектов АЗ, млрд руб. ▲ Удельный вес «зеленых» инвестиций, %

Рис. 2. Динамика удельного веса инвестиций субъектов Арктической зоны, направляемых на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, в общей структуре инвестиций субъектов данной территории 10.

Таким образом, обобщая всю совокупность проведённых аналитических изысканий, можно полноправно утверждать, что в настоящее время в отечественной практике в масштабах отдельных территориальных образований, субъектов РФ и национального пространства в целом усиливается внимание как бизнес-структур, так и представителей органов государственной (муниципальной) власти к вопросам обеспечения и преумножения экологической безопасности. При этом изучаемые социально-экономические районы, входящие в состав отечественной части международной Арктической зоны, не выступают исключением. В частности, согласно представленным аналитическим данным, можно объективно констатировать факты: во-первых, умеренного и относительно поступательного роста объёма общих затрат на охрану окружающей среды со стороны соответствующих субъектов РФ; а во-вторых, наличия возрастающего организационно-финансового интереса к инвестированию в охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов со стороны предпринимательского сообщества. Вместе с тем необходимо также отметить, что удельный вес

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Головина Т.А., Матвеев В.В., Авдеева И.Л. Развитие … настоящих индикаторов в масштабах всей отечественной экономики и суммарных объёмах инвестиций самых рассматриваемых субъектов АЗРФ, к сожалению, находится на относительно низком уровне, не достаточном для полноценного возмещения нанесённого экологического ущерба.

Цель и задачи исследования

В подобных обстоятельствах, с нашей точки зрения, дополнительного изыскания заслуживают вопросы, связанные с выявлением, систематизацией, анализом, «дефектовкой» действующих и генерацией обновлённых / новых мероприятий государственной поддержки как для предпринимательских структур — резидентов Арктической зоны, так и непосредственно для самих субъектов РФ, входящих в состав данного социально-экономического пространства. При этом в контексте настоящего изыскания особого внимания заслуживают именно преференциальные условия реализации так называемых «зелёных» инвестиционных проектов.

В связи с этим целью текущей статьи выступает разработка соответствующих научно -практических рекомендаций по активизации и масштабированию инвестиционной активности предпринимательских структур, реализующих экологически направленные инвестиционные проекты в границах отечественной части международной Арктической зоны РФ. Для фактического достижения настоящей цели также потребуется постановка и решение следующих научно-прикладных задач: во-первых, связанных с изучением современной проблематики стимулирования инвестиционного потока, в том числе ESG-проектов; во-вторых, по формулированию соответствующих объективных и действенных предложений для субъектов РФ, входящих в состав Арктической зоны РФ; и в-третьих, по оценке экономического потенциала интеграции данного инструментария в реальных условиях.

Обзор литературы и исследований

Активизация инвестиционного потока выступает ключевым компонентом социальноэкономической политики как для любой современной экономики мира, так и для отдельных территориальных образований. Подобное значение обусловлено способностью новых инвестиционных вливаний увеличивать приток не только частного капитала в модернизацию действующих в регионе производственных мощностей, но и максимизировать количество и качество выпускаемой там продукции, создавать новые рабочие места и, как следствие, наполнять бюджетную систему всех уровней новыми налоговыми поступлениями, что в свою очередь гарантирует достижение устойчивого социально-экономического развития как для данного территориального образования, так и для страны в целом.

Именно по этой причине, по мнению Б.Х. Вашаева, «инвестиционный сектор всё чаще оказывается в центре внимания» представителей различных уровней отечественных органов государственной исполнительной власти, предпринимательских структур, средств массовой информации и научного сообщества [1, с. 63]. Принципиально схожая позиция отмечается и на международном уровне. В частности, с точки зрения группы китайских исследователей, осуществляющих изыскания под руководством профессора Ли Чао, в современных реалиях учёные-исследователи и представители политического истеблишмента проявляют максимальный интерес к изучению воздействия возрастающей макроэкономической неопределённости на действующие инвестиционные процессы и корпоративное инвестиционное поведение [2].

В результате корпоративные инвестиционные вложения выступают важнейшей движущей силой для экономического роста всей страны и локального корпоративного успеха частных предпринимательских структур [3]. При этом, с точки зрения индийского правительства, замедление темпов роста инвестиций, с одной стороны, оказывается пагубным для траектории развития национальной экономики, а с другой — иногда может быть ассимет-ричным для темпов роста корпоративной доходности отдельных предпринимательских структур [4]. На практике последняя формулировка сигнализирует чиновникам, что бизнес периодически может отказываться от инвестиционных вливаний с целью минимизации отвлечения собственного капитала, снижения затрат на использование привлечённых и / или заёмных ресурсов для минимизации себестоимости и максимизацию доходности. В подобных обстоятельствах для достижения сбалансированного национального и регионального развития органам государственной власти совместно с парламентариями необходимо внимательно относиться к динамике инвестиционных индикаторов, а также занимать действительно проактивную позицию и реально стимулировать бизнес-сообщество в части наращивания последним инвестиционного потенциала [5, Полянин А.В., Матвеев В.В., с. 187].

Более того, в ходе построения искомой результативной инвестиционной политики для регионов, входящих в состав рассматриваемой Арктической зоны, государственным служащим необходимо выявлять фактические первопричины отказа предпринимательских структур от инвестирования. Так, например, по мнению исследователя А.И. Садыкова, ключевым компонентом инвестиционной стратегии региона выступает не только инвестирование в производственные мощности предпринимательских структур, но и вложение в развитие региональной инфраструктуры [6, Садыков А.И.]. Подобная авторская позиция обусловлена тем, что доступный бизнесу инфраструктурный потенциал практически во всех субъектах РФ или находится на пределе своих возможностей, или вовсе не достаточен даже для текущего уровня предпринимательской деятельности. В этой связи, с нашей точки зрения, можно прямо предположить, что раскрытие инвестиционного потенциала изучаемой преференциальной территории, в том числе в части интеграции отмеченных ресурсосберегающих технологий («зелёных» инвестиций), связано не только с прямым субсидированием отдельных видов предпринимательской активности, но и с развитием обеспечивающей (электроэнергетической, газовой, водообеспечивающей и водоотводящей), транспортно-логистической (дорожной, промышленной, девелоперской, логистической) и даже отчасти социальной (об-

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Головина Т.А., Матвеев В.В., Авдеева И.Л. Развитие … разовательных учреждений, мест для отдыха и досуга персонала / граждан) и прочей связанной инфраструктуры.

Схожего по содержанию мнения также придерживается группа исследователей под руководством О.Б. Угурчиева. В частности, в своём изыскании они подчёркивают, что ключевым «камнем преткновения» в вопросах развития отечественной инвестиционной активности выступает «изношенность действующих сетей и объектов инфраструктуры, а также наличие объективных ограничений на подключение к ним» [7, Угурчиев О.Б., Угурчиева Р.О., с. 6]. А значит, отмеченная нами позиция как минимум имеет определённую научнопрактическую состоятельность.

Ещё одной «базовой» проблематикой в вопросах наращивания как основного, так и искомого «зелёного» инвестиционных потоков выступает сравнительно низкая доходность проектов, предполагающих создание типовых (не уникальных, уже широко существующих на рынке) продуктов, работ и услуг. Аналогичного мнения придерживается и международное сообщество. В частности, группа китайских исследователей под руководством Цзиньфан Тян изучает проблематику снижения доходности «зелёных» инвестиции в случае изменения условий «зелёного» кредитования [8]. Подобная ситуация обусловлена наличием прямо пропорциональной зависимости между объёмом экоинвестиций и уровнем соответствующей государственной поддержки.

В то же время, с точки зрения аравийских и турецких учёных, на практике эффективность осуществления «зелёных» инвестиций может быть оправдана преимущественно в случае существования для рассматриваемого государства рисков энергетической и экологической безопасности [9]. Однако в масштабах нашей национальной экономики и в условиях потенциально доступного для отечественного бизнеса ресурсного потенциала вопрос интеграции «зелёных» инвестиций в энергетическом секторе в настоящее время менее актуален, чем развитие альтернативных энергетических ресурсов для прочих стран. А значит, создание эффективной инвестиционной политики в регионах Арктической зоны также связано с рисками отказа предпринимательских структур от поиска и использования более экологически чистых энергетических ресурсов.

Так, систематизируя вышесказанное, можно с определённой точностью утверждать, что создание «зелёной» инвестиционной политики имеет довольно-таки много скрытых сложностей, которые связаны преимущественно с отказом бизнеса от смещения своих целевых устремлений с базовой доходности (рентабельности) в пользу осуществления экологических инноваций и преумножения экологической безопасности. В подобных обстоятельствах, по нашему мнению, в ходе формулирования инвестиционной политики рассматриваемых регионов Арктической зоны соответствующим органам государственной власти совместно с региональными парламентариями необходимо предусмотреть качественный и вариативный набор мероприятий государственной поддержки для предпринимательских структур, осуществляющих экологические инвестиции.

Материалы и методы

Сущность проводимого изыскания основана на изучении накопленного научноэмпирического опыта как в части организации деятельности иностранных преференциальных территорий, так и в части отечественной практики предоставления бизнесу льготных условий ведения хозяйственной деятельности. Реализация настоящего исследования основана на применении следующих методов: аналитического сравнения и абстрагирования (для выявления перспективной практики симулирования инвестиционных вложений, в том числе в искомые ESG-проекты); моделирования и графической интерпретации (для компиляции полученных результатов и формирования авторской модели активизации инвестиционных вложений предпринимательских структур — резидентов Арктической зоны РФ).

В качестве информационных источников использованы труды отечественных и международных учёных-исследователей, действующие нормативно-правовые документы, региональные и федеральные статистические данные, а также результаты, полученные авторами в ходе настоящего изыскания.

Результаты исследования

Как отмечено ранее, субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие или планирующие реализацию экологических инвестиционных проектов, сталкиваются с перечнем специализированных проблем. В этой связи на первоначальном этапе настоящего исследования необходимо детализировать отмеченную проблематику с целью её последовательного нивелирования и создания уникальных преференциальных условий для резидентов Арктической зоны РФ. Так, на рис. 3 нами представлен актуальный перечень сложностей, возникающих при реализации экологических инвестиционных проектов в отечественной практике.

Так, одним из первых рисков, который подлежит обязательному нивелированию в случае формирования искомой обновлённой инвестиционной экоповестки, выступает отсутствие как у населения, так и у представителей бизнес-сообщества устойчивого понимания необходимости сохранения и преумножения экологической безопасности в нашей стране. В частотности, в настоящее время Российская Федерация находится на 84 месте из 180 стран мира, ранжированных по индексу чистоты (EPI в 2024 г.) 11.

Проблематика реализации ESG-проектов в отечественной практике

Культурные риски

Регуляторные риски

Инфраструктурные риски

Экономические риски

— отсутствие устоявшейся экологической культуры у населения и бизне са

— отсутствие общей макроэкономической и геополитической стабильности

— низкий уровень создания отечественных ресурсо-сбе-регающих технологий

— отсутствие системы государственного стимулирования интеграции ESG-технологий

— отставание действующих инфраструк-=> турных мощностей от фактических потребностей бизнеса

— относительно высокие затраты на покупку и внедрение ESG-технологий

— низкий уровень развития и использования ресурсосберегающих инфраструктурных мощностей

— сравнительно низкая эффективность экоинвестиций

Рис. 3. Система рисков, сдерживающих осуществление российскими предпринимательскими структурами экоинвестиций 12.

Вместе с тем необходимо отметить, что в соответствии с действующим Паспортом национального проекта «Экология» 13 начиная с 2019 г. в стране действует комплекс феде- ральных, региональных и муниципальных государственных программ, направленных не просто на фактическую охрану окружающей среды, но и на обеспечение экологического посвящения всего российского общества. При этом на практике полученные промежуточные результаты свидетельствуют, к сожалению, лишь о начале искомых изменений. Например, сегодня в РФ фиксируется сокращение количества несанкционированных свалок и объектов накопленного вреда, модернизация сетей тепло-, газо- и электроснабжения, переход на ресурсосберегающие и более экологически «чистые» технологии для бизнеса и общественного сектора, а также качественное улучшение экологических условий жизни граждан в целом. В этой связи в планах проекта также значатся масштабные задачи по устранению всего накопленного вреда, восстановлению и оздоровлению большинства природных объектов, сохранению биологического разнообразия; развитие системы комплексного экомониторинга и переход страны на экономику возобновляемых ресурсов.

Однако реализация настоящих мероприятий ни теоретически, ни практически не возможна без принятия со стороны органов власти и парламентариев волевых решений в части прямого насаждения (организации непрерывной информационной кампании, пропаганды) охраны окружающей среды. Безусловно, это потребует привлечения огромного количества финансовых, человеческих, информационных и прочих ресурсов без какой-либо компенсации (за исключением изменения экологической обстановки). Именно по этой причине ре-сурсообеспечение данного направления фактически производится по остаточному принципу.

Ещё одним отчасти идеологическим (культурным) риском выступает ситуация с относительно низким уровнем создания отечественных ресурсосберегающих технологий. По нашему мнению, основная причина данного обстоятельства кроется даже не в отсутствии финансирования, господдержки, специалистов и / или прорывных научно-практических идей, а именно в самом отсутствии ключевых производственных мощностей. В частности, в период кризисных 90-х гг. в нашей стране был практически полностью уничтожен промышленный кластер по созданию техники, станков, машин и прочего основного для бизнеса оборудования. Сегодня же данный кластер малыми темпами начинает возрождаться. Однако в условиях продвинутой технологической инициативы западных и европейских стран, а также максимально дешёвых (и максимально субсидируемых государством) китайских возможностей, развивать отмеченные типы производства весьма затруднительно. Тем более делать это с уклоном на сохранение и преумножение экологической безопасности как в ходе разработки, так и при использовании искомых технологических новаций.

Следующей (не менее важной) группой рисков, сдерживающей отечественное инвестиционное экоразвитие, выступает проблематика национальной и международной регуляторной политики. Так, например, в условиях современного санкционного давления со стороны западного и европейского сообщества в российской экономике формируется огромное количество рисков, требующих как пристального внимания со стороны органов государственной власти, так и максимального ресурсного обеспечения с целью нивелирования фактических и потенциальных негативных последствий. В подобных обстоятельствах обеспечения экологической составляющей в реализуемой общей социально-экономической политике страны не может получить должного обеспечения.

Также критическое влияние на рост экоинвестиций оказывает полное отсутствие как на федеральном, так и региональных уровнях специализированных форм поддержки соответствующих инвестиционных инициатив. На практике единственным исключением выступают ранее отмеченные мероприятия, предусмотренные в рамках Паспорта национального проекта «Экология». Однако даже предварительный анализ данных управленческих решений свидетельствует об их направленности на исключительно бюджетное финансирование минимизации глобальной экологической проблематики (преимущественно без участия частного инвестиционного капитала).

Третьей группой проблем являются инфраструктурные риски, которые также можно разделить на две составляющие:

-

• во-первых, проблематику, связанную с отставанием действующих инфраструктурных мощностей от фактических потребностей бизнеса; на практике это выражается в необходимости для инвестора осуществлять частные инвестиционные вливания в инфраструктуру, обеспечивающую возможность локализации и реализации проекта, что фактически увеличивает объём капитальных вложений и минимизирует возможности по инвестированию в «зелёные» технологии;

-

• во-вторых, проблематику низкого уровня развития и использования ресурсосберегающих инфраструктурных мощностей (например, солнечных, ветровых, газотурбинных энергоустановок); в частности, ввиду наличия в нашей стране огромных запасов нефти, угля, газа и прочих идентичных энергоресурсов серьёзное развитие каких-либо альтернативных источников энергии и соответствующих ресурсосберегающих технологий ни практически, ни даже теоретически невозможно.

Экономические риски также являются критически важными обстоятельствами в вопросах инвестиционного экоразвития. В частности, все ранее отмеченные негативные факторы так или иначе связаны с удорожанием стоимости инвестиционных проектов в угоду вложениям в экологическое совершенствование. Иными словами, финансирование капитальных вложений в «зелёные» новации как на государственном, так и на корпоративном уровнях осуществляется, к сожалению, по остаточному принципу.

Вместе с тем непосредственно сама покупка и внедрение ESG-технологий безусловно не могут быть выполнены на последние средства компании. На практике это весьма дорогостоящая инициатива, что в свою очередь негативно сказывается на экологических устремлениях и реальных возможностях инвесторов. Более того, весьма затратной оказывается не только покупка и монтаж такого оборудования, но и его последующая эксплуатация в виде обязательного сервисного (дилерского) обслуживания. При этом в действительности отмеченный рост обусловлен не просто «меркантильным» желанием производителей получить излишнюю маржинальность от своей продукции, но и объективно высокими затратами на разработку одновременно передовых, результативных и экологически «чистых» технологий в условиях повышенной конкуренции.

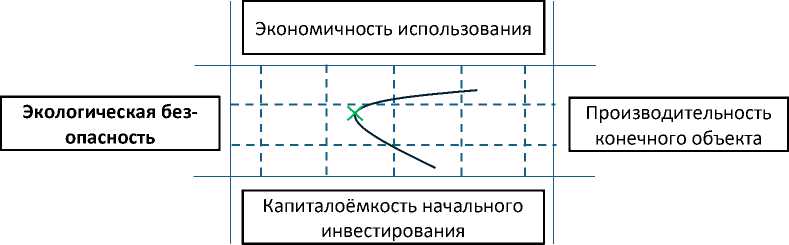

Дополнительно необходимо отметить, что создание экобезопасных новаций, как правило, связано со сравнительно низкими производственными результатами. На практике производитель (создатель) всегда стоит перед выбором между как минимум четырьмя ключевыми факторами, зависимость которых представлена нами на рис. 4.

Рис. 4. Взаимосвязи факторов, влияющих на экологическую безопасность технологической новации 14.

Согласно представленным параметрам, создание (интеграция) любых новаций всегда связана с альтернативным выбором между экологической безопасностью и конечной произ-

-

14 Источник: составлено авторами.

водительностью технологии, а также донастройкой сопутствующих параметров в части экономии на эксплуатационных затратах и первоначальных капиталовложениях. Следовательно, можно полноправно утверждать, что использование «чистых» технологий / привлечение «зелёных» инвестиций имеет относительно сниженную экономическую эффективность по сравнению с рядовыми количество ориентированными проектами (технологиями, техникой, станками, машинами и прочим оборудованием).

Таким образом, нами объективно установлено, что реализация инвестиционных проектов, имеющих экологическую направленность, сопровождается многочисленными проблемами. При этом детализированные 6 рисков безусловно являются ключевыми, но далеко не единственными. Например, одним из перспективных выступает проблематика, связанная с получением разрешительной документации как на строительство, так и на ввод «зелёных» объектов в эксплуатацию (ввиду отсутствия профильных специалистов и соответствующего опыта).

Также необходимо отметить, что выделенные риски в той или иной степени репрезентативны для практически всех субъектов РФ, включая рассматриваемые регионы, входящие в состав Арктической зоны РФ. Следовательно, в ходе дальнейшего исследования необходимо уделить особое внимание вопросам формулирования частных научно-практических рекомендаций по нивелированию сложившейся проблематики.

Так, на втором этапе изыскания нами предлагается осуществить поиск наиболее перспективных подходов по активизации инвестиционной активности предпринимательских структур, реализующих проекты экологической направленности в рассматриваемом территориальном образовании. В частности, в табл. 3 нами отражён перечень ключевых направлений активизации бизнеса, сгенерированный на основе нивелирования ранее выявленной проблематики.

Таблица 3

Перечень организационно-управленческих инструментов по активизации инвестиционной активности предпринимательских структур, реализующих проекты экологической направленности в границах Арктической зоны РФ

|

№ п/п |

Сущность проблемы |

Предлагаемые способы решения |

Уровень и объём финансирования |

Тип влияния на активизацию экоинвестиций |

|

1 |

Отсутствие устоявшейся экологической культуры у населения и бизнеса |

- увеличение количества массовых экологических мероприятий с привлечением не только представителей бюджетной сферы, но и корпоративных структур |

Региональный бюджет, объём финансирования незначительный (компенсация транспортных и расходных материалов) |

Опосредованное |

|

- создание в молодёжной среде большего количества экологических отрядов и усиление их финансирования |

Региональный бюджет, объём финансирования умеренный (компенсация транспортных и расходных материалов) |

|||

|

- создание и распространение в СМИ специализированных социальных видеороликов |

Федеральный бюджет с региональным софи-нансированием, объём финансирования умеренный (субсидии для |

|

профильных компаний) |

||||

|

- усиление контроля за экологической деятельностью предпринимательских структур |

Федеральный бюджет с региональным софи-нансированием, объём финансирования умеренный (установка и обслуживание станций мониторинга окружающей среды) |

Прямое |

||

|

2 |

Низкий уровень создания отечественных ресурсосберегающих технологий |

- усиление государственного финансирования отечественного научно производственного комплекса |

Федеральный бюджет с региональным софи-нансированием, объём финансирования умеренный (субсидии бизнесу на разработку и создание техники, станков, машин и прочего основного оборудования, включая ресурсосберегающее) |

Прямое |

|

- стимулирование притока в национальную экономику иностранных инновационных идей и технологий |

Федеральный бюджет, объём финансирования умеренный (субсидии для бизнеса на выкуп иностранных патентов, включая ресурсосберегающее) |

Прямое |

||

|

3 |

Отсутствие общей макроэкономической и геополитической стабильности |

- стабилизация и выравнивание системы мер поддержки инвестиционной активности бизнеса, включая экоинвестиции |

Финансирование не требуется, необходима корректировка российского законодательства |

Опосредованное |

|

4 |

Отсутствие системы государственного стимулирования интеграции ESG-технологий |

- разработка и реализация финансовых мер по стимулированию ESG-проектов |

Федеральный бюджет с региональным софи-нансированием, объём финансирования умеренный (субсидии бизнесу на реализацию ESG-проектов, включая финансирование оборотного капитала) |

Прямое |

|

- распространение действия Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в РФ» 15 на ESG-проекты, независимо от объёма инвестиций |

Финансирование не требуется, необходима корректировка российского законодательства |

Прямое |

||

|

5 |

Отставание действующих инфраструктурных мощностей от фактических потребностей бизнеса |

- закрепление в законодательстве обязательств ресурсоснабжающих компаний по строительству энергетических объектов на перспективу, в том числе по запросу бизнеса и региональных органов исполнительной власти без поддержания за- |

Финансирование не требуется, необходима корректировка российского законодательства |

Опосредованное |

|

грузки мощностей |

||||

|

6 |

Низкий уровень развития и использования ресурсосберегающих инфраструктурных мощностей |

- разработка и реализация финансовых мер по стимулированию строительства альтернативных энергетических объектов |

Федеральный бюджет с региональным софи-нансированием, объём финансирования умеренный (субсидии бизнесу на строительство альтернативных энергетических объектов) |

Прямое |

|

- устранение барьеров для альтернативных энергетических объектов (компаний) в части «сброса» свободных мощностей в общую энергетическую сеть |

Финансирование не требуется, необходима корректировка российского законодательства |

Прямое |

||

|

- распространение действия Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в РФ» на строительство альтернативных энергетических объектов |

Финансирование не требуется, необходима корректировка российского законодательства |

Прямое |

||

|

7 |

Относительный высокие затраты на покупку и внедрение ESG-технологий |

- снижение затрат бизнеса на технологическое подключение экопроектов к объектам энергетической инфраструктуры |

Федеральный бюджет с региональным софи-нансированием, объём финансирования умеренный (субсидии бизнесу на технологическое подключение экопроектов) |

Прямое |

|

- минимизация стоимости кредитного капитала для ESG-проектов |

Федеральный бюджет с региональным софи-нансированием, объём финансирования умеренный (субсидии представителям банковского сектора на софинансирование кредитование ESG-проектов) |

Прямое |

||

|

8 |

Сравнительно низкая эффективность экоинвестиций |

- донастройка налогового законодательства РФ под стимулирование притока экоинвестиции |

Прямое финансирование не требуется, но предполагаются выпадающие доходы бюджетов РФ. Необходима корректировка российского законодательства (минимизация до нулевого уровня в первые 5 лет налога на прибыль, имущество, земельного налога, а также снижение объёма отчислений на социальные нужды до 7,6% на 5 лет) |

Прямое |

В результате в настоящей таблице нами предложен целый комплекс частных примеров управленческих решений, которыми могут воспользоваться представители органов государственной исполнительной власти федерального и регионального уровней с целью активизации и масштабирования практики инвестирования предпринимательскими структурами не только в сугубо экономические проекты, но и в инициативы по сохранению и преумножению национальной (региональной) экологической безопасности, включая рассматриваемые регионы Арктической зоны РФ. Более того, сущность данных мероприятий всецело призвана выровнять ранее отмеченный (на рис. 4) социально-экономический дисбаланс доходности и экологических обязательств бизнеса.

В частности, нами предлагается внедрение в национальную экономику до 7 новых прямых мер финансового стимулирования экоинвестиций бизнеса (на пропаганду «зелёных» проектов, на разработку и создание ресурсосберегающего оборудования, на выкуп соответствующих иностранных патентов, на приоритетное технологическое подключение, на строительство альтернативных энергетических объектов, на софинансирование кредитования и полное финансирование реализации ESG-проектов), до 5 изменений в региональное и федеральное законодательство (в части выравнивания системы мер поддержки инвестиционной активности, защиты и поощрения капиталовложений, строительства энергетических объектов на перспективу, устранения барьеров для альтернативных энергетических объектов), до 3 прямых финансовых вливаний в общественный сектор (компенсация расходов общественных организаций, в том числе на строительство станции экомониторинга), а также существенная корректировка налогового законодательства (практический пример налоговых послаблений для резидентов АЗРФ представлен нами ранее в ходе аналогичного изыскания [10, Головина Т.А., Матвеев В.В., Авдеева И.Л.]).

При этом, что касается практических аспектов применения данного инструментария, то большая его часть может быть апробирована чиновниками и парламентариями как самостоятельно в условиях ограниченного бюджетного финансирования, так и системно в случае наличия достаточного количества ресурсов. Кроме того, при недостатке финансовых возможностей использование может быть ограничено границами отдельных (локальных) территориальных образований, требующих особого внимания с точки зрения сохранения и преумножения экологической безопасности. Например, как в случае с рассматриваемыми регионами Арктической зоны РФ.

В подобных обстоятельствах с целью оценки реальной перспективы интеграции всей совокупности предлагаемых управленческих решений в российское экономическое пространство на следующем, третьем, этапе настоящего изыскания необходимо дополнительно провести оценку их экономической эффективности. Для этого нами в табл. 4 проведена калькуляция потенциальных бюджетных затрат, выпадающих доходов и отчасти потенциальных дополнительных поступлений.

Таблица 4

Оценка экономической эффективности предлагаемых инструментов по активизации инвестиционной активности предпринимательских структур, реализующих проекты экологической направленности в границах Арктической зоны РФ

|

№ п/п |

Наименование инструмента |

В расчёте на субъект АЗРФ |

||

|

Уровень предполагаемого объёма финансирования 16 от среднего уровня затрат субъектов АЗРФ на охрану окружающей среды в 2023 г. |

Региональный бюджет |

Федеральный бюджет |

||

|

1 |

Увеличение количества массовых экологических мероприятий с привлечением корпоративных структур |

до 0,5% |

9,85 млрд руб. х 0,005 = 49,3 млн руб. |

49,25 млн руб. / 5 * 100 = 0,97 млрд руб. |

|

2 |

Создание в молодёжной среде большего количества экологических отрядов и усиление их финансирования |

|||

|

3 |

Создание и распространение в СМИ специализированных социальных видеороликов |

До 0,2% |

9,85 млрд руб. х 0,002 = 19,7 млн руб. |

19,7 млн руб. / 5 * 100 = 394 млн руб. |

|

4 |

Усиление контроля за экологической деятельностью предпринимательских структур |

0,015 |

ежегодное обслуживание станции контроля загрязнения атмосферы обходится в 1,5 млн руб. |

строительство станции обходится в 6,25 млн рублей, а технологическое присоединение в 0,25 млн руб. |

|

5 |

Усиление государственного финансирования отечественного научнопроизводственного комплекса |

До 1% |

9,85 млрд руб. х 0,01 = 98,5 млн руб. |

98,5 млн руб. / 5 * 100 = 1,97 млрд руб. |

|

6 |

Стимулирование притока в национальную экономику иностранных инновационных идей и технологий |

до 0,5% |

9,85 млрд руб. х 0,005 = 49,3 млн руб. |

49,25 млн руб. / 5 * 100 = 0,97 млрд руб. |

|

7 |

Разработка и реализация финансовых мер по стимулированию ESG-проектов |

До 2% |

9,85 млрд руб. х 0,02 = 197 млн руб. |

197 млн руб. / 5 * 100 = 3,94 млрд руб. |

|

8 |

Разработка и реализация финансовых мер по стимулированию строительства альтернативных энергетических объектов |

До 0,1% |

9,85 млрд руб. х 0,001 = 9,85 млн руб. |

9,85 млн руб. / 5 * 100 = 197 млн руб. |

|

9 |

Снижение затрат бизнеса на технологическое подключение экопроектов к объектам энергетической инфраструктуры |

До 0,01% |

9,85 млрд руб. х 0,0001 = 9,85 млн руб. |

9,85 млн руб. / 5 * 100 = 197 млн руб. |

|

10 |

Минимизация стоимости кредитного капитала для ESG-проектов |

До 1,5% |

9,85 млрд руб. х 0,015 = 147,8 млн руб. |

147,8 млн руб. / 5 * 100 = 2,96 млрд руб. |

|

Итого |

До 5,825% |

573,8 млн руб. |

11,48 млрд руб. |

|

|

12,05 млрд руб. |

||||

Таким образом, нами проведена калькуляция дополнительных затрат, которые регионы Арктической зоны РФ потенциально способны направить на активизацию предпринимательскими структурами различных инвестиционных процессов, способствующих сохранению и преумножению экологической безопасности рассматриваемого территориального образования. При этом данные расчёты имеют лишь условный характер, поскольку точные объёмы финансирования находятся в прямо пропорциональной зависимости как от текущей проблематики развития каждого отдельного региона, так и от действующих макроэкономических вызовов федерального (национального) уровня. Вместе с тем их научно-практическая ценность заключается в возможности формирования хотя бы приблизительной оценки стоимости интеграции в отечественную экономическую политику системы проактивного стимулирования экоинвестиций, а также начального этапа создания так называемой экономики возобновляемых ресурсов.

В частности, согласно приведённым данным, в среднем на 1 субъект АЗРФ потребуется около 12 млрд руб., а значит на всю преференциальную территорию — до 108 млрд руб., что в масштабе нашей страны составляет около 0,41% от всего объёма федеральных доходов бюджетной системы РФ. Что касается организации предлагаемой системы поддержки для всех субъектов РФ, то такая инициатива обернётся для отечественной экономики в более чем в 1 трлн руб.

Также необходимо отметить, что практическая реализация предлагаемых усовершенствований сопряжена с огромным количеством рисков. Например, с угрозами сравнительно низкой коммерческой рентабельности проектов; и / или низкой бюджетной эффективности; и / или создания объектов, реально снижающих уровень экологической безопасности; и многими другими идентичными негативными последствиями для людей, бизнеса и государства в целом. В связи с этим фактическая интеграция каждого из предложенных инструментов должна быть на законодательном уровне связана с созданием специализированной системы мониторинга, установления соответствующих индикаторов и непрерывного контроля за конечной социально-экономической результативностью.

Заключение

В то же время, несмотря на все упомянутые организационно-экономические сложности и риски, сущность предлагаемого в настоящем изыскании инструментария направлена исключительно на создание и комфортных, и безопасных с экологической точки зрения условий жизни граждан и функционирования предпринимательских структур в границах рассматриваемой «жемчужины» — Арктической зоны РФ. Более того, все «предложения полностью сопоставимы с целью и задачами национального проекта «Экология», а значит потенциально могут быть включены в его Паспорт» [11, Харитонова Г.Н.] в качестве как состоятельного мероприятия по развитию данной преференциальной территории, так и комплексно для обеспечения экологической безопасности страны в целом. При этом отличительной особенностью такого подхода, по сравнению с «классическими» бюджетными вливаниями, выступает активизация эконаправленного инвестиционного мышления частных корпоративных структур и создание экологической культуры для всех субъектов.