Развитие отечественной науки и формирование производственного потенциала отрасли молочного скотоводства на основе цифровых технологий

Автор: Марина Александровна Федорова

Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 2 (20), 2021 года.

Бесплатный доступ

Выход России на принципиально новый уровень конкурентоспособности на мировом рынке невозможен без развития науки и формирования производственного потенциала с использованием широкого спектра инноваций. Приоритетным направлением развития российской экономики является внедрение инновационных технологий и цифровизации, т.е. должен обеспечиваться технологический трансфер из науки в производство. От темпов развития отечественной науки зависит создание благоприятных условий для реализации указанных приоритетов. Кроме того, в сложившейся политической обстановке и в условиях пандемии COVID19 формирование импортозамещающего производства приобрело особую актуальность, что обусловливает важность изменения баланса платежей за технологии – увеличения объема экспорта технологий, а также изменения структуры затрат на научные исследования и разработки по источникам финансирования в соответствии с опытом мировых лидеров, что позволит снизить нагрузку с государственного сектора. Активизация инновационной деятельности в реальном секторе экономики зависит от уровня предпринимательской заинтересованности развития бизнеса. С позиции обеспечения продовольственной независимости государства необходимо развитие сельскохозяйственной науки, которая выступает базисом для модернизации отраслей на инновационной основе, в частности молочный подкомплекс – один из жизнеобеспечивающих секторов аграрного производства, оказывающих решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения страны и определяющих здоровье нации. Устойчивое развитие отрасли молочного скотоводства основывается на формировании производственного потенциала отрасли. Цифровизация является необходимостью с точки зрения обеспечения рационального использования ресурсов, повышения эффективности и устойчивости развития отрасли, однако необходимо учитывать, что переход на цифровые технологии требует комплексного подхода к их применению, а следовательно, необходимы не только финансовые, но временные и организационные затраты.

Баланс платежей за технологии, внутренние затраты на исследования и разработки, производственный потенциал, сельскохозяйственное производство, молочное скотоводство, цифровые технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/140257862

IDR: 140257862 | УДК: 338.432 | DOI: 10.36718/2500-1825-2021-2-13-22

Текст научной статьи Развитие отечественной науки и формирование производственного потенциала отрасли молочного скотоводства на основе цифровых технологий

Введение. Развитие российской экономики и создание импортозамещающего производства невозможно без развития отечественной науки, поскольку формирование производственного потенциала различных отраслей экономики России должно базироваться на технологическом трансфере из науки в производство, обеспечивая крепкую связь с инновациями и более высокий уровень конкурентоспособности государства. Кроме того, формирование цифровой экономики должно затрагивать абсолютно все сферы деятельности, в частности, цифровизацию целесообразно рассматривать как новый уровень развития молочного скотоводства, который позволит модернизировать не только технологические процессы, но и процессы реализации готовой продукции.

Цель исследования. Провести анализ развития отечественной науки, зависимости формирования производственного потенциала от темпов ее развития, актуализировать применение цифровых технологий в молочном скотоводстве.

Задачи исследования: проанализировать баланс платежей за технологии и структуру внутренних затрат на исследования и разработки, выявить значимость формирования производственного потенциала в молочном скотоводстве от применения цифровых технологий.

Устойчивое развитие отечественной экономики [1] напрямую зависит от уровня развития науки и внедрения в различные отрасли и сферы экономики новейших научных разработок.

Согласно докладу «Глобальный инновационный индекс…» [2] , Россия в 2017 году занимала 45-е место в рейтинге инновационного развития, а в 2018 году потеряла одно место в рейтинге и заняла 46-ю позицию, в 2019 году сохранила позицию

2018 года (табл. 1). Отметим, что итоговый рейтинг рассчитывается как средняя величина двух показателей: «субиндекса ресурсов инноваций, учитывающего в качестве основных параметров: человеческий капитал и науку, институты, инфраструктуру, развитие внутреннего рынка и бизнеса, и субиндекса результатов инноваций, учитывающего прогресс технологий и экономики знаний, развитие креативной деятельности. Отношение двух субиндексов определяет коэффициент эффективности инноваций» [2] , который отражает результативность инновационной деятельности при сложившемся инновационном потенциале страны.

Таблица 1

Позиции России в рейтинге стран на базе глобального инновационного индекса

|

Показатель |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

|

Количество стран |

127 |

126 |

129 |

131 |

|

Глобальный инновационный индекс |

45 |

46 |

46 |

47 |

|

Ресурсы инноваций: |

43 |

43 |

41 |

42 |

|

- институты |

73 |

74 |

74 |

|

|

- человеческий капитал и наука |

23 |

22 |

23 |

|

|

- инфраструктура |

62 |

63 |

62 |

|

|

- развитие внутреннего рынка |

60 |

56 |

61 |

|

|

- развитие бизнеса |

33 |

33 |

35 |

|

|

Результаты инноваций: |

51 |

56 |

59 |

58 |

|

- прогресс технологий и экономики знаний |

45 |

47 |

47 |

|

|

- развитие креативной деятельности |

62 |

72 |

72 |

|

|

Эффективность инноваций |

75 |

77 |

- |

Сельское хозяйство – одна из значимых сфер экономики России, от темпов развития которой зависит развитие всех сфер АПК, а также обеспечение продовольственной независимости государства. Модернизация аграрного сектора должна осуществляться на инновационной технологической основе, что принципиально в условиях формирования не только инновационной, но уже в большей степени цифровой экономики.

Однако целесообразно отметить, что сальдо платежей за технологии в России отрицательно, в том числе и по экономическому виду деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота и рыбоводство», о чем свидетельствуют данные таблицы 2 [3, 4] .

Баланс платежей за технологии, млн долларов США

Таблица 2

|

Год |

Поступления от экспорта технологий |

Выплаты по импорту технологий |

Сальдо платежей за технологии |

|

Россия |

|||

|

2017 |

1181,2 |

3305,2 |

-2124,0 |

|

2018 |

1405,48 |

3064,75 |

-1659,27 |

|

2019 |

3520,12 |

4836,81 |

-1316,69 |

|

В т.ч. сельское, лесное хозяйство, охота и рыбоводство |

|||

|

2018 |

1,59 |

5,13 |

-3,54 |

|

2019 |

1,77 |

3,58 |

-1,80 |

Наличие дефицита свидетельствует о высокой заинтересованности в зарубежной технологической продукции. Однако в «Стратегии научно-технологического развития РФ» на период 2020–2025 гг. поставлена задача увеличения объема экспорта технологий. В качестве важного момента отметим снижение величины дефицита в целом по России за период 2018–2019 гг. на 38,01 %, что свидетельствует о развитии отечественной науки и увеличении спроса на технологии, созданные непосредственно в России. Кроме того, за два года уровень дефицита по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота и рыбоводство» снизился на 49,15 %.

Как уже отмечалось, современная экономика любого государства напрямую зависима от уровня развития науки и внедрения научных разработок, который, в свою очередь, обусловлен уровнем затрат на исследования и разработки. Согласно статистике, внутренние затраты России на исследования и разработки к ВВП страны в 2017 году составили 1,11 %, в 2018 году – 0,98 %, а в 2019 году – 1,03 %, для сравнения в США данный показатель составляет 2,83 %, в Китае – 2,14 % [4] . При этом формирование структуры внутренних затрат на исследования и разработки специфично для каждой страны, о чем свидетельствуют данные таблицы 3.

Таблица 3

Структура внутренних затрат на исследования и разработки в 2019 г., %

|

Показатель |

Внутренние затраты на исследования и разработки |

Государственный сектор |

Пред-прини-мательский сектор |

Сектор высшего образования |

Сектор не-коммерческих организаций |

|

Россия |

|||||

|

Секторы науки |

100 |

28,3 |

60,7 |

10,6 |

0,4 |

|

Источники финансирования |

100 |

66,3 |

30,2 |

1,1 |

2,4 |

|

США |

|||||

|

Секторы науки |

100 |

10,4 |

72,6 |

12,8 |

4,2 |

|

Источники финансирования |

100 |

23,0 |

62,4 |

7,4 |

7,3 |

|

Китай |

|||||

|

Секторы науки |

100 |

15,2 |

77,4 |

7,4 |

- |

|

Источники финансирования |

100 |

20,2 |

76,6 |

- |

0,4 |

В структуре внутренних затрат на исследования и разработки по секторам науки за 2019 год преобладает доля предпринимательского сектора: в России – 60,7 %, США – 72,6 %, Китае – 77,4 %. В данном случае в России государственный сектор составляет 28,3 % затрат, в США и Китае соответственно 10,4 и 15,2 %. Отметим, что в США 12,8 % затрат обеспечивает сектор высшего образования, в России данный сектор покрывает только 10,6 % затрат.

Анализ структуры внутренних затрат на исследования и разработки по источникам финансирования в отечественной экономике показал, что государственный сектор составляет 66,3 %, предпринимательский сектор – 30,2 %, сектор некоммерческих организаций – 2,4 и 1,1 % – сектор высшего образования. Отметим, что в Китае и США в данной структуре внутренних затрат преобладает удельный вес предпринимательского сектора: Китай – 76,6 % и США – 62,4 %, а доля государственного сектора в три раза ниже, чем в России (Китай – 20,2 %, США – 23,0 %). Данные соотношения свидетельствуют, что в отечественной экономике существенная нагрузка в области развития науки ложится именно на государственный сектор, частный бизнес не готов осуществлять вливание средств на исследования и разработки, хотя нужно отдать должное, что на сегодняшний день предприниматели вкладывают средства в развитие отечественной науки и внедрение достижений НТП в производство, обеспечивая технологический трансфер из науки в производство.

Рассмотрим внутренние затраты на исследования и разработки с позиции развития аграрного сектора экономики России.

Внутренние затраты на исследования и разработки по социально-экономическим целям [4]

Таблица 4

|

Показатель |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

|

РФ – всего, млн руб. |

1019152,44 |

1028247,64 |

1134786,66 |

|

Развитие экономики – всего, млн руб. |

405957,25 |

408881,99 |

441468,46 |

|

В т.ч. сельское, лесное хозяйство, охота и рыбоводство |

22158,79 |

24651,34 |

26468,23 |

|

Удельный вес затрат на исследования и разработки по социальноэкономическим целям, %: |

|||

|

- развитие экономики |

39,83 |

39,76 |

38,90 |

|

- сельское, лесное хозяйство, охота и рыбоводство |

2,17 |

2,40 |

2,33 |

В целом по России общая сумма финансирования внутренних затрат на исследования и разработки по социально-экономическим целям в 2019 году выросла на 11,35 % в сравнении с уровнем 2017 года. При этом затраты на исследования и разработки в рамках социально-экономической цели «Развитие экономики» увеличились на 8,75 %, «Сельское, лесное хозяйство, охота и рыбоводство» – на 19,45 %, что обусловлено приоритетностью развития аграрного сектора отечественной экономики и реализацией ряда федеральных программ, нацеленных на его развитие. С позиции реализации социально-экономических целей, в частности обеспечения минимального потребления продуктов питания, повышения уровня жизни, необходимо развитие сельскохозяйственной науки, которая выступает базисом для устойчивого развития аграрного сектора, формирования его производственного потенциала на инновационной основе.

Таблица 5

Структура внутренних затрат на исследования и разработки по областям науки в 2019 г., % [4]

|

Регион |

Естествен-ные науки |

Технические науки |

Медицинские науки |

Сельско-хозяйственные науки |

Общественные науки |

Гуманитарные науки |

|

Россия |

17,6 |

72,5 |

4,0 |

1,7 |

2,7 |

1,5 |

Структура внутренних затрат на исследования и разработки по областям науки, отраженная в таблице 5, свидетельствует о том, что в приоритете результаты технических и естественных наук, доля их финансирования составляет 72,5 и 17,6 % соответственно, а на сельскохозяйственные науки приходится только 1,7 % затрат, выделяемых на исследования и разработки.

Производственный потенциал любой отрасли формируется на инновациях, полученных в результате прикладных исследований и разработок. В таблице 6 отразим структуру внутренних затрат на исследования и разработки по видам работ и областям науки (сельскохозяйственные науки) [4] .

Таблица 6

Внутренние затраты на исследования и разработки по видам работ и областям науки (сельскохозяйственные науки)

|

Показатель |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

|||

|

Сумма, млн руб. |

Структура, % |

Сумма, млн руб. |

Структура, % |

Сумма, млн руб. |

Структура, % |

|

|

Сельскохозяйственные науки, всего: |

14167,51 |

100 |

16692,22 |

100 |

18247,52 |

100 |

|

фундаментальные исследования |

8234,83 |

58,12 |

9714,91 |

58,20 |

11083,74 |

60,74 |

|

прикладные исследо вания |

4407,67 |

31,11 |

5316,80 |

31,85 |

5429,80 |

29,76 |

|

разработки |

р |

10,76 |

1660,51 |

9,95 |

1733,99 |

9,50 |

Общая сумма затрат на исследования и разработки на сельскохозяйственные науки увеличилась в 2019 году на 28,80 % и составила 18247,52 млн руб. Большую долю финансирования получают фундаментальные исследования – 60,74 %, прикладные исследования – 29,76 % и на разработки распределяется только 9,5 % затрат.

При этом необходимо отметить сокращение числа организаций, выполняющих исследования и разработки по видам экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота и рыбоводство» в 2019 году на 21,88 % (2017 г. – 32, 2019 г. – 25 организаций), что в конечном счете является фактором, сдерживающим темпы инновационной активности бизнеса. Анализируя процессы инновационной активности бизнеса, отметим, что удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в 2019 году, составил 21,6 % от числа организаций по обследуемым видам деятельности в сфере инноваций (2017 г. – 20,8 %, 2018 г. – 19,8 %) [5] . Уровень инновационной активности сельскохозяйственных организаций в 2017 году составил 4,6 %, в 2018 и 2019 гг. – 4,2 % от общего числа организаций (ожидаемый уровень показателя на 2020–2022 гг. – 7,3 %) [4, 6] .

Проводя дальнейший анализ, целесообразно отметить, что «производственный потенциал, или производственная мощность предприятия (или отдельной отрасли), – это его возможности, выраженные объемом продукции в натуральном исчислении, который зависит как от количества, качества и соотношения ресурсов, так и от уровня их отдачи [7] ». Элементы производственного потенциала, отражая специфику определенного производства, характеризуют тип предприятия, а уровень отдачи зависит от уровня инновационности применяемых технологий, что в свою очередь влияет на формирование стратегии развития отрасли или отдельной организации [8] .

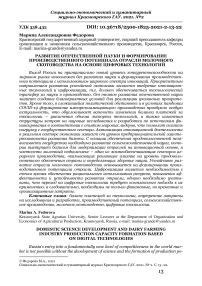

Отметим, что одной из ключевых проблем отечественной экономики является «продолжающаяся деградация отрасли молочного скотоводства» [9] , что отражено на рисунке [10] .

Объемы производства молока в России, тыс. т

За период 1990–2019 гг. объемы производства молока в хозяйствах всех категорий в целом по России сократились на 44 %, а в сельскохозяйственных организациях – на 60 %, что обусловлено как сокращением поголовья, так и низкой продуктивностью коров. Несмотря на сложившуюся ситуацию в отрасли молочного скотоводства, в качестве приоритетов научно-технологического развития рассматривается «переход к высокопродуктивному и экологически чистому производству» [11] .

Внедрение технологических инноваций на отраслевом уровне является основой для формирования условий внедрения в производственные процессы цифровых технологий. За период 2017–2019 гг. в России наметился рост внедрения технологических инноваций в организациях, занимающихся животноводством, что обусловлено увеличением финансирования затрат на инновационную деятельность в отрасли на 56,22 % (табл. 7) [12] .

Инновационная деятельность в животноводстве России

Таблица 7

|

Показатель |

Год |

||

|

2017 |

2018 |

2019 |

|

|

Затраты на инновационную деятельность организаций, млн руб. |

6403,1 |

6454,1 |

10002,9 |

|

Удельный вес организаций, внедряющих технологические инновации в животноводстве, % |

4,4 |

4,7 |

5,3 |

По оценке Росстата, «уровень внедрения технологических инноваций при разведении крупного рогатого скота молочного направления и производстве сырого молока составил в 2019 году в целом по России 4,8 %» [13] .

Данная ситуация обусловлена успешной реализаций государственных программ, что стимулирует организации активнее внедрять инновации в технологические процессы. Кроме того, набирает обороты реализация национальной программы

«Цифровая экономика РФ», которая нацелена на переход отраслей, в том числе сельского хозяйства, от традиционных на цифровые технологии. Формирование производственного потенциала в сельском хозяйстве предполагает применение информационных технологий в рамках всех бизнес-процессов, накопление информации и анализ производства для решения сложных бизнес-задач с помощью области Big Data, внедрения робототехники и искусственного интеллекта. В частности, для формирования производственного потенциала молочного скотоводства актуально применение централизованной системы управления «умной» фермой, подсистем управления отдельными технологическими процессами, например воспроизводством стада, зооветеринарным обслуживанием животных, кормопроизводством, а также локальных подсистем управления микроклиматом, кормлением, доением, удалением навоза. Сбор и систематизацию информации целесообразно осуществлять также при помощи цифровых технологий, таких как чипирование животных, сканеров упитанности и датчиков «активности» животных, «умных» систем доения, что позволяет на основе полученной информации координировать рацион кормления, выявлять и диагностировать болезни животных на ранних стадиях, определять наиболее благоприятные сроки осеменения животных. «Обработанные данные лежат в основе инструмента принятия оперативных и стратегических решений руководителями и специалистами молочных ферм по вопросам воспроизводства стада, производительности, здоровья животных, технологии кормления, прогнозирования уровня производства молока, селекции и т.д.» [14] . Также необходимо отметить уменьшение субъективного фактора в функционировании сельскохозяйственных организаций, так как указанные новшества позволяют вовремя и автоматически корректировать технологические процессы: подбор индивидуальной подкормки, проведение ветеринарных мероприятий, регулирование микроклимата.

Оценивая зарубежный и отечественный опыт формирования производственного потенциала в молочном скотоводстве с применением цифровых технологий, можно выделить ряд результатов: с производственной точки зрения – увеличение молочной продуктивности, выхода телят, повышение конверсии корма, а с экономической точки зрения – повышение производительности труда в отрасли, экономию средств на осеменение и лечение животных, снижение убытков от выбраковки коров, что в конечном счете обеспечивает повышение эффективности производства.

Выводы. От темпов развития отечественной науки зависит изменение технологического уклада от традиционного к цифровому. Молочное скотоводство в России находится на начальном этапе использования цифровых технологий. Оценивая передовой опыт можно отметить повышение результативности в отрасли как с производственной, так и с экономической точки зрения. Однако переход на цифровые технологии требует комплексности их применения, а следовательно, необходимы не только финансовые, но временные и организационные затраты. Таким образом, формирование производственного потенциала в молочном скотоводстве на основе цифровизации имеет основную задачу – снижение затрат на производство продукции, повышение качества и конкурентоспособности продукции за счет эффективного использования имеющихся ресурсов.

Список литературы Развитие отечественной науки и формирование производственного потенциала отрасли молочного скотоводства на основе цифровых технологий

- Гаврилова О.Ю. Устойчивое развитие как система // Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Красноярск, 2018. Ч. 2. С. 309–311.

- Глобальный инновационный индекс 2020 года. URL: https://www.wipo.int /global_innovation_index/ru/2020.

- Абрикеев Н.М., Морева Е.Л., Бекулова С.Р. и др. К проблеме использования науки и технологий для развития российской экономики // Вопросы инноваци-онной экономики. 2020. Т. 10. №1. С.189-204.

- Индикаторы науки: 2021: стат. сб. / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.И. Евне-вич [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2021. 352 с.

- Инновационное развитие Российской Федерации в 2019 году. М.: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 2020. 31 с.

- Наука. Технологии. Инновации: 2021: крат. стат. сб. URL: https://issek.hse.ru/news/422172387.html.

- Федорова М.А., Белякова Г.Я. Принципы использования и методики оценки производственного потенциала организаций отрасли молочного скотоводства в современных условиях // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2019. № 1(11). С. 3–11.

- Fedorova M.A., Gorodov А.А. Formation of the dairy industry production potential: innovations and problems of their implementation // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. III Internationale Scientific. 2020. С. 22013.

- Gorodov A.A., Fedorova М.А., Gavrilova O. Yu. The state of dairy cattle breeding and clustering of municipal entities of the Krasnoyarsk territory by the level of indus-try development // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019. С. 022041. 10. Производство молока в хозяйствах всех категорий. URL: https://www.fedstat.ru /indicator/40694.

- Пыжикова Н.И., Озерова М.Г. Цифровизация сельского хозяйства: преимуще-ства и проблемы // Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских тер-риторий: cб. Всерос. (национальной) науч. конф. Новосибирск, 2018. С. 1138–1140.

- Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в общем числе обследованных организаций. URL: https://www.fedstat.ru /indicator/58765.

- Федорова М.А. Инновационное технологическое развитие молочного скотовод-ства: формирование производственного потенциала отрасли // Фундаменталь-ные исследования. 2020. № 6. С. 162–166.

- Буклагин Д.С. Цифровые технологии и системы управления в животноводстве // Техника и технологии в животноводстве. 2020. № 4(40). С. 105–112.