Развитие партнерства государства и малого бизнеса в инновационной сфере региона

Автор: Гусева Мария Сергеевна, Амелькина Дарья Владимировна, Дмитриева Елена Олеговна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Молодые исследователи

Статья в выпуске: 6 (48), 2016 года.

Бесплатный доступ

Стратегические цели инновационного развития РФ и задачи развития малого и среднего предпринимательства требуют проработки механизмов успешного взаимодействия государства и малого бизнеса, в том числе на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). В статье рассматриваются перспективные механизмы инновационного развития экономики РФ в рамках ГЧП при участии субъектов малого предпринимательства. В качестве гипотезы обосновывается тезис о том, что малый бизнес обладает высоким инновационным потенциалом и исключительными возможностями для его реализации в проектах ГЧП. Этот тезис подтвержден анализом и обобщением ряда научных теорий. Целью работы является уточнение сущности и областей партнерства государства и малого бизнеса в инновационной сфере и разработка предложений по совершенствованию их взаимодействия на принципах ГЧП. Методологическую основу исследования составляют системный подход, методы структурного, предметного, функционального, статистического анализа, метод экспертных оценок. В работе раскрыта сущность государственно-частного партнёрства как механизма привлечения частного капитала в процессы инвестирования на взаимовыгодных условиях для решения общественно значимых задач, определены инструменты и формы ГЧП, используемые в целях инновационного развития экономики. К ключевым механизмам инновационного развития экономики, основанного на принципах государственно-частного партнерства, авторы относят: программные государственные инвестиции; создание и поддержание деятельности институтов развития; формирование и развитие инновационных территориальных кластеров; выстраивание и обеспечение инновационной инфраструктуры развития высокотехнологичного бизнеса. На опыте Самарского региона и аэрокосмического кластера рассмотрены механизмы реализации ГЧП в инновационной сфере и модели вовлечения в инвестиционные проекты субъектов малого бизнеса. Определены организационно-экономические условия и предпосылки для эффективного партнерства государства и малого бизнеса в инновационной сфере, представлены перспективные направления активного участия субъектов малого бизнеса в проектах ГЧП. Сформулированы рекомендации по совершенствованию взаимодействия малого предпринимательства и государства в инновационной сфере и вовлечению малого бизнеса в реализацию инновационно-значимых инвестиционных проектов. Представляется, что разработанные предложения могут быть использованы в деятельности государственных органов управления Самарской области и обеспечат устойчивый экономический рост и инновационное развитие региона на основе механизма ГЧП.

Государственно-частное партнерство, малое инновационное предпринимательство, кластер, инновационная инфраструктура

Короткий адрес: https://sciup.org/147109903

IDR: 147109903 | УДК: 332.146.2 | DOI: 10.15838/esc.2016.6.48.16

Текст научной статьи Развитие партнерства государства и малого бизнеса в инновационной сфере региона

В современных экономических условиях только модернизация и инновационное развитие могут обеспечить долгосрочный рост российской экономики. В период 2010–2015 гг. России удалось на 16 позиций улучшить свое положение в крупнейшем инновационном рейтинге Global Innovation Index (GII). Однако, по данным Национального доклада об инновациях в России (2015), отечественная экономика по-прежнему характеризуется небольшим удельным весом инновационных предприятий (11%), низкой долей РФ в мировом экспорте высокотехнологичных товаров (0,4%). Доля инновационной продукции в общем её выпуске (8–9%) в России почти вдвое меньше, чем в странах-лидерах (15%), и уже три года не имеет положительной динамики.

В эффективных и конкурентных экономиках более половины трудоспособного населения работает на малых пред- приятиях, производящих от 50 до 65% ВВП. Около 80% малых фирм является инновационными. В малом бизнесе1 России задействовано 25% от общей численности занятого в экономике населения и создается около 20% ВВП РФ; инновационными можно считать лишь 5–6% малых предприятий. Несмотря на значительные средства государственной поддержки, выделенные в последние годы, роль малого бизнеса в экономике страны не росла. Очевидно, что при низком уровне его развития говорить об инновационном прорыве в РФ явно не приходится.

В инновационной сфере интересы государства и бизнеса совпадают в наибольшей степени, так как совместные усилия направлены на рост приоритетных отраслей экономики, повышение доли российских товаров на мировых рынках высокотехнологичной и наукоемкой продукции и сбалансированное развитие территорий. В связи с этим успешное решение задачи инновационного развития РФ связывается с оптимизацией взаимодействия государства и бизнеса в формате государственно-частного партнёрства (ГЧП). В основе этой позиции лежит понимание того, что реализация инновационной политики невозможна без согласованного функционирования и взаимодействия государственного и частного секторов на всех этапах инновационного процесса.

Партнерство государства и малого бизнеса в инновационной сфере находится в начале своего развития, но в то же время имеет высокий потенциал и ряд специфических особенностей. Исследованию тенденций и специфики развития ГЧП в инновационной сфере посвящены научные работы Ю.С. Емельянова, А.Г. Зель-днера, И.И. Смотрицкой, О.В. Злывко, С.Н. Сильвестрова, И.Н. Рыковой, И.В. Косяковой и др. Отдельное внимание уделено вопросам влияния ГЧП на развитие предпринимательства в России в условиях реализации стратегической задачи инновационного обновления экономики.

Комплексный анализ принципов и механизмов развития ГЧП в инновационной и научно-технической сферах РФ, а также зарубежный и российский опыт взаимодействия государства и бизнеса в инновационном процессе представлен в публикациях Д.Е. Морковкина, М.А. Беспалова, О.В. Григоренко, Л.М. Иголкиной, Е.В. Козловой . Опыт взаимодействия в инновационной сфере учреждений академической науки с бизнесом на принципах ГЧП исследован в работах Е.О. Дмитриевой, М.С. Гусевой, И. А. Холодилина, С.М. Никитенко, Т. Ксенофонтовой .

Высоко оценивая вклад ученых в данную проблематику, заметим, что вопросы использования инструментов ГЧП в инновационной сфере при участии субъектов малого бизнеса недостаточно проработаны в теории и практике. Одним из препятствий для системного внедрения механизма ГЧП в реализацию конкретных целей и задач инновационного развития страны и отдельных регионов, на наш взгляд, является неопределенность сути и областей взаимодействия партнеров, отсутствие эффективных механизмов вовлечения в инновационные проекты субъектов малого бизнеса.

Цель работы – уточнение сущности и областей партнерства государства и малого бизнеса в инновационной сфере и разработка предложений по совершенствованию их взаимодействия на принципах ГЧП.

Исследуя подходы зарубежных авторов D.B. Audretsch , M. Bult-Spirng , M.J. Enright , Y. Entezari и европейские источники о public-private partnership (РРР) , можно сделать вывод о том, что под термином «государственно-частное партнерство» понимаются практически любые формы сотрудничества государства и бизнеса. Российские исследователи О.В. Иванов , В.А.Кабашкин , П.В.Савранский , Ю.В.Со-ловьев определяют ГЧП как формализованный институциональный и организационный альянс между публичным и частным секторами в целях обеспечения производства общественных благ либо продукта, который традиционно обеспечивается госсектором. Федеральный закон РФ от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации» закрепляет следующее определение ГЧП: «Юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о ГЧП, заключенного в соответствии с настоящим федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества».

При этом общим является положение о том, что государственно-частное партнерство не простое сочетание средств и ресурсов участников, а особый механизм взаимоотношений между государственным и частным сектором. В инновационной сфере РФ партнерство государства и малого бизнеса выходит за пределы «формализованного институционального и организационного альянса между публичным и частным секторами», включая в себя различные формы сотрудничества и взаимодействия.

Анализ российских и зарубежных источников и изучение практики российских регионов позволяет отнести к числу основных механизмов инновационного развития экономики на основе использования инструмента государственно-частного партнерства следующие:

– программные государственные инвестиции как инструмент реализации инновационной политики (ГЧП-концепция);

– создание и поддержание деятельности институтов развития (ГЧП-концепция);

– формирование и развитие инновационных территориальных кластеров (ГЧП-проекты);

– создание и обеспечение инновационной инфраструктуры развития высокотехнологичного бизнеса (ОЭЗ, технопарки, бизнес-инкубаторы, технополисы) (ГЧП-проекты).

Во всем многообразии представленных механизмов необходимо с учетом действующей нормативно-правовой основы ГЧП различать ГЧП-проекты и партнерство как концепцию взаимодействия государства и бизнеса (ГЧП-концепция). Российские реалии таковы, что в субъектах РФ чаще всего ГЧП в инновационной сфере отождествляется не с партнерством, а с формами государственной поддержки предпринимательства, что не совсем корректно. Следуя этой логике, мы не относим к формам и проявлениям ГЧП в инновационной сфере прямую финансовую и нефинансовую поддержку участников инновационной деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства.

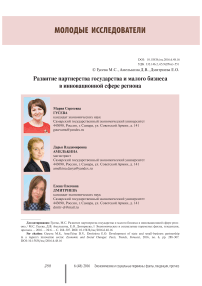

В России накоплен определенный опыт государственно-частного партнерства. По данным ассоциации «Центр развития ГЧП», в единой информационной системе ГЧП в стране зарегистрировано более 1300 проектов, по которым принято решение о реализации (заключении соглашения), из них 15 проектов федерального уровня, 191 проект регионального уровня, более 1100 проектов муниципального уровня. В 2015 г. стадию коммерческого закрытия прошли 873 проекта (для сравнения: в 2013 г. – 86 проектов). Большая часть проектов (87,7%) осуществляются в форме концессий в соответствии с ФЗ от 21 июля 2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (рис. 1) .

Особенностью и одновременно проблемой финансирования российских проектов ГЧП является превалирование государственных инвестиций над частными.

В частности, отношение объема частных инвестиций в инфраструктуру в проектах ГЧП к номинальному ВВП России составляет примерно 1%. Для сравнения: в Индии – 9,5%, в Бразилии – 18,9%. В реализации проектов ГЧП принимает участие в основном крупный бизнес из-за отсутствия проработанных механизмов привлечения к участию в проектах субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП). Вместе с тем малому бизнесу в инновационном развитии экономики принадлежит особая роль. По мнению первого лауреата Международной премии за исследования в области предпринимательства и малого бизнеса американского исследователя Д. Берча, новыми драйверами роста становятся малые и средние фирмы. Изучая влияние динамичных и быстрорастущих фирм на макроэкономические показатели, именно Д. Берч при-

Рисунок 1. Структура проектов ГЧП, прошедших стадию коммерческого закрытия, по формам и отраслям инфраструктуры, 2015 г.*

* Составлено авторами по данным [Эл. рес.]. – Режим доступа:

своил им ставшее позднее общепринятым название «газели». По оценкам Д. Берча, «газели», составляя всего 4% общего числа фирм, создали примерно 70% новых рабочих мест, появившихся в США в 1988– 1992 годы2.

Американский профессор А. Купер в середине 1960-х гг. также подчеркивал, что носителями роста в современных условиях становятся малые фирмы. Этому, по его мнению, способствуют три фактора: квалификация персонала, отношение технических специалистов к финансовым аспектам деятельности фирмы, коммуникация и координация3.

Д. Одретч и З. Акс называли малые фирмы «агентами изменений», утверждая, что они приходят на рынок проявлять инновационную активность и производить новый продукт. Именно эти учёные впервые отметили, что в некоторых отраслях создаются наиболее благоприятные условия для инноваций малого бизнеса, а в некоторых отраслях – для крупного4.

У. Баумол обратил внимание на взаимодополняемость инновационной активности крупных и малых фирм5. Ученый утверждал, что настоящий прорыв совершают малые фирмы, а дополнительный вклад, связанный с увеличением возможностей и возрастанием скорости распро- странения инноваций, вносит крупный бизнес. Поэтому инновационная политика государства должна быть направлена на сбалансированное развитие и малого и крупного предпринимательства. Такое развитие может строиться по принципу «тройных спиралей».

Модель «тройной спирали» предложил и описал Г. Ицковиц для инновационного университета общества знаний6. В этой модели три равные по значимости и равноправные институциональные сферы – университеты (наука), бизнес и государство – не только выполняют свои традиционные миссии, но и начинают играть новые роли, выполняя функции других институциональных сфер. Именно там, где институциональные сферы частично перекрывают друг друга, встречаются люди, генерируются новые идеи, появляются и коммерциализируются инновации. Выводы исследователей инновационного предпринимательства подтверждаются экономическими расчетами в работах A. D i az-Chao, Sainz- J.Gonz a lez, J.Torrent-Sellens, H.-S.Ryu, J.-N.Lee, S. Hong, T. Li, L. Oxley.

Роль малого бизнеса в российской экономике в целом и ее инновационном развитии пока невелика, а производительность труда в СМСП России составляет 0,9 млн. рублей на 1 человека (в странах Европейского союза значение показателя фиксируется на уровне 2,2 млн. рублей, в США – 3,4 млн. рублей). Региональные особенности малого бизнеса рассмотрим на примере Самарской области, занимающей по числу субъектов малого предпринимательства первое место в Приволжском федеральном округе. По состоянию на 2015 г. в регионе зарегистрировано 47,6 тыс. малых предприятий (табл. 1).

Таблица 1. Показатели малого бизнеса и инновационного развития Самарской области в 2010–2015 гг. (включая микропредприятия)

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015** Число малых предприятий, тыс. ед. 41,9 47,8 52,0 53,3 46,9 47,6 Средняя численность работников МП без внешних совместителей, тыс. чел.* 295,8 251,5 291,4 279,7 279,6 270,5 Доля работающих в малом бизнесе, % 19,6 16,7 19,3 18,6 18,6 18,0 Оборот МП, млрд. руб.* 443,1 396,1 549,5 615,3 600,1 583,5 Доля продукции малого бизнеса в выпуске товаров и услуг предприятий региона, % 29,5 21,8 27,1 27,9 25,2 22,2 Оборот на 1 работника малого предприятия, млн. руб. 1,96 1,57 1,89 2,2 2,15 2,93 Оборот на 1 малое предприятие, млн. руб. 10,58 8,29 10,57 11,54 12,8 16,67 * Составлено авторами по данным: 1139841601359, , ** В оценке авторов на основе

Около 18% общей численности занятых в экономике региона приходится на малый бизнес. На 1.07.2016 г. в структуре малых предприятий 42,4% составляют организации, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, ремонтом различной техники и предметов личного пользования, 15,2% – предприятия промышленной сферы, 12,4% – строительные фирмы, 5,5% – сельскохозяйственные предприятия, 24,5% – фирмы, оказывающие услуги различного вида.

Тенденция последних лет – неуклонное снижение числа малых предприятий (с 53,3 тыс. ед. в 2013 г. до 47,6 тыс. ед. в 2015 г.) и доли продукции малого бизнеса в выпуске товаров и услуг предприятий региона (с 27,9 % в 2013 г. до 22,2 % в 2015 г.) По показателям средней численности работников, занятых в малом бизнесе, оборота малых предприятий регион существенно отстает от лидеров округа – Нижегородской области и Республики Татарстан.

Данные обстоятельства позволяют сделать вывод о недостаточной эффективности использования в хозяйственной дея-тельностипотенциаламалыхпредприятий. Достижение долгосрочного роста экономики региона невозможно без поиска механизмов и инструментов, повышающих эффективность государственного участия в поддержке драйвера инновационного развития – малого бизнеса. В этом отношении Самарская область обладает уникальным опытом реализации механизма ГЧП.

По оценкам экспертов российской ассоциации «Центр развития ГЧП» (статистика ведется с 2014 г.) региону удалось достичь впечатляющих результатов. В 2015–2016 гг. уровень развития в нем ГЧП оценивается в 59,6% (при среднем значении по РФ – 24,4%). Это третье место по стране (табл. 2).

В связи с тем что методика расчета рейтинга ГЧП в 2016 г. по сравнению с 2014– 2015 гг. существенно изменилась; эксперты рекомендуют не сравнивать напрямую текущие показатели с показателями предыдущего периода, а соотносить фактические результаты с выполнением установленных значений. Фактическое значение показателя уровня развития ГЧП в Самарской области по итогам 2015– 2016 гг. превысило установленное значение на 11,1%, и это лучший результат в группе регионов-лидеров по развитию ГЧП. Высокие позиции Самарской области в рейтинге обусловлены накоплен-

Таблица 2. ТОП-лист субъектов РФ-лидеров по уровню развития ГЧП и изменение их позиций в рейтинге в период 2014–2016 гг.*

|

Субъект РФ |

Значение и место по годам |

||

|

2015–2016гг. |

2014–2015гг. |

2014 г. |

|

|

Москва |

60,2% (1 место) |

63,8% (3 место) |

52,3 (10 место) |

|

Санкт-Петербург |

59,9% (2 место) |

69,2% (1 место) |

73,9% (1 место) |

|

Самарская область |

59,6% (3 место) |

59,6% (7 место) |

54,3% (8 место) |

|

Новосибирская область |

57,4% (4 место) |

61,9% (4 место) |

65,5% (3 место) |

|

Нижегородская область |

53,6% (5 место) |

61,5% (5 место) |

62,3% (5 место) |

|

Свердловская область |

49,7% (6 место) |

59,6% (8 место) |

63,9% (4 место) |

|

Ленинградская область |

48,4% (7 место) |

60,2% (6 место) |

55% (7 место) |

|

Московская область |

47,9% (8 место) |

56,6% (9место) |

38,0% (34 место) |

|

Ульяновская область |

44,6% (9 место) |

52,5% (12 место) |

17,7% (72 место) |

|

Республика Татарстан |

43,0% (10 место) |

66,7% (2 место) |

70,6% (2 место) |

|

Воронежская область |

33,4% (20 место) |

54,4% (10 место) |

60,4% (6 место) |

|

Ярославская область |

21,2% (44 место) |

49,3% (16 место) |

52,7% (9 место) |

* Составлено авторами по данным , assets/files/

ным успешным опытом структурирования и реализации проектов (2 место после Санкт-Петербурга в рейтинге ГЧП по фактору «опыт реализации проектов»), а также развитой институциональной средой (9 место по фактору «институциональная среда»). Вместе с тем экспертные оценки инвестиционной привлекательности региона неоднозначны. В соответствии с рейтингом Эксперт-РА, Самарская область в 2011–2015 гг. оставалась в группе со средним инвестиционным потенциалом и умеренным инвестиционным риском (группа 2В). По инвестиционному потенциалу позиции области в этот же период устойчиво снижались – с 8 места (2011 г.) до 12 места (2015 г.), росли риски инвестирования. В то же время по объему инвестиций в основной капитал Самарская область улучшила свои позиции среди регионов России (с 18-го до 11 места соответственно) и ПФО (с 4-го до 3 места)7.

Согласно Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата (составляется с 2014 г.) в 2015 году Самарская область улучшила свои позиции и вошла в группу регионов со средним уровнем качества условий для бизнеса. Направления «регуляторная среда» (присвоен рейтинг Е), «инфраструктура и ресурсы» (присвоен рейтинг С) характеризуются крайне низкими позициями. Высокий уровень административных барьеров и проблемы государственного регулирования развития бизнеса в регионе существенно сдерживают рост предпринимательской активности (табл. 3) .

В рейтинге инновационного развития российских регионов, разработанном НИУ «ВШЭ», Самарская область занимала 25 место и входила в число субъектов, неуклонно утрачивающих позиции по отдельным показателям рейтинга. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме данных товаров, работ, услуг, произведенных в области, в 2,5 раза выше российского показателя, однако постепенно снижается (в 2014 г. – 21,1%,

Таблица 3. Динамика показателей Самарской области в рейтинге: интегральный индекс и отдельные направления, 2014–2015 гг.

Рейтинг 2014 г. 2015 г. Оценка динамики Интегральный рейтинг IV III ▲ - регуляторная среда D E ▼ - институты для бизнеса D B ▲ - инфраструктура и ресурсы E C ▲ - поддержка малого предпринимательства A B ▼ Источник:

в 2013 г. – 22,9%). По данным статистического сборника ВШЭ «Индикаторы инновационной деятельности 2016», удельный вес организаций области, осуществляющих инновации, снизился и в 2012–2014 годах составлял 6,3–5,8%.

Показатели, характеризующие инновационную деятельность малого бизнеса в Самарском регионе в соответствии с периодичностью, представлены на рис. 2.

Количество заключенных с субъектами малого предпринимательства контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, увеличилось более чем в два раза (по данным государственной статистики – с 3210 до 6766 контрактов в год).

Отмеченные тенденции актуализируют необходимость глубокой проработки механизмов успешного взаимодействия государства и малого бизнеса в инновационной сфере, в том числе на основе ГЧП.

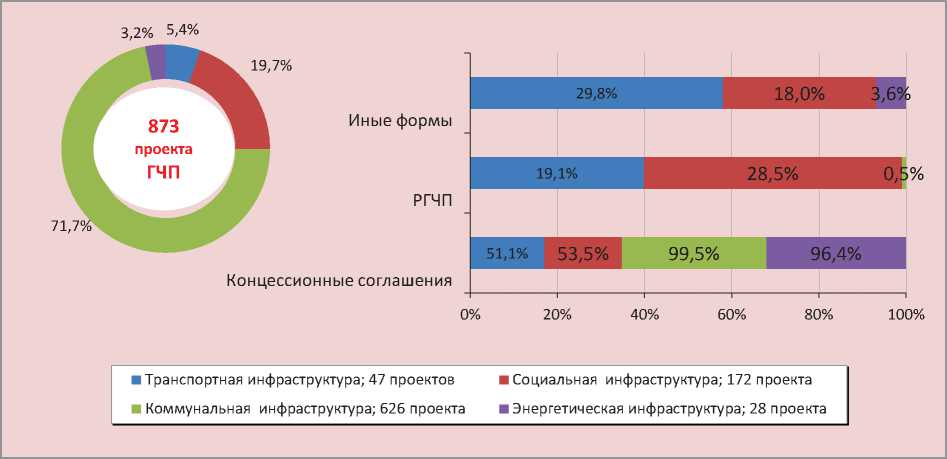

По данным Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (уполномоченного органа по вопросам ГЧП в регионе) рынок ГЧП представлен 52 инвестиционными проектами. Статистика по проектам ГЧП ведется с 2014 г. (рис. 3).

На стадии реализации находится 15 инвестиционных проектов. Это проекты социальной сферы; из них: по 10 проектам заключены концессионные соглашения;

по 2 проектам – договоры аренды с инвестиционными обязательствами; по 3 проектам – долгосрочные инвестиционные соглашения-меморандумы (квази-ГЧП). Важно отметить, что по состоянию на 1.04.2016 г. общий объем частных инвестиций в реализуемые проекты государственного и муниципального частного партнерства составил 11,8 млрд. руб. При этом проекты ГЧП полностью профинансированы за счет внебюджетных источников, что отличает Самарский регион от других субъектов РФ.

Создание и обеспечение инновационной инфраструктуры представляет одно из ключевых направлений применения ГЧП как инструмента стимулирования инноваций в Самарской области. Инновационная инфраструктура построена с точки зрения идеологии удовлетворения потребностей бизнеса и замены недостающих элементов инновационного процесса. При этом государство играет роль не руководящую или направляющую, а создающую максимально благоприятные условия. Институты развития инновационной деятельности в Самарской области образуют региональную инновационную экосистему. В декабре 2014 г. на форуме «Экосистема инноваций» (г. Сочи) инновационная система Самарской области признана одной из лучших региональных практик по системному развитию инновационного процесса.

Рисунок 2. Динамика показателей инновационного развития малого бизнеса Самарской области в 2009-2015 гг.*

■ ■ Удельный вес инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженных товаров малых предприятий, %

1 । Удельный вес малых предприятий, осуществляющих технологические инновации, %

♦ Затраты малых предприятий на технологические инновации, млн. руб.

* Составлено авторами по данным: science_and_innovations/science/#

** Период статистического наблюдения определен формой № 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия» – один раз в два года.

Рисунок 3. Структура проектов ГЧП в Самарской области по отраслям создаваемой инфраструктуры в 2014–2016 гг.*

* Составлено авторами по данным

В регионе созданы и функционируют необходимые институты ГЧП в сфере инновационной деятельности. В части финансирования инновационной деятельности конкретных хозяйствующих субъектов и их проектов действуют НКО «Инновационный фонд Самарской области», НКО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Самарской области», НКО «Фонд посевных инвестиций», НУО Фонд «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области», НКО «Фонд долгосрочных прямых инвестиций Самарской области». Технологическую и организационную поддержку инновационной деятельности СМСП оказывают технопарк «Жигулевская долина», действующий в сфере высоких технологий, бизнес-инкубаторы, Региональный центр инноваций, ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития и кла- стерных инициатив», фонд «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» и др.

Активное взаимодействие государства и бизнеса в инновационной сфере осуществляется также в рамках реализации «Комплексного инвестиционного проекта развития инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области на 2012–2021 гг.» и государственной подпрограммы «Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области» на 2015–2018 гг.

Аэрокосмический кластер (АКК) Самарской области объединяет в настоящее время 63 участников, в том числе 10 учебных и научных заведений и 27 малых предприятий (2015 г.). В число СМСП входят 10 инжиниринговых, 7 производственных, 10 сервисных предприятий (рис. 4) .

Рисунок 4. Направления деятельности малых предприятий аэрокосмического кластера Самарской области*

* Составлено авторами по

Из 27 малых предприятий АКК десять осуществляют научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Учредителями данных предприятий выступили физические лица (6 предприятий), крупные производственные компании (2 предприятия), государственные образовательные (научные) учреждения совместно с физическими лицами и некоммерческими организации (2 предприятия).

Всего государственными высшими образовательными (научными) учреждениями создано 5 малых инновационных предприятий, входящих в самарский аэрокосмический кластер, в т.ч. 2 предприятия, занимающиеся научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, 1 предприятие по производству алюминиевых сплавов, 1 предприятие по производству электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, 1 предприятие по производству оборудования для пайки, сварки и резки, машин и аппаратов для поверхностной термообработки и газотермического напыления.

Таким образом, малый бизнес АКК Самарской области представлен:

– малыми предприятиями, которые принимают на себя часть функций других участников кластера, освобождая их от непрофильной деятельности и способствуя тем самым сокращению издержек последних;

– малыми инновационными компаниями (МИК), создаваемыми крупными производственными или научными участниками кластера для решения конкретной проектной задачи и обеспечивающими проработку конкретной инновационной идеи (продукции).

Привлечение малых предприятий к реализации кластерных инициатив в Самарской области осуществляется на основе проектно-ориентированного подхода (рис. 5).

За 2012–2015гг. количество малых предприятий в АКК увеличилось почти в 4 раза (с 7 до 27), их выручка выросла на 28,7%, экспортная выручка – на 13,6%. По данным контент-анализа, из 27 малых предприятий, входивших в 2015 году в число участников кластера, опыт участия в государственных закупках и контрактах имели только 12 (в том числе 1124 факта участия в торгах, 678 выигранных торгов, 656 заключенных контрактов).

В проекте пилотных инновационных территориальных кластеров Минэкономразвития России Самарский АКК является лидером по получению инвестици-

Рисунок 5. Модели вовлечения малых предприятий в реализацию кластерных проектов*

* Составлено авторами по

онных средств из федерального бюджета (2012–2015гг. – 6838,26 млн. руб.). Объем привлеченных в проект внебюджетных инвестиций за тот же период составил 10017,65 млн. руб., т.е. превысил государственные инвестиции в 1,5 раза. Собственные инвестиции малых предприятий кластера составили 11,5 млн. руб.

Таким образом, мы видим, что условием эффективной реализации механизма ГЧП в инновационной сфере Самарской области является участие трех равноправных институциональных сфер: науки, бизнеса и государства.

В Стратегии повышения конкурентоспособности Самарской области на период до 2030 года развитие инновационной системы является ключевым направлением. Это означает:

– развитие университетской науки и фокусирование ее на приоритетных научных направлениях;

– формирование единой региональной системы по коммерциализации инноваций;

– стимулирование инновационной активности компаний;

– реформирование механизмов управления региональной инновационной системой;

– содействие реализации инновационных проектов, нацеленных на формирование приоритетных для Самарской области рынков в рамках реализации Национальной технологической инициативы.

Самарская область является одним из 10 пилотных регионов, отобранных Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией для реализации региональной модели Национальной технологической инициативы. Планируется, что к 2025 году регион станет центром промышленных инноваций с новыми перспективными наукоемкими производствами и сформированным инжиниринговым направлением специализации. Это позволит поддерживать технологическую готовность субъектов малого и среднего предпринимательства к возрастающим требованиям действующих автомобилестроительного и аэрокосмического кластеров, а также создаваемого инновационного кластера медицинских и фармацевтических технологий

Значимым стратегическим направлением деятельности по развитию ГЧП в Самарской области становится поддержка малого и среднего бизнеса, прежде всего, через механизм ГЧП. При этом регион постепенно отказывается от ведущей роли в партнерстве с бизнесом и сосредоточивается на создании условий для роста частных инвестиций и на вовлечении в инновационно-значимые и капиталоемкие проекты малого бизнеса.

Активному участию малого бизнеса в ГЧП в инновационной сфере, на наш взгляд, будет способствовать реализация следующих направлений:

-

1. Совершенствование моделей финансирования инновационной деятельности, в том числе за счет использования современных финансовых инструментов и механизмов привлечения в высокотехнологичную сферу экономики внебюджетных инвестиций, совместного финансирования части прикладных исследований.

-

2. Создание и развитие инновационной, научной и образовательной инфраструктуры, национальной и региональных инновационных систем. Полагаем, что государственная поддержка должна быть направлена не только на малые фирмы, имеющие высокий потенциал инновационного роста, но и на инвестирование в точки знаний и компетенций: образовательную инфраструктуру, центры трансфера технологий, продвижение брендов, предоставление субсидий и субвенций на формирование патентной защиты и т.д.

-

3. Формирование условий для воспроизводства и функционирования малых инновационных компаний в научно-технической и научно-производственной сферах.

-

3.1. Повышение эффективности государственной поддержки МИП:

– развитие правовой базы деятельности МИП, которое должна заключаться в формировании отдельного нормативноправового документа, регулирующего создание, функционирование и завершение деятельности малых предприятий, осуществляющих деятельность по созданию и внедрению результатов исследований, а также порядка и механизма предоставления государственной поддержки;

– либерализация налогового законодательства и налогообложения: предоставление права применения упрощенной системы налогообложения без установления порога годового оборота, освобождение от уплаты налогов и взносов на период «налоговых каникул», снижение ставки по НДС и налогу на прибыль до минимального уровня, освобождение от налогообложения всех

-

-

3.2. Стимулирование спроса на инновационную продукцию, т.е. осуществление системы мер по выстраиванию эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон на всех этапах жизненного цикла инновационного продукта от выявления и детализации потребности заказчиков в инновационных решениях до организации и проведения публичных закупочных процедур, в том числе:

– через создание государством для крупных хозяйствующих субъектов системы экономических стимулов, направленных на применение в производстве инновационных товаров, материалов, комплектующих, услуг и т.д.;

– обеспечение доступа МИП к государственным заказам, прежде всего государственным закупкам высокотехнологичной продукции, и создание условий для успешного участия в торгах;

– развитие практики применения реестров промышленной продукции, технологий и услуг в рамках закупочной деятельности, а также региональных реестров объектов интеллектуальной собственности.

-

3.3. Создание благоприятного режима для участия МИП в госзакупках:

– установление минимально фиксированных сумм обеспечения заявки, а также исполнения контракта для участия в аукционах, конкурсах;

– создание инструмента преференций посредством реестра инновационных продуктов, технологий и услуг (или критериев отнесения продуктов, технологий и услуг к инновационным), нося-

- щего обязательный характер для государственных закупок.

Усиление прямой государственной финансовой адресной помощи малому бизнесу необходимо осуществлять на основе отбора предприятий (проектов) в соответствии с критериями венчурного предпринимательства. Государству целесообразно направить свои усилия на развитие венчурного финансирования, например, за счет коллективных форм инвестирования (инвестиционное това- рищество), конвертируемых займов, краудфинансирования, привлечения бизнес-ангелов.

операций, связанных с получением безвозмездного права на патенты и оборудование, с реализацией нематериальных активов;

– обеспечение доступа, возможно безвозмездного, к технологиям, патентам, разработкам;

– оценка эффективности государственных кластерных программ и программ развития инновационного малого бизнеса на основе количественных показателей, характеризующих эффективность деятельности МИП, и показателей удовлетворенности малого бизнеса деятельностью институтов развития и инфраструктурных организаций.

Представляется, что разработанные предложения по вовлечению малого бизнеса в реализацию инновационно-значимых инвестиционных проектов Самарской области обеспечат реализацию стратегических целей инновационного развития субъекта и задачи развития малого и среднего предпринимательства на основе механизма ГЧП.

Список литературы Развитие партнерства государства и малого бизнеса в инновационной сфере региона

- Беспалов, М.А. Роль государственно-частного партнерства в инновационном развитии российской экономики /М.А. Беспалов//Инновационное развитие российской экономики: сб. науч. тр. III науч.-практ. конф. молодых ученых (10 дек. 2012 г.). -М., 2012. -С. 13-25.

- Григоренко, О.В. Механизмы государственно-частного партнерства в инновационном развитии национальной экономики /О.В. Григоренко//Экономические проблемы России и региона. -Ростов н/Д, 2013. -Вып. 18. -С. 150-158.

- Государственно-частное партнерство в условиях инновационного развития экономики: монография /под ред. А.Г. Зельднера, И.И. Смотрицкой. -М.: ИЭ РАН, 2012. -212 с.

- Государственно-частное партнерство как путь инновационного развития экономики России: коллективная монография /под ред. проф. И.В. Косяковой. -М.: Перо, 2016. -213 с.

- Дмитриева, Е.О. Государственно-частное партнерство как ресурс инновационного развития учреждений высшего профессионального образования /Е.О. Дмитриева, М.С. Гусева//Университет XXI века: старые парадигмы и современные вызовы: материалы XVIII Всероссийской научно-практической конференции Гуманитарного университета, 7-8 апреля 2015 г.: доклады/редкол.: Л.А. Закс и др. -Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2015. -С. 411-414.

- Емельянов, Ю.С. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере. Зарубежный и российский опыт: научное издание /Ю.С. Емельянов; под общ. ред. С.Н. Сильвестрова. -М.: Либроком, 2012. -256 с.

- Злывко, О.В. Разработка механизма реализации инновационных проектов на основе государственно-частного партнерства посредством технологических платформ: дис. на соиск. уч. степ. канд. эконом. наук. -М., 2015. -188с.

- Иванов, О.В. Формирование институциональной среды как фактор развития государственно-частного партнерства (международный опыт) /О. В. Иванов//Право и управление. XXI век. -2015. -№ 3 (36). -С. 56-61.

- Иголкина, Л.М. Государственно-частное партнерство в инновационном развитии экономики /Л.М. Иголкина//Экономические науки. -2013. -№ 3. -С. 49-52.

- Ицковиц, Г. Модель тройной спирали . -Режим доступа: http://innov.etu.ru/

- Кабашкин, В.А. Государственно-частное партнерство: международный опыт и российские перспективы /В.А. Кабашкин. -М.: МИЦ, 2010. -576 с.

- Козлова, Е.В. Государственно-частное партнерство в научно-исследовательском секторе экономики /Е.В. Козлова//Альманах современной науки и образования. -2013. -№ 9. -С. 87-88.

- Ксенофонтова, Т. Разработка стратегий интеллектуальной кооперации на базе партнерства науки, бизнеса и государства /Т. Ксенофонтова//Управление мегаполисом. -2013. -№ 2. -С. 98-103.

- Морковкин, Д.Е. Инновационное развитие экономики на основе использования механизмов государственно-частного партнерства /Морковкин Д.Е.//Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. -2015. -№ 1. -С. 27-35.

- Никитенко, С.М. Опыт взаимодействия учреждений академической науки с бизнесом на принципах ГЧП (на примере Института угля СО РАН г. Кемерово) /С.М. Никитенко, Е.В. Гоосен, В.И. Клишин//Инновации. -2013. -№9. -С. 9-19.

- Савранский, П.В. Государственно-частное партнерство в реализации перспективных направлений инновационного развития экономики России: дис. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук. -Краснодар, 2007. -186 с.

- Соловьев, Ю.В. Зарубежный опыт измерения и обеспечения эффективности в сфере государственно-частного партнерства /Ю.В. Соловьев//Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы международной научной конференции (г. Санкт-Петербург, апрель 2012 г.). -СПб.: Реноме, 2012. -С. 3-7.

- Холодилин, И.А. Построение инновационной среды и взаимодействия научной структуры с предпринимателями и малым бизнесом страны /И.А. Холодилин//Экономика и предпринимательство. -2013. -№ 3. -С. 443-447.

- Эффективное государственное управление в условиях инновационной экономики: формирование и развитие инновационных систем: монография /под ред. д-ра эконом. наук С.Н. Сильвестрова, д-ра эконом. наук И.Н. Рыковой. -М.: Дашков и Ко, 2011. -292 с.

- Acs, Z.J., Audretsch, D.B. Innovation in Large and Small Firms: An Empirical Analysis//American Economic Review. -1988. -Vol. 78(4). -P. 678-690.

- Audretsch, D.B. New Firm Survival and the Technological Regime//Review of Economic and Statistics. -1991. -Vol. 73(3). -P. 441-450.

- Baumol, W.J. The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002.

- Birch,D.L. Job Creation in America. New York: Free Press, 1987.

- Birch,D.L. The Job Generation Process. Cambridge, MA: MIT Program on Neighborhood and Regional Change, 1979.

- Birch,D.L. Who Creates Jobs?//Public Interest. 1989.

- Bult-Spirng, M. Strategic aspects of public-private partnership: international experience/M. Bult-Spring, G. Dewolf//Blackwell Publishing. ltd.-UK. -2006. -C. 18-27.

- Cooper A.C.Small Companies can Pioneer New Products//Harvard Business Review. -1966. -Vol. 44(5). -P. 162-179.

- Dedicated Public Private Partnership Units: A Survey of Institutional and Governance Structures. Paris: OECD. 2010. -Р. 118.

- Díaz-Chao, A., Sainz-González, J., Torrent-Sellens, J. ICT, innovation, and firm productivity: New evidence from small local firms (Article), Journal of Business Research. -2015. -Vol. 68 (7). -Р.1439-1444.

- Enright, M.J. Survey on the Characterization of Regional Clusters: Initial Results. Working Paper, Institute of Economic Policy and Business Strategy: Competitiveness Program, University of Hong Kong, 2000. -P. 16.

- Entezari, Y. Building Knowledge-Based Entrepreneurship Ecosystems: Case of Iran/Y. Entezari//Procedia -Social and Behavioral Sciences, 2015. -Vol. 195. -P. 1206-1215.

- Public-Private Partnerships (PPP) . -Mode of access:http://www.unece.org/ceci/ppp. html

- Ryu, H.-S., Lee, J.-N. Innovation patterns and their effects on firm performance Service Industries Journal. -2016. -Vol. 36 (3-4). -Р. 81-101.

- S. Hong, T. Li, L. Oxley. Why Size Matters: Investigating the Drivers of Innovation and Economic Performance in New Zealand using the Business Operations Survey, Applied Economics. -2016. -3 July. -P. 1-17.