Развитие привитых саженцев винограда в зависимости от длины и сорта подвоя

Автор: Авдеенко Ирина Алексеевна, Титова Лариса Анатольевна, Григорьев Александр Александрович, Магомадов Анди Султанович, Бархаджиев Сулейман Султанович

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 11, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучить влияние длины и сорта подвоя на агробиологические показатели привитых саженцев винограда. В 2019-2020 гг. на опытном поле ФГБНУ ВНИИВиВ - филиал ФРАНЦ заложен опыт в трехкратной повторности по 50 растений на сорте привоя Денисовский и подвоев Кобер 5ББ и Рипариа Рупестрис 101-14. Схема опыта: вариант 1 - подвой длиной 30 см; вариант 2 - 35 см; вариант 3 - 40 см; вариант 4 - 45 см (контроль). Прививку проводили по общепринятой в производстве технологии настольной прививки одноглазковым черенком привоя согласно вариантам опыта, уходные работы - стандартные для поливной школки. Определяли регенерационную активность привитых черенков винограда по методу Л.М. Малтабара, Н.И. Мельника (2004) и образования каллуса в средней пробе прививок по методу Л.В. Колесникова (1968), после стратификации в камере определяли характер приживаемости, роста и развития саженцев в школке, развитие корневой системы - по методике Л.В. Колесникова (1968) и выход первосортных саженцев винограда из школки - по общепринятой методике (в соответствии с ГОСТ 31783-2012). Установлено, что при длине подвоя 30 см наблюдается увеличение выхода прививок с камеры до 82,65 %, приживаемости - до 82,5 % и итоговый выход саженцев - до 52,4 см. Наибольшее влияние на качество саженцев оказывал сорт подвоя. Привойно-подвойная комбинация Денисовский × Кобер 5 ББ отличается низким показателем выхода саженцев от 15,5 до 24,6 %, что ниже комбинации Денисовский × Рипариа Рупестрис 101-14 с выходом саженцев от 36,4 до 52,4 %. Выявлена положительная зависимость выхода привитых саженцев сорта Денисовский с подвоем Рипариа Рупестрис 101-14 и длиной подвоя 30 см в сравнении с распространенным в производстве сортом подвоя Кобер 5 ББ и длиной 45 см.

Виноград, подвой, уменьшение длины подвоя, привойно-подвойная комбинация, развитие прививок, школка, приживаемость саженцев, выход саженцев

Короткий адрес: https://sciup.org/140290050

IDR: 140290050 | УДК: 634.8.032 | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-11-3-10

Текст научной статьи Развитие привитых саженцев винограда в зависимости от длины и сорта подвоя

Введение. Переход на привитую культуру винограда, появление подвойных и привойных сортов, устойчивых к низким температурам, изменение климатических условий позволяют предположить возможность изменения глубины посадки привитых саженцев при закладке насаждения саженцами с более коротким подземным штамбом [1–3]. Изменение глубины посадки виноградных саженцев оказывает значительное влияние на технологические процессы: значительно сократятся затраты на производство привитых саженцев, закладку и эксплуатацию виноградных насаждений [4, 5]. Большую роль при производстве привитых саженцев винограда оказывает подбор привойно-подвойных комбинаций. По данным ряда авторов, перед введением в промышленное производство привитых саженцев необходимо научное обоснование и проведение тщательного подбора привойноподвойных комбинаций для планируемых к производству саженцев сортов винограда [6–10].

В связи с этим возникла необходимость в теоретическом обосновании изменения глубины посадки привитых саженцев и в закладке полевых опытов для проведения долгосрочных исследований, позволяющих оценить перспективность изменения глубины посадки привитых виноградных саженцев в условиях центральной части Ростовской области.

Длина подземного штамба – глубина посадки саженцев напрямую зависит от климатических условий региона закладки виноградных насаждений.

Климатические условия Нижнего Дона характеризуются термическими ресурсами, достаточными для ведения промышленной культуры винограда и производства вина [2, 6, 7, 11, 12]. По данным Н.Р. Толокова, величина гелиотерми-ческого индекса Брана (произведение суммы активных температур выше 10 ºС на сумму продолжительности солнечного сияния за тот же период) в районе Ростова-на-Дону колеблется от 3,2 до 7,2, средняя величина – 5,4. Для Франции этот показатель изменяется от 3,0 до 6,7 [13].

С 70-х гг. XX в. на европейской территории России наблюдается рост температур. Потепление вызвало интерес к оценке перспектив изменения биоклиматического потенциала регионов, прогнозированию реакции культур на изме- нения климата [14, 15]. Изменения климатических условий в масштабах планеты затронул и наш регион. Анализ погодно-климатических условий, выполненный Л.Ю. Новиковой и Л.Г. Наумовой за период 1981–2017 гг., показал, что наблюдающийся в последние десятилетия рост теплообеспеченности, сопровождающийся уменьшением осадков, привел к более раннему цветению и созреванию всех исследованных групп винограда. Изменения климата были в целом благоприятны для винограда: наблюдался рост процента распустившихся глазков, количества нормально развитых побегов, урожайности, средней массы грозди, сахаристости у сортов разного происхождения и направления использования [16–18].

На конец XX – начало XXI в., особенно на аномально жаркое лето 2010 г., приходилось множество температурных максимумов, в то время как температурных минимумов в последнее время почти не наблюдается. Участились также месяцы с обильным количеством осадков. Из-за глобального изменения климата на Земле условия центральной части Ростовской области приобретают характеристики типичного средиземноморского климата, с дождливой зимой и жарким сухим летом.

Таким образом, анализ литературы по вопросу оптимизации глубины посадки виноградных саженцев и изменения климатических условий свидетельствует о необходимости проведения исследовательских работ, связанных с определением глубины посадки виноградных насаждений в условиях центральной части Ростовской области.

Цель исследования – изучить влияние длины и сорта подвоя на агробиологические показатели привитых саженцев винограда.

Объекты и методы исследования. Исследование проводилось на участках опытного поля ФГБНУ ВНИИВиВ – филиал ФРАНЦ в 2019– 2020 гг., расположенных на степном придонском плато, рельеф волнистый. Почва – чернозем обыкновенный, карбонатный, среднемощный, слабогумусированный, тяжелосуглинистый, на лессовидных суглинках. Грунтовые воды залегают глубоко, на границе между почвообразующими и подстилающими породами, и не оказывают влияния на развитие корневой системы виноградного куста. Климат континентальный. Сумма среднесуточных положительных температур от третьей декады апреля до заморозка – 3300–3400 ºС. Район относится к зоне недостаточного увлажнения.

Опыт заложен в трехкратной повторности по 50 растений, на привое сорте Денисовский и подвоях Кобер 5ББ и Рипариа Рупестрис 101-14, согласно схеме опыта:

Вариант 1 – подвой длиной 30 см;

Вариант 2 – подвой длиной 35 см;

Вариант 3 – подвой длиной 40 см;

Вариант 4 – подвой длиной 45 см (контроль).

Прививку проводили по общепринятой в производстве технологии настольной прививки одноглазковым черенком привоя согласно вариантам опыта, уходные работы – стандартные для поливной школки. Методика исследования включала определение регенерационной активности привитых черенков винограда по методу Л.M. Малтабар, Н.И. Мельник (2004) и образования каллуса в средней пробе прививок по методу Л.В. Колесникова (1968), а после стратификации в камере определяли характер приживаемости, роста и развития саженцев в школке, развитие корневой системы по методике Л.В. Колесник (1968) и выход первосортных саженцев винограда из школки по общепринятой методике (в соответствии с ГОСТ 31783-2012).

Результаты исследования и их обсуждение. Стратификация прививок на питательном субстрате стимулирует развитие и рост побегов, что создает неблагоприятные условия для проветривания прививок и значительно увеличивает степень повреждения проростков грибными болезнями.

После стратификации наименьший выход прививок с круговым каллусом наблюдался на сорте подвоя Кобер 5 ББ при длине 30 см, который составил 60 % (рис. 1). На подвое Рипариа Рупестрис 101-14 при длине 30 см отмечена отзывчивость привойного сорта Денисовский в сравнении с подвоем Кобер 5 ББ, в котором выход прививок с круговым каллусом составил 76 %. При длине 40 и 35 см подвоя Рипариа Ру-пестрис 101-14 наблюдается умеренная активность прививаемых компонентов в сравнении с длиной 45 (контроль) и 30 см данного сорта подвоя, и с подвоем Кобер 5 ББ длиной от 35 до 45 см (контроль).

Выход прививок после стратификации с круговым каллусом, % ививок после стратификации с развившимся глазком, %

86,7

53,3

83,6 76

60 63,1 60,7

46,7

46,7

56,7

45 см

40 см

35 см

30 см

45 см

40 см

35 см

30 см

Кобер 5 ББ

Рипариа Рупестрис 101-14

Рис. 1. Регенерационная активность прививок сорта Денисовский в зависимости от длины и сорта подвойных черенков (среднее за 2019–2020 гг.)

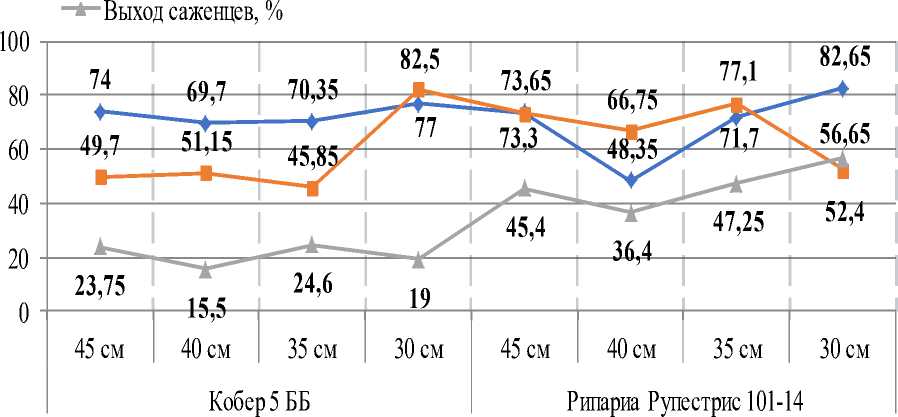

В школку высаживали прививки с полностью развившимся круговым глазком и каллусом. По данным рисунка 2 видно, что при различной длине подвоя Кобер 5 ББ количество высаженных растений варьировало незначительно (69,7–77 %). Количество высаженных прививок сорта Денисовский на подвое Рипариа Рупест-рис 101-14 в варианте с длиной подвоя 30 см превышало контрольный вариант на 9 %, а в сравнении с подвоем Кобер 5 ББ превышение варьировало от 5,65 до 12,95 %.

Высажено растений в школку, % -+- Приживаемость растений на школке, %

Рис. 2. Адаптационная способность привитых саженцев сорта Денисовский в зависимости от длины и сорта подвойных черенков при выращивании на школке (среднее за 2019–2020 гг.)

Приживаемость растений на школке и итоговый выход саженцев рассчитывали относительно количества высаженных растений. На рисунке 2 видно, что на сорте подвоя Кобер 5 ББ с уменьшением длины подвоя наблюдается увеличение приживаемости растений на школке от 45,85 до 82,5 %. Однако высокая температура летнего периода и засуха негативно повлияли на сохранность привитых саженцев сорта Денисовский на подвое Кобер 5 ББ, где после выкопки количество первосортных саженцев составило 15,5–24,6 % (при НСР 05 равной 1,02). Сорт подвоя Рипариа Рупестрис 101-14 показал более успешные результаты опыта.

Так, приживаемость варьировала от 56,65 до 77,1 %, а выход саженцев – от 36,4 при длине подвоя 40 см до 52,4 при длине подвоя 30 см (при НСР 05 равной 0,53). Существенную разницу между анализируемыми сортами подвоя можно объяснить индивидуальными особенностями каждого подвойного сорта, которые проявляются при их апробации при подборе оптимальных комбинаций компонентов прививки и под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды.

При анализе данных таблицы 1 видно, что привитые саженцы сорта Денисовский на подвое Кобер 5 ББ развивали наибольший однолетний прирост (от 73 до 108 см) и площадь листовой поверхности (от 1092,8 до 1863,7 см2). Однако при анализе качества полученных саженцев большое значение имеют показатели вызревания и диаметра однолетних побегов, которые непосредственно влияют на качество хранения и дальнейшее развитие саженцев на постоянном месте. При анализе влияния подвоя на показатели развития однолетних саженцев просматривается отзывчивость привойного сорта Денисовский на подвой Рипариа Рупестрис 101-14. Саженцы данного варианта при анализируемой длине подвоя от 30 до 45 см имели лучшее вызревание побегов (от 47 до 56 %) и диаметр однолетнего побега от 4,1 до 5,0 мм. Рассматривая влияние длины подвоя на качественные показатели однолетних побегов, можно сделать вывод, что наилучшее развитие побегов отмечено на обоих сортах подвоя (Кобер 5 ББ и Рипариа Рупестрис) при длине 35 см, в котором вызревание составило 64 и 56 см, диаметр 4,8 и 5,0 мм соответственно.

Таблица 1

Показатели развития однолетних побегов привитых саженцев винограда сорта Денисовский в зависимости от длины и сорта подвоя (среднее за 2019–2020 гг.)

|

Сорт подвоя |

Длина подвоя, см |

Длина однолетнего прироста, см |

Вызревание побега, см |

Диаметр побега, мм |

Площадь Листовой поверхности, см2 |

|

|

05 ^ С О 1— I 05 S 05 CO |

Кобер 5 ББ |

45 |

73 |

42 |

4,3 |

1092,8 |

|

40 |

108 |

43 |

4,4 |

1863,7 |

||

|

35 |

101 |

64 |

4,8 |

1670,9 |

||

|

30 |

102 |

49 |

4,0 |

1081,0 |

||

|

Рипариа Рупестрис 101-14 |

45 |

87 |

47 |

4,1 |

1142,5 |

|

|

40 |

101 |

56 |

4,5 |

1366,5 |

||

|

35 |

95 |

56 |

5,0 |

1391,3 |

||

|

30 |

94 |

52 |

4,8 |

1217,5 |

||

На рисунке 3 визуально видно, что более мощная корневая система привитых саженцев была развита на подвое Кобер 5 ББ, что напрямую связано с низкой приживаемостью растений на школке. Изреженность растений на школке позволяла оставшимся саженцам на подвое Кобер 5 ББ поглощать большее количество питательных элементов и влаги, а отсутствие затененности позволяло развить более мощный листовой аппарат.

Подвой Кобер 5 ББ

Рис. 3. Первосортные привитые саженцы винограда сорта Денисовский после выкопки в зависимости от длины и сорта (2020 г.)

Подвой Рипариа Рупестрис 101-14

Выводы. По результатам проведенного исследования можно сделать предварительный вывод, что уменьшение длины подвоя для снижения затрат на производство и подземного штамба может получить широкое применение в промышленном производстве, а предварительный поиск оптимальной привойно-подвойной комбинации планируемого для выращивания сорта позволит минимизировать производст- венные издержки на прививку саженцев и ремонт виноградных насаждений.

По итогам исследования 2019–2020 гг. установлено, что приживаемость и выход первосортных саженцев сорта Декабрьский существенно зависят от длины и сорта подвоя. При длине подвоя 30 см на подвое Рипариа Рупест-рис 101-14 наблюдается самый высокий выход саженцев – 56,65 %, что на 21,25 % больше кон- трольного варианта сорта подвоя Рипариа Ру-пестрис 101-14 и на 32,9 % больше контрольного варианта сорта подвоя Кобер 5 ББ.

Список литературы Развитие привитых саженцев винограда в зависимости от длины и сорта подвоя

- Vršič S., Pulko B., Kocsis L. Factors influenc-ing grafting success and compatibility of grape rootstocks // Scientia Horticulturae. 2015. № 181. Р. 168–173.

- Новикова Л.Ю., Травина С.Н., Жигадло Т.Э. и др. Качество урожая сельскохозяйственных культур на Европейской территории РФ в условиях изменения климата // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2015. Т. 176, № 4. С. 391–401.

- Silva M., Paiva A., Pimentel A. et al. Yield performance of new juice grape varieties grafted onto different rootstocks under tropical conditions // Scientia Horticulturae. 2018. № 241. Р. 194–200.

- Tecchio M., Silva M., Callili D., Hernandes J., Moura M. Yield of white and red grapes, in terms of quality, from hybrids and Vitis labrusca grafted. on different rootstocks // Scientia Horticulturae. 2020. № 259. 108846

- Batukaev A.A., Malykh G.P., Magomadov A.S., Batukaev A.A., Seget O.L. New technological solutions for the production of planting material of grapes // Journal of environmental treatment techniques. 2019. Т. 7, № 4. Р. 581–587.

- Новикова Л.Ю., Дюбин В.Н., Лоскутов И.Г. и др. Анализ динамики хозяйственно ценных признаков сортов сельскохозяйственных культур в условиях изменения климата // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2013. Т. 173. С. 102–119.

- Петров В.С., Павлюкова Т.П. Закладка эмбриональных соцветий и реализация потенциала хозяйственной продуктивности у сортов винограда в условиях умеренно-континентального климата Юга России // Сельскохозяйственная биология. 2018. Т. 53, № 3. С. 616–623.

- Novikova L.Yu., Naumova L.G. Dependence of fresh grapes and wine taste scores on the origin of varieties and weather conditions of the harvest year in the northern zone of indus-trial viticulture in Russia // Agronomy. 2020. Т. 10, № 10. Р. 1613.

- Bidabadi S.S., Afazel M., Sabbatini P. Iranian grapevine rootstocks and hormonal effects on graft union, growth and antioxidant responses of asgari seedless grape // Horticultural Plant Journal. 2018. Vol. 4. Iss. 1. Р. 16–23.

- Ibacache A., Verdugo-Vásquez N., Zurita-Silva A. 2020 Chapter 21 – Rootstock: Scion combinations and nutrient uptake in grapevines Fruit // Crops. Diagnosis and Management of Nutrient Constraints. 2020. Р. 297–316.

- Новикова Л.Ю., Наумова Л.Г. Структурирование ампелографической коллекции по фенотипическим характеристикам и сравнение реакции сортов винограда на изменение климата // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2019. Т. 23, № 6. С. 142–149.

- Малых Г.П., Авдеенко И.А., Григорьев А.А. Интенсивное выращивание виноградных насаждений на песчаных почвах // Вестник КрасГАУ. 2021. № 1 (166). С. 62–69.

- Толоков Н.Р. Экология качественного виноделия. Новочеркасск: ЮГТУ (НПИ), 2004. 103 с.

- Клещенко А.Д., Черняков Б.А., Сиротенко О.Д. и др. Биоклиматический потенциал России: меры адаптации в условиях изменяющегося климата. М.: РАСХН, 2008. 206 с.

- Мищенко З.А. Агроклиматология. Киев: КНТ, 2009. 512 с.

- Новикова Л.Ю., Наумова Л.Г. Анализ хозяйственно ценных признаков сортов вино-града различного происхождения из кол-лекции ВНИИВиВ в условиях климатических изменений // Научные труды СКФНЦСВВ. 2018. Т. 19. С. 113–119.

- Наумова Л.Г., Ганич В.А., Ребров А.Н. и др. Каталог сортов винограда Донской ампелографической коллекции им. Я.И. Потапенко. Новочеркасск: Изд-во ВНИИВиВ, 2017. 64 с.

- Наумова Л.Г., Ганич В.А. Сохранение генофонда винограда аборигенных донских сортов // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2014. Т. 175, № 4. С. 13–17.