Развитие проектной компетенции студентов как проблема межкультурного образования

Автор: Мошняга Елена Викторовна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 11, 2020 года.

Бесплатный доступ

Раскрываются подходы к интерпретации концептов «компетенция», «проект», «проектная компетенция». Представлена траектория формирования компетенции. Исследуется практика реализации проектного обучения в мультикультурных группах. Анализируются культурные различия студентов международных программ применительно к компонентам проектной коммуникации.

Компетенция, компетентностный подход, проектная деятельность, проектная компетенция, межкультурное образование, культурные различия

Короткий адрес: https://sciup.org/148321316

IDR: 148321316 | УДК: 378.147 | DOI: 10.25586/RNU.HET.20.11.P.21

Текст научной статьи Развитие проектной компетенции студентов как проблема межкультурного образования

ветственность за управление своей жизнью, помещать свою жизнь в более широкий социальный контекст и действовать автономно [2, с. 5].

Разделяя индивидуальную и групповую проектные компетенции, а также определяя индивидуальную компетенцию как способность формировать и реализовывать жизненные планы и персональные проекты, ОЭСР в Программе международной оценки студентов указывает, в частности, что от людей требуется, чтобы они «интерпретировали жизнь как организованный нарратив и придавали ему смысл и цель в изменяющейся среде, в которой жизнь зачастую фрагментирована. Эта компетенция предполагает ориентацию в будущее, подразумевая как оптимизм, так и потенциал, но также и твердую основу в области возможного и достижимого». Отмечается, что сформирован-ность проектной компетенции означает, что студенты должны быть способны: 1) определить проект и поставить цель; 2) определить и

пени зависят от компетенций всего населения, причем компетенции понимаются как знания, навыки, отношения и ценности» [2, с. 4].

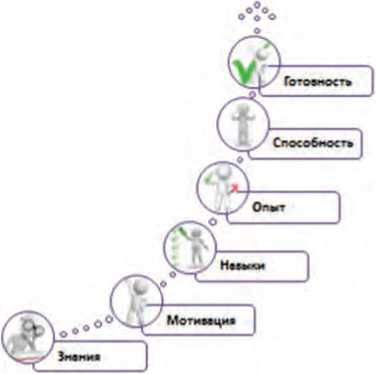

Получивший широкое признание компетентностный подход к обучению и профессиональной подготовке предусматривает ориентацию на формирование у студентов способности и готовности эффективно выполнять профессиональные задачи и функции на рабочем месте. Под компетенцией мы понимаем сформированные на основе знаний, мотивации, навыков и опыта способность и готовность индивида как личности и профессионала к адекватной и эффективной деятельности. Формирование компетенции мы представляем как траекторию планомерного и поступательного развития через прохождение этапов освоения знаний, генерирования активной мотивации, отработки и фиксации комплекса навыков, апробации и накопления практического опыта, осознавае- мой верифицируемой способности и ответственно оцениваемой готовности к профессиональному действию (рис. 1).

ОЭСР определяет ключевые компетенции в трех широких категориях: 1) компетенции для эффективного взаимодействия с окружающей средой (готовность использовать информационные и коммуникацион- ные технологии, включая использование языка в интерактивном режиме); 2) компетенции для адекватного взаимодействия с людьми из различных слоев общества в разнородных группах во взаимозависимом мире; 3) компетенции, связанные с умением брать на себя от-

Рис. 1. Формирование компетенции

оценить ресурсы, как доступные, так и необходимые (напр., время и деньги); 3) расставить приоритеты и уточнить цели; 4) сбалансировать ресурсы, необходимые для достижения нескольких целей; 5) учиться на прошлых действиях, прогнозируя будущие результаты; 6) проводить мониторинг, внося необходимые коррективы по мере реализации проекта [2, с. 15].

Cравнение проектного и общего управления

|

Измерение |

Проектное управление |

Общее управление |

|

Тип трудовой деятельности |

Уникальная |

Рутинная |

|

Управленческий подход |

Способность адаптироваться к изменениям |

Управление по исключению |

|

Планирование |

Решающее |

Важное |

|

Бюджетирование |

Старт с нуля, несколько бюджетных периодов |

Модификация бюджета из предыдущего бюджетного периода |

|

Последовательность действий |

Должна быть определена |

Часто предварительно определена |

|

Место проведения работ |

Пересекает организационные подразделения |

Внутри организационного подразделения |

|

Отношения подотчетности |

Неформальные |

Четко определенные |

Источник: Meredith J.R., Shafer S.M., Mantel S.J. Jr. Project Management in Practice. Danver, MA: Wiley, 2017. P. 4.

Развитие проектной компетенции студентов в полной мере соотносится и с видением навыков выпускника вуза в XXI веке, и с идеей приоритетности формирования мягких навыков, и с компетентност-ным подходом в подготовке граждан к жизни в постсовременном глобальном обществе.

Аксиологический подход профессиональных сообществ и мирового бизнеса к проектной компетенции как к ценностной составляющей профиля любого сотрудника сегодня ярко выражен и четко декларируется на всех уровнях. Компетенции управления проектами, программами и портфолио называют «пульсом профессии» [6]. Эксперты созданного в США в 1969 году всемирного Института управления проектами (Project Management Institute) отмечают, что «управление портфелем проектов – это и образ мышления, и компетенция, позволяющая организациям сосредоточиться на приоритетах и факторах изменения», а «руководителям достигать целей и задач организации посредством эффективного принятия решений» [5]. В своем руководстве к своду знаний по управлению проектами Институт определяет проект как «временное усилие, предпринимаемое для создания уникального продукта, услуги или результата» [8, с. 4].

Институт выделяет три составляющие проектной компетенции: 1) знания и навыки; 2) исполнительское мастерство и эффективность; 3) поведение и отношения [7]. Причины обращения к проек- ту исследователи и практики проектной деятельности определяют следующим образом: «Мы формируем проекты, чтобы закрепить ответственность и полномочия по достижению организационной цели за отдельным человеком или небольшой группой, когда работа не подпадает под определение рутинной» [4, c. 3]. Сам концепт проекта эксперты характеризуют как «конкретный, своевременный, обычно междисциплинарный и конфликтный» [4, c. 4].

Основные характеристики проектного управления в сравнительном аспекте представлены в таблице.

В российской системе образования заметно возросло значение проектного обучения как универсальной педагогической технологии, не ограничивающейся лишь сферами инженерно-технического образования, а распространяющейся на экономико-управленческие, психолого-педагогические, историко-культурологические, лингвистические и другие гуманитарные области знания. Преподавание иностранных языков, судя по количеству появившихся в последние годы публикаций с результатами экспериментальных практик преподавания проектным методом, оказалось на передовых позициях в России, отчасти по причине доступности существенного массива зарубежных учебно-методических источников, в которых проектная технология обучения успешно разработана и представлена.

Технология проектного обучения предполагает, что освоение содержательного контента по дисциплине или курсу строится через проект, его разработку и реализацию. Зачастую учебный проект завершает освоение дисциплины и является формой промежуточной аттестации студентов. При этом проектная учебная деятельность строится на принципах междисциплинарности, трансдисциплинарности и пост-дисциплинарности. В рассматриваемом образовательном контексте трансдисциплинарный и постдисциплинарный подходы представляются достаточно инновационными. Они означают, что студенты на определенных этапах обучения и промежуточной аттестации получают возможность экспериментировать, моделировать, создавать новое, видеть альтернативу, проявляя свое креативное, инновационное и проектное мышление трансдисциплинарно (двигаясь из одного научного пространства в другие и перенося знания из одних профессиональных сфер и дискурсов в другие) и постдисциплинарно (действуя за пределами конкретных учебных дисциплин и курсов в интегративном поле комплексного знания).

Особое значение проектное обучение приобрело в условиях межкультурного образования. Учитывая современные тенденции широкого распространения международных образовательных парадигм (обучение иностранных граждан в России на основе международных соглашений и межправительствен- ных договоров, программы межвузовских студенческих обменов, программы двойного диплома или двух дипломов российского и зарубежного вузов-партнеров, программы международной академической мобильности «Эразмус Плюс» и «Эразмус Мундус»), тема развития проектной компетенции студентов международных программ будет оставаться актуальной, тем более что в этой области имеются определенные нерешенные проблемы.

Международными и межкультурными учебные проекты становятся именно тогда, когда их разработчиками и реализаторами оказываются студенты из разных стран и культур, объединенные условиями обучения по одной образовательной программе вуза или вузов-партнеров. Эти студенты представляют разные культурные традиции, разные языки коммуникации, разные системы ценностей и жизненных ориентиров, разный предыдущий образовательный, социальный и межкультурный опыт. Практика работы с мультикультурными группами магистратуры в разных вузах показывает, что уровень и объем сформированных у студентов компетенций также заметно разнятся. Проектная компетенция не является в этом смысле исключением, и студенты из разных стран в соста-

Группа студентов, разрабатывающих учебный проект

ве одной группы демонстрируют разную степень готовности к проектной деятельности.

В условиях, когда реальностью стали цифровая глобализация и глобальная цифровизация (крупный и средний бизнес является международным и транснациональным, при этом компании и организации взаимодействуют с партнерами и клиентами в электронной среде, члены проектных команд находятся в разных странах по всему миру, говорят на разных языках и работают над проектами дистанционно), очевидно, что развитие проектной компетенции студентов мультикультурных групп – одна из приоритетных задач систем образования. Фактически такие группы являют собой прообраз реальных международных проектных команд, говорящих на разных языках, использующих разные стратегии коммуникации, ориентирующихся на разные системы ценностей.

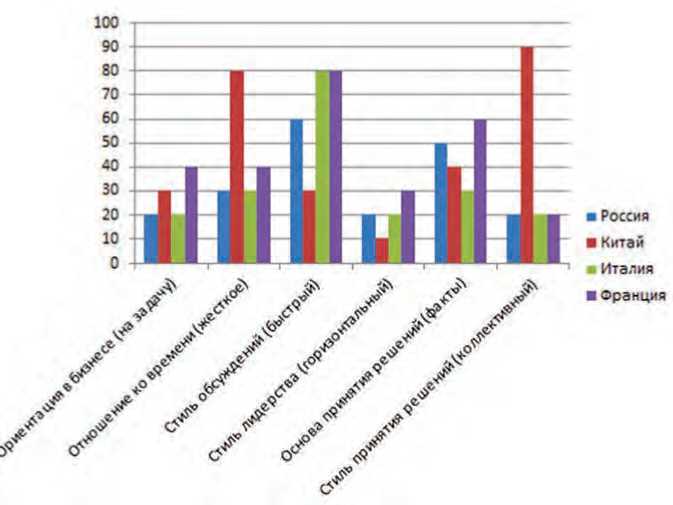

В частности, в работе над групповым проектом для достижения оптимального результата от членов команды ожидается проявление таких специфических качеств, как ориентация на задачу, жесткое (регламентированное) отношение ко времени, быстрый стиль обсуждений, горизонтальный стиль лидерства, опора на факты как осно- ву для принятия решений, коллективный стиль принятия решений.

В одних странах эти качества являются культурно обусловленными и потому естественным образом проявляются в коммуникативном поведении представителей этих культур. В других странах эти качества в разной степени интенсивности противоречат культурным ориентирам и ценностям (например, ориентация не на задачу, а на выстраивание отношений в группе; отношение ко времени не жесткое, а гибкое; стиль обсуждений не быстрый, а размеренный; стиль лидерства не горизонтальный, а вертикальный; опора в принятии решений не на факты, а на интуицию и инстинкты; стиль принятия решений не коллективный, а индивидуалистический).

На рис. 2 представлены культурные различия студентов из России, Китая, Италии и Франции применительно к групповой проектной деятельности. Данные страны выбраны для сравнения исходя из нашей практики работы с мультикультур-ной группой студентов международной магистерской программы «Менеджмент туристских дестина-ций» в Российской международной академии туризма в 2018/2019 учебном году. Опираясь на существующие исследования ученых разных стран (нами использованы материалы книги «The World’s Business Cultures and How to Unlock Them» авторов-исследователей Барри То-малина и Майка Никса [10]), при подготовке к проектной деятельности со студентами из разных культур целесообразно составлять прогнозные сценарии развития коммуникации в рамках проекта и предлагать корректирующие действия до начала и при необходимости в ходе работы студентов над проектом. Задача студентов – разработка и реализация проекта, а задача преподавателя-фасилитатора – обеспечение темы проблемного контента и контекста (то есть условий) для работы над проектом, включая культурную составляющую, которая в межкультурной группе может явиться критически решающим фактором успеха или неудачи. Кроме того, игнорирование культурных различий студентов в межкультурной группе является дополнительным конфликтогенным фактором, усиливающим по определению и без того в целом конфликтный контекст групповой проектной работы.

На рис. 2 показано, что более других на задачу был ориентирован студент из Франции, и его следовало бы рекомендовать в лидеры команды, тем более что при принятии решений он больше, чем другие члены группы, основывался на фактах при равной с итальянскими студентами скорости обсуждения решений. Студентке из Китая следовало бы поручить следить за временем обсуждения и перехода от одного этапа проекта к другому, а также быть посредником между лидером и членами команды по сбору предложений для принятия решений, опираясь на принцип коллективизма. Необходимо признать, что в реальном эпизоде работы над проектом («в культурном аспекте», не регулируемом со стороны преподавателя) и в лидерстве, и в обсуждении, и в решениях доминировали студентки из Италии.

Особо следует отметить, что важной составляющей в работе над групповым проектом является владение стандартной терминологией проектного управления и профессионального общения в соответствующей предметной области на общем языке деловой коммуникации (глобальном английском), обеспечивающее адекватную и эффективную коммуникацию в команде. Это явилось слабой стороной российских студентов, взаимодействовавших на занятиях со студентами из других стран.

Кроме того, практика показала, что у российских студентов слабо развита групповая проектная компетенция, что предопределило их пассивное участие в групповой ра-

Рис. 2. Культурные различия студентов в ходе групповой проектной деятельности

боте над проектом по сравнению со степенью активности иностранных участников.

Таким образом, опыт работы в мультикультурных группах позволил выявить ряд культурных особенностей студентов применительно к проектной учебной деятельности. Тренинги в групповой проектной работе, нацеленные на формирование проектной компетенции, снизят влияние культурных различий членов команды и усилят эффект групповой работы над проектом.

Проектное обучение для российской высшей школы не является новой идеей. Его прототипом может считаться русский метод практического обучения ремеслам, созданный инженером Д.К. Советки-ным в 1860–1870-е годы в Московском техническом училище (ныне Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана). После того как этот метод был удостоен золотых медалей Всемирных промышленных выставок в Вене и Филадельфии, он был воспринят во многих передовых в то время высших учебных заведениях, включая Массачусетский технологический институт.

Широкое распространение получило проектное обучение в отече- ственном техническом образовании в конце 1920-х – начале 1930-х годов. Однако недостаток квалифицированных преподавательских кадров привел к профанациям этого метода, что в конечном счете привело к отказу от его использования в массовой практике. Тем не менее именно с того периода в высшей технической школе сложилась практика выполнения курсовых и дипломных проектов. Формированию проектного мышления будущих специалистов способствовала деятельность студенческих проектных и опытно-конструкторских бюро.

И в наши дни интерес к проектному обучению остается значительным. В качестве примера приведем Школу наставников проектного обучения Инновационного центра «Сколково» и сложившуюся в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» практику организации учебно-проектных лабораторий.

Встает вопрос: чем же тогда можно объяснить посредственные результаты участия российских студентов в международном учебном проекте?

Наша гипотеза состоит в том, что на уровень проектного мышления отечественных студентов оказыва- ют неблагоприятное влияние две группы факторов.

Во-первых, это общий культурный и социально-психологический фон, сложившийся под воздействием экономических уроков 1990-х годов. Упрощенно говоря, сегодня с проектами и проектированием связывают скорее авантюры, чем перспективы.

Во-вторых, это деформация учебного процесса в старших классах общеобразовательной школы под влиянием единого государственного экзамена. Подготовка к этому экзамену, по общему мнению, изгоняет из учебных заведений творчество и инициативу, насаждает механическую зубрежку, тренируя память, подавляет самостоятельность обучаемых. А натаскивание обучающихся на выполнение экзаменационных заданий – совсем другая культура образования, чем та, которая нужна для формирования проектного мышления.

Но даже если мы сочтем эту гипотезу субъективными наблюдениями, то сама проблема остается.

Она же заключается в том, что для эффективной реализации проектного обучения в высшей и средней школе недостаточно только методических нововведений. Необходимы серьезные изменения в педагогической культуре, мышлении и практической деятельности преподавателей, которые должны сопрягаться с изменениями в общественном сознании и массовой культуре. Другими словами, проектное обучение – это не только учебно-методический, но и культурный феномен.

Список литературы Развитие проектной компетенции студентов как проблема межкультурного образования

- О национальных целях развития России до 2030 года: указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474. URL: http://kremlin.ru/acts/news/63728 (дата обращения: 05.09.2020).

- 21st Century Skills: How can you prepare students for the new Global Economy? / OECD.org. URL: https://www.oecd.org/site/educeri21st/40756908.pdf (дата обращения: 25.08.2020).

- Bourn D. Understanding Global Skills for 21st Century Professions. London: Palgrave Macmillan, 2018.

- Meredith J.R., Shafer S.M., Mantel S.J. Jr. Project Management in Practice. Danver, MA: Wiley, 2017.

- Project Management Institute. URL: https://www.pmi.org (дата обращения: 07.09.2020).

- Project Management Institute. URL: https://www.pmi.org/learning/thought-leadership (дата обращения: 07.09.2020).

- Project Manager Competency Development Framework. Project Management Institute. 3rd еd. 2017. URL: https://www.pmi.org (дата обращения: 30.08.2020).

- Project Management Institute Standards Committee. A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK® Guide. 6th ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.

- The Definition and Selection of Key Competencies: Executive Summary / OECD.org. URL: http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf (дата обращения: 30.08.2020).

- Tomalin B., Nicks M. The World's Business Cultures and How to Unlock Them. London: Thorogood Publishing, 2008.