Развитие прогностического потенциала личности в условиях получения высшего образования

Автор: Николаева Ирина Александровна

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 4 (6), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования прогностического потенциала личности студентов. Определены структура прогностического потенциала личности, его взаимосвязь с особенностями учебно-профессиональной деятельности.

Прогностический потенциал личности, учебно-профессиональная деятельность, развитие, интегративное качество личности

Короткий адрес: https://sciup.org/14219304

IDR: 14219304

Текст научной статьи Развитие прогностического потенциала личности в условиях получения высшего образования

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013

Актуальность исследования прогностического потенциала личности обусловлена социальным заказом и требованиями практической деятельности человека. Динамичность социально-экономических процессов предполагает наличие у субъекта жизнедеятельности личностных качеств, обеспечивающих успешную адаптацию к быстро изменяющейся среде и способность прогнозировать системные последствия своей деятельности и своего развития. Значение прогностического потенциала личности как предпосылки эффективности ее взаимодействия со средой, продуктивности жизнедеятельности в целом и в профессиональной сфере в частности находит отражение в современных образовательных стандартах, вводящих в ряд профессиональных компетенций элементы этого интегративного личностного образования. Так, в исследовании А. А. Тихоновой было показано, что чем выше уровень сформированно-сти мотивации к саморазвитию, тем выше уровень яркости представлений личности о своем будущем [4].

Нет единого подхода к понимаю сущности прогностического потенциала личности, его составляющие представлены в научных работах фрагментарно, отражаясь в таких понятиях, как «прогностическая компетентность» (В. Н. Маркова, 2001), «прогностические способности» (Н. В. Булдакова, 2006; Л. А. Регуш, 2003, Н. Л. Сомова, 2002), «прогностические умения» (А. В. Захаров, 2009), «прогностический потенциал» (Н. И. Калаков, 2008) [1].

Несмотря на широкий спектр работ, посвященных различным сторонам прогностической активности личности, недостаточным, по нашему мнению, является анализ взаимосвязи прогностического потенциала личности с особенностями учебно-профессиональной деятельности. Накоплен большой объем данных о личностных предикторах успешности учебно-профессиональной деятельности (М. И. Ду-бенцов, 2011; С. Р. Зенина, 2009; Н. И. Мешков, 1993 и др.). Изучался прогностический потен- циал личности субъектов различных видов профессиональной деятельности на примере психологов (М. С. Ионова, 2009), педагогов (Е. В. Курочкина, 2008), аграриев (Е. В. Макарова, 2013), юристов (О. Е. Филлипова, 2012), предпринимателей (Т. Г. Хащенко, 2007) и др. Вместе с тем взаимосвязь структурных компонентов прогностического потенциала личности с ее индивидуальными характеристиками как субъекта учебно-профессиональной деятельности остается недостаточно изученной.

Прогностический потенциал личности взаимосвязан со спецификой ее учебно-профессиональной деятельности и индивидуально-психологическими особенностями личности как субъекта этой деятельности (выраженностью учебно-познавательных и профессиональных мотивов, особенностями эмоционально-волевой сферы и саморегуляции поведения личности). Эффективным средством развития прогностического потенциала личности выступает сочетание психологической программы, включающей специализированный психологический тренинг и занятия шахматами.

Нами были определены сущность, структура и психологическое содержание понятия «прогностический потенциал личности», которые нашли отражение в уточненном определении данного понятия. Прогностический потенциал личности – это интегративное личностное образование, определяющее возможности личности как субъекта прогностической деятельности, его компоненты: когнитивный, аффективный, мотивационный и поведенческий. Когнитивный компонент прогностического потенциала личности включает, наряду с прогностическими знаниями, такие две взаимосвязанные характеристики, как индивидуальные особенности мышления (способность человека выявлять причины и следствия ситуаций, устанавливать причинно-следственные связи между событиями, способность делать обобщенные и доказательные выводы, обосновать прогноз, умение выдвигать и доказывать гипотезы относительно будущего, проявлять гиб- кость в их изменении) и особенности перцептивных процессов (содержательные характеристики возникающих представлений – яркость, четкость, пластичность) [2].

Были выделены две характеристики учебно-профессиональной деятельности для последующего анализа их взаимосвязи с прогностическим потенциалом личности: курс обучения и специальность. Определены психологические особенности личности как субъекта учебно-профессиональной деятельности с целью установления их взаимосвязи с прогностическим потенциалом личности: саморегуляция поведения, мотивы учебно-профессиональной деятельности, особенности эмоционально-волевой и коммуникативной сфер.

Эмпирическое исследование, проведенное с целью решения поставленных задач, включает несколько этапов. На первом этапе было проведено лонгитюдное исследование, цель которого – установить взаимосвязь между годом обучения испытуемых и уровнем развития когнитивного компонента прогностического потенциала личности. Выборка испытуемых на данном этапе исследования составила 100 человек, обучающихся на разных специальностях. Была проведена диагностика испытуемых на первом и третьем году их обучения в вузе. Корреляционный анализ (с помощью коэффициента корреляции Спирмена) показал, что существует прямая значимая взаимосвязь между годом обучения и уровнем выраженности прогностических качеств мышления, из- меренным с помощью методики Л. А. Регуш «Способность к прогнозированию» (rs = 0,256, р < 0,05). Между уровнем яркости представлений человека, измеренным с помощью методики Д. Маркса, и годом обучения существует также прямая взаимосвязь (rs = 0,123, р > 0,05), но она статистически незначима.

Сравнение показателей испытуемых на первом году обучения с их результатами на третьем году обучения (с помощью Т-критерия Вилкоксона) представлено в таблице 1.

Анализ полученных данных показывает, что существует положительная динамика развития составляющих когнитивного компонента прогностического потенциала личности в рамках учебно-профессиональной деятельности испытуемых, но она недостаточно высока. Исходя из вышесказанного, возникает необходимость создания специализированной программы по развитию прогностического потенциала личности и ее внедрения в образовательный процесс вуза.

Для установления взаимосвязи между когнитивным компонентом прогностического потенциала личности и специальностью, на которой она обучается, был проведен анализ динамики развития прогностических качеств мышления и перцептивных процессов у испытуемых различных профилей обучения. Результаты сравнения испытуемых, обучающихся на специальностях гуманитарного (юристы, психологи) и технического (математики, физики) профилей, представлены в таблице 2.

Сравнение испытуемых на первом и третьем году обучения

Таблица 1

|

Показатели |

Сумма положительных рангов |

Сумма отрицательных рангов |

Значение критерия |

Уровень значимости |

|

Прогностическое мышление |

630,5 |

404,5 |

1,356 |

0,176 |

|

Перцептивные процессы |

457,5 |

322,5 |

0,947 |

0,344 |

Таблица 2

Сравнение испытуемых технического и гуманитарного профиля обучения на первом и третьем курсе

|

Показатели |

Сумма положительных рангов |

Сумма отрицательных рангов |

Значение критерия |

Уровень значимости |

|

Прогностическое мышление гуманитарное |

282,0 |

246,0 |

0,344 |

0,731 |

|

Перцептивные процессы гуманитарные |

144,5 |

155,5 |

0,159 |

0,874 |

|

Прогностическое мышление техническое |

503,5 |

276,5 |

1,611 |

0,107 |

|

Перцептивные процессы технические |

291,5 |

204,5 |

0,853 |

0,394 |

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013

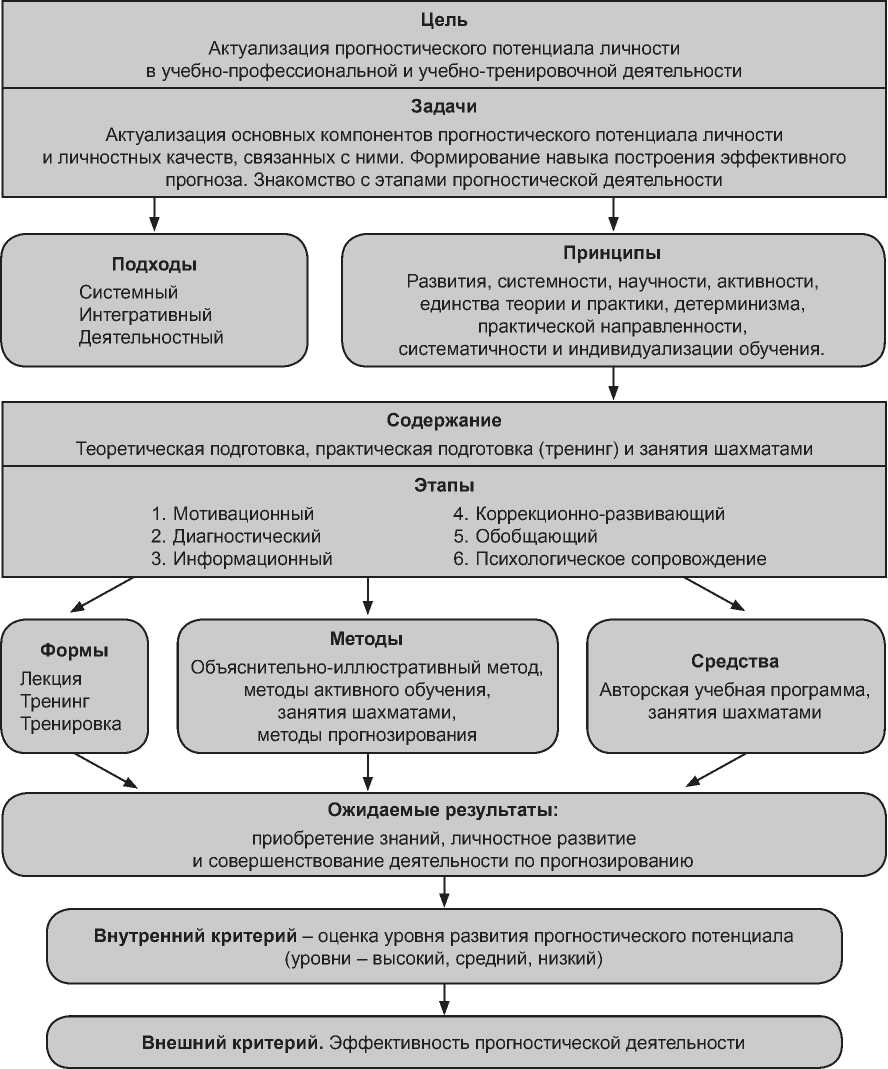

Рис. 1.

Программа развития прогностического потенциала личности

Исходя из анализа полученных данных, можно сделать вывод о том, что динамика развития когнитивного компонента прогностического потенциала выше в группе испытуемых, обучающихся на таких специальностях, как «Прикладная математика и информатика», «Физика». Проведено сравнение уровня развития прогностического потенциала личности у испытуемых – будущих специалистов по физической культуре и юристов с помощью критерия Манна-Уитни. Значимые различия установлены между этими двумя группами по степени выраженности яркости представлений относительно будущего (Uэмп. = 180; р < 0,01). Буду- щие специалисты по адаптивной физической культуре выше оценивают степень яркости и четкости своих представлений относительно будущего по сравнению с будущими юристами. Значимых различий между этими двумя группами по уровню выраженности прогностических качеств мышления не установлено (Uэмп. = 263,5; р > 0,05).

Заключительный этап исследования – это проведение формирующего эксперимента с использованием авторской программы по развитию прогностического потенциала личности. Характеристика программы представлена на рис. 1.

Общее количество часов, на которое рассчитана программа, – 20 (6 часов лекций и 14 часов практических занятий в виде психологического тренинга). Занятия шахматами проходят систематически в течение года. Новизна программы заключается в сочетании систематических занятий шахматами с психологическим тренингом. Для оценки уровня развития прогностического потенциала личности была проведена модификация методики Л. А. Регуш «Способность к прогнозированию» [3]. Данная методика дополнена вопросами, которые позволяют оценить особенности перцептивных процессов, способность к планированию деятельности и уровень выраженности профессиональных мотивов обучения в вузе.

Цель проведения эксперимента – доказать эффективность использования авторской программы для развития прогностического потенциала личности в образовательном процессе вуза.

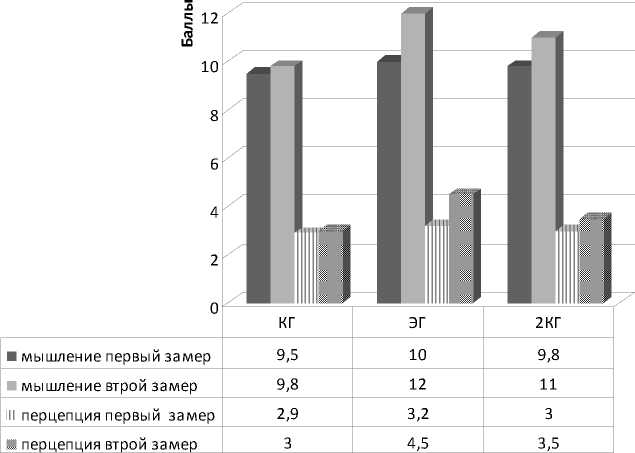

На первом этапе эксперимента было организовано три группы (две контрольных и одна экспериментальная). Группы были сформированы так, что они не имели значимых различий между собой при анализе уровня развития прогностического потенциала личности. Первую контрольную группу составили испытуемые, обучающиеся на 1 и 2 курсах (27 человек). Испытуемые данной группы прошли первичную и вторичную диагностику. Вторую контрольную группу составили испытуемые, обучающиеся на 1 и 2 курсах, которые посещают занятия в шахматном клубе при Ульяновском государственном университете под руководством тренера В. А. Парфенова (25 человек). Экспериментальную группу составили испытуемые, обучающиеся на 1 и 2 курсах, которые прошли все занятия программы и посещают занятия в шахматном клубе (27 человек). В начале учебного года была проведена первичная диагностика прогностического потенциала личности. После первичного тестирования в первой контрольной группе никаких воздействий не проводилось. Испытуемые второй контрольной группы в течение учебного года посещали занятия по игре в шахматы с периодичностью 1–2 раза в неделю. Испытуемые экспериментальной группы приняли участие в психологическом тренинге, который проводился в течение трех месяцев с периодичностью одно занятие в неделю, а также посещали занятия по игре в шахматы в течение учебного года. В конце учебного года, то есть по истечении восьми месяцев с начала эксперимента, было проведено повторное тестирование, которое показало, что произошли изменения в оценках испытуемыми своего прогностического потенциала. Результаты сравнения групп испытуемых в начале и по окончании реализации программы представлены на рис. 2.

Динамика развития прогностических качеств мышления и степени яркости представлений выше всего в экспериментальной группе. После проведения эксперимента установлены значимые различия между испытуемыми первой контрольной группы и второй контрольной группы. Испытуемые, которые занимались систематической игрой в шахматы, выше оценили уровень развития прогностического мышления (Uэмп. = 237,0; р < 0,01) и яркость представлений относительно будущего (U эмп . = 289,0; р > 0,05) по сравнению с испытуемыми первой контрольной группы. Данные различия под-

Рис. 2.

Результаты сравнения контрольных и экспериментальной групп испытуемых

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013

тверждают тот факт, что систематические занятия игрой в шахматы способствуют развитию прогностических качеств мышления. Испытуемые экспериментальной группы выше оценили уровень выраженности прогностических качеств мышления (U эмп . = 132,0; р < 0,01) и яркость представлений (Uэмп. = 240,0; р < 0,01) по сравнению с испытуемыми первой контрольной группы. Статистические данные подтверждают, что разработанная программа психологических тренингов в сочетании с занятиями шахматами способствует развитию прогностического потенциала личности. Установлены значимые различия между испытуемыми второй контрольной и экспериментальной групп. Испытуемые экспериментальной группы выше оценили уровень выраженности прогностических качеств мышления (U эмп . = 227,5; р < 0,05) и яркости представлений (Uэмп. = 251,5; р > 0,05) по сравнению со своими сверстниками, посещающими занятия по шахматам. Различия в этих двух группах подтверждают тот факт, что сочетание психологического тренинга с систематическими занятиями шахматами дает больший эффект развития прогностических качеств мышления по сравнению только с занятиями шахматами.

Результаты проведенного исследования дают основание говорить о том, что прогно- стический потенциал – это интегративное личностное образование, которое имеет сложную структуру и связано с особенностями учебнопрофессиональной деятельности студентов. Прогностический потенциал личности можно эффективно развивать в рамках вузовского обучения, используя специально разработанную для этого программу.

-

1. Калаков Н. И. Методология прогностического исследования в глобалистике (на материале анализа прогнозирования социально-образовательных процессов). М. : Академический проект, 2010. 747 с.

-

2. Николаева И. А. Прогностический потенциал как интегративное качество личности и его взаимосвязь с особенностями учебно-профессиональной деятельности // Российский науч. журн. М. : АНО «РИЭПСИ», 2013. № 3 (34). С. 260–266.

-

3. Регуш Л. А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего. СПб. : Речь, 2003. 352 с.

-

4. Тихонова А. А. Образ будущего я во взаимосвязи с мотивацией к саморазвитию на этапе юности (на примере студентов вузов) // Российский науч. журн. М. : АНО «РИЭПСИ», 2014. № 2 (40). С. 232–239.

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013

Development of Personality Prognostic Potential while getting Higher Education

Список литературы Развитие прогностического потенциала личности в условиях получения высшего образования

- Калаков Н.И. Методология прогностического исследования в глобалистике (на материале анализа прогнозирования социально-образовательных процессов). М.: Академический проект, 2010. 747 с.

- Николаева И.А. Прогностический потенциал как интегративное качество личности и его взаимосвязь с особенностями учебно-профессиональной деятельности//Российский науч. журн. М.: АНО «РИЭПСИ», 2013. № 3 (34). С. 260-266.

- Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего. СПб.: Речь, 2003. 352 с.

- Тихонова А.А. Образ будущего я во взаимосвязи с мотивацией к саморазвитию на этапе юности (на примере студентов вузов)//Российский науч. журн. М.: АНО «РИЭПСИ», 2014. № 2 (40). С. 232-239.