Развитие региональных кластерных систем

Автор: Ускова Тамара Витальевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 1 (1), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены теоретико-методологические подходы к созданию региональных кластерных систем - наиболее адекватных рыночным условиям хозяйствования форм управления и современных механизмов повышения конкурентоспособности региональной экономики. Выявлены предпосылки и условия создания кластеров, а также предложена технология формирования кластеров в регионе. Рассмотрены возможности создания кластерных систем в производственном секторе Вологодской области.

Кластерные системы, конкурентоспособность, региональное управление

Короткий адрес: https://sciup.org/147109096

IDR: 147109096 | УДК: 332.13(470.12)

Текст научной статьи Развитие региональных кластерных систем

УСКОВА кандидат экономических наук, зав. отделом Вологодского научно-координационного центра ЦЭМИ РАН

Поставленные Президентом РФ задачи удвоения к 2010 г. валового внутреннего продукта страны и возвращения России в ряды богатых, развитых и сильных государств мира переводят вопрос о конкурентоспособности экономики в разряд наиболее острых и требуют поиска новых форм и технологий управления, адекватных современным условиям. В принятой в 2006 г. правительством страны «Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 – 2008 годы)» стратегической целью развития провозглашается «повышение благосостояния населения и уменьшение бедности на основе динамичного и устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности страны»1. В документе указывается на необходимость перехода «от малоэффективного выравнивания экономического развития регионов к созданию условий, стимулирующих субъекты Российской Федерации и муниципальные образования к мобилизации имеющихся ресурсов экономического роста». В перечне механизмов решения этой задачи – формирование и развитие производственных кластеров.

Феномен кластера как отраслевой агломерации на некоторой территории экономически взаимосвязанных предприятий известен со времен ремесленного производства. Однако только в последней четверти ХХ века промышленные кластеры начали рассматриваться как важный фактор экономического развития регионов 2.

В настоящее время все более широкое признание находит точка зрения, что регионы, на территории которых складываются кластеры, становятся лидерами экономического развития. Такие регионы-лидеры определяют конкурентоспособность национальных экономик. Регионы, не имеющие кластеров, занимают ведомое экономическое положение.

Исследование современных взглядов на кластеры как способы повышения конкурентоспособности экономики позволяет констатировать, что основоположником собственно кластерной теории в ее нынешнем понимании стал американский экономист, профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер . Он первым наиболее законченно концептуализировал феномен кластера и определил его как «сконцентрированную по географическому признаку группу взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, а также торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем ведущих совместную работу» 3. Компании внутри кластера и связанные с ними организации характеризуются общностью деятельности, объединены географически и взаимодополняют друг друга.

М. Портер не просто предложил новый термин для определения формы организации производства, а рассмотрел его как объект проведения государственной политики по повышению конкурентоспособности экономики. Именно этот аспект способствовал довольно быстрой популяризации кластеров не только в научных, но и административных кругах.

В чем суть кластерной теории М. Портера? Она основывается на так называемых «детерминантах» (или факторах), формирующих конкурентоспособность экономики. Это:

-

1) факторные условия;

-

2) условия спроса;

-

3) родственные и поддерживающие отрасли;

-

4) стратегии фирм, их структура и соперничество.

М. Портер исходил из того, что конкурентоспособность государства в полной мере может проявляться только при развитости и активном взаимодействии (усиливающем влиянии) указанных факторов. Он изобразил детерминанты в виде ромба (модель «Даймонд»; рис. 1 ). Однако конкурентоспособность экономики, как системы, находится в прямой зависимости от всех входящих в ее состав элементов.

Рисунок 1. Конкурентный ромб Портера (модель «Даймонд»)

«Крест» в середине ромба указывает на взаимосвязь всех его составляющих, поддерживаемых административной и институциональной средами, которые непрерывно совершенствуются. Именно комплекс взаимодействий в этом ромбе и определяет эмерджентность 4 экономической системы, и обеспечивает ее конкурентоспособность.

Кластеры представляют одну из вершин ромба – «родственные и поддерживающие отрасли». Они обеспечивают внедрение инноваций по линии комплектующих и технологического оборудования, что делает их более конкурентоспособными. Для роста конкурентоспособности кластера важно наличие искушенного и взыскательного местного потребителя, требования которого опережают спрос на других рынках и являются «пробным камнем» для глобального спроса на новые товары. Эмерджент-ность взаимодействий в кластере обусловливает повышение производительности за счет инноваций в технологической и организационной сферах и стимулирования рождения новых бизнесов, расширяющих границы кластера.

Правительство в ромбе Портера выполняет роль катализатора. Оно должно поощрять компании к повышению их конкурентной эффективности, содействовать созданию спроса на продукты с высокой добавленной стоимостью, концентрироваться на формировании специальных факторов и развитии локальной конкуренции путем ограничения прямого сотрудничества компаний и усиления антимонопольного регулирования.

Отличие кластера от других форм организации предприятий (например, от территориально-производственных комплексов) состоит прежде всего в наличии внутренней конкурентной среды и сильных конкурентных позиций на глобальном рынке. Следовательно, в кластерах формируется сложная комбинация конкуренции и кооперации. Они находятся как бы в разных плоскостях и дополняют друг друга, особенно в инновационных процессах. Взаимодействие с внутренним потребителем кластера «завязано» на конкуренции, с внешним, наоборот, – преимущественно на кооперации.

Кластер – это, прежде всего, форма сети, поскольку близкое расположение фирм и организаций обеспечивает наличие определенных общностей и повышает частоту и силу взаимодействия. Кроме того, хорошо функционирующие кластеры выходят за пределы иерархических сетей и превращаются в решетки многочисленных перекрывающихся и подвижных взаимосвязей между индивидуалами, фирмами и организациями. Эти взаимосвязи существуют на постоянной основе, постепенно смещаются, а часто расширяются и на родственные отрасли.

В новой форме организации промышленных производств заключается ряд серьезных преимуществ для бизнеса, посредством которых кластеры влияют на конкурентную борьбу. Во-первых, это повышение производительности входящих в кластер фирм и отраслей, во-вторых, увеличение способности к инновациям, и, в-третьих, положительное значение кластеров состоит в стимулировании новых бизнесов, расширяющих границы кластера.

Для рождения кластерных сетей требуется обеспечение, по крайней мере, четырех условий:

-

1. Демократизация и децентрализация. Без них невозможно запустить внутренние сетевые процессы, коммуникацию, участие в объединении многих автономных, независимых фирм, но выступающих вовне как единая организация.

-

2. Переход к таким методам осуществления промышленной политики, при использовании которых она становится преимущественно средством обеспечения конкурентной среды.

-

3. Глобальное стратегирование, подразумевающее наличие у бизнеса желаний выйти за пределы своей территории и конкурировать в глобальном масштабе.

-

4. Смена объекта управления, подразумевающая переход от управления отраслями и компаниями к управлению территориями.

Заметим, что термин «кластер» имеет две ярко выраженные составляющие – отраслевую и территориальную. Поэтому различают:

-

⇒ промышленный кластер, под которым понимается группа родственных взаимосвязанных отраслей промышленности и сферы услуг, наиболее успешно специализирующихся в международном разделении труда;

⇒ региональный (локальный) кластер, т. е. группу географически сконцентрированных компаний из одной или смежных отраслей и поддерживающих их институтов, которая производит схожую или взаимодополняющую продукцию и характеризуется наличием информационного обмена между фирмами-членами кластера и их сотрудниками, за счет которого повышается конкурентоспособность кластера в мировом хозяйстве.

Влияние кластеров на конкурентоспособность экономики происходит в трех направлениях (рис. 2) .

Рисунок. 2. Влияние кластеров на конкурентоспособность и локальные кластеры

КЛАСТЕРЫ

Повышают производительность фирм и отраслей

Создают возможности для инновационного и производственного роста

Стимулируют и облегчают формирование нового бизнеса , поддерживающего инновации и расширение кластера

-

V Конкуренция создает более эффективную специализацию внутри кластера

-

V Появление более требовательных потребителей . Более высокий уровень специализации в процессе производства создает возможности воспользоваться экономией масштаба V Доступ к технологиям , поставщикам , квалифицированной рабочей силе , информации , бизнес - услугам и др .

-

V Высокий уровень экспертизы помогает совершенствовать логистические цепочки , а также способствует процессу совершенствования кластера V Кластерное развитие может совершенствовать инфраструктуру профессиональных , финансовых и других услуг

-

V Создают каналы для эффективного сотрудничества потенциально новых ресурсов для инноваций

-

V Раннее определение и прогнозирование технологических тенденций

-

V Среда , благоприятствующая появлению комбинаций ранее не существовавших квалификаций ( способностей )

-

V Благоприятные предпосылки для распределения рисков

-

V Лучшая компетенция в обращении с венчурным капиталом и развитием быстрорастущих компаний

-

V Связи и каналы внутри кластера способствуют появлению взаимодополняющих навыков , технологий , субсидий . Возможность компаний привлекать взаимодополняющие навыки позволяет участвовать в более крупных сделках , в которых индивидуальные компании не конкурентоспособны

-

V Поддержка появления новых участников

-

V Укрепление социальных и других неформальных связей , способствующих появлению новых идей и бизнеса

-

V Более совершенные информационные потоки внутри кластера

Среди важных преимуществ, создаваемых кластером, – доступность фирм и местных организаций внутри кластера к информации о маркетинге, технологиях, текущих потребностях покупателей, которая может быть лучше организована и требует меньших затрат, что позволяет компаниям работать более продуктивно и выходить на передовой уровень производительности. Возможность получения информации о потребителях вызывает расширение клиентской базы и рост масштабов производства.

Соперничество с местными конкурентами оказывает особенно сильное стимулирующее воздействие на бизнес, поскольку возможно весьма простое постоянное сравнение результатов, так как местные соперники имеют сходные общие условия (в отношении стоимости рабочей силы и доступности местного рынка). Кластеры позволяют сопоставлять эффективность производства в локальных фирмах, выполняющих схожие функции. Эти структуры создают ряд факторов производства, которые в противном случае были бы слишком дорогостоящими в сфере общественных товаров (услуг). Например, доступ к таким благам, как найм работников, подготовленных в ходе совместных программ.

Участие в кластере предоставляет также преимущества в плане инноваций: доступ к новым технологиям, прогрессивным методам работы для осуществления поставок; возможность более адекватно и быстро реагировать на потребности покупателей. Многие новые виды бизнеса чаще возникают внутри существующих кластеров, чем изолированно от них. Взаимодействию в кластерах явно способствуют выгоды от наличия доверия между их участниками и организационной проницаемости, развивающиеся вследствие постоянного взаимодействия и осознания взаимозависимости в пределах региона или города, что опять же приводит к повышению производительности, распространению инноваций и, в конечном итоге, – созданию новых видов бизнеса.

Объединение и сотрудничество в рамках кластерного образования может помочь разделить высокие затраты и риски инноваций между участниками сети, которые не под силу изолированной фирме. Снижение издержек на приобретение и рас- пространение знаний и технологий становится возможным благодаря включению в состав объединения производителей знаний, кадровой миграции между участниками кластера и непрерывному обучению в результате реализации формальных и неформальных связей. Определяя накладные расходы и планируемые объемы производства, фирмы, интегрированные в кластер, иногда сталкиваются с необходимостью быстрого перераспределения свободных средств. Эту вполне осуществимо в образованной вокруг них сети предприятий.

Для экономики государства, региона, отдельно взятой территории кластеры выполняют роль точек роста внутреннего рынка. Вслед за первым нередко образуются новые кластеры и конкурентоспособность страны (региона) в целом увеличивается.

Другим достоинством является возможность целенаправленной переориентации убыточных предприятий региона, предоставления адресных льгот определенным группам компаний, имеющим важное значение для экономики. В кластере обеспечивается прозрачность вклада предприятия в стоимость конечного продукта: оно становится понятным для инвестора, то есть удовлетворяет условиям инвестиционной привлекательности. Власти получают возможность регулирования инвестиционных потоков и оценки эффективности вложений на основе приоритетности развития региональных кластеров.

В отличие от обычных форм кооперационно-хозяйственных взаимодействий малого, среднего и крупного бизнеса, кластерные системы характеризуются следующими особенностями:

^ наличие крупного предприятия — лидера, определяющего долговременную хозяйственную, инновационную и иную стратегию всей системы;

^ территориальная локализация основной массы хозяйствующих субъектов – участников кластерной системы;

^ устойчивость хозяйственных связей хозяйствующих субъектов – участников кластерной системы, доминирующее значение этих связей для большинства ее участников;

^ долговременная координация взаимодействия участников системы в рамках ее производственных программ, инновационных процессов, основных систем управления, контроля качества и пр.

Каковы же предпосылки и условия для создания кластеров?

Изучение методологических подходов, передового зарубежного и отечественного опыта формирования производственных кластеров позволяет утверждать, что для осуществления этого процесса требуется ряд предпосылок 5:

-

1. Наличие совокупности предприятий, взаимодействующих в рамках бизнес-про-цессов, использующих конкурентные преимущества территории и ориентированных на динамично развивающиеся сегменты рынка.

-

2. Функционирование значительного числа малых и средних предприятий, использующих различные, но с некоторыми общими чертами технологии и/или специализирующихся на выпуске одного или нескольких видов изделий.

-

3. Наличие научных организаций с высокой предпринимательской культурой; квалифицированной рабочей силы; свободных производственных помещений и инфраструктуры, необходимых для организации бизнеса.

-

4. Хорошо развитая инфраструктура, поддерживающая промышленное развитие (технопарки, бизнес-инкубаторы, информационно-технические центры, промышленные зоны, инновационно-промышленные комплексы, агентства по развитию субконтрактных отношений).

-

5. Сильные торгово-промышленные палаты и эффективные профессиональные ассоциации, которые предоставляют компаниям возможность встречаться и обмениваться опытом.

-

6. Атмосфера доверия и творчества, являющаяся следствием тех взаимных преимуществ, которыми пользуются предприятия, расположенные на одной территории.

-

7. Политика региональных органов власти и управления, направленная на поддержку и развитие кластеров. Постоянное взаимодействие фирм внутри кластера способствует формальному и неформальному обмену знаниями и профессиональными навыками. А образование так называемой «критической массы» компаний в кластере служит стимулом для дальнейшего привлечения новых компаний, инвестиций, услуг и поставщиков, а также поддерживает процессы формирования собственных профессиональных кадров.

К позитивным условиям, влияющим на формирование кластеров, относятся прежде всего развитая технологическая культура и психологическая готовность к кооперации.

В то же время можно выделить ряд факторов, препятствующих развитию кластеров. Это:

-

а) низкое качество бизнес-климата и уровня развития инфраструктуры;

-

б) неадекватность образовательных и научно-исследовательских программ потребностям экономики;

-

в) слабые связи между производственным сектором, образовательными и научными организациями;

-

г) низкая эффективность отраслевых и профессиональных организаций;

-

д) широко используемый краткосрочный горизонт планирования, в то время как в случае кластерного управления реальные выгоды от развития кластера появляются не ранее чем через 5–7 лет.

Роль органов власти состоит в том, чтобы поддерживать развитие позитивных факторов и способствовать преодолению препятствий, используя все возможные меры для улучшения общеэкономического климата в регионе.

Несколько упрощая, можно сказать, что с помощью кластеров органы государственной власти и управления могут эффективнее использовать новые рыночные тенденции для социально-экономического развития региона. Кластерный подход предоставляет органам власти инструментарий эффективного взаимодействия с бизнесом, приводит к более глубокому пониманию его характерных показателей и тактических задач, дает возможность целенаправленного и мотивированного реального стратегического планирования ресурсов региона, развития территорий и повышения конкурентоспособности экономики. Длинные цепочки производства добавленной стоимости увеличивают инвестиции в регионе и связанные с ними налоговые поступления.

Использование кластерного подхода в управлении экономикой в целях повышения ее конкурентоспособности является приоритетным направлением экономической политики Вологодской области 6. Формирование ряда региональных кластеров для обеспечения устойчивого экономического роста предусматривается и так называемым «Планом Губернатора 2012» 7.

Сложность и актуальность задач, стоящих перед правительством области, стали основанием для проведения в 2007 г. сотрудниками Вологодского научнокоординационного центра ЦЭМИ РАН научно-исследовательской работы по теме: «Развитие производственных кластеров в регионе» 8.

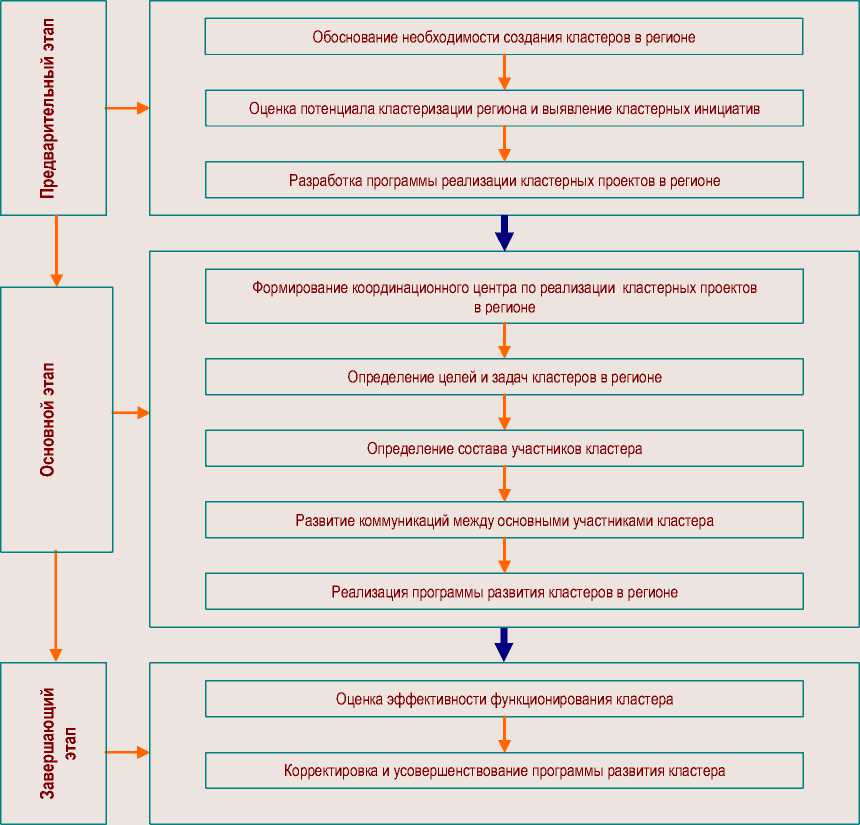

Рисунок 3. Алгоритм создания кластера в регионе

Изучение и анализ теоретико-методологических подходов, зарубежного и отечественного опыта позволило определить технологию формирования кластеров в регионе, предусматривающую три основных этапа (рис. 3) .

На наш взгляд, принципиально важное значение имеет первый этап – предварительный, на котором определяется потенциал кластеризации и разрабатывается программа реализации кластерных проектов.

Задача второго этапа – активизация процессов кластеризации в регионе, подключение к этим процессам возможных участников. Для того чтобы процесс кластеризации реально начался, требуется инициатива властных структур региона. Действия властей должны быть направлены прежде всего на формирование координационного центра с целью планирования и реализации кластерных проектов, лоббирования интересов их участников, разрешения внутренних конфликтов, координации деятельности, содействия развитию.

Кластер предполагает взаимодействие различных структур и организаций, поэтому членами координационного совета могут стать все заинтересованные в его создании и развитии лица: представители местных органов власти, различных объединений и союзов предпринимателей, крупных компаний и образовательных учреждений региона.

После создания координационного совета необходимо определить: цели и задачи кластера; состав его основных участников, т. е. производителей, поставщиков, потребителей, взаимосвязанных между собой в процессе создания и экспорта продукции; необходимую инженерную и социальную инфраструктуру; научно-исследовательские организации для выполнения разработок по профилю кластера; учебные заведения для подготовки специалистов, требующихся предприятиям-участникам.

Для достижения заметной внутренней динамики кластер нуждается в привлечении множества участников и некой критической массе. Ее наличие позволит сформировать и надолго сохранить постоянно обновляющиеся связи между гибкими фирмами малого размера и крупными поставщиками ресурсов. Критическая масса может служить буфером и придавать кластеру устойчивость к внешним воздействиям или давлениям другого рода, включая потерю компаний (даже когда эти компании могут быть отнесены к ключевым), пока не превышен критический порог количества оставшихся участников. Отсутствие критической массы может, наоборот, сделать кластер уязвимым к утрате специфических ресурсов и навыков.

Принципиальная схема взаимодействий в региональном производственном кластере представлена на рисунке 4 .

Итак, условно участников кластера можно разделить на три группы:

-

1) Министерства федерального правительства, региональные органы власти и управления и Координационный совет кластера – участники, которые оказывают косвенное воздействие на функционирование кластера и роль которых заключается в координации и регулировании его деятельности.

-

2) Предприятия – производители ключевых товаров/услуг кластера. Они объединены между собой как вертикальными (цепи покупок и продаж), так и горизонтальными (дополнительные изделия и услуги, использование подобных специализированных затрат, технологий или институтов и др.) связями.

-

3) Организации, обслуживающие предприятия – производителей ключевых това-ров/услуг кластера. Данные организации не принимают непосредственного участия в производстве ключевых товаров/услуг кластера, однако их наличие оказывает значительное влияние на его развитие.

Рисунок 4. Схема взаимодействия предприятий в кластере

Необходимо развивать и коммуникации между основными участниками кластера. Основой для формирования кластеров является возможность и/или необходимость совместного использования многими хозяйствующими субъектами одного или нескольких объединяющих факторов, таких как: базовая технология, каналы маркетингового продвижения продукции, система подготовки кадров, система генерации ноу-хау, относящихся к единому продуктовому направлению.

Итогом основного этапа является реализация программы развития, а следовательно, создание в регионе кластеров.

На завершающем этапе выполняется оценка функционирования кластеров на основе показателей, характеризующих экономическое развитие. По результатам оценки осуществляется корректировка программы развития кластеров, проводятся необходимые изменения в их деятельности.

Имеется ли возможность создания кластерных систем в производственном секторе экономики Вологодской области?

Прежде всего, следует выяснить, возможно ли создание региональных производственных кластеров. Оговоримся, что в настоящее время научным сообществом еще не выработана единая методика оценки потенциала кластеризации. Ее создание – актуальнейшая задача исследователей региональной экономики. Вместе с тем наработки в этом направлении уже имеются. Суть одной из таких методик, которая предложена М.В. Винокуровой 9, заключается в расчете коэффициентов локализации, душевого производства и специализации отраслей промышленности 10. И если рассчитанные коэффициенты больше единицы и имеют тенденцию к росту, значит, в этих отраслях возможно создание кластеров.

Итак, важнейшей отраслью экономики Вологодской области выступает промышленность. Ее суммарный вклад в валовой региональный продукт составляет около 50% (или более 80% совокупного вклада всех отраслей товарного производства)11.

В структуре промышленности наибольшая доля приходится на черную металлургию. В 2005 г. более 66% объемов промышленной продукции региона произведено предприятиями этой отрасли. На долю предприятий электроэнергетики, машиностроения и металлообработки, лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной, химической, пищевой промышленности, других отраслей пришлось чуть более 30%. Однако структурные изменения в производственном секторе экономики свидетельствуют об увеличении вклада в промышленное производство предприятий машиностроения и металлообработки, лесного комплекса и пищевой промышленности (табл. 1).

Таблица 1. Сдвиги в структуре промышленного производства Вологодской области, %

|

Отрасль |

2000 г . |

2001 г . |

2002 г . |

2003 г . |

2004 г . |

2005 г . |

2005 г . к 2000 г ., +/- п . п . |

|

Электроэнергетика |

6,3 |

8,2 |

8,7 |

7,8 |

5,8 |

7,1 |

+0,8 |

|

Черная металлургия |

67,9 |

58,4 |

61,1 |

64 |

68,3 |

66,6 |

-1,3 |

|

Химическая |

8,9 |

9,6 |

6,8 |

6 |

6,7 |

8,6 |

-0,3 |

|

Машиностроение и металлообработка |

3,2 |

4,7 |

6,0 |

6,2 |

5,4 |

4,0 |

+0,8 |

|

Лесная , деревообрабатывающая и целлюлозно - бумажная |

6,2 |

7,6 |

8,2 |

7,1 |

5,8 |

7,0 |

+0,8 |

|

Строительных материалов |

0,6 |

0,9 |

0,8 |

0,7 |

0,8 |

0,5 |

-0,1 |

|

Легкая |

0,7 |

0,7 |

0,7 |

0,7 |

0,5 |

0,3 |

-0,4 |

|

Пищевая |

4,8 |

7,5 |

5,9 |

5,7 |

4,6 |

5,9 |

+1,1 |

Расчет коэффициентов локализации производства в промышленности области позволил определить тенденции развития следующих отраслей: черная металлургия, химическая, лесная (табл. 2) .

Следует заметить, что за последние годы (с 2004 по 2006) значение коэффициента локализации в отрасли черной металлургии региона снижается, в то время как наблюдается некоторый рост данного показателя в машиностроении и металлообработке, пищевой, легкой промышленности, промышленности строительных материалов и электроэнергетике.

Таблица 2. Коэффициенты локализации производства отраслей промышленности Вологодской области в 2000 – 2006 гг.

|

Отрасль |

2000 г . |

2001 г . |

2002 г . |

2003 г . |

2004 г .* |

2005 г .* |

2006 г .* |

Изменение за 2004 – 2006 гг . |

|

Электроэнергетика |

0,794 |

0,923 |

0,856 |

0,757 |

0,623 |

0,700 |

0,755 |

↑ |

|

Черная металлургия |

8,591 |

8,587 |

8,587 |

7,672 |

6,807 |

4,680 |

4,331 |

↓ |

|

Химическая |

1,396 |

1,769 |

1,228 |

1,097 |

1,367 |

1,656 |

1,732 |

↑ |

|

Машиностроение и металлообработка |

0,213 |

0,267 |

0,355 |

0,366 |

0,273 |

0,371 |

0,374 |

↑ |

|

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная |

1,582 |

2,104 |

2,191 |

1,922 |

1,126 |

1,151 |

1,123 |

↓ |

|

Промышленность строительных материалов |

0,315 |

0,364 |

0,364 |

0,321 |

0,340 |

0,557 |

0,492 |

↑ |

|

Легкая |

0,532 |

0,534 |

0,511 |

0,588 |

0,434 |

0,311 |

0,323 |

↓ |

|

Пищевая |

0,519 |

0,621 |

0,562 |

0,538 |

0,539 |

0,822 |

0,794 |

↑ |

|

Обозначения: Здесь и далее – тенденция спада – ↓ ; тенденция роста – ↑ . Примечание. Полужирным шрифтом выделены отрасли с коэффициентом локализации больше единицы. * Расчет коэффициентов произведен согласно новому Общероссийскому классификатору видов экономическойдеятельности. |

||||||||

Расчет коэффициента душевого производства промышленности Вологодской области за 2000 – 2006 гг. (табл. 3) свидетельствует о том, что в таких отраслях, как электроэнергетика, химическая и лесная промышленность, его значение практически не изменяется.

Необходимо отметить как положительное явление снижение данного коэффициента в черной металлургии, что говорит о процессах диверсификации в экономике, и тенденцию его роста в машиностроении и металлообработке, пищевой промышленности и промышленности строительных материалов.

Расчет коэффициентов специализации (табл. 4) показал, что Вологодская область в большей степени специализируется на таких отраслях, как черная металлургия, химическая и лесная промышленность.

Итак, в производственном секторе Вологодской области самым высоким потенциалом для формирования кластеров обладают черная металлургия, лесная и химическая промышленность – все коэффициенты в них больше единицы. Следовательно, в данных отраслях целесообразно создавать кластеры. Предприятия таких отраслей, как машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность, также могут входить в кластеры, поскольку рассчитанные для них коэффициенты имеют тенденцию к росту или близки к единице.

Таблица 3. Коэффициенты душевого производства промышленности Вологодской области в 2000 – 2006 гг.

|

Отрасль |

2000 г . |

2001 г . |

2002 г . |

2003 г . |

2004 г .* |

2005 г .* |

2006 г .* |

Изменение за 2004 – 2006 гг . |

|

Электроэнергетика |

1,656 |

1,577 |

1,486 |

1,403 |

1,318 |

1,444 |

1,456 |

↑ |

|

Черная металлургия |

17,920 |

14,828 |

14,914 |

14,220 |

14,395 |

9,648 |

8,350 |

↓ |

|

Химическая |

2,913 |

2,784 |

2133 |

2,034 |

2,891 |

3,413 |

3,339 |

↑ |

|

Машиностроение и металлообработка |

0,444 |

0,461 |

0,617 |

0,678 |

0,577 |

0,765 |

0,721 |

↑ |

|

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная |

3,300 |

3,465 |

3,805 |

3,691 |

2,381 |

2,372 |

2,165 |

↓ |

|

Промышленность строительных материалов |

0,657 |

0,581 |

0,632 |

0,594 |

0,720 |

1,149 |

0,949 |

↑ |

|

Легкая |

1,110 |

0,888 |

0,887 |

1,091 |

0,918 |

0,640 |

0,622 |

↓ |

|

Пищевая |

1,082 |

1,090 |

0,977 |

0,996 |

1,140 |

1,694 |

1,531 |

↑ |

|

Примечание. Полужирным шрифтом выделены отрасли с коэффициентом душевого производства больше единицы. * Расчет коэффициентов произведен согласно новому Общероссийскому классификатору видов экономическойдеятельности. |

||||||||

Таблица 4. Коэффициенты специализации отраслей промышленности Вологодской области в 2000 – 2006 гг.

|

Отрасль |

2000 г . |

2001 г . |

2002 г . |

2003 г . |

2004 г .* |

2005 г .* |

2006 г .* |

Изменение за 2004 – 2006 гг . |

|

Электроэнергетика |

1,519 |

1,831 |

1,689 |

1,443 |

1,149 |

1,385 |

1,701 |

↑ |

|

Черная металлургия |

16,435 |

17,218 |

16,948 |

14,622 |

12,543 |

9,256 |

9,756 |

↓ |

|

Химическая |

2,671 |

3,233 |

2,423 |

2,092 |

2,519 |

3,275 |

3,902 |

↑ |

|

Машиностроение и металлообработка |

0,407 |

0,535 |

0,701 |

0,697 |

0,503 |

0,734 |

0,842 |

↑ |

|

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная |

3,027 |

4,024 |

4,0324 |

3,795 |

2,074 |

2,276 |

2,530 |

↑ |

|

Промышленность строительных материалов |

0,602 |

0,674 |

0,718 |

0,611 |

0,627 |

1,102 |

1,109 |

↑ |

|

Легкая |

1,018 |

1,031 |

1,008 |

1,121 |

0,800 |

0,614 |

0,727 |

↓ |

|

Пищевая |

0,993 |

1,265 |

1,110 |

1,025 |

0,993 |

1,626 |

1,789 |

↑ |

|

Примечание. Полужирным шрифтом выделены отрасли с коэффициентом специализации больше единицы. * Расчет коэффициентов произведен согласно новому Общероссийскому классификатору видов экономическойдеятельности. |

||||||||

На наш взгляд, значительным потенциалом кластеризации и устойчивого функционирования в системе связанных отраслей обладают предприятия машиностроения. Машиностроительный комплекс представляет собой хороший пример взаимопроникновения различных технологий. Его основной специализацией в области является производство подшипников, оборудования для лесной промышленности, энергетики, металлургии, строительной отрасли и транспорта. Создание ассоциации машиностроительных предприятий и появление единой информационной базы есть предпосылки, первые шаги в объединении усилий в конкурентной борьбе.

В регионе имеются большие возможности для объединения усилий металлургических, машиностроительных и других предприятий, работающих с металлом, т. е. создания кластера «Металлургия – металлообработка». Его основу могут составить машиностроительные предприятия, ОАО «Северсталь», предприятия формирующейся промышленной зоны в Шексне. Безусловно, невозможно организовать их деятельность без научно-исследовательских институтов, которые занимаются разработкой технологий. Немаловажную роль играет человеческий фактор – кадры, консалтинговые, маркетинговые компании.

Достаточно развитым является и агропромышленный комплекс региона. По объему производства и реализации продукции сельского хозяйства Вологодская область занимает второе место в СЗФО. На ее долю в 2005 г. приходилось 19,2% сельхозпродукции округа, она уступает по этому показателю только Ленинградской области.

В то же время устойчивое развитие сельскохозяйственного производства возможно лишь на основе модернизации, эффективного научно-технического обеспечения сельхозпредприятий, расширения государственной поддержки. Решить эти задачи и призваны кластеры. Однако для эффективного функционирования кластеров и увеличения на этой основе добавочной стоимости немаловажное значение имеют организация и расширение связей между поставщиками, производителями, потребителями, элементами промышленной инфраструктуры, исследовательскими институтами. Поэтому в процессе проектирования целесообразно рассмотреть возможность создания кластера, способного объединить предприятия агропромышленного комплекса и пищевой промышленности.

Правительством области проделана определенная работа по формированию кластерных систем: реализуется проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза»; активизируются работы по созданию индустриального парка «Шексна»; разработан совместно с ИКФ «АЛЬТ» пилотный проект «Формирование льняного кластера Вологодской области», претендующий на получение государственной поддержки из средств Инвестиционного фонда Российской Федерации; достигнуто соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства и Правительством Вологодской области по реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»; при поддержке Минэкономразвития и торговли Российской Федерации создан и начал свою работу «Бизнес-инкубатор» и т. д.

Однако, чтобы кластеры стали действенным механизмом роста конкурентоспособности региональной экономики, необходимо активизировать работу в этом направлении как со стороны правительственных и предпринимательских структур, так и организаций, обеспечивающих информационное и методическое обслуживание.