Развитие самосознания детей дошкольного возраста при разных типах родительского отношения

Автор: Груздева О.В., Борисенок Р.О.

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психологические науки. Педагогическая психология

Статья в выпуске: 2 (68), 2024 года.

Бесплатный доступ

Постановка проблемы. В статье представлены результаты эмпирического исследования самосознания детей старшего дошкольного возраста в контексте семейной микросреды. Семья и родители как ближайшее социальное окружение влияют на направленность становления самосознания своего ребенка, что может как способствовать раскрытию потенциала, так и послужить фактором риска к неблагополучию личностного развития в целом и отдельных качеств и черт личности в частности. Цель статьи - изучить специфику влияния семьи, родительского отношения на сформированность компонентов самосознания детей старшего дошкольного возраста. Методология и методы исследования. Методологию исследования составляют анализ и обобщение научно-исследовательских работ зарубежных и отечественных ученых в области исследования самосознания детей, в частности [Белопольской, 2011; Марцинковской, 2015; Мухиной, 2012; Столина, 1983; Чесноковой, 2010; Chowbey P, Barley R., 2022; Lee A.R., Park Y.W., Oh J., 2023; и др.]. Результаты исследования. На основе теоретического анализа проблемы и эмпирического исследования выявлены особенности развития структурных звеньев самосознания при разных типах родительского отношения. На основе анализа выявленных дефицитов в развитии самосознания детей разработан комплекс психолого-педагогических мероприятий по сопровождению семей и родителей.

Самосознание, семья, семейная микросреда, родительское отношение, старший дошкольный возраст, психолого-педагогическое сопровождение

Короткий адрес: https://sciup.org/144163133

IDR: 144163133 | УДК: 159.9

Текст научной статьи Развитие самосознания детей дошкольного возраста при разных типах родительского отношения

П остановка проблемы . Ключевые аспекты, заложенные в личностном становлении человека, формируются в период дошкольного детства и определяют направленность развития самоидентичности в будущей перспективе.

В связи с этим в современном обществе, заинтересованном в создании условий для формирования здорового поколения, сохраняется интерес к изучению факторов влияния на формирование личности в контексте глобальных изменений современности и самого феномена самосознания детей в этом контексте [Асмолов, 2012; Волосовец, 2017; Груздева, 2019; Комлик, 2019; Кудрявцев, 2019].

Методологию исследования составляют подходы: комплексный (Б.Г. Ананьев), системный (Б.Ф. Ломов), субъектно-деятельностный (А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн), личностно ориентированный (К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, А.В. Петровский, К. Роджерс, А. Маслоу), контекстный (А.А. Вербицкий), экспериментально-феноменологический и экзистенциальный, а также фундаментальные теоретико-методологические положения отечественных психологов: об обусловленности онтогенеза самосознания деятельностью и общением ребенка (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.); о согласованности процесса развития, обучения с реальным жизненным контекстом и использовании образовательного потенциала разных уровней кросс-культурного контекста (А.А. Вербицкий, М.А. Болдина) и требования личностно ориентированного подхода к процессу сопровождения развития ребенка и коррекционно-развивающей работе с ним (В.С. Мухина, Н.И. Непомнящая, Е.О. Смирнова). Гештальт-терапия (П. Гудмен, Е. Иванова, Н.М. Лебедева, Ф. Перлз, Ж.-М. Робин, Р. Хеф-ферлин и др.). Метод коррекции «Психодрама» Дж.Л. Морено.

Обзор научной литературы проведен на основе анализа работ [Столин, 1983; Шнейдер, 2001; Чеснокова, 2010; Белопольская, 2011; Мазур, 2012; Мухина, 2012; Кончаловская, 2015; Марцинковская, 2015; Chowbey, Barley, 2022; Lee, Park, Oh, 2023].

Старший дошкольный возраст с точки зрения изучения развития самосознания представляет особый интерес, так как в этот период активно формируется базовое осознание себя через овладение социальным пространством человеческих отношений и закладываются предпосылки формирования модели представлений себя в будущем, к которым начинает устремляться ребенок [Мухина, 2012; Нижегородцева, 2014].

Стоит уточнить, что под базовым осознанием себя в данной статье предполагается смыслообразующее наполнение 5 звеньев самосознания [Мухина, 2012], в результате которых ребенок дошкольного возраста получает «ценностные ориентации», обусловливающие самовос-приятие, самооотношение, формируется осознание личности в социальных контактах и появляются предпосылки к пониманию временной перспективы дальнейшего жизненного пути.

Смыслообразующее наполнение, предопределяющее развитие самосознания, происходит согласно ближайшему социальному окружению, во взаимодействии с ним ребенок научается выстраивать отношения, и через них формируется его самоидентификация [Выготский, 1984; Кон, 1984; Гиппенрейтер, 2003; Абульханова-Славская, 2005; Асмолов, 2012; Мухина, 2012; Белова, 2018].

Родители как ближайшее социальное окружение в наибольшей степени влияют на направленность становления самосознания своего ребенка, что может как способствовать раскрытию потенциала, так и послужить фактором риска к неблагополучию личностного развития в целом и отдельных качеств и черт личности в частности.

Родительская роль в становлении самосознания заключается прежде всего в передаче опыта человеческих взаимоотношений как в ходе формирования тактильного и невербального контакта, так и в ходе совместной деятельности через спонтанные родительские чувственные реакции и прочие эмоциональные проявления к ребенку и другим членам семьи.

Совокупность родительских установок, разнообразных чувств к себе и к ребенку, а также поведенческих паттернов складывается в определенный тип родительского отношения, систему реакций на ребенка при взаимодействии с ним [Варга, 1988]. Тип родительского отношения влияет на выбор родителем форм и стиля взаимодействия с ребенком, что усваивается в его самосознании и далее транслируется вовне.

С целью изучения влияния родительского отношения на сформированность структурных звеньев самосознания детей старшего дошкольного возраста было проведено исследование на базе детских садов города Красноярска. В исследовании приняли участие 105 человек – 35 детей старшего дошкольного возраста из полных семей (18 мальчиков, 17 девочек в возрасте 5,5–6,5 года), в том числе оба родителя – 70 человек. Диагностика проводилась индивидуально с каждым ребенком.

Использовался комплект диагностических методик, в который вошли: тест-опросник диагностики родительского отношения к ребенку А.Я. Варга, В.В. Столина (ОРО); методика

«Лесенка» (в модификации С.Г. Якобсон, В.Г. Щур); методика «Половозрастная идентификация» Н.Л. Белопольской, с помощью которой был определен уровень сформирован-ности тех компонентов самосознания, которые связаны с идентификацией ребенка по полу и осознанием себя в психологическом времени.

Обратимся к анализу полученных данных.

Результаты исследования . Анализ типов родительского отношения к детям старшего дошкольного возраста по методике А.Я. Варга, В.В. Столина показал следующее.

Тип родительского отношения «принятие» присутствует в 40 % семей. При таком типе отношения родителям свойственно испытывать желание совершать совместную деятельность, поддерживать интересы ребенка, приходить ему на помощь, уважать и принимать индивидуальные черты и т.д.

Однако, несмотря на то, что родительское отношение по типу «принятие» исследователи относят к эффективной форме построения отношений (она служит некоторой базой для развития личности ребенка), у 64 % (7 детей) в этих семьях наблюдается низкий уровень осознания себя по полу и во времени.

У 6 % родителей отмечен как преобладающий тип родительского отношения к ребенку «кооперация». Это свидетельство проявлений со стороны родителей интереса к планам ребенка, адекватная оценка его способностей, поощрение инициативы ребенка, учет его мнения при принятии решений внутри семьи. В данных семьях у детей наблюдается сформирован-ность всех параметров самосознания на высоком уровне.

Недостаточная сформированность звеньев самосознания наблюдается и в семьях с разными типами родительского отношения (54 % семей). Это семьи, где родители проявляют разные преобладающие типы родительского отношения, изменяют ответы.

Представленные далее в таблице данные позволяют выделить группы семей по преобладающему типу родительского отношения или без явно выраженного (табл. 1).

Таблица 1

Преобладающий тип родительского отношения (далее – РО) в семье

Table 1

The predominant type of parental relationship (hereinafter referred to as RO) in the family

|

Тип родительского отношения (РО) в семье |

Количество семей |

|

Высокий уровень принятие/кооперация/симбиоз/авторитарная гиперсоциализация |

1 |

|

Высокий уровень принятие/авторитарная гиперсоциализация |

1 |

|

Высокий уровень кооперация/авторитарная гиперсоциализация |

1 |

|

Высокий уровень принятие/кооперация/симбиоз |

2 |

|

Высокий уровень принятие/кооперация |

12 |

|

Тип РО в средних показателях по уровню выраженности |

2 |

|

Высокий уровень принятие |

14 |

|

Высокий уровень кооперация |

2 |

|

Общее количество исследуемых семей |

35 |

Наряду с изучением преобладающих типов родительского отношения в семьях детей старшего дошкольного возраста, нами были изучены параметры самосознания детей. В качестве параметров рассматривали структурные звенья самосознания, которые развиваются в старшем дошкольном возрасте: самооценка, осознание своей половой идентичности, осознание себя во времени и восприятие категорий времени, предпосылки к саморегуляции.

В отношении сформированности структурных звеньев самосознания, становление и развитие которых происходит в старшем дошкольном возрасте, было выявлено следующее.

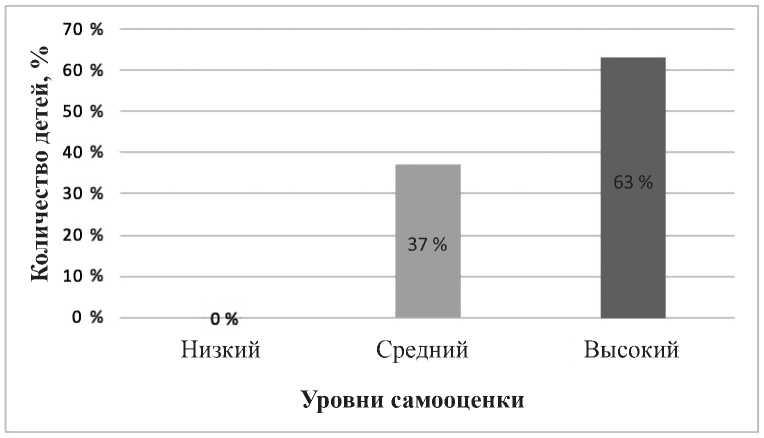

Самооценка, по развитию которой можно судить о способности ребенка оценивать себя, разграничивать свои настоящие способности и желаемые, о близости с родителями (образцами

Рис. Распределение выборочной совокупности детей старшего дошкольного возраста по уровню самооценки («Лесенка» В. Щур)

Fig. Distribution of the sample population of children of senior preschool age by level of self-esteem (V. Shchur’s ‘Lesenka’)

Согласно представленным на рисунке данным, низкий уровень самооценки не обнаружен. Средним (адекватным) уровнем самооценки обладают 37 % детей (13 человек). Эти дети оценивают свои физические и умственные возможности через соотнесение с представлениями о результатах, полученных на собственном опыте, и оценочными суждениями родителей, но уже способны их опровергать: «я иногда ошибаюсь, но мама говорит, что я умная, хотя это не всегда так», или сравнением с опытом прошлого и себя в настоящем: «я, когда был маленький, был самый слабый, а теперь у меня есть младший брат и я сильнее, а когда вырасту, как папа, буду самым сильным» и т.д. В своих притязаниях на признание дети стремятся к похвале и одобрению, уверены в своей успешности и выражают самостоятельность.

Высокий уровень самооценки, или завышенный, является преобладающим у 63 % детей (22 ребенка), что может быть характерным для детей данного периода и является нормой. Дети этой группы в своих притязаниях на признание для подражания) [Ананьева, 2020], представлена следующими характеристиками на рисунке. Исследование самооценки проводилось с помощью методики «Лесенка» В.Г. Щур.

стремятся получить одобрение и похвалу, зачастую необъективны в оценке своих реальных возможностей, нуждаются в направлении взрослыми к самостоятельной рефлексии своих подлинных навыков и умений.

С помощью методики Н.Л. Белопольской «Половозрастная идентификация» получена информация о развитии половой идентичности детей, а также о способности детей старшего дошкольного возраста соотносить свой индивидуальный опыт настоящего, прошлого с представлениями о будущем (табл. 2).

О сформированности половозрастной идентичности говорят уровни: высокий – ребенок идентифицирует безошибочно свое прошлое/ настоящее/будущее – Я, данный уровень присутствует у 31 % детей; средний – когда ребенок допускает ошибку, но при уточнении исправляет ее, выявлен у 37 % детей; низкий – половозрастной идентичности, когда ребенок допускает ошибку при сопоставлении себя с обобщенным половым и половозрастным образом, выявлен у 31 % детей.

Таблица 2

Способность детей старшего дошкольного возраста идентифицировать свой настоящий, прошлый и будущий половозрастной статус

The ability of children of senior preschool age to identify their present, past, and future gender and age status

Table 2

|

Способность к половозрастной самоидентификации |

Количество детей |

|

Не идентифицируют себя в настоящем |

1 |

|

Идентифицируют себя в настоящем |

34 |

|

Не идентифицируют себя в прошлом |

5 |

|

Идентифицируют себя в прошлом |

30 |

|

Не идентифицируют себя в будущем |

2 |

|

Идентифицируют себя в будущем |

33 |

|

Не идентифицируют последовательность возрастного развития |

9 |

|

Идентифицируют последовательность |

13 |

|

Идентифицируют с подсказкой |

13 |

В процессе диагностической работы с детьми фиксировали комментарии к их выборам и действиям. Была получена, таким образом, некоторая информация о развитии предпосылок к саморегуляции у детей.

Так, в ходе беседы с детьми, показавшими высокий и средний уровни развития половозрастной идентификации, отмечена также сфор-мированность долженствования, т.е. способности «правильно» вести себя с другими детьми и воспитателями, когда приходится выбирать из «надо и хочу». Эти дети хорошо описывают социальнонормативную ориентацию своего поведения: «нужно делиться игрушками, тогда с тобой будут дружить», «нельзя обзываться и баловаться, это неприятно», «нельзя спорить с воспитателем, она тогда не любит», «помогать маме» и т.д.

Дети с низким уровнем развития половозрастной идентичности при описании поведенческих норм испытывают затруднения в понимании причин, почему нельзя или нужно поступать определенным образом. Ответами на вопросы являются: «так говорят» родители/воспитатель, «это плохо/хорошо». Этим детям требуется дополнительное участие взрослого, чтобы научиться распознавать собственные чувства и желания, а также осознавать последующие действия и их результаты. Так, например: «я не хочу ругаться с папой или мамой, но у меня не получается» или «я знаю, что драться нехорошо, но почему-то дерусь». Чем больше ребенок осознает себя, может оценить свои возможности, чувства, мотивы своих действий, тем осознаннее становится и процесс самоконтроля поведения, усваивается место в социальных контактах. В ходе такого самоопределения закрепляются ролевые позиции, нормы и правила, ценностные ориентации. Осознание себя ребенком старшего дошкольного возраста происходит преимущественно через оценочные реакции родителей, затем интерио-ризируется и становится фундаментом для развития самосознания ребенка.

Для уточнения наличия связи типов родительского отношения и показателей самосознания детей старшего дошкольного возраста был проведен корреляционный анализ с применением метода ранговой корреляции Спирмена. Результаты статистического анализа показали наличие умеренной обратной связи (r = -0,376), то есть можно говорить, что при типе родительского отношения «авторитарная гиперсоциализация» недостаточно сформированной остается способность ребенка к идентификации по полу и возрасту.

Также выявлено, что часть детей, обладающих низким уровнем половозрастной самоидентификации, воспитываются в семьях с преобладающим типом родительское отношение «принятие» или смешанным типом «принятие/коо-перация», что свидетельствует о необходимости уточнения смыслов, которые определяют содержательную характеристику того или иного типа родительского отношения. Например, родитель, поддерживающий стиль совместного досуга с ребенком, должен не только испытывать интерес к проведению совместного досуга, но и включаться в совместную бытовую жизнь, уметь приходить на помощь ребенку. При этом вместо желания подсказать правильное действие лучше просить ребенка проговаривать, что именно вызывает трудность и какие он еще может обнаружить способы самостоятельно справиться с ситуацией.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости психолого-педагогического сопровождения развития самосознания детей с учетом родительских установок и внутрисемейных отношений. Сопровождение может быть реализовано в условиях дошкольного образовательного учреждения и впоследствии будет способствовать верному вектору сопровождения родителями самосознания детей в семье.

Содержательными блоками сопровождения определены следующие.

-

1. Информационный. Цель: проинформировать родителей о способах организации совместной с ребенком хозяйственно-бытовой деятельности и формирования мотивации к ее осуществлению (о значимости включения ребенка в совместную деятельность обычных бытовых процессов и влиянии на развитие самосознания); о влиянии родительских чувств на желание заниматься хозяйственно-бытовой деятельностью совместно с ребенком.

-

2. Практический . Цель: ознакомление родителей со способами опознавания чувственных реакций и когнитивных интерпретаций через серию тренинга групповых занятий в направлении психодраматического отыгрывания и предъявления вербальных итераций по модели гештальт-терапии с последующим включением ребенка в хозяйственно-бытовую деятельность и организацию его индивидуального опыта в игровой форме с учетом отслеживания родительских чувств (формирование умений: оценивать свои реальные возможности и анализировать свои переживания и результаты своих действий и поступков).

-

3. Рефлексивный . Цель: обсуждение и анализ приобретенного опыта совместной с ребенком деятельности.

Описание результатов апробации содержания психолого-педагогического сопровождения развития самосознания детей старшего дошкольного возраста не входило в цели статьи и будет представлено в следующих публикациях.

Заключение. Обобщая результаты эмпирической части исследования, можно констатировать.

-

1. В большинстве семей с детьми старшего дошкольного возраста присутствует родительское отношение по типу «принятие/кооперация».

-

2. Во многих семьях отмечено отсутствие преобладающего («чистого») типа родительского отношения.

-

3. При типе родительского отношения «принятие», эмоционально положительном отношении к ребенку и готовности родителей к взаимодействию и сотрудничеству с ребенком у 31 % детей старшего дошкольного возраста присутствует низкий уровень развития половозрастной самоидентификации, что свидетельствует о недостаточной осведомленности родителей в вопросах принятия и создания границ общения с ребенком без допущения «вседозволительно-го» поведения ребенка и/или попустительства, а также о важности совместной деятельности родителя и ребенка в период старшего дошкольного возраста.

-

4. Содержание психолого-педагогического сопровождения развития самосознания детей должно учитывать выявленные и характерные для всех семей, участвовавших в исследовании, особенности внутрисемейной ситуации: дефицит свободного времени у родителей, низкая осведомленность о показателях развития личности и самосознания детей, недостаточность включения ребенка в совместную хозяйственнобытовую деятельность, желание избегать конфликтных ситуаций с ребенком из-за непонимания неприятных чувственных реакций.

-

5. В связи с преобладающим большинством семей без выраженного «чистого» типа родительского отношения рекомендуем специалистам при сопровождении развития самосознания детей использовать индивидуальное ведение семей с учетом их актуальной внутрисемейной ситуации.

Список литературы Развитие самосознания детей дошкольного возраста при разных типах родительского отношения

- Абульханова-Славская К.А. О субъекте психической деятельности. М.: Наука, 2005. 288 с.

- Ананьева Е.П. Психологическое пространство личности: Социально-психологическое осмысление и развитие понятия // Гуманитарные науки. 2020. № 4 (52) С. 136–141. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskoe-prostranstvo (дата обращения: 02.02.2024).

- Асмолов А.Г. Что я думаю о детях: образование и воспитание в меняющемся мире. М.: Изд-во Федерального ин-та развития образования, 2012. 87 с.

- Белова Е.С. Семейная микросреда в восприятии одаренных детей дошкольного возраста // Теоретическая и экспериментальная психология. 2018. № 4 (11). С. 62–74. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/semeynaya-mikrosreda (дата обращения: 22.01.2024).

- Белопольская Н.Л. Половозрастная идентификация. Методика исследования детского самосознания. М.: Когито-Центр, 1998. 24 с.

- Белопольская Н.Л. Половозрастная идентификация. Методика исследования самосознания подростков и взрослых (ПВИ-ПВ). Руководство. М.: Когито-Центр, 2011. 73 с.

- Борисенок Р.О., Груздева О.В. Роль родителей в становлении самосознания детей дошкольного возраста // Гармонизация психофизического и социального развития детей дошкольного возраста: матер. Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых / Белорусский государственный педагогический университет. 2023. С. 48–50. URL: http://elib.bspu.by/handle/doc/61523 (дата обращения: 11.02.2024).

- Варга А.Я. Тест-опросник родительского отношения: практикум по психодиагностике. Психодиагностические материалы. М.: Изд-во МГУ, 1988. 128 с.

- Волосовец Т.В. Детствосбережение как главный вектор развития дошкольного образования в десятилетие детства // Научно-педагогическое обозрение. 2017. № 4 (18). С. 189–197. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30554481 (дата обращения: 11.02.2024).

- Выготский Л.С. Детская психология. М.: Педагогика, 1984. 432 с.

- Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М.: ЧеРо, Сфера, 2003. 119 с.

- Груздева О.В. Социальная ситуация становления и развития самосознания детей дошкольного возраста в современных условиях // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2019. № 1 (47). С. 80–87. URL: http://www.elibrary.ru/item.asp?id=37139594 (дата обращения: 12.02.2024).

- Комлик Л.Ю. Взаимосвязь типа родительского отношения и сформированности компонентов самосознания у детей старшего дошкольного возраста // Вестник Костромского государственного университета. Сер.: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2019. Т. 25, № 1. С. 79–82. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37525955 (дата обращения: 11.02.2024).

- Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. М.: Политиздат, 1984. 335 с.

- Кончаловская М.М. Особенности идентичности детей дошкольного возраста (сравнительный анализ данных, полученных в 2005 и 2014 гг.) // Мир психологии. 2015. № 1 (81). С. 77–85. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23695369 (дата обращения: 11.02.2024).

- Кудрявцев В.Т. Феномен «развитого детства» в культуре // Возможности и риски цифровой среды: сб. матер. VII Всерос. науч.-практ. конф. по психологии развития (чтения памяти Л.Ф. Обуховой). 2019. С. 48–61. URL: https://tovievich.ru/book/deti/10163-vtkudrjavcev-fenomen-razvitogo-detstva-v-kulture.html (дата обращения: 11.02.2024).

- Мазур Е.Ю. Проблема соотношения понятий «идентичность», «идентификация» и их психологическое содержание // Мир науки, культуры, образования. 2012. № 2 (33). С. 86–90. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-sootnosheniya (дата обращения: 12.02.2024).

- Марцинковская Т.Д. Психическое развитие современного дошкольника – константы и трансформации // Мир психологии. 2015. № 1 (81). С. 42–53. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23695365 (дата обращения: 12.02.2024).

- Морено Я.Л. Психодрама. М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001. 521 с.

- Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. М.: Академия, 2012. 656 с.

- Нижегородцева Н.В. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе. М.: ВЛАДОС, 2014. 256 с.

- Перлз Ф., Гудмен П., Хефферлин Р. Практикум по гештальттерапии. М.: Изд-во Ин-та психотерапии (ГУП Смол. обл. тип. им. В.И. Смирнова), 2005. 227 с.

- Робин Жан Мари. Гештальттерапия. М.: Изд-во Ин-та общегуманитарных исследований, 2007. 62 с.

- Столин В.В. Самосознание личности. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. 284 с.

- Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии. М.: Наука, 2010. 111 с.

- Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: монография. М.: Изд-во МОСУ, 2001. 272 с.

- Эриксон Э. Детство и общество. СПб.: Изд-во Питер, 1996. 312с.

- Chowbey, P, & Barley R. (2022). Building resilience: young children from minority ethnic backgrounds starting school in a multi-ethnic society. British Journal of Sociology of Education, 43 (4), 415–432. DOI: 10.1080/01425692.2022.2030672

- Lee, A.R., Park, Y. W., & Oh, J. (2023). Investigating the cause-and-effect factors of young children’s smartphone overuse: focusing on the influence of parenting factors. Information. Communication & Society, 26(9), 1756–1772. DOI: 10.1080/1369118X.2022.2027499

- Pinto, A., Veríssimo, M., Gatinho, A., Santos, A, & Vaughn, B.E. (2015). Direct and indirect relations between parent–child attachments, peer acceptance, and self-esteem for preschool children. Attachment & Human Development, 17 (6), 586–598. DOI: 10.1080/14616734.2015.1093009

- Soydan, S. B., & Akalin, N. (2022). The moderating effects of a child’s self-regulation skills in the relationship between a child’s temperament and the behaviour of the parents. Early Child Development and Care, 192 (2), 263–277. DOI: 10.1080/03004430.2020.1755666