Развитие самосознания детей старшего дошкольного возраста

Автор: Груздева Ольга Васильевна, Вербианова Ольга Михайловна, Арамачева Людмила Викторовна, Леганькова Ольга Викторовна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психологические науки. Педагогическая психология

Статья в выпуске: 4 (54), 2020 года.

Бесплатный доступ

Постановка проблемы и цель. Статья посвящена изучению становления и развития самосознания детей дошкольного возраста на современном этапе. Актуальность обусловлена изменениями в системе социально-психологических факторов, условий и предпосылок развития самосознания детей. Приводятся данные о развитии компонентов самосознания в старшем дошкольном возрасте, в том числе при осложненном варианте развития - у детей с ограниченными возможностями здоровья при нарушениях опорно-двигательного аппарата. Материалы и методы исследования. Исследование по характеру является эмпирическим. Использованы теоретические и эмпирические методы исследования, математические и статистические методы обработки данных (анализ описательных статистик, таблиц сопряженности и параметров распределения, t-критерий Стьюдента для зависимых и независимых выборок для параметрических данных, графические методы представления полученных данных). В рамках исследования были использованы методики для детей старшего дошкольного возраста: «Я-концепция» (И.П. Шахова) [Шахова, 1998]; «Лесенка» (С.Г. Якобсон, В.Г. Щур). Всего в исследовании принимали участие 74 ребенка старшего дошкольного возраста, из них 31 ребенок страдает нарушениями опорно-двигательного аппарата (сколиотическая осанка). Все испытуемые - русскоговорящие дети, посещающие бюджетные образовательные дошкольные учреждения городов Красноярска и Красноярского края (Железногорск, Зеленогорск, Ачинск, Боготол). Результаты исследования, обсуждение. Результаты сравнительного эмпирического исследования позволили выделить некоторые особенности развития самооценки и самосознания здоровых и больных детей старшего дошкольного возраста. 1. Определено преобладание неадекватной завышенной самооценки у здоровых детей старшего дошкольного возраста, что является закономерным для данного возрастного периода. Осознание себя большинством здоровых детей происходит через выделение своей индивидуальности. У большинства здоровых детей выявлен самый простой вариант сформированнности Я-концепции. 2. Дети с ограниченными возможностями здоровья (нарушения опорно-двигательного аппарата) чаще обладают заниженной и низкой самооценкой, относятся к себе и своим способностям преимущественно отрицательно в сравнении с их здоровыми сверстниками. Они чаще чувствуют себя отверженными и ощущают давление со стороны близких, имеют более сложный вариант развития Я-концепции. Заключение. Приведены и описаны сведения о развитии компонентов самосознания здоровых и соматически больных детей в старшем дошкольном возрасте, свидетельствующие о наличии особенностей в развитии отдельных компонентов самосознания в зависимости от условий, обеспечивающих их становление и развитие.

Дети, дошкольный возраст, самосознание, самооценка, нарушение опорно-двигательного аппарата, дети с ограниченными возможностями здоровья, соматически больные дети

Короткий адрес: https://sciup.org/144161902

IDR: 144161902 | УДК: 159.922 | DOI: 10.25146/1995-0861-2020-54-4-246

Текст научной статьи Развитие самосознания детей старшего дошкольного возраста

DOI:

и являются другими ожидания взрослых, характер общения взрослых и детей [Вербианова, 2017; Груздева, 2019]. В последнее время чаще формулируются вопросы о балансе, путях и способах обеспечения развития индивидуального

и социального (общественного) компонентов в личности ребенка [Груздева, 2018; 2019; Легань-кова, Сахаревич, 2018; Собкин, 2017; Семья как фактор…, 2018]. Эффективность решения данных вопросов определяется компетентностью педагогов и родителей, которые стоят у истоков формирования личности и самосознания детей [Борисенко, 2018; Вербианова, Груздева, 2017; Гого-беридзе, 2017; Груздева, 2019; Леганькова, Саха-ревич, 2018; Леганькова, Душейко, 2019; Морозова, Викдорова, 2015]. Стержневой характеристикой личности выступает самосознание, становление и развитие которого начинается уже на ранних этапах дошкольного детства. Сегодня хорошо известны общие особенности становления самосознания ребенка [Мухина, 1997]. Тем не менее современные социальные перемены в обществе, семье, практике воспитания детей могут определить некоторые существенные изменения в развитии определенных структурных компонентов самосознания. Особый интерес здесь может иметь изучение феноменов самосознания не только здоровых, но и соматически больных детей в силу особой социальной ситуации развития таких детей [Ковалевский, 2018; Николаева и др., 2012; Груздева, 2019].

Теоретический анализ проблемы. Анализ данных в исследованиях по современному детству подтверждает наличие проблем воспитания и социализации / интеграции детей в современное российское общество. Вопросы становления самосознания детей в современных реалиях, несмотря на их чрезвычайную актуальность, в психологической и педагогической науке изучены недостаточно.

Одним из ведущих исследователей вопросов формирования и развития детского самосознания является В.С. Мухина [Мухина, 1997; Чеснокова, 1977]. В.С. Мухиной дано определение самосознанию, его структуре, компонентам. Отмечено, что «структуру самосознания личности формируют идентификация с телом, именем собственным, самооценка, выраженная в контексте притязания на признание; представление себя как представителя определенного пола; представление себя в аспекте психологи- ческого времени (индивидуальное прошлое, настоящее и будущее); оценка себя в рамках социального пространства личности (права и обязанности в контексте конкретной культуры)» [Мухина, 1997]. Самосознание, в том числе его содержательная сторона как характеристика личности человека, постоянно развивается. Развитие и наполнение звеньев самосознания зависят от условий развития, социального контекста и формирующейся под его влиянием внутренней позиции самого человека [Мухина, 1997; Груздева, 2019]. В связи с этим сравнительные исследования в области формирования и становления самосознания детей очень актуальны и востребованы педагогической практикой.

Методологической и теоретической основой предпринятого исследования вопросов развития детского самосознания являются: системный (Б.Ф. Ломов), комплексный (Б.Г. Ананьев), деятельностный (С.Л. Рубинштейн) и личностно ориентированный (К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, А.В. Петровский, К. Роджерс, А. Маслоу) подходы; концепция становления личности и самосознания ребенка (В.С. Мухина, В.В. Столин и др.); положение о влиянии на онтогенез самосознания детей деятельности и общения (Л.С. Выготский, А.Я. Варга, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, А.С. Спиваковская, Д.Б. Эльконин и др.).

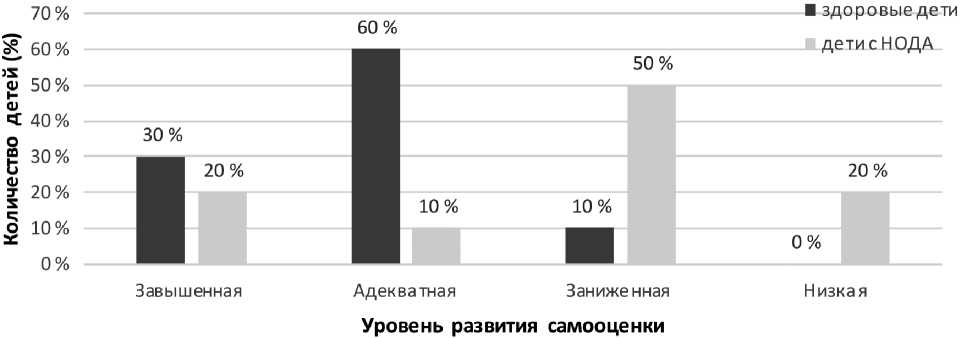

Результаты исследования. Осуществлен сбор эмпирических данных об особенностях развития компонентов самосознания детей старшего дошкольного возраста и их соматически больных сверстников (нарушения опорно-двигательного аппарата). Основное внимание было направлено на изучение сформированности параметров самооценки и изучение Я-концепции. Обследовано 74 ребенка старшего дошкольного возраста, из них 31 ребенок страдает нарушениями опорно-двигательного аппарата (сколиотическая осанка). Все испытуемые - русскоговоря-щие дети, посещающие бюджетные образовательные дошкольные учреждения городов Красноярска и Красноярского края (Железногорск, Зеленогорск, Ачинск, Боготол). Использовались методики: «Я-концепция» (И.П. Шахова), «Лесенка»

(в модификации С.Г. Якобсон, В.Г. Щур). Параме- более важные в становлении самосознания ре-тры самооценки и Я-концепции выбраны как наи- бенка данного возраста (рис. 1).

Рис. 1. Распределение выборочной совокупности детей исследуемых групп по уровню самооценки

Fig. 1. Distribution of sampled children from groups of interest according to their self-assessment levels

тей

Определено:

- присутствие у большинства здоровых де-завышенной самооценки (81,25 %, методи-

ка «Лесенка»). При этом соматически больные дети (с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)) старшего дошкольного возраста

имеют заниженную самооценку (70 %, методика «Лесенка»);

- наибольший весомый вклад в формирование самооценки детей вносят: 46,6 % - родители, 16,6 % – воспитатели; 6,6 % – сверстники группы или родственники; 33,3 % – другие неопределенные детьми лица.

е

to the degree of self-perspective characteristics

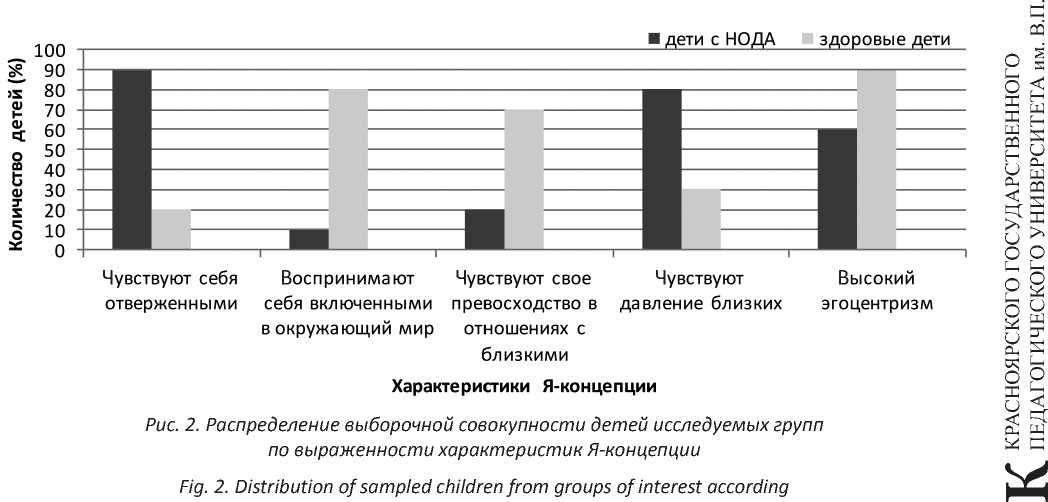

Выявлено:

– 80 % детей с НОДА и 30 % здоровых детей в отношениях с близкими людьми чувствуют их давление;

– 90 % детей с НОДА и 20 % здоровых детей воспринимают себя как отверженного или не за-

интересованного в социальных контактах, только 10 % детей с НОДА и 80 % здоровых детей воспринимают себя как включенного в окружающий мир;

– 80 % детей с НОДА и 70 % здоровых детей осознают свою индивидуальность;

-

– идентифицируют себя преимущественно с мамой 40 % детей с НОДА и 70 % здоровых детей;

-

- 60 % детей с НОДА и 90 % нормально развивающихся детей демонстрируют высокий эгоцентризм;

-

– выявлена более сложная структура Я-концепции у детей с НОДА (60 %), чем у здоровых детей (30 %).

Сравнение результатов диагностики позволяет сделать выводы о том, что соматически больные дети чаще обладают заниженной самооценкой, нежели их здоровые сверстники.

При этом старшие дошкольники с НОДА чаще воспринимают себя как отверженных или не заинтересованных в социальных контактах, а также ощущают давление со стороны близких. Помимо этого, значительно меньшее количество дошкольников с НОДА демонстрируют высокий уровень эгоцентризма. Полученные результаты исследования Я-концепции старших дошкольников представлены на рис. 2.

Достоверность различий в результатах исследования характеристик самосознания групп здоровых и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата подтверждена подсчетом t-критерия Стьюдента для зависимых и независимых выборок для параметрических данных.

В связи с важной ролью формирования адекватной самооценки, позитивного отношения к себе в дошкольном возрасте важно разработать определенные методы коррекции для тех детей, у которых выявлены описанные проблемы. Коррекционно-развивающую работу рекомендуем строить в следующих направлениях.

-

1. Работа с родителями. В старшем дошкольном возрасте родители оказывают значительное влияние на формирование у дошкольника позитивного самоотношения, уверенности в себе. Ребенок воспринимает себя опосредованно, через отношение родителей к нему: если родители чрезмерно его опекают, акцентируют внимание на его неудачах, это способствует формированию тревожности, негативного восприятие себя, отношению к себе как к неспособному. Формы работы могут быть как индивидуальными (консультации), так и групповыми (семинары по темам «Особен

-

2. Работа воспитателей. Одна из основных задач для воспитателя - повысить статусное положение дошкольника путем включения его в игровую деятельность, поручения задач, организации возможности участвовать в публичных выступлениях (спектакли, концерты).

-

3. Работа с ребенком. Предпочтение отдается групповым формам работы или совместным встречам (родители и ребенок), включающим тренинговые упражнения, элементы сказ-котерапии, телесно-ориентированной терапии и игротерапии. Возможные упражнения: «Я – чемпион», «Роза и ромашка», «Комплименты», «Пряничая кукла» и многие другие.

ности эмоционально-волевой сферы у дошкольников», «Влияние детско-родительских отношений на формирование самоотношения ребенка»).

Заключение. В ходе анализа проблемы выделены существующие противоречия между объективной потребностью современного общества в обеспечении развития личности и самосознания ребенка в семье и образовательном учреждении и отсутствием целостного представления об условиях становления (развития) самосознания современных дошкольников. Определено, что социальный контекст развития детей за последние 10-15 лет существенно изменился и отсутствуют научно обоснованные технологии развития самосознания в практике дошкольного образования. Приведены и описаны сведения о развитии компонентов самосознания здоровых и соматически больных детей в старшем дошкольном возрасте, свидетельствующие о наличии особенностей в развитии отдельных компонентов самосознания в зависимости от условий, обеспечивающих их становление и развитие.

-

1. В структуре самосознания детей старшего дошкольного возраста особое место и роль начинает занимать самооценка. По результатам исследования определено преобладание неадекватной завышенной самооценки у здоровых детей старшего дошкольного возраста, что является закономерным для данного возрастного периода. Осознание себя большинством здоровых детей происходит через выделение своей индиви-

дуальности, то есть в становлении личности и самосознания современного ребенка наибольший вес приобретают механизмы обособления над механизмом идентификации. (При существовавшем в детской психологии постулате о параллельном воздействии на становление личности двух механизмов – идентификации и обособления.) [Мухина, 1997]. Все это, на наш взгляд, больше формирует индивидуальное Я ребенка. Диагностические задания, позволяющие сделать общий вывод о развитости Я-концепции детей, свидетельствуют о сформированности у большинства детей самого простого варианта Я-концепции.

-

2. Дети с ограниченными возможностями здоровья (нарушения опорно-двигательного аппарата) чаще обладают заниженной и низкой самооценкой, относятся к себе и своим способностям отрицательно в сравнении с их здоровыми сверстниками. Они чаще чувствуют себя отверженными и ощущают давление со стороны близких, имеют более сложный вариант развития Я-концепции. Часто дети не понимают и не принимают задания, связанные с оценкой себя, своих действий или отвечают наобум.

-

3. Показана целенаправленная развивающекоррекционная работа по формированию самосознания детей.

Список литературы Развитие самосознания детей старшего дошкольного возраста

- Асмолов А.Г. Психология личности. М.: МГУ, 1990. 367 с. 12.

- Белановская О.В. Генезис Я-форм замещения у детей раннего возраста в условиях нормы и социальной депривации: дис. ... канд. психол. наук. Минск, 2000. С. 169-173.

- Божович Л.И. Личность и ее формирование 13. в детском возрасте. М.: Просвещение, 1968. 464 с.

- Борисенко Ю.В. Становление психологической готовности к отцовству: психолого-педагогический контекст и технологии сопрово- 14. ждения: дис. ... д-ра психол. наук. Кемерово, 2018. URL: https://kemsu.ru/upload/iblock/7f2 /7f2c5ed1bb9ffe348666f7bbf2942928.pdf

- Веракса Н.Е. Понимание детского развития с позиции экологической теории У. Бронфенбреннера // Современное дошкольное образование.Теория и практика. 2014. № 10 (52). С. 56-59.

- Вербианова О.М. Влияние стиля семейного воспитания на развитие саморегуляции детей 6-7 лет // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2017. № 1 (39). С. 129-133.

- Вербианова О.М., Груздева О.В. Психология ребенка: младенчество, ранний и дошкольный возраст: учеб. пособие / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2017.

- Волосовец Т.В. Детствосбережение как главный вектор развития дошкольного образования в десятилетие детства // Научно-педагогическое обозрение. 2017. № 4 (18). С. 189-195.

- Гогоберидзе А.Г. Сотрудничество семьи и детского сада: новые форматы партнерства // Семья и современный социум. СПб.: Социально-гуманитарное знание, 2017. С. 311-315. (Семья и дети в современном мире).

- Горлова Н.А. Современные дошкольники: какие они? // Обруч: образование, ребенок, ученик. 2009. № 1. С. 3-6.

- Груздева О.В. Развитие детей дошкольного возраста в контексте современной образовательной и социальной ситуации развития. Красноярск, 2018. 274 с.

- Груздева О.В. Социальная ситуация становления и развития самосознания детей дошкольного возраста в современных условиях // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2019. № 1 (47). С. 80-87.

- Канаев И.А. Отношение к другому в структуре самосознания: автореферат дис. ... канд. филос. наук. М., 2012. URL: http:// cheloveknauka.com/otnoshenie-k-drugomu-v-strukture-samosoznaniya

- Ковалевский В.А. Особенности развития личности часто болеющего ребенка // Семья как фактор развития личности ребенка дошкольного возраста: кол. монография / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2018. С. 91-94.

- Леганькова О., Сахаревич А. Взаимодействие педагогических работников учреждения дошкольного образования с родителями как условие формирования представлений детей старшего дошкольного возраста о родителях и их функциях в семье // Пралеска. 2018. № 11. С. 55-58.

- Леганькова О.В., Душейко М.Н. Образовательная среда учреждения дошкольного образования как фактор развития субъектности детей дошкольного возраста // Современное детство в пространстве науки и образовательной практики: матер. Междунар. науч.-практ. конф. и Форума молодых ученых, посвященных 100-летию Ин-та детства Герцен. ун-та, Санкт-Петербург, 24-26 апр. 2019 г. / Рос. гос. пед. ун-т; отв. ред. Е.И. Николаева. СПб., 2019. С. 70-75.

- Морозова И.С., Викдорова Н.А. Роль типа родительского поведения в процессе становления психологической суверенности подростка // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 1-1 (61). С. 135-138.

- Мухина В.С. Возрастная психология. М., 1997.

- Николаева В.В., Арина Г.А., Леонова В.М. Взгляд на психосоматическое развитие ребенка сквозь призму концепции П.Я. Гальперина // Культурно-историческая психология. 2012. № 4. С. 67-72.

- Поколение в памперсах, или Коллективный портрет современного дошкольника: круглый стол // Дошкольное образование. 2001. № 9. URL: http://dob.1september. ru/2001/09/1.htm

- Семья как фактор развития личности ребенка дошкольного возраста: кол. монография / О.М. Вербианова, О.В. Груздева, Е.Ю. Дубовик Е.Ю., Е.А. Котова и др. Красноярск, 2018.

- Собкин В.С. Роль социально-демографических факторов и родительской позиции в развитии ребенка-дошкольника // Психологическая наука и образование. 2017. Т. 22, № 2. С. 5-16.

- Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии. М.: Наука, 1977. 144 с.

- Шахова И.П. Практикум по лабораторным работам курса возрастной психологии. М.; Воронеж, 1998.

- Якобсон С.Г., Адилова Л.Р. Становление ранних форм самосознания детей // Вопросы психологии. 2009. № 1. С. 12-22.

- Hellbrugge Th. Munchener Funktionelle Ennt-wicklungs-diagnostik Fortschritte der Sozialpa-diatrie. Munich, IIVL, 2011. P. 73-101.

- Heymans P., Laak J., Podolski A. Developmental tasks: a cultural analysis of human development // Developmental tasks: toward a cultural analysis of human development. Dordrecht: Kluwer, 1994. P. 3-33.

- Parke R.D., Buriel R. Socialisation in the family: Ethnic and ecological perspectives. In: Handbook of Child Psychology. Vol. 3: Social, Emotional, and Personality Development (5th Ed.) / W. Damon, N. Eisenberg (Eds.). New York: Wiley, 1998. P. 463-552.