Развитие сельских территорий в условиях пространственного сжатия северного региона

Автор: Ускова Тамара Витальевна, Патракова Светлана Сергеевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 5 т.14, 2021 года.

Бесплатный доступ

Обеспечение сбалансированного пространственного развития и снижение меж- и внутрирегиональных диспропорций являются стратегически важными задачами для России. Однако их решение осложняется растущей концентрацией человеческого, производственного, научного потенциала в больших, крупных, крупнейших городах, обезлюдиванием и хозяйственным опустыниванием сельских территорий, то есть дезинтеграцией и сжатием экономического пространства страны. Особенно остро это проявляется в северных регионах России. Цель, поставленная в статье, заключается в исследовании проблем и определении перспектив развития сельских территорий северного региона в условиях пространственного сжатия на примере Европейского Севера России. Определено, что социальные, экономические, инфраструктурные проблемы сельских территорий остаются нерешенными с 1990-х гг. Снижение численности населения в селах и деревнях, обусловленное разрушением социально-экономического потенциала этих территорий, является ключевым фактором сжатия пространства северного региона, деградации села и утраты его человеческого капитала. Причиной этого выступает не только шоковый переход к рынку в 1990-х годах, но и недостаточная эффективность государственной политики сельского развития в пореформенный период, отсутствие стратегического видения места сельских территорий в национальном пространстве. Исходя из анализа текущего состояния сельской периферии и с учетом необходимости перехода к модели неоэндогенного сельского развития, выделены три приоритета государственной политики в области развития сельских территорий Севера России. Это развитие сельской экономики, модернизация сельской инфраструктуры и всестороннее развитие человеческого капитала как конечной цели всех экономических и социальных преобразований. Результаты работы вносят вклад в формирование представлений о тенденциях пространственного развития северных регионов России и социально-экономических проблемах сельских территорий, могут быть использованы научными сотрудниками при проведении исследований схожей тематики, а также органами государственной власти при разработке стратегических документов в области пространственного развития.

Сельские территории, северный регион, экономическое пространство, дезинтеграция, локационное сжатие

Короткий адрес: https://sciup.org/147236357

IDR: 147236357 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15838/esc.2021.5.77.2

Текст научной статьи Развитие сельских территорий в условиях пространственного сжатия северного региона

Российская Федерация – северная страна, более 60% территории которой расположено севернее 60-й параллели [1]. Исторически интерес к российскому Северу, в том числе со стороны зарубежных стран, был обусловлен огромными запасами природных ресурсов территории и акватории, транзитным потенциалом Северного морского пути. Однако сегодня Север не только служит ресурсной кладовой России, но и выполняет рекреационную, оборонную и прочие функции. Эти и многие другие факторы обусловливают сохранение «северного» вектора в политике РФ, направленного на переосвоение и удержание пространства северного региона, что прослеживается в официальных документах федерального и регионального уровней1.

Несмотря на активно проводимую государственную политику в отношении Севера и Арктики, развитие этих территорий идет неравномерно: как никогда ранее выделяются достижения и успехи экспортно ориентированных производств, диспропорции по линии «село – город» в уровне жизни населения и развитии экономики, инфраструктуры и т. д. В целом, на фоне общего развития северного региона, достигаемого преимущественно за счет положительных эффектов урбанизации, экспортной направленности и сырьевого характера экономики, северное село практически стало «тканью», второстепенной зоной пространства, где затухает социальная и экономическая активность. Между тем, как полагают чл.-корр. РАН д.г.н. В.Н. Лаженцев и д.э.н. В.А. Иванов, именно повышение уровня и качества жизни сельских северян, развитие экономики северного села могут сыграть первостепенную роль в решении проблем устойчивого функционирования северных территорий [2].

В связи с обозначенным целью работы является исследование проблем и определение перспектив развития сельских территорий в условиях пространственного сжатия2 северного региона.

Материалы и методы

Методологической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых в области пространственной и региональной экономики, а также стратегического управления развитием регионов и сельских территорий. В качестве источников информации использовались официальные сайты Росстата и его территориальных органов, органов государственной и муниципальной власти, результаты опроса глав муниципальных образований Вологодской области, проведенного ФГБУН ВолНЦ РАН в 2020 году.

Наряду с методом контент-анализа научной литературы применялись методы обобщения, анализа, синтеза, качественной и количественной обработки данных.

Теоретические аспекты исследования

В наиболее широком смысле сельская местность (сельские территории) представляет собой «социально-экономический, территориальный, природный и историко-культурный комплекс, включающий сельское население, совокупность общественных и производственных отношений, связанных с его жизнедеятель- ностью, а также территорию и материальные объекты, на ней расположенные» [3]. Многофункциональная роль сельских территорий заключается в том, что они одновременно являются местом проживания и отдыха населения, производства продовольствия и сельхозпродукции, реализации других важных народнохозяйственных функций (рис. 1).

Чрезвычайно высокий вклад села в обеспечение устойчивого социально-экономического и сбалансированного пространственного развития обусловливает необходимость комплексного изучения сельских территорий. В целом можно отметить, что вопросы роли сельских территорий, перспектив и проблем их развития прямо или косвенно рассматриваются в большинстве крупных зарубежных и отечественных теоретических разработок по вопросам территориального и пространственного развития: штандортных теориях, центр-периферийных моделях, концепциях полюсов роста и диффузии инноваций, концепции районирования и т. д. [6–10].

Так, согласно разработанному И.Г. фон Тю-неном штандорту, специализация сельских территорий заключается в производстве продукции сельского и лесного хозяйства, ее сбыте в город и напрямую зависит от факторов удаленности от города, величины земельной ренты, цен на производимую лесную и сельхозпро-

Социально-демографическая

Культурная и этническая

Природоохранная

Производственная

Рис. 1. Функции сельских территорий

Пространственно-коммуникационная

Составлено по: [4; 5].

дукцию. При этом развитие сельских территорий ассоциируется с развитием сельского, лесного хозяйства и других традиционно «сельских» отраслей, то есть имеет четкую отраслевую направленность.

Идеи зависимости роли и специализации сельских территорий от расположения по линии «центр – периферия» в дальнейшем были развиты в теориях кумулятивного роста В. Кристаллером, Ф. Перру, Т. Хэгерстрандом и др. Согласно их базовым положениям, в результате того, что центры роста постоянно преобразуются под влиянием научно-технического прогресса, происходит вытеснение устаревших отраслей на полупериферию, а затем, уже с большим временным лагом, и на дальнюю сельскую периферию. Соответственно, специализация сельской периферии не ограничивается лишь аграрной отраслью.

Между тем, сохранить и обеспечить развитие сельских территорий можно не только за счет развития традиционно «сельских» видов деятельности, использования экзогенных факторов развития. Исходя из концептуальных положений новой экономической географии, новой теории роста, можно отметить, что огромный потенциал развития сельских территорий заключен в применении внутренних факторов, в т. ч. неагломерационных факторов второй природы.

В целом представленные в разных теориях взгляды на роль сельских территорий на практике нашли отражение в моделях сельского развития (табл. 1) . Несомненно, каждая из моделей: экзогенная, эндогенная, неоэндо-генная – обладает своими преимуществами и недостатками. Однако в современных условиях, когда конкуренция уступает место сотрудничеству, а экономика всех уровней: микро-, макро-, мезо-, мегаэкономика – основывается на сетях (кооперационных, производственных и т. п.), обеспечивать комплексное и устойчивое развитие села целесообразно в рамках неоэндогенной модели развития.

Таблица 1. Характеристика моделей развития сельских территорий

|

Признак |

Экзогенное развитие |

Эндогенное развитие |

Неоэндогенное развитие |

|

Принцип развития |

Использование экзогенных внешних ресурсов развития |

Использование эндогенных местных ресурсов развития |

Опора на местные ресурсы, но с ориентацией на внешний мир и динамичное взаимодействие между самими сельскими районами и с окружающей их средой |

|

Движущая сила развития |

Движущая сила вне сельских районов. Города как полюса роста, продуцирующие импульсы развития для села |

Движущая сила внутри сельских районов. Местная инициатива и предприимчивость |

Движущая сила заключается в культурной, хозяйственной, институциональной и других видах интеграции между городскими и сельскими районами, укреплении отношений |

|

Ключевые функции |

Производство продукции сельского, лесного хозяйства и другой продукции для городской экономики |

Оказание различных услуг |

Сохранение природного и человеческого капитала сельских районов |

|

Направления развития |

Индустриализация и специализация сельского хозяйства; поощрение мобильности рабочей силы и капитала |

Развитие внутреннего потенциала (институтов, инфраструктуры и др.); преодоление социальной изоляции сельских районов |

Децентрализация управления сельским развитием; наращивание потенциала местных субъектов для управления более крупными процессами и действиями; позиционирование сельских районов как мест производства и катализаторов экономического роста |

|

Основные проблемы |

Зависимость от внешних инвестиций, субсидий; стимулирование отдельных секторов, населенных пунктов и определенных видов бизнеса; пренебрежение неэкономическими аспектами сельской жизни; диктуемое внешними экспертами развитие |

Ограниченные возможности районов и социальных групп для участия в экономической деятельности и деятельности в области развития; обычно это происходит ввиду того, что предпочтение отдается отдельным более влиятельным социальным группам |

Риск формирования эксклюзивных (привилегированных) сельских районов; риск неравенства и асимметрии внутри сети; риск дисбаланса локального и внелокального контроля; слабость сельских сетей в контексте имеющихся знаний и капитала |

|

Составлено на основе: [11–15]. |

|||

Вместе с тем особое внимание в исследованиях по тематике сельского развития отводится северному селу, имеющему ряд неповторимых отличительных черт. Например, в России это «размещение поселений в окружении лесов, вдоль рек и озер; малые размеры поселений, слабая развитость сети дорожно-транспортных связей с городами и сельскими поселениями между собой; невысокий уровень социального культурно-бытового обслуживания; высокие степень безработицы и сезонность сельскохозяйственного и лесозаготовительного производства» [16].

Так, одним из ведущих направлений исследований и отечественных, и зарубежных ученых является изучение демографических, экономических, инфраструктурных проблем северных сельских территорий в контексте достижения их устойчивого развития [17; 18]. Большое число научных работ посвящено вопросам поляризации сельского пространства, взаимодействия сельских и урбанизированных территорий Севера, поиска некоего баланса в распределении экономических ресурсов между ними [19–22]. Особое место в исследованиях ученых занимают вопросы государственного регулирования развития северного села и его экономики, совершенствования методологических подходов и механизмов их развития с учетом северных природно-климатических условий [2; 23].

В то же время продолжающиеся сжатие и поляризация освоенного пространства3 на фоне постепенного перехода к неоэндоген- ной модели изменили современный исследовательский дискурс в тематике сельского развития северных регионов. Теперь он исходит из необходимости повышения уровня и качества жизни населения и развития человеческого капитала периферийных сообществ, а не сохранения сельских поселений Севера как таковых, поддержки северных промыслов и других видов экономической деятельности4. Несмотря на то, что сама научная проблема по своей сути не изменилась (остается актуальным вопрос «как развивать северные сельские территории»), условия, в которых она решается, кардинально трансформировались.

Основные результаты исследования

Рыночные реформы 1990-х гг. оказали значительное влияние на трансформацию производственного и расселенческого каркасов России, распределение экономической активности между территориями. В то время как крупные города и агломерации укрепили свои позиции в качестве центров производства, знаний, транспортных узлов, в развитии остальной территории усилились деструктивные процессы и проблемы: снижение численности населения, технологическая отсталость промышленных предприятий и высокий уровень износа их основных фондов, разрушение социальной, транспортной инфраструктуры и т. д. При отсутствии каких-либо противовесов подобная поляризация пространства повлекла за собой его локационное сжатие, дробление и фрагментацию. Чрезвычайно остро на сегодняшний день это проявляется на северных территориях России, где темпы обе-злюдивания и хозяйственного опустынивания сельской периферии приобрели небывалый размах.

Рис. 2. Динамика численности населения Европейского Севера России

Составлено по: данные ЕМИСС.

На примере такого геостратегического региона РФ, как Европейский Север России (ЕСР)5, можно четко увидеть, к каким последствиям привело неуправляемое сельское сжатие.

Во-первых, стоит отметить ухудшение демографической ситуации, сопровождаемое бедностью и безработицей населения, низким уровнем и качеством жизни селян, повлекшее за собой упрощение сети расселения, укрупнение ее узлов.

Так, за 1990–2019 гг. произошла значительная поляризация системы расселения ЕСР: на фоне общей депопуляции доля и численность сельского населения сократились на 35,4% и 504,0 тыс. чел. соответственно (рис. 2) ввиду естественной убыли и миграционного оттока в крупные города и мегаполисы страны, административные центры субъектов ЕСР, Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов [28]. Помимо этого, снижение доли сельского населения отчасти объясняется изменениями в административнотерриториальном устройстве субъектов (изменением статуса населенных пунктов и т. п.).

При этом тенденции снижения удельного веса и численности сельского населения характерны для всех субъектов ЕСР за исключением Республики Карелии, где за 1990–2019 гг., по данным Росстата, доля сельского населения увеличилась на 0,9 п. п. (ввиду более высоких темпов убыли городского населения).

Депопуляция обусловила изменение каркаса расселения. Несмотря на то, что по данным Всероссийских переписей населения за 2002– 2010 гг. число сельских населенных пунктов в регионах снижалось незначительно, доля фактически «умирающих» деревень (обезлюден-ных и с численностью населения менее 10 чел.) уже к 2010 году варьировалась в пределах 18,6– 66,9% (за исключением Ненецкого автономного округа, в котором из 41 пункта без населения – 1 ед. и с населением до 10 чел. – 2 ед.; табл. 2 ). По сути, сеть расселения на Севере значительно сжалась.

Таблица 2. Динамика числа сельских населенных пунктов без населения и их удельного веса в общем числе сельских поселений Европейского Севера России

|

Территория |

Число сельских населенных пунктов, ед. |

Число сельских населенных пунктов, обезлюденных и с населением менее 10 чел., ед. |

Доля сельских населенных пунктов, обезлюденных и с населением менее 10 чел., в их общем числе, % |

||||||

|

2002 |

2010 |

2010 к 2002 (+/-) |

2002 |

2010 |

2010 к 2002 (+/-) |

2002 |

2010 |

2010 к 2002 (+/-) |

|

|

Вологодская область |

8041 |

8006 |

-35 |

4671 |

5359 |

+688 |

58,1 |

66,9 |

+8,8 |

|

Архангельская область |

3914 |

3970 |

56 |

1877 |

2277 |

+400 |

47,4 |

57,4 |

+10 |

|

Республика Карелия |

775 |

776 |

1 |

268 |

312 |

+44 |

34,6 |

40,2 |

+5,6 |

|

Республика Коми |

729 |

720 |

-9 |

103 |

134 |

+31 |

14,1 |

18,6 |

+4,5 |

|

Мурманская область |

135 |

112 |

-23 |

41 |

34 |

-7 |

30,4 |

30,4 |

0 |

|

Ненецкий авт. округ |

43 |

41 |

-2 |

3 |

3 |

0 |

6,98 |

7,3 |

+0,32 |

Ранжировано в порядке убывания числа сельских населенных пунктов в 2010 году.

Составлено по: данные Всероссийских переписей населения за 2002 и 2010 гг.

В дальнейшем негативные тенденции продолжились. Так, в Вологодской области к 2020 году число сельских населенных пунктов сократилось с 8006 до 7851 ед. за счет выбытия из реестра населенных пунктов без проживающего в них населения.

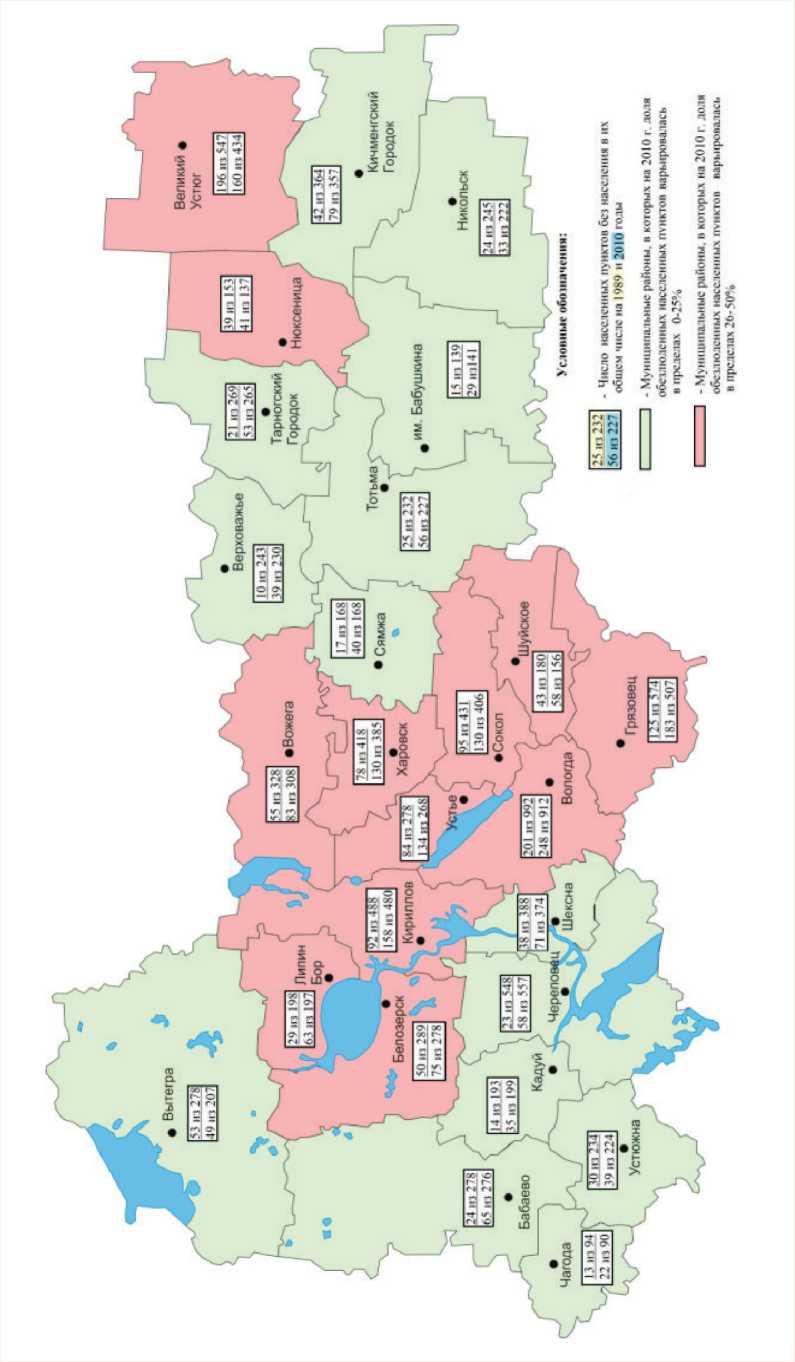

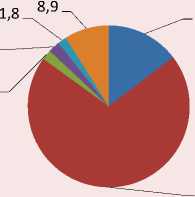

Между тем на уровне субъектов обезлюди-вание сельского пространства проявилось с разной степенью интенсивности в зависимости от периферийности сельских территорий и потенциала близлежащих городов. Так, в Вологодской области наибольшая доля поселений без населения (в 2010 г. от 26 до 50% общего числа сельских населенных пунктов; рис. 3 ) характерна для сельских территорий ближней периферии: Вологодского, Усть-Кубинского, Грязовецкого, Великоустюгского и других районов6. Обусловлено это, на наш взгляд, действием сильного центростремительного вектора миграции ввиду близости крупных городов (Вологда, Череповец) и агломераций.

Стоит отметить, что в межпереписной период 1989–2010 гг. доля населения, проживающего в малых сельских населенных пунктах области7, снизилась с 37,7 до 32,2% (на 5,5 п. п.), в средних – с 35,2 до 33,7% (на 1,5 п. п.). В свою очередь доля населения, проживающего в крупных пунктах, увеличилась с 9,7 до 17,0% (на 7,3 п. п.). Такое изменение расселения, когда за счет малых и средних поселений растет число и численность крупных, а также число обезлюденных поселений, является типичным для России и в среднесрочной перспективе будет сохраняться8.

В целом причины наблюдаемой трансформации расселенческого каркаса многогранны, но все они исходят из отсутствия условий и стимулов для проживания и работы на селе, особенно в малых деревнях.

Удержать жителей на селе и в советский период было трудной задачей, решаемой преимущественно административными методами. Как отмечает д.соц.н. В.И. Ильин, «введение в 1932 г. паспортной системы и разрешительной прописки означало жесткий контроль миграции из регионов, особенно это касалось сельских жителей, которые для выезда должны были запрашивать разрешение на получение паспорта у руководства колхозов и совхозов, испытывавших перманентный дефицит рабочих рук» [20].

Рис. 3. Доля обезлюденных сельских населенных пунктов в муниципальных районах Вологодской области

С 1974 года, когда колхозникам начали свободно выдавать паспорта, темпы урбанизации и, соответственно, опустынивания села выросли в разы. В свою очередь распад СССР и рыночные реформы 1990-х гг. способствовали дальнейшему укреплению позиций городов как центров политической, общественной, образовательной жизни, формированию в городах более широких возможностей для выбора работы, самообразования, форм досуга и т. д. Связанная с этим зачастую невозвратная миграция молодежи в города обусловила увеличение доли лиц пенсионного и предпенсионного возраста среди постоянных жителей северного села, что способствовало снижению его совокупного трудового потенциала. Так, на 1 января 2020 г. в Вологодской области насчитывалось 41,7% сельских женщин и 21,0% сельских мужчин старше трудоспособного возраста; для сравнения, на 1 января 2001 г. их доли составляли 33,9 и 16,4% соответственно.

В целом концентрация в городах не только экономической деятельности, но и условий, ресурсов для развития способствовала тому, что социально-экономический и инфраструктурный разрыв между городом и селом приобрел новые масштабы. Однако в субъектах ЕСР ситуация оказалась значительно хуже среднерос- сийской и различия по линии «село – город» приобрели особую остроту.

Например, если в среднем по России в 2019 году 63,7% жилья на селе было не оборудовано всеми видами благоустройства, то в Карелии – 95,3%, Коми – 94,1%, Вологодской и Архангельской областях – 86,3 и 93,4% соответственно (исключение составили лишь Мурманская область и Ненецкий автономный округ, где число сельских населенных пунктов значительно меньше, чем в остальных субъектах ЕСР; табл. 3 ).

Вместе с тем в пореформенный период, в т. ч. ввиду оптимизации систем образования, здравоохранения и др., на селе практически прекратилось строительство объектов социально-культурного назначения, а объекты, возведенные в советский период, не ремонтировались и постепенно закрывались. Например, число общедоступных (публичных) библиотек в Вологодской области в 2005–2019 гг. снизилось на 34% (с 666 до 441 ед.), учреждений культурно-досугового типа – на 42% (с 741 до 433 ед.), а мест в них – на 51% (с 106227 до 52075 ед.).

Также стоит отметить, что проблемы трудоустройства (для некоторых населенных пунктов это фактически означает отсутствие рабочих мест и высокий уровень безработицы)

Таблица 3. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, %

Но, как отмечают исследователи [31], даже занятость не гарантирует безбедного существования в сельской местности, т. к. на селе превалирует так называемая экономическая бедность10, проявляющаяся в наибольшей сте- пени в агарном секторе. Например, в 2019 году среднемесячная заработная плата по виду деятельности «растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» в Вологодской области не превышала 72% от средней по экономике области, в Архангельской – 65%, Мурманской – 63%.

Основные причины безработицы и экономической бедности, на наш взгляд, – это разрушение сельской экономики и, как следствие, нехватка рабочих мест при отсутствии возможностей для альтернативной (несельскохозяйственной) занятости населения. Как и социально-демографические, экономические проблемы северного села значительно обострились под влиянием сжатия пространства, усиливающейся урбанизации.

Сдвиг агарного производства с севера на юг в масштабах страны с 1990-х гг. обусловил в субъектах ЕСР сокращение посевных площадей и поголовья скота, разрушение инфраструктуры сельского хозяйства и т. д. [23; 32; 33]. Под угрозой оказалось арктическое

Таблица 4. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше по типу поселения, %

|

Территория |

Вид поселения |

2010 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2019 к 2010 (+/-), п. п. |

|

РФ |

Город |

6,4 |

4,8 |

4,8 |

4,3 |

4,0 |

3,9 |

-2,5 |

|

Село |

10,8 |

7,9 |

8,0 |

8,0 |

7,3 |

6,2 |

-4,6 |

|

|

Республика Карелия |

Город |

8,2 |

8,7 |

8,7 |

8,3 |

7,9 |

6,7 |

-1,5 |

|

Село |

14,8 |

9,3 |

11,4 |

10,1 |

12,6 |

10,8 |

-4 |

|

|

Республика Коми |

Город |

9,1 |

6,3 |

7,8 |

7,4 |

6,3 |

6,1 |

-3 |

|

Село |

14,6 |

9,8 |

12,2 |

9,7 |

11,5 |

9,7 |

-4,9 |

|

|

Ненецкий авт. округ |

Город |

5,6 |

6,6 |

7,1 |

6,8 |

6,4 |

6,9 |

+1,3 |

|

Село |

9,0 |

11,3 |

12,8 |

11,8 |

13,3 |

11,1 |

+2,1 |

|

|

Архангельская область |

Город |

- |

6,1 |

5,6 |

5,1 |

4,8 |

5,0 |

- |

|

Село |

10,7 |

9,4 |

13,1 |

11,2 |

12,9 |

11,3 |

+0,6 |

|

|

Вологодская область |

Город |

6,5 |

6,2 |

5,7 |

4,6 |

3,7 |

4,2 |

-2,3 |

|

Село |

11,2 |

8,5 |

9,0 |

7,0 |

8,9 |

5,2 |

-6 |

|

|

Мурманская область |

Город |

8,9 |

7,7 |

7,6 |

6,9 |

6,6 |

5,5 |

-3,4 |

|

Село |

8,5 |

9,1 |

9,5 |

8,7 |

9,2 |

5,1 |

-3,4 |

|

|

Составлено по: данные Росстата. |

||||||||

9 Согласно данным социологического опроса «Человеческий потенциал сельских территорий», результаты которого представлены в [30], основной причиной смены места жительства для сельских жителей Вологодской области является именно отсутствие работы: на это указали 72,1% жителей в возрасте до 30 лет и 52,5% жителей в возрасте 30 лет и старше. Отсутствие образовательных учреждений и медицинского обслуживания, досуга и другие сложности были оценены респондентами как менее значимые.

10 В целом за чертой бедности могут оказываться не только традиционно уязвимые категории населения (пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья и др., как при социальной бедности), но и экономически активное население (экономическая бедность).

традиционное хозяйство: оленеводство, рыболовство, охота и звероводство – в силу почти полного отсутствия кооперации по поводу переработки продуктов, необустроенности факторий [2]. В итоге это привело к снижению объемов производства сельхозпродукции (к 2019 г. более чем на 40%; табл. 5 ), закрытию ряда некогда крупных предприятий, сокращению рабочих мест и даже разрушению сельского уклада жизни.

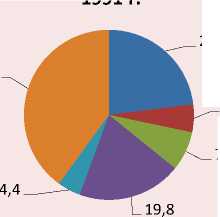

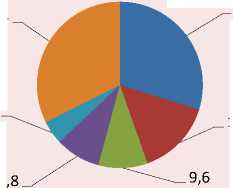

Вместе с тем значительное влияние на разрушение сельской экономики оказало пространственное сжатие сельского хозяйства внутри субъектов ЕСР по линии «центр – периферия». На примере Вологодской области можно проследить, что за 1991–2019 гг. в общем объеме сельхозпроизводства значительно возросла (в основном за счет интенсивного фактора) доля муниципальных районов именно ближней периферии (Вологодского – на 6,8 п. п., Грязовецкого на 9,5 п. п., Шекснин-ского – на 2,1 п. п.; рис. 4).

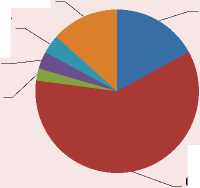

Схожие тенденции прослеживаются в сфере производства промышленной продукции. Однако здесь сжатие сопровождалось уходом обрабатывающей промышленности из сельской местности11. Как результат, удельный вес всех районов области в промышленном производстве за 1991–2019 гг. снизился на 7,9 п. п. (с 22,9 до 15%; рис. 5 ).

Таблица 5. Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции субъектов Европейского Севера во всех категориях хозяйств, % к 1990 году

|

Территория |

1990 |

2000 |

2010 |

2019 |

2019 к 1990 (+/-), п. п. |

|

Республика Коми |

100 |

65,1 |

54,6 |

56,7 |

-43,3 |

|

Вологодская область |

100 |

74,7 |

51,0 |

52,8 |

-47,2 |

|

Республика Карелия |

100 |

48,8 |

38,9 |

25,2 |

-74,8 |

|

Архангельская область (с Ненецким авт. округом) |

100 |

56,6 |

32,6 |

24,5 |

-75,5 |

|

Мурманская область |

100 |

40,1 |

34,0 |

11,7 |

-88,3 |

Ранжировано в порядке убывания индекса физического объема производства в 2019 году. Составлено по: данные ЕМИСС.

Рис. 4. Распределение муниципальных районов Вологодской области в объеме производства сельскохозяйственной продукции, %

1991 г

23,0

40,0

5,3

7,5

■ Вологодский

■ Шекснинский

■ Великоустюгский

■ Грязовецкий

■ Череповецкий

■ Другие районы

2019 г.

32,4

4,6

29,8

14,8

■ Вологодский

■ Шекснинский

■ Тотемский

■ Грязовецкий

■ Череповецкий

■ Другие районы

Составлено по: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области.

Рис. 5. Распределение муниципальных образований Вологодской области в объеме производства промышленной продукции, %

1991 г.

13,4

3,4

2,4

17,0

60,1

3,7

2019 г.

2,3

2,0

14,6

70,4

-

■ г. Вологда

-

■ г. Череповец

-

■ Шекснинский

-

■ Великоустюгский

-

■ Сокольский

Другие муниципальные образования

-

■ г. Вологда

-

■ г. Череповец

-

■ Грязовецкий

-

■ Шекснинский

-

■ Сокольский

Другие муниципальные образования

Составлено по: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области.

При этом уходящие из сельской периферии виды деятельности не были в достаточной степени замещены иными, альтернативными, о чем свидетельствуют исследования [20; 23; 32]. Подтверждают этот факт и данные опросов глав муниципальных образований Вологодской об- ласти, проводимых ФГБУН ВолНЦ РАН. Так, по итогам опроса 2020 года было выявлено, что 51% глав сельских поселений считают, что уровень диверсифицированности экономики поселений «плохой» и «очень плохой» (табл. 6; в городских поселениях аналогичный уровень

Таблица 6. Оценка состояния сельских поселений по итогам 2019 года, % от числа ответивших

|

Параметр оценки |

Состояние |

|

|

хорошее |

плохое и очень плохое |

|

|

Демографическая ситуация |

5,3 |

68,4 |

|

Диверсифицированность экономики |

2,0 |

51,0 |

|

Трудоустройство |

6,9 |

50,0 |

|

Экономическое развитие |

3,7 |

46,3 |

|

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры |

0,0 |

44,6 |

|

Обеспеченность населения транспортными услугами |

7,0 |

40,4 |

|

Обеспеченность населения услугами связи (сеть Интернет, мобильная связь) |

14,0 |

35,1 |

|

Доступность и качество услуг сферы здравоохранения |

12,1 |

25,9 |

|

Материальное благосостояние населения |

5,3 |

22,8 |

|

Жилищно-коммунальное обслуживание |

8,6 |

22,4 |

|

Обеспеченность населения жильем |

10,3 |

17,2 |

|

Обеспечение общественной безопасности |

14,3 |

10,7 |

|

Экология |

53,6 |

7,1 |

|

Доступность и качество услуг сферы образования |

45,6 |

5,3 |

|

Отдых и культура |

29,8 |

1,8 |

Примечание: в опросах ежегодно участвуют 120–210 глав из 208–372 муниципальных образований региона, что обеспечивает ошибку выборки в пределах 4–5%.

Составлено по: итоги опроса глав муниципальных образований Вологодской области, 2020 г.

указали лишь 28,6% глав). По своей актуальности для глав сельских поселений проблема недостаточной диверсификации экономики территорий сопоставима с проблемами демографического характера.

Таким образом, к настоящему времени северная сельская периферия стала второстепенной частью экономического пространства, в которой проблемы демографического, социального, экономического и инфраструктурного характера значительно обостряются под влиянием сжатия пространства. В слабозаселенной сельской местности Севера уже сформировалась так называемая воронка: снижение численности населения обусловлено разрушением социально-экономического потенциала территорий (закрытием сельскохозяйственных и промышленных производств, крайне низким уровнем обеспеченности объектами инфраструктуры и т. д.). Это является ключевым фактором дальнейшего обезлюдива-ния и хозяйственного опустынивания села, т. е. сжатия ранее освоенной части пространства.

Однако нельзя сказать, что сельские проблемы игнорируются органами государственной и региональной власти. С 2000-х годов в России реализуются профильные программы по социально-экономическому развитию села, приняты Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегия устойчивого развития Российской Федерации на период до 2030 года. Кроме того, на решение проблем сельского развития нацелены и такие «непрофильные» для села госпрограммы, как «Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие здравоохранения», национальные проекты «Культура», «Образование», «Цифровая экономика» и др.

Между тем с 2019 года основным инструментом государственного регулирования сельского развития стала госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», которая в силу своей наполненности может считаться практическим шагом по сочетанию отраслевого и территориального подхода к сельскому развитию в России, внедрению модели эндогенного развития. Отмеченная программа непосредственно ориентирована на создание ус- ловий для комфортного проживания и развития кадрового потенциала на селе (но, к сожалению, содействие занятости предусматривается только в сельском хозяйстве).

На уровне субъектов РФ также активно применяется программно-целевой метод управления – вопросы сельского развития учитываются в региональных программах развития сельских территорий и АПК, систем образования и здравоохранения, коммунальной инфраструктуры и дорожных сетей, других программах. Кроме того, региональными органами власти активно применяются и другие возможности для развития сельских территорий:

-

1) использование проектного подхода (существует возможность привлекать грантовые средства из государственных и негосударственных фондов, федеральных и региональных органов власти, а также средства бизнеса и населения на реализацию социально значимых для села проектов; например, в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»);

-

2) участие в государственных программах и нацпроектах РФ и ее субъектов (субсидии на софинансирование региональных программ, например «Земский учитель» и «Земский доктор», направленных на помощь гражданам в трудоустройстве на селе; «Народный бюджет», направленной на решение общественно значимых проблем, и др.);

-

3) проведение градостроительных советов, на которых обсуждаются и поддерживаются инициативы сельских жителей и органов местного самоуправления по благоустройству сельской местности (такой формат градсоветов внедрен в Вологодской области).

Непосредственно решение вопросов местного значения в России возложено на органы местного самоуправления. Но «этот институт власти не способен решить большую часть сельских проблем» [23]. Основная причина – низкая обеспеченность муниципалитетов собственными доходами. Например, все сельские поселения Вологодской области являются дотационными.

Несмотря на существование большого числа инструментов сельского развития, переломить сложившуюся на северных сельских территориях ситуацию пока не удается, попытки вывести северное село из затяжного кризиса не приводят к должному эффекту. На наш взгляд, недостаточная эффективность государственной политики сельского развития в России обусловлена следующими причинами:

-

1. Недостатками системы государственного управления развитием территорий в их ориентации на развитие урбанизированных зон, концентрацию производительных сил в столице и крупных городах, агломерациях при отсутствии стратегического позиционирования северного села в общенациональном и региональном пространстве. Об этом можно судить исходя, например, из утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 г. № 207-р Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Так, идеи и политические установки относительно сельского развития в Стратегии оказались фактически проигнорированы [2].

-

2. Несопоставимыми размерами господдержки сельского развития в регионах.

-

3. Сохранением долгое время экзогенноотраслевого подхода при реализации сельской политики в России [15; 34], о чем свидетельствовало позиционирование в официальных документах производства продовольствия и сырьевых товаров для развития городской экономики в качестве ключевой функции села. Такой подход, на наш взгляд, изначально ставит северные сельские территории в уязвимое положение в сравнении с территориями Черноземья.

-

4. Низкой эффективностью института местного самоуправления, с помощью которого в России реализуется субсидиарный подход к управлению. Главные причины – недостаточность финансовой поддержки государства при дефиците собственных средств, отсутствие широкого спектра административ-

Таблица 7. Распределение субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий в 2020 году по регионам РФ

Территория

Предусмотрено средств (согласно заключенным соглашениям)

Всего

в том числе за счет средств

млн руб.

руб. на одного сельского жителя

федерального бюджета

бюджетов субъектов РФ

%

млн руб.

%

млн руб.

Российская Федерация

28 872,3

779,2

78,6

22 688,2

21,4

6 184,1

Республика Саха (Якутия)

1 488,2

4508,4

92,3

1 373,6

7,7

114,6

Республика Башкортостан

1 610,1

1066,6

69,2

1 114,9

30,8

495,2

Амурская область

15,9

62,8

85,0

13,5

15,0

2,4

Сахалинская область

7,7

89,8

43,0

3,3

57,0

4,4

Ханты-Мансийский авт. округ

3,8

30,4

30,0

1,1

70,0

2,7

Ранжировано в порядке убывания сумм предусмотренных на 2020 год средств федерального бюджета в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

-

5. Недостаточным развитием кооперативных и партнерских отношений как на селе, так и в стране в целом, что способствует сохранению взаимных барьеров как на национальном уровне, так и на уровне отдельных фирм, препятствует расширению и укреплению производственно-технологических связей между селом и городом и т. д. Несмотря на то, что в России сеть производственных и потребительских кооперативов достаточно широка, порядка 30% из них фактически не осуществляют свою деятельность (в регионах это значение может достигать 75% [35]). В качестве основных проблем развития кооперации в России выделяют проблемы со сбытом продукции кооперативов, несовершенство правовой базы, недостаток квалифицированных кадров, недокапитализацию кооперативной базы, слабое желание к кооперированию со стороны аграриев14 и др.

Например, в 2020 году разница между объемами субсидирования комплексного развития сельских территорий регионов достигала 392 раз между Республикой Саха (Якутия) и Ханты-

Мансийским автономным округом (при расчете на одного сельского жителя разница составила 148 раз; табл. 7 ). При этом необходимо отметить тот факт, что южные, центральные субъекты РФ в целом проявляли большую активность в подготовке заявок на участие в грантах, мероприятиях программы «Комплексное развитие сельских территорий», нежели северные субъекты12.

Источник: данные Минсельхоза РФ. URL: ных ресурсов и зависимость от региональных органов власти, недостаток квалифицированных кадров. Вместе с тем формы «непосредственного осуществления населением местного самоуправления и его участия в осуществлении местного самоуправления»13 в России не получили масштабного распространения, т. к. не дают возможности значимо влиять на реализуемую политику сельского развития.

Таким образом, несмотря на наличие большого числа инструментов и потенциальных возможностей для развития сельских территорий в России, положение северного села остается крайне уязвимым. Характеризующиеся сравнительно неблагоприятными природноклиматическими условиями, остротой социально-экономических проблем сельские территории Севера нуждаются в особой поддержке государства. Как гласит одно из фундаментальных теоретических положений экономиче- ской науки, состояние экономики и социальной сферы отражает качество государственного управления [36].

Заключение

Подводя итоги исследования, можно заключить, что для сельских территорий Севера России характерно множество проблем демографического, социально-экономического, инфраструктурного характера. Северное село воспринимается большей частью общества как бесперспективная, «отрезанная» от остальной части страны территория, потенциал которой безвозвратно утрачен. Причины сложившейся ситуации видятся не только в шоковом переходе к рынку в 1990-х годах, усилении тенденций урбанизации и пространственного сжатия, но и в недостаточной эффективности государственной политики сельского развития в пореформенный период.

В целом перспективы развития сельских территорий России видятся нами в переходе к модели эндогенного развития с элементами не-оэндогенного, основанной на эффективном использовании внутренних факторов развития, конкурентных преимуществ и взаимовыгодной кооперации с урбанизированными территориями. При этом в контексте перехода следует официально закрепить в стратегических документах территориального и пространственного развития России дополнительные акценты на комплексном развитии северного села и его интеграции в пространство страны с учетом интересов сельских жителей и всего российского общества.

Однако сельская местность России специфична и неоднородна, соответственно, выделять единообразные пути решения сельских проблем для северных и южных регионов, говорить об общих механизмах их развития не имеет смысла. В современных условиях приоритетами государственной политики в области развития сельских территорий Севера России, на наш взгляд, должны стать:

-

1. Развитие сельской экономики с целью создания условий для повышения кадрового потенциала села, уровня занятости и доходов сельских жителей.

-

2. Модернизация инженерной и социальной инфраструктуры как неотъемлемый фактор обеспечения комфортных условий для жизни и работы на селе, ведения бизнеса. Как отмечает Т.Г. Нефедова, «развитие инфраструктуры должно обязательно сопровождать и может даже предшествовать развитию экономики»15.

-

3. Всестороннее развитие человеческого капитала сельских территорий как главной цели всех экономических и социальных преобразований.

Несомненно, огромный потенциал для развития экономики северной периферии России скрыт в интенсификации и модернизации сельского, лесного, рыбного хозяйства, что обусловлено имеющимися запасами природных ресурсов. Уход от этих видов деятельности для северного села невозможен и в принципе безоснователен, как и в Черноземье России.

Между тем потенциал развития экономики напрямую связан и с ее диверсификацией, не ограничивающейся сельским, экологическим, экстремальным туризмом и народными промыслами. Однако необходимо понимать, что развитие новых видов деятельности, вынос из городов производственных, социальных и других структур будет в первую очередь определяться уровнем развития инфраструктуры сел и предоставляемыми бизнесу преференциями и преимуществами: более низкие заработные и арендные платы, субсидии и налоговые льготы и т. д.

При всей значимости социальной, именно транспортная и информационно-коммуникационная инфраструктура обеспечивает связанность пространства сел и городов в единое целое, создает возможность для перемещения товаров, людей, экономических ресурсов. В ее отсутствие или при ее неудовлетворительном состоянии сельская местность оказывается изолированной от остальной части пространства.

Реализация только этих двух приоритетов, на наш взгляд, уже способна создать условия для развития сельских территорий и даже снизить темпы сжатия пространства, решив две главные проблемы северного села – разрушение экономики и инфраструктуры.

В ближайшей перспективе ожидать, что тенденция миграционного оттока сменится притоком населения в северное село, не приходится. Также неизбежно дальнейшее сокращение числа сельских населенных пунктов. Но, несмотря на это, оставшееся население все так же нуждается в доступном медицинском и гарантированном социальном обслуживании, создании благоприятных условий для повышения уровня культуры, проведения досуга и реализации трудового потенциала, развитии гражданского общества, в целом в обеспечении безопасных условий проживания. Частично эти задачи могут быть реализованы посредством использования потенциала малых и средних городов, являющихся ближайшими центрами предоставления государственных и муниципальных услуг населению, социального обслуживания сельских территорий.

Таким образом, будущее для северного села нами видится в преодолении существующей социальной и экономической, инфраструктурной изоляции.

Значимость проведенного исследования заключается в выявлении проблем развития сельских территорий в условиях сжатия пространства северного региона по линии «село – город» и обосновании приоритетных направлений развития сельской периферии. Полученные результаты могут быть использованы научными сотрудниками при проведении исследований схожей тематики, а также органами федеральной и региональной власти, местного самоуправления при разработке стратегических документов пространственного развития территорий и совершенствовании механизмов социально-экономического развития сельской периферии Севера.

Список литературы Развитие сельских территорий в условиях пространственного сжатия северного региона

- Абрамов Р.А. Особенности развития северных регионов России // Региональная экономика: теория и практика. 2008. № 11 (68). С. 15-21.

- Лаженцев В.Н., Иванов В.А. Стратегия сельского развития северного региона // Экономика региона. 2020. Т. 16. Вып. 3. С. 696-711. DOI: https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2020-3-2

- Сельскохозяйственная потребительская кооперация как основа развития сельских территорий и гражданского общества: монография / под общ. ред. И.В. Палаткина, А.А. Кудрявцева. Пенза: ПДЗ, 2012. 150 с.

- Устойчивое развитие сельских территорий: региональный аспект: науч. тр. ВИАПИ им. А.А. Никонова / под общ. ред. А.В. Петрикова. Вып. 25. М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова: ЭРД, 2009. 272 с.

- Чепурных Н.В., Новоселов А.Л, Мерзлов А.В. Региональное развитие: сельская местность. М.: Наука, 2006. 384 с.

- Launhardt W. Die Bestimmung des zweckmässigsten Standortes einer gewerblichen Anlage. Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 1882, vol. 26, pp. 106-115.

- Christaller W. Die Zentralen Orte in Suddeutschland. Jena: Gustav Fischer, 1933. 230 p.

- Lösch A. Die räumliche Ordnung der Wirtschaft: eine Untersuchung über Standort, Wirtschaftsgebiete und internationalem Handel. Jena: Fischer, 1940. 348 p.

- Isard W. Location and Space-Economy: A General Theory Relating to Industrial Location, Market Areas, Land Use, Trade, and Urban Structure. Cambridge: The MIT Press, 1956. 369 p.

- Fujita M., Krugman P., Vfenables A.J. The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade. Cambridge: The MIT Press. 1999, 382 p.

- Gkartzios M., Lowe P. Revisiting neo-endogenous rural development. In: Scott M., Gallent N., Gkartzios M. (Eds.). The Routledge Companion to Rural Planning: A Handbook for Practice. London: Routledge, 2019. 696 p. DOI: 10.4324/9781315102375

- Bosworth G., Price L., Hakulinen V., Marango S. Rural social innovation and neo-endogenous rural development. In: Cejudo E., Navarro F. (Eds.). Neoendogenous Development in European Rural Areas. Springer, Cham, 2020. 304 p. DOI: 10.1007/978-3-030-33463-5

- Kim T.-Y. The Turning Towards Neo-Endogenous Rural Development of the Farmers Network: The Case of the Regional Agricultural Custer Scheme in Asan City. Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, 2014, vol. 15, no. 2, pp. 902-913. DOI: 10.5762/KAIS.2014.15.2.902

- Ward N., Atterton J., Kim T.Y., Lowe P., Phillipson J., Thompson N. Universities, the knowledge economy and 'neo-endogenous rural development'. Centre for Rural Economy Discussion Paper Series, 2005, no. 1, рp. 1-15.

- Костяев А.И. Концептуальные подходы к развитию сельских территорий с учетом европейского опыта // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2018. № 6. С. 141-148.

- Иванов В.А. Особенности и направления развития села и экономики сельской территории северного региона // Проблемы развития территории. 2019. № 4 (102). С. 55-71. DOI: 10.15838/ptd.2019.4.102.3

- Erokhin V., Heijman W, Ivolga A. Sustainable rural development in Russia through diversification: The case of the Stavropol Region. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development, 2014. vol. 3, no. 1, pp. 20-25. DOI: 10.2478/vjbsd-2014-0004

- Иванов В.А. Проблемы устойчивого развития сельской местности Северного региона // Известия Коми научного центра УРО РАН. 2012. № 3 (11). С. 108-114.

- Никифоров Л.В., Кузнецова Т.Е. Город и село: особенности интеграции в советский и постсоветский периоды // Журнал исследований социальной политики. 2007. Т. 5. № 2. С. 179-200.

- Ильин В.И. Человек на старом Русском Севере: между свободой воли и структурным принуждением (исторический очерк в терминах экзистенциальной социологии) // Мир России. Социология. Этнология. 2020. № 3. С. 6-27.

- Berdegue J. A., Carriazo F., Jara B., Modrego F. Soloaga I. Cities, territories, and inclusive growth: Unraveling urban-rural linkages in Chile, Colombia, and Mexico. World Development, 2015, vol. 73, pp. 56-71.

- Ebrahimzadeh I., Tayyebi N., Shafei Y. Functional analysis of small towns economic role in rural development. Case study: Zahedshahr, Iran. Journal of Service Science and Management, 2012, vol. 3, pp. 269—279.

- Ускова Т.В., Ворошилов Н.В. Комплексное развитие сельских территорий — задача государственной важности // Проблемы развития территории. 2019. № 6 (104). С. 7-20. DOI: 10.15838/ptd.2019.6.104.1

- Нефёдова Т.Г., Трейвиш А.И. Поляризация и сжатие освоенных пространств в центре России: тренды, проблемы, возможные решения // Демографическое обозрение. 2020. Т. 7. № 2. С. 31-53.

- Пивоваров Ю.Л. Альтернативная концепция макрорегионального развития России: сжатие интенсивно используемого пространства // Мир России. 1996. Т. 5. № 2. С. 63-74.

- Безруков Л.А. Сжатие пространства: мифы и реальность // Сжатие социально-экономического пространства: новое в теории регионального развития и практике его государственного регулирования. М.: Эслан, 2010. С. 32-49.

- Кожевников С.А. Интеграция экономического пространства северного региона: особенности и проблемы обеспечения // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. № 6. С. 68-83. DOI: 10.15838/esc.2020.6.72.4

- Кожевников С.А., Патракова С.С. Интеграционные процессы на Европейском Севере в ракурсе межрегиональных миграций населения // Проблемы развития территории. 2020. № 5 (109). С. 134-150. DOI: 10.15838/ptd.2020.5.109.9

- Ворошилов Н.В. Типология, проблемы и перспективы развития сельских территорий // Проблемы развития территории. 2018. № 4 (96). С. 42-58. DOI: 10.15838/ptd.2018.4.96.3

- Постсоветские трансформации и перспективы развития сельских территорий / Т.В. Ускова [и др.]; под общ. ред. А.А. Шабуновой. Вологда: Вологодский научный центр РАН, 2021. 334 с.

- Ушачев И.Г., Бондаренко Л.В., Чекалин В.С. Основные направления комплексного развития сельских территорий России // Вестник Российской академии наук. 2021. № 4. С. 316-325. DOI: 10.31857/ S0869587321040113

- Патракова С.С. Сельская местность как элемент опорного каркаса территории // Вопросы территориального развития. 2020. Т. 8. № 1. DOI: 10.15838/tdi.2020.1.51.1 URL: http://vtr.isert-ran.ru/ article/28471

- Ворошилов Н.В. К вопросу об оценке социально-экономического потенциала сельских территорий // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2021. Т. 14. № 1. С. 91-109. DOI: 10.15838/esc.2021.1.73.7

- Иванов В.А. Научные основы разработки стратегии сельского развития в зоне Севера и Арктики // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2021. Т. 1. Вып. 1. С. 22-30. DOI: 10.34130/20704992- 2021-1-1-22

- Мамай О.В., Липатова Н.Н., Купряева М.Н. Современное состояние и перспективы развития сельскохозяйственной кооперации // Вестник НГИЭИ. 2019. № 1 (92). С. 106-117.

- Адуков Р.Х., Адукова А.Н. Сельские территории: новые подходы к оценке потенциала и резервов развития // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2019. № 12. С. 10-14.