Развитие системы финансирования прикладных исследований и разработок в регионе

Автор: Гулин Константин Анатольевич, Мазилов Евгений Александрович, Алферьев Дмитрий Александрович

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Экономика территорий

Статья в выпуске: 3 (43), 2018 года.

Бесплатный доступ

В современных условиях важнейшим источником экономического роста является научно-технический прогресс. В развитых странах мира - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, в новых индустриальных государствах Юго-Восточной Азии и в Китае прирост ВВП на 75-90% достигается за счет «прогресса в знаниях» - интеллектуализации основных факторов производства. В то же время в России эти процессы происходят медленнее (в значительной степени), что определяет ее отставание от ведущих зарубежных стран. Так, инновационная активность предприятий реального сектора находится на низком уровне, лишь каждая десятая компания сегодня реализует какие-либо инновационные проекты, в то время как за рубежом данный показатель достигает 65-70%. В то же время проводимая органами государственной власти и управления политика в области стимулирования научно-технологического развития зачастую носит несистемный характер и отличается недостаточно высокой степенью эффективности, а существующая на региональном уровне система стимулирования исследований и разработок не позволяет в должной степени обеспечить данные процессы необходимыми ресурсами. В связи с этим целью данного исследования является выявление направлений формирования организационно-правовых условий стимулирования прикладных исследований и разработок на региональном уровне. Для этого авторами статьи были изучены существующие тенденции инновационного развития РФ и ее регионов, выявлены возможности для стимулирования прикладных исследований и разработок на региональном уровне, проведен расчет результативности данных мероприятий на материалах субъектов Северо-Западного федерального округа. В статье предлагается и практически обосновывается необходимость формирования в регионах фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, целью которых является финансирование прикладных научных исследований и разработок. Материалы могут быть использованы научными сотрудниками, аспирантами и студентами, а также всеми интересующимися проблемами инновационного развития региональной экономики и производств и направлениями их решения.

Наука, исследования и разработки, финансирование, фонд, регион, инновации

Короткий адрес: https://sciup.org/147224338

IDR: 147224338 | УДК: 332.1:001.895 | DOI: 10.15838/tdi.2018.3.43.4

Текст научной статьи Развитие системы финансирования прикладных исследований и разработок в регионе

В современных условиях важнейшим источником экономического роста является научнотехнический прогресс. В развитых странах мира – США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, в новых индустриальных государствах Юго-Восточной Азии и в Китае прирост ВВП на 75–90% достигается за счет «прогресса в знаниях» – интеллектуализации основных факторов производства. В то же время в России эти процессы происходят медленнее (в значительной степени), что определяет ее отставание от ведущих зарубежных стран. Так, инновационная активность предприятий реального сектора находится на низком уровне, лишь каждая десятая компания сегодня реализует какие-либо инновационные проекты, в то время как за рубежом данный показатель достигает 65–70%. В то же время проводимая органами государственной власти и управления политика в области стимулирования научно-технологического развития зачастую носит несистемный характер и отличается недостаточно высокой степенью эффективности, а существующая на региональном уровне система стимулирования исследований и разработок не позволяет в должной степени обеспечить данные процессы необходимыми ресурсами. В связи с этим целью данного исследования является выявление направлений формирования организационно-правовых условий стимулирования прикладных исследований и разработок на региональном уровне. Для этого авторами статьи были изучены существующие тенденции инновационного развития РФ и ее регионов, выявлены возможности для стимулирования прикладных исследований и разработок на региональном уровне, проведен расчет результативности данных мероприятий на материалах субъектов Северо-Западного федерального округа. В статье предлагается и практически обосновывается необходимость формирования в регионах фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, целью которых является финансирование прикладных научных исследований и разработок. Материалы могут быть использованы научными сотрудниками, аспирантами и студентами, а также всеми интересующимися проблемами инновационного развития региональной экономики и производств и направлениями их решения.

Наука, исследования и разработки, финансирование, фонд, регион, инновации.

Целью социально-экономического развития Российской Федерации является устойчивое повышение уровня и качества жизни населения. Одним из направлений решения данной задачи является перевод экономики на инновационный путь развития. Основой генерации и внедрения инноваций является промышленный комплекс. Именно промышленные предприятия инициируют проведение научно-технических разработок. В то же время инновационное развитие отечественного промышленного комплекса идет с заметным отставанием от ведущих мировых экономик [1; 2].

Особенно остро данная проблема встает в условиях кризисных явлений, имеющих мировое значение. При этом наблюдается спад производства, замедление инновационных процессов [3]. Мировой опыт подтверждает, что обеспечить кон- курентоспособность экономики в кризисный и посткризисный период невозможно без широкомасштабной поддержки инновационной деятельности [4] и, в первую очередь, прикладных исследований и разработок.

Рассмотрению проблем ресурсного обеспечения посвящен ряд работ зарубежных и отечественных ученых-экономистов [5–11]. Так, С.А. Грачев, Д.С. Фрай-мович, О.А. Доничев [7] утверждают, что «важной стороной ресурсного обеспечения инновационного развития является собственно его финансовое наполнение». По мнению академика РАН А.Г. Аганбегяна [12], «главным локомотивом в этом процессе является финансовое обеспечение развития сферы экономики знаний, которая включает науку, образование, информационные технологии, биотехно- логии и здравоохранение. Поэтому требуется обеспечить опережающее развитие этой сферы, во многом основанной на бюджетных средствах, направляемых на финансирование фундаментальной науки,образования и здравоохранения».

Развитие инновационной деятельности возможно только на основе развитой системы финансирования [11]. В экономике рыночного типа субъектами финансирования выступают самостоятельные предприятия, финансово-промышленные группы, малый инновационный бизнес, инвестиционные и инновационные фонды, органы местного управления, частные лица и т. д. Все они в той или иной форме участвуют в воспроизводственном процессе и опосредованно способствуют развитию инновационной деятельности. Принципы организации финансирования должны быть ориентированы на множественность его источников, гибкость и динамичность отдельных элементов системы, а также предполагать быстрое и эффективное внедрение инноваций с их последующей коммерциализацией, обеспечивающей рост отдачи от инновационной деятельности.

В работе О.М. Вихоревой, С.Б. Карлов-ской указано, что формирование эффективных финансовых систем во многом определяет национальную способность к инновациям и обеспечивает эффективность обмена как внутри предпринимательского сектора, так и между научным и предпринимательским секторами. В развитых странах сложилась эффективная система поддержки инновационной деятельности. Отличительная черта состоит в том, что инвестиционное обеспечение покрывает все стадии инновационного цикла - от момента зарождения идеи до производства и выхода на рынок продукта. Перенести западный позитивный опыт развитых рыночных экономик в российскую практику сложно, поскольку переход к инновационной модели развития в нашей стране происходит в условиях, которые принципиально отличаются от западных.

Выводы отечественных ученых подтверждаются и зарубежными исследованиями [13; 14]. Полученные данные [14] свидетельствуют о том, что между объемом финансирования инноваций и уровнем инновационной активности (по удельному весу предприятий, занимавшихся инновациями) существует тесная прямая связь: чем выше уровень финансовой обеспеченности, тем выше инновационная активность компаний.

Таким образом, несмотря на значительное число исследований, посвященных вопросам ресурсного обеспечения инновационных процессов, некоторые аспекты аккумулирования и распределения ресурсов для финансового обеспечения научных исследований и разработок остаются нерешенными и требуют дальнейшего научного рассмотрения.

В связи с этим целью данного исследования является выявление направлений формирования организационно-правовых условий стимулирования прикладных исследований и разработок на региональном уровне.

Цель определяет необходимость решения следующих задач: изучение существующих тенденций инновационного развития РФ и ее регионов, выявление возможностей для стимулирования прикладных исследований и разработок на региональном уровне, расчет результативности данных мероприятий.

Как уже отмечалось выше, одной из наиболее существенных проблем российской экономики является низкий уровень инновационной активности. Лишь каждая десятая компания сегодня реализует какие-либо инновационные проекты, в то время как в ведущих странах мира показатель инновационной активности составляет 50% и выше (табл. 1).

Повышение инновационной активности невозможно без наличия развитого сектора прикладных разработок, обеспечивающих

Таблица 1. Инновационная активность организаций, %

|

Страна |

Год |

2014–2006 гг. |

||||

|

2006 |

2008 |

2010 |

2012 |

2014 |

||

|

Германия |

72,8 |

69,7 |

71,8 |

64,2 |

66,9 |

-5,9 |

|

Италия |

37,5 |

37,3 |

43,8 |

40,4 |

56,1 |

18,6 |

|

Франция |

36,1 |

– |

40,1 |

34,3 |

53,4 |

17,3 |

|

Великобритания |

44,4 |

43,7 |

– |

32,7 |

50,3 |

5,9 |

|

Россия |

9,4 |

9,6 |

9,3 |

9,1 |

9,9 |

0,5 |

|

Составлено по: Индикаторы инновационной деятельности: 2017: стат. сб. URL: https://www.hse.ru/data/2017/03/14/1170079947/ Индикаторы%20инновационной%20 деятельности%202017.pdf [15]; Кузьмин И.В. Международное сотрудничество региона в инновационной деятельности: направления, стимулы, барьеры // Вопросы территориального развития. 2015. № 6. URL: http:// vtr.isert-ran.ru/article/1510 [16]. |

||||||

Таблица 2. Доля внутренних затрат на НИОКР в ВВП, %

|

Страна |

Год |

2014–1990 гг. |

||||||

|

1990 |

1995 |

2000 |

2005 |

2010 |

2013 |

2014 |

||

|

Япония |

2,96 |

2,92 |

3,00 |

3,31 |

3,36 |

3,48 |

3,59 |

0,63 |

|

Германия |

2,75 |

2,19 |

2,47 |

2,51 |

2,82 |

2,83 |

2,90 |

0,15 |

|

США |

2,65 |

2,51 |

2,71 |

2,51 |

2,82 |

2,74 |

– |

0,09 |

|

Франция |

2,37 |

2,29 |

2,15 |

2,11 |

2,27 |

2,24 |

2,26 |

-0,11 |

|

Китай |

– |

0,57 |

0,90 |

1,32 |

1,70 |

2,01 |

2,05 |

1,48 |

|

Великобритания |

2,16 |

1,94 |

1,81 |

1,70 |

1,82 |

1,66 |

1,70 |

-0,46 |

|

Канада |

1,54 |

1,70 |

1,91 |

1,99 |

1,92 |

1,69 |

1,61 |

0,07 |

|

Италия |

1,29 |

0,97 |

1,04 |

1,09 |

1,26 |

1,31 |

1,29 |

0 |

|

Россия |

2,03 |

0,85 |

1,05 |

1,07 |

1,25 |

1,06 |

1,09 |

-0,94 |

Составлено по: Россия и страны мира. 2016: cтат. сб. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1139821848594 [17]; OECD Regional Outlook. Building Resilient Regions for Stronger Economies. Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris: OECD, 2011. 296 p. [18].

создание новых продуктов, материалов и технологий, которые впоследствии могут быть реализованы в производственном процессе и найти воплощение в товарной продукции, конкурентоспособной на современных рынках.

Если развитие фундаментальных исследований – это прежде всего прерогатива государства, то развитие сектора прикладных разработок – совместная задача государства и бизнеса. Обеспечение конкурентоспособности страны на рынках высокотехнологичной продукции обусловливает необходимость наличия сопоставимого с ведущими мировыми игроками уровня финансирования сферы НИОКР. Однако в России наблюдается устойчивая тенденция к снижению доли затрат на исследования и разработки в ВВП. В 2015 году она составила 1,1% против 1,25% в 2010 году (в 1990 году – 2,03%). В качестве антипода здесь можно отметить Китай, который, активно развивая собствен- ный сектор НИОКР, за четверть века довел размер соответствующих затрат фактически с нуля до 2,05% от ВВП. В Японии этот показатель составляет 3,6%, в Германии – 2,9%, в США - 2,7%, во Франции - 2,3% (табл. 2).

Данная проблема усугубляется существенными диспропорциями в финансовом обеспечении сферы НИОКР между субъектами РФ. Разница между регионами-лидерами и регионами-аутсайдерами составляет 170–180 раз. В 78% (62 из 80) субъектов РФ доля внутренних затрат на исследования и разработки составляет менее 1% ВРП. Лишь 10% регионов расходуют на эти цели более 2% ВРП (табл. 3). В сложившейся ситуации крайне сложно решать задачи развития производственной базы, повышения экономической самостоятельности регионов и обеспечения устойчивого экономического роста, о чем, в частности, говорилось на заседании президиума Госсовета РФ по вопросу развития промышленного потенциала регионов 1 февраля 2018 года [19].

Таблица 3. Ранжирование федеральных регионов России в 2015 году по средним внутренним затратам на научные исследования и разработки в ВРП, %

|

№ |

Название округа |

Среднее значение |

|

|

1 |

Приволжский ФО |

1,184 |

|

|

1 |

Нижегородская область |

6,133 |

|

|

Среднее значение |

3,025 |

||

|

2 |

Ульяновская область |

2,950 |

|

|

3 |

Самарская область |

1,399 |

|

|

4 |

Пермский край |

1,235 |

|

|

5 |

Пензенская область |

1,083 |

|

|

6 |

Республика Татарстан |

0,666 |

|

|

7 |

Республика Башкортостан |

0,632 |

|

|

8 |

Саратовская область |

0,579 |

|

|

9 |

Чувашская Республика |

0,550 |

|

|

10 |

Кировская область |

0,515 |

|

|

11 |

Республика Мордовия |

0,439 |

|

|

12 |

Удмуртская Республика |

0,222 |

|

|

13 |

Республика Марий Эл |

0,087 |

|

|

14 |

Оренбургская область |

0,083 |

|

|

2 |

Центральный ФО |

1,027 |

|

|

1 |

Московская область |

3,464 |

|

|

2 |

Калужская область |

2,978 |

|

|

3 |

г. Москва |

2,385 |

|

|

Среднее значение |

1,687 |

||

|

4 |

Ярославская область |

1,570 |

|

|

5 |

Тверская область |

1,375 |

|

|

6 |

Владимирская область |

1,053 |

|

|

7 |

Тульская область |

0,886 |

|

|

8 |

Курская область |

0,824 |

|

|

9 |

Воронежская область |

0,775 |

|

|

10 |

Рязанская область |

0,698 |

|

|

11 |

Тамбовская область |

0,633 |

|

|

12 |

Смоленская область |

0,515 |

|

|

13 |

Ивановская область |

0,417 |

|

|

14 |

Белгородская область |

0,280 |

|

|

15 |

Орловская область |

0,256 |

|

|

16 |

Брянская область |

0,203 |

|

|

17 |

Костромская область |

0,095 |

|

|

18 |

Липецкая область |

0,090 |

|

|

3 |

Уральский ФО |

0,784 |

|

|

1 |

Свердловская область |

1,476 |

|

|

2 |

Челябинская область |

1,257 |

|

|

Среднее значение |

0,657 |

||

|

3 |

Тюменская область |

0,242 |

|

|

4 |

Курганская область |

0,162 |

|

|

4 |

Северо-Западный ФО |

0,770 |

|

|

1 |

г. Санкт-Петербург |

3,628 |

|

|

Середина отрезка |

1,687 |

||

|

2 |

Ленинградская область |

0,889 |

|

|

№ |

Название округа |

Среднее значение |

|

|

4 |

3 |

Новгородская область |

0,661 |

|

4 |

Мурманская область |

0,644 |

|

|

5 |

Республика Карелия |

0,498 |

|

|

6 |

Республика Коми |

0,459 |

|

|

7 |

Калининградская обл. |

0,349 |

|

|

8 |

Псковская область |

0,254 |

|

|

9 |

Архангельская область |

0,238 |

|

|

10 |

Вологодская область |

0,080 |

|

|

5 |

Сибирский ФО |

0,754 |

|

|

1 |

Томская область |

2,455 |

|

|

2 |

Новосибирская область |

2,050 |

|

|

Среднее значение |

1,202 |

||

|

3 |

Красноярский край |

1,056 |

|

|

4 |

Омская область |

0,911 |

|

|

5 |

Республика Тыва |

0,613 |

|

|

6 |

Республика Бурятия |

0,514 |

|

|

7 |

Алтайский край |

0,438 |

|

|

8 |

Иркутская область |

0,428 |

|

|

9 |

Республика Алтай |

0,215 |

|

|

10 |

Кемеровская область |

0,171 |

|

|

11 |

Забайкальский край |

0,153 |

|

|

12 |

Республика Хакасия |

0,050 |

|

|

6 |

Южный ФО |

0,427 |

|

|

1 |

Ростовская область |

1,168 |

|

|

Среднее значение |

0,5045 |

||

|

2 |

Волгоградская область |

0,465 |

|

|

3 |

Краснодарский край |

0,349 |

|

|

4 |

Республика Адыгея |

0,245 |

|

|

5 |

Астраханская область |

0,176 |

|

|

6 |

Республика Калмыкия |

0,159 |

|

|

7 |

Дальневосточный ФО |

0,419 |

|

|

1 |

Приморский край |

0,931 |

|

|

2 |

Камчатский край |

0,750 |

|

|

3 |

Магаданская область |

0,585 |

|

|

Среднее значение |

0,435 |

||

|

4 |

Хабаровский край |

0,342 |

|

|

5 |

Республика Саха (Якутия) |

0,333 |

|

|

6 |

Амурская область |

0,177 |

|

|

7 |

Сахалинская область |

0,169 |

|

|

8 |

Чукотский АО |

0,061 |

|

|

8 |

Северо-Кавказский ФО |

0,333 |

|

|

1 |

Карачаево-Черкесская Респ. |

0,895 |

|

|

2 |

Кабардино-Балкарская Респ. |

0,390 |

|

|

Среднее значение |

0,3755 |

||

|

3 |

Республика Северная Осетия |

0,310 |

|

|

4 |

Ставропольский край |

0,241 |

|

|

5 |

Чеченская Республика |

0,178 |

|

|

6 |

Республика Дагестан |

0,173 |

|

|

7 |

Республика Ингушетия |

0,144 |

|

|

Российская Федерация |

1,100 |

||

Дисбаланс в финансировании НИОКР между различными регионами – прямой путь к неравномерному развитию, стагнации и перманентной «периферийности» значительной части территории страны . Регионы, в которых сфера исследований и разработок хронически недофинансируется, не только ограничивают свои возможности в развитии современных конкурентоспособных производств, но и лишают себя значительной части человеческого потенциала, поскольку талантливые и активные люди стремится уехать оттуда в поисках мест наилучшей реализации своих способностей .

Ситуация значительным образом разнится с зарубежным опытом [13]. Например, в большинстве федеральных земель Германии – страны, являющейся одним из мировых лидеров в области исследований и разработок, доля затрат на НИОКР в ВРП превышает 1,5%. Объем затрат на научные исследования и разработки в расчете на душу населения в федеральных землях Германии составляет от 360 до 2090 евро. При этом не наблюдается существенного дисбалан -са между регионами. В 2015 году разница между верхним и нижним значением составила 5,8 раза. Значение показателя в регионе -лидере превышало средний уровень 1,9 раза, а в реги -оне-аутсайдере было ниже его в 3 раза (табл. 4).

Иную картину высвечивает анализ подушевых расходов на исследования и разработки в разрезе субъектов РФ. Объем расходов (в евро; в сопоставимой оценке) на данные цели в регионе-лидере, г. Москве, сопоставим с показателем федеральной земли Саксония-Анхальт, имеющей наименьший показатель среди регионов Германии (360 евро на человека). В 2016 году половина субъектов РФ имела объем среднедушевых затрат на НИОКР на уровне 20 евро и ниже. Разрыв между регионом-лидером и регионами-аутсайдерами составляет сотни раз.

На наш взгляд, без кардинального изменения сложившейся ситуации говорить о решении задачи «запуска» процессов инновационной активности на местах как драйвера ускоренного экономического роста и поступательного развития регионов и страны в целом крайне затруднительно.

Таблица 4. Доля затрат на научные исследования и разработки в ВРП федеральных земель и ВВП Федеративной Республики Германия, %

|

№ п/п |

Земля |

Евро/ чел. |

% от ВРП |

|

1 |

Баден-Вюртемберг |

2090 |

4,94 |

|

2 |

Берлин |

1250 |

3,56 |

|

3 |

Нижняя Саксония |

1120 |

3,45 |

|

4 |

Бавария |

1350 |

3,17 |

|

5 |

Гессен |

1200 |

2,82 |

|

6 |

Бремен |

1300 |

2,8 |

|

7 |

Саксония |

760 |

2,73 |

|

8 |

ФРГ в среднем по федеральным землям |

921 |

2,50 |

|

9 |

Рейнланд-Пфальц |

790 |

2,35 |

|

10 |

Гамбург |

1360 |

2,24 |

|

11 |

Тюрингия |

540 |

2,01 |

|

12 |

Северный Рейн – Вестфалия |

710 |

1,96 |

|

13 |

Мекленбург – Передняя Померания |

470 |

1,87 |

|

14 |

Бранденбург |

440 |

1,65 |

|

15 |

Саар |

540 |

1,54 |

|

16 |

Шлезвиг-Гольштейн |

450 |

1,47 |

|

17 |

Саксония-Анхальт |

360 |

1,40 |

|

Составлено по: Официальный сайт Федеральной статистической службы ФРГ. URL: https://www.destatis.de/DE/Startseite.html [20]. |

|||

Необходимо создавать специализированные институты ресурсного обеспечения прикладных исследований и разработок в регионах. В качестве одного из примеров может быть использован опыт той же Германии, где регионы (федеральные земли) выступают в качестве полноправных и активных участников управления научно-технологической и инновационной деятельностью.

В то же время подавляющее большинство субъектов РФ не обладает сегодня собственными институтами стимулирования научных исследований и прикладных разработок в интересах собственного развития [21].

Одним из действенных и легитимных методов активизации финансирования науки в регионах России может стать создание региональных фондов поддержки научной, научнотехнической и инновационной деятельности.

Необходимые нормативно-правовые условия для формирования фондов в России имеются. Так, статья 262 Налогового кодекса РФ регулирует вопросы, связанные с учетом расходов предприятий на НИОКР. Согласно п. 2 ст. 262 к таким расходам относятся и отчисления на формирование фондов под- держки научной, научно-технической и инновационной деятельности, созданных в соответствиисФедеральнымзакономот23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», в сумме не более 1,5% доходов от реализации предприятия [22].

В п. 1 ст. 15.1 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» указано, что «…фонды могут создаваться Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, физическими лицами и (или) юридическими лицами в организационно-правовой форме фонда…» [23].

Учредителем фонда могут выступить региональные органы исполнительной власти либо представители местного самоуправления. В таком случае предприятия области могут выступить в качестве соучредителей путем взносов долей в фонд. При этом размер долей никак не оговаривается.

Кроме того, в качестве учредителя может выступать коммерческая организация (одна или несколько), в том числе компания с государственным участием (более 50% акций которой принадлежат государству). Создавать фонды могут также и физические лица.

Создание фонда предполагает определенные налоговые льготы (табл. 5).

В ряде субъектов уже функционируют такие фонды (Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности; Инновационный фонд Самарской области). На наш взгляд, повсеместное создание подобных фондов в субъектах РФ и наполнение их необходимым финансированием позволило бы создать организационные предпосылки для стимулирования широкого спектра прикладных разработок на региональном уровне.

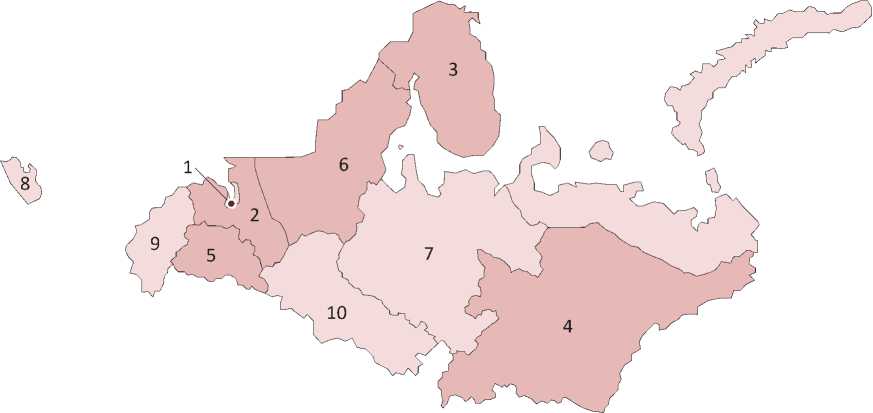

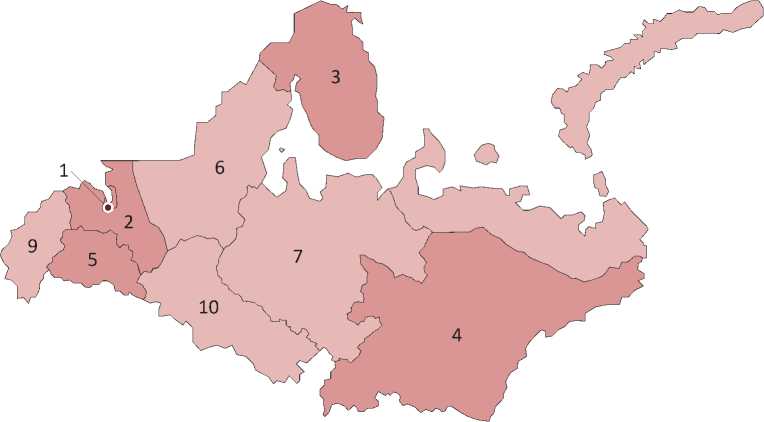

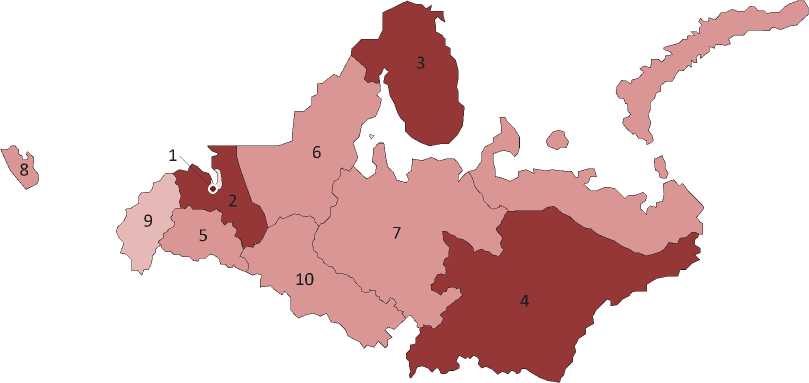

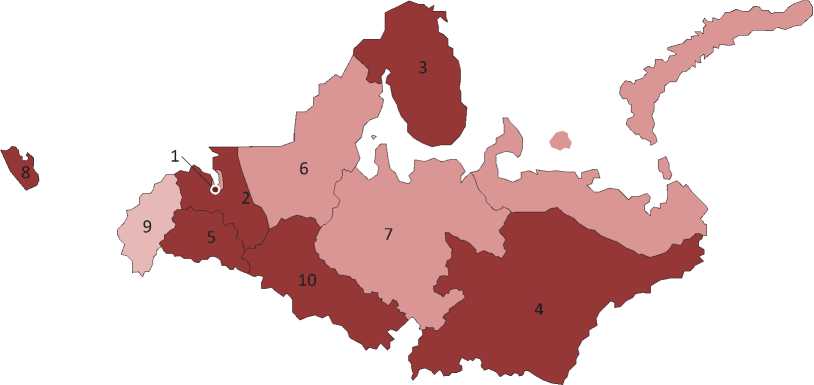

С целью обоснования целесообразности создания в российских регионах фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности проведены расчеты на материалах субъектов федерации, находящихся в пределах Северо-Западного федерального округа РФ (СЗФО; табл. 6, рис. 1–4 ). Для первоначального приближения использован показатель выручки промышленных предприятий.

Так, расчеты показали, что формирование региональных фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности за счет отчислений от выручки

Таблица 5. Налоговые льготы для фондов НИОКР

|

№ п/п |

Льгота |

Разъяснение |

Нормативно-правовой акт |

|

1 |

Льготы по НДС |

средства, поступающие на формирование фонда, не включают НДС |

ст. 39 НК РФ |

|

при оплате НИОКР из средств фонда НДС не включается |

пп. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ |

||

|

2 |

Льготы по налогу на прибыль |

средства, поступающие на формирование фонда, не облагаются налогом на прибыль |

ст. 251 НК РФ |

|

отчисления на формирование фонда относят к расходам на НИОКР в размере до 1,5% от выручки, что позволяет уменьшать базу по налогу на прибыль |

п. 2 ст. 262 НК РФ |

||

|

3 |

Прочие льготы |

из средств фонда также могут оплачиваться расходы на оказание НТ и инженерно-консультационных услуг, разработку проектно-конструкторской документации, на реализацию инновационных проектов |

ст. 15.1 ФЗ № 127-ФЗ от 23.08.1996 (ред. от 23.05.2016) |

|

фонд может предоставлять гранты |

п. 14 ст. 251 НК РФ |

||

|

фонд может заниматься предпринимательской деятельностью |

п. 2 ст. 7 закона «О некоммерческих организациях» |

||

|

в случае учреждения фонда компанией с государственным участием он не попадает под действие ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (т. к. является некоммерческой организацией) |

Закон «О некоммерческих организациях»; ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ |

Составлено по: Налоговый кодекс Российской Федерации: в 2-х ч.; с изм. и доп. URL: http://base.garant.ru/77660715 [22]; Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ. URL: http://www.consultant . ru/document/cons_doc_LAW_11507 [23]; Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ. URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824 [24]; Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964 [25].

Таблица 6. Затраты на исследования и разработки субъектов СЗФО РФ: фактические значения 2015 года и возможные значения с учетом применения ст. 262 НК РФ и ФЗ от 23.08.1996 № 127-ФЗ, руб.

|

Высокий [∞; 15000) |

Ниже среднего [3650; 1400) |

Низкий [1400; 0] |

|

1. г. Санкт-Петербург – 21672 |

2. Ленинградская область – 3535; |

7. Архангельская область – 1352; |

|

Выше среднего [15000; 7350) |

3. Мурманская область – 3176; |

8. Калининградская область – 1312; |

|

4. Республика Коми – 2812; |

9. Псковская область – 671; |

|

|

Средний [7350; 3650) |

|

10. Вологодская область – 348 |

Рис. 1. Затраты на исследования и разработки субъектов СЗФО РФ, руб.

промышленных предприятий позволит увеличить внутренние объемы затрат на исследования и разработки в расчете на душу населения в среднем по округу до 2,6 раза. Доля соответствующих затрат в структуре ВРП может быть увеличена с 0,77 до 2,94 в среднем по СЗФО. Относительный объем затрат на исследования и разработки в структуре ва- руб./чел.

Высокий [∞; 15000)

Средний [7350; 3650)

Ниже среднего [3650; 1400)

1. г. Санкт-Петербург – 23843

Выше среднего [15000; 7350)

-

2. Ленинградская область – 6371;

-

4. Республика Коми – 5782;

-

3. Мурманская область – 5330;

-

5. Новгородская область – 4532;

8. Калининградская область – 3673

7. Архангельская область – 3335;

6. Республика Карелия – 2875;

10. Вологодская область – 2708;

9. Псковская область – 1436

Низкий [1400; 0]

Рис. 2. Затраты на исследования и разработки субъектов СЗФО РФ с учетом отчислений в размере +0,5% от выручки промышленных предприятий

руб./чел.

Высокий [∞; 15000)

Средний [7350; 3650)

Ниже среднего [50; 20)

1. г. Санкт-Петербург – 26014

Выше среднего [15000; 7350)

-

2. Ленинградская область – 9206;

-

4. Республика Коми – 8754;

-

3. Мурманская область – 7485

5. Новгородская область – 6300;

8. Калининградская область – 6034;

7. Архангельская область – 5318;

10. Вологодская область – 5067;

6. Республика Карелия – 4212

9. Псковская область – 2201

Низкий [1400; 0]

Рис. 3. Затраты на исследования и разработки субъектов СЗФО РФ с учетом отчислений в размере +1% от выручки промышленных предприятий

руб./чел.

Высокий [∞; 15000)

Средний [7350; 3650)

1. г. Санкт-Петербург – 28185

Выше среднего [15000; 7350)

7. Архангельская область – 7301;

6. Республика Карелия – 5548 Ниже среднего [3650; 1400)

2. Ленинградская область – 12042; 8. Калининградская область – 8395;

4. Республика Коми – 11725; 5. Новгородская область – 8067;

3. Мурманская область – 9640; 10. Вологодская область – 7427

9. Псковская область – 2966

Низкий [1400; 0]

Рис. 4. Затраты на исследования и разработки субъектов СЗФО РФ с учетом отчислений в размере +1,5% от выручки промышленных предприятий

лового внутреннего продукта приблизится к значениям ведущих стран мира.

Кроме того, увеличение объема внутренних затрат на исследования и разработки позволит резко сократить уровень дифференциации регионов по данному показателю. Разрыв между регионами с максимальным и минимальным душевым размером затрат может быть сокращен с 62,3 до 9,5 раза, между максимальным и средним – до 2,8 раза, между средним и минимальным – до 3,4 раза. Эти коэффициенты приблизятся к уровню межрегиональных различий в Германии. Для того чтобы уровень дифференциации субъектов СЗФО по уровню внутренних затрат на исследования и разработки (в расчете на душу населения) соответствовал тому, что существует в Германии, требуется, чтобы объем отчислений составил 1,6–1,9% от выручки промышленных предприятий.

При этом в 2015 году уровень внутренних затрат на исследования и разработки в регионе с наименьшим значением показателя (Вологодская область – 348 руб./чел.) составляет

лишь 1,6% от уровня затрат в регионе с наибольшим показателем (г. Санкт-Петербург – 21672 руб./чел.) и 8,9% от среднего значения по округу (3919 руб./чел.). При реализации предложений об отчислении доли выручки промышленных предприятий в фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности соответствующие показатели возрастут до 10,5% и 29,3% (Псковская область – 2295 руб./чел.; Санкт-Петербург – 28185 руб./чел.; среднее – 10129 руб./чел.).

Распределение регионов по квинтильным группам с различным значением показателя внутренних затрат на исследования и разработки демонстрирует крайне неравномерное их распределение: особый статус одного региона и основную массу регионов-аутсайдеров. При реализации предложений по формированию региональных фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности большинство регионов перейдут из групп со значением «ниже среднего» и «низкий» в группы со значением «средний» и «выше среднего».

Подводя итог, следует еще раз отметить, что создание и наполнение фондов субъектов РФ по поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности, предусмотренное существующим законодательством РФ, позволит принципиально расширить возможности регионов в финансировании актуальных для них исследований и разработок, стимулировании инновационной деятельности. Это позволит реализовать целевые установки Стратегии инновационного развития РФ, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 8 дека-

бря 2011 года № 2227-р, которой предусматривалось доведение уровня внутренних затрат в ВВП до 1,9% в 2016 году и 3% в 2020 году (факт 2016 год – 1,1%; согласно фактически сложившейся тенденции, значение данного показателя в 2020 году составит лишь 1,08%).

На следующих этапах исследования предполагается изучить вопрос, связанный с разработкой системы инструментов стимулирования производственных компаний к наполнению фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности .

Список литературы Развитие системы финансирования прикладных исследований и разработок в регионе

- Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочный период. URL: http://sntr-rf.ru

- Куракова Н.Г., Зинов В.Г., Цветкова Л.А. Национальная научно-технологическая политика «быстрого реагирования»: рекомендации для России: аналитич. докл. М.: Дело, 2016. 160 c.

- Подгорная А.И. Конкурентоспособность российских предприятий в условиях глобализации экономики и мирового финансового кризиса // Актуальные проблемы экономики и права. 2011. № 3. С. 116-120.

- Ерошкин А.М., Плисецкий Д.Е. Роль инноваций в стимулировании роста и повышении конкурентоспособности национальных экономик // Экономический анализ: теория и практика. 2012. № 27. С. 20-30.

- Эриашвили Н.Д., Маилян С.С. Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 12. С. 71-77.

- Надуткина И.Э., Шовгеня С.А. Ресурсное обеспечение проектно-инновационной деятельности в регионе // Среднерусский вестник общественных наук. 2011. № 4. С. 161-168.

- Грачев С.А., Фраймович Д.С., Доничев О.А. Направления ресурсного обеспечения инновационной деятельности социально-экономических систем // Экономический анализ: теория и практика. 2016. № 8. С. 108-119.

- Дуброва Т.А., Есенин М.А. Многомерный статистический анализ активности и ресурсного обеспечения инновационной деятельности малых предприятий в регионах России // Проблемы развития предприятий: теория и практика: мат-лы 15-й междунар. науч.-практ. конф., посв. 85-летию Самар. гос. эконом. ун-та. Самарский государственный экономический университет, 2016. С. 72.

- Асмолова М.С., Дедов С.В. Теоретический подход к институциализации форм управления ресурсным обеспечением инновационной деятельности // Вестник ВГУИТ. 2016. № 4. С. 422-426.

- Вихорева О.М., Карловская С.Б. Финансовое обеспечение инновационного развития в современном мире // Вестник Московского университета. Серия 6 «Экономика». 2011. № 4. С. 98-109.

- Черницова К.А. Финансовое обеспечение инновационного развития // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. Вступление. Путь в науку. 2012. № 2. С. 76-83.

- Аганбегян А.Г. Шесть шагов, необходимых для возобновления социально-экономического роста и преодоления стагнации, рецессии и стагфляции // Деньги и кредит. 2015. № 2. С. 7-13.

- Fostering Innovative Entrepreneurship. Challenges and Policy Options. United Nations, Geneva, 2012. 68 p.

- Takalo Т., Tanayama T. Adverse Selection and Financing of Innovation: Is There a Need for R&D Subsidies? The Journal of Technology Transfer, 2010, vol. 35, no. 1, pp. 16-41.

- Индикаторы инновационной деятельности: 2017: стат. сб. URL: https://www.hse.ru/data/2017/03/14/1170079947/Индикаторы%20инновационной%20 деятельности%202017.pdf

- Кузьмин И.В. Международное сотрудничество региона в инновационной деятельности: направления, стимулы, барьеры // Вопросы территориального развития. 2015. № 6. URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/1510

- Россия и страны мира. 2016: cтат. сб. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139821848594

- OECD Regional Outlook. Building Resilient Regions for Stronger Economies. Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris: OECD, 2011. 296 p.

- Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/56768

- Официальный сайт Федеральной статистической службы ФРГ. URL: https://www.destatis.de/DE/Startseite.html

- Мазилов Е.А. Инструменты стимулирования модернизации обрабатывающих производств в регионах // Проблемы развития территории. 2016. № 4 (84). С. 47-60.

- Налоговый кодекс Российской Федерации: в 2-х ч.; с изм. и доп. URL: http://base.garant.ru/77660715

- Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824

- Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964